Innig

Les chansons de Leonard Cohen et les films de Jean-Luc Godard

« Innig : vous vous portez tout au fond de l’intérieur, vous vous rassemblez à la limite de ce fond, votre corps s’intériorise, il se perd en dedans, vers sa propre terre. »

(Roland Barthes parlant de Schumann)[11][11] L’Obvie et l’Obtus – Essais critiques III, Points Seuil, Paris, 1982, p. 275-276.

L’utilisation des chansons de Leonard Cohen au cinéma semble répondre à deux principes immuables.

Soit le cinéaste s’attache lourdement à mettre en évidence la part cynique de la société contemporaine comme du monde moderne : il fixe alors des mécanismes de démontage, d’une part, du fonctionnement politique avec la voix de Cohen en contrepoint révolutionnaire (tel l’emploi de Everybody Knows dans Pump Up the Volume, Moyle, 1992 ou de Democracy dans Natural Born Killers, O. Stone, 1994), ou d’autre part de mise à distance de la cérémonie amoureuse (la même chanson comme bande-son du strip-tease dans Exotica, Egoyan, 1993).

Soit il s’agit d’arpenter un sentier tragiquement mélancolique, d’accompagner l’individu dans son ultime solitude : chronique d’une mort annoncée, celle du personnage principal (McCabe and Mrs. Miller, R. Altman, 1971, fait résonner The Stranger Song et Winter Lady avec la détresse hiémale de la nature, et de Warren Beatty) ou celle du couple (Take This Waltz dans Love etc., M. Vernoux, 1996).

Seul déroge à cette règle, finalement, Rainer Werner Fassbinder. Dans Le droit du plus fort (Faustrecht der Freiheit, 1974), Bird on a Wire, après le Métèque de Georges Moustaki, scelle le destin tragique de Fox, précédant de justesse sa première attaque. Dans Prenez garde à la sainte putain (Warnung vor einer heiligen Nutte, 1970), ces musiques accompagnent le tournage impossible du film et les errements de la troupe. Comme certaines gymnopédies, dont elles semblent habiter le même espace tout en empruntant la grammaire de la chanson populaire, elles procèdent d’un détachement terrible. « Je ne retrouverai mon calme que lorsqu’il sera anéanti », disait Ricky (Marquard Bohm). La voix de Cohen serait le représentant de cet anéantissement généralisé et d’une déréliction ontologique.

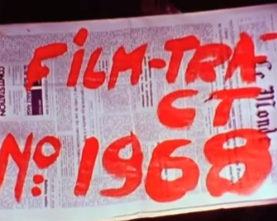

Les quatre films de Jean-Luc Godard – Grandeur et décadence d’un petit commerce de cinéma, 1986, Histoire(s) du cinéma 1B, On s’est tous défilés et Puisance de la parole, 1988 – qui appellent ces chants de mort et de pauvreté s’inscrivent partiellement dans ce cadre. Si leur motivation n’est pas du tout politique, la voix de Cohen approfondit en revanche une tristesse et une solitude toutes mélancoliques. Mais elle ne signale pas uniquement un abandon dans l’espace ouvert par (ou dans) la chanson (comme pour Tu t’laisses aller dans Une femme est une femme, 1961), ou l’élection, somme toute anecdotique, d’un timbre particulier de chanteur (cf. Terre de France par Julien Clerc au générique de France tour détour deux enfants, 1979). Du choix des chansons, du choix du chanteur le hasard n’a loi. Comment comprendre leur fréquence, leur mise en valeur et leur mise en situation ? Comment surtout examiner la logique de leurs modes d’apparition ?

Tout en examinant les multiples glissements et transformations, entre le son et l’image, dans l’oeuvre par l’oeuvre et pour l’œuvre, imaginons la récurrence de ces ballades, leur absence, puis leur surgissement inouï et inespéré, comme autant d’allers et retours de figures qui ont la science de leur propre disparition.

Suivre la voix

Comment interpréter le choix particulier de la voix de Leonard Cohen ? Émettons deux hypothèses biographiques. Peut-être Godard a-t-il fait connaissance de l’œuvre de Cohen lors de son séjour à Montréal en 1979 : les premières chansons qu’il cite datent de cette période, et il exclut de ses films les chansons créées avant 1979, comme des titres rarissimes (tel Queen Victoria) ; peut-être ne se sont-ils jamais rencontrés. D’autres, comme Lee Hazlewood ou Randy Newman, auraient bien pu faire l’affaire, mais Godard ne les connaît sans doute pas. Sa culture en chansons, à en juger par les occurrences dans ses films, ne paraît pas très étendue, la seule exception étant Léo Ferré dont il connaît intimement le répertoire. La présence de Cohen témoigne davantage que d’une sympathie du cinéaste envers le chanteur, de la reconnaissance d’une fraternité de lutte, de la volonté de suivre dans une stricte contemporanéité une figure amie.

Les chansons choisies sont peu connues dans leur ensemble, exhumées d’albums oubliés, eux-mêmes sous-estimés si ce n’est méprisés. Avec Recent Songs (1979), Cohen parachevait son obsolescence, à contre-courant, cultivant des orchestrations yiddish à l’époque des fureurs bruitistes des punks ; Various Positions (1984) est son retour fragile avant la forme ironiquement contemporaine de I’m your Man (1988), l’un de ses rares succès commerciaux depuis Songs from a Room.

Mises en évidence, comme en exergue souvent, la place stratégique des mélodies renforçant même leur beauté, les principales caractéristiques du chant cohenien semblent se diffuser, se réfracter et s’amplifier à l’ensemble du film : modulations diverses de la voix, du murmure (l’utilisation de Came so Far for Beauty dans Grandeur et décadence d’un petit commerce de cinéma) au cri de désespoir (Puissance de la parole), insistance sur l’articulation (à ce parti pris du chanteur répondent les choix de montage et les articulations des battements). Cohen paraît d’abord être une sorte de compagnon rêvé, une « golden voice » (disait avec ironie Cohen de lui-même dans Tower of Song) protégeant la naissance des films, ce que montre symboliquement Grandeur et décadence… : « One by one the guests arrive / The guests are coming through / The open-hearted many / The broken-hearted few / And no one knows where the night is going / And no one knows why the wine is flowing / O love, I need you, I need you, I need you, I need you now. » Dès le prégénérique, avec la première image, résonne The Guests et se déroule la métaphore filée par le film, qui inscrit, par ce vin qui coule et ces invités qui s’égrènent, la thématique du défilement, des figurants chez Godard, des invités chez Cohen. Le défilement des chansons de Cohen se fait par ressacs, marées successives, dont le premier mouvement est une musique, et le second le silence qui lui permet de s’inscrire dans la mémoire. C’est ainsi que dans le film, en son coeur exactement, perce Came so Far for Beauty, située précisément à la moitié de l’album de Cohen, comme un centre obscur.

Car c’est dans sa progression que Godard écoute et place Recent Songs, mais ce principe de continuité, ici sur un mode mineur, déborde cette œuvre, s’appliquant aux trois autres films. Dans Histoire(s) du cinéma 1B, la dernière chanson de Recent Songs (The Ballad of the Absent Mare) précède la dernière de Various Positions (If It Be Your Will) ; On s’est tous défilés fait clignoter celle-ci avec la première chanson de cet album (Dance Me to the End of Love) ; et dans Puissance de la parole, se retrouve une chanson de l’album suivant, I’m Your Man (Take This Waltz). Continuité chronologique, rimes internes, effets d’échos et de corresondances secrètes réservées aux initiés : le cinéaste tisse un réseau musical exceptionnellement cohérent, qui permet même de distinguer dans son œuvre entre 1986 et 1988 une unité et même un cycle Cohen, moins évident que ceux souvent proposés (comme les années Karina ou les années Mao). Mais ces flux et reflux se perdent dans le silence : silence des musiques que Godard n’a pas choisies, et qui pourtant reviennent dans la mémoire du spectateur admirateur du Canadien et du Suisse ; silence entre les chants choisis et sans doute préférés ; silence dans la voix du cinéaste lui-même, tout en soupirs, hésitations, résignations quelquefois.

« Plutôt que de prendre la parole, j’aurais voulu être enveloppé par elle, et porté bien au-delà de tout commencement possible. J’aurais aimé m’apercevoir qu’au moment de parler une voix sans nom me précédait depuis longtemps : il m’aurait suffi alors d’enchaîner, de poursuivre la phrase, de me loger, sans qu’on y prenne garde, dans ses interstices, comme si elle m’avait fait signe en se tenant, un instant, en suspens. De commencement, il n’y en aurait donc pas ; et au lieu d’être celui dont vient le discours, je serais plutôt au hasard de son déroulement, une mince lacune, le point de sa disparition possible.[22][22] Michel Foucault, L’Ordre du discours, Gallimard, Paris, 1971, p. 7-8. »

Compagnon, camarade, cette voix sans visage et sans corps permet au cinéaste d’élider son propre corps, de succomber aux puissances d’érosion du temps. Godard ne rêve pas tant d’être l’organisateur du défilement que son naufragé volontaire, pour reprendre le titre d’une chanson entendue dans Haut-Bas-Fragile (Rivette, 1994). Le corps du cinéaste est un point de suspension, une figure qui peine à s’achever, sa voix combattant les forces de l’indicible et de l’inarticulé, son geste ne désignant en fait que les gouffres, les béances, quelque îlot échappant peu à peu à l’engloutissement. Alors que dans La Lettre (Oliveira, 1999), les chansons de Pedro Abrunhosa, comme des affadissements et des nivellements des poèmes de Cohen, sont des agents de neutralisation et de destruction de tout discours et de toute tentative de signification, marques assurées de l’enténèbrement absolu du monde, la voix de Cohen pour Godard serait la seule possibilité de résister, de faire du silence un vêtement (un suaire ?).

Aussi ces chants reviennent-ils systématiquement avec les mêmes rituels d’apparition, dans de mêmes jeux de répétitions de tropes, entrelaçant les mêmes rimes. Quel sens donner à ces clignotements qui constellent presque tous les films de Godard (même ceux des années soixante) ? Il ne s’agit pas d’une réconciliation des contraires ; ces diastole et systole, me semble-t-il, évitant toujours le haut-le-cœur, ne supportent pas une vision apaisée qui réunirait les contraires, elles mettent en évidence par des contrastes violents l’impossibilité d’un accord, ou plus exactement l’utopie toujours renouvelée d’un tel accord, autant musical qu’ontologique.

D’entre les voix, d’entre les chansons

C’est par le battement que se déploient de façon privilégiée les chansons de Cohen. À ce schème figuratif, à la même voix, suivant un principe de variété, Godard associe trois solutions musicales différentes. Dans On s’est tous défilés, If It Be Your Will se greffe à Dance Me to the End of Love. Dans Puissance de la parole et Grandeur et décadence…, la voix de Bob Dylan creuse celle de Cohen et même, la mélodie de Ravel creuse Cohen et Dylan[33][33] Cf. Jacques Aumont, A quoi pensent les films, Séguier, Paris, 1997, p. 277.. Enfin dans Histoire(s) du cinéma 1B, la musique composée par Bernard Herrmann pour Psycho se lie à Ballad of the Absent Mare. Pourquoi les chansons de Cohen n’habitent-elles un film de Godard qu’en exigeant le clignotement (qui n’est même pas originellement en eux) ? Il ne s’agit pas tant d’une figure d’alternance, mais d’un voyage spéléologique, une exploration au centre de l’espace musical.

Mais ce battement n’est pas uniquement vocal. Dans On s’est tous défilés, les battements sont multiples : entre deux lignes (gros plan de visage et plan général de chute), entre deux chansons (Dance Me to the End of Love et If It Be Your Will), mais aussi entre les textes de Mallarmé et de Baudelaire[44][44] Cf. le relevé de Jean-Louis Leutrat, « Un besoin de distance », in Vertigo, n° 18, 1999. qui enserrent la voix de Cohen. Les chansons sont au coeur d’un dispositif de démultiplication (des formes, des textes) et de fragmentation (du mouvement et du corps des mannequins). À l’intérieur de ce travail de décomposition, la chanson de Cohen rapporterait des évidences : évidence d’une mélodie, évidence de paroles (par sa diction monocorde et mécanique, ce que dit Godard voisine avec l’inaudible), évidence de continuité (totalité pleine et compacte, sa séquence pourrait être isolée).

Pourtant, par la voix de Cohen, Godard s’efforce de réinventer une continuité à partir de discontinuités, d’exhausser par le montage une nouvelle syntaxe. Il ne s’agit pas tant de montrer ou de découvrir une image sous une autre, de bâtir une cathédrale de palimpsestes que de trouver à partir de l’éclat, du lambeau, de la brisure matière à monter et à assembler, à lier et à lire. Godard fait du montage le lieu de la concentration de la plus grande énergie possible, amenant à la vie et à la vision des corps sans identité et sans regard, de « pures effigies mécaniques, automates sans énergie cinégénique préalable[55][55] Dominique Païni, « Faire violence – A propos du Trafic des cassettes vidéos », Cahiers du cinéma, n° 524, mai 1998, p. 95. ».

Le cinéaste, avec la voix du chanteur, dans cette voix littéralement miraculeuse, fait vibrer les corps et le défilé, mais aussi le montage, dans une danse de la matière cinématographique, par une assomption de la voix. L’ « effusion musicale[66][66] Jacques Aumont, « Lumière de la musique », Cahiers du cinéma : Godard trente ans depuis, 1990, p. 48. » devient une étreinte de l’image, les deux chansons de Cohen fusionnant en une seule, niant le temps qui les sépare sur l’album (première et dernière place). Par la reprogrammation de l’ordre du disque, l’écoute et la connaissance d’un matériau deviennent le prologue émouvant et érotique de la transformation d’une mémoire en espace rythmique et lyrique.

« Dance me to the end of love if it be your will. » Danse-moi jusqu’à la fin de l’amour si telle est ta volonté. Danse-moi… Qui parle alors ? Cohen ? Certainement pas : de Cohen, Godard ne garde qu’une voix à jamais séparée de corps. Alors qui ? Godard lui-même ? Question insensée : par « Godard » nous n’entendons évidemment que le nom d’un personnage qui n’existerait que dans les films de Jean-Luc Godard. Un amoureux ? Un pauvre pécheur, une âme égarée ? La parole elle-même éternellement ressassée ? Seulement une voix sans nom, ni forme, semblable à celle d’Hadaly dans L’Ève future de Villiers de l’Isle-Adam (la figure de Godard serait à la fois paradoxalement Thomas Edison et Lord Ewald, le savant et l’esthète). Un Je faible, réduit à la position de complément d’objet direct, quêtant l’honneur d’être sujet : par le montage godardien, il devient alors un épigone du sujet baudelairien, ce moi damné du De profundis clamavi, qui hurlait le désespoir du psalmiste et le blasphème de celui qui a trop adoré. En cet ombilic, en ce médaillon qui embrasse la totalité du monde, se ressaisissent alors les quatre principes du film : le poétique (Baudelaire, Mallarmé), le théorique (les extraits de leurs essais), le mobile (le défilé) et le vocal (voix de Godard).

Cette effusion, cette émotion sont amplifiées dans Puissance de la parole. Les phénomènes de résonance parcourent tout l’espace d’une planète, tout l’espace d’une mémoire. Mais à ces dynamiques affectives le cinéaste ajoute une dimension historique et critique qui augmente encore cette ampleur et cette profondeur. Car en faisant rimer Dylan et Cohen, ce sont deux carrières, faciles à opposer, qu’il joint : la conscience politique et l’idole des boy-scouts, celui qui connut dans les années soixante et soixante-dix les ivresses de la gloire et celui qui sombrait dans une relative indifférence. Mais finalement ce sont les points de résonance qui reviennent en mémoire : l’engagement politique de Cohen (à Cuba en 1961 ; lors de la guerre du Kippour), la désaffection qu’a subie Dylan à peu près au même moment (Cohen avant Dylan, mais l’un a finalement reconquis le public à partir du succès en 1984 de Dance Me to the End of Love, l’autre pas vraiment), et, même, ce qui est moins connu, leurs années de compagnonnage (fin des années soixante). Même leurs disques témoignent d’influences réciproques : Empire Burlesque (1985) de Dylan ressemble un peu à Death of a Ladie’s Man de Cohen, et précisément sur cet album, Dylan a prêté sa voix pour les choeurs de Don’t Go Home with Your Hard-On.

Olivier Assayas se souvient sans doute de tout cela dans L’Eau froide (1996), en rassemblant Avalanche (Cohen), Knocking on Heaven’s Door (Dylan) ainsi que Janitor of Lunacy (Nico), sans compiler les emblèmes d’une époque mais esquissant, comme Godard, une rapide exégèse historique. Le rapprochement des deux voix, dans Grandeur et décadence…, permet aussi d’énoncer un principe poétique, par l’orchestration d’un vers prélevé de When He Returns de Dylan (extrait de Slow Train Coming, 1970), avec le début de Came So Far for Beauty : « Truth is an arrow and the game’s narrow » (Dylan) et « Came so far for beauty / I left so much behind / My patience and my family / My nakedness unmanned » (Cohen).

La vérité est une flèche et la cible est étroite… Je suis venu de si loin pour la beauté, j’ai tant laissé derrière moi, ma patience et ma famille, ma nudité intacte… Difficultés de l’artiste, sacrifices sans expiations, exils et perditions : cette quête du Beau comme loi esthétique et éthique, principe de montage et règle d’amitié semble atteindre sa plénitude dans cet extrait des Histoire(s) du cinéma 1B, où les mains de l’Homme et de la Femme souffrent de se rapprocher.

Immédiatement, les jeux de contraste s’imposent : entre les litanies de Cohen et les lacérations stridentes de la musique de Herrmann, par des effets d’accélération (les cordes) conjugués au ralentissement de la scène finale de Duel in the Sun (Duel au soleil, Vidor, 1947). Dominent pourtant, comme souvent dans ce système, des processus de redoublement génériques (le western : la complainte de Cohen s’ancre dans un imaginaire américain, on pense par exemple à The Searchers / La Prisonnière du désert), ou thématiques (omniprésence de la perte douloureuse : absence de la jument dans la chanson de Cohen, agonie de Jennifer Jones et meurtres par les violons). Dans ce « summum hollywoodien de délire érotique et sanglant[77][77] Luc Moullet, « Suivez le guide », Cahiers du cinéma, op. cit., p. 109. », somme de sommets, triomphe une dialectique de la douceur et de la douleur. Un jeu de mots, me semble-t-il, indique une autre cohérence : The Ballad of the Absent Mare dit pour Godard la ballade de l’absente mère, celle momifiée qui renaît sous les traits de Norman Bates. Jacques Aumont[88][88] Jacques Aumont, op. Cit., p. 47. reliait la figure obsessionnelle de Godard dans la Lettre à Freddy Buache (1981) à la quête toujours recommencée de la mère. Cohen serait alors un guide avec qui partir à la recherche de la femme absente. Ou autre chose qu’un guide : il ne serait peut-être que ce « fil ténu, de douleur en douleur[99][99] Jean-Luc Nancy, L’Intrus, Galilée, Paris, 2000, p. 40-43. » que devient le sujet de L’Intrus. Dans ce court récit de descriptions intimes en analyses philosophiques, Jean-Luc Nancy retrasncrit son expérience d’une greffe cardiaque ; et ces commentaires s’appliquent à la figure de Léonard Cohen et aux mécanismes de son intrusion dans les œuvres de Jean-Luc Godard. La voix cohenienne est, comme le Je nancéen, « indissociable d’une dissociation polymorphe » : elle permet, moins de dissoudre le corps godardien, que d’éloigner son je « le plus absolument propre », d’installer en lui-même les plus grandes distances. « Androïde de science-fiction », « mort-vivant », les corps et voix du cinéaste ne cessent d’être « altérés », dépossédés de leur identité, de leur matérialité, comme les plans n’en finissent pas de s’ouvrir, comme si la voix de Cohen les opérait, à coeur ouvert. Les battements du montage ne mettent en relief qu’une transformation originaire.

Alors se produit la rencontre avec ce qui l’éprouve, l’excède, « l’exporte et l’exproprie ». Le rapprochement de la greffe révèle l’impossible condition d’être sujet, l’écart entre soi et soi, l’étrangeté de soi à soi.

Chants magnétiques

Philippe Arnaud, fasciné dans les dernières lignes de … Son aile indubitable en moi par les jeux de mains de Nouvelle Vague (1993), définit ainsi la rencontre miraculeuse chez Godard : « C’est au fond une décomposition, non comme celle d’un mouvement dont on suivrait les successions, mais pour permettre une recomposition figurative. Le moment d’échange, lui-même donné comme excédant ceux qui en sont le siège, devient l’acmé du découpage sur quoi la rencontre initiale s’interrompt, et qui sera ensuite l’objet de reprises littérales, main cherchant l’autre main. C’est à la fois un motif, et la présentation d’une dimension invisible de la rencontre, ce qui passe à travers et à l’insu des personnes, comme si elles étaient simplement des suppôts.[1010][1010] Yellow Now, Crisnée, 1996, p. 59. » Ainsi de cet extrait des Histoire(s) du cinéma comme de la relation originale, inventée jusque dans l’entrelacs des images, qui ne lui pré-existe pas, entre Jean-Luc Godard et la voix de Leonard Cohen. Celle-ci, sans jamais diluer ou vulgariser mélodramatiquement l’émotion contenue en germe dans l’image (émotion de la présence de l’image, émotion de son retour), ouvre et découpe un espace mnésique dans lequel ce qui n’est plus revient, ultima verba, avant de s’oublier définitivement. Dans ce dernier mouvement, tout ce qui peut se sédimenter se dépose encore une fois avant de reposer, de gésir. Mais cette « dimension invisible », que demandent nécessairement les oeuvres de Jean-Luc Godard, ne peut pas se concevoir sur le mode de l’unicité.

Invisible est ce qui s’est toujours refusé à la vision et à la réalité car n’a jamais existé historiquement : comme la rencontre entre Cohen et Godard. Invisible : ce qui déborde ontologiquement toute visibilité, et qui ne peut s’accomplir que par les chemins de la pensée et du cinéma, ainsi le recueillement devant la figure tutélaire, béatifiée d’Henri Langlois dans les Histoire(s) du cinéma 1B. et en écho If it be your will, if there is a choice. Est-ce ta volonté, Henri ? Puisque tu n’es plus, puisque je n’ai pas le choix aujourd’hui, que tu as donné ta vie, moi, je serai ce Sisyphe… Godard continue coûte que coûte le projet de programmation et amplifie sa difficulté intrinsèque. Elle est tronquée, en lambeaux, impossible, à l’image du souvenir peut-être, à l’image de l’amour glorieux (du cinéma, de l’image, de l’existence) sans aucun doute, dont Langlois est la figure essentielle et tragique. Seule la voix de Cohen peut parler au spectre, au gardien et guide le cinéaste.

La forme la plus douloureuse d’invisibilité est l’indistinction, la possession de tout objet et de toute conscience par les ténèbres. Dans ce moment de la nuit de l’esprit, de l’assombrissement essentiel du moi, Cohen signale sa lente montée, troubadour sans guerre, sa voix entrant étrangement en résonance avec le visage de Peter Sellars dans King Lear (1987). « Ouvert la nuit », indiquait un intertitre de Grandeur et décadence…, reprenant le titre d’un recueil de nouvelles de Paul morand : la nuit s’ouvre en effet par la voix de Cohen, qui prononce alors sa cantilène la plus belle, la plus désespérée aussi : Came So Far for Beauty. Cohen est une voix possible, comme celle de Dylan dans une moindre mesure, de l’ange Heurtebise qui conduisait l’Orphée de Cocteau ; d’ailleurs une voiture avec chauffeur ouvre Grandeur et décadence…, son visage n’est pas montré (et pour cause, ce sera François Périer à tout jamais) mais un lamento s’empare du plan, comme de la séquence, sa voix les hante. Il s’agit de celle de Cohen chantant The Guests, il s’agit de la voix de la déréliction absolue, d’une figure virgilienne indispensable sur le chemin d’Orphée :

« Je ne sais pas encore souffrir comme il faudrait,

et cette grande nuit me fait peur ;

mais si c’est là la nuit, qu’elle me soit pesante, qu’elle m’écrase,

que toute ta main soit sur moi,

et que je me perde en toi dans un cri.[1111][1111] Rilke, Le Livre de la pauvreté et de la mort », trad. fr. Arthur Adamov, Actes Sud, Arles, 1982, p. 17. »

Cris que hurlent les amants désolés de Puissance de la parole, mots qu’aurait pu adresser le cinéaste à la voix de Leonard Cohen? Pourquoi cette voix, essentielle, intime, n’apparaît-elle plus ensuite dans l’oeuvre de Godard ? Sans doute le cinéaste a-t-il poursuivi son chemin, laissant derrière lui les fantômes qu’il recherchait follement. Sa quête esthétique s’est appelée les Histoire(s) du cinéma et Cohen n’aura été qu’un arrêt sur sa route, « a station in your way » (Winter Lady).

Montrer la Voix

Giorgio Agamben, essayant d’expliquer la relation hégélienne entre la voix, l’absolu et la mort, note : « L’absolu, en effet, n’est pas, pour Hegel, simplement le sans-relation et le sans-mouvement : il est plutôt relation et mouvement absolus, relation accomplie de soi avec soi. (…) La signification qui a épuisé ses figures historiques et ne signifie plus rien, se signifie soi-même, se montre.[1212][1212] Le Langage et la Mort, trad. fr. Marilène Raiola, Christian Bourgois, Paris, 1991, p. 181. »

Par des procédés de battement, visuels et sonores, par la conjonction, l’absorption de différents systèmes de signification (biographiques, historiques, critiques, poétiques), Jean-Luc Godard a, à mon sens, réussi à montrer une voix, celle de Cohen, à être sensible à son espace, à recréer son appel, ce qu’ont su faire par des moyens très différents, seulement deux cinéastes : Jean Epstein et Philippe Garrel.

Dans La Femme du bout du monde (Epstein, 1937), si une forme prend, ce n’est pas tant aux mouvements maléfiques de la sirène qu’elle est dédiée qu’à la puissance fascinante de la Voix. Un espace s’ouvre, qui accueille différentes sortes de fondus et de disparitions cadencées d’images (écume, musiciens bretons, une danse). Reviennent soudain des fragments oubliés, d’une autre terre, lointaine ou inconnue, et d’un autre temps dont personne n’a jamais eu l’intuition, ou le souvenir. Les images ne s’agrègent pas les unes aux autres, il n’y a pas d’ordre, plus de rituels d’apparition. Indissociables, à elles trois, elles établissent l’impossible cartographie d’un chant. Dans cette réactivation du mythe de la Sirène et d’Arthur Gordon Pym, éléments et mouvements créent un monde féérique, peut-être celui de Léthé, dans lequel espéreraient s’enrouler, se blottir et disparaître, moins les personnages que la matière cinématographique elle-même.

Pour Epstein, la voix de Nausicaa est un espace du dedans, originaire mais impossible à explorer ; pour Garrel, cet espace originaire, qu’on ne peut jamais quitter, ce vaste empire, c’est la voix d’Eurydice. Dans Elle a passé tant d’heures sous les sunlights (Garrel, 1985), la voix de Nico chantant All Tomorrow’s Parties, est lumière aveuglante, résistant au temps corrupteur, à toute dégradation physique ; la mélodie une comptine chantée par une femme qui a été aimée, trace de celle qui toujours le sera, à ce moment il est impossible que cet amour disparaisse d’une manière ou d’une autre ; dans cette séquence, dans ce retour du drame originel, dans cet éloignement de la femme aimée, s’engouffre, comme malgré elle, toute douleur, l’expérience historique, dramatique, intime, absolument affective. Il est impossible de séparer le passé d’une image présente, qui réclame d’être montrée, qui veut être construite.

Godard peut ne plus écouter Cohen, la voix de Nico pour Garrel est le signe de ce qui ne pourra jamais être oublié, elle seule vivra, même si tout venait à mourir.

Images : Histoire(s) du cinéma, Jean-Luc Godard (1988-1998).

Nous remercions Jean-Marie Samocki de nous avoir permis de le reproduire ici.