J. Edgar, Clint Eastwood

Un cinéaste bien tranquille

Pour Clint Eastwood, un film semble devoir, de plus en plus, ressembler à une soirée au coin du feu. Chaleur rassurante et protectrice, doux crépitement du bois. Quelques braises aussi, qui bondissent hors du foyer pour réveiller le spectateur et lui rappeler la présence de forces incontrôlables ou nuisibles. Pas de danger, cependant, nous sommes bien calés sur ses genoux, bercés par le rythme lancinant du rocking-chair qu’activent ses grandes jambes amaigries, encore capables pourtant d’accueillir le monde. Classicisme, dira-t-on. Peut-être, mais est-ce que ce sésame de la critique n’est pas la plupart du temps l’autre nom d’une paresse formelle, d’un conformisme moral, d’une pétrification esthétique ?

La forme narrative qu’il affectionne est celle où le récit d’un événement / d’une vie s’avère au final adressé à un personnage, afin qu’il en prenne de la graine. L’acteur du drame s’adresse par procuration (un ami, un témoin, comme dans Million Dollar Baby, ou depuis la mort – Sur la route de Madison, Mémoires de nos pères), le plus souvent par écrit, à ses enfants, biologiques ou de coeur. Cette verticalité du récit, d’un ancien qui a douloureusement roulé sa bosse à un jeune blanc-bec, sert bien sûr l’édification de tous. « Vous pensiez que j’étais une pauvre femme au foyer / un entraîneur de boxe dénué de compassion, mais vous ne saviez pas tout. Maintenant séchez vos larmes et utilisez cette digne leçon de vie pour régler vos affaires ». L’intérêt de J. Edgar est peut-être dans l’utilisation qu’Eastwood fait de cette forme canonique. Dictant ses mémoires (ce qui permet d’incessants va-et-vient entre le présent et divers moments du passé), Hoover (DiCaprio) est bien en train de raconter son histoire. Le but est le même : exposer la vérité sur sa grande oeuvre (le FBI) aux nouvelles générations de hippies et autres dépravés moraux qui pullulent dans les années 60 (« présent » du film), et donc transmettre une leçon sur la vie et sur l’Amérique.

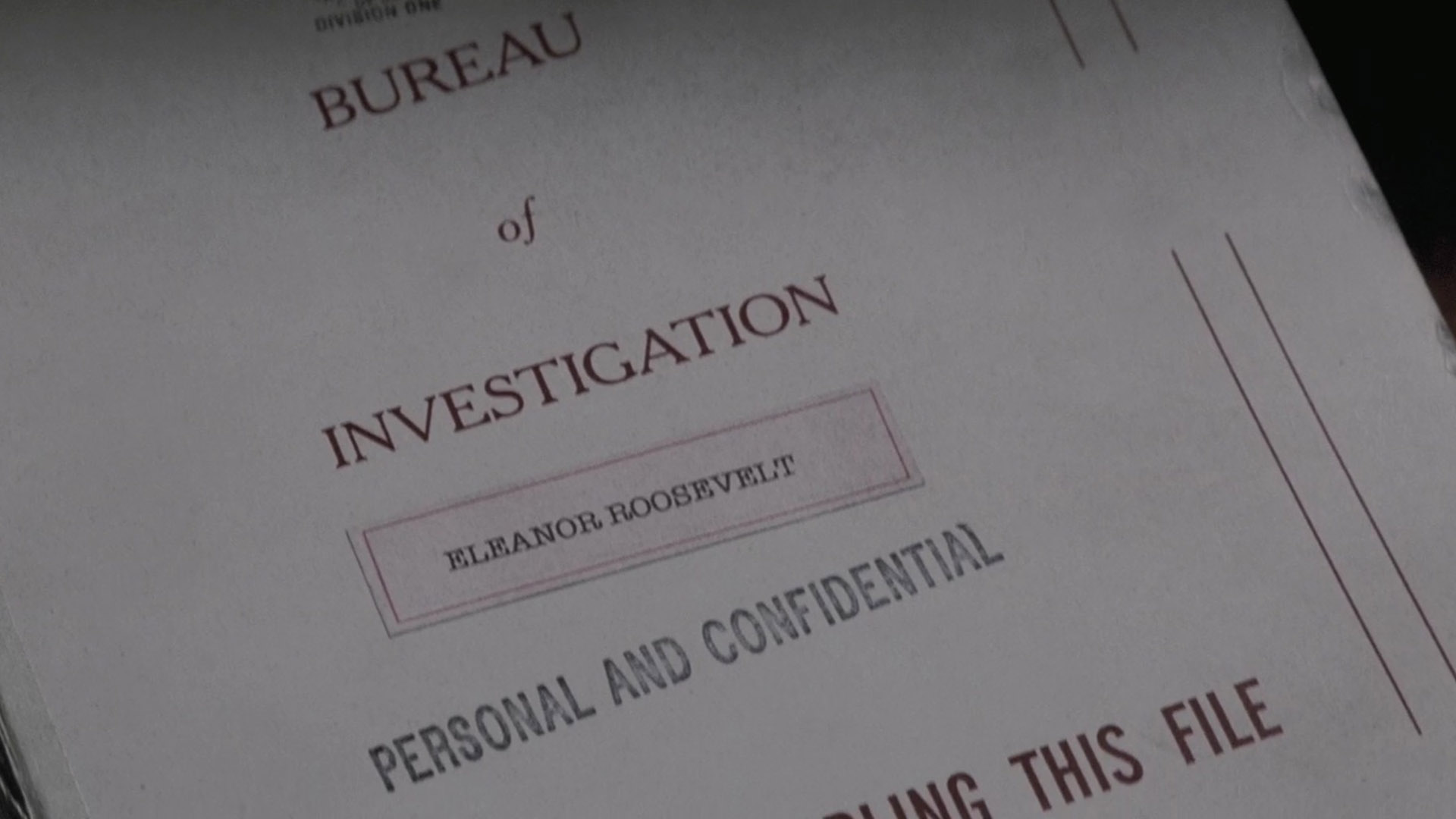

Mais, trois choses au moins enrayent la possibilité de cet héritage, cette révélation qui permet la rédemption du héros (forcément, d’une manière ou d’une autre, sacrifié) et le « progrès » affectif et moral des nouvelles générations. La première est l’apparition progressive de la contestation de son histoire par les dactylos. D’une déclaration admirative de l’un (Hoover, « l’homme le plus célèbre du vingtième siècle »), à la mine dubitative qu’affiche l’autre à la fin (par ailleurs Noir, ce qui a son importance quand on voit comment Hoover a tenté de déstabiliser Luther King), il est évident que le doute s’est installé, que les échanges tendent à devenir plus horizontaux. À juste titre d’ailleurs, puisque Hoover est de fait un baratineur, qui a toute sa vie durant tenté de se construire comme « homme d’action » alors qu’il n’a jamais été qu’un homme de dossiers, un fonctionnaire paranoïaque enfermé dans le château de documents confidentiels qu’il s’était construit.

Cette impossibilité d’avoir des enfants de substitution est peut-être la conséquence de l’absence d’enfants biologiques. J. Edgar apparaît en effet comme le dernier rejeton d’une famille en bout de course (père timbré et d’ailleurs vite évacué du champ, mère castratrice qui préfère son fils « mort que pédé »), condamné à la stérilité. L’évidence de la famille a disparu (la demande en mariage au premier rendez-vous à celle qui deviendra sa secrétaire dévouée, Helen Gandy – Naomi Watts -, n’est pas même crédible), et c’est donc autrement qu’il va falloir, si possible, éduquer et transmettre. Le dernier grain de sable dans cette question du récit édificateur national, et non le moins intéressant, vient de Tolson (Armie Hammer), le fidèle adjoint de Hoover. C’est par lui, après des années d’un amour partagé mais inexprimable, que viendra le contre-champ, le contre-récit. Hoover ne fera pas gober son héroïsme à Tolson, puisque celui-ci sait que ce n’est que la « légende imprimée » qu’il lui raconte, et non les faits. Qu’un homosexuel apparaisse comme celui qui enraye la mythologie nationale (et que cela soit considéré comme positif), voilà sans doute la marque d’un certain progressisme (le scénario a été écrit par D.L. Black, auteur du Milk de Van Sant).

Le classicisme d’Eastwood est donc celui, tardif, de Ford dans L’homme qui tua Liberty Valance (1962). Le cinéma est conscient de son rôle et de sa puissance, conscient, enfin, d’avoir façonné le récit national plus qu’aucune autre forme d’art ou de discours. Il faut alors confronter la légende aux faits, quitte à « imprimer la légende ». Ce faisant, la légende est minée, son pouvoir affaibli, et l’Amérique accède à l’ambivalence. Hélas, la vérité de Hoover apparaît (quasi-)exclusivement comme celle de sa sexualité, le film appliquant une psychanalyse sauvage, sommaire, parfois grotesque, à son personnage d’homosexuel contrarié (qu’on peut résumer par : « Forcément qu’il a fait des trucs louches, avec une mère pareille ! »). Sans les approuver, le film reste relativement neutre face aux manoeuvres de Hoover pour tuer dans l’oeuf le mouvement ouvrier américain (dans les années 20), le communisme n’étant ni plus ni moins, pour Hoover comme pour Eastwood, qu’une aberration mentale incompatible avec le projet, libéral-individualiste, des Etats-Unis.

Plus intéressante est la confrontation qu’organise Eastwood entre Hoover et les médias. D’abord évacué de l’écran par les sifflets du public, lors d’une séance de cinéma diffusant un de ces messages de propagande, au profit de Cagney écrasant son pamplemousse sur le visage de Mae Clarke, il y trouve très vite un lieu pour se mettre en scène. Publicité, B.D., informations, fictions, radios, le FBI et son sémillant directeur sont partout. C’est donc là, notamment au cinéma puis à la télévision, que se joue la bataille pour l’Amérique. Les dossiers secrets (les « faits », encore et toujours de nature sexuelle) ne sont pas évacués par la légende, ils sont l’arrière-fond qui permet (par le chantage) à la légende hooverienne de s’exposer, façonnant l’idéologie du pays. Le cinéma est, outre sa dimension politique, le miroir où Hoover se construit et s’admire comme grand homme (voir aussi ses exercices d’élocution, face au miroir, prescrits par sa mère), en même temps que le lieu d’un désir qui menace toujours de devenir trop réel. Côtoyant les stars féminines des années 30, il n’a que dégoût pour la proximité avec leur corps, révélateur angoissant de sa « virilité » défaillante.

Au final, qu’est-ce qui a bien pu attirer Eastwood dans ce projet, s’il n’y a pas de leçons à en tirer, si la chaîne des générations est définitivement brisée ? À n’en pas douter, le père Clint s’adresse directement à nous, communauté des spectateurs (communauté au fond américaine, car il n’est pas sûr qu’Eastwood s’adresse réellement au-delà de ceux qui font l’Amérique). Si personne n’en tire la leçon dans le film, c’est donc à la fois parce que le récit est truqué, mais également parce que le spectateur est chargé lui-même d’en saisir les conséquences sur sa vie et la situation actuelle du pays. Chambre d’échos, il constate que des choses ont changé (la place des Noirs dans la société, par exemple, ou des homosexuels) parce que rien n’a changé (la violation de la loi au nom de la loi, les dérives liberticides au nom de l’Amérique, qui perdurent sous l’administration Obama). Dans une interview récente donnée aux Inrocks, Eastwood expliquait qu’il ne souhaitait pas voir son président tous les jours à la télévision. Il voulait le voir agir, et non parler, craignant en outre que celui-ci perde de son aura par suite de surexposition. C’est la blessure fondamentale des classiques tardifs que de constater la distinction définitive du mythe et de l’histoire, de la parole et des actes, de la légende et des faits, et de pourtant continuer à y croire. Mais si l’Amérique reste à inventer, il faudra peut-être songer à réveiller le spectateur, endormi depuis longtemps contre l’épaule de Papy Clint.

Scénario : Dustin Lance Black / Photographie : Tom Stern / Décors : James J. Murakami /...

Durée : 127 mn

Sortie : 11 janvier 2012