James Benning (Cinéma du Réel, 2024)

Le Défenseur du temps

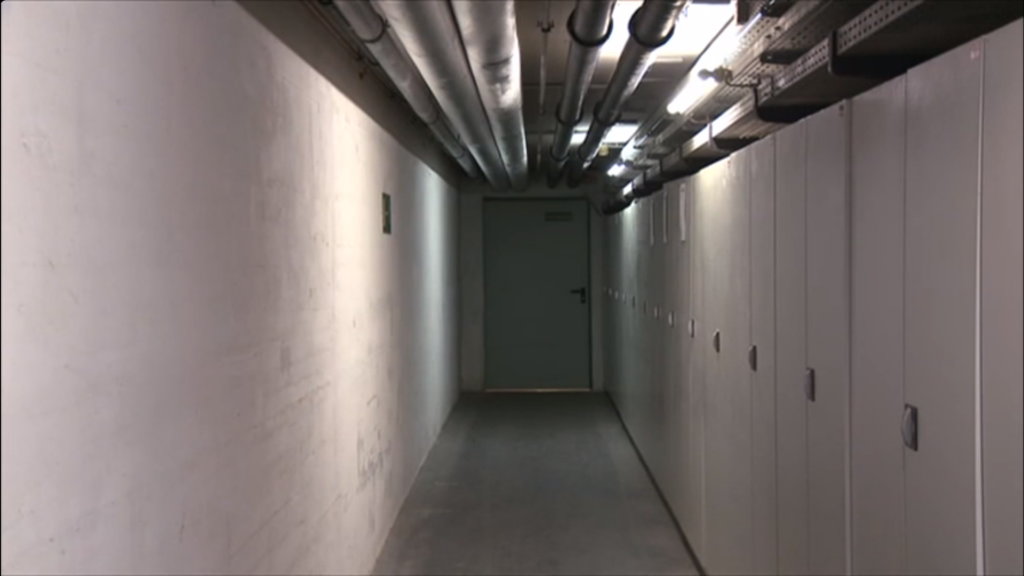

Cet entretien [11][11] Dans le cadre de la rétrospective James Benning au Cinéma du Réel, Débordements a aussi publié une note sur la rétrospective et un podcast de rencontre avec le cinéaste. a été réalisé deux heures avant la projection en avant-première mondiale de BREATHLESS. Pour le mener dans le calme, Catherine Giraud, attachée de presse au cinéma du réel, nous a accompagné vers une loge dans les espaces techniques du Centre. Quelques centaines de mètres traversés en silence et au ralenti, à côté de James Benning qui boitait légèrement. Le temps de ressentir vivement l’atmosphère de lieux similaires à ceux qu’a capturé le cinéaste dans Natural History (2014) ou Maggie’s Farm (2020) : la lumière artificielle, le silence rempli de bruits de ventilation. La loge était sans apprêt, James Benning sans aucun accessoire (pas de téléphone, rien à boire), calmement assis sur un fauteuil avec son regard perçant et attentif aux moindres tics de celui qui l’interroge.

Débordements : Il semble que vous considériez vos films comme s’ils étaient tous également présents, comme si leur succession chronologique n’était pas si déterminante. Lors de la rétrospective vous avez montré des films ayant été réalisés sur une période de cinquante années [de The United States of America (1975) à BREATHLESS (2024)], est-ce que ça a déclenché des pensées nouvelles en vous ?

James Benning : Quand je termine un film, l’idée que j’en ai s’enracine en moi. Puis de temps en temps, certains remarquent des choses auxquelles je n’avais pas pensé. Parfois cela révèle que j’ai fait quelque chose sans m’en rendre compte, parfois je ne suis pas d’accord. Ce sont ces réponses qui m’intéressent. Je ne crois pas qu’il y ait dans mes films des choses qui me dérangent et que j’aimerais changer. Ça me va si désormais je suis en désaccord. C’est une sorte d’enregistrement de qui j’étais à cette période, plus ou moins sophistiqué ou naïf. C’est un bon enregistrement de la façon dont une personne change.

D. : Avec la rétrospective j’ai été frappé par la façon dont vos films semblent gagner en subtilité à travers le temps. Les changements de lumière, la façon dont les individus traversent le cadre, la musique : il semble que vous soyez moins dans la séduction esthétique. On passe en quelque sorte de jeux de l’esprit à des objets qui relèvent presque d’une question de respiration, de flux d’inspiration et d’expiration.

J. B. : Quand j’ai commencé à faire des films je pensais que je devais créer quelque chose plutôt que d’observer, la différence est peut-être là. Peut-être que je n’aurais pas pu arriver là où j’en suis sans commencer là où j’ai commencé. Je n’ai jamais été cinéphile, je n’ai donc jamais eu de films sur lesquels m’appuyer. Il m’a fallu découvrir ma propre façon de regarder et d’écouter, ces deux modalités de l’observation. Peut-être que je souhaitais divertir au début, désormais ça ne me vient plus à l’esprit.

D. : Dans vos derniers films, depuis peut-être une dizaine d’années, les choses qui ont une grande taille semblent très petites et les petites choses semblent parfois très grandes. Dans Allensworth (2022) les bâtiments paraissent de la taille de maisons de poupée et la jeune fille semble être une géante.

J’ai eu le même sentiment en revoyant Stemple Pass (2012) cette semaine. La vue présente dans le film me semblait parfois être une maquette. J’imagine qu’il y a une acuité de regard qui crée ces étranges phénomènes d’optique. Je crois d’ailleurs que vous créez des maquettes…

J. B. : Sans doute que cette jeune fille a une présence colossale parce que vous ne vous attendez pas à voir une personne surgir. Je représente alors quelque chose qui est en rapport avec ce qu’est Allensworth mais qui ne concerne pas immédiatement Allensworth. Elle lit par ailleurs des textes d’une poétesse qui a écrit dans les années 70. Vous avez donc ces connexions dans le temps. Différents endroits sont connectés par différentes périodes temporelles.

J’ai filmé Stemple Pass depuis le porche de ma maison. La vue est vaste et magnifique, la cabane qu’on voit n’est qu’une petite partie de cette vue. On la perçoit automatiquement comme une maquette. On peut avoir la même impression en s’asseyant sur le porche. C’est une idée qu’on ne m’avait jamais exprimé et que je n’avais pas non plus articulé mais elle me semble juste.

D. : Concernant votre méthode de travail, est-ce que vous planifiez toujours précisément vos projets ?

J. B. : Je connais presque toujours la structure globale du film, je dois ensuite trouver des choses à intégrer à cette structure. Et je peux toujours changer d’idée. Ça me vient d’un long travail avec la pellicule qui est une matière couteuse. Avec la pellicule je ne pouvais pas commencer à filmer sans avoir réfléchi. Ça m’a amené à faire des films qui étaient presque prédéterminés avant même de mettre la pellicule dans la caméra. Maintenant je filme en numérique, je pourrais donc presque tourner n’importe quoi et le jeter si ça ne me plaît pas. Mais je n’aime pas perdre du temps, j’essaie d’arriver presque immédiatement là où je veux aller. Ça me permet également de ne pas trop dévier. Cependant si quelque chose se passe, une pensée ou un événement que j’observe et qui rend obsolète ma planification, je peux facilement faire autre chose. Je ne suis pas absolument rigide. D’une certaine manière je remplis des boites avec les choses que j’avais prévu de filmer.

D. : Vous attendez de l’attention du spectateur. Et vous, lorsque vous filmez, restez-vous systématiquement derrière votre caméra, ou est-ce que vous vous écartez, vous promenez ?

J. B. : Je ne regarde jamais dans la caméra une fois que j’ai appuyé sur le bouton. J’essaie de m’en écarter et d’enregistrer des sons, j’essaie de ne pas faire de bruit. Parfois je dois bouger la caméra. Mais je ne la déplace presque plus désormais, cela va avec la planification.

Mais je suis toujours ouvert à l’observation de la situation et prêt à adapter la façon dont le plan peut être cadré ou la lumière capturée. Ce sont des éléments impossibles à deviner. Parfois je me rends à un endroit et la lumière est exactement telle que je la souhaitais, ce qui est simple, parfois elle n’est pas là et je ne filme pas. Parfois je suis à même de changer complétement mon idée parce que la lumière me montre une chose à laquelle je n’avais pas pensé. J’essaie d’en tirer parti. Tout est donc prémédité mais je fais en sorte que mon plan s’améliore.

D. : Est-ce que vous retravaillez beaucoup le son après son enregistrement ?

J. B. : J’essaie d’enregistrer des sons qui selon moi correspondent à l’image. Parfois le son synchrone est nécessaire, parfois je ne l’utilise pas du tout et je capte des sons ailleurs. J’ai toujours considéré le son comme étant aussi important que l’image, peut-être même plus important désormais. Quand j’observe mes travaux plus anciens je pense que je le retravaillais trop. Puisque je pouvais construire le son je pensais que je devais ajouter des éléments. Mon approche est plus fine aujourd’hui. Je m’intéresse aux silences et aux changements subtils plutôt qu’à l’illustration et à la modification abusives des sons.

D. : Vous parlez de vos films comme étant un enregistrement ce que vous avez été. Ce qui me touche en voyant vos films est un sentiment similaire mais du point de vue du spectateur. Parfois mon esprit se perd, je reviens au film et me demande quel été le dernier plan. Lorsque je me le remémore, je me remémore en même temps les pensées que j’ai eu en le regardant. D’une certaine manière je vois qui j’étais à ce moment-là, c’est comme un miroir qui m’est tendu.

J. B. : Les films sont ouverts et très exigeants, parfois vous y intégrez vos propres pensées ou même vous vous éloignez complétement du film. Quand vous y revenez c’est un moment intéressant. J’en suis conscient. Je ne souhaite pas que les spectateurs soient constamment en train de penser à autre chose mais je sais qu’être attentif sur une durée étendue est presque impossible. Le cinéma dominant sur-stimule votre attention en coupant sans cesse. Il vous capture et laisse vos pensées s’exprimer selon une limite fixée, vous dictant ce que devez ressentir. Ça ne m’intéresse pas.

D. : Il y a cette citation d’un moine Japonais qui parle de miroirs et d’images. Son nom est Urabe Kenko, il a vécu entre le XIIIème et le XIVème siècle. Cette phrase m’aide à penser vos films : « C’est parce que en soi le miroir n’a ni couleurs ni formes que les images de toutes les espèces s’y reflètent ».

J. B. : [Silence]

D. : J’ai revu Four Corners (1997) hier. Le film se termine par une citation : « Sometimes dreams are better that waking » [22][22] « Parfois, mieux vaut rêver que s’éveiller », phrase de Black Elk, chef Sioux qui fut notamment témoins d’événements d’une violence extrême entre des tribus amérindiennes et l’armée américaine coloniale. C’est l’occasion de rappeler que l’œuvre de James Benning est constamment aux prises avec des questions brûlantes autour de l’Histoire politique des Etats-Unis : génocide des amérindiens, complexe militaro-industriel et spectre de la dévastation nucléaire, discriminations et violences raciales en tout genre, dévastation environnementale et terrorisme écologique, faits-divers sanglants. . Est-ce que l’utiliseriez encore aujourd’hui ?

J. B. : Je pense que les citations peuvent être lues de milles façons. On peut la lire comme : « la vie est si triste, vivons dans un monde de rêve », ce avec quoi je ne suis pas particulièrement d’accord. Mais je crois que l’on peut créer dans son esprit un espace qui peut être plus intéressant que la réalité. Qui n’est pas un espace pour échapper à la réalité mais un espace pour comprendre la réalité plus précisément. Ce qui sonne presque comme un discours favorable à la drogue. Mes expériences de prise de drogues ont été si horribles que je ne voudrais pas soumettre mon cerveau à ça une nouvelle fois. Mais ça relève d’une façon d’étendre son esprit. J’ai des amis qui pensent que les produits psychédéliques font ça merveilleusement. Pour ma part je crois au fait d’être attentif, au fait d’adopter un point de vue et à partir de celui-ci d’apprendre bien au-delà de ce que l’on se pensait capable. C’est peut-être ce que ressentent les gens qui savent comment prendre des psychédéliques, ils entrent dans cet espace. Je pense que c’est une porte de sortie trop simple. On devrait pouvoir le faire sans drogue.

D. : Est-ce que faire des films est un processus douloureux pour vous ou est-ce que vous essayez de vous rendre la tâche facile ?

J. B. : Je ne sais pas ce que signifie le terme « art » relativement à la création. Je crois que j’ai constamment des idées, elles ne sont pas toujours bonnes mais parfois elles mènent à quelque chose de meilleur. C’est une question de temps. Il m’arrive de me tromper, de me satisfaire d’un résultat alors que je ne devrais pas. Mais je crois que créer est une grande joie. C’est un privilège d’apprendre que l’on peut faire une chose par soi-même et que cela peut bénéficier à d’autres. L’acte en lui-même est déjà tellement bénéfique. Je crois que si vous-même vous vous sentez mieux alors chacun en bénéficiera.

D. : Vous avez dit que vous avez construit votre maison vous-même…

J. B. : Je suis autodidacte dans pas mal de domaines. Alors quand je dois commencer un travail je me fais suffisamment confiance pour trouver un moyen de le faire par moi-même. Mon père pouvait tout réparer et savait tout faire. Je pensais ne jamais atteindre son niveau, et c’est vrai. Mais il m’a donné la confiance nécessaire pour faire les choses par moi-même. Je crois que c’est précieux d’avoir cette confiance pour entreprendre des tâches. Construire, comme faire des films, est si satisfaisant. Vous obtenez un résultat qui, même s’il a des défauts ou s’il est un échec, vous a appris tant de choses au cours de la conception. Et si jamais ça réussi d’une manière ou d’une autre alors c’est vraiment enthousiasmant.

Hors micro James Benning a révélé qu’il n’utilisait presque jamais de carte, sa mémoire des lieux étant aigue, bien plus que celle des événements ou des personnes : « I don’t know what it says about me ». Je devais le raccompagner vers l’espace -1 du Centre Pompidou, lui n’ayant pas mémorisé le trajet. Finalement je me suis trompé de porte et c’est lui qui a retrouvé le chemin.

Une partie importante de sa rétrospective a été projetée au MK2 Beaubourg. Juste derrière le cinéma, dans le quartier de l’horloge se trouve une improbable statue-automate nommée « Le Défenseur du temps ». Lorsque je lui ai évoqué son existence, James Benning a sobrement répondu : « Ahah, I like it ».