Jean-Luc Godard (1974) (1/2)

Cancer de l'auteur

À la suite de notre publication d’un entretien inédit de Pier Paolo Pasolini donné à Nourredine Saïl pour la revue Maghreb Informations, nous publions un second entretien du critique marocain réalisé quelques semaines auparavant à Paris, le 5 avril 1974, avec Jean-Luc Godard.

Nourredine Saïl : Nous avions consacré, il y a un mois environ, la totalité de notre page cinématographique hebdomadaire au réalisateur franco-suisse Jean-Luc Godard. Mais les articles qui constituaient cette page spéciale n’étant pas tous suffisamment récents pour permettre de suivre la passionnante évolution de ce cinéaste, nous avons jugé utile d’aller le voir et de lui demander de faire lui-même le point sur son propre personnage qui, il faut bien le dire, est pratiquement entré aujourd’hui dans ce que nous pourrions appeler les « mythologiques » du 7ème art.

Et c’est dans l’esprit de la plus grande courtoisie que Jean-Luc Godard s’est prêté à nos questions et a accordé de parler pour nos lecteurs, lui qui, depuis assez longtemps, ne parle plus qu’avec beaucoup de réserve et de parcimonie.

Voulez-vous nous parler tout d’abord de votre évolution après votre film La Chinoise ?

Jean-Luc Godard : Vous dites « évolution » pas « révolution ». Oui, révolution serait peut-être un bien grand mot… Bon, La Chinoise c’était fin 67. Même pas. C’était milieu 67. Ensuite, j’ai tourné Week-end fin 67 et début 68. Et puis après j’ai commencé un film avec la télévision Française qui s’appelle Le Gai Savoir qui a été terminé après les événements 68, et refusé par la télévision Française qui l’avait produit. Et puis après, bon, il y a eu 68. Et peu après Mai 68, il y a eu un film avec une partie avec les Rolling Stones en Angleterre qui s’appelait One + One, puis il y a eu des voyages. Un voyage à Cuba juste après le fameux congrès des intellectuels ou j’avais été invité, mais j’ai préféré y aller à mes frais, personnellement, après, comme ça ; et où j’avais commencé un film et où il y a eu trois plans de tournés. Je voulais faire un film sur l’Amérique, sur Cuba. Un plan sur l’Amérique, un plan sur Cuba etc. Je crois que j’ai tourné trois portraits de Guevara et puis… bon j’ai fait trucs. J’ai cherché à tourner. Je suis allé aux USA. On a commencé un film, Communication, qui n’a jamais été terminé, qui a eu du mal à se mettre en route, qui était plutôt un peu sur les modes de communication dans l’opposition, les médias de l’opposition (on n’employait pas encore le mot « gauchiste » à l’époque) par rapport aux moyens de communication du pouvoir en place. Il y a eu un petit film après Mai 68 qui s’appelle Un film comme les autres, qui est un film 16 mm, puis après il y a eu un film en Angleterre qui s’appelait British Sounds. Dans ce film j’ai travaillé pour la télévision sur un malentendu complet qui était : Carte blanche à Godard. Bon, après Carte blanche à l’ORTF, c’était carte blanche à la BBC. British Sound a été refusé par la BBC une fois qu’il a été fini. Ensuite j’ai rencontré Gorin, et on a fait Vent d’est. Presque en même temps il y a eu un film en Tchécoslovaquie qui s’appelait Pravda qui était en coproduction avec le service cinéma du ministère de l’agriculture Tchèque qui est parti avec Dubcek ce qui fait que le film n’est pas passé non plus. Il y a eu Luttes en Italie fait pour la RAI et qui a été refusé par la RAI après qu’il a été fait. Vent d’est date de la même époque… Tout ça jusqu’à fin 69. Fin 69 je suis allé en Jordanie, et puis on a commencé à s’intéresser, à essayer de faire un film. Je ne sais pas comment ça s’est fait. Du reste la Palestine était à la mode. Et puis il y a une tendance chez les gauchistes à toujours ce qui se passe ailleurs avant de regarder ce qui se passe chez eux. Début février 70 il y a eu un premier tournage en Jordanie et au Liban, puis en Jordanie uniquement avec l’aide du service d’information de Fatah.

Et puis après, il y a eu un deuxième tournage en juillet qui a été un peu au Liban et puis en Syrie. Puis après on est revenu, et puis comme on commence à le dire maintenant, le film a traîné. On n’a pas pu le monter, et du reste, il y a eu les évènements de septembre à Amman qui étaient pour nous la conclusion logique du film. Chez eux beaucoup de morts, chez nous beaucoup de plans inutilisables, et impossible même à penser – morts intellectuellement si vous voulez. Puis il y a eu toute notre histoire ici avec Gorin : essayer de travailler un peu différemment. Ce qui était très nouveau, si vous voulez, un peu avant 68, et puis moi je me suis aperçu que j’avais de moins en moins d’idées, ou à la fois de plus en plus le désir de faire des choses et de moins en moins les moyens… Les moyens financiers même. C’est l’aspect économique, quoi. On s’aperçoit que c’est l’instance principale, mais qui est une sorte de traducteur d’une impossibilité… car sinon, faire Ben-Hur on peut toujours, le système vous le permet.

N. S. : Mais alors, pourquoi ce choix de produire Tout va bien dans ce système que vous semblez remettre radicalement en question ?

J.L.G. : Avec Gorin, la nouveauté ça été que, finalement, j’avais besoin des autres. La politique des auteurs était morte si vous voulez. Je vivais encore de ça, mais à l’intérieur de moi je voyais cette politique des auteurs comme une sorte de cancer dont j’ai vécu longtemps, qui a pu être, dans une certaine optique historique peut-être valable (dans le cinéma à l’époque où elle a été), mais après, elle était minée intérieurement. J’avais dix mille trucs à faire si j’étais incapable d’en faire un ou deux. J’étais à Cuba, au Canada. De faire un truc là, un autre là. On s’agitait comme des moustiques. Puis il y a eu Mai 68 qui est venu nous renforcer encore ça sur la tête. Puis après on a essayé de se relever et de remarcher sur les deux jambes comme disent les Chinois, et s’apercevoir qu’on saute à cloche-pied… Alors le travail avec Gorin c’est intéressant dans la mesure où lui ce qu’il apportait de nouveau c’était que la manière pour lui de faire un cinéma diffèrent c’était de travailler avec quelqu’un et de dire : « Je suis trop faible tout seul ».

N. S. : Ce qui, apparemment, n’était pas votre cas.

J.L.G. : Ce qui n’a pas été mon cas pendant longtemps, mais ce qui était mon cas physiquement, financièrement et tout – sauf que moi j’avais fait le travail. Ce n’était pas une parole en l’air. J’en avais besoin, mais je ne savais pas encore le dire. Mais lui savait le dire. Si vous voulez, un révolutionnaire se rend compte qu’il ne peut pas tout faire tout seul. Il n’est pas jaloux quand quelqu’un trouve une idée que lui ne trouve pas. Il en est content. Alors qu’au contraire l’auteur, à un moment donné, ça développe le sentiment de la propriété de la personnalité à un stade cancéreux on peut dire maladif. Et moi, je me suis rendu compte que j’étais content de pouvoir être deux pour porter la valise, et même pour mieux se poser la question de qu’est-ce qu’il y a de si important à porter dans la valise ?

N. S. : Mais, votre recours au système de Production, Distribution, à l’occasion de Tout va bien ne peut-il pas signifier actuellement un échec ?

J.L.G. : Non. On a fait pendant trois ou quatre ans, ou deux ou trois ans des films plutôt en 16mm, un peu autrement, et puis finalement, on a vécu, à deux, l’histoire de tous les groupes gauchistes qui étaient beaucoup, puis qui n’étaient personne au bout de deux ou trois ans, qui se sont volatilisés.

N. S. : Vous utilisez souvent le terme de « gauchiste ». C’est quoi au juste pour vous ?

J.L.G. : Ben. Ça veut dire… Je ne sais pas… Pour l’exprimer d’une manière provocante… Je ne sais pas quoi ! Quelqu’un qui est un contestataire à quelque niveau qu’il soit si vous voulez. C’est comme la famille : il y a le papa et la maman. Le papa c’est le capital, la maman c’est la révolution. Et puis ça ne sert à rien que… On vit dans un monde qui a ses deux-là, et c’est ce qui en sort. Enfin c’est très long de parler des trucs comme ça… Ce qu’on peut dire un moment surtout c’est qu’on a été trop isolés. On faisait peut-être des trucs intéressants. On a redit : avant de filmer des choses intéressantes il faut peut-être les produire de manière intéressante. Apercevons-nous que ce n’est pas parce qu’on nous fourre un appareil de photo entre les mains qu’on sait prendre une photo. On sait peut-être prendre une photo, mais en prendre deux et les mettre côte à côte… Enfin des tas de choses comme ça. C’est-à-dire, pensons la production aussi. Regardons ce que font nos mains. Et puis, quand on est isolé ça devient vite trop intellectuel, ou trop abstrait. Le moment abstrait est juste, mais s’il s’éternise trop, il n’y a pas le repassage au concret. Et c’est précisément le Système qui vous fait travailler de manière concrète comme dans le cinéma traditionnel. Mais ce concret est tellement vidé de concret qu’il équivaut à un abstrait. C’est les films que l’on voit à l’heure actuelle. Mais que si l’on essaye de s’en extraire et de faire quelque chose dit « parallèle »… Par exemple le mot « cinéma parallèle ». Mais, parallèle à la société ça veut dire qu’ils ne se rejoignent jamais. On ne touche jamais le réel si on lui est parallèle. Donc, il faut pouvoir le croiser. Mais on en est un peu là. C’est un problème de rapports différents – si on reste uniquement dans de cinéma – de distribution et de production. En fait, on a beau produire autre chose, on est déjà distribué d’avance. Ce n’est pas la peine. Le meilleur, le plus sympathique, le plus courageux des producteurs algériens de pétrole (ne parlons même pas de cinéma) il est distribué quand même par l’ensemble des forces économiques qui distribuent le pétrole. Et il le sait. Mais au niveau du cinéma, bizarrement au niveau de la culture, on ne le sait pas. N’importe quel écrivain, aussi génial soit-il est quand même distribué d’avance par Hachette. D’une certaine façon, soit il sera dans les kiosques, soit il n’y sera pas. S’il est réel il faut qu’il en tienne compte. Et alors, ça varie considérablement d’un pays à l’autre. Car à un moment donné ça peut être très bien de ne pas être distribué par Hachette pendant un moment, puis à un autre moment ça peut être autrement. Comment juger ça et avoir une action réelle là-dessus. C’est très difficile surtout dans le cinéma. … Le cinéma c’est une branche de la télévision aujourd’hui. La TV réussit à toucher tout le monde au même temps tout en les touchant séparément – c’est-à-dire à travailler sur le temps à une grande échelle – et à travailler, en fait, les gens dans l’espace puisqu’elle est sur 40 000 kilomètres carrés en une seule fois. Mais en une seule fois par individu séparé… Je veux dire qu’il y a là des trucs très forts. Le film palestinien nous a fait beaucoup réfléchir, ou l’impossibilité de le faire nous a fait beaucoup réfléchir, qui ne venait pas de nous… La ligue arabe donne de l’argent, mais sur le nom de Godard encore, et dit : « Il faut nous faire un film comme Exodus. » Bon. On leur dit : « Exodus ça a couté cinq millions de dollars. Alors, est ce que vous êtes prêts à donner cinq millions de dollars ? » Non.

N. S. : Mais pourriez-vous faire un film comme Exodus, en supposant résolu le problème des cinq milliards de dollars ?

J.L.G. : On pourrait faire un film, mais pas celui-là. Et moi je ne serai pas capable pour l’instant… Ce n’est pas ça, mais on a rencontré beaucoup de problèmes. Quand on est arrivés à Amman, c’était très intéressant, mais tout le monde était trop dogmatique. Et nous et eux sur place. Mais c’était ce qui était intéressant. Beaucoup de gens allaient en Jordanie filmer quelque chose, aussi bien la TV américaine que les grands reporters. Et aujourd’hui on montre séparément … c’était plus intéressant que de se heurter à un producteur sous la forme d’une personne, où finalement le plus ignoble des producteurs de cinéma est toujours assez marrant quand même. Son ignominie devient marrante. On se dit : quel clown ! Son manque de culture devient drôle, enfin… Des choses comme ça, même si on en souffre. Tandis que l’appareil de l’état, au bout d’un moment… Hitler, bon c’est un clown, mais quand il tue des millions de personnes, ce clown on le regarde avec crainte et terreur quand même.

N. S. : Quels sont alors les enseignements que vous avez pu tirer de vos échecs avec la télévision ?

J.L.G. : Eh bien, c’est que nous sommes des gens de télévision qui n’avons pas le droit de travailler à la télévision. Donc, il faut travailler dans notre coin autrement, mais tenant compte de tout ça. Par exemple, si un film sur une grève est mauvais, voir qu’il est mauvais non pas parce que l’on s’est contenté de filmer un ouvrier qui parle, mais parce que ce film n’est pas fait à la télévision. Alors, qu’il soit fait par Eisenstein ou Michel-Ange ou un inconnu, peu importe, il est mauvais parce qu’il n’y a pas un bon rapport entre la production et la diffusion. La contradiction est trop grande.

N. S. : Et à votre avis, devant cette double contrainte, ou cette double détermination, politique et économique (car c’est de cela qu’il s’agit en fin de compte), que peut-on faire ?

J.L.G. : Eh bien, essayer d’avoir plus de temps pour faire moins de choses.

N. S. : Et où se situerait alors l’impact réel de ces films ?

J.L.G. : Ah mais on ne peut pas dire dès le départ. À un moment donné, on disait : « Bon on a envie de dire deux ou trois choses qu’on pense un peu… Si jamais des vedettes sont d’accord pour le faire, profitons des vedettes. Prenons des vedettes codées comme un peu de gauche, comme ça on trouvera un peu d’argent sur mon nom, et puis quand même on pourra nous, Gorin Godard, résoudre certains problèmes qu’on ne peut pas toujours résoudre en petit comité. Reprenons contact aussi avec la vie réelle qui est la vie réelle du cinéma tel qu’il se passe. »

N. S. : On peut donc supposer que vous seriez prêt à tenter une expérience semblable à celle de Tout va bien ?

J.L.G. : Oui mais plus de la même manière. Car, ce qu’on voit aussi c’est qu’en 72, on a fait un film de 68. Et qu’en ayant de l’avance, on fabrique son propre retard aussi. Donc, il faut bouger chaque fois. Il faut avoir les moyens de contrôler un peu l’application. Tandis qu’avec Tout va bien, il n’y a eu aucune application. C’est Gaumont qui a appliqué pour nous. Et nous, on n’était pas de taille, même à se batailler contre Gaumont. Donc c’était ça l’erreur… Mais c’était très intéressant. C’était très intéressant de quitter le rapport d’avant 68, le rapport avec des producteurs individualistes, comme le sont encore les trois quarts ou tous les cinéastes dans les pays d’Occident, de passer par les rapports avec l’état, qui me semblent justement les rapports qu’ont les cinéastes dit du « Tiers monde » où il n’y a pas de producteurs individuels, mais des fonctionnaires d’état. Et pour nous, être en liaison avec eux, c’est aussi avoir des rapports chez nous avec des fonctionnaires d’état, et par exemple être dans un rapport comme le sont les gens qui travaillent à la télévision française, à l’ORTF, qui est quand même la plus grande entreprise de documentaires et de fiction de France. Et dont le patron c’est l’État. Or, le patron c’est nous… Enfin ça pose les problèmes de manière plus intéressante. Après on peut revenir et reprendre le contact avec des producteurs individuels, mais se sentir quand même comme plus partie de l’état ou dans le Système. Se sentir dans le Système, mais mieux savoir ou mieux comprendre à quel levier, à quel branchement du Système on est, pour mieux faire ce qu’on envie de faire : être dans des rapports un peu plus réalistes avec nous-mêmes et ce qu’on fait. Qu’on n’imagine pas un scénario merveilleux, puis ensuite qu’on ne se plaigne pas qu’on n’ait pas assez d’argent, puis ensuite qu’on ne se plaigne pas que le film soit mal sorti… enfin qu’on rêve mais qu’on rêve plus réellement.

N. S. : Dans ce cas-là, toute réflexion sur le statut réel du public ou du spectateur est violée au point de départ.

J.L.G. : Elle est, dans le Système, quasiment violée puisque le cinéma d’état tel qu’il se produit en France par personnes de producteurs interposées (je pense que dans d’autres pays c’est différent, je ne peux pas dire, je ne connais pas) essaie de tout poser sauf la question du public. Même le Fatah, on leur a demandé, nous : « À qui allez-vous monter ce film ? » Ils disaient : « Aux masses ». Ou alors, ils disaient : « À tous les Palestiniens ». Alors, on demandait : « Où ? » Et alors là, ils ne savaient pas quoi répondre. Ils avaient un projecteur à eux, Donc on leur disait : « Soyons réalistes, comptons les projections comme vous comptez les munitions quand même. Vous avez un projecteur. En comptant une projection chaque jour (et c’est compter beaucoup) ça représente peut-être quatre mille personnes à la fin de l’année, vu les projections que vous pouvez organiser. Donc, décidons que nous faisons ce film pour quatre mille personnes. Mais, ça ne veut rien dire quatre mille personnes. Il faut joindre le temps à l’espace. Il faut dire quatre mille personnes pendant tant de temps. Que vous soyez Gaumont, mais Gaumont autrement. Mais vous ferez le même boulot que Gaumont sauf que Gaumont ce sera vous. Ce sera Gaumont du Fatah, ou Fatah Cinéma Service. Mais, si vous voulez le passer à Amman, on ne pourra pas le passer… » Ils disaient : « Comment ? Mais il n’y a pas de salles. Toutes les salles de Amman ne passent que des films américains, ou des films libanais, ou quelques productions égyptiennes, et puis sinon, c’est des films américains, c’est surtout du western. »

N. S. : Mais d’où venait donc la nécessité pour le Fatah, et pour vous-mêmes de faire ce film ?

J.L.G. : Mais c’est ce qu’on essayait de savoir ! Par eux la nôtre, on disait : « On vient poser un problème. Et c’est un problème de votre révolution. Car, ce n’est pas nous qui avons eu l’idée de la Révolution palestinienne. Nous on a à peine celle de la française. » C’est en ça que c’était très intéressant. Mais, c’était beaucoup trop théorique et dogmatique. Ce qui fait qu’on terrorise les gens … comme ça. Aujourd’hui, on l’est peut-être un peu moins. On peut redire non pas les mêmes choses, mais un peu autrement, puis être plus souple, tout en pensant qu’il y avait des problèmes réels mais qui étaient mal traduits là-dedans.

N. S. : Qu’entendez-vous par « plus souple » ?

J.L.G. : Ben, plus souple c’est faire des choses… Pas dire à l’autre : « T’es con »… Filmer un plan de lui, le mettre avec un autre, lui amener et puis qu’il s’aperçoive qu’il a dit une connerie. Parce qu’on lui a montré. Comme un médecin quand il fait son boulot strictement de médecin. Il dépiste un truc puis on montre, puis on voit. C’est-à-dire voir. On s’aperçoit (mais ça, c’est des questions théoriques) qu’on ne voit plus, qu’on lit… On ne voit pas le Vietnam, on lit « Vietnam ». On n’a pas vu la Palestine, on a lu. C’est ce qui nous a frappé ici. Si on a mis quatre ans à faire ce film, c’est que quand même quand on est revenu ici, il a fallu trois ans pour le traduire… Nous, on ne sait pas l’arabe. On avait le choix entre des copains palestiniens et des traducteurs patentés de l’ONU. On a pris plutôt les copains palestiniens. Mais il fallait, pour traduire, parler de la France aussi. Et on n’est pas du tout d’accord sur la France. Nous, on est revenu avec des questions : mais, qu’est-ce que tu fais ici ? Pourquoi t’es pas là-bas ?… Sans vouloir accuser du tout, mais comprendre, car nous on n’est pas en exil. On est allés filmer des exilés. Toi, tu es exilé en France. Moi, je te ramène des images de ton pays, mais parle-moi du mien. Qu’est ce qui s’est passé pour toi ?… C’est très difficile ces trucs-là. En fait, pratiquement on n’a plus vu aucun Palestinien ici, parce que ça débouchait sur trop de choses : tout sautait, la remise en question de tout. Et les gens, nous y compris, ne sont pas prêts à tout remettre en question du jour au lendemain. Ce qui est tout à fait normal… Mais donc, il y a eu un silence forcé. Ce silence forcé, aujourd’hui où les films ont enfin été traduits, petit à petit, on écoute les plans, et on s’aperçoit que, bon, on savait qu’ils disaient ça, mais qu’on ne les a même pas écoutés. On s’aperçoit qu’on a coupé tout de suite, qu’on a dit : « guerre du peuple, machin + machin = révolution… » Pour dire un peu schématiquement. On a cru faire des additions, puis en fait on a soustrait sans se rendre compte. Puis, c’est le système dans lequel on est qui nous fait faire ces choses-là. Mais, on en fait partie du système. Hitler, il n’était pas tout seul. Il y a quand même eu 80 millions d’allemands qui l’ont élu tout à fait démocratiquement. À un moment donné, il faut bien parler autrement de ces choses-là.

N. S. : Mais ce Système sur lequel vous vous acharnez à votre manière et de votre point de vue de cinéaste, pensez-vous pouvoir le dépasser ?

J.L.G. : Je ne sais pas. Moi, je reste là où je suis. J’ai envie de parler. Je vois que je parle mal. Je vois que pour faire quelque chose avec quelqu’un, à un moment donné, j’ai besoin de parler, et que, même faire, c’est de la communication. Car sinon, on peut rester collés ensemble à s’embrasser. Or, ce n’est pas qui se passe non plus. On a besoin à un certain moment, mais ce n’est pas ça qui se passe non plus.

N. S. : Quel est le référentiel que vous prenez comme point de départ pour critiquer un Système, pour vouloir le transformer ?

J.L.G. : Alors chercher à montrer, moi, là où je suis, comment je fais pour que quelqu’un puisse me dire soit : tu te trompes, soit : ah, tiens, ça ressemble ou c’est différent de là où je suis… Et qu’on ait des choses à se dire. Comment est-ce qu’on montre comment est-ce qu’on fait la cuisine ? Quand Lénine disait que la cuisinière pouvait être un chef d’état, il faut voir aussi ce qu’il y a derrière. C’est que la cuisinière sait expliquer comment on fait un plat. Un chef d’état ne sait pas… Enfin, à part Mao et deux ou trois autres… Lénine. Les chefs d’état ne savent pas expliquer aux autres comment faire de la politique. Et du reste, ces deux-là, ils ont toujours dit que c’est tout le monde qui fait la politique. Il y a de la politique partout et nulle part… Nous alors, tout ce qu’on veut dire sur la Palestine, quatre ans après, c’est dire : « On n’a pas regardé ces plans-là. On ne les a pas écoutés. Et on a fait comme tout le monde. » On a « monté ». On a fait du cinéma classique. Alors aujourd’hui, vu que les évènements ont démonté, montrons ce démontage, et montrons comment on peut enfin écouter ça. Et ça avait été suffisamment bien filmé. Parce qu’on avait quand même, après Mai, un peu réfléchi. On s’était bagarré avec le Service de l’Information du Fatah qui nous disait : « Mais vous êtes des gens impossibles. Vous ne voulez rien voir. Vous voulez parler. Qu’est-ce que ça veut dire ? » C’était trop compliqué pour eux…

Il fallait filmer des achbals qui faisaient de l’entraînement, puis ensuite, filmer autre chose, puis mettre « Vive la Révolution ». Déjà nous, on ne voulait pas faire ça. Mais on ne savait pas quoi faire d’autre… Alors les plans qu’on avait filmés, finalement aujourd’hui, sont comme des espèces de révélateurs. Ce sont des espèces de plaques de radio qui montrent bien la maladie, mais pour peu que l’on fasse le point dessus. Si vous voulez, la plaque est là. Elle a bien été exposée. Ce qu’on ne sait pas en faire, c’est réfléchir dessus, et c’est juste ce qu’on dit. On voit un plan où nous, on était prêts à dire : « Un groupe de fedayins fait son autocritique après avoir passé le Jourdain ». Et parler de l’autocritique : « Les masses appliquent la théorie léniniste de l’autocritique »… que sais-je ? … Des trucs comme ça.

N. S. : Vous me semblez toujours d’accord avec cette théorie que vous énonciez il y déjà plus de dix ans, comme quoi vous avez découvert la vie par et dans le cinéma. Peut-on dire alors que vous avez rencontré, de la même façon, le problème palestinien ?

J.L.G. : Moi j’ai toujours dit ce que je continue de dire. Le monde du cinéma s’est agrandi au monde de la télévision. Et la meilleur preuve c’est que le cinéma et devenu carrément pornographique, mais ouvertement sans que ça gène personne. C’est pour moi une image du monde occidental… Les biologistes étudient toujours des virus et des microbes, c’est-à-dire ce qui pourrit aussi pour étudier la vie. La vie est tout autant dans les microbes que dans les non-microbes. Le cinéma c’est pareil, tout est pourri, et il y a cette espèce de pourriture qui remonte à la surface. De ce point de vue c’est très intéressant. Car vous trouvez dans un petit champ d’activité tous les rapports sociaux et humains qu’il y a sur une plus large échelle ou qui sont plus dilués ailleurs. Là vous les trouvez extrêmement concentrés sur un tout petit périmètre. En France, sur les cent mètres carrés des Champs-Élysées vous trouvez la finance, la technique, les acteurs, les figurants, le salaire, le syndicat… Vous trouvez tout ça immédiatement. C’est comme s’il y avait une espèce d’agrandissement de la socialisation des rapports humains. Le cinéma étant la plaque photographique qui permet de plus les voir d’un seul coup dans le cinéma que dans l’automobile, le textile, les rapports familiaux. Vous avez tout ça dans l’activité cinématographique. Ce n’est pas par hasard en français que ça s’appelle tout simplement Production, Distribution et Exploitation ou Consommation. Mais ils prennent même le mot Exploitation. Je me souviens d’un exploitant à qui je disais : « Mais voyez, vous êtes un exploiteur ! » Alors il me disait : « Ah non ! Pas exploiteur, mais exploitant ». Quelle différence ?! … Moi je suis venu d’une grande famille protestante franco-suisse. J’ai quitté ma famille à vingt ans. Dans ce mouvement anarchiste qui fait que les jeunes quittent leurs familles, et que les jeunes de familles riches ont à la fois l’avantage et le désavantage sur les plus pauvres de pouvoir quitter leurs familles plus vite. Alors à la fois, ils prennent de l’avance, mais leur avance étant dans un milieu qui a du retard, fait qu’ils ne savent pas quoi en faire. Petit à petit, il m’est venu à l’idée de faire du cinéma. Je ne sais pas pourquoi ni comment et je m’en fiche. Donc au bout de dix ans j’ai fait du cinéma. Je peux dire que je n’ai réussi qu’au bout de dix ans. Et encore aujourd’hui, un jeune cinéaste est un type de trente ans, un jeune nageur est un type de quinze ans, un jeune révolutionnaire est peut-être un type de dix ans, mais un jeune cinéaste est un type de trente ans. Et du reste on parle de « vieux films » au bout de trois ans alors que les « vieux livres » il faut deux cents ans. Mais tout ça montre que l’image a fait un raccourci formidable par rapport à tout le reste. Elle a rejoint Gutenberg à toute vitesse.

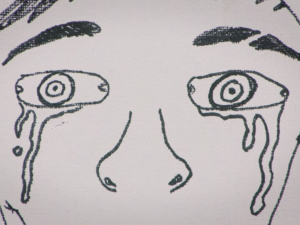

Images : Omar Blondin Diop et Anne Wiazemsky dans La Chinoise (1967) de Jean-Luc Godard ; Tout va bien (1972) de Jean-Luc Godard et Jean-Pierre Gorin ; Ici et ailleurs (1976) de Jean-Luc Godard et Anne-Marie Miéville.