Jeanne Etelain

Zoner la métaphysique. Sur « Zones. Terre, sexe et science-fiction »

L’apparition de Tarkovski dans les ouvrages de Gilles Deleuze lui confère un double statut, auquel peu de cinéastes peuvent prétendre. De même que Pasolini, Tarkovski apparaît d’abord comme un interlocuteur théoricien (pour sa critique du montage comme « unité supérieure » dans Le Temps scellé, 1985). À l’inverse des longs développements qu’il accorde à d’autres cinéastes (Rossellini, Godard, Welles, Resnais), Deleuze ne prélève dans l’œuvre de Tarkovski que quelques éléments allégoriques (les milieux liquides, dont les eaux stagnantes de la Zone de Stalker) qui n’ont quasiment qu’un rôle illustratif pour le concept d’« image-cristal ». Dans Zones. Terre, sexe et science-fiction, Jeanne Ételain revient sur la Zone tarkovskienne, cet espace en ruine où les lois de la physique ont mystérieusement cessé de s’appliquer, et où s’aventurent deux explorateurs guidés par un « stalker ». Plutôt que de vérifier les intuitions de Deleuze, la philosophe les met à l’épreuve, interrogeant le rôle subalterne réservé à l’espace dans la tradition bergsonienne. Cet entretien revient sur les enjeux d’une réhabilitation de l’espace autant qu’il interroge les possibilités de renouvellement d’une métaphysique du cinéma.

Débordements : Ta thèse a fait l’objet d’une publication sous le titre Zones. Terre, sexe et science-fiction, où tu tentes d’approcher le terme « zone » à travers une méthode particulière, sur laquelle il faut peut-être dire deux mots. Le livre fonctionne lui-même par « zones », c’est-à-dire par espaces partiels, sans offrir de définition totalisante et universelle de son concept. Tu montres que le concept pré-existe à l’analyse philosophique et qu’il opère déjà dans différents champs non-philosophiques, qui donnent au livre son sous-titre : la science-fiction, et plus précisément le cas de Stalker d’Andreï Tarkovski, la psychanalyse, et la géographie. C’est assez surprenant, puisque – c’est ce que tu expliques dans ton introduction – dans la tradition philosophique, le concept est un outil d’unification, il semble donc nécessairement totalisant.

Jeanne Etelain : Faire une thèse de philosophie sur un concept n’est pas très original, c’est même en soi une tradition de la philosophie, si l’on pense à toute l’épistémologie historique de Bachelard, Canguilhem, Foucault. Chez Canguilhem, par exemple, c’est le concept de « milieu » qui donne lieu à une enquête à la fois généalogique et comparative, mais dans un champ assez précis, néanmoins : celui de la science médicale. J’ai choisi de m’inspirer de cette tradition de l’épistémologie historique, qui conçoit les concepts non pas comme des essences, des catégories qui renverraient à une chose « en soi » mais comme des produits historiques qui fonctionnent à l’intérieur de systèmes théoriques en relation avec des hypothèses, avec d’autres concepts, avec des problèmes pratiques ou des problèmes théoriques. Dans mon travail, j’ai cherché à montrer que la zone, ce n’est pas tant quelque chose que l’on pourrait définir – avec tous les problèmes que suscite une définition, où il faudrait définir chacun des termes de la définition et on n’en finit pas, on refait tout le dictionnaire – mais plutôt un mot qui venait nommer un problème. Problème qui se pose dans différents champs de l’expérience : en l’occurrence, donc, au cinéma, en géographie, en psychanalyse. Le concept est plutôt ici un opérateur qui permet de faire avancer la pensée dans son questionnement propre et non pas de mettre une étiquette sur quelque chose.

D. : De ce point de vue, la façon dont tu introduis le film de Tarkovski dans la première partie de ton livre, avec les mots du cinéaste, est en même temps une déclaration de méthode. Tu dis : « Tarkovski s’est farouchement déclaré hostile [aux] interprétations métaphoriques qui font de la Zone quelque chose d’autre qu’elle-même : « On m’a souvent demandé ce que signifiait la Zone, ce qu’elle symbolisait, et on m’avançait les suppositions les plus invraisemblables. Je deviens fou de rage et de désespoir quand j’entends ce genre de question. La Zone ne symbolise rien, pas plus d’ailleurs que quoi que ce soit dans mes films. La Zone, c’est la Zone. » Refuser de faire de la Zone une métaphore, la prendre au pied de la lettre, c’est reconnaître au cinéma, et aux arts en général, la capacité de penser par eux-mêmes sans que le discours critique, et a fortiori philosophique, ne soumette les œuvres à un commentaire qui en détiendrait le secret. » En réfutant l’approche interprétative, tu te rapproches d’une tradition, que tu cites, qui inclut Deleuze avec (notamment) Cinéma 1 (1983) et 2 (1985), et Qu’est-ce que la philosophie ? (avec Félix Guattari, 1991), Patrice Maniglier avec La Perspective du diable (2010) et Élie During, avec Faux Raccords (2010), qui essayent moins de penser le cinéma comme objet que d’articuler conceptuellement la façon dont le cinéma pense par ses propres moyens. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de cette méthode-là ?

J.E. : Deleuze disait qu’un problème, c’est une rencontre qui force à penser, qui met en crise nos catégories existantes, et exige un travail de création conceptuelle, sous la forme double d’une sorte d’enquête policière et de récit de science-fiction, c’est-à-dire qui est à la fois empirique et spéculatif. J’ai essayé de traiter la « zone » comme une telle rencontre. Dire cela, c’est en même temps considérer que la pensée est quelque chose d’actif. Si la pensée est provoquée par une rencontre, cela signifie qu’elle n’est pas du tout la prérogative d’une seule discipline, et encore moins celle de la philosophie. Deleuze a pris très au sérieux la capacité d’autres pratiques intellectuelles ou culturelles à penser. Pour moi, la zone est venue d’une rencontre avec un film, qui était le film de Tarkovski, Stalker, qui met en scène cet espace assez énigmatique, et qui a effectivement été l’objet de nombreuses interprétations. Je partage l’insatisfaction de Tarkovski à l’idée de vouloir faire de la Zone quelque chose qui tient lieu d’autre chose. On peut analyser cinématographiquement et narrativement la Zone, lui donner une détermination positive, à partir du moment où on la pense comme quelque chose qui vient répondre à un problème, que ce problème soit narratif et/ou cinématographique.

D. : On pourrait parcourir tout ton livre en faisant le relevé de ces « problèmes ». Dans chaque partie, tu t’affrontes à un modèle de la totalité qui fait problème – disons que c’est le fil souterrain qui relie cinéma, psychanalyse et géographie. La Zone met en crise le modèle classique de la relation Tout/partie. Quelle est selon toi la nature du « Tout » que la Zone de Stalker vient mettre en crise ?

J.E. : Un élément de réponse se trouve dans le premier grand moment de dialogue du film. L’écrivain attend le Stalker et son autre compagnon de voyage devant le bar où ils ont rendez-vous. Il affirme à la dame qui est à ses côtés que la Zone est une supercherie, qu’elle n’existe pas. La Zone a un caractère surnaturel, puisque les lois de la physique ne s’y appliqueraient pas (elle serait notamment capable d’exaucer les vœux de ceux qui s’y rendent). Selon lui, la Zone ne peut pas exister, puisque le monde est régi par ce qu’il appelle des « lois de plomb ». Il a une vision mécaniste, déterministe, nécessitariste du monde, héritée de la révolution scientifique newtonienne. Lorsque la dame l’interpelle sur le triangle des Bermudes, il répond : « Il n’y a que le triangle ABC, qui devient le triangle A’B’C’ », ce qui est en fait une référence aux lois de la mécanique classique, qui impliquent que le monde n’est fait que de figures et de mouvements, que le fonctionnement du tout est explicable par le seul jeu des parties, qui interagissent comme les composantes d’une machine. Il n’y a pas d’autre type de causalité, et encore moins de choses qui échapperaient à la causalité. La Zone, ici, devient le nom de l’exception aux lois universelles de la physique, ce qui échappe à l’organisation mécaniste de l’univers telle que construite par la révolution scientifique moderne, une partie qui échappe au Tout.

D. : Pour aborder l’entrée des personnages dans la Zone, tu t’arrêtes sur un plan en particulier, au tout début de leur expédition, après la fameuse séquence sur la draisine et le passage du sépia vers la couleur. La caméra avance en travelling avant, vers un véhicule abandonné. Son mouvement fait plier les herbes et s’envoler les oiseaux, et les personnages apparaissent dans le surcadrage de la fenêtre du véhicule. J’aimerais revenir sur ce que tu en dis : « Cette scène suscite immédiatement un malaise palpable en nous faisant sentir une présence étrange. Le mouvement avant de la caméra, son angle frontal, les effets sonores et visuels, le regard des personnages et le surcadrage de la fenêtre, concourent à suggérer que le plan incarne un point de vue. Pourtant, il ne peut être celui d’aucun des personnages connus, puisque, à travers la fenêtre du véhicule, le Stalker, le Professeur et l’Écrivain apparaissent l’un après l’autre, et sont les seuls à être parvenus jusqu’à la Zone. […] Il ne peut pas s’agir non plus d’une vue en caméra objective […] car ce plan, en plus d’avoir un mouvement propre, participe pleinement à l’action de la scène : il produit des effets sur l’environnement (l’herbe qui se plie, les oiseaux qui s’envolent) et interagit avec les personnages (les échanges de regard avec l’Écrivain). Il semblerait donc que la caméra adopte le point de vue de la Zone elle-même. » Comment comprendre qu’un espace puisse avoir un point de vue ?

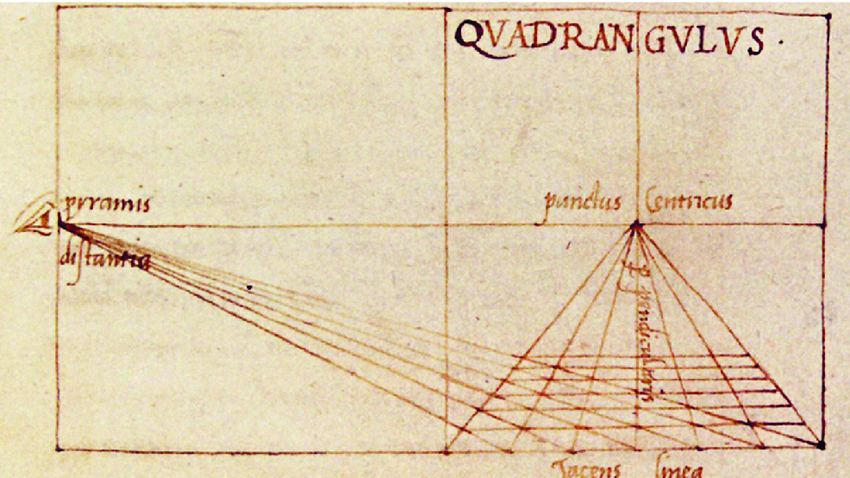

J.E. : La notion de point de vue est vraiment intéressante. Là encore, c’est une notion qui s’élabore en dehors de la philosophie, dans la peinture de la Renaissance. La grande thèse de Panofsky, c’est que l’invention de la perspective en peinture a anticipé et rendu possible la révolution scientifique moderne, notamment parce qu’elle présuppose la géométrisation de l’espace, en fondant la connaissance scientifique sur l’étude du mouvement. L’espace est rendu uniforme et homogène, indifférent, neutre et vide. Or, pour pouvoir mesurer le mouvement, il faut se donner un référentiel qui lui-même échappe au mouvement. Évidemment, là je m’appuie sur le grand récit de la révolution scientifique, telle qu’on le trouve chez Alexandre Koyré par exemple, mais qui a été récemment remis en question par des philosophes et historien·nes des sciences. Retenons quand même que la conception moderne de l’espace est celle d’un espace immobile, homogène et uniforme vis-à-vis duquel on peut mesurer le mouvement et à l’intérieur duquel on peut situer un point de vue, puisqu’un point de vue est un point de l’espace depuis lequel se constitue la représentation.

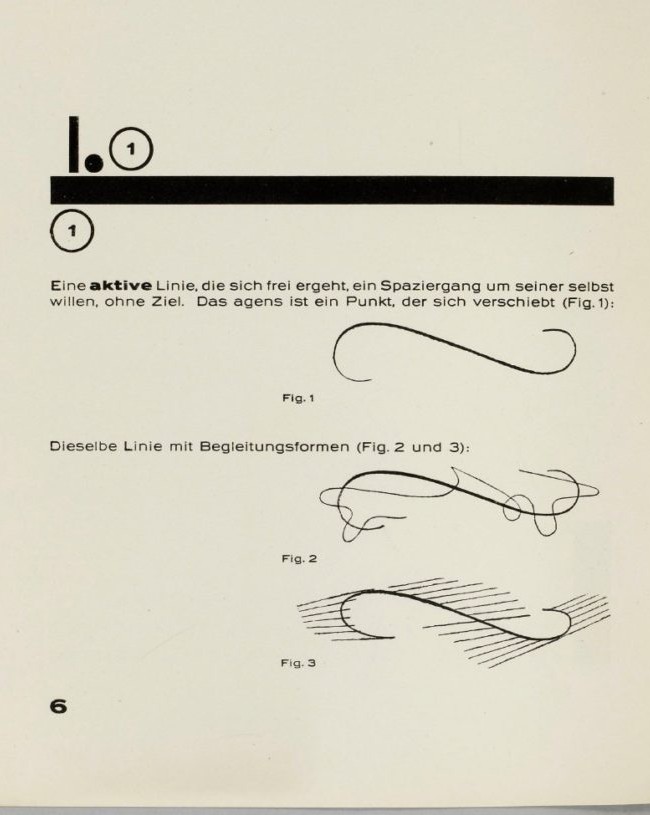

Chez Leibniz, la notion de point de vue sert à l’élaboration du concept de sujet, la monade, de ce qui a une capacité interne de mouvement, c’est-à-dire une capacité d’action, toujours par opposition à l’espace. Donc conférer un point de vue à l’espace comme le fait Tarkovski avec la Zone, c’est défaire tout ce cadrage théorique, épistémologique et même métaphysique pour faire de l’espace lui-même un sujet. Et comme la notion de point de vue est intrinsèquement liée au concept de mouvement, cela se traduit, à l’écran, par le fait que c’est un espace qui est lui-même mouvement – et non plus ce cadre vide dans lequel on peut étudier le mouvement. L’espace devient mobile, dynamique, agentif.

D. : Pour revenir à Stalker, j’aimerais qu’on parle de la façon dont cet espace mouvant se construit cinématographiquement.

J.E. : L’idée d’un espace mobile est une question profondément cinématographique, et ce n’est pas par hasard si la figure de la Zone a connu un tel succès au cinéma. Elle n’y est pas née, parce qu’il y a généalogie de la figure de la Zone en littérature – chez Apollinaire, Céline, Cocteau, notamment –, mais elle a trouvé toute son ampleur et son déploiement, avec la question de la science-fiction, où l’idée d’une quatrième dimension, d’une zone spatio-temporelle, est centrale. Ces problèmes intéressent le cinéma en tant que technique née de la décomposition/recomposition du mouvement.

Le cinéma a beaucoup été interprété comme l’art du temps. Et Tarkovski comme étant un cinéaste majeur du temps à travers la question du plan-séquence. Or je n’étais pas totalement satisfaite à l’idée de faire une lecture de la Zone en termes temporels, comme étant le lieu où le temps lui-même se déploie. J’avais envie de re-spatialiser tout ça, de remettre en cause l’opposition de l’espace et du temps ou, pour le dire autrement, de la juxtaposition et de la succession. Dans Stalker, la question de la juxtaposition, du fragment, de la simultanéité est présente à travers le montage : le langage de Tarkovski ne se caractérise pas seulement par ses plan-séquences et ses mouvements de caméra, mais aussi par des coupes franches et de nombreux faux-raccords. La scène du rêve est exemplaire. La Zone est semée de pièges qui redirigent celles et ceux qui la traversent dans des sortes de boucles qui les ramènent à leur point de départ. Les personnages traversent donc un tunnel sec, suivi par un travelling horizontal qui suggère une linéarité du déplacement. En sortant du tunnel, ils découvrent néanmoins qu’ils sont retournés à leur point de départ, donc qu’ils ont fait une boucle. Ils décident de faire une pause. S’ensuit une scène très énigmatique, une lecture de poésie très découpée et truffée de faux-raccords, de telle sorte qu’il serait impossible de reconstituer l’espace, dans lequel les personnages se trouvent. Cette remarque vaut plus généralement pour la Zone entière : on serait incapables de faire une carte des déplacements des personnages dans la Zone parce que son découpage cinématographique semble incohérent du point de vue d’une espace objectif, cartographiable et géométrisable.

D. : Dans les études universitaires françaises sur le cinéma, la figure de Deleuze a été extrêmement centrale dès les années 1990. En devenant une référence incontournable, la pensée de Deleuze a aussi pris le risque de se transformer en vulgate, et de ne plus être renouvelée. Les efforts d’Elie During, Patrice Maniglier et Dork Zabunyan, entre autres, pour actualiser cette pensée au prisme de la création contemporaine et des transformations technologiques, se sont trouvés prolongés par le colloque de Paris 8, qui envisageait les « usages contemporains » de la pensée de Deleuze. Dans ce contexte, il me semble important de souligner en quoi ton geste est aussi un geste de renouvellement. La philosophie deleuzienne du cinéma s’est construite par rapport à Bergson, qui est l’interlocuteur de Cinéma 1 et Cinéma 2. Je te soumets l’hypothèse que cette pensée a conservé de Bergson une distinction essentielle entre multiplicités quantitatives, associées à l’espace, et multiplicités qualitatives, associées au temps. Et ce dualisme entre espace et temps – si on peut l’appeler comme ça – conduit Bergson à dévaluer la perception cinématographique, parce que c’est un faux mouvement, reconstitué à partir d’instantanés (ou, dans Durée et simultanéité, parce qu’il s’agit d’une juxtaposition et non d’une succession à proprement parler). Or ton geste consiste précisément à requalifier l’espace en montrant que dans l’espace aussi il y a des multiplicités qualitatives.

J.E. : Oui absolument. Disons que je fais une étape supplémentaire par rapport à celle qu’a fait Deleuze. La thèse de Deleuze, c’est que Bergson s’est trompé, qu’il n’a pas vu que le cinéma était lui-même un art du temps, à travers la question de la coexistence virtuelle des images. Mon apport consiste à dire qu’il ne suffit pas de réévaluer le cinéma en le mettant du côté du temps et non plus de l’espace : ce qu’il faut peut-être réévaluer, c’est la question de l’espace lui-même, en montrant en quoi cette distinction espace-temps est elle-même artificielle. Montrer que la notion de l’espace telle que l’entend Bergson, comme juxtaposition, est une conception limitée de l’espace, qui est historiquement datée, que les spatialités sont nombreuses et qu’il y a des types d’espaces, comme la Zone, qui ne tombent pas sous cette catégorie d’étendue géométrique, homogène et uniforme.

Pourquoi est-il important d’enrichir notre compréhension de l’espace, et de ne pas le réduire à sa définition en termes d’étendue géométrique, de juxtaposition ? Évidemment, d’autres traditions philosophiques l’ont fait : la phénoménologie, notamment, a essayé de revaloriser toute une dimension de l’espace vécu, de l’espace perçu, qui ne se réduit pas à l’espace géométrique des sciences. Néanmoins, c’est un espace qui est revalorisé vis-à-vis de la question du sujet humain transcendantal. C’est vis-à-vis d’un sujet que l’espace est doté de qualités, de valeurs, de significations. Or dans la Zone de Stalker, l’espace lui-même est subjectivé. C’est ce qui conduit à lui donner des propriétés qui étaient autrefois réservées au temps, comme dimension du sujet, telles que la contingence, l’indétermination, l’ouverture. Il ne s’agit pas pour autant de « temporaliser l’espace » (dans le sens où Bergson critiquait le fait de « spatialiser le temps »). Il ne s’agit pas de réduire l’espace au temps en lui donnant les mêmes qualités mais plutôt de montrer que le temps lui-même n’est jamais « hors-sol », qu’il n’est jamais séparé de l’espace, de se demander : « dans quel espace le temps se déploie-t-il ? quel espace rend possible le temps ? », et donc : «quelle est la dimension spatiale du temps lui-même ?» Et il me semble que dans Stalker, c’est ça qu’on appelle la Zone. On va dans la Zone pour changer le cours des choses, puisqu’il s’agit d’exaucer un vœu, donc faire advenir quelque chose dans le temps qui est absolument imprévisible, nouveau, introduire un changement radical, ce qui intéressait par-dessus tout Bergson. Zone devient le nom de ce lieu, de cet espace, de cette qualité spatiale qui rend possible le changement.

D. : Dans ton analyse de Stalker il y a un espace qui se fait relativement discret, justement, c’est celui de la Chambre. Cet espace inaccessible, cet espèce de trou dans la Zone, d’espace qui se dérobe constamment et qui est l’objet du désir des personnages, comment est-ce que tu penses pouvoir l’intégrer à cette réflexion ?

J.E. : Rappelons peut-être de quoi il s’agit. La Chambre dans Stalker est cet endroit dans la Zone où il faut se rendre pour exaucer un vœu. Il se trouve que les personnages, à la fin du film, s’arrêtent à son seuil et n’y rentrent pas. Je ne crois même pas que la Chambre soit filmée : ce plan où on les voit avec cette pluie intérieure dans cette maison abandonnée, n’est pas un plan de la Chambre. Est-ce que cette Chambre existe ? La question pourrait être posée. Néanmoins, c’est un élément narratif qui a suscité pas mal de curiosités, d’interrogations. Il y a un très beau texte de Slavoj Žižek qui propose une interprétation de la Chambre comme analogie de la structure du désir, trouvé par un réel non-symbolisable, qui est de ne jamais véritablement savoir ce qu’on veut. C’est d’ailleurs un motif narratif du film, puisque le Stalker raconte l’histoire de son mentor, celui qui lui a transmis son savoir dans la Zone, dont le frère était mort, qui avait souhaité se rendre dans la Chambre pour demander à la Zone de le ressusciter. Il se trouve que ce n’est pas du tout ce qui s’est passé. Il est devenu extrêmement riche, ce qui suggère que la Zone a exaucé son désir le plus secret, le plus intime, son désir de richesse qui était plus profond que son désir conscient et formulé, verbal, de ressusciter son frère. Il s’est suicidé à la suite de cela. Cette histoire est une mise en garde sur le fait que les vœux qui sont exaucés dans la Zone relèvent de la part obscure, inaccessible, du désir.

Comment j’intègre cet espace dans mon analyse… C’est une bonne question puisque j’ai aussi une partie sur la psychanalyse. Ce qui est important, c’est que la « Zone » est le nom d’un espace qui rend possible le changement, quelque chose qui n’est pas déterminable par une causalité mécanique ou par une volonté propre. De même, le type de changement à l’œuvre dans cette Chambre n’est pas un changement déterminable par une volonté : c’est bien parce qu’il en va de la nature même du changement dans ce qu’il a de plus imprévisible, de l’ordre de l’événement, qui fait effraction dans le possible. C’est peut-être au fond parce que la Zone, de la même manière qu’elle n’est pas un espace cartographiable, n’est pas un espace qui répond aux lois de la géométrie euclidienne ou de la physique newtonienne ou des lois de l’histoire. C’est un espace qui n’est jamais entièrement totalisable. Non seulement la Zone est une portion de l’espace dans un espace plus grand, qui est le monde en général – tout n’est pas Zone ou ne pourrait pas l’être –, donc la Zone c’est une différence spatiale, c’est une singularité à l’intérieur de quelque chose. Il y a donc toujours deux espaces : la Zone suppose toujours un autre espace qui n’est pas de la Zone. Mais cela veut dire que la Zone elle-même, en son intérieur, accueille quelque chose qui n’est pas tout à fait elle ou quelque chose qui la rend elle-même fragmentaire, partielle, incomplète, et qui est dans sa nature même.

D. : On voit, dans la façon dont on a discuté, que, même en essayant de raccorder sur des problèmes cinématographiques, on est amené, à travers le cinéma, à parler de quelque chose de beaucoup plus général : en l’occurence, l’espace comme totalité mécanique. J’en viens, pour essayer d’ouvrir sur la théorie du cinéma, à la critique que Rancière adresse à Deleuze. Dans La Fable cinématographique, Rancière montre que la distinction entre image-mouvement et image-temps est de nature transcendantale, et qu’elle n’est pas identifiable aux qualités esthétiques « propres » de certaines images. Par exemple, un film de Robert Bresson revient à la fois dans Cinéma 1 comme exemple de l’image-mouvement et Cinéma 2 comme exemple de l’image-temps. La rupture image-mouvement/image-temps n’est donc pas une rupture historique ni même proprement esthétique. Le système de classification deleuzien est largement indépendant du cinéma, aussi bien en tant qu’objet historique qu’en tant qu’art : « le cinéma n’est pas le nom d’un art. C’est le nom du monde. » En ayant cette critique en tête, est-ce que l’image-espace que tu proposes n’est pas en définitive un point de vue complémentaire sur les mêmes images (Stalker est cité dans Cinéma 2 au titre de l’image-temps, mais pourrait sans doute l’être dans Cinéma 1 au titre des « espaces quelconques » de l’image-affection) ? Et est-ce que l’image-espace n’est pas une nouvelle distinction transcendantale, qui parle du monde à travers le cinéma ?

J.E. : C’est super ! Je suis assez d’accord sur la critique de Rancière. C’est vrai que j’offre une autre lecture philosophique d’images dont il est question plutôt pour parler de l’image-temps, ou plus précisément de l’image-cristal, chez Deleuze. Ça ferait un troisième point de vue sur ces images. Concernant le cinéma comme « nom du monde »… Ce qui est sûr, c’est qu’il y a une dimension d’enquête métaphysique sur les grands concepts : l’espace, le temps, qui pour moi sont rouverts par les enjeux contemporains, notamment la question de la crise écologique et de ce qu’on appelle communément l’Anthropocène, qui met en crise un certain nombre de nos catégories philosophiques et métaphysiques fondamentales : Qu’est-ce que l’humanité ? Qu’est-ce que l’histoire ? Qu’est-ce qu’agir ? Dans quel espace vivons-nous ? Ce travail sur la Zone (et sur les zones au pluriel, par-delà le film de Tarkovski) cherche à contribuer à cette enquête métaphysique, tout en essayant de ne pas faire de la métaphysique comme on en faisait avant, « dans le ciel des concepts » comme disait Deleuze. Faire une métaphysique qui soit au plus proche des savoirs scientifiques, empiriques, d’où le dialogue avec la géographie, au plus proche des pratiques artistiques et narratives et des imaginaires, d’où un intérêt pour le cinéma. Une métaphysique qui soit non pas hors-sol mais elle-même sur terre, dans les pratiques, dans les discours, dans les représentations, une métaphysique mineure. Et je pense que Deleuze n’aurait pas pu réussir à le faire sans le cinéma, c’est ça qui est fascinant. Rancière a donc raison dans sa critique et, en même temps, ça dit quelque chose de la méthode qui est nécessaire pour faire cela, c’est-à-dire qu’on ne peut pas philosopher abstraitement et que la philosophie se trouve dans le monde réel, elle est déjà à l’œuvre, elle est déjà dans les pratiques, il faut simplement engager un dialogue avec ces pratiques-là pour faire venir à la surface cette métaphysique qui y est déjà, et dont on a besoin je crois.