Jérôme Pacouret

Lunettes teintées

Jérôme Pacouret a publié une somme essentielle en sociologie du cinéma Qu’est-ce qu’un auteur de cinéma ? Art, pouvoirs et division du travail (CNRS Editions, 2025) dont les conclusions semblaient prolonger les réflexions que Débordements a menées ces dernières années. L’apport substantiel de cet ouvrage vise à disqualifier l’originalité de la politique des auteurs par rapport à la division du travail au cinéma et à plutôt mettre l’accent sur une révolution plus tardive, à la fin des années 1960, où l’auteur de cinéma se voit contesté par des approches plus collectives. Jean-Luc Godard, personnage incontournable de ces deux paradigmes, avec la Nouvelle Vague, d’une part, puis avec le Groupe Dziga Vertov, a justement été l’objet du biopic Nouvelle Vague de Richard Linklater. Le jour de la sortie, Mediapart a publié un entretien avec Jérôme Pacouret et, moi, une critique du film une semaine après. Tous deux intéressés par Nouvelle Vague et son accueil critique, nous nous sommes alors prêtés à un dialogue pour prolonger les réflexions que nous avions menées dans nos textes respectifs mais aussi confronter nos regards, celui de sociologue et celui de critique, jusqu’à parfois les confondre.

Débordements : Je voulais commencer en parlant de la métaphore des lunettes. Selon mes lunettes de critique, Nouvelle vague a déjoué un certain nombre des écueils qui l’attendaient. De ton côté, tu as publié un entretien dans Médiapart où tu fais valoir une analyse sociologique du film. Jérôme Pacouret : Ce film, je l’ai vu avec plusieurs lunettes parce que j’ai beau être sociologue, je suis aussi quelqu’un qui aime bien regarder des films, penser avec des films, parler du cinéma, et donc je l’ai vu aussi sous un angle formel. Sur ce plan, je ne revendique aucune compétence particulière. Mon point de vue est plutôt intéressant en tant que sociologue, même si je veux bien aussi parler de forme plus librement. Je dois aussi préciser que je ne suis pas un sociologue ou socio-historien spécialiste de la Nouvelle vague. L’objet de mon dernier livre, Qu’est-ce qu’un auteur de cinéma ? Art, pouvoir et division du travail (CNRS Éditions, 2025), c’est la construction de l’auteur de cinéma, l’attribution à l’auteur d’un travail collectif, et les rapports de domination, de production, de valorisation des films que cela implique. Et ce livre décentre l’étude de l’auteur de cette période, dont on date à tort l’émergence du statut d’auteur et de la conception de l’auteur qu’on retrouve justement dans Nouvelle Vague. Je ne suis pas là non plus pour vérifier la véracité historique de sa représentation du tournage d’À bout de souffle, que je n’ai pas étudié. Enfin, la question de la Nouvelle vague est très polémique – une polémique qui a été ravivée par le dernier livre de Geneviève Sellier. Je précise donc que si je conteste l’idée que la Nouvelle vague a inventé l’auteur de cinéma tel qu’on le pense aujourd’hui, je ne nie pas pour autant ses inventions, son renouvellement des formes et des thèmes. Voilà pour les précautions introductives !

D. : Nouvelle vague est selon moi à l’opposé de Mank de David Fincher, un film sur l’écriture du scénario de Citizen Kane où on met en avant le co-scénariste Herman Mankiewicz pour contester l’auctorialité d’Orson Welles. Nouvelle vague, en revanche, montre un collectif tout en ne cessant de ramener l’originalité de la démarche d’À bout de souffle à son instigateur, Jean-Luc Godard.

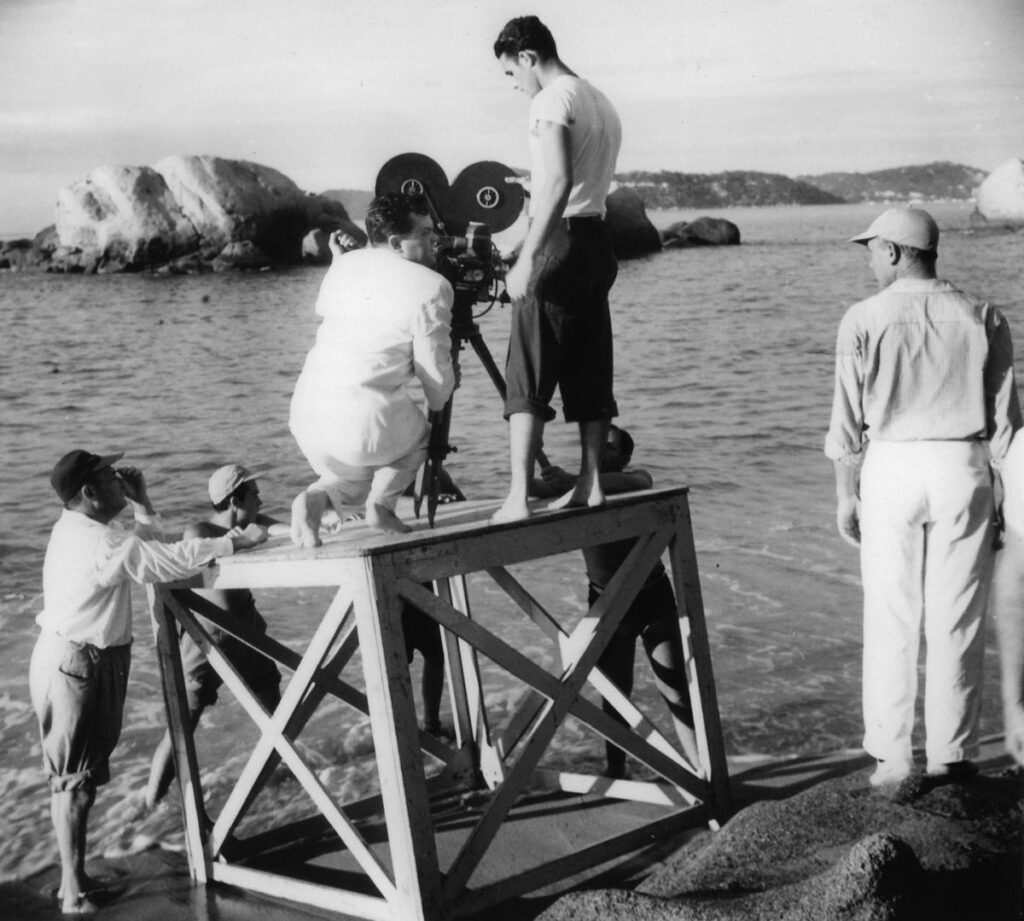

J.P. : J’y vois à la fois la représentation d’un certain collectif et celle du réalisateur montré comme auteur au centre de ce collectif. On y trouve un certain soin à montrer des professionnel·le·s qui ne sont pas ceux qu’on voit habituellement : la scripte, une agente, etc. Dans la manière dont le film se met en scène lui-même, avec au générique de fin la photo de toute l’équipe de tournage, on peut même voir une forme de valorisation d’un travail collectif. Cela étant, dans sa représentation du tournage d’À bout de souffle, le film s’accorde parfaitement avec le point de vue dominant sur l’auteur, notamment parce que ce réalisateur commande tout le temps, impose sa vision à ses collaborateurs en permanence, et se bat verbalement ou même physiquement pour imposer cette vision du film. J’emploie à dessein le mot vision parce que c’est un mot qui est beaucoup employé par des réalisateurs de divers types – jusqu’au cinéma grand public – pour valoriser leur métier : l’auteur c’est celui qui impose sa vision aux autres.

Je dirais donc que Linklater adopte ce que je décris dans mon livre comme une posture collectiviste ou généreuse d’auteur, c’est-à-dire la manière qu’ont certains auteurs de se valoriser publiquement comme faisant un art collectif, et en valorisant leurs collaborateurs et leurs collaboratrices. Ce discours n’est pas rare. Cette posture est assez contradictoire et participe d’un certain déni des rapports de pouvoir entre les professionnels du cinéma. Parce que dire qu’on fait un art collectif tout en étant le principal porte-parole du film, en ne laissant pas la parole aux autres membres de ce collectif, cela contribue à reproduire et à dénier des inégalités. Le dossier de presse du film de Linklater l’illustre très bien puisqu’on y retrouve la photo de toute l’équipe, mais par contre c’est essentiellement le réalisateur et la production qui parlent. C’est vrai qu’il y a une tension entre l’auteur et le collectif dans Nouvelle Vague, mais pour moi elle participe clairement de l’idéalisation habituelle du réalisateur comme auteur.

D. : Jean-Luc Godard est apparu au début des années 60, avec cette idée de piller les œuvres littéraires d’autrui et de faire du collage au sein de ses films, comme quelqu’un qui mettait en crise dès ses premiers films la figure de l’auteur. À la fois, il y a ces trouvailles novatrices dont on essaie de faire la genèse et, en même temps, il y a une disparition de tout l’aspect théorique et intellectuel qui préside à la réalisation d’À bout de souffle et, par la suite, à Une femme mariée, par exemple, qui sont des films un peu patchwork, des films de collage qui s’apparentent plutôt aux avant-gardes que tu décris dans ton livre.J.P. : Je peux moins parler du premier Godard ou du deuxième Godard, celui d’À bout de souffle et des tout-débuts de la Nouvelle Vague, que du Godard qui m’a le plus intéressé à la fois politiquement, esthétiquement et sociologiquement : celui qui, à partir des années 1968 en gros, a été critique du statut d’auteur et des rapports de production qui l’accompagnent, mais aussi de la propriété des œuvres. Ce Godard a beaucoup valorisé non seulement la fabrication collective des films, mais aussi le fait de créer à partir d’œuvres existantes. Dans les années 1980, il s’était présenté comme une sorte de médiateur entre différentes œuvres, quelqu’un qui met en relation non seulement les différents collaborateurs et collaboratrices du film mais aussi des œuvres qui dialoguent dans la sienne. Pour revenir au film de Linklater, on y trouve une sorte de collage d’extraits de l’histoire officielle de la Nouvelle Vague. Il montre un Godard qui prend à droite à gauche, et ça je trouve c’est une des rares représentations qui s’écarte un peu de la figure traditionnelle de l’auteur comme celui qui commande, qui s’impose, qui s’affronte aux autres, etc. Pour le reste, Nouvelle Vague ne représente pas un auteur qui est très spécifiquement godardien dans ses relations avec ses collaborateurs et collaboratrices.

D. : J’ai l’impression que Linklater avait l’intention de faire un film comme Super 8 de JJ Abrams sur la création juvénile et le plaisir de la première création. Cette dynamique d’une jeunesse au travail qui construit une inévitable téléologie parce que Linklater considère À bout de souffle comme un monument. Ces jeunes gens sont en train de marquer l’histoire. Ça indique une contradiction entre la dimension spielbergienne ou abramienne et la dimension historiographique. J.P. : C’est ce que Linklater a travaillé dans plusieurs films, ces bandes de jeunes qui font leur jeunesse ensemble avec un regard qui montre la beauté de cette jeunesse. Et en même temps un travail sur le temps et la nostalgie pour une jeunesse perdue. Sous cet angle-là, du regard sur un temps perdu qu’on idéalise a posteriori, je trouve le film assez intéressant par son caractère téléologique. Mais j’ai ressenti une contradiction entre l’intention de Linklater, telle qu’il l’a lui-même explicitée dans son dossier de presse, et le film. Linklater explique qu’il ne voulait pas nous montrer les géants de la Nouvelle vague tels qu’on les pense aujourd’hui, mais des jeunes gens qui font leurs films sans savoir si ça va marcher. Son film a néanmoins un certain comique de la téléologie lorsqu’il affiche des grands noms du cinéma sur des acteurs qui ressemblent à ces grands noms du cinéma. Et c’est difficile en tant que spectateur de ne pas projeter sur ces personnages ces grands noms dont on est familier, qui sont des porteurs de tout leur capital symbolique. Là où le film est à mon avis plus téléologique encore, c’est dans sa façon de présenter ces jeunes gens comme des critiques hyper reconnus de leur temps. Je crois même qu’au début du film Godard est présenté comme un critique de génie dès 1959. De mon point de vue, c’est largement de la reconstruction. Si on connaît aujourd’hui la « politique des auteurs » des Cahiers, c’est en grande partie grâce à la Nouvelle vague elle-même et sa consécration.

D. : Dans l’entretien avec Mediapart, tu fais une comparaison avec La Nuit Américaine de François Truffaut et les critiques qu’a adressées Jean-Luc Godard à ce film, dans une correspondance houleuse. Nouvelle vague s’intéresse beaucoup à la relation entre Jean-Luc Godard et François Truffaut. Une des critiques principales, en tout cas de celles qu’on a retenues, de la part de Jean-Luc Godard à François Truffaut, c’est son rapport aux actrices et aux femmes. Dans ma critique, j’ai parlé du fait que la mise en scène de la séquence dans la chambre avec Belmondo, il jouait en partie avec les attendus qu’on fixait au corps des femmes au moment de la Nouvelle vague, de l’émergence du corps de Bardot et de de la nudité. Comment conçois-tu ce rapport aux femmes dans Nouvelle vague ?

J.P. : Dans ce film, les inventions formelles de Jean-Luc Godard se construisent en partie contre les professionnelles et les métiers féminisés. Comment sont représentées les professionnelles dans ce film ? D’abord, on les voit, ce qui n’est pas le cas dans tous les films sur le cinéma, où elles peuvent être davantage invisibilisées. Et elles sont montrées à certains postes qui étaient les plus féminisés dans un monde professionnel très masculin et très sexiste. Mais au-delà de l’illustration de la division genrée du travail de l’époque, le film représente les professionnelles quasi exclusivement sous l’angle de leur résistance à la volonté artistique du réalisateur. Elles incarnent une forme de conservatisme esthétique, des règles préétablies, dont le cinéaste doit se défaire pour agir en tant que créateur libre. Je pense que c’est en cela qu’il y a un certain sexisme dans le film, dans le fait de montrer l’auteur-homme en lutte contre des femmes réduites à des freins à sa créativité. Je le dis d’autant plus que ces rapports genrés ne sont pas du tout problématisé, ou montrés avec un regard critique. Et là, je ferai un parallèle avec Le Mépris de Godard, où la domination masculine est parfois présentée comme telle et comme une forme de violence, notamment lors de la scène où un producteur se sert d’une femme comme d’une table pour écrire un chèque. Pour revenir au Linklater, ce ne serait pas si choquant si ce n’était pas si systématique. Tous les métiers exercés par des femmes sont vraiment présentés comme des obstacles : l’actrice, les monteuses, la scripte, la maquilleuse, même l’agente de Belmondo.

Il y a une symétrie intéressante entre Belmondo et son agente et Seberg et son mari. Du côté de Seberg, c’est l’homme-agent qui l’encourage à sortir des sentiers battus, à continuer à tourner À bout de souffle. Et du côté de Belmondo, c’est l’inverse : l’acteur va s’affranchir des conseils de son agente pour faire ce film créatif. Enfin, le film donne le dernier mot à l’auteur et à l’homme. Une professionnelle finit par déclarer quelque chose comme « Ah mais quand même quel génie ! ». Et quand les personnages féminins ne le disent pas elles-mêmes, le film le dit à leur place. Donc le film va au-delà de la restitution fidèle des rapports de domination masculine. Il y a une forme de sexisme dans ce film qui n’est pas assez questionnée.

D. : Les femmes comme vecteur de l’aliénation constituent aussi un thème commun des œuvres de Godard dans les années 60, que ce soit dans Une femme mariée, Une femme est une femme ou Deux ou trois choses que je sais d’elle. Jean Seberg est l’un des personnages les plus tragiques de l’histoire car les récits faits d’elle ne restituent jamais son individualité. Je lisais Chien blanc de Romain Gary, un roman misogyne en plus d’être fallacieux historiquement. Nouvelle vague présente le tournage comme un vecteur d’émancipation pour Jean Seberg vis-à-vis de François Moreuil. On en sort avec l’impression que si elle a soutenu les Black Panthers, c’est grâce à Jean-Luc Godard. Je dirais que Seberg a un rôle très « godardien 60s » et porte avec elle l’entièreté des prérequis hollywoodiens. Elle a besoin du soutien de sa maquilleuse, etc.

J.P. : On peut quand même reconnaître au film le fait de ne pas trop céder au voyeurisme.

D. : D’ailleurs, il y a une opposition avec la une des Cahiers sur Bonjour tristesse, avec Jean Seberg à demi nue dans un lit, ce qui incarne cette forme de fétichisation récurrente dans les Cahiers de l’époque. Je me souviens d’un texte de Bartélémy Amengual, « Marilyn chérie », sur Bus Stop, ou du numéro de fin d’année 1953 avec un calendrier de l’avent avec des photographies d’actrices à demies nues…J.P. : Il y a une autre chose intéressante dans la représentation de Seberg, c’est le fait de montrer le rôle de son époux-agent. Je suis en train de lire des autobiographies de stars du muet qui montrent bien à quel point elles étaient très souvent exploitées par leurs maris. Avant l’institutionnalisation du métier d’agent, c’était souvent des maris qui jouaient le rôle d’agent ou des agents qui jouaient le rôle de mari, qui servaient d’intermédiaires entre actrices et producteurs et qui tiraient profit de l’exploitation des actrices. Par ailleurs, ce que montre Nouvelle Vague de la posture de Seberg sur le tournage d’À bout de souffle, c’est typique des représentations stéréotypées de la diva, de la star hollywoodienne. Le film la montre certes se défaire un peu de son rôle de diva pour se fondre dans un groupe de jeunes gens contents de faire le film ensemble. Mais cela passe largement par un rapport de séduction avec Belmondo, comme s’il fallait que sa « libération » s’opère par l’intermédiaire de la sexualité hétérosexuelle. Dans les contradictions du film, il y a l’idée de restituer le tournage d’un film de façon presque réaliste, authentique, alors qu’il filme beaucoup le mythe. Ce film synthétise des représentations idéalisées de la création d’un film et du cinéma.

D. : Quand Orson Welles fait La Dame de Shanghaï, il rompt avec les studios en demandant à Rita Hayworth de se couper les cheveux et de se teindre en blonde. On connaît aussi l’extrait de Jean-Luc Godard à la télévision où il explique comment il a convaincu Brigitte Bardot de réduire sa choucroute en marchant sur les mains. Nouvelle vague suit un peu cette dynamique en présentant comment le cinéaste-auteur rompt avec les attendus industriels portés au corps des actrices en modifiant son image.

J.P. : Le capital symbolique de l’auteur de film se fonde sur ce que j’analyse – avec mon vocabulaire de sociologue – comme l’appropriation symbolique ou d’exploitation symbolique du travail des acteurs et des actrices. Cette appropriation peut prendre plusieurs formes et on en voit au moins quatre dans le film. D’abord la découverte : l’auteur ou le producteur va trouver un beau ou une belle inconnue particulièrement photogénique, découvrir une future star, savoir reconnaitre quelqu’un qui a un physique ou un don exceptionnel. La deuxième et la plus évidente, c’est l’appropriation par le commandement, la direction d’acteur : Godard qui impose sa vision du jeu. La troisième est la plus bressonnienne – on voit d’ailleurs Bresson dans le film –, c’est le rejet de toute professionnalité et de tout savoir-faire d’acteur. Godard est en train d’essayer de casser les habitudes de travail de Seberg en particulier, mais aussi des autres acteurs. Pour faire un bon film, il faut casser l’acteur qui joue. Il faut enregistrer le modèle, pour reprendre le vocabulaire de Bresson. Enfin, un quatrième mode d’appropriation symbolique que représente Nouvelle Vague, c’est la réappropriation de la star : on voit un Godard qui s’approprie une actrice hollywoodienne en la montrant sous un autre jour.

D. : Dans ce cadre, comment interprètes-tu la volonté de Linklater de ne caster que des « inconnus » ? J’ai appris qu’il avait refusé de faire tourner Victor Belmondo dans le rôle de son grand-père.

J.P. : C’est un petit peu difficile à interpréter. Je crois que lui-même l’a justifié comme une manière de faire voir les vrais Godard, Truffaut et Belmondo de l’époque, au nom d’un certain souci d’authenticité.

D. : Sur cette question de l’authenticité et de la ressemblance, je trouve que ce qui joue, c’est plutôt justement le jeu d’acteur. C’est plus l’imitation de Godard que la ressemblance du comédien avec lui.

J.P. : C’est peut-être là où l’effet de réel ou de ressemblance a un fondement téléologique. Le film est de nouveau en train d’incarner le mythe parce que la voix de Godard c’est l’imitation de l’imitation. Peut-être parce que j’ai plus entendu le Godard post-1980 parler, mais c’est la voix du mythe Godard. Et je dirais que c’est la même chose pour Belmondo. Je le dis un peu en blaguant, mais celui qu’on voit c’est déjà Bébel, et pas le Belmondo d’À bout de souffle.Mais j’ai l’impression qu’on a tourné un peu autour de la question d’un certain académisme du film dont j’aimerais bien qu’on parle ensemble. Tu as relevé cette tension, en la trouvant plutôt plaisante, et c’est une lecture qui m’intéresse beaucoup. Dans le dossier de presse, le pitch du film c’est « J’ai refait À bout de souffle à la manière d’À bout de souffle ». Alors que pas du tout ! Je trouve que c’est une vraie contradiction, pour être gentil. Parce que tout, dans son mode de production et dans sa forme, s’éloigne du film à petit budget. C’est presque comique par moments. Le film montre des gens qui parlent de faire une révolution esthétique, mais d’une façon très sage.

D. : Ce type de projet est impossible à mener si on essaie de faire comme ou mieux que le film original, parce que le film est d’ores et déjà énorme. D’autre part, Godard a toujours eu mauvaise presse. C’est quand même le seul géant du cinéma dont plusieurs personnes de la culture se sont répandues sur lui, le jour de sa mort (Roselyne Bachelot, Gérard Darmon…). Il y a, dans Nouvelle vague, une fausse humilité qui est bienvenue. Régulièrement, les gens qui s’attaquent à Godard se croient plus intelligents que lui. Le film de Michel Hazanavicius en est l’exemple-même. En plus d’être faux historiquement, le film salit Jean-Luc Godard ou Jean-Pierre Gorin. Hazanavicius prend le parti de prendre de haut Jean-Luc Godard, de mépriser son cinéma tout en le singeant. Et dans ce cas-là, situation d’échec, Le Redoutable, qui prétend faire une critique féministe de Godard, fait infiniment pire en figurant des images qui ne sont pas présentes dans le cinéma de Jean-Luc Godard, notamment par son rapport à la nudité de sa comédienne, Stacy Martin. Je trouve que dans Nouvelle Vague, hormis le format 1.33 noir et blanc, oui, le film n’est à aucun moment un pastiche d’À bout de souffle, et il échouerait à le faire puisque l’intérêt de voir À bout de souffle, c’est de voir la première fois que ces expérimentations ont été faites. Les meilleurs Godardiens font des films qui n’ont rien à voir avec Godard, comme Radu Jude par exemple.

J.P. : Alors pour être honnête, j’y ai vu des éléments de pastiche, mais le film n’est pas que ça, je suis d’accord. Et je trouve que formellement, là où le film est peut-être le plus intéressant, c’est quand il est dans la reproduction méthodique et très léchée, en contradiction avec l’esprit d’À bout de souffle, mais d’une façon qui nous renvoie à nos propres souvenirs d’À bout de souffle.

Par ailleurs, je pense que tu as vraiment raison : il faut comparer Le Redoutable et ce film-là. Godard, c’est aussi une construction collective, et il y a des entreprises de réappropriation et de dénonciation de Godard qui sont intéressantes à analyser en tant que telles. Je n’ai pas vu Le Redoutable et je peux dire pourquoi je l’ai snobé : j’ai un véritable intérêt intellectuel et sociologique pour le Godard des années 68 et postérieures, celui qui a remis en cause la propriété des films, qui a continué à défendre des inventions formelles variées, qui a défendu un certain collectivisme… Voir sa caricature en militant Mao de mauvais film français, ça ne m’intéressait pas. Et Hazanavicius, c’est quand même quelqu’un qui à ce moment-là était le président de l’ARP (la Société civile des auteurs-réalisateurs-producteurs), qui est le groupe d’intérêt des réalisateurs français à succès, pour aller vite. Je ne vais pas refaire tout l’historique des batailles autour de la propriété des films, mais ce sont eux qui incarnent les gens contre qui Godard s’est beaucoup battu, « les professionnels de la profession » comme il disait. Donc voir les professionnels de la profession ricaner sur le Godard Mao, ça ne m’intéressait pas beaucoup. Linklater aussi a parlé de restituer un Godard qui serait le bon Godard par opposition à l’autre Godard, le Godard d’après, qu’il aime nettement moins. J’enlève ici ma casquette de sociologue mais une part de mon énervement devant Nouvelle vague ou d’autres reconstructions a posteriori de Godard vient de là, de la caricature du Godard post-1968. On simplifie ses critiques de l’auteur et on le peint en cynique.

D. : Il y a quelque chose qui est complètement absent de Nouvelle vague, c’est justement la problématique politique de qui était Godard politiquement ou théoriquement au moment où il fait À bout de souffle. On ne peut pas reprocher au film des choses qu’il n’ambitionne pas de raconter. Mais À bout de souffle est un film qui est très mal reçu par les milieux communistes, Aragon hormis. Sadoul écrit que « Michel Poicard est de ceux qui écriraient « Mort aux Juifs » sur les murs du métro. » Il y a une vraie controverse politique qui finit par s’estomper au moment du Mépris, où Louis Aragon écrit un texte dithyrambique. On est à un moment aussi où Godard et les Cahiers sont plus ou moins de l’autre bord du champ politique, au mieux gaullistes, sinon pires. On connaît l’amitié de Claude Chabrol avec Jean-Marie Le Pen et le passé maurassien de François Truffaut – ces choses-là sont étayées par les historiens de la Nouvelle vague. Mais il y a aussi Jacques Rivette, qui était plutôt communiste et qui a justement beaucoup œuvré à la politisation de Jean-Luc Godard. Ça, David Faroult le décrit très bien. En ce sens, À bout de souffle est un film complexe, en rejet d’Hollywood et, en même temps, un film nihiliste. Ce n’est pas un film politique à proprement parler, eu égard aux films suivants de Godard. Plus généralement, on ne sait pas vraiment d’où vient Jean-Luc Godard dans le film ou quel critique il a été. Je pense que dans ton regret de l’opposition que Linklater fait entre le Godard qu’il préfère et le Godard qu’il aime moins, il y a effectivement ce côté académique de la représentation de Jean-Luc Godard comme innovateur, qui dans un sens influe sur la mise en scène parce que l’académisme reflète une sorte de vision traditionnelle de la Nouvelle vague, des fétiches de la France des années 60. Enfin, je trouve que le film parvient à s’extraire de la vision strictement américaine des Français mais il ne s’extrait pas forcément de la vision que les Français ont eux-mêmes de cette période.

J.P. : C’est un impensé. Je ne veux pas remettre en cause le parti pris de circonscrire le film à la fabrication d’À bout de souffle, puisque c’est ce qui fait qu’en tant que spectateur, je me suis moins ennuyé que devant un biopic traditionnel. Il y a un avantage à ce que le film soit ramassé dans le temps. Mais on ne sait pas grand-chose de leur travail critique. Par cet évitement-là et le choix de se focaliser sur le tournage, la politique au sens partisan du terme est effacée.

D. : À propos de l’académisme, le film est déterminé par une sur-documentation. C’est un film écrit qui parle d’un film qui n’est pas écrit. Pour revenir sur la question de l’auteur du cinéma, la non-écriture godardienne est une requalification de la figure de l’auteur du cinéma, notamment autour de l’intentionnalité. Le film, contrairement à beaucoup de mises en scène de l’auteur de cinéma, disqualifie en partie la question de l’homme-orchestre et restitue assez bien la part de l’improvisation chez Godard, comme annulation de l’intentionnalité. J.P. : Je ne suis pas entièrement d’accord avec toi. Le côté homme-orchestre est une des manières de valoriser le réalisateur comme auteur qui dépasse de loin la Nouvelle vague, qui est antérieure à celle-ci, et qu’on retrouve dans bien d’autres types de cinéma après elle. Cette représentation du réalisateur qui s’occupe de tout, qui est là du début à la fin de la fabrication de l’œuvre, qui va s’occuper du jeu, de la caméra, du montage, on la retrouve bien dans ce film, qui la synthétise en quelque sorte. Je trouve que les collaborateurs·trices de Godard sont bien souvent là pour le montrer en train de faire des choses différentes, de commander à des gens différents qui s’occupent de l’image, qui s’occupent du jeu, etc. J’ai du mal à voir l’improvisation dans le film.

D. : Il parle quand même de l’improvisation sur le tournage d’À bout de souffle.

J.P. : Certes, à la fin il montre que les répliques finales ont été trouvées sur le tournage. Le film répète aussi ce qu’on entend souvent et qu’on répète dans les écoles de cinéma : ce n’est pas le scénario qui fait le film et il faut faire le film sur le tournage. Cette croyance était déjà très forte avant la Nouvelle vague.

Mais la manière dont il montre Godard au travail, et le tournage des scènes, se résume souvent à « On va faire la scène comme ça, hop, moteur, action, on y va, hop, c’est dans la boîte ». On voit très peu d’hésitation, les scènes sont toujours déjà en place, on voit le tournage de la scène mais pas tout le travail qu’il implique. Si un tournage est aussi long, c’est parce qu’on tourne très peu de scènes par jour, et qu’il y a un énorme travail de préparation de chaque scène. Et je pense que c’est là aussi que se fait le travail de réflexion du réalisateur et de ses collaborateurs, et ça on ne le voit pas trop.

D. : Mais là, en l’occurrence, c’est un tournage en 21 jours avec une équipe légère.

J.P. : Oui, mais dans ces 21 jours, je pense qu’il y a quand même des moments où Godard et les autres ont dû se poser quelque part et se dire : « Bon alors, où est-ce qu’on met les choses ? Est-ce que ça marche plutôt comme ça ou comme ça ? » Là il semble que c’est comme si on avait déjà trouvé la solution technique du chariot de Coutard avant d’avoir rencontré le problème. En tout cas, le film parle beaucoup d’improvisation, son réalisateur parle d’improvisation, mais je trouve qu’il n’en montre pas tant que ça.

D. : Qu’as-tu pensé de la scène de la bagarre entre Beauregard et Godard ?

J.P. : Un des intérêts de mon livre est de décentrer l’histoire de l’auteur et de sa construction des seuls réalisateurs. Il montre que l’auteur de cinéma a été construit à travers des luttes qui ont opposé plusieurs prétendants au statut d’auteur : les réalisateurs, mais aussi les scénaristes et les producteurs. Nouvelle Vague montre une lutte entre un réalisateur et un producteur pour contrôler le film. De ce point de vue, il fait écho à une certaine réalité des rapports de production cinématographiques. Ces batailles entre réalisateurs et producteurs étaient fréquentes, même s’ils n’en venaient pas toujours aux mains évidemment. Et en montrant un réalisateur et un producteur en train de se battre, Nouvelle Vague fait écho à une autre dimension de la construction de l’auteur que j’analyse dans mon livre : la virilisation des prétendants au statut d’auteur, qui se sont célébrés en tant qu’hommes virils imposant leur volonté aux autres professionnels.

Le film montre constamment le point de vue du réalisateur. C’est le réalisateur qui impose son œuvre d’art et sa vision de ce que doit être l’art face à un producteur prudent qui cherche essentiellement à faire de l’argent, en se faisant ainsi le garant d’une forme d’académisme. Le réalisateur doit se battre contre cette vision pour faire œuvre. Encore une fois, cette représentation du producteur n’est pas propre à la Nouvelle vague. Des réalisateurs de la première moitié du siècle dévalorisaient les producteurs comme des commerçants. Cette dévalorisation du métier de producteur n’empêchait pas la valorisation de l’appropriation du statut et des tâches de producteur par les réalisateurs. Dans la scène de la bagarre, Nouvelle Vague rend comique cette bataille entre producteur et réalisateur, en parodiant aussi bien le producteur que Godard, avec une certaine bienveillance.

Comme je l’explique dans mon livre, l’antisémitisme a aussi été un ressort important de la dévalorisation du métier de producteur. Les producteurs ont été dévalorisés comme des capitalistes qui cherchaient à imposer leur loi capitaliste au cinéma, au détriment de sa nature artistique. Cette représentation-là s’est greffée sur un antisémitisme qui présentait les producteurs comme ceux qui contrôlent Hollywood et le cinéma français, et imposent leur mercantilisme aux auteurs véritables. Heureusement le film ne cède pas du tout à ces clichés antisémites. Il s’amuse plutôt de la relation entre producteur et réalisateur, telle qu’on la représente et l’idéalise souvent au profit du réalisateur.

D. : Je ne sais pas si c’est vraiment quelque chose qui est arrivé sur le tournage d’À bout de souffle. Mais pour One+One, le conflit avec les producteurs anglais qui voulaient faire Sympathy for the devil a fini par un échange de coups de poing lors d’une projection à Londres lors de l’été 68. Godard, c’était quelqu’un qui se bagarrait.

J.P. : Le rapport de Godard aux producteurs dans les périodes suivantes est hyper intéressant. Effectivement, il a fait tout un tas de coups bas à des producteurs. Il se mettait aussi un peu en scène dans sa manière de prendre l’argent là où il pouvait et d’en faire autre chose que ce que voulaient les producteurs. Mais c’est aussi quelqu’un qui, parallèlement, avait un discours sur le rôle du producteur qui a contredit ce qui est montré dans Nouvelle Vague justement. Au moment de 1968, il critique beaucoup le statut d’auteur au nom d’un certain collectivisme, d’un cinéma révolutionnaire, etc. Dans les années 1980 et suivantes, il continue de critiquer l’auteur et la propriété des films, parfois au nom d’un idéal collectiviste, mais il valorise aussi beaucoup le métier de producteur. Il reproche d’ailleurs à la « politique des auteurs » des Cahiers sa tendance à injustement passer sous silence les contributions des producteurs, qui auraient pourtant fait « tourner la machine » de l’Hollywood classique. Godard s’est défait de la vision idéaliste dominante qui veut que l’art se construit contre l’argent, et l’œuvre de l’auteur contre les velléités des producteurs. Ce discours, on le trouve partout, jusque dans la critique et la promotion du cinéma le plus grand public, qui théâtralisent les oppositions entre tel ou tel réalisateur et les chefs de Warner Bros ou de Disney. Godard a défendu l’idée que l’art c’est aussi de l’argent, et que la production fait partie de la création. Je cite toujours ce film mais dans Grandeur et décadence d’un petit commerce de cinéma, on voit le travail de production et l’exploitation. Généralement, ça fait partie au mieux du hors-champ, sinon de l’impensé.