Last Flag Flying, Richard Linklater

Les plis du drapeau

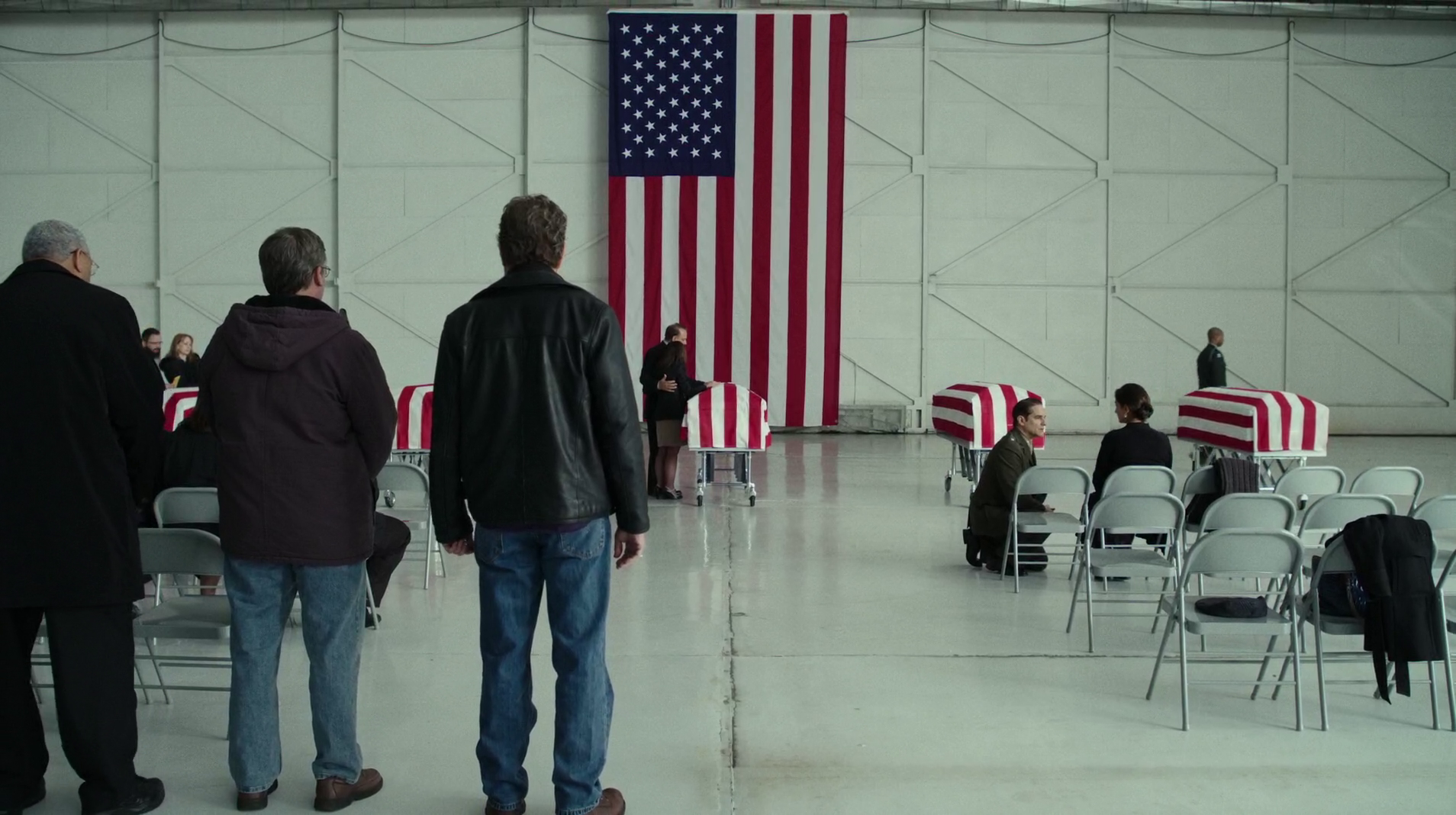

Romain Lefebvre : On peut entrer dans Last flag flying à partir d’un moment particulier. Celui-ci intervient lorsque Larry, le personnage joué par Steve Carrell, fait face à un choix. Arrivé dans une base militaire où se trouve le cadavre de son fils tué en Irak (l’action se situe en 2003), un colonel l’informe que le corps a été horriblement mutilé. Il lui conseille alors de se recueillir près du cercueil sans ouvrir celui-ci. Seulement Larry est à ce moment entouré par les deux camarades avec qui il a fait la guerre du Vietnam et qu’il vient de retrouver. A sa gauche, Richard lui recommande de suivre l’avis du colonel afin de conserver une image agréable de son fils, c’est-à-dire en fait une image pouvant coller avec un idéal ou un mythe héroïque. A sa droite, Sal fait entendre un point de vue différent, en disant qu’il voudrait, s’il était à sa place, voir le corps. Ce moment assez simple voire simpliste, du moins en terme de mise en scène – un personnage de chaque coté, et un discours par côté (on pourrait tout à fait songer à un dessin animé dans lequel un ange et un démon apparaîtraient sur les épaules d’un personnage) – cristallise une bonne partie du film. Larry, qui est au centre, est un personnage relativement discret et mesuré. La douleur qu’il éprouve se manifeste avec réserve, ou le jette dans sorte d’incertitude. D’où peut-être la recherche d’un appui extérieur. Mais Richard et Sal, malgré un passé commun, sont deux individus opposés. Cela est clair dès le début : devenu pasteur, le premier apparaît dans une église en train de stimuler la croyance des fidèles ; le second apparaît derrière le comptoir de son bar, en train de dénoncer les mensonges déversés par la télévision. Et c’est en accord avec son aversion pour les mensonges officiels qu’il pousse Larry à regarder le corps de son fils.

Raphaël Nieuwjaer : J’ai également pensé à cette configuration cartoonesque en découvrant la scène. Si le film a un intérêt, cependant, et s’il échappe en quelque sorte au programme que suggère sa bande-annonce, c’est évidemment parce que les positions respectives des personnages vont, de friction en friction, se modifier. A ce moment, Sal a le prestige de l’audace. C’est une grande gueule qui refuse de se contenter de la version officielle, préférant au décorum de l’armée la brutalité du réel. Pour autant, il est aussi celui qui fait preuve du moins de sensibilité, d’attention, de prudence. « Si j’étais à ta place », dit-il, mais précisément il n’y est pas ; sa posture est purement hypothétique. Jamais il n’aura à affronter la plaie béante qu’est devenu le visage du fils de Larry. Si l’hommage national sert à recouvrir une réalité à la fois triviale et absurde, celle d’une mort qui n’a d’un point de vue militaire rien d’héroïque, il n’en reste pas moins que les rituels ont une nécessité. Le film n’épouse d’ailleurs pas tout à fait ce mouvement de désacralisation amené par Sal, même s’il n’est pas dupe non plus des grands récits consolateurs, qu’ils soient ceux de la religion ou de l’État. Linklater se situe plutôt entre deux : à partir de l’observation douloureuse ou stupéfaite d’un réel sans gloire, profondément insensé, il va amener ses personnages à bricoler du symbolique. Sur le premier point, c’est même une des très belles choses du film : la façon dont on suit à la télévision, sans haine ni réjouissance, la traque de Saddam Hussein, homme puissant désormais condamné à se cacher dans un trou, puis l’exécution de ses fils. Le dictateur était aussi un père, et ne serait-ce que pour cela, Larry éprouve de l’empathie pour lui.

R.L. : Sans jamais inverser ou égaliser les positions, le film parvient à recréer entre les personnages une communauté qui n’est pas seulement de circonstance ou en souvenir du bon vieux temps – la recréation de cette communauté ou de ce « groupe » pourrait même constituer son enjeu principal. Je pointerais deux éléments. D’une part, le personnage de Sal porte ici un thème récurrent chez Linklater : celui de la manipulation. Mais la dénonciation de mensonges de masse (et souvent des médias qui en sont les relais) s’associe chez lui à une réflexion plus générale sur la relation des individus à la réalité, ainsi qu’à un souci des interactions qui empêche d’en rester à une opposition binaire entre un mauvais mensonge et une bonne vérité. L’opposition entre Sal et Richard fait écho à des oppositions que l’on rencontrait notamment entre des personnages de Suburbia ou entre Jesse et Céline dans Before sunrise (lorqu’un clochard récite un poème), mais il s’agit en fait à chaque fois moins de trancher entre le vrai et le faux que de déterminer une position qui permette de se raccorder à l’existence. La croyance et le cynisme tendent ainsi se répartir entre les personnages, mais sans simplicité et fixité : les cyniques sont plus idéalistes qu’on le pense, et les croyants moins naïfs.

Mais j’en viens au deuxième point, à savoir, pour reprendre ton expression, que le « bricolage symbolique » s’opère justement entre l’individuel et le collectif. Larry peut en effet, en tant que père, s’identifier à Saddam Hussein. Mais le film n’en revient pas à un simple discours humanitaire, du type « toutes les larmes se valent » ou « le sang a partout la même couleur ». La dimension la plus intéressante – et assez explicite – tient au fait que si les rituels comptent, ils sont aussi adaptables. On peut en modifier le cadre et la valeur. C’est tout le mouvement autour de l’enterrement du fils (et la façon dont il faut comprendre le fait que Larry accepte finalement ce qu’il refuse au départ : que son fils soit mis sous terre avec son uniforme). Le film n’envoie pas l’armée et le cérémonial par la fenêtre, seulement les militaires montrent davantage de fidélité à l’armée comme « corps » (les Marines), aux soldats comme individus, qu’à la patrie. C’est la subtilité – qui peut aussi passer pour de l’ambiguïté – du discours de Linklater, ou la question de son « patriotisme » lui-même bricolé. La question symbolique est de toute façon centrale ici, et la mention dans le titre du drapeau – symbole par excellence – est éloquente. On peut d’ailleurs se souvenir qu’un film précédent, Bad news bear, se terminait par un plan sur le drapeau américain flottant au-dessus d’un terrain de base-ball, mais seulement après avoir construit une équipe hétéroclite de bras cassés, de marginaux et de losers. Le plan qui participerait d’une entreprise d’édification chez un autre cinéaste n’a de sens que par un mouvement de substitution d’une valeur ou d’une communauté à une autre.

R.N. : Concernant Saddam Hussein, il ne s’agit bien sûr pas de se réjouir d’une vision humanitaire ou humaniste qui serait alors assez candide, mais de noter que, dans un contexte de guerre et de deuil, où l’élan national et la blessure personnelle rendraient compréhensibles le ressentiment, un tel affect ne se manifeste pas, au contraire. C’est une délicatesse d’écriture qui fait de Linklater un cinéaste profondément aimable car, au final, ces deux scènes n’étaient pas nécessaires. Ainsi il sort néanmoins l’autre de sa caricature, et peut-être surtout de son statut de pur et simple ennemi – quand on sait à quel point Hussein a pu incarner avantageusement pour les administrations Bush père et fils le Grand Méchant, ce n’est pas négligeable. Mais cela peut se rapporter plus généralement à la manière dont la guerre est abordée. Ce qui nous en parvient, que ce soit à travers les récits des soldats ou la télévision, n’a rien d’héroïque. Sans adopter un ton pacifiste, critique ou ironique, en se tenant au contraire près de l’expérience des militaires, Linklater en révèle la dimension foncièrement ordinaire, triviale, voire médiocre. On peut songer au bouton purulent infligé par une puce des sables au jeune soldat qui va accompagner les trois hommes – voilà un détail réaliste qui dégonfle par avance toute l’enflure métaphysique que le cinéma américain a pu associer à l’épreuve de la guerre, en particulier depuis le Vietnam. C’était déjà le cas dans Boyhood, où un vétéran faisait le récit de ses deux tours en Irak en racontant non des faits d’armes, mais comment une confiance mutuelle s’était établie entre sa compagnie et les habitants – qui n’étaient pas dupes quant aux raisons de l’invasion.

Le revers en serait qu’en adoptant cette position, il s’opère comme une coupure entre ce qui relève de la responsabilité de la hiérarchie – la poursuite de la guerre, avec ses inévitables atrocités – et ce qui relève de la responsabilité du simple soldat – que tous ses frères d’arme rentrent à la maison. Coupure qui en tant que telle, et c’est sans doute une limite du film, n’est jamais questionnée. En même temps, c’est aussi cette disjonction qui permet de réinvestir les emblèmes et rituels nationaux, du drapeau à l’uniforme. Et ce réinvestissement est non seulement bricolé, mais aussi souvent « profane ». Après l’enterrement, alors que tout le monde est réuni chez Larry, Sal n’hésite pas à jouer du prestige de son uniforme pour tenter de draguer une jeune femme.

R.L. : On peut lier la rupture entre responsabilité institutionnelle et responsabilité individuelle que tu pointes au parallèle établi entre le Vietnam et l’Irak, la guerre des pères et la guerre des fils. En soulignant les rapports entre l’expérience actuelle du personnage du jeune soldat, Washington, et celle de Larry, Sal et Richard, le film suggère que la guerre serait vouée à se répéter indéfiniment, comme une réalité dépassant tout choix individuel. Et pourtant Richard, lorsque la question est abordée, dit qu’un jour « on essaiera peut-être quelque chose de différent ». Il s’agit peut-être là d’un bon sentiment vide, d’un cas de naïveté ou d’une manifestation de la croyance dont on parlait auparavant, mais il me semble que cela renvoie directement au pari que fait Linklater de situer la base du changement à un niveau sub-institutionnel. C’est d’ailleurs pourquoi son cinéma n’est pas « politique » au sens où il s’attaquerait à de grands sujets pour délivrer de grands discours : c’est avant tout un cinéma de groupe et d’individus, plus que de figures isolées ou de grandes incarnations abstraites. Pour le dire autrement, le pari de Linklater est que le changement survient dans l’interstice qui sépare individus et institutions, qu’il va plutôt des groupes d’individus à l’institution que le contraire. Comme tu le dis, il revient ici aux personnages eux-mêmes, hors de tout patronage militaire, de trouver un usage des symboles qui leur convienne.

Si l’on accepte de voir les choses de cette manière, le fait d’avoir pris pour personnages principaux des hommes proches de la soixantaine s’oppose finalement à l’idée d’une répétition fatale et témoigne même d’un certain optimisme. Un tel choix pouvait surprendre de la part d’un cinéaste considéré comme attaché à l’adolescence (comme en témoignaient récemment Everybody wants some !! et Boyhood). Last flag flying fait en réalité partie, avec Suburbia ou Tape, mais aussi Before sunset, des films mettant en scène des retrouvailles entre personnages perdus de vue depuis plusieurs années. A priori, l’adolescence et les retrouvailles sont deux motifs inversés : l’adolescence est une période où toutes les possibilités sont ouvertes, les retrouvailles sont l’occasion de constater ce que chacun est devenu sous le poids des années. Mais cette inversion ne subsiste pas dans Last flag flying, où l’on voit que les vieux soldats sont aussi d’éternels ados. Soit le moment où Sal propose à Larry une colocation, et celui où les trois camarades découvrent le téléphone portable qui leur permettra de s’appeler n’importe quand (même si c’est aussi une sécurité pour personnes âgées, en cas de malaise…). Sur fond de deuil, la formation d’un groupe d’amis va donc de paire avec le bricolage symbolique : les vieux ados se révèlent en tant que tels, à leur mesure, capables d’essayer quelque chose de différent.

R.N. : Il y a, au début, un moment que j’aime beaucoup. Le lendemain de leurs retrouvailles, après une nuit copieusement arrosée et un petit-déjeuner constitué de pizza froide et de bière tiède, Larry et Sal sont en voiture. Larry dit : « Tu sais ce qui m’épate le plus chez toi ? Que tu aies filé les clés de ton bar au type endormi sur la table de billard et que tu aies accepté de m’accompagner sans même me demander où on allait ». Sal avoue alors qu’il n’imaginait pas partir aussi foutrement loin. Cette disponibilité des personnages est fréquente chez Linklater – il suffit de songer aux longues promenades de Jesse et Céline dans la trilogie des Before. Mais on pourrait dire que c’est aussi une disponibilité, ou une ouverture, de la fiction elle-même. Celle-ci fleurit toujours dans les interstices, comme une herbe poussant entre les bornes de la vie sociale. Dès son premier long-métrage, It’s impossible to learn how to plow by reading a book, les personnages se situent dans un entre-deux – entre deux trains, entre la fin du lycée et le début de la fac, etc. C’est une situation évidemment propice au déploiement de questionnements existentiels. De telles interrogations ne se posent cependant pas de manière abstraite ; elles sont consubstantielles d’une certaine expérience du temps dont chaque film se fait le vecteur. Plutôt que de s’écouler de manière fluide, le temps va en quelque sorte se mettre à tourbillonner autour de l’évènement qu’est la rencontre – qu’elle soit amoureuse, amicale, etc. Le moment s’approfondit alors en direction du passé et du futur. C’est cet approfondissement-là, cette expérience partagée d’un temps qui excède soudain le simple présent, qui va engager les personnages. D’où, comme tu le dis, à la fois ce retour à l’adolescence (Sal et Larry finissent d’ailleurs par dormir dans la chambre du fils) et cette gravité, qui est aussi la marque d’une fidélité renouvelée entre les trois hommes, dont la fin du film est empreinte. Linklater n’est pas un cinéaste de l’errance – ses personnages ont toujours, sinon, un but, du moins une butée, une contrainte. A l’intérieur de ce qui ne saurait être en apparence qu’une parenthèse s’épanouit en fait un moment qui dépasse toute quantification. Peut-être est-ce pour cela qu’à rebours de la mythologie américaine de la voiture, Linklater a un tel goût pour le train. Train et cinéma ont cette puissance hypnagogique propre à faire sortir le temps de ces gonds. C’est, je crois, ce rythme très spécifique qui rend ses films si émouvants – entre l’efficacité narrative hollywoodienne et le contre-modèle de l’errance, il a inventé une voie dont on ne mesure sans doute pas assez la délicatesse.

R.L.: On tient peut-être là une définition de ce qu’est l’inverse d’un cinéaste réactionnaire : un cinéaste engagé dans le temps, qui ne se contente jamais de revenir en arrière.

Scénario : Richard Linklater et Darryl Ponicsan, d'après le roman de Darryl Ponicsan / Photographie : Shane F. Kelly / Montage : Sandra Adair / Musique : Graham Reynolds

Durée : 124 minutes

Sortie : 17 janvier 2018