Laure Portier

Le souffle au corps – À propos de Soy Libre

La découverte de Soy Libre à Lussas avait laissé l’impression vive et rare d’un geste à la fois nerveux et réfléchi, capable de réduire le cinéma à l’os tout en affirmant une structure à même de « régler » le regard du spectateur sur le personnage. En tournant sa caméra vers son frère Arnaud, Laure Portier livre un film intime, mais qui a supposé la mise en récit de près de quinze années de vie. Nous avons ainsi voulu l’interroger sur l’écriture du projet, sur la manière dont une sœur et un frère s’associent pour devenir filmeuse et filmé. Mais également sur le partage de la mise en scène, puisqu’Arnaud apparaît particulièrement actif et prend en charge une partie des images en se filmant lui-même lorsqu’il est à l’étranger. Comment ça travaille fraternellement entre la vie et le cinéma, en somme. Mais aussi entre Soy Libre et le film précédent, Dans l’oeil du chien (2018), dans lequel Laure Portier filmait sa grand-mère, et où Arnaud faisait sa première apparition.

Débordements : Le film se construit à partir d’une relation qui lui préexiste, et on a l’impression que son déroulé était forcément difficile à prévoir, qu’il a dû s’écrire en suivant l’évolution d’Arnaud. En même temps il ne s’est sans doute pas fait du jour au lendemain : on voit notamment au générique qu’il a reçu une aide avant réalisation, ce qui suppose d’avoir déposé un dossier. Donc comment s’est développée l’idée ?

Laure Portier : Avant d’avoir la maturité, de savoir comment on réalise un film, il y avait le désir de faire du cinéma… En 2005 je suis à l’Insas, et j’emprunte une caméra à l’école pour mes premières vacances, celles de la Toussaint. Je suis partie dans ma ville natale où j’ai retrouvé mon frère qui à ce moment-là devait passer devant le juge des enfants. Je voulais déjà qu’un jour on fasse du cinéma ensemble mais sans savoir exactement quel rôle chacun allait jouer. Puis en 2012, j’ai affirmé ce que je voulais faire : j’ai évidemment fini l’école et quand je vais le trouver à la sortie de prison je lui dis « on va le faire ce film ensemble ».

Entre temps je l’avais emmené sur des plateaux de tournages étudiants, mais ça ne l’intéressait pas. Il y a d’une part une question de milieu, et le fait que le rapport au faire, au labeur, qui personnellement me structure ne lui apporte rien à lui. Mais en 2012 il y a une sorte d’urgence, du fait qu’il sorte de prison et qu’il ne s’engage dans rien qui ne soit valable à mes yeux. J’ai donc en même temps demandé qu’il s’engage auprès de moi et moi auprès de lui. Mais j’ai besoin de gagner en légitimité, et je me mets à écrire, je dépose des dossiers en commissions : la première en Belgique, puis très vite au CNC en aide à l’écriture. Ensuite je trouve une production, ce qui mène à l’avance sur recette. J’avance au fur et à mesure, chaque année je suis soit en train d’écrire soit en train de tourner. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, c’est un film très écrit. L’avance sur recette demande un scénario, avec la question de savoir si le film sera faisable ou pas, et je pense que la version papier et la version montée sont assez proches. À la fin du film il y a ce dessin avec la scène de repas : je lui ai demandé de le faire en 2014.

D : La plupart des images du film sont datées d’avant 2016 ?

LP : Oui, ce qui arrive après 2016 ce sont ses images à lui. Enfin on continue de tourner après, mais des choses non montées.

D : Les dessins interviennent à plusieurs reprises. Il y avait dès l’écriture l’idée qu’ils serviraient à structurer le récit ou c’est venu plus tardivement ?

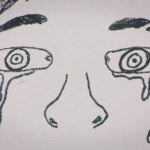

LP : C’était déjà sûr. Il y a un désir de grande sœur de mettre en avant le savoir-faire de mon petit frère, mais il y a aussi la manière de dessiner et le contenu brutal qui expriment son intériorité, sa manière de poser un œil sur sa propre vie. Quelque part il a trouvé dans le dessin ce que j’ai trouvé dans le cinéma.

D : Quand Arnaud parle de Sarkozy au début, on se situe à quel moment ?

LP : En 2005, c’est quand Sarkozy est ministre de l’Intérieur et parle de kärcher.

D : Est-ce qu’il était toujours clair que les images étaient destinées à un film quand vous filmiez ? À quel point vous en avez discuté ?

LP : C’était très clair. Le film était un projet commun, c’est un travail. Je lui disais ce qui m’intéressait, il regardait beaucoup les rushes aussi. Je lui ai même fait lire le dossier, mais là je me suis rendue compte que j’avais fait une bêtise. Il y a avait quelque chose de violent avec les mots, comme si un chirurgien donnait le mode d’emploi avant d’ouvrir un ventre… Il ne l’a pas bien pris du tout. C’était une erreur de novice. Sinon je pense que c’est assez clair quand on voit le film qu’il avait son mot à dire. Il y a aussi quelque chose de propre à sa génération : il m’a fallu X années d’études de cinéma pour réussir à comprendre quelques principes du montage et les fondamentaux, lui a 8 ans de moins que moi et j’ai l’impression qu’il mesure intuitivement comment on associe une image à un autre.

D : Sa réaction à la lecture du dossier est intéressante et renvoie à une question de base du documentaire. C’est un membre de votre famille, mais à partir du moment où vous faites un film il devient un personnage, vous l’offrez au regard des autres avec le risque d’en faire un « cas » aux yeux de certains spectateur. Est-ce que vous aviez dès le départ le souci de bien régler le rapport au personnage, peut-être de maintenir la spontanéité de votre relation tout en prenant garde à le préserver, lui ménager un espace à lui ?

LP : Je n’articule pas tout à fait les choses de cette manière. Mais le point de départ c’est une volonté de venger mon frère. Avec ma construction sociale, mes études, je n’avais pas de problème à prendre la parole, à utiliser une caméra, alors que c’était un gros problème pour lui d’entrer dans un théâtre, même un cinéma. Quand je filme mon frère il y a un acte de vengeance, un « j’ai quelque chose à vous dire » qui vient faire autorité sur le spectateur.

Mais j’ai toujours protégé mon frère : la seule personne qui puisse le malmener c’est moi, pas le spectateur, qui aura toujours tort. Quand je filme des gens que j’aime, il est évident que je les protégerai plus que je me protège. Dans ce film-ci ou le précédent il a fallu construire mon personnage au montage, et il y a des moments où ce n’est pas agréable, ou je me dis que je ne veux pas de cette place-là. Pourtant je l’accepte parce que ça nourrit le film et ça protège l’autre.

D : La scène où on voit Arnaud boxer tandis que sa voix intervient en off en prévoyant à l’avance les commentaires de spectateurs à propos de sa violence permet d’annuler le risque qu’on prenne facilement le personnage de haut. Comment est venu ce moment ? Est-ce qu’il y avait d’emblée l’idée que le personnage pourrait parfois prendre les commandes ?

LP : Cette séquence-là n’était pas écrite, mais par contre le fait qu’il s’interroge sur le regard du spectateur, qu’il n’avait pas confiance en ce regard, était écrit. C’est quelque chose qui s’est souvent joué : « toi tu me filmes et j’ai confiance en toi, mais qui est l’autre qui va être dans la salle de cinéma, puisque moi je n’y vais pas ? » C’est quelque chose qu’il a beaucoup interrogé sous différentes formes. À ce moment-là il était plutôt dans l’agressivité parce que je l’agace en questionnant la violence, ce qui est récurrent dans le regard que je pose sur lui et qui le met dans l’inconfort. Je pense qu’il répercute sur le spectateur ce qu’il trouve vicieux chez moi.

D : Une force du film tient à la relation filmeuse-filmé. Votre relation familiale apporte une proximité mais aussi un côté brut et irrévérencieux. Vous parliez de votre propre place et de votre personnage, et il y a des moments où vous ne ménagez pas Arnaud : je pense à la scène où il n’arrive pas à démarrer un scooter. Il y a de l’amour mais on n’est pas face à la position qui consisterait à créer un petit cocon pour le personnage. Et vous-mêmes êtes parfois remise à votre place, par exemple quand Arnaud remarque que vous n’avez pas l’habitude de courir. Vous aviez le désir de marquer les différences entre vous aussi ?

LP : J’avais vocation à jouer la grande sœur, et à travers le film à créer un cadre ou un mouvement pour Arnaud. Mon but c’était quand même qu’il devienne un homme bien… Mais c’est là où il me remet à ma place, comme un ado le ferait dans une relation plus parentale, en disant « attends, tu sais quoi, je vais pas répondre à ce que tu attends de moi ». Si je devais écrire son histoire, le film serait beaucoup moins intéressant : je voulais qu’il aille à l’école, je voulais qu’il ait une vie plus calme et lui me fait comprendre que c’est des valeurs quasi-bourgeoises et sécurisantes, qu’il est déjà quelqu’un, dans ce qu’il est et dans ce qu’il fait, et nos discours se confrontent. Au travers de ces années de tournage, le film rétablit un rapport de force. Je fais autorité quand je commence le film mais on regagne une relation plus horizontale à la fin.

D : L’autorité est double : en tant que grande sœur et en tant que metteuse en scène, et la tension passe par la contestation de votre mise en scène, comme lorsqu’il se plaint que vous le fassiez marcher sur un tronc. Mais on peut aussi se demander s’il n’y a pas de son côté une volonté de truquer un peu en cherchant à donner une image plus glorieuse. S’il s’énerve lorsque vous filmez la scène avec le scooter, c’est peut-être aussi qu’il est démuni. Est-ce qu’il s’agissait en partie d’essayer de briser une image qu’il cherche à projeter pour toucher quelque chose de plus vrai ?

LP : Je crois que j’emploie le mot « sincère » dans le film. Le « vrai » je m’en fous un peu surtout quand il s’agit de cinéma, mais une forme de sincérité par contre… Le film est le lieu de notre rencontre, un lieu commun et un moteur pour nous dépasser, dépasser notre réflexion sur le monde, sur notre condition. Et c’est ça qui est incroyable avec Arnaud : parce que j’écris j’ai l’impression d’avoir un temps d’avance, mais quand j’arrive et que je me trouve confrontée à lui j’ai l’impression d’avoir cinq ans de retard. Il était profondément vivant, n’arrêtait pas de bouger, et c’est là où je crois qu’il se sert du film, artistiquement parlant mais aussi comme vecteur pour se donner de la force.

D’où l’utilisation de ses images. Je parlais du dernier dessin du film : en 2014 je ne lui demande pas de faire ce dessin pour me faire plaisir mais parce que j’ai besoin de savoir vers quoi il nous emmène. Je lui demande de cette manière, et j’aurais jamais imaginé ça. D’ailleurs en 2014 à ce moment-là c’est vraiment une tête-à-claque qui enchaîne les conneries, or là je me retrouve avec une scène familiale, une forme de sérénité… Je ne sais pas s’il l’a véritablement atteinte, mais il a quand même tout fait pour s’en approcher.

D : Ce dernier dessin il date de 2014, mais c’est donc avant son voyage au Pérou et la rencontre avec sa copine ?

LP : Oui, il part au Pérou en 2017. Enfin il y a un aller-retour, une première fois en 2014, il ne reste pas très longtemps et puis il repart en 2018.

D : Ah oui, donc il y a un côté prophétique. Les séquences avec la grand-mère datent de quand, elles ?

LP : 2014.

D : D’accord. Le dessin reflète justement l’envie qu’il confie à sa grand-mère, d’avoir une copine et des enfants ! Vous disiez que votre relation devient plus horizontale avec le temps, mais on observe aussi qu’Arnaud peut être ambivalent concernant le fait de participer au film : d’un côté il rechigne à la mise en scène, discute, ne veut plus être filmé, et d’un autre côté il réfléchit lui-même à la mise en scène, à ce qu’il veut voir filmé ou non. Et quand il voyage il s’approprie la caméra avec une forme d’application et d’assiduité. Est-ce que c’est renforcé par le montage, ou est-ce que les rushes que vous avez récupérés témoignaient en effet de cette application ? Comment vous avez perçu cette ambivalence ?

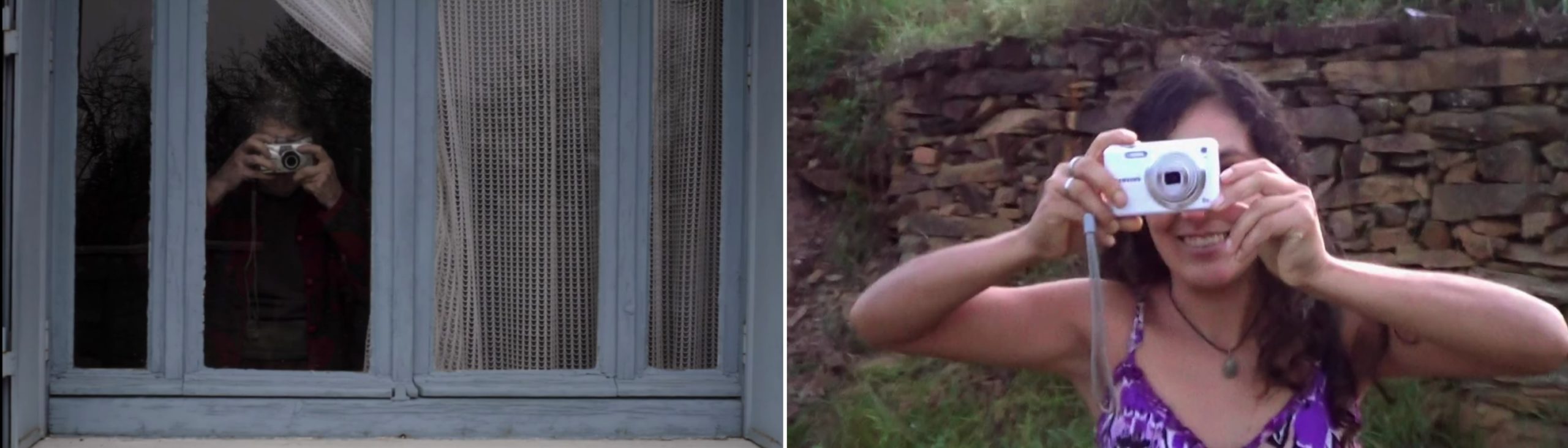

LP : J’avais aussi des rushes d’Arnaud qui s’était filmé beaucoup plus jeune, et il avait déjà ce rapport au découpage. Comme il dessine aussi en bande-dessinée, les champ-contrechamps, plans de situation, gros plans macro…tout ça fait partie de son imaginaire visuel, qui n’est pas du tout le mien. Ce qui est sûr c’est qu’il y a matière à monter parce qu’il rejoue plusieurs fois… Il met en place, il rejoue, il regarde. Il y a les moments où je sens très clairement qu’il me parle à moi, où il fait des plans qui me sont destinés, enfin c’est ce que j’ai ressenti dans les rushes. Je suis toujours hallucinée de me dire que les seuls plans larges du film c’est lui qui les as produits. J’ai eu l’impression qu’il m’a frustrée dans ma grammaire. J’ai écrit visuellement le film d’une certaine manière, mais inversement quand il prend la caméra je suis sûre qu’il tourne en se disant « c’est comme ça que ma sœur voudrait que je filme ».

Les premières images de lui que je découvre c’est après qu’il a été à la rue. Il me dépose ses cartes SD, je les charge sur mon ordinateur et il les reprend pour continuer. J’avais 2h30 de rushes mais c’était un vrai tourné-monté, c’est-à-dire que j’avais un film au sein du film. Il a vraiment vécu un film avec ce passage dans la rue, avec un climax, des retournements de situation. Peut-être que représenter un peu sa vie lui a donné du courage pour s’élever vers autre chose. Enfin j’en suis sûre, je crois que le film ne raconte que ça d’ailleurs : être capable de se réinventer…

D : Même si c’est un personnage qui n’arrête pas de vouloir s’enfuir, s’échapper, on a l’impression que la caméra lui donne un interlocuteur virtuel, une présence qui contrecarre une solitude malgré tout pesante. Il dit bien à la grand-mère : « les gens ils savent pas ce que c’est de manger tout seul » …

LP : En fiction le spectateur peut croire à ton personnage tout seul en plein Sahara. En documentaire, s’il y a une caméra c’est qu’il y a quelqu’un derrière. Et il y avait un enjeu dans ce film autour de la solitude, enjeu qui a été résolu par le fait qu’Arnaud dessine, par le fait qu’il se filme. Sans ça je n’aurais pas pu construire ce personnage solitaire.

Avec la caméra il va se donner du courage, avoir une compagne de solitude, mais il sait très bien que je vais les utiliser ces images. J’avais un devoir de les utiliser. C’était un peu l’enjeu du montage aussi ; à quelle proportion ? à quoi ça sert ? qu’est-ce que ça vient nous raconter ? Il avait confiance dans le projet du film mais il n’avait pas assez confiance en moi pour penser que j’arriverais toute seule à produire la matière qu’il fallait pour raconter cette histoire qu’on avait décidé de raconter ensemble. Voilà. Il est souvent au premier plan de ce qu’il filme mais il y a aussi ce sur quoi il porte son regard, ce à quoi il prête attention.

D : Je parlais du fait qu’on pouvait soupçonner Arnaud de vouloir faire bonne figure mais il y a aussi par exemple un plan assez étonnant où Arnaud se filme en train de souffrir, avec un homme montant sur ses jambes pour forcer à faire le grand écart…

LP : C’est un personnage christique ! Au-delà de nos différences je pense que lui comme moi sommes imprégnés d’une espèce de goût pour des personnages en quête d’absolu, qui donnent d’eux-mêmes.

D : Vous avez utilisé la même caméra l’un et l’autre ? On remarque par exemple à travers l’ombre qu’il y a un micro sur votre caméra. Est-ce qu’il en avait un aussi ?

LP : Je n’ai pas toujours utilisé la même caméra. Pour les derniers moments au Pérou je me suis sentie riche alors j’ai acheté une caméra plus chère mais ça n’a pas servi à grand-chose de plus… Arnaud lui avait une caméra HD plus grand public, sans réglages de lumière à faire, et un Zoom pour le son.

D : Le film commence avec un plan sur la nuque d’Arnaud, sur son scooter. Vous avez gardé le son du vent, brut, pas « propre ». J’y ai vu un désir de nous mettre d’emblée dans le mouvement, l’énergie du personnage. Ça m’a rappelé la fin de votre film précédent, Dans l’oeil du chien, où l’on passe d’un événement déchirant au mouvement du chien, comme si quelque chose se poursuivait, reprenait. Or Arnaud est justement un personnage qui, alors que beaucoup de choses font pression sur lui, n’arrête pas d’avancer. Malgré une certaine dureté il y a quelque chose comme une force vitale qui traverse votre cinéma. Est-ce que vous avez aussi pensé la structure du film par rapport à ça, en établissant des jeux entre l’arrêt et le mouvement, la parole et la dimension physique, comme des sortes de rebonds. Le retour de ce plan d’Arnaud dans le montage, par exemple, témoigne d’une écriture. Mais je pense aussi à la première partie où vous découpez la parole d’Arnaud, dans un plan où vous l’interrogez alors qu’il se trouve dos à un mur, pou la faire alterner avec des situations plus dynamiques. Ou bien un des moments les plus clairs est celui où on passe d’un plan d’Arnaud qui dort chez la grand-mère à un plan où il est au cœur d’une manifestation à Lima… Il y a tout à coup un grand saut !

LP : C’est ce que j’aime dans le cinéma : c’est un truc physique. J’ai besoin que ce soit le corps qui réagisse avant l’esprit : si mon corps a compris le reste suivra. Le désir de liberté d’Arnaud passe par la physicalité, et pour le comprendre il n’y a qu’à monter sur son scooter où il est sans casque, à fond la caisse. Qui n’a pas envie de vivre ça ?

Et après la scène avec la grand-mère, très intime, j’ai mal au ventre, aux oreilles, et ça donne comme une envie physique de courir. Avant je fumais, mais maintenant quand j’ai mal au ventre je cours ! Il faut que quelque chose se passe. Le spectateur, lui, n’a pas le droit de partir en courant d’une salle de cinéma… mais quand on se retrouve propulsés dans cette scène d’émeute, il y a une émotion. C’est cette émotion que je recherche, pas celle où on pleure parce qu’on vient de raconter son intimité, mais l’autre. C’est pareil dans Dans l’oeil du chien : je fais gueuler le chien en faisant sonner le téléphone parce que la grand-mère vient de raconter quelque chose qui est comme inaudible…. C’est ça que j’aime dans le cinéma : une réponse par le corps.

Ensuite il y a la question plus pragmatique de temporalité, du temps dans un plan. Combien de temps il me faut moi, pour en avoir marre, de regarder une image, ou d’écouter ? C’est aussi pour ça que je découpe ce que dit Arnaud en deux temps au début : il y a un moment où j’en ai marre d’être dans le texte. Et pourtant j’ai besoin qu’il me raconte qui il est parce qu’il a une manière de raconter, de se raconter qui lui est propre.

D : Comme vous faites des films sur des proches, on pourrait justement croire que votre but est de mieux les connaître, les approcher à travers le cinéma. Il y a toujours des moments où vous les interrogez. En même temps il reste toujours une sorte d’opacité, de trou dans le rapport avec les personnages. C’est peut-être aussi pour ça qu’on va vers autre chose, un élan plus physique d’ailleurs. Mais est-ce que vous diriez que vous cherchez à mieux les connaître ?

LP : Pas du tout, je cherche à être avec eux, à rester un peu plus longtemps ensemble. J’ai l’impression de les connaître assez pour les aimer, pour passer autant de temps avec eux, travailler avec autant d’acharnement. Je ne les juge pas, je sais que j’ai autant tort qu’eux. Si je cherche quelque chose, c’est peut-être combler l’absence, pas comprendre. Mais c’est comme un cadeau mutuel : eux aussi ils ont accepté que je passe autant de temps avec eux !

J’ai utilisé des matériaux tirés du réel et des gens qui me sont proches et que j’aime, mais je n’ai pas l’impression d’avoir une histoire, d’avoir raconté l’histoire de ma grand-mère. Je me suis servi de quinze ans de l’histoire de mon frère mais ça ne répond en rien de la véracité de ces quinze ans. Je reprocherais plutôt au documentaire de vouloir répondre de la véracité.

D : Sans doute que le documentaire reste attaché à l’idée qu’il doit, en tant qu’il est rattaché au réel, respecter un critère de vérité, même si c’est une question compliquée. En tout cas, si vous questionnez parfois, vous allez ailleurs, le cœur de votre travail n’est pas dans l’entretien avec ceux que vous filmez. D’ailleurs le titre de votre premier film, Dans l’œil du chien, dit peut-être quelque chose de votre position et de la déviation vis-à-vis d’une approche classique qui est plutôt « dans l’œil de l’humain », l’humain qui enquête pour apprendre et comprendre.

LP : J’avais le titre pour Soy libre dès 2014, mais pas pour Dans l’oeil du chien. C’est un film que j’ai tourné et monté sans passer par une écriture aussi poussée. Il a fallu trouver un titre une fois le film fini. C’est un peu comme quand on cherche un prénom pour son enfant, quand on commence à en parler et que tout le monde commence à s’en mêler. J’ai fait un peu le vide pour me demander au fond ce que je gardais du film, en quoi il me parlait. Et je me suis souvenue d’une phrase de ma grand-mère dans le film, qui me parle de mon frère et me demande « tu as de l’espoir, toi ? ». Je n’y réponds pas et le plan suivant est un gros plan dans l’œil du chien. Je cherche un signe d’espoir, et c’est ma réponse. Je crois que c’est ce que j’ai cherché dans mes deux films, des traces de vie. Voilà pourquoi « dans l’oeil du chien ».

D : Devant les deux films, on est frappés par la différence entre Arnaud et votre grand-mère, qui se répercute dans une manière de filmer. Arnaud est un personnage très physique, alors que la grand-mère est plus fragile, et on a dans Dans l’œil du chien des plans fixes, plus posés, des espaces vides aussi. Est-ce que c’est la personne et sa manière d’évoluer dans l’espace qui décident de la manière de filmer ?

LP : Le moteur premier est d’être ensemble, puis il y a la réalité d’où chacun se situe. Pour Dans l’œil du chien, le lieu est un personnage, indépendamment de ma grand-mère. C’est un film qui parle de la mort et cette maison est une sorte de paradis perdu, un endroit auquel je n’aurai plus accès après sa mort, donc je m’accroche à ce lieu aussi, je le teinte d’une certaine nostalgie quand je le filme. Je laisse plus de temps au vide aussi parce qu’en construisant ce film j’arrivais beaucoup plus à être dans ma tête, dans mon univers. Je me raconte plein d’histoires, comme une petite fille, au moment où j’allume ma caméra je me dis « ah tiens on est enfermés comme dans un château, le chien est comme un dragon qui garde la porte ». Mais ce qui s’est passé dans Dans l’œil du chien m’a autorisée quelque chose pour Soy libre. L’état physique de ma grand-mère s’est très vite dégradé, et la filmer c’était aussi très clairement l’aider, donc il fallait rentrer dans le cadre. Je ne l’aurais pas fait de moi-même, et j’ai fait en sorte qu’on ne voie pas ma tête.

J’ai terminé Dans l’œil du chien en 2018, en acceptant d’être un personnage. Mais alors que je maîtrise en faisant Dans l’œil du chien, Arnaud me met dans un état de fragilité sur Soy Libre. Par exemple quand j’arrive à l’image à Lima, quand je suis dans la chambre d’hôtel et que mon frère est absent, j’aurais tout fait pour que ces images ne soient pas montées. Je déteste cette séquence, je ne me supporte pas, et pourtant c’est indispensable au film : il y a un moment où on a besoin narrativement de comprendre ce qui se passe et de se retrouver avec cette fille qui est mal. C’est vraiment Dans l’œil du chien qui m’a appris à accepter d’être ce personnage-là.

D : Cette scène est intéressante du point de vue de la fabrication du film, de la décision de la faire et de l’intégrer, et puis elle induit un certain rapport de la vie et du cinéma : on imagine que c’est un moment de stress, mais vous le convertissez en moment de film. Et on peut remarquer un choix intéressant, à savoir que vous gardez le moment où vous coupez la caméra, alors que dans un film de fiction classique on couperait avant…

LP : C’est un clin d’œil, j’ai laissé aussi quand Arnaud coupe sa caméra, c’est un clin d’œil à cette manière de faire… On se répond, je réponds au plan d’Arnaud et réinterroge ses images à lui en faisant ça.

D : Vous êtes tous les deux dans le processus de fabrication. Mais, question un peu retorse : quand vous parlez au téléphone, dans quelle mesure c’est spontané et dans quelle mesure c’est réfléchi ? À quel point justement la metteuse en scène se mêle à la personne ?

LP : Vous voulez vraiment la réponse ? Je l’ai sûrement joué quatre ou cinq fois…

D : Ah oui, donc si le sentiment est bien là et réel au départ, c’est de l’ordre de la reconstitution, sauf que vous êtes vous-même le personnage.

Le montage a été étalé sur combien de temps en tout ? Vous laissiez reposer les rushes ou vous vous y mettiez tout de suite ?

LP : Il y a quand même beaucoup d’aléas. Les premières images datent de 2005 mais la vraie construction d’un film commence en 2012. J’ai toujours un peu dérushé seule, travaillé avec des séquences, essayé d’en tirer quelque chose. Mais avec Xavier Sirven, le monteur du film, on a fait le film en douze semaines. On a commencé en novembre, on a fini en mars, avec des coupures. On a réparti le travail en fonction de nos vies respectives, et on a eu besoin d’un petit break à un moment. En trois-quatre semaines on était arrivés à un ours de trois heures, mais c’est la fin qui a été le plus dur, entre la huitième et la douzième semaine : réussir la fin, c’était déséquilibrer le début.

D : Vos discussions portaient plus sur l’économie générale, sur la position du personnage, sur la fin ? La fin s’oriente vers une sorte d’apaisement…

LP : La dernière image c’était forcément le dessin. À partir du moment où il l’avait dessiné je voulais finir dessus. Je suis têtue. Un peu comme je voulais finir sur mon frère pour Dans l’œil du chien, parce que le film suivant était Soy Libre et que je voulais qu’on passe par son corps à lui pour sortir du film. C’est des trucs bêtes et méchants qui poussent à faire des films. Après ça suppose de creuser le film dans un sens. Et au début on n’avait pas cette fin-là parce qu’on a commencé en novembre, mais la fille d’Arnaud est née plus tard. L’enregistrement vocal qu’on entend à la fin n’existait pas. La fin était beaucoup plus tourmentée. C’est vraiment Arnaud qui a eu le dernier mot.

D : Est-ce qu’Arnaud a vu le film ? Est-ce que le film a eu un effet sur votre relation ?

LP : Il a vu le film en salle, seul. Il avait envie de le voir mais il redoutait de se retrouver nez à nez avec quinze ans d’histoire. Il a été plutôt critique à certains endroits, notamment sur le montage, la première partie et ça va bien de pair avec son rapport à ce film, la manière dont on l’a fabriqué. Après je pense qu’il s’en est servi plus intimement pour trouver sa place, je crois que ça lui a renvoyé quelque chose de sa paternité, de l’enfant qu’il avait été, de son père, aussi. il y a quelque chose qui l’a questionné alors que moi-même je n’avais pas la prétention moi de l’interroger à cet endroit-là. Et maintenant que le projet commun a pris fin il nous reste quelque chose à inventer aujourd’hui.

Durée : 1h18

Sortie le 9 mars 2022.

Entretien réalisé par visioconférence le 18 janvier 2022.

Toutes les images sont issues de Soy Libre, sauf l'image 5 tirée de Dans l'oeil du chien (2018).

Merci à Cécile Herreman.