Le cinéma de Thésée

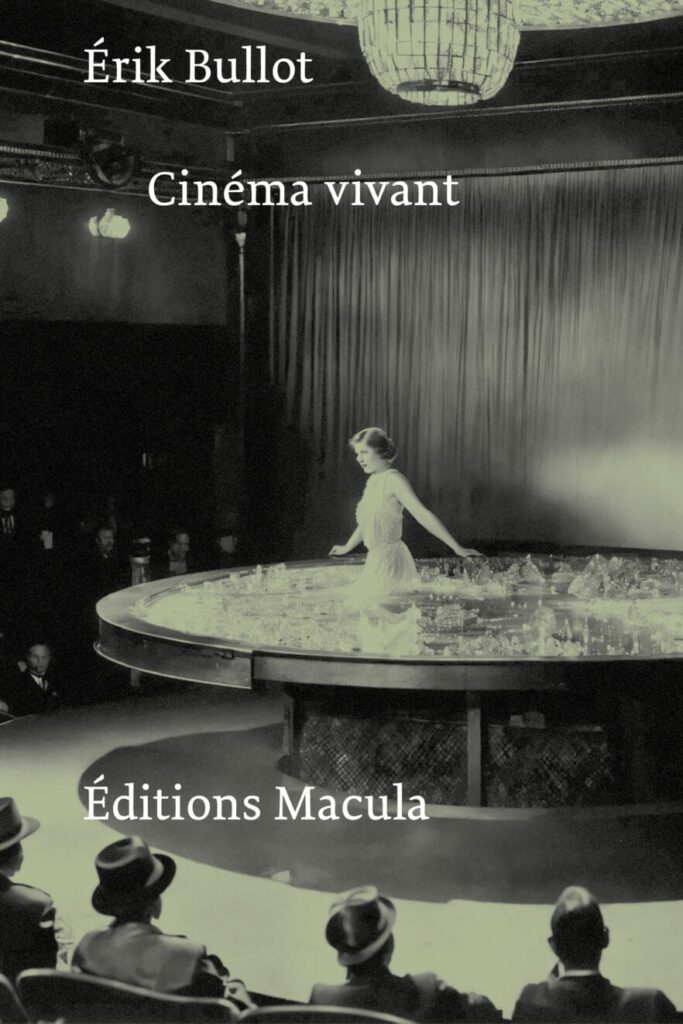

À propos de Cinéma vivant (2025) et de l’exposition Voyages en kaléidoscope d’Érik Bullot (Les Tanneries, 2025)

Depuis plusieurs années et autant d’ouvrages, Érik Bullot poursuit une réflexion, à bien des égards unique en son genre, sur les limites du septième art, dans une veine théorique que l’on serait tenté de nommer « transcendantale ». Par ce geste, il ne cesse de questionner : quelles sont les données historiques du cinéma susceptible d’être réinventées aujourd’hui ? On sait le cinéma capable d’une grande plasticité ontologique, pour avoir survécu au crime de lèse-majesté qu’avait représenté l’introduction du parlant au sein d’un art ayant tant vanté le primat de la vue. On le connait suffisamment armé pour avoir surmonté la désaffection des salles, en retrouvant une autre vitalité au musée, ou pour être même sorti grandi de la perte d’hégémonie de la prise de vue réelle en intégrant en son cœur l’animation graphique puis numérique. Mais les propositions de Bullot sont autrement plus radicales : le cinéma serait-il encore capable de survivre au défi que représente la disparition de l’opérateur·ice humain·e au profit de la génération algorithmique ? Ou bien à la mise en doute de son titre, maintes fois réassuré par la généalogie historique, de grand art visuel de la modernité ?

Telles sont les rêveries théoriques incarnées par les propositions plastiques de l’exposition Voyages en kaléidoscope, montée dans le centre d’art des Tanneries de janvier à avril 2025. Elles sont précisées dans un court essai publié aux éditions Macula, Cinéma vivant, qui permet à l’auteur d’endosser une posture plus directement spéculative, qu’on comparerait volontiers à celle du sophiste posant l’énoncé de ce problème classique de la philosophie antique : de combien de planches du bateau du héros athénien peut-on se séparer avant que l’embarcation perde son identité historique et son aura mythique ? De même, que peut-on enlever au cinéma sans qu’il ne cesse d’être du cinéma ?

Le théoricien aboutit alors à la proposition d’une sorte de cinéma soustractif ou – dans une formulation plus propice au goût des avant-gardes – d’un cinéma négatif. Ce terme opère d’ailleurs la liaison entre le long essai inaugural du recueil, « Notes sur le cinéma » (reprise apocopée d’un célèbre texte de Robert Bresson) dont il est le dernier mot, et la réflexion proposée en guise d’apostille, intitulée « De l’anti-cinéma ». À l’issue de ce tour d’horizon des propositions dadaïstes et lettristes notamment (qui ne semblent pas avoir la préférence de l’auteur), c’est justement avec Bresson que Bullot achève ce dernier texte, en postulant, dans les dernières phrases, l’existence d’un anti-cinéma plus négatif encore que le préfixe privatif le laissait croire possible, un cinéma étendu d’un suffixe : un cinématographe.

Ce procédé de négation de la négation est au cœur de l’expérience que Bullot nous invite à suivre. On pourrait peut-être le préciser comme suit, en guise d’introduction à la découverte de l’exposition : il n’est point besoin de penser la négation consciente du médium cinématographique (que l’on songe aux tentatives iconoclastes de destruction et de censure comme aux proclamation d’abolition, comme chez les situationnistes) pour comprendre que son histoire entière repose sur une négativité intrinsèque, que Bullot nomme sa « hantise ». Celle-ci s’avère moins la terreur d’une disparition (sentiment qui n’a pas encore fini de s’estomper parmi la vieille garde des thuriféraires du cinéma) qu’une réflexivité constante, favorisant l’inventivité spéculative, dans laquelle Bullot s’engouffre avec autant de plaisir plastique que de profit intellectuel.

C’est la raison pour laquelle les « Notes sur le cinéma » dressent une galerie de portraits en vingt-quatre tableaux, pour la plupart datés, et dont l’ensemble stratifié donne quelque chose comme le flipbook d’un cinéma potentiel. De la cinématographie cosmique mise au point par Camille Flammarion en 1866 pour calculer par la lumière la distance qui nous sépare des corps célestes aux « prolétaires du cinéma de Joinville-le-Pont » (p. 52), ces employées de Pathé chargées de monter le négatif des films en palpant les perforations de la pellicule, en passant par la célèbre performance de cinéma tactile et antivoyeuriste Tapp und Taskino réalisée par VALIE EXPORT après 1968, Bullot propose ainsi l’archéologie sur le temps long du « cinéma sans cinéma » (p. 100 – ce qui travaille le signifiant). Ce cinéma non visuel, sans dispositif de fixation pérenne ou même sans matérialité réalisée, qu’il prenne la forme du film-braille, de la perception radiologique, d’un « cinéma potentiel qui déborde les limites de la salle au profit d’une perception totale de l’espace-temps » (p. 44) ou qu’il cherche son modèle dans la perception extra-rétinienne du poulpe, constitue ainsi le revers bien vivant, mais souterrain, du cinéma hégémonique consacrant la visualité.

On sait que le recours à la métaphore archéologique a toujours voulu signifier, pour Bullot comme chez les tenants d’une « archéologie des médias », non la relation d’une histoire passée, mais la re-prise – presque au sens cinématographique – d’une histoire là où elle s’était indûment suspendue. L’archéologie, parce qu’elle se construit contre l’histoire que nous connaissons, est par conséquent une discipline indocile, volontiers ouverte à la réinvention, et peut-être même à la libération anarchéologique comme l’avait suggéré Siegfried Zielinski en reprenant un mot de Michel Foucault. La négativité intrinsèque du cinéma serait-elle une invitation au voyage ?

On devrait alors s’étonner que le cinéma kaléidoscopique évoqué par le titre de l’exposition (repris à un roman avant-gardiste de 1919 écrit par Irène Hillel-Erlanger imaginant un appareil capable de synthétiser chimiquement les images passées devant nos yeux) soit moins celui d’une exploration du cosmos, façon Camille Flammarion, qu’une fantaisie surprenamment casanière. C’est que, fidèle au dispositif du jouet optique et à son usage domestique[11][11] Comme l’écrit l’historien des médias Erkki Huhtamo, le principe hallucinatoire même du kaléidoscope repose sur une métamorphose de la quotidienneté. “The process of abstraction by means of multiplication and transformation was at the heart of the kaleidoscopic experience. It was produced by the encounter between the eye, the hand, the viewing apparatus, and the traces of real life that were transformed through a kind of transfiguration of the commonplace.” Erkki Huhtamo, “All the World’s a Kaleidoscope. A Media Archaeological Perspective to the Incubation Era of Media Culture”, Rivista di estetica, n°55, 2014. Voir également Marie Rebecchi, « L’image-kaléidoscope. Archéologie d’une modernité́ hallucinée », dans Jean-Michel Durafour (dir.), Sites du film : le cinéma et ses parages, Les Presses du Réel, coll. « Perceptions », 2024, p. 303-325., Bullot ne nous convie en fait à rien d’autre qu’à un voyage sur place : « Le Kaléido [l’instrument conçu par l’inventeur] est un appareil qui transforme moins la réalité qu’il ne rend accès à notre cinéma intérieur. […] Sous le kaléidoscope se cache le mythe d’un cinéma mental. » (p. 40)

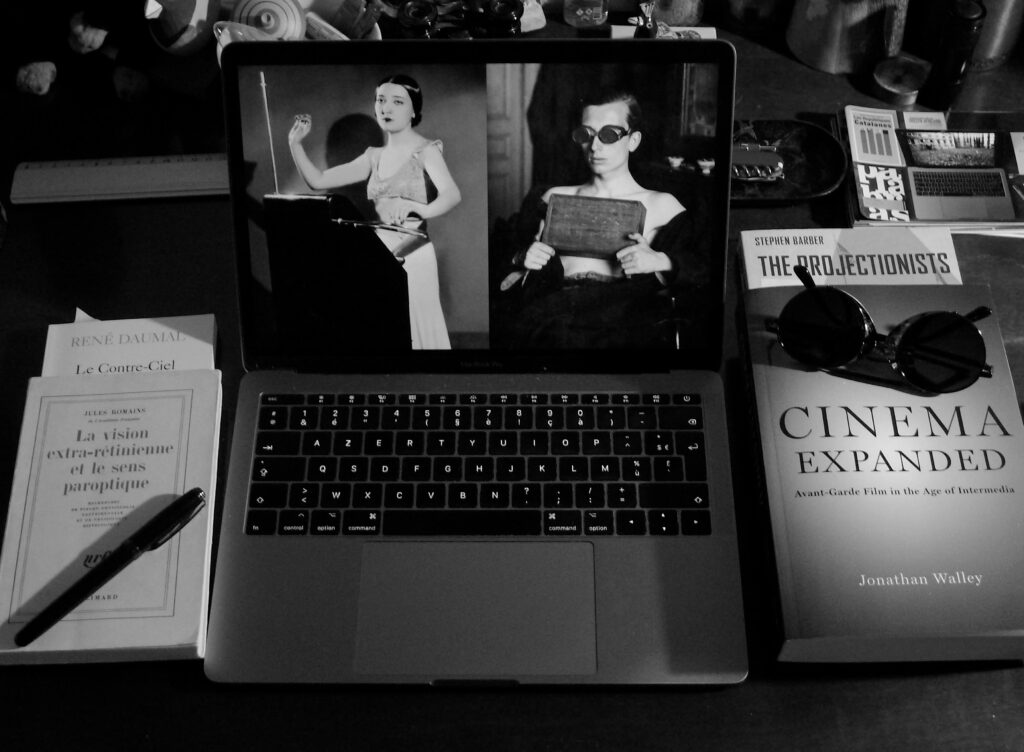

Ce voyage intérieur est certes, comme chez Hillel-Erlanger, d’abord une fantaisie mentale, ésotérique et hypnotique – et même (pré)psychédélique, si l’on songe aux expérimentations de René Daumal avec le chloroforme dès 1943. Il recoupe surtout, dans l’exposition, la recherche des propriétés psychologiques de la couleur en suivant le traité de théosophie d’Annie Besant et Charles Webster-Leadbeater intitulé Les Formes-pensées, paru en 1905. Ou bien les recherches du groupe du « Grand Jeu », constellation de poètes surréaliste formée quelques années plus tard autour de René Maublanc et intéressé par les possibilités de la vision paroptique, cette sensation visuelle non optique que Bullot avait explorée dans une précédente exposition à la Cinémathèque de Catalogne en 2023 nommée Cinéma papier. Ce sont encore les approfondissements des possibilités de l’intelligence artificielle générative, dont les possibilités plastiques résonnent avec la recherche photogénique des cinéastes et poètes de l’avant-garde française, tels Jean Epstein, Abel Gance, Raymond Roussel ou Saint-Pol-Roux. De ce dernier, l’essai Cinéma vivant reprend le titre d’un ouvrage (posthume), rédigé autour de 1930 et d’ailleurs dédié à Gance.

Mais cette dialectique du voyage et du surplace est avant tout, et peut-être pour la première fois aussi clairement sous la plume de Bullot, une affirmation de l’autonomie créatrice et la revendication d’un contrôle presque autarcique de l’artiste sur l’intégralité du processus de création. Pour ne pas s’y tromper, les premières pages de l’essai – qu’on a vu par ailleurs si friand de translations en tout genre, du Japon en Antarctique, du cosmos au cérébral – débutent opportunément sur le vœu d’un « cinéma familier, dont on est à la fois l’opérateur, la caméra et l’écran » (p. 7). Un tel cinéma serait enfin « délivré de la technique », et même « affranchi de l’optique et de l’industrie » (p. 8) ; il se déroulerait entièrement dans l’esprit de son concepteur. Un cinéma en chambre, fait de l’assemblement de visions toutes personnelles, et dans lesquelles le voyage, la « trouvaille » nécessaire à l’évasion poétique, serait tenue au plus près de la conscience de l’auteur, et comme compris dans l’imagination de la machine assistant la création.

Le rêve autarcique se voit toutefois contrarié (mais volontairement, et là réside sans doute toute la différence) par la médiation des outils d’ « intelligence artificielle ». L’utilisation de l’IA par le cinéaste produirait ainsi un grand écart inédit – et par là hautement fertile –, celui d’un contrôle total des paramètres de la mise en image (en écrivant l’invite de commande textuelle, aucune place n’est laissée au hasard de la prise de vue réelle), qui se verrait compensé par une impuissance elle-même absolue (puisque l’interprétation du prompt par le logiciel est générée selon des critères entièrement inaccessibles au créateur). Cette équation promettrait alors le paradoxe d’une optimisation de l’aléatoire, ou d’une quintessence de l’involontaire, dont la forme logique contradictoire recoupe la négation de la négation évoquée dans l’essai Cinéma vivant.

Un motif iconographique, présent aussi bien dans les films en prise de vues réelles que dans les montages d’images générées, pourrait être le symptôme de ce voyage voulu à la fois macroscopique et minuscule. À plusieurs reprises dans l’exposition, une œuvre met en scène, quoiqu’au second plan, un objet souvent négligé dans la panoplie des faiseurs d’images. À mieux regarder les productions artefactuelles composées à l’aide du logiciel Lexica pour l’exposition (et dont certaines sont réunies dans l’essai Cinéma vivant), toutes les inventions iridescentes qui occupent la majeure partie du plan peuvent sembler être l’émanation indirecte d’un continent sombre, aussi omniprésent à l’image que la mise en scène le met en retrait – le bureau de l’inventeur.

C’est particulièrement le cas dans le dernier film du cinéaste, Le Rêve d’Abel Gance (2025), entièrement composé d’images fixes générées artificiellement. Dans plusieurs plans où le cinéaste ne subsiste que comme une silhouette fantomatique, celui-ci est nonchalamment accoudé à son bureau, comme si ce dernier était le réel départ d’imaginaire, le lieu véritable de l’alchimie visuelle. Le cinéaste, féru du non finito comme le rappelle la chercheuse Élodie Tamayo dans un texte accompagnant le film, avait lui-même appelé de ses vœux un cinéma métamorphe, surgissant tout armé des épreuves du scénario, ou même de la simple esquisse griffonnée. Creusé de tiroirs où s’ourdissent d’impossibles calculs, recouvert de feuilles volantes préfigurant l’explosion lumineuse à venir, c’est bien le bureau d’Abel Gance qui apparait comme le support direct (physique, sinon médiatique) des fantaisies visuelles du cinéaste. Le film de Bullot, lui-même composé d’images inorganiques, n’en serait-il pas comme la prosopopée ?

On voit comment le cinéma vivant d’Érik Bullot peut étonner par la vivacité de ses paradoxes. Son utopie n’est jamais proclamée aussi nettement qu’au moment même où le théoricien quitte le lieu du spectacle humain. À la salle de cinéma, auscultée dans ses précédents livres et par exemple à travers la figure du bonimenteur, il substitue un bureau à peine habité. C’est que, pour être un explorateur féru de la performance audiovisuelle et des porosités existant entre le cinéma fixé (on n’ose dire le « cinéma mort ») et le cinéma rejoué, Bullot n’en est pas moins ouvert à la fascination pour l’ « anorganique ». Son cinéma sans organe, ni pour le filmer, ni pour le contempler, pourrait faire penser aux « images opératoires » décrites par Harun Farocki ou aux « images invisibles » de Trevor Paglen, ces images pensées par des machines pour des machines, et pour lesquelles le regard humain n’est plus qu’un paramètre accessoire. Mais peut-être ce cinéma imaginaire formule-t-il seulement le rêve (c’est-à-dire, si l’on suit l’auteur, le possible déjà déchu, la fantaisie de l’après-coup) d’une technique qui resterait l’apanage des quelques esprits artistes qui sauraient l’utiliser – d’un art secret qui seul saurait dialoguer avec la machine en bonne intelligence.

128 pages, 36 illustrations en noir et blanc, 18€.

À l'occasion de la parution de l'ouvrage, Débordements dialoguera avec Érik Bullot lors d'une rencontre organisée à la librairie Le Monte-en-l’air, le 4 février prochain à 19h30.