Le féminisme et ses métaphores

À propos de Wit de Mike Nichols

Considérant combien les maladies sont répandues, le chamboulement spirituel qu’elles entraînent, la stupéfaction que nous cause, en cas de santé déclinante, la découverte de contrées jusqu’alors inexplorées, les friches et les déserts de l’âme que le moindre symptôme de grippe fait surgir, les précipices et les pelouses parsemées de fleurs bigarrées qu’une légère poussée de fièvre révèle, les chênes antiques et inflexibles déracinés en nous sous l’effet d’une indisposition, la façon dont nous sombrons dans l’abîme de la mort et sentons les eaux de l’anéantissement se refermer juste au-dessus de nos têtes avant de nous réveiller, pensant être en présence des anges et des harpistes […] Il devrait exister, nous disons-nous, des romans consacrés à la grippe et des épopées à la typhoïde, des odes à la pneumonie et des poèmes lyriques à la rage de dents. Or il n’en est rien.

Virginia Woolf, De la maladie, 1926.

Vous aurez identifié dans le titre de ce texte, « Le féminisme et ses métaphores », un écho à deux essais de Susan Sontag publiés dans la New York Review of Books : « La Maladie comme métaphore », suivi dix ans après par « Le Sida et ses métaphores », respectivement parus en 1978 et 1988, et rassemblés aujourd’hui sous un même volume.

Rapide rappel biographique : Susan Sontag est décédée le 28 décembre 2004 des suites d’une leucémie, elle était entrée en rémission après un cancer du sein en phase 4 détecté en 1975, suivi par un sarcome utérin en 1998. Elle a donc vécu avec la maladie de nombreuses années, sous ses différentes formes. L’épidémie du sida a également frappé son entourage et elle a vu mourir des amis proches.

Ainsi qu’elle le formule d’emblée en ouverture du premier essai : « La maladie est la zone d’ombre de la vie, un territoire auquel il coûte cher d’appartenir. En naissant, nous acquérons une double nationalité qui relève du royaume des bien-portants comme de celui des malades. Et bien que nous préférerions tous présenter le bon passeport, le jour vient où chacun de nous est contraint, ne serait-ce qu’un court moment, de se reconnaître citoyen de l’autre contrée. »

Elle s’attache ensuite, tout le long du volume, à démystifier l’appareil métaphorique activé par trois maladies : la tuberculose, le cancer et le sida. Ces métaphores la révoltent puisqu’elles stigmatisent, selon elle, les malades. L’espace temporel qui sépare ces deux textes, écrits à dix ans d’écart l’un de l’autre, se réduit, dans l’édition qui les réunit, au battement de cette phrase : « En relisant ‘La Maladie comme métaphore’, j’ai pensé : » Retour sur expérience, expérience du retour.

Ne pas chercher désespérément à avoir raison avec Susan Sontag

Néanmoins, ces essais ne sont pas écrits à la première personne dans le sens militant et féministe du terme. Elle n’y parle pas de son rapport personnel à la maladie, si ce n’est dans les dédicaces. La première au médecin qui a traité son cancer du sein par radiothérapie alors que la phase 4 excluait a priori ce traitement, pour Lucien Israël, et la seconde à son ami, l’artiste Paul Thek, mort du sida, Pour Paul 10 août 1988. Sontag ne mentionne pas davantage le décès de son père, en Asie, de la tuberculose, en 1938, alors qu’elle était âgée de 5 ans.

Cette froideur lui avait été reprochée, ainsi que plus généralement son défaut d’engagement dans les mouvements et débats féministes de son époque. Elle s’est d’ailleurs majoritairement intéressée aux productions littéraires ou cinématographiques des hommes.

Afin de formuler mon axe de lecture et l’usage que j’en fais, il me semble important de préciser que je n’applique pas, à l’œuvre de Susan Sontag, une grille de lecture paranoïaque qui reviendrait à identifier chez elle des procédés ou des manières d’écrire qui iraient à l’encontre des pratiques féministes ou protoqueer qui lui étaient contemporaines. Il ne s’agit pas davantage pour moi de la défendre rétrospectivement, mais plutôt de s’appuyer sur elle pour proposer une lecture féministe et queer de certains des objets auxquels elle a accordé son attention. De leur renouveler aujourd’hui la même attention, ou une attention d’intensité différente, d’initier avec elle un dialogue.

Afin de cadrer et de contextualiser l’espace depuis lequel elle prend la parole, une critique adressée par la sociologue féministe britannique Angela MacRobbie dans un article intitulé « The Modernist Style of Susan Sontag », publié en 1991 dans la Feminist Review, s’avère cependant cruciale.

Malgré son intérêt pour les objets notamment cinématographiques issus de la culture populaire, nous explique MacRobbie : « Feminist work has pursued an entirely different pathway by looking to noncanonical works, and by developing a critical language aimed at understanding their meaning rather than on assessing their value. In this respect Sontag’s approach is diametrically opposed to feminist critical practice. » (Les travaux féministes ont emprunté une voie entièrement différente en s’intéressant aux œuvres non-canoniques et en développant un langage critique qui vise à éclairer leur signification plutôt qu’à leur conférer de la valeur. À cet égard, l’approche de Sontag s’oppose diamétralement à la pratique de la critique féministe.) Elle lui reproche ainsi une approche et un langage, un mode d’intervention en décalage, qui résiste aux impulsions du moment. Maintenue dans l’espace de la modernité plutôt qu’happée par le contemporain et la postmodernité, dans ce moment de transition, elle résiste au changement. Lorsqu’elle pose son regard sur les objets issus de la basse culture c’est pour les rehausser à hauteur de la haute culture et les examiner avec les outils issus de cette même haute culture. « Le modernisme est devenu une camisole pour Sontag. » conclue MacRobbie.

Dans l’émission Avoir raison avec… Susan Sontag, épisode 5 : « Comment regarder la maladie en face ? » Géraldine Mosna-Savoye recevait, en août 2020, la théoricienne Elisabeth Lebovici qui partage aujourd’hui encore cette interprétation d’Angela MacRobbie. Géraldine Mosna-Savoye conclura l’émission en précisant qu’il y fut davantage question d’avoir tort que d’avoir raison avec Susan Sontag. Lebovici considère ainsi Sontag comme une autrice moderniste placée dans la lignée directe d’un Clément Greenberg pour qui : « Toute œuvre d’art vise à se purger de tout ce qui serait extérieur à son propre médium. » Sontag ne parle pas en tant qu’elle est affectée, raison pour laquelle Lebovici lui préfère d’autres auteurs et autrices, en particulier en ce qui concerne son texte sur le sida. Sa condamnation sans appel des métaphores viendrait également occulter la possibilité même de leur réappropriation stratégique.

Je me suis intéressée à cet impensé du féminisme chez Sontag, comme objet et sujet d’étude, à travers la lecture de « La Maladie comme métaphore » qui propose l’inventaire littéraire des métaphores attachées à la tuberculose et au cancer, en passant parfois par le cinéma.

Elle y cite plusieurs films dont très rapidement Love Story, ou plutôt son scénario écrit et publié ensuite par Erich Segal, avant la sortie du film en 1970, réalisé par Arthur Hiller. Occasion de revoir ce film qui n’avait laissé dans mon esprit flotter qu’un nuage mélodramatique, comme une barbe à papa trop rose, trop grosse et trop collante : « Il est une forme de cancer dépourvue de tumeur qui reprend aujourd’hui dans la fiction commercialisée le rôle jadis monopolisé par la tuberculose, celui de la maladie romantique qui fauche une jeune vie. (L’héroïne de Love Story, d’Erich Segal, meurt de leucémie, cette forme « blanche » et propre du cancer qui le rapproche de la tuberculose et n’exige aucune chirurgie mutilante, à la différence d’un cancer de l’estomac ou du sein.) » Susan Sontag émet ainsi un jugement catégorique sur Love Story. Un cancer trop propre, trop blanc. Le film s’ouvre d’ailleurs sur un paysage de neige, Central Park recouvert d’un manteau cotonneux et opaque.

Puisqu’elle s’attachait à débusquer les métaphores du cancer, l’exemple aurait pu être poussé plus loin. Cette histoire d’amour ainsi qu’annoncée d’office, et à laquelle on est en droit de s’attendre, met en scène une jeune femme issue des classes populaires et de l’émigration italienne, Jennifer Cavalleri (interprétée par Ali MacGraw), qui suit des études de musique à Radcliff, et Oliver Barrett (Ryan O’Neal) jeune-homme fortuné issu d’une longue lignée de diplômés d’Harvard, qui se destine à une carrière dans le droit. La relation est socialement déséquilibrée mais la jeune femme semble plus forte intellectuellement, elle se moque gentiment de lui et ne manque pas de répondant. Jennifer renonce finalement à une bourse d’étude à Paris, ainsi qu’à sa carrière, pour épouser Oliver et le soutenir financièrement en prenant un travail, puisque ses parents l’ont déshérité, jugeant ce mariage indigne de leurs espérances. Oliver obtient un poste à New-York dans un cabinet d’avocats, Jennifer pourrait alors reprendre ses études, ainsi qu’il l’encourage à le faire, mais elle désire un enfant. Le projet ne fonctionne pas comme prévu, après des analyses de sang, Jennifer se révèle atteinte d’une leucémie à l’issue fatale. Le médecin informe d’abord Oliver du diagnostic, avant sa patiente, comme cela était souvent le cas à l’époque. Sur son lit de mort, Jennifer tente de rassurer Oliver, son cancer n’est pas le résultat de sa carrière étouffée, et elle ne lui adresse aucun reproche. « Cette culpabilité sur ton visage te donne l’air malade, cesse de t’en vouloir, imbécile de première année, ce n’est la faute de personne, ce n’est pas ta faute. C’est la seule chose que je te demande, pour le reste je ne me fais pas de souci pour toi. J’emmerde Paris. […] J’emmerde Paris et la musique et tout ce que tu crois m’avoir volé. »

Ce passage vient illustrer la psychologisation de la maladie et la moralisation des regards posés sur le diagnostic du cancer. Comme une réponse donnée par avance aux interprétations féministes du film : non la maladie n’est pas la métaphore du sexisme, de l’invisibilisation et de la subordination des femmes. La dénégation produit forcément l’effet inverse, le sous-texte s’insère dans l’esprit comme une écharde. Si elle avait été féministe elle serait vivante. Le film, Sontag a raison, ne nous apprend rien du cancer et ne reflète pas le monde des malades, il n’est que pure métaphore, métaphore blanche. Mais, dans ce sens, il s’imbrique parfaitement dans son corpus critique. Ce que la métaphore fait à la maladie, ce que la maladie fait à la métaphore. Contrairement aux qualifications qui veulent jusque récemment que « Féminisme égale cancer », on peut aujourd’hui encore acheter des t-shirts arborant ce slogan, dans Love Story, le féminisme aurait empêché le cancer. Pensée fantaisiste évidemment, message ambigu du scénariste relayé par le réalisateur. Film néanmoins un peu plus complexe que prévu.

Le féminisme comme maladie, le féminisme comme remède

Les liens entre féminisme et maladie sont serrés. Le terme « féministe » puise ses sources dans le vocabulaire simultanément médical et sexiste. Rapide rappel historique : Alexandre Dumas fils à qui on prête l’emploi du terme « féministe », comme disqualification et comme insulte, l’avait emprunté à la médecine. En 1871, avait paru une thèse intitulée Du féminisme et de l’infantilisme chez les tuberculeux dont l’auteur était Ferdinand-Valère Faneau de la Cour : « L’infantilisme et le féminisme sont des phénomènes remarquables que l’on rencontre chez les tuberculeux […] Si le sujet est un homme, il a les cheveux et les sourcils fins, les cils longs et fins comme ceux des femmes ; la peau est blanche, fine et souple, le panicule adipeux sous-cutané très développé, et par conséquent les contours affectent une mollesse remarquable, en même temps que les articulations et les muscles combinent leur action pour donner aux mouvements cette souplesse, ce je ne sais quoi d’ondulant et de gracieux qui est le propre de la chatte et de la femme .»

En 1872, se tient à Paris le procès d’un homme, Dubourg, coupable d’avoir assassiné sa femme, Louise, 22 ans, qui le trompait, il est condamné à 5 ans de prison. On apprendra pendant le procès qu’il obligeait sa femme à partager la couche de sa maîtresse à lui. Parmi les nombreuses réactions et séries d’articles parus dans la presse, Alexandre Dumas fils se fend d’un pamphlet : « L’homme-femme, réponse à M. Henri d’Ideville » (1872) qui s’ouvre ainsi : « Je viens de lire dans le Soir un article de vous sur cette question : Faut-il tuer la femme adultère ? Faut-il lui pardonner ? ». Dumas ne prône pas le pardon et forge par l’occasion, ou plutôt se réapproprie, le qualificatif de féministe : « Les féministes, passez-moi ce néologisme, disent, à très bonne intention d’ailleurs : Tout le mal vient de ce qu’on ne veut pas reconnaître que la femme est l’égale de l’homme et qu’il faut lui donner la même éducation et les mêmes droits que l’homme. […] Nous nous permettrons de répondre aux féministes que ce qu’ils disent-là n’a aucun sens. La femme n’est pas une valeur égale, supérieure ou inférieure à l’homme, elle est une valeur d’un autre genre, comme elle est un être d’une autre forme et d’une autre fonction. »

Le trajet du terme « féminisme » est intéressant, la suffragette Hubertine Auclert le réapproprie stratégiquement en 1882, il sera ensuite popularisé par la presse hexagonale, en 1892, à l’occasion du « Congrès général des sociétés féministes » de Paris.

L’intersection entre féminisme et tuberculose étant absente du livre de Sontag, il m’a semblé intéressant de la réarticuler à sa proposition.

La maladie, et plus particulièrement le cancer (du sein, de l’utérus, des ovaires) en tant qu’il touche les parties génitales, ou considérées comme honteuses, vient redoubler métaphoriquement l’invisibilisation des femmes.

Dans son ouvrage The Undying: Pain, vulnerability, mortality, medicine, art, time, dreams, data, exhaustion, cancer, and care (Les Impérissables : douleur, vulnérabilité, mortalité, médecine, art, temporalité, rêves, données, épuisement, cancer et soin), publié en 2019, l’autrice et essayiste américaine Anne Boyer raconte de quelle manière elle a affronté son cancer du sein, diagnostic et traitement. À l’instar de Sontag elle aborde la maladie d’un point de vue littéraire en connectant des ouvrages lus ou relus par elle à l’époque, publiés ensuite en revues. Contrairement à Susan Sontag elle y parle de ses souffrances de ses émotions et de ses expériences personnelles. Dès le prologue, première ligne du livre, l’autrice précise : « En 1972, Susan Sontag envisageait de travailler à un ouvrage qui s’intitulerait “Sur les femmes qui meurent”, ou “Morts de femmes”, ou “Comment meurent les femmes”. Dans son journal, sous la rubrique “matériaux”, elle dresse une liste de onze décès, dont celui de Virginia Woolf, Marie Curie, Jeanne d’Arc, Rosa Luxemburg et Alice James[11][11] Susan Sontag, Journal, Volume 2, La conscience attelée à la chair, 1964-1980, Bourgeois, 2013. Entrée du 21 juin 1972.. » Sontag relève ensuite une citation d’Alice James qui sera reprise dans « La Maladie comme métaphore » : « cette horrible substance granitique en mon sein ». Le projet d’écrire un livre sur la mort des femmes ne verra donc pas le jour mais cette trace est le signe de son désir d’inscrire sa réflexion sur sa propre mortalité dans la lignée d’une généalogie de femmes, uniquement de femmes, entre elles. Une correspondance.

Anne Boyer continue : « Comme quatrième titre pour ce texte jamais écrit, Sontag propose “Les femmes et la mort”. Elle affirme : “Les femmes ne meurent pas les unes pour les autres. Il n’y a pas de mort “sororale” ». Mais je pense que Sontag avait tort. Une mort sororale ce ne sont pas des femmes qui meurent les unes pour les autres ; mais qui meurent dans une aliénation parallèle. Une mort sororale, ce seraient des femmes qui meurent d’être des femmes. La théoricienne queer Eve Kosofsky Sedgwick, diagnostiquée d’un cancer du sein en 1991, à l’âge de quarante et un ans, écrit sur la façon dont le genre est imposé de façon étonnante, parfois brutale, dans la culture du cancer du sein. Sedgwick, lors de son diagnostic, relate cette pensée : « “Merde, maintenant j’imagine que je dois vraiment être une femme.” (…) Sedgwick décède d’un cancer du sein en 2009. »

Si Sontag ne croyait pas en la possibilité d’une mort sororale, la suite de la phrase, non communiquée par Boyer, pose comme évidence pour elle l’existence d’une mort fraternelle : « Women don’t die for each other. There is no “sororal” death as there is a fraternal death (Beau Geste) ». Beau geste en français n’est pas explicité mais je l’entends comme un hommage. Il y aurait ainsi pour elle la possibilité d’un hommage mais pas celle d’un femmage. Sa décision même de ne pas écrire ce livre sur les femmes et la mort referme pour elle la possibilité de faire advenir ce femmage.

L’échec de Sontag à envisager une quelconque forme de sororité, même dans la mort, soit l’ultime geste d’effacement, souligne en creux l’impossibilité pour elle de mobiliser un imaginaire autant que des outils d’analyse féministes critiques. Sontag déploie un appareillage critique paranoïaque dans « La Maladie comme métaphore ». Elle y traque avec érudition et acharnement l’ennemie déclarée d’office, dans l’inconscient collectif autant que dans les livres, mais elle oublie en route de se poser la question des métaphores réparatrices et créatives. Il n’y a pas d’échappée possible, ni de repolarisation positive. Le trajet de la réappropriation stratégique du terme de « féminisme » et son passage du vocabulaire médical au vocabulaire politique aurait pu représenter une porte de sortie, un appel d’air.

En 1980, soit après la publication du premier essai de Sontag sur le cancer et avant le second sur le sida, la poétesse et activiste lesbienne afro-américaine Audre Lorde publie son ouvrage The Cancer Journals. Elle y évoque la question de la sororité, indiscernable pour elle de son combat contre la maladie : « Mon silence ne m’a pas protégée, votre silence ne vous protègera pas non plus. Derrière chaque mot employé à bon escient, chaque tentative pour verbaliser ces vérités que je m’efforce d’atteindre, il y a eu des contacts avec d’autres femmes afin d’examiner ensemble ces mots pour qu’ils correspondent au monde auquel nous croyons, pour faire se rencontrer nos différences. » Chez Lorde, si les femmes ne meurent pas forcément ensemble, c’est ensemble qu’elles affrontent la maladie. Son souci est celui de la visibilité et du soin. Rejetant après une mastectomie l’idée même d’une prothèse, elle affirme que toute présence radicale d’une femme dans l’espace public ayant subi l’ablation de l’un de ses seins et s’assumant comme telle est susceptible de rassurer les autres femmes, de les conforter dans leur existence, dans le fait qu’elles ne sont pas seules. L’effort cosmétique vient recouvrir l’expérience psychologique de la maladie comme une couche de plâtre qui vient nier la souffrance et le changement, se sentir soi ce n’est pas se fondre dans la masse comme si rien ne s’était passé. « With quick cosmetic reassurance, we are told that our feelings are not important, our appearance is all, the sum total of self. » (Grâce à une réassurance cosmétique rapide, on nous dit que nos sentiments ne sont pas importants, que notre apparence est tout, la somme totale du soi). Le récit c’est le pouvoir, il faut reprendre la main sur la narration.

La métaphore comme réparation

Un film, réalisé en 2001 par Mike Nichols, co-écrit avec Emma Thompson d’après la pièce de théâtre de Margaret Edson, Wit, semble répondre au livre de Sontag et proposer une forme de réparation face à l’écart qui sépare La Maladie comme métaphore de The Cancer Journals.

Mike Nichols était un ami de Susan Sontag, leur rencontre avait eu lieu à l’Université de Chicago, au bureau des inscriptions. Nichols avait contracté, enfant, une maladie qui l’avait dépourvu de toute pilosité, il devait porter perruque et faux sourcils, Sontag se souvient qu’elle aurait pu sortir avec lui mais qu’elle ressentait une gêne face à ces postiches. Plus tard, atteinte d’un cancer du sein elle était allée dîner avec lui et après qu’elle lui ait confié ses craintes devant la transformation de son corps il lui avait répondu, « Susan, maintenant tu sais ce que j’ai ressenti toute ma vie[22][22] Ash Carter et Sam Kashner, Life isn’t everything, Mike Nichols as remembered by 150 of his closest friends, Picador, 2019..»

Le film de Mike Nichols ne cite pas explicitement Susan Sontag mais il existe de nombreuses correspondances entre « La Maladie comme métaphore » et Wit.

Vivian Bearing (interprétée à l’écran par Emma Thompson) est professeure de littérature, spécialiste de la poésie du 17ème siècle, en particulier des sonnets de John Donne, poète cité à plusieurs reprises par Sontag dans Le sida et ses métaphores. Lors de la première scène du film, le diagnostic tombe, Vivian est atteinte d’un cancer ovarien avancé de stade 4. Ainsi qu’elle le précisera plus tard il n’y a pas de stade 5.

KELEKIAN. You present with a growth that, unfortunately, went undetected in stages one, two, and three. Now it is an insidious adenocarcinoma, which has spread from the primary adnexal mass –

VIVIAN. “Insidious?”

KELEKIAN. “Insidious” means undetectable at an –

VIVIAN. “Insidious” means treacherous.

KELEKIAN. Vous présentez une grosseur qui, malheureusement, n’a pas été détectée aux stades un, deux et trois. Il s’agit à présent d’un adénocarcinome insidieux, qui s’est propagé à partir de la masse annexielle primaire…

VIVIAN. « Insidieux ? »

KELEKIAN. « Insidieux » signifie indétectable à un…

VIVIAN. « Insidieux » signifie traître.

La professeure relève le vocabulaire particulier employé par le médecin pour qualifier son cancer : insidieux, traître. Le cancer est une trahison de l’organisme, une rupture du silence des organes. Comme le précisait Sontag : « La maladie est depuis longtemps associée à des notions de représailles, particulièrement actives en matière de cancer. Contre ce mal on livre une « lutte », on part en « croisade » […] Et les conventions qui veulent que l’on traite le cancer non comme une simple maladie, mais comme un ennemi diabolique, en font non seulement une maladie fatale, mais qui plus est, honteuse. »

Le statut de professeure de littérature est posé tout le long du film en analogie et correspondance avec celle du docteur en médecine. Tous deux distillent un savoir, font preuve de rigueur et d’intransigeance. À un moment donné, un technicien demande à Vivian : « Docteur ? » elle répond : « Oui, j’ai un Ph.D » ; « Votre docteur ! » « Oh. Dr. Kelekian ». Avant elle enseignait et maintenant elle est enseignée dira-t-elle. Il y a eu retournement. Son moyen de lutter est d’apprendre le vocabulaire médical, de le maîtriser, même s’il s’avère nettement moins poétique que celui qu’elle emploie habituellement. Il lui faut lutter contre l’infantilisation, l’invisibilisation dont elle est frappée, le caractère surplombant de la médecine face à la réalité des corps.

Le scénario du film diffère de l’écriture de la pièce originelle. Dans la pièce de théâtre un unique docteur intervient, le Dr Posner. Dans le film, le Dr Kelekian est le chef de clinique et le Dr Posner un ancien élève de Vivian devenu interne. Posner fait ainsi la liaison entre littérature et médecine. Il se souvient de ses études et de l’époque où il avait été l’élève de Vivian alors qu’il pratique sur elle une auscultation gynécologique un peu brutale et dénuée d’empathie, comme une revanche sur les difficultés qu’il avait éprouvées dans son cours. Le personnage va évoluer progressivement vers davantage de bonté. Lorsque Vivian lui demande si les patient·e·s décédé·e·s lui manquent parfois, il répond ironiquement que les femmes lui posent souvent cette question. La figure du soin est davantage incarnée par l’infirmière Susie (Audra McDonald) qui seule se pose la question de l’acharnement thérapeutique et pose un regard critique sur la pratique désincarnée des médecins, uniquement tournés vers la recherche.

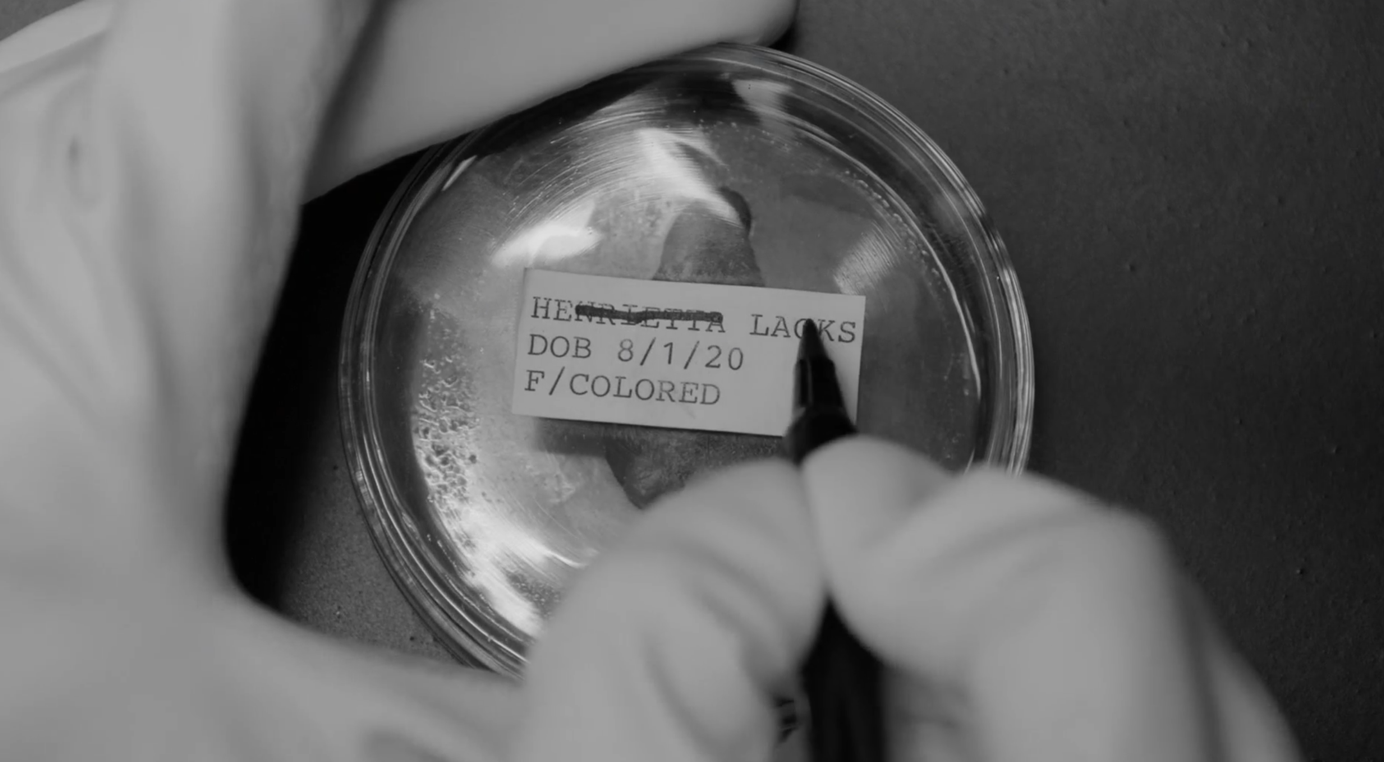

Sur cette question du soin, Wit fait écho avec un autre film, ou plutôt téléfilm puisque les deux objets que nous évoquons ont été réalisés pour la télévision, La Vie Immortelle d’Henrietta Lacks, sorti en 2017 et réalisé par George C. Wolfe. Adaptation du livre du même nom écrit par la journaliste Rebecca Skloot à propos de l’histoire d’Henrietta Lacks, femme noire atteinte d’un cancer du col de l’utérus, décédée en 1951 à l’âge de 31 ans, dont les cellules cancéreuses ayant la particularité de se multiplier indéfiniment ont été cultivées ensuite en laboratoire pour les besoins de la recherche sur les infections virales. Ses cellules ont été prélevées sans consentement et renommées HeLa. Si les cellules HeLa ont connu leur heure de gloire et aidé à sauver de nombreuses vies, ce n’est qu’en 1976 que l’identité de la donneuse a été rendue publique. Les médecins ayant longtemps tenu secret le fait qu’elle soit noire. L’identité d’Henrietta Lacks a été masquée avec par racisme derrière les cellules HeLa. Oblitérant le fait que les expérimentations médicales sur le corps des personnes racisées a longtemps soutenu la recherche hors de leur consentement.

Vivian prend elle aussi conscience de cette réduction cellulaire et de l’inhumanité de la recherche :

I have survived eight treatments of Hexamethophosphacil and Vinplatin at the full dose, ladies and gentlemen. I have broken the record. I have become something of a celebrity. Dr. Kelekian is delighted. I think he foresees celebrity status for himself upon the appearance of the journal article that he will no doubt write about me.

But I flatter myself. The article will not be about me, it will be about my ovaries. It will be about my peritoneal cavity, which, despite their best intentions, is now crawling with cancer.

J’ai survécu à huit traitements à l’Hexaméthophosphacil et au Vinplatine à pleine dose, mesdames et messieurs. J’ai battu le record. Je suis devenue une sorte de célébrité. Le Dr Kelekian est ravi. Je pense qu’il envisage sa propre célébrité à parution de l’article de journal qu’il va sans doute écrire sur moi.

Mais je me flatte. L’article ne portera pas sur moi, il portera sur mes ovaires. Il portera sur ma cavité péritonéale qui, malgré leurs meilleures intentions, est maintenant envahie par le cancer.

Le calvaire, la souffrance viennent de cette froideur affectée de la médecine à l’égard des malades. Pour Posner le cancer est « génial », c’est son objet de fascination et de recherche.

Sur sa table de nuit, Vivian a placé en évidence une carte postale de la célèbre peinture du Pérugin qui représente le martyre de saint -Sébastien, datant de 1495. Une version à plus grande échelle est également présente dans le bureau de sa directrice de thèse, lors d’un flashback. Susan Sontag évoque, dans Le sida et ses métaphores, les martyres chrétiene·ne·s lorsqu’elle s’intéresse à la préservation de la dignité des malades. Selon elle la tuberculose n’affectait pas le visage et préservait la dichotomie corps esprit : « Cette dichotomie se retrouve au cœur de l’une des principales traditions iconographiques de la culture européenne, la description du martyre chrétien, avec sa coupure étonnante entre ce qui s’inscrit sur le visage et ce qu’endure le corps. Toutes ces images de saint Sébastien, de sainte Agathe, de saint Laurent (mais pas du Christ), dont le visage manifeste une supériorité dénuée de tout effort sur les tourments atroces que l’on inflige à la partie inférieure du corps. »

Anne Boyer, dans The Undying, part à la recherche des représentations de la seconde sainte citée par Sontag, sainte Agathe, dont l’évocation n’a rien d’anodin en regard de la l’illustration qu’elle propose rétrospectivement du cancer du sein :

J’ai commencé à collectionner des images de Sainte Agathe portant ses seins amputés sur un plateau. Agathe est la sainte patronne du cancer du sein, des incendies, des éruptions volcaniques, des femmes seules, des victimes de torture et viols. Elle est aussi la patronne des tremblements de terre, car lorsqu’elle perdit la vie alors que ses tortionnaires lui amputaient les seins, le sol s’est mis à trembler de vengeance.

L’image convoquée par Sontag de Sainte Agathe ne saurait être un hasard, le fait qu’elle ne s’y arrête pas signale de nouveau son incapacité à réparer la distance qui sépare son analyse littéraire de la maladie, des effets de la maladie sur son propre corps. Ce que la maladie fait à la critique littéraire.

Les besoins de la recherche (littéraire-médicale) justifient-ils l’annulation, la réduction et l’invisibilisation de l’individu en souffrance, suspendu par elle ?

Thompson et Nichols mettent en parallèle l’inflexibilité de l’enseignante avec celle du médecin dans leur réécriture de la pièce d’Edson. (J’ai noté en gras les passages qui diffèrent dans le film de la pièce) :

VIVIAN. That certainly was a maudlin display. « Popsicles », “Sweetheart”? I can’t believe my life has become so . . . corny. But it can’t be helped. I don’t see any other way. We are discussing life and death, and not in the abstract, either. We are discussing my life and my death. And I can’t conceive of any other tone. Now is not the time for verbal swordplay. Nothing would be worse than a detailed scholarship analysis and erudition, interpretation, complication. No. Now is the time for simplicity. Now is a time for, dare I say it, kindness.

VIVIAN. Quel spectacle larmoyant. « Glace à l’eau », « Mon Ange » ? Je n’arrive pas à croire que ma vie soit devenue aussi… cucul. Mais je n’y peux rien. Je ne vois pas d’autre alternative possible. Il est question de vie et de mort, et pas de manière abstraite. Nous parlons ici de ma vie et de ma mort. Et je ne peux pas concevoir d’employer un autre ton. Ce n’est pas le moment des joutes verbales. Rien ne serait pire qu’une analyse savante détaillée, que l’érudition, l’interprétation, la complication. Non. L’heure est à la simplicité. Le moment est venu, si j’ose dire, de la gentillesse.

Vivian fini par abandonner la métaphore de la critique littéraire au profit d’une activation plus sensible de ce qu’elle nomme « gentillesse ». Un regain d’humanité. Elle finira par préférer mourir dignement. DNR, « Do Not Resuscitate », est le code choisi pour mettre un terme à l’acharnement thérapeutique qui soutient la recherche, proposition qui lui a été présentée par l’infirmière qui la soigne et qui elle seule la regarde comme un être humain qui souffre dans son corps et dans son âme.

Dans la réécriture de Nichols et Thompson on entend le rejet de « l’interprétation » comme en écho au célèbre texte de Sontag « Contre l’interprétation ». « Nous n’avons pas, en art, besoin d’une herméneutique, mais d’une érotique » disait-elle alors.

L’idée de cet essai était une réponse à son ami Paul Thek mort du sida, à qui elle dédiera également « Le sida et ses métaphores ». Benjamin Moser, biographe de Sontag, rappelle qu’un jour, fatigué d’entendre Sontag analyser l’art de manière cérébrale, Paul Thek lui avait lancé : « Susan, stop, stop. I’m against interpretation. We don’t look at art when we interpret it. That’s not the way to look at art[33][33] Benjamin Moser, Sontag: Her Life and Work, Ecco, New York, 2019.. » (Arrête Susan, arrête. Je suis contre l’interprétation. On ne regarde plus l’art lorsqu’on l’interprète. Ce n’est pas ainsi qu’on regarde l’art.) Son recueil Against Interpretation, 1966, parmi lequel figure l’article éponyme, s’ouvre sur cette dédicace : « For Paul Thek ».

L’avertissement de Paul Thek résonne aujourd’hui encore, lorsqu’il est question de la maladie, mais Susan Sontag n’a pas pu arrêter d’interpréter, n’a pas réussi à regarder autrement la maladie, à donner de la place aux corps et aux émotions, tout comme elle n’aura pas réussi à faire place au féminisme. À ce féminisme, et à cette sororité, invoquées par Audre Lorde qui prônait, elle aussi, un usage de l’érotique comme antidote à la froideur, à l’asservissement et à l’invisibilisation. Plutôt que de poser un diagnostic, nos efforts doivent tendre vers la réparation.

Ainsi que l’exprimait Helen Gardner, spécialiste de l’œuvre de John Donne dont le nom est cité dans le film de Nichols : « A conceit is a comparison whose ingenuity is more striking than its justness, or, at least, is more immediately striking. All comparisons discover likeness in things unlike: a comparison becomes a conceit when we are made to concede likeness while being strongly conscious of unlikeness[44][44] Helen Gardner, « Introduction », in The Metaphysical Poets. Penguin, Londres, 1957.. » (Un concept est une comparaison dont l’ingéniosité frappe davantage que la justesse, ou, du moins, plus immédiatement. Toutes les comparaisons mettent au jour la ressemblance de choses qui diffèrent les unes des autres : une comparaison devient un concept lorsqu’on nous fait admettre la ressemblance en pleine conscience de la dissemblance.)

Ce jeu de ressemblances ou de dissemblances, de bonnes ou de mauvaises métaphores, à distinguer de manière paranoïaque, s’oppose à toute réparation. La comparaison, ou la métaphore, ont le pouvoir de faire tenir ensemble ce qu’on s’acharne à maintenir séparé.

Illustrations :

Susan Sontag, Duo pour cannibales, 1969

George C. Wolfe, La Vie Immortelle d’Henrietta Lacks, 2017

Mike Nichols, Wit, 2001