Matière sans maître

A propos des Poussières, de Georges Franju

Les Poussières est visible sur Tënk, la plateforme dédiée au documentaire d’auteur, jusqu’au 21 mai. Cliquer ici pour accéder à la page du film.

Les Poussières, commande de l’Institut National de la Sécurité tournée en 1954, est le sixième court-métrage de Franju, et peut-être l’un de ses films les plus ambigus. Si son amour pour Méliès était limpide dans son hommage rendu en 1952, de même que son dégoût de la guerre (Hôtel des Invalides, 1951), le propos de ce film semble pousser la dialectique propre à l’auteur, le rendant du même coup nettement plus problématique. Cette dialectique, que Gérard Leblanc, dans une expression dont il fait le titre de son livre, nomme une « esthétique de la déstabilisation »[11][11] Gérard Leblanc, Georges Franju, une esthétique de la déstabilisation, Maison de La Villette, 1992., consiste à faire coexister à l’écran le discours du commanditaire avec ses contradictions, laissant ainsi le champ libre au spectateur pour constater la multiplicité des points de vue sur le sujet.

Il est évident que la conclusion des Poussières, montrant un champignon atomique vu de l’espace, rend ironiquement dérisoire le commentaire sur la sécurité au travail, d’ores et déjà décrédibilisé par l’envahissement des particules. Toutefois, ce film porte également à son paroxysme l’étroite corrélation entre science et poésie qui traverse l’œuvre tout entière, tant dans l’écriture que dans le regard de l’auteur sur le monde, comme si celui-ci ne pouvait être compris que par le double truchement de l’expérimentation et de l’imagination. Plusieurs logiques vont ici se mêler ou s’affronter, s’exclure ou se recouvrir : l’artifice et la nature, la poésie et la science, l’industrie et l’artisanat… sans qu’il n’en sorte de vainqueur explicite.

La structure du film s’apparente à d’autres courts de Franju : prologue et épilogue avec, entre deux, une suite de « chapitres » dédiés à des industries particulières. On passe d’une fabrique à l’autre comme on suivait le guide de salle en salle au musée des Invalides. Mais contrairement aux victimes hantant les armures vides, les ouvriers empoussiérés sont bien vivants, et c’est leur place même au sein d’un monde qui se modernise que le cinéaste interroge. Thème récurrent chez l’auteur, l’industrialisation de la société est ici, comme dans En passant par la Lorraine (1950), directement abordée.

Ballet mécanique.

La première période de Franju a ceci de particulier que le cinéaste n’a durant celle-ci jamais cessé, à travers ses films, de redéfinir la place de l’homme dans une société qui entre dans les Trente Glorieuses : son rapport à la mort de masse, au nucléaire, à l’industrialisation, au merveilleux (l’héritage de Méliès) ou au fait religieux. La modernisation serait d’abord ici, visuellement, une question d’échelles et de rythmes. Les échelles, le film ne cesse de les alterner, de l’infiniment grand à l’infiniment petit. Le début et la fin du film montrent des images prises au télescope : d’une galaxie d’abord, prise depuis la Terre ; puis de la Terre depuis l’espace, où germe un champignon atomique duquel surgit le mot « Fin ». On ne saurait être plus clair. Inversement, plusieurs plans sont issus de vues microscopiques où l’on observe le mouvement brownien ou l’action de la silice sur les tissus cellulaires. L’on passe ainsi des plus grands ensembles observables au visible le plus petit, signe que le progrès scientifique a permis de discerner de nouveaux extrêmes, d’en prendre la mesure, et donc d’élargir le spectre des connaissances de l’Homme, le poussant à réévaluer sa place dans son environnement.

Explicitement, l’équivalence du poids des corps célestes à celui des microparticules en suspension donne à imaginer la masse de poussières dans l’univers, et par là, la place qu’elles y occupent. Déjà, le ton est donné, ces grains minuscules que l’on discerne à peine, voici qu’on apprend qu’ils sont aussi massivement présents que la totalité des planètes connues. S’il est difficile de les voir, et donc de les filmer, au moins peut-on en suggérer l’importance. Au milieu de toute cette matière, on en vient à se demander qui est la véritable poussière.

Nouvelles échelles des grandeurs, mais aussi accélération des cadences : la machine reproduit ce que l’homme voit dans la nature (la chambre expérimentale copie la toile d’araignée en démultipliant sa taille) ; l’usine s’inspire du mouvement de la mer pour fabriquer du sable, mais à un rythme industriel. Toute la séquence autour du broyage des galets est construite autour de la mécanisation de cette industrie : wagonnets, tapis roulants, tamis mécaniques, que l’homme ne fait bien souvent qu’actionner ou surveiller. On pourrait en dire autant des gros plans sur les peignes métalliques qui extraient le lin. Ce sont ces machines qui, en travaillant la matière première à un rythme soutenu, provoquent des nuages de poussières. Car pour filmer la poussière, elle doit être en mouvement. Ce sont ces déplacements d’air qui permettent de la porter au regard… et aux poumons. Le cinéma devient cette machine qui rend le danger visible, à l’image de ce projecteur dans l’usine de lin, « rayon de soleil » éclairant les poussières ambiantes. La poussière mouvante, volutes crachées par les innombrables cheminées ou fine poudre issue des matières polies, hante la plupart des plans, jusqu’au terme lui-même qui revient sans cesse dans la bouche du récitant.

À ces machines qui dégagent de la poussière vont s’opposer les multiples bouches d’aspiration et autres filtres. Dans une note de tournage exhumée par Gérard Leblanc[22][22] Gérard Leblanc, “Poussières : écriture du réel contre réel documentaire”, pp235-241, in Dominique Bluher et François Thomas (dir.), Le court-métrage français de 1945 à 1968, De l’âge d’or aux contrebandiers, P.U.R., 2005., Franju projette de donner à son film l’aspect d’une « compétition » entre le péril encouru et les protections envisagées. Concrètement, cela va se traduire par plusieurs travellings le long de conduits, comme ce « canard » dans les artères minières, ou des plans fixes traversés dans toute leur longueur par ces « filtres à manches » et autres tuyaux courant le long des architectures industrielles. Le film alterne problèmes mécaniques et solutions scientifiques qui tentent de canaliser « l’évasion de la matière », en vain. Cette expression doit au passage nous alerter : elle est le signe d’un échec, l’échec de l’Homme à maîtriser complètement les éléments ; échec, aussi, à maîtriser sa propre technique : que penser sinon de cette bombe atomique qui clôt le film ? La poussière, c’est d’abord cette matière libre qui s’échappe de toutes parts, et ne se soumet jamais entièrement au contrôle de la science, ces tubes n’étant que des placebos qui rassurent plus qu’ils assainissent. À l’image, la poussière remporte la manche contre les filtres : même aspirée en partie, elle reste présente et retombe visiblement dans les environs. Et ce n’est pas la «main » d’oeuvre qui suppléera aux ratés des machines : voir ce plan d’une ironie cruelle d’un mutilé (de guerre ? du travail ?) qui balaie le seuil d’un hangar, le balai accroché à son bras mécanique. La victoire de la poussière ne fait aucun doute.

Rappelons à ce propos que les premières poussières montrées ne sont pas celles du brouillard de Londres ou des fumées de Leeds, mais des grains naturels. La Terre produit sa propre poussière, et celle-ci n’est pas nocive en soi : elle s’intègre au paysage, voire le constitue (les dunes du désert : des amas de poussières) – là encore, cela se voit. Au contraire, les poussières industrielles transforment le paysage. La caméra de Franju enregistre les conséquences de l’industrie, et traite donc d’abord cette pollution dans ce qu’elle a de plus visible. C’est l’autre visibilité de la poussière : une fois son déplacement terminé, elle se fige, et fige avec elle le paysage : « village pétrifié », « paysage couleur de poussière ». Plutôt que d’entamer une diatribe sur l’environnement, le commentaire nous laisse imaginer, par ces visions poétiques et inquiétantes d’un monde quotidien déformé, l’action des industries sur la nature. Plus prosaïquement, Franju glisse également, silencieusement (il fait confiance au spectateur pour le remarquer sans son aide – et déjoue ainsi l’autorité du commanditaire), un plan d’une gouttière recueillant l’eau empoussiérée de l’atmosphère de l’usine, et la déversant finalement un peu plus loin dans une nature idyllique : le système mis au point pour protéger l’homme ne fait que le détourner vers son environnement direct, contribuant, avec l’implantation de nouvelles usines, à sa disparition (avec l’industrie du charbon de bois, « les arbres ont disparu de la vallée » nous dit le commentaire).

Rythme encore, quand aux tapis roulants des usines s’ajoutent les camions et les trains transportant les marchandises, produisant au passage leur lot de pollution : la production s’accélère, et avec elle les échanges et les flux. La France des années 50 est en train de changer : ce n’est pas un hasard si trois des industries choisies se rapprochent chacune d’un ordre professionnel distinct : agriculture (le traitement du lin) et artisanat (porcelainerie de Limoges) aux méthodes relativement anciennes, puis travail mécanisé dans les industries lourdes (fabriques du sable des galets et creusement des galeries de barrage). Les différentes formes de production coexistent encore, mais les décennies à venir renverront définitivement les premières au passé, au profit des secondes – pour un temps au moins. À ces corps de métiers s’ajoute la science, dont les expérimentations sont tout à la fois la cause (par leurs trouvailles) et la conséquence (puisque chaque progrès technique entraîne son lot de questions) de la modernité : « la modernisation combat ce qu’elle a en partie contribué à créer », écrit encore Franju.

L’homme dans l’industrie.

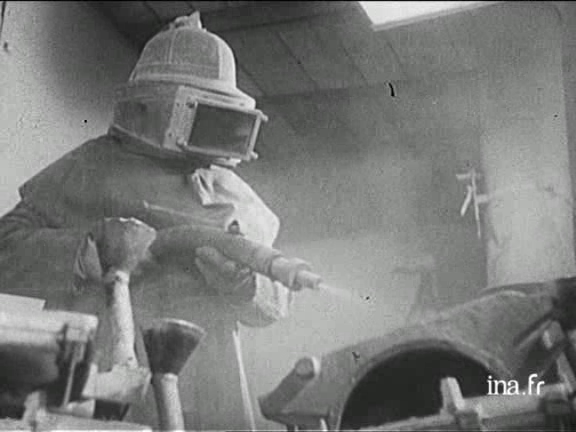

Au paysage transformé par les rejets industriels correspond un homme « défiguré » : masques de protection aux formes futuristes, visages noircis des mineurs de fonds, visages blanchis au talc dans les cokeries, cagoule et scaphandre des postes les plus exposés, jusqu’à cette tête de bois parée d’une espèce de masque à gaz, cobaye d’une scientifique aux faux airs de savant fou, qui lui envoie des doses de poussières toujours plus fortes. Filmée en gros plan, presque humanisée (on pense aux heaumes des Invalides), cette tête sans corps – Méliès n’est pas loin – avec ses yeux électriques, prend un air inquiétant. « Quel sera le visage de l’homme moderne ? », serait-on tenter de se demander face à ces faces difformes.

Sans doute faut-il dire un mot de la visagéité dans la filmographie de l’auteur des Yeux sans visage. Le visage est chez Franju le lieu de l’exposition au danger. Siège de l’humanité par excellence, il est en cela le lieu le plus fragile de tous. Exemple canonique, quand le professeur Génessier vole son visage à une victime qui, ayant perdu son humanité, se suicide. Tout aussi parlante est la scène où le capitaine Roy éclaire avec une torche le visage de son lieutenant (Thomas l’imposteur, 1964), ce dernier étant alors instantanément abattu. Le pouvoir principal de Judex (1963), comme de L’homme sans visage (série réalisée pour la TV en 1975), semble précisément celui de dissimuler son identité à ses ennemis par des masques ou des postiches[33][33] Ajoutons que souvent au contraire, les notables avancent chez Franju à visage découvert : c’est leur position élevée qui leur tient lieu de masque social, et dissimule aux autres les monstres qu’ils sont. Génessier donc, mais aussi, le père avocat de La tête contre les murs, ou Favraux, le banquier véreux “démasqué” par Judex..

Or ici, les seuls ouvriers sans masque sont à la fois les plus exposés et ceux dont le savoir-faire est le plus mis en avant. La séquence dans la porcelainerie est la plus longue du film, et l’auteur accorde une grande importance aux gestes des artisans par des gros plans et des commentaires (les rapprochant en cela des scientifiques). Cela n’a rien d’étonnant en soi, si l’on songe à la manière dont Franju filme les travailleurs manuels. Dès Le sang des bêtes, l’auteur prenait soin de décomposer le travail des bouchers, dont il nommait chaque étape et chaque outil, en précisant sa fonction dans l’ensemble du processus de fabrication, qu’il tentait ainsi de donner à voir et à comprendre. C’est cette précision que l’on retrouve dans le filmage des ateliers de porcelaine, et qui s’apparente à la veine du documentaire pédagogique propre à l’auteur, pédagogie prise au pied de la lettre, le documentaire visant à apporter au spectateur des connaissances sur tel ou tel métier[44][44] Voir aussi la longue décomposition d’un trucage de Méliès ou la place importante accordée à la découverte du radium dans Monsieur et Madame Curie, le film précédent (1953).. Mais ce didactisme, commun à un grand nombre de films de l’époque, est ici transcendé par le regard poétique que Franju porte aux sujets filmés, artisan-orfèvres dont la finesse d’exécution est le signe d’une humanité profonde – ce qui rend dérangeant Le sang des bêtes, c’est précisément l’humanité des bourreaux. C’est là que s’ajoute un second tour à la dialectique de l’auteur : ceux qui sont peut-être les plus à-même d’être fiers de leur savoir-faire (de leur maîtrise) sont aussi les plus touchés, à l’instar de Marie Curie, dont le visage était filmé en « hyper-gros plan », comme si la caméra le scrutait à la recherche de signes de mort pesant sur elle[55][55] On pense alors à cet autre visage, celui de Christiane (Les yeux sans visage), nécrosé de jour en jour, dans la série de photographies que son père commente d’une voix distante, aussi chirurgicale que ses gestes..

Les masques protègent-ils les visages pour protéger leur humanité ? À moins que, perdant contact avec le travail, ils perdent un pan de ce qui fait d’eux des Hommes : autrement dit, la disparition du travail induite par l’automatisation en pleine expansion conduit à une défiguration, c’est-à-dire à une perte d’humanité. Au danger physique s’ajoute une lecture poétique du problème : la fierté des artisans qui font « chanter la matière »[66][66] Jean-Paul Sartre, dans son célèbre Orphée noir, préface à l’Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française de Léopold Sédar Senghor (PUF,1948), écrivait que pour l’ouvrier blanc, à l’inverse du poète noir, la nature n’est que matière, et la matière “ne chante pas”. C’est peut-être le contraire que montre Franju avec cette assiette en porcelaine : l’homme travaille la matière au point de voir au travers, d’atteindre le point de transparence extrême au-delà duquel elle rompt, note parfaite où la matière atteint son point d’harmonie visuelle. semble s’opposer aux faces talquées ou charbonneuses des « serviteurs de l’industrie » (dixit Franju). Ainsi, derrière la critique liée à la santé malmenée des travailleurs, on sent poindre une autre inquiétude, liée à la déshumanisation induite par le travail moderne, à la perte d’un certain rapport poétique au travail – rapport qu’à sa manière exprimait déjà l’écoute de La Mer sur le théâtre des abattoirs.

Regard scientifique, regard poétique.

À la différence des corps des soldats des Invalides ou des bouchers de la Villette, mutilés et distordus, les risques encourus ici sont invisibles, d’où le recours à la radiographie et au microscope. La science vient au service du cinéma, l’imagerie scientifique révèle les poumons malades de l’artisan : alors qu’il se croit en parfaite santé, la radiographie (autre référence au couple Curie) permet de distinguer les symptômes de la silicose qui le ronge de l’intérieur. Au même titre que les images prises au télescope évoquées plus haut, les moyens scientifiques sont une possibilité pour montrer l’invisible, et faire prendre conscience d’un réel insoupçonné. Ajoutons à cela la part indispensable du commentaire, car sans cette voix-off, nous ne saurions distinguer des poumons sains d’organes endommagés, ni comprendre l’action fatale des particules de silice sur les cellules pulmonaires : le texte lui-même peut être un outil scientifique qui fait voir l’image autrement.

Mais ce texte se permet aussi de franches ruptures, passant de l’exposé scientifique, énumérant éléments chimiques et maladies peu connues (du feldspath au kaolin, des pneumoconioses à la silicose), à des figures de style poétiques (« poussières vivantes du pollen », « lambeaux fibreux accrochés comme des vermines » aux alentours de l’usine de lin, ou encore cette « évasion de la matière » déjà évoquée). La musique enfin, sert tantôt de contrepoint poétique au pessimisme du film, tantôt s’estompe pour laisser entendre le grondement des machines.

Faire du cinéma un lieu de croisement entre science et poésie aura été l’un des mérites de l’auteur. Franju a dirigé plusieurs années durant (1945-1953) l’Institut de cinéma scientifique, succédant à son ami Jean Painlevé. Son intérêt pour ce type de cinéma ne doit pas surprendre. D’abord, les images des films scientifiques tentent d’explorer le réel et de le comprendre ; mais ces images, à la beauté inédites, dégagent également une véritable poésie, que Kate Ince propose à juste titre de rapprocher des théories du réalisme selon André Bazin, qui y voit des images porteuses d’une « vérité nue, au réalisme insoutenable »[77][77] « Marey et Muybridge n’inventaient pas seulement le cinéma, ils créaient aussi son esthétique la plus pure. […] C’est dans la proscription la plus absolue des intentions esthétiques comme telles que la beauté cinématographique se développe par surcroît comme une grâce surnaturelle. » André Bazin, Le cinéma français de la Libération à la Nouvelle Vague, Cahiers du cinéma, 1983, p221, cité par Kate Ince, Georges Franju, Au-delà du cinéma fantastique, L’Harmattan – P.U.L, 2008, p113. Ainsi peut-on discerner, dans ces images d’un assaut microscopique sur l’intimité la plus profonde de l’homme, une violence comparable à celle du Sang des bêtes. Image tragique qui se charge d’une poésie abstraite : formes inconnues qui se font et se défont sous la lentille du savant.

C’est sur cette poésie puisée au sein même du réel que Franju va s’appuyer. Par un regard attentif à l’étrangeté du monde, rehaussé par des cadres inattendus, le film souligne l’anormal là où nous n’aurions vu que de l’ordinaire – définition même de l’insolite. Cette étrangeté, on la retrouve tout au long du film dans des images proches du fantastique : le Londres brumeux, les guirlandes de lin sur un arbre mort, ce scientifique au masque à gaz happé par la poussière dans un sombre tunnel, ou encore cet ouvrier qui dessable des pièces de fonderie sous un épais scaphandre, et jusqu’à ces oiseaux qui s’envolent de la montagne comme un vol de corbeaux annonçant un sombre présage. Mais il ne faudrait pas croire qu’en donnant à ses images ces atours poétiques, Franju s’évade à son tour de la matière : il y colle au contraire plus que jamais. En effet, ce recours à la poésie est salutaire dans la mesure où il permet, tout en restant implicite, de perturber les repères du spectateur et de l’inciter à produire librement un jugement nouveau sur une situation pourtant connue de lui. Comme si l’auteur s’était posé la question : comment révéler quelque chose que l’on connait déjà ? En le changeant de cadre, de contexte, en lui donnant une autre image, indécidable[88][88] En cela, on comprend que Kracauer ait vu en Franju un exemple de cinéaste rédimant la réalité matérielle, capable de la ramener à ses potentialités physiques en nous la faisant voir comme nous avions oublié qu’elle était.. Quand les ouvriers eux-mêmes semblent avoir oublié ce que leur situation a d’étrange, voire d’inhumaine (ils mangent et boivent en gardant leur masque blafard), Franju en exhibe l’apparence théâtrale : non seulement ils sont maquillés, mais l’usine sert de décor de cinéma. [99][99] Plus prosaïquement, cette scène rappelle aussi l’archaïsme des protections, qui renvoient, comme l’usine, au siècle passé : on y tourne Les Misérables, prévient l’écriteau, ce qui revient à dire que l’usine convient bien à une ambiance du XIXe siècle.

Si l’on sent bien que Franju condamne l’industrie en montrant comment la poussière a remporté son duel contre la science, il ne le dit d’abord jamais explicitement, mais laisse au spectateur le soin de faire la part des choses, de lire entre les images (et aussi de les lier entre elles : lecture et reliure), refusant en cela de « penser à sa place »[1010][1010] Dans son entretien avec Serge Daney pour la série Microfilms, Franju, malgré son admiration pour Méliès, lui reprochait de « rêver à [sa] place ».. Surtout, la poésie des images révèle une beauté cachée au coeur du danger. « Les poussières comme source d’émerveillement et de destruction tout à la fois. Le thème enchante jusque dans l’horreur. »[1111][1111] Gérard Leblanc, Une esthétique de la déstabilisation, op. cit., p. 58. Le regard poétique touche alors au politique : en montrant la « théâtralité » de la situation des ouvriers, Franju refuse d’en admettre dans son film la normalité, de la considérer (donc de la montrer comme) « naturelle », et pousse le spectateur à s’interroger. Oscillant entre l’étonnement et l’anxiété, la contemplation et le danger, celui-ci perd « sa part de maîtrise » sur le monde filmé, maîtrise que lui donnent la science, le discours institutionnel, ou la part majoritaire des documentaires didactiques[1212][1212] “Il s’agit pour [le spectateur de documentaire] de douter de ce qui parait établi, de percevoir la représentation comme une réalité qui se surimpose à la réalité de référence pour entrer en rivalité avec elle, la miner, la transformer ou la mettre en doute.” Jean-Louis Comolli, “Ceux qui se perdent”, in L’image indécidable – Images documentaires, n°32/33, 4e trimestre 1998 – 1er trimestre 1999, pp20-21.. Il peut ainsi entrer dans le jeu qui se crée entre le réel et sa représentation, éprouver l’écart. C’est le propre du documentaire, quand il cesse d’être seulement reportage ou magazine[1313][1313] Il existe évidemment de grands documentaires télévisuels, le support n’est pas la question., d’assigner une place trouble à celui qui le regarde : être assis sur son siège, mais toujours en mouvement, entre la réalité du monde et celle de l’écran. En perpétuelle évasion.

Les poussières, un film de Georges Franju.

Commentaire : Georges Franju, dit par Georges Hubert / Musique : Jean Wiener / Caméra : Jacques Mercanton.

Durée : 21 minutes.

1954.