Mélanogramme

Sous la peau nos yeux obscurs, et une fourmi

« … ce qu’il regardait, à la longue le mettait en rapport avec une masse nocturne qu’il percevait vaguement comme étant lui-même et dans laquelle il baignait. »

Maurice Blanchot

Les images noires ne sont pas les images du noir. Dans une image noire, le noir n’est pas qu’une couleur exposée dans la représentation, quand bien même cela serait de fond en comble, mais il y est une couleur avant tout imageante. Le noir y est moins à l’image qu’il ne la conditionne, et n’existe pas en dehors d’elle, à la fois ajour d’un site figuratif et stigmate d’un champ de projection. Il est moins à voir que ce qui fait voir. D’images noires, le cinéma photographique, avec ce qui aura à partir d’un moment donné constitué son statut d’expérience, aura plus que tout autre art visuel regorgé. D’abord par le noir de la salle (qui n’est d’ailleurs à divers titres jamais complet) : « C’est dans ce noir urbain que se travaille la liberté du corps ; ce travail invisible des affects possibles procède de ce qui est un véritable cocon cinématographique ; le spectateur de cinéma pourrait reprendre la devise du ver à soie : inclusum labor illustrat : c’est parce que je suis enfermé que je travaille et brille de tout mon désir[11][11] Roland Barthes, « En sortant du cinéma », Communication, « Psychanalyse et cinéma », n° 23, 1975, p. 105.. » Puis ce noir qu’on pourrait qualifier de « transcendantal », comme les étoiles ne se peuvent observer à l’œil nu que la nuit, finit par contaminer les états figuratifs de l’écran : corridors de pyramide, boyaux souterrains, égouts, pièces où les plombs ont sauté, tunnels ferroviaires, intérieur des cercueils. Le cinéma est une crypte gigogne.

Le mélanogramme : de toutes les images noires la plus noire.

Je ne ferai pas des images noires la taxinomie figurative, non plus qu’iconographique : en ce qui regarde les classifications, je suis plus darwinien que linnéen. M’intéresseront plus ici les variantes et les ponts, qui font et sont tous les individus concrets, que les nomenclatures rigides et induites qui ne se rencontrent nulle part, les classements nosologiques qui concernent peu la théorie des images.

Malgré tout, je commencerai par plusieurs proscriptions. Que la vision théorique n’ait rien à voir avec les catalogues disciplinaires, n’empêche pas pour autant – bien au contraire – que l’activité spéculative soit une activité disciplinée. D’emblée, il nous faut distinguer le mélanogramme, tel que j’en parlerai par la suite, de tous les plans à clignotements interstitiels, comme dans les discothèques, par exemple, ou bien les travellings avec corps ou parois en amorce transitoire très près de la caméra, c’est-à-dire toutes images qui ne proposent qu’une pulsation passagère d’un noir par occultation, interruption, empêchement de la lumière. Le noir du mélanogramme n’est jamais – comme l’ombre portée ou environnementale – une conséquence de ce qui arrive à la lumière. Il est antérieur à l’absence de lumière.

Corollaire. Je ne parlerai pas plus d’obscurité ou de pénombre, comme on peut les rencontrer dans de nombreux films d’horreur, où le danger surgit et se donne à la perception comme forme phénoménale paradoxalement en dehors de la lumière (le phainomenon est « ce qui apparaît dans la lumière »). Le mélanogramme n’est pas une image où ce qui se peut voir dans le noir se voit malgré le noir, par des attentions zonales sauvées de l’assombrissement – par une ou des sources de lumière, dans le champ ou en dehors, contextuellement motivée(s) ou truquée(s) : torche, briquet, réverbère, flash photographique, lune, projecteur… –, mais c’est une image où ce qui se voit n’est visible que par le noir.

Corollaire du corollaire : seront également éliminés de mon propos les fondus au noir, iris, et ainsi de suite, toutes les occurrences de ponctuation du montage filmique, ou encore les écrans noirs (Hurlements en faveur de Sade [1952] de Guy Debord, L’Homme atlantique [1981] de Marguerite Duras), le noir de la pellicule directement exposée à la lumière (Man Ray), tous ces moments qui sont autant de suspension de la part représentative et figurative du film, où rien ne s’éclaire. Le mélanogramme traite avec la visibilité des figures dans le noir.

Mélanome

Telles sont, à l’issue de ces trois exclusions liminaires, les propriétés fondamentales du mélanogramme : ingression, inhérence, incarnation.

Le mélanogramme est un « noir plus noir que le noir », pour reprendre la formule de L’Atalante fugitive, ou Nouveaux emblèmes chimiques des secrets de la Nature (1617) de Michel Maier à propos de la matière noire des alchimistes, plus connue sous le nom d’« œuvre au noir » : nigrum nigrius nigro[22][22] Cf. Gaston Bachelard, La Terre et les rêveries du repos [1948], Paris, José Corti, 2004, p. 36.. Bien avant les pages noires de Vie et opinions de Tristram Shandy, gentilhomme de Laurence Sterne (1759-1767) et peut-être plus encore les tableaux abstraits de Kasimir Malevitch, l’astrologue paracelsien Robert Fludd avait représenté, quant à lui, dans son Histoire métaphysique, physique et technique de l’un et l’autre monde, à savoir du grand et du petit (1617-1624), en une image qui se nie elle-même pour se faire voir, radicalisant le paradigme de la chambre noire alors dominant pour l’intelligibilité des activités de l’esprit (Descartes, bientôt Locke), l’origine de l’univers par un carré tout noir encadré quatre fois par la même mention scripturale : « Et sic in infinitum » [Fig. 1].

Fig. 1.

Robert Fludd, Histoire métaphysique, physique et technique de l’un et l’autre monde, à savoir du grand et du petit, De Bry, Oppenheim, 1617-1624

Le noir mélanogrammatique est un noir tel qu’il n’apparaît pas simplement comme une couleur posée sur des objets – couleur, le noir est déjà achromatique : qui-absorbe-toutes-les-couleurs, c’est une « non-couleur » disaient Goethe et Maine de Biran – mais se présente si noir qu’il en devient positivement l’origine de la substance en tant que telle. Les images suggestives ne manquent pas : poix, suie, pétrole ; toutes matières collantes, grasses et épaisses. Comme le rappelle Vincent Bontems, c’est le propre du noir, d’un côté, de renforcer la croyance en une objectivité de la substance matérielle et, de l’autre, de suggérer que celle-ci restera toujours hors de notre portée : « Le noir figure le retrait de la substance en elle-même[33][33] Vincent Bontems et Roland Lehoucq, Les Idées noires de la physique, Paris, Les Belles Lettres, 2016, p. 70.. » Le noir resserre l’espace sur la substance et la repousse toujours plus loin dans le revers de la vue. Le noir est la couleur de l’enfoncement dans la matière (noir du sous-sol, du ventre, etc.) mais aussi de la dématérialisation. Dans Lucy (2014) de Luc Besson, après avoir atteint plus de 70% d’utilisation de ses capacité cérébrales et pouvant dès lors contrôler le temps, la matière et l’énergie, la protagoniste éponyme se transforme en un ordinateur par mutation de son corps en câbles organiques noirs [Fig. 2] ; une fois l’ordinateur pulvérisé, le noir sera également la couleur de la clé de stockage contenant le savoir absolu qu’elle nous lègue, puis de l’écran du message qu’elle envoie sur le téléphone portable d’un inspecteur de police pour indiquer qu’elle se tient désormais « partout [everywhere] » : Lucy n’a plus d’existence matérielle, c’est-à-dire bornée dans l’espace et dans le temps, elle est devenue noire. Le ciel immense est noir parce qu’il est transparent. À la fois, le noir est quelque chose et n’est rien, il est et n’est pas, il est ce qui n’est pas et n’est pas ce qui est.

Fig. 2.

Luc Besson, Lucy, 2014

Au cinéma, nous savons des scansions importantes de la substantialisation par le noir, depuis L’Homme-léopard (The Leopard Man, 1943) de Jacques Tourneur jusqu’à Tropical Malady d’Apichatpong Weerasethakul (Sud pralad, 2004), en passant par L’Heure du loup (Vargtimmen, 1967) de Ingmar Bergman. Dans Les Clowns tueurs venus d’ailleurs (Killer Klowns from Outer Space, 1988) de Stephen Chiodo, on peut voir des spectateurs ébaudis être avalés par l’ombre chinoise géante d’un tyrannosaure, réalisée avec ses doigts par l’un des augustes extraterrestres [Fig. 3]. Mais ce ne sont que des étapes vers un noir autonome. La lumière y vient encore de l’extérieur : il y a clair-obscur, ombre portée, toute la petite machinerie de la physique et de l’optique matérielles. Sombre (2002) de Philippe Grandrieux en rythme le traité des divers usages cinématographiques : contre-jour, vision mésotopique (activée par la lumière crépusculaire), amorces, et ainsi de suite.

Fig. 3.

Stephen Chiodo, Les Clowns tueurs venus d’ailleurs, 1988

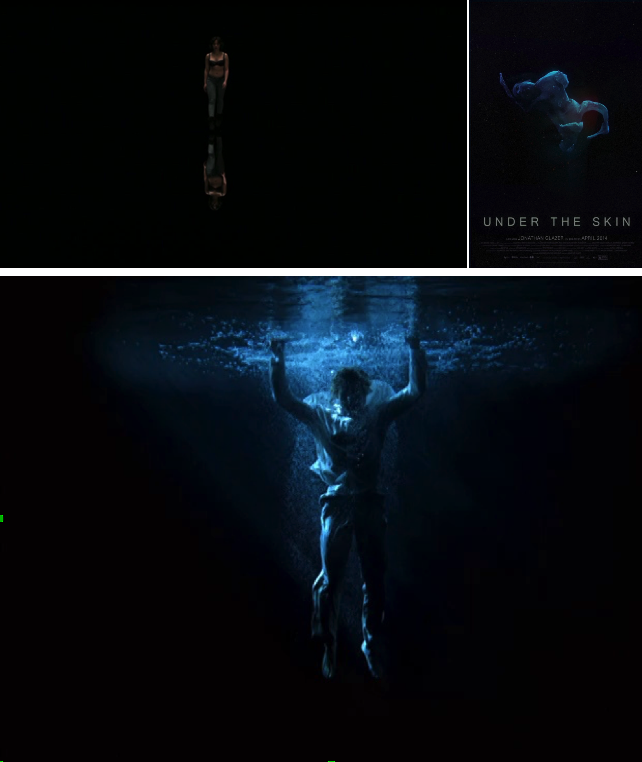

Les moyens de l’image analogique sont restreints : comment éclairer le noir sans l’annuler ? L’image numérique va nous proposer, par ses possibilités d’éclairage par programmation informatique, c’est-à-dire indépendantes des lois de la physique, d’autres perspectives. Les mélanogrammes de Under the Skin (2013) de Jonathan Glazer en offrent un bel exemple : ce que l’on a appelé son « monde noir » », mais que je propose donc de nommer plutôt son mélanome – à savoir étymologiquement son « noir (mélas) inhumain (ômos) » –, d’abord parce que cet endroit n’est accessible que par l’intervention d’un extraterrestre, ensuite parce que la question de la peau (dont notre exo-organisme se recouvre afin de passer pour humain) est essentielle aux affabulations narrative et visuelle du film, enfin parce que ce noir est mortel pour ses victimes humaines.

Noir- (ingression)

Dans Under the Skin, une extraterrestre attire des hommes seuls pour les faire disparaître dans une matière noire liquide et gluante, envahissant la totalité du champ – formes anthropoïdes mises à part. Ces hommes la suivent dans une pièce également toute noire, sans maçonnerie ni volume identifiables, apparemment vide et ouverte sur une sorte de transdimensionnalité intersidérale, une manière de réalité alternative ou de trou de ver[44][44] Le recours à une texture liquéfiée pour signaler le passage vers une dimension surnaturelle est un stéréotype du cinéma : Orphée (1950) de Jean Cocteau, Prince des ténèbres (Prince of Darkness, 1987) de John Carpenter, Stargate, la porte des étoiles (Stargate, 1994) de Roland Emmerich, etc.. On n’observe aucune bordure, aucun fond ni pourtour (tel chez Fludd, le cadre indique l’absence de limites). L’image est comme recouverte d’un enduit de Vantablack[55][55] Le Vantablack est une matière faite de nanotubes de carbone disposés verticalement et serrés les uns contre les autres (Vertically Aligned NanoTubes Arrays). Elle a été inventée en 2012 par l’entreprise britannique Surrey Nanosystems. D’abord à usage militaire.. Le plancher est seulement discernable par la réaction du sol au poids des corps et leur reflet à sa surface. Les cibles s’y dénudent puis se noient dans cette manière de vinyle désormais fondu (la pièce indifférencie le solide du liquide) où leur corps devient flasque comme une grenouillère en latex, réduit à une exuvie bleuâtre de mue. On y sent nettement l’influence visuelle, plastique et chromatique, de Bill Viola (Ascension [2000]). Les viscères et le sang sont ensuite évacués dans le rouge magmatique d’une courte séquence tirant vers l’esthétique expérimentale du cinéma-matière [Fig. 4]. (Sur le plateau, les acteurs marchaient sur un plancher réfléchissant de verre noir [le verre est lui-même dans un état entre le liquide et le solide], dissimulant une piscine dans laquelle ils entraient et dont le plancher s’affaissait pour produire cet effet de submersion, avec un système pour contrebalancer le débordement de l’eau. Les scènes ont été parachevées informatiquement.)

Fig. 4.

Jonathan Glazer, Under the Skin, 2013

Jonathan Glazer, Under the Skin (affiche du film), 2013

Bill Viola, Ascension, installation vidéo sonore, 2000

Inversant le régime du fondu au noir en bout d’image, entre deux images, cette matière noire répandue dans tout le champ se présente en pleine image comme du noir fondu. On y a moins affaire, substantialisation de la couleur noire extrême oblige, à un objet noir qu’à un noir-objet. Ce noir-objet, dont les bords, coins, contours, détails sont indiscernables, se donne en même temps comme un noir-espace. Dans ce film plus topologique que géométrique, l’objet contenu dans l’espace et l’espace contenant l’objet se rejoignent l’un dans l’autre, et l’on passe de l’un à l’autre – ou inversement – sans arrachage ni décollement. Ce noir signe l’indistinction de l’objet et de l’espace : il ne prend pas place dans un espace préexistant mais fait espace de son expansion. En physique newtonienne classique, l’espace est distinct des objets qui l’occupent : il leur préexiste, comme un tiroir vide que les objets viendraient ensuite remplir. Le noir-espace de Under the Skin est un espace d’après Albert Einstein et Hermann Minkowski, d’après la théorie de la relativité : l’espace est une sécrétion des objets et est déformé par leur présence. L’espace est de l’objet suinté. De l’objet de plus loin que l’objet.

Ce noir-objet-espace, c’est ce que j’ai proposé d’appeler plus haut un mélanome. Il se présente d’abord comme un crétinisme cinématographique repliant l’illusionnisme imaginaire du champ tridimensionnel sur le matériau plan du médium (pellicule, écran – fatalement soumis à l’emprise géométrique) : les personnages se tiennent dans cet espace sans détails, sans agencement, sans profondeur comme sur la surface externe des photogrammes ou de l’écran de leur diffusion, insectes patineurs glissant sur un aplat noir et dont les corps s’effaceraient progressivement, non pas en s’enfonçant dans une certaine nappe (il y a un espace caché en dessous), mais comme sectionnés et rongés par une ligne invisible que rien franchit, ainsi que pourrait le faire un laser : l’image nous le donnera d’ailleurs plus tard, à part, sous la forme d’un rayon rouge coupant l’image noire en deux au moment de l’expulsion des résidus organiques (c’est un tapis glissant vu de profil) [Fig. 5].

Fig. 5.

Jonathan Glazer, Under the Skin, 2013

Le mélanogramme est un site théorique par le noir – on devrait désormais plutôt écrire « noir- » – de ce que c’est qu’être une image. Autre manière de le dire : le mélanogramme est l’angoisse de la perception par quoi le percevoir devient l’objet de la perception.

« Illumination noire » (inhérence)

Prétendre que ce noir agit sur la perception, c’est engager que le noir est l’occasion d’une expérience inédite de la vision humaine : non plus tenir l’espace comme – avec le temps – la condition de possibilité de la perception, non plus penser l’espace comme une « forme a priori de la sensibilité » (Kant), c’est-à-dire dans une perception blanche, pure, vierge, mais percevoir l’espace comme un objet à part entière par une perception noire[66][66] Malgré certaines apparences, les mélanogrammes sont – en passant – aux antipodes des « plans blancs » dans le camion au début du film, qui se souviennent de 2001, l’Odysée de l’espace (2001 : A Space Odyssey, 1968) de Stanley Kubrick ou de THX 1138 (1971) de George Lucas, et mériteraient une analyse à part entière.. Le noir est d’abord une propriété de la perception qui voit. Il existe de nombreux cas où l’adjectif « noir » ne dénote pas quelque chose d’expressément visible, mais connote plutôt l’impact d’un objet sur la vision humaine, quand le faire-voir cède la place à « faire-noir » dans lequel la vue disparaît. Trous noirs, énergie noire et matière noire le sont parce qu’ils sont invisibles pour l’œil humain. Les premiers parce qu’ils absorbent la lumière (qui est pour notre physiologie oculaire la condition de toute visibilité). La deuxième parce qu’elle n’absorbe pas plus la lumière qu’elle n’en émet. La troisième, peut-être la constituante la plus importante de tout l’univers, parce qu’elle est à ce jour radicalement inintelligible (probablement de la matière non baryonique, c’est-à-dire non composée de protons, de neutrons et d’électrons). À chaque fois, l’adjectif « noir » y désigne une limite différente de nos puissances humaines.

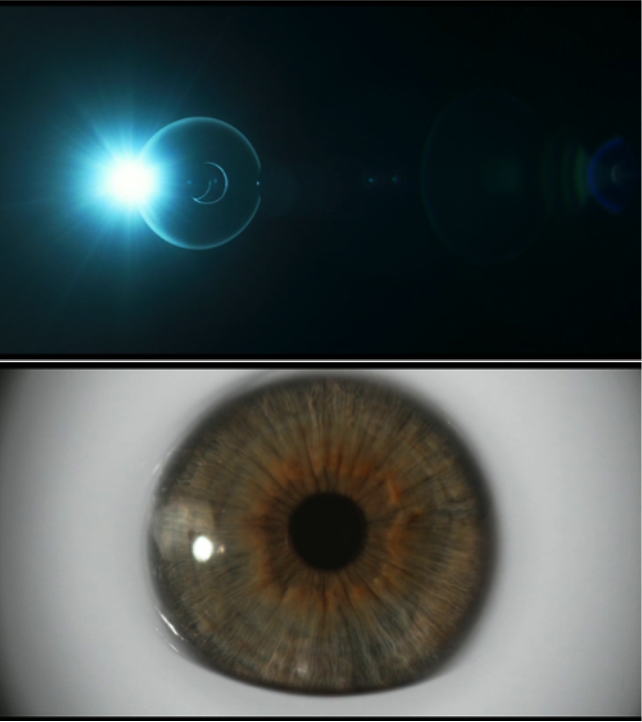

Le prologue du film, variant sur l’entrée en matière de Blade Runner (1982) de Ridley Scott, avait déjà annoncé la couleur [Fig. 6]. Le premier plan débute par un écran noir. On entend parallèlement une voix répéter des mots en anglais, comme pour les apprendre, dans un processus de labialisation où se joue autrement l’accès au signifiant. Cet écran noir est après coup montré comme un disque noir, puis un second disque apparaît, lumineux celui-là. L’image ressemble alors à tant d’autres de planètes et d’étoiles, d’éclipses ouvrant maints films de science-fiction. Mais le cliché rapidement n’épuise plus ce qui se fait voir. La suite nous apprend que nous n’avons jamais vu que la construction d’un œil humain. Voir, c’est nommer ; nommer, c’est faire exister. Un monde est désormais disponible.

Fig. 6.

Jonathan Glazer, Under the Skin, 2013

Par-delà les lieux communs de la coincidentia oppositorum du microcosme et du macrocosme (le « trou noir » de l’œil : la pupille apparaît noire car la majorité de la lumière est absorbée à l’intérieur) ou de l’assimilation de l’œil à une activité d’éclairage stellaire (par exemple le soleil-œil et les soleils-autoportraits de Turner, comme dans Lumière et couleur (la théorie de Goethe) – Le lendemain du déluge de 1843), cette scène montre que le noir a toujours été celui de notre pupille. L’œil, qui nous fait voir, est, dans un contexte visuel, l’objet étranger par excellence (il est d’ailleurs, en l’occurrence, celui d’un extraterrestre). L’œil ne peut pas se voir physiologiquement lui-même et se retire à jamais derrière la vue comme un calmar visqueux plongeant dans ses abysses.

La plupart des antécédents de l’« eau noire » compacte de Under the Skin, bien que très en deçà en termes d’enjeu théorique, avaient déjà pointé le rôle de l’œil. Dans la série télévisée X-Files : Aux frontières du réel (1993-2002) créée par Chris Carter, l’« huile noire [black oil] » (à ne pas confondre avec l’huile du même nom, mais paradoxalement très claire, de la peinture), aussi connue sous les noms de « Pureté [Purity] » ou « cancer noir [black cancer] », est un xénomorphe biologique, contenu dans des météorites et infectant, tel un virus, les corps humains en circulant d’un organisme à l’autre par les orifices (yeux, narines, oreilles, bouche) : quand un être humain est contaminé, des tâches ressemblant à de l’encre de Chine se déplacent à la surface de ses globes oculaires. Dans Prometheus (2012) de Ridley Scott, le venin noir est une matière glutineuse (« black goo »), mise au point par des extraterrestres (les « Ingénieurs »), tuant son hôte par la destruction de ses liaisons chromosomiques : on la repère d’abord, chez l’être humain empoisonné, par un dérèglement des yeux (un vermicule) [Fig. 7]. On en retrouverait encore des effets de circonstance dans l’adaptation cinématographique du symbiote extraterrestre de Venom, l’ennemi de Spider-Man, dans Spider-Man 3 (2007) de Sam Raimi et surtout Venom (2018) de Ruben Fleischer et sa suite (2021).

Fig. 7.

Rob S. Bowman, The X-Files, le film : Combattre le futur, 1998

Ridley Scott, Prometheus, 2012

Le mélanome de Under the Skin, qui s’ouvre par le double noir de la galaxie-œil puis de la nuit terrestre et met en scène un prédateur nocturne infligeant une mort dont le sens reste incompréhensible, est l’expérience la plus radicale dans le film d’une « phénoménologie alien[77][77] J’emprunte cette expression à Ian Bogost, Alien Phenomenology, or What It’s Like to Be a Thing, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2012. Je choisis de garder le terme « alien » attesté en ancien français et d’origine latine, et qui a le mérite de souligner parfaitement la présence ici de modes d’existence extraterrestres, c’est-à-dire inhumains. », à l’opposé du corps trop évidemment anthropomorphe de l’actrice Scarlett Johansson. Ce caractère « alien » est d’abord celui de notre propre perception et des objets qu’elle nous fait connaître. Cette pièce toute noire, où apparaît seulement ce qui est mis au point par l’attention visuelle requise (les agents de l’intrigue), revisite peut-être aussi le désuet agencement de la chambre noire (obscura), qui a longtemps fourni le modèle éclairant le fonctionnement de la perception humaine – du moins si l’on s’en tient à notre pensée classique –, et retrouve autrement l’activité modale de notre esprit par le truchement extraterrestre (dans une grande tradition, d’abord littéraire, qui regarde l’homme par des lunettes exoplanétaires, comme dans L’Histoire comique des États et Empires de la Lune [1657] de Savinien de Cyrano de Bergerac) : « L’entendement ne ressemble pas mal à un cabinet entièrement obscur, qui n’aurait quelques petites ouvertures pour laisser entrer par dehors les images extérieures et visibles ou, pour ainsi dire, les idées des choses[88][88] John Locke, Essai philosophique concernant l’entendement humain, traduit de l’anglais (Angleterre) par Pierre Coste, édité par Émilienne Naert, Paris, Vrin, 1972, p. 117.. »

Dans la lignée de H. P. Lovecraft, mais de manière très différente, Under the Skin ne nous met pas en rapport avec les limites de la perception mais avec la perception, toute perception, comme limite. Il existe, de l’autre côté de notre perception, un continent noir de n’importe quel objet, « strange stranger[99][99] Timothy Morton, Hyperobjects. Philosophy and Ecology after the End of the World, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2013, p. 6. », de tous les objets, à jamais inconnaissable pour nous, qui sommes restreints par notre perception (que les technologies peuvent, certes, augmenter), mais que nous pouvons malgré tout penser[1010][1010] Sur la distinction entre penser et connaître, cf. Emmanuel Kant, Critique de la raison pure, Œuvres philosophiques, tome II, édité sous la direction de Ferdinand Alquié, Paris, Nrf-Gallimard, p. 863..

Dans Tentacles Longer than Night, le troisième et dernier volume de son Horror of Philosophy publié en 2015, Eugene Thacker classe crescendo les relations entre êtres humains et réalités non humaines selon quatre catégories[1111][1111] Eugene Thacker, Tentacles Longer than Night. Horror of Philosophy, Vol. 3, Winchester/Washington, Zero Books, 2015, p. 139-141. : 1/ la « subversion anthropique » pour laquelle le non-humain existe dans le champ de l’humain (un extraterrestre avec un corps humanoïde) ; 2/ l’« inversion anthropique » dans laquelle l’altérité non humaine est in extremis réintégrée dans la sphère d’appartenance humaine par des comportements analogiques, intelligence, intentionnalité, etc. (un extraterrestre non anthropomorphe mais calculateur et rationnel) ; 3/ l’« inversion ontogénique » dans laquelle tout ce qui est humain est pensé comme un cas particulier du non-humain (l’espèce humaine est une composante de l’univers) ; et 4/ plus radicalement, puisque les trois cas précédents pensent encore le non humain dans le cadre de la relation entre humain et non-humain, dans un sens ou dans l’autre, la « soustraction misanthropique » qui ne peut plus se caractériser que par l’usage apophatique d’expressions négatives (Lovecraft : le non-humain est « sans nom [nameless] », « sans forme [formless] », et ainsi de suite). Pour définir ce dernier état, parfois proche du sublime kantien ou de la théologie négative (Denys l’Aréopagite, Maître Eckhart, Ruysbroeck), Thacker parle encore d’« illumination noire [black illumination] ».

En relève le mélanome de Under the Skin.

Corps noir (incarnation)

Illumination : dans le mélanogramme, les corps – et ce qui leur est associé : vêtements, etc. – sont bel et bien visibles. D’où vient cet éclairage ? On le sait, le noir pose un problème à la lumière : pour voir, il faut de la lumière, mais la lumière annule qu’il fait noir. Que voyons-nous quand nous voyons qu’il fait noir : de la lumière, puisque l’on voit, ou l’absence de lumière, puisque c’est noir ? Et comment peut-on voir l’absence de lumière ? Voit-on le noir ou y a-t-il du noir parce qu’on ne voit pas ?

En thermodynamique, Gustav Kirchhoff a forgé en 1862 le concept de corps noir. En anglais : black body. À la différence d’un objet de couleur noir, qui absorbe – sans les renvoyer – la plupart des longueurs d’ondes du spectre optique, c’est-à-dire visible, de la lumière (il existe des nuances de noir en regard des ondes capturées), un corps noir absorbe idéalement la totalité du spectre électromagnétique de la lumière (y compris les longueurs d’ondes qui nous sont invisibles : ultraviolet, infrarouge, micro-ondes) et est, tout aussi idéalement, capable de restituer l’énergie par un rayonnement thermique, s’il est suffisamment chaud, pour que son équilibre interne soit maintenu (premier principe de la thermodynamique : pendant la transformation quelconque d’un système fermé, la variation de son énergie est égale à la quantité d’énergie échangée avec le milieu extérieur). Le corps noir n’est donc pas une exception mais un modèle : « Le corps noir fournit l’étalon idéal du rayonnement des corps matériels, tous plus ou moins noirs, mais jamais de façon absolue[1212][1212] Bontems et Lehoucq, Les Idées noires de la physique, op. cit., p. 53.. » Ainsi, il ne suffit pas d’être noir pour être un corps noir et tout corps noir n’est pas nécessairement noir (le Soleil est un corps noir). Tout objet matériel est plus ou moins noir, même ceux qui sont verts, rouges, etc., dans la mesure où tout corps absorbe plus ou moins de la lumière. Encore une fois, « noir » n’est plus ici le nom d’une couleur parmi d’autres.

Un corps noir peut être visible et rendre visible, contrairement à la matière ou à l’énergie noire, que l’anglais d’ailleurs qualifie non de black mais de dark (dark matter, dark energy). Le mélanome de Under the Skin, où de la lumière est perceptible (les corps à l’intérieur sont éclairés), est à juste titre désigné en anglais, par Glazer ou ses techniciens, par les expressions black room ou black world, et non dark room, dark world[1313][1313] Cf., entre autres, Chris Oddy, « Behind the Scenes of Under the Skin », Dazed, 12 mars 2014, http://www.dazeddigital.com/artsandculture/article/19225/1/behind-the-scenes-of-under-the-skin.. Dark : c’est le noir qui ne brille pas – idées noires (dark ideas) ou face cachée de la lune (dark side of the moon).

(L’art avait déjà rencontré l’idée que le noir « rayonne » [Victor Hugo]. En philosophie, Maurice Merleau-Ponty avait attiré l’attention sur son stylo noir : « Je dis que mon stylo est noir […] mais ce noir est beaucoup moins la qualité sensible du noir qu’une puissance ténébreuse qui rayonne de l’objet, même quand il est recouvert par des reflets[1414][1414] Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception [1945], Paris, Gallimard, 1976, p. 352.. » Ni l’art ni la philosophie – l’intelligence vernaculaire de la langue peut y suffire [pour les langues latines ater et niger] – n’ont eu besoin de la physique pour penser, certes avec beaucoup d’approximations par rapport au discours scientifique, que le noir pouvait émettre ses propres radiations.)

Pourtant est-ce exactement ainsi que le mécanisme lumineux fonctionne au sein du mélanome ? En effet, la lumière ne semble nullement venir du noir vers les corps. Aucun rayonnement n’est repérable. Les corps sont allumés dans un noir total. La solution optique de continuité est brutale. Le numérique permet, dans la fabrique technique de l’image, ce bouleversement des lois de la physique terrestre. Surtout, cela nous porte à une conséquence figurative autrement féconde : c’est que le mélanome révèle les corps anthropomorphes en corps noirs. La lumière ne tombe de nulle part sur ces corps car ils sont éclairés de l’intérieur. Nous sommes à nouveau reconduits à l’œil initial programmatique : premièrement, dans la mesure où ce que ce que nous aurons d’abord pris pour des astres s’y dévoile progressivement comme une pupille, le noir est d’abord toujours dans l’organisme, la pièce noire est interne et biologique ; ensuite parce que c’est le propre des étoiles, qui ne sont donc pas distinctes de nos yeux, de produire de l’intérieur d’elles-mêmes la lumière qui les rend visibles.

À la suite des couleurs physiologiques de Goethe, c’est désormais tout le corps qui n’est plus qu’un événement du noir détaché de tout référentiel mimétique. Le corps humain ne fait plus membrane entre un espace extérieur et un espace intérieur, mais n’est plus que la tranche visuelle impossible qui ne peut plus différencier une surface unique en torsion sur elle-même.

La fin du film sera catégorique : sous son apparence humaine, l’extraterrestre cache effectivement un corps tout noir. La peau humaine joue ainsi, pour l’extraterrestre, le même rôle que les combinaisons de surf ou de moto, noires elles aussi mais inversant le dedans et le dehors, pour les humains (rencontrées tout au long du film). Par une ironique inversion, c’est désormais l’extraterrestre qui signale au surfeur qu’il n’est – dixit – « pas d’ici ». Le corps terrestre est le premier extraterrestre : ce que signalait déjà le gros plan en contre-jour sur la fourmi au bout du doigt de Scarlett Johansson dans le blanc du début du film (citant peut-être Des monstres attaque la ville [Them !, 1954] Gordon Douglas ou Phase IV [1974] de Saul Bass) [Fig. 8]. Le mélanome fait déjà partie intégrante de notre monde : habitable de la camionnette noctambule, ruelles sombres, discothèques, etc., sont filmés de la même manière pétrolée.

Fig. 8.

Jonathan Glazer, Under the Skin, 2013

Tout tend donc à nous amener à conclure, plus loin que la « perception alien » ou l’« objet alien », que l’être humain est lui-même foncièrement d’origine extraterrestre : ce qui, d’un strict point de vue planétologique, est un truisme, la matière terrestre ayant été initialement formée par l’agglomération des poussières galactiques de nuages gazeux. Athlétique, musculeux ou bien atteint de neurofibromatose (la proie finalement épargnée), le corps est ce par quoi nous sommes un mélanome de la matière extraterrestre. Quoi d’autre que le cinéma pouvait, par sa logique des corps et de leurs métamorphoses, nous y confronter comme à une évidence ?

En dernière instance, c’est bien le cinéma – encore lui – qui peut-être, par un rebond supplétif, y trouve l’ultime incarnation d’un noir corporel traversant toute son histoire depuis sa progressive émergence. Le numérique, avec ses capteurs en « balles de ping-pong », et lui aussi ses combinaisons noires, n’a pas inventé les vêtements de capture : ceux-ci remontent à l’archéologie du cinéma, chez Étienne-Jules Marey qui, pour épurer le dessin du mouvement dans la décomposition chronophotographique, avait revêtu le corps humain, ce corps à tête de fourmi, d’une tunique de velours noir, en sorte de le rendre invisible quand il passait devant le champ noir et de telle manière que seules les bandes blanches sur les bras et les jambes s’imprimassent sur l’image [Fig. 9]. (Que la figure s’échappe du noir par intervalles d’images, en réduisant l’apparence visible et les substances au profit des forces et des transitions, ne sera-ce pas aussi la leçon des planches de l’Atlas Mnémosyne d’Aby Warburg ? Qu’est ce noir du fond, chez Warburg, si ce n’est le dernier repère de la figure humaine ?) Marey avait découvert sans le savoir – avant le cinéma – la vérité de ce que le film fera à notre corps, comment il l’expulse hors de la perception terrestre (Deleuze en a fait le fondement de toute la perception cinématographique[1515][1515] Cf. la distinction (à partir de Bergson) entre perception terrestre et perception aquatique (filmique) dans Gilles Deleuze, Cinéma 1. L’image-mouvement, Paris, Éditions de Minuit, 1983, p. 115 par exemple.), et que Jean Louis Schefer dira plus tard ainsi : « L’image nous a montré que nous sommes une espèce mutante[1616][1616] Jean Louis Schefer, Du monde et du mouvement des images, Paris, Cahiers du cinéma, 1997, p. 21.. »

Fig. 9.

Étienne-Jules Marey, « La chronophotographie : nouvelle méthode pour analyser le mouvement dans les sciences pures et naturelles », Revue générale des sciences pures et appliquées, n° 2, 1891.