Notes sur la Palestine (8)

Le son de la guerre dans un assourdissant silence (partie 1 – Air Pressure de Lawrence Abu Hamdan)

Ce texte est la huitième page de nos Notes sur la Palestine.

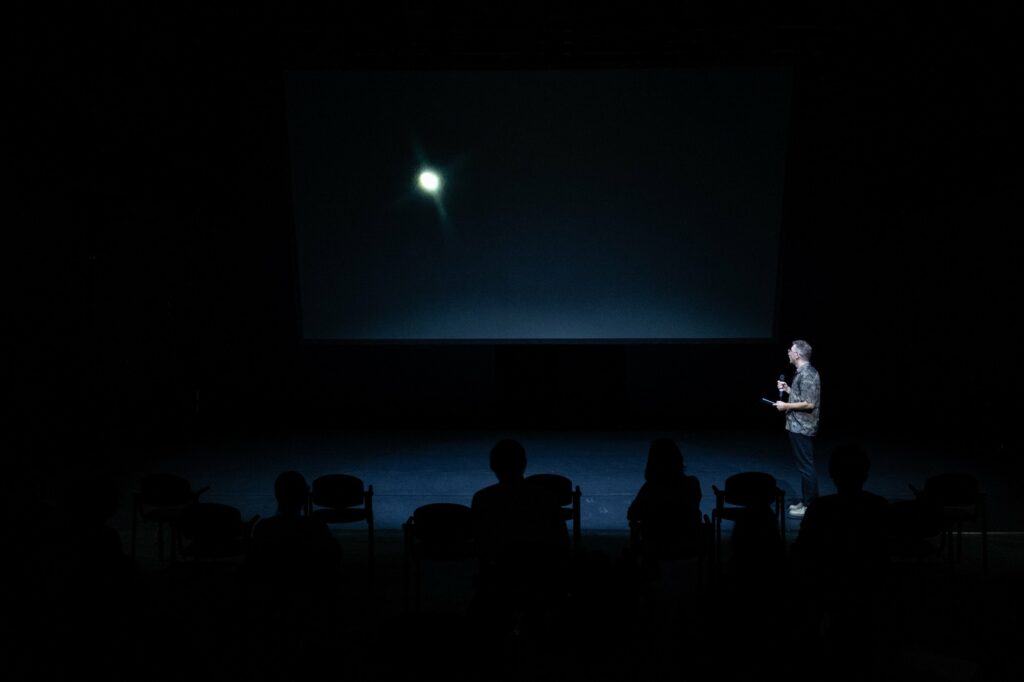

Le 12 octobre 2024, il fait nuit et l’atmosphère à Paris est douce et pluvieuse. Pas de gouttes en provenance du ciel, mais plutôt une humidité latente qui fait suinter les trottoirs, comme si l’ambiance moite des guerres remontait par le sol et contaminait peu à peu la ville. Une propagation qui gagne à même un silence assourdissant, transperçant la chape de plomb imposée par la classe politique et les médias français. Avenue Mathurin Moreau, le long de la place du colonel Fabien, une petite foule de personnes, fidèles tant à l’artiste Lawrence Abu Hamdan qu’à la programmation du Festival d’Automne, entre par une porte de côté dans une soucoupe blanche sphérique, un dôme de béton qui affleure à la surface de la Terre. C’est l’espace Niemeyer, construit en 1979-1980 juste devant le bâtiment ondulé en verre qui date de 1971 et qui sert de siège au Parti communiste français. Depuis quelques années, cet espace souterrain est régulièrement loué pour des événements culturels : la performance de l’artiste jordano-britannique Lawrence Abu Hamdan, « Air Pressure », va avoir lieu.

Après avoir descendu des escaliers, on longe des murs en béton pour arriver dans une salle mythique dont les plus âgés ne savent plus si elle est associée aux souvenirs de Star Trek ou à ceux du journal télévisé regardé le soir en famille. On pénètre dans le ventre ou la matrice de la machine rétro futuriste, avec la nostalgie d’une époque où le futur pouvait, au-delà de la désillusion communiste, encore être envisagé avec quelque optimisme. La salle, que l’on a connue bondée, est là vidée de son mobilier : le public est assis sur la moquette verte qui recouvre le sol. En prenant place, on admire les lamelles d’aluminium ionisé qui tapissent les murs et l’imposant plafond. Un écran arrondi et recourbé en deux parties est face à nous, pour le moment il nous regarde. Il sera notre ouverture sur le monde dans ce lieu sans fenêtre : c’est bien sur la terre que l’inimaginable se produit.

Sur le côté de la salle, une table de mixage. Le titre de la performance, « Air Pressure » fait appréhender le volume et la fréquence des sons qui vont être diffusés. Pour le moment, quelques grésillements diffus ou bruits d’automatismes se font entendre près des portes. La lumière vacille. Réflexe claustrophobe à la vue des portes arrondies et automatisées qui pourraient se fermer et transformer ce radeau spatial en abri antiaérien. Lawrence Abu Hamdan vit et travaille au Liban. Depuis le 23 septembre 2024, Israël mène contre le Hezbollah, l’opération militaire, « Flèches du Nord ». Des bombardements massifs et quotidiens sont menés, engageant la vie de nombreux civils libanais. Le 12 octobre, le soir de la performance, 51 personnes seront tuées et 174 seront blessées.

La lumière baisse et la voix de Lawrence Abu Hamdan se fait entendre dans une douce atmosphère : il parle depuis la table de mixage. Il a voulu annuler cette représentation. Il ne pouvait pas imaginer, lorsque la performance a été programmée (performance qu’il a déjà proposée dans d’autres lieux par le passé) que l’actualité serait aussi dramatique. Mais l’artiste sonore qui l’accompagne, Moe Choucair a, lui, insisté pour qu’elle ait lieu. Il arrive de Beyrouth. Il y a deux jours une bombe a explosé tout près de chez lui, et c’est précisément la raison pour laquelle il tient à ce que la performance se fasse. Elle fait office de témoignage sonore. Sera-t-elle en mesure de faire ouvrir les yeux à toutes celles et ceux qui ne veulent pas reconnaître que la politique coloniale et expansionniste d’Israël bafoue le droit international et qu’un génocide est en cours à Gaza ? En effet, à la différence des images qui font face au sujet, le son s’apprête à traverser les corps des spectateur·rices et à les affecter tant individuellement que collectivement. Mais Lawrence Abu Hamdan et Moe Choucair ne prétendent pourtant pas nous piéger dans une expérience immersive pour forcer, tels des propagandistes, notre adhésion à leurs propos. Leur démarche est tout autre, elle relève bien plus d’une mise en condition de l’attention. Elie During et Bastien Gallet décrivent ainsi l’écoute dans la présentation du numéro de Critique qu’ils consacrent aux arts sonores contemporains :

« Notre écoute est le fait d’une oreille qui, depuis la seconde moitié du XIXe siècle, a été pensée comme une technologie “transductive” : une machine à transformer les ondes aériennes en influx électriques. Écouter signifie se brancher sur des flux qui nous préexistent et nous affectent, mais dont nous ne pourrons jamais entendre qu’une infime partie. Il revient aux artistes et aux acousmates de les rendre audibles[11][11] Elie During et Bastien Gallet, « Présentation », Critique, n° 927-928 « De la musique aux arts sonores », Minuit, 2024. ».

La performance sonore est précisément le format choisi par les deux artistes parce qu’elle est en mesure de faire éprouver des vibrations et des fréquences tout en nous ramenant par le récit et la voix de Lawrence Abu Hamdan aux politiques et aux relations de pouvoir qui les sous-tendent. Ainsi, l’artiste nous convie à une expérience où va se jouer quelque chose de l’histoire qui, outrepassant l’idéologie, n’est pas pré-écrit.

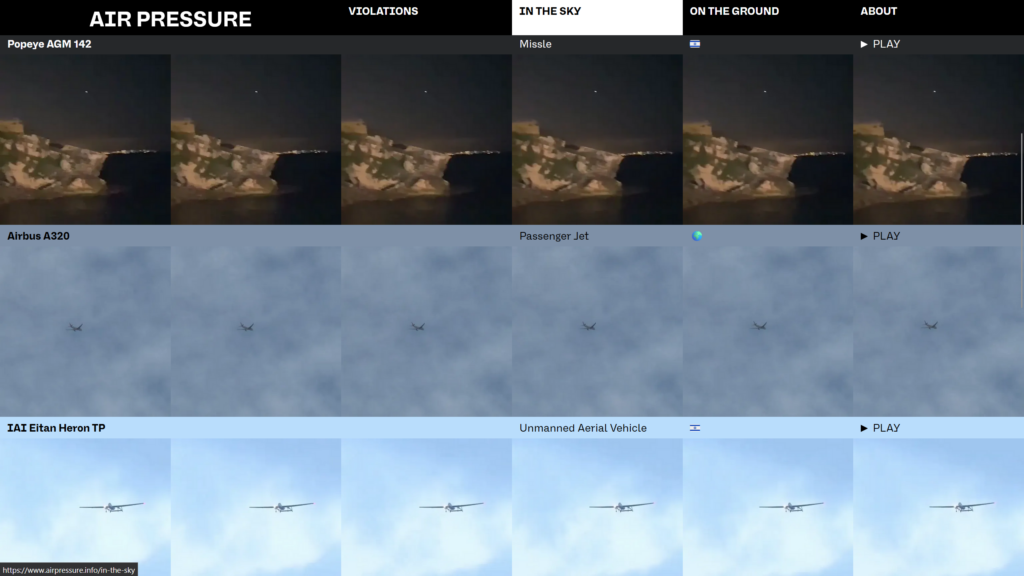

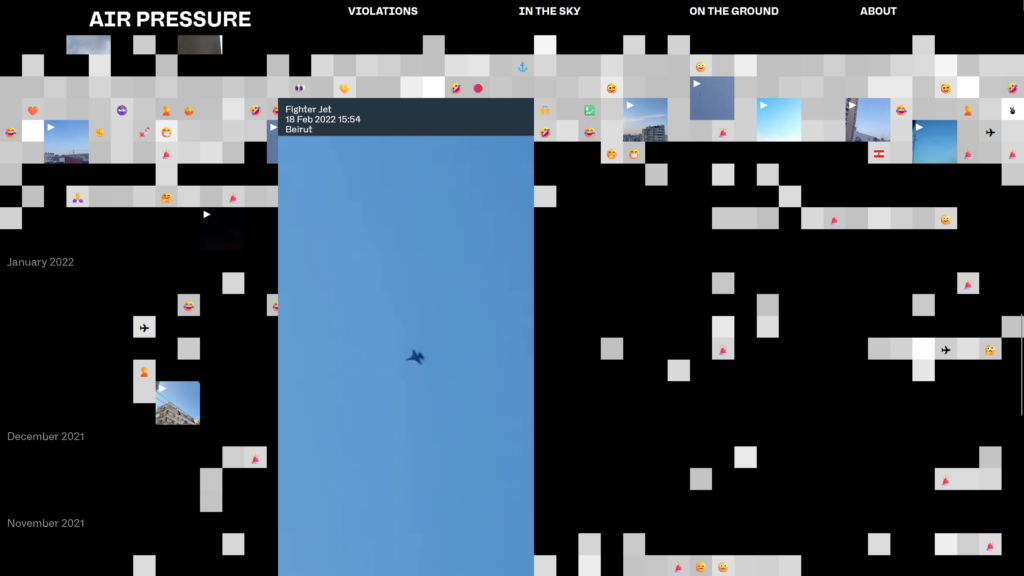

Précisément parce que la pratique sonore est indissociable des conditions matérielles et technologiques de sa production, Lawrence Abu Hamdan a créé en 2023, l’organisation « Earshot », dont le but est de produire des études sur le son en vue de servir dans des plaidoyers juridiques pour la défense des droits de l’homme et de l’environnement. Ce travail de recherche relève d’une démarche forensique, une méthode d’investigation scientifique liée à la collecte et à l’analyse de données numériques. « Air Pressure » existe sous plusieurs versions : c’est une base de données qui résulte de la retranscription et de l’agencement d’informations présentes dans la Bibliothèque Numérique des Nations-Unies[22][22] Depuis 2006, le représentant libanais auprès de l’ONU a envoyé des lettres dans lesquelles il consignait les informations enregistrées par les radars de l’armée. Ces lettres ont été reversées à la bibliothèque des Nations-Unies. Lawrence Abu Hamdan a donc effectué un travail de collecte, de retranscription et d’organisation de ces données, de manière à proposer un classement utilisable et lisible de toutes les incursions israéliennes illégales dans le ciel libanais depuis 2007. Ce travail est accessible en ligne. Voici une traduction de la présentation du projet telle qu’on la trouve sur le site : « 22 111 avions militaires israéliens ont violé l’espace aérien libanais au cours des quinze dernières années […]. Pour la première fois, ces informations sont accessibles au public […]. Jusqu’à présent, il n’existait pas de moyen facile d’accéder à des informations sur la nature ou le nombre de ces aéronefs dans le ciel. AirPressure.info a recensé 8 231 avions de chasse et 13 102 drones qui ont violé le ciel libanais depuis 2007. Ces actes d’invasion ne sont pas de courts survols, mais durent en moyenne quatre heures et 35 minutes. La durée combinée de ces vols s’élève à 3 098 jours. Cela fait huit ans et demi que les avions et les drones occupent continuellement le ciel. ». Elle recense ainsi quinze ans de violation du ciel libanais par l’aviation israélienne.

« Air Pressure » est également une performance écrite sous la forme d’un journal de l’année 2020/2021, à la croisée de l’intime et du politique. Chaque mois, l’artiste fait le compte des intrusions : drones, avions de chasse, avions de combat, planeurs, et autres objets volants qui, additionnés, définissent un nombre d’heures de vol et de surveillance. Les événements décrits se passent en 2020 et en 2021, nous rappelant que la guerre n’a pas commencé le 7 octobre 2023. Lawrence Abu Hamdan remarque que depuis octobre 2023, et avant qu’Israël ouvre le front du Liban, le ciel de Beyrouth est redevenu calme et silencieux puisque toutes les forces de l’armée israélienne se sont alors concentrées sur Gaza, engagées dans l’opération de destruction massive de ce territoire et de sa population. Il nous rappelle que la guerre qu’Israël est en train de mener (contre tous les Palestiniens, et non seulement contre le Hamas comme le disent les médias) se décline en plusieurs fronts qui fonctionnent comme des vases communicants. Le silence du ciel libanais plane sur l’écran noir de l’espace Niemeyer, laissant le public convoquer mentalement le génocide en cours.

Août 2020, Liban, pas de data. Août 2020, c’est le mois de l’explosion du port de Beyrouth. Plusieurs centaines de personnes ont affirmé avoir entendu des bruits d’avion juste avant la détonation. Lawrence Abu Hamdan part à la recherche des données manquantes. Après être passé par les voies institutionnelles qui ne lui donnent aucune réponse, c’est finalement un troll anonyme qui lui transmet l’information. Il raconte que son compte Instagram s’est alors transformé en « fosse à théories conspirationnistes », qu’il a été assailli d’assertions non prouvées scientifiquement. Il s’est ainsi retrouvé assimilé au bruissement de la rumeur, participant, à son corps défendant, au brouillage généralisé, à la cacophonie, comme aspiré par le paysage sonore libanais qu’il décrit ainsi :

« Le nuage de la désinformation, le bourdonnement en si bémol des drones, les basses fréquences des générateurs électriques, les propos insipides d’un président somnolent, les cliquetis des camions d’approvisionnement en eau, les hélices inutiles des hélicoptères de l’armée libanaise qui font vibrer les vitres, les menaces d’annihilation des commandants de l’IDF, le bruit indélébile du balayage du verre brisé. »

Quand l’artiste énonce ces différentes strates, le volume du son augmente, on entre dans la cartographie guerrière que l’artiste ne souhaite justement pas dupliquer, mais bien plutôt court-circuiter. Crescendo, point culminant et silence. Voix seule : il s’agit de résister à la noyade phonique et idéologique. Si l’image a besoin d’être mise à distance, le son nécessite aussi une analyse détaillée. Ses différentes strates se doivent d’être distinguées, sourcées, attribuées, comme sur une table de mixage où chaque piste est distincte pour pouvoir recomposer un paysage viable, loin de la conspiration et de la confusion tant recherchées par les maîtres de la guerre, qu’ils soient intérieurs ou extérieurs aux frontières.

Détailler, c’est aussi explorer les modalités de la violence atmosphérique dont le son est une des composantes. Pendant la plus grande partie de la performance, ce n’est pas un bruit assourdissant de bombardement ou d’avion de guerre qui accompagne la voix, c’est plutôt une vibration sourde, une menace, une pression constante parfois même au seuil de l’audible. Elle nous met à l’affût, aux aguets. Le livre de Steeve Goodman Guerre sonore : son, affect, écologie de la peur (2023) s’ouvre par l’évocation des bombes sonores ou des bangs supersoniques utilisés par l’armée israélienne lors de la guerre à Gaza en 2005. Fort de son analyse des ambiances immersives de peur, il se rend compte que les pouvoirs en jeu ne passent pas forcément par des bruits éclatants, mais qu’ils peuvent choisir de diffuser des vibrations ou des fréquences à la frontière de l’audible à partir du moment où elles affectent les humeurs collectives :

« En zoomant sur la vibration, nous problématisons les frontières de l’ouïe. Si nous soutenons que les frontières et les interstices de la perception sonore ont toujours été mutants, aussi bien au sein qu’en dehors de la gamme des fréquences audibles par l’homme, nous nous attachons plus fermement à défendre l’idée que les médias ubiquitaires des idéologies technoaffectives contemporaines sont actuellement en pleine intensification[33][33] Steeve Goodman, Guerre sonore : son, affect, écologie de la peur, trad. Jedediah Sklower, Audimat – sans soleil, 2023, p. 23. ».

La guerre qu’Israël mène au long cours est particulièrement subtile : les substances atmosphériques, comme le son et l’air, sont utilisées pour leurs qualités ondulatoires et volatiles, ce qui les rend d’autant plus efficaces en termes de surveillance. Lawrence Abu Hamdan constate que ce n’est étonnamment pas l’hiver, quand le ciel est clair que les violations sont les plus fréquentes. C’est plutôt l’été quand il est lourd et dense en humidité, et quand la population libanaise est la plus nombreuse en raison du tourisme. Un « bruit » discret et incessant affecte les populations d’une manière bien différente que les bombardements : un vrombissement bas, continu, pénètre la conscience et l’environnement immédiat de tout libanais. Cette pression d’une guerre imminente ne peut venir que renforcer la dislocation sociale et communautaire déjà à l’œuvre dans le pays et contribuer à sa lente mise à mort. Cependant, les événements récents montrent qu’ils peuvent aussi augmenter en intensité.

L’artiste constate que l’armée israélienne ne déchire pas le ciel, mais le « suture » selon une autre configuration. À l’aune du capitalisme libanais, tant néo-libéral que post-colonial, la valeur de l’argent, les structures de l’État et les délimitations des frontières semblent se liquéfier. Le ciel, lui, dont la nature est essentiellement vaporeuse ou liquide, se prête, paradoxalement, à une solidification, à un striage qui permet la surveillance et le contrôle pour une guerre menée en sourdine. Vers la fin de la performance, l’artiste propose une séquence assez surprenante où, commentant ses propres images, il raconte qu’il a décidé de participer aux vols d’hélicoptère proposés par l’armée libanaise. Il est choqué par l’absurdité et le pathétique de la situation, où l’armée est tellement faible et inapte à remplir son rôle de protection de la population et du territoire, qu’elle en arrive à proposer des vols payants, devenant un substitut d’industrie du divertissement. Néanmoins, il se prête à l’expérience et en arrive même à l’apprécier. Il partage avec nous les images qu’il a filmées : le temps du vol, il produit un bruit supérieur en décibel aux avions israéliens. Il est devenu la source des grondements qui se déploient dans l’atmosphère ; il sort de la position de l’observé pour être lui-même un observateur surplombant, n’entendant plus d’autres sons que les siens. Cette situation, quelque peu absurde, est bien à l’image de la stratégie mise en œuvre : pénétrer le tissage ou le striage du ciel pour pouvoir reprendre la main, s’émanciper de cette situation d’humiliation et de dépossession. Redonner au ciel sa dimension liquide ou vibratoire à partir de nouveaux agencements, en cohérence avec une dynamique de « machines de guerre » au sens de Deleuze et Guattari. Steeve Goodman les désigne comme des « tactiques proactives qui s’emparent de processus et de technologies de pouvoir sonores et les réorientent en profitant des effets inattendus des dispositifs de contrôle[44][44] Ibid., p. 28. ». En suivant la logique du son et de ses trajectoires ondulatoires et associatives, l’artiste fait surgir des lignes invisibles et évite son appropriation par les appareils militaires.

Il en va ainsi des lignes mélodiques de l’Adagio d’Albinoni en sol mineur dont on suit la polyphonie pendant quelques minutes, on glisse d’une voix à l’autre, on passe d’une idée à l’autre. Lors des bombardements de Dresde en 1945, la partition d’Albinoni a été retrouvée en lambeaux avant d’être sauvée in extremis. Bien plus tard, cette musique sera associée à une autre guerre aérienne. Elle est utilisée par le docteur allemand Hartmut Ising pour sa recherche consacrée aux effets sur la santé publique des vols militaires à basse altitude. Les Étatsuniens, dans la zone d’Allemagne qu’ils occupent, procèdent, au nom de la liberté, à des entraînements militaires particulièrement bruyants. Alors qu’Hartmut Ising commence à collecter des informations convaincantes concernant l’effet de ces vols sur la santé des habitants de Ramstein, il est obligé d’interrompre son enquête parce qu’elle implique des expériences sur des êtres humains. C’est étonnamment en Israël qu’il sera autorisé à poursuivre son travail auprès d’une population âgée de Haïfa. Lorsqu’il a amassé suffisamment d’éléments pour prouver la corrélation entre l’exposition au bruit et l’augmentation du taux de cortisol[55][55] Le cortisol est surnommé l’ « hormone du stress ». Quand elle est sécrétée en trop grande quantité, elle peut provoquer une hypertension artérielle, un haut taux de cholestérol et un risque plus élevé d’ostéoporose. dans l’organisme, il transmet cela aux autorités allemandes qui obtiennent alors l’arrêt des entraînements américains dans la région.

Lawrence Abu Hamdan est bien conscient qu’il n’a aucune preuve concernant le lien entre les recherches faites par Hartmut Ising à Haïfa et la stratégie actuelle menée par Israël. Mais, se laissant guider par une logique associative, il opère un montage qui fait émerger des logiques sous-jacentes et qui vient étayer sa vision d’un art qui procède tout autant de l’enquête que de l’épreuve sensible des formes. Le ciel, ramené à sa liquidité par le détour de la musique, entre en correspondance avec la pression et la fluidité du sang dans les artères. Là est la dimension performative de la pièce : le texte lu par Lawrence Abu Hamdan pourrait être assimilé à une froide et distante analyse, alors qu’il est projeté par une voix aux vibrantes harmoniques, caisse de résonance des affects collectifs dont il porte la trace.

Qu’en est-il de l’image ? Lawrence Abu Hamdan ne saurait la bannir. Il travaille plutôt à lui redonner les capacités du voir, en inversant les rapports usuels de priorité de l’image sur le son. L’expérience est avant tout sonore et c’est en l’écoutant parler qu’on voit, projetées sur l’écran, des images d’avions ou de drones capturés en plein vol depuis le sol libanais. Ces vidéos, instables pour la plupart, ont été prises par des amis ou des anonymes dont on entend parfois les commentaires. Elles ont été filmées par des téléphones portables, à bout de bras, en différents points du pays. L’image ne correspond pas à un paysage classique : le ciel est au centre et les bords du cadre font apparaître dans les angles des sommets d’immeubles ou quelques feuilles dépassant des cimes des arbres. La ligne d’horizon ne structure plus le point de vue de manière linéaire, le paysage vient prendre place au centre de l’image, zone circulaire qui tente de s’inscrire dans un cadre rectangulaire. Ces vidéos offrent le point de vue d’un sujet observé par la machine ou d’une personne qui chercherait, par une vaine tentative de « sousveillance[66][66] La « sousveillance » est un terme introduit en 1998 par Steve Man, ingénieur professeur au MIT. Il désigne une vigilance qui a pour vocation de surveiller la surveillance et qui est accomplie par des acteurs indépendants de liens hiérarchiques et financiers. », à renverser le rapport de force.

Devant ces images sans repères, le corps de Lawrence Abu Hamdan, tout occupé qu’il soit à lire et à se déplacer, vient redonner une dimension, une sensation d’échelle. À mesure qu’on l’écoute, la perception que l’on peut avoir de ces ciels se modifie : associés d’abord à la dépossession, se reconfigure néanmoins un autre être-au-monde, devant ces fragments de bleu, ces traces blanches ou ces volutes dessinées dans l’azur. Un déplacement du point de vue s’opère qui finit par restituer une place au sujet contrôlé, à même ces lignes de fuite et ces trajectoires. Une autre écologie visuelle et sonore du paysage est mise en œuvre, l’attention se portant sur les éléments atmosphériques qui parviennent à surmonter la violence qui les traverse : les intensités du bleu du ciel, comme autant de nuances qui excèdent toute forme de captation ou d’appropriation. La performance évoque la capacité d’être libre pour celui qui est soumis à cette pression aérienne. Et le ciel de retrouver l’ampleur d’un bleu infini traversé de lignes blanches.

Quand on sort de cette expérience et qu’on refait en sens inverse, le chemin pour sortir de l’espace Niemeyer, on est abasourdi, pessimiste, et démuni face à ces guerres qui n’en finissent plus. Alors, on ne peut s’empêcher de repenser à une des phrases prononcées par l’artiste avant le début de la performance. Elle fait écho. Parlant au nom du peuple libanais qui subit aujourd’hui les bombardements : « Ne souhaitez pas notre libération, nous nous sommes déjà libres. En revanche, libérez-vous de l’impérialisme[77][77] Je cite cette phrase de mémoire. Il se peut que je me trompe sur l’exactitude de la formulation, mais j’en restitue le sens. ». C’est finalement ce que l’exercice de l’écoute nous a permis d’entrevoir.