Philippe Garrel : L’expérience intérieure / extérieure

Les Amants réguliers (2005), avec les armes de la poésie

Cinéaste de la génération des « ciné-fils » dont parlait Serge Daney, Philippe Garrel est avant tout un artiste singulier, dont les films restent pour certains méconnus ou mal envisagés.

S’il évoque lui-même des périodes, dans son parcours qui a traversé toutes les décennies depuis le milieu des années 1960 – « cinéma de poésie », « cinéma pictural », « cinéma de la direction d’acteur » –, esthétiquement (en noir et blanc ou en couleur, toujours sur pellicule même à l’ère du numérique) et existentiellement, dans une expérience intérieure/extérieure faite d’oscillations multiples, il s’agit toujours pour lui de questionner la place de l’artiste dans le monde et, parallèlement, le lien inextricable entre la création et l’amour. Ceux qui ont rencontré l’œuvre de Garrel ont souvent vécu une expérience cinématographique intense, et chaque contributeur à ce dossier en témoigne à sa manière.

Ce dossier “Philippe Garrel : l’expérience intérieure / extérieure” est coordonné par Robert Bonamy (maître de conférence à l’Université Grenoble Alpes) et Didier Coureau (Professeur à l’Université Grenoble Alpes), tous deux chercheurs au sein de l’UMR 5316 Litt&Arts (CNRS). Il fait suite à une journée d’étude organisée le 8 novembre 2017.

« Qui êtes vous ? » demande André Breton-narrateur à Nadja. « Je suis l’âme errante[11][11] André Breton, Nadja [1928, éd. revue et corrigée 1962], Paris, Gallimard, 1964, p. 71. » se contente de répondre celle dont le prénom signifie en russe le début de l’espérance. Placé d’emblée sous le signe du littéraire, avec son générique et le nom de ses quatre parties inscrits en caractère d’imprimerie sur des pages blanches (« Les espérances de feu »/« Les espoirs fusillés »/« Les éclats d’inamertume »/« Le sommeil des justes »), sa figure centrale de poète dont les sources d’inspiration résument un pan de la littérature française et l’une de ses scènes où des figures d’autorité expriment leur envie de mettre tous les poètes en prison, Les Amants réguliers (2005) montre des âmes errantes. Les âmes errantes d’une génération d’abord exaltée par le vent de révolte libertaire de mai 68 dont les affrontements donnent lieu à des séquences puissamment oniriques, puis trahie par ses alliés, rongée par les scissions politiques et progressivement enfermée dans de tristes paradis artificiels opiacés qui se substituent à toute possibilité de bouleversement social.

L’importance de l’œuvre de Breton dans la filmographie de Garrel n’est plus à prouver. Dès ses débuts du côté du cinéma expérimental avec Le Révélateur (qui ne date pas pour rien de 1968), il emprunte son titre au chef de file du surréalisme qui affirme dans L’Amour fou que l’horizon de toute poésie doit être la recherche d’une forme de « révélation » selon une conception du terme qui transcende son ancrage métaphysique et religieux. Des années plus tard, lorsqu’il participe en 1984 au film collectif Paris vu par… 20 ans après, Garrel rappelle son attachement à l’écrivain en réalisant le court-métrage intitulé Rue Fontaine, tourné dans cette rue Fontaine du 9ème arrondissement où Breton a longtemps habité et qu’il ne cesse de mentionner dans ses œuvres, expliquant par exemple que s’y trouvait un célèbre Théâtre, le Théâtre des Deux Masques devenu le Théâtre du Masque, ou s’amusant à déclarer dans le Manifeste du surréalisme : « On va me convaincre de mensonge poétique : chacun s’en ira répétant que j’habite rue Fontaine et qu’il ne boira pas de cette eau[22][22] Id., Manifeste du surréalisme [1924], in Œuvres complètes I, Paris, Gallimard, « Pléiade », 1988, p. 322.. » Garrel, qui joue dans le court-métrage aux côtés de Jean-Pierre Léaud, semble vouloir signifier qu’il existe effectivement un jeu de masque entre lui et Breton et que sa vision poétique et cinématographique de Paris, à la racine du projet de film à sketches, est inséparable de celle de l’écrivain.

Bien que Breton ne soit directement cité qu’une seule fois dans Les Amants réguliers lorsqu’un camarade du personnage principal lui demande s’il vit avec sa compagne une histoire d’« amour fou », le film hérite à la fois de Rue Fontaine et du Révélateur en faisant apparaître ou réapparaître Paris – et précisément le Paris de mai 68 – sous des traits surréalistes. Le procédé est passionnant sur le plan historique car s’il s’agit de faire comprendre à quel point Breton était important pour Garrel au moment où il participait aux événements de 68 et tournait Le Révélateur, la collusion entre le surréalisme et les mouvements étudiants de l’époque ne va pas forcément de soi. Comme l’explique très bien Buñuel dans ses mémoires, les surréalistes eurent une réaction très méfiante envers ces groupes de jeunes qui recouvraient les murs de slogans que leur mouvement avait créés et popularisés (« L’imagination au pouvoir » notamment) mais qui cherchaient à reléguer esthétiquement et politiquement la génération de Breton et ses proches à une position d’arrière-garde – Mao ou Makhno ayant pris la place théorique de Lénine ou Trotsky et l’Internationale situationniste celle des surréalistes.

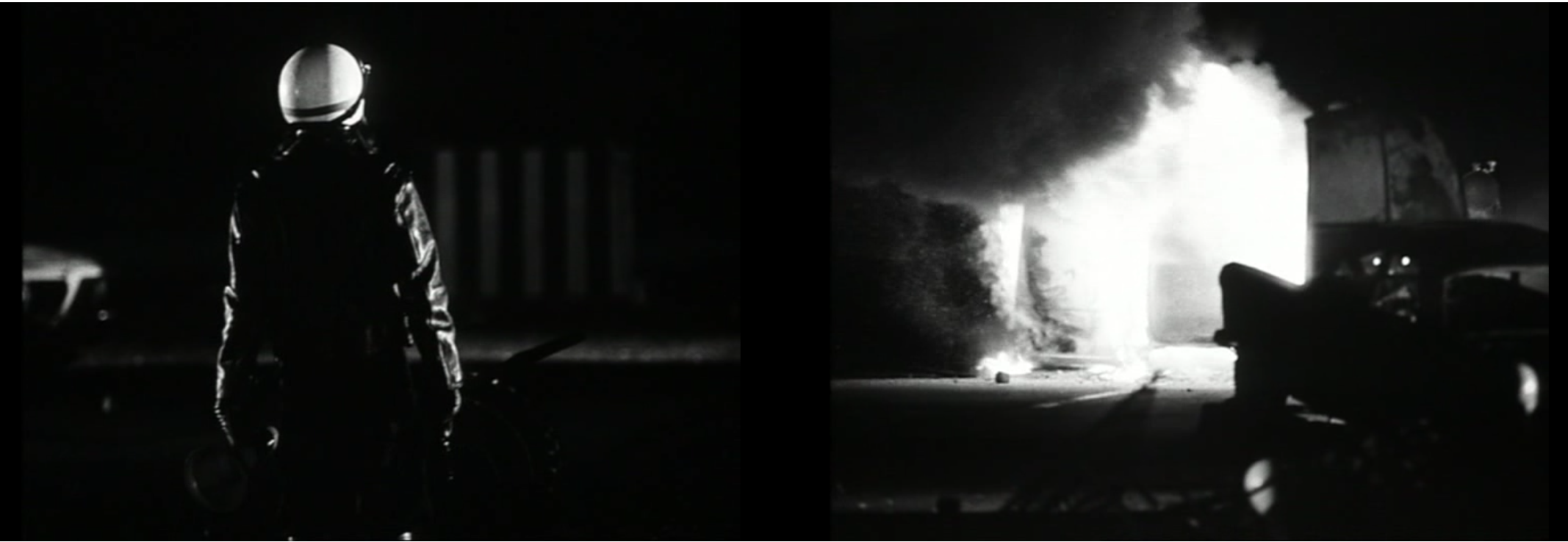

Sublimée par les effets de clair-obscur de William Lubtschansky, la ville de Paris devient dans Les Amants réguliers un espace profondément étrange, en particulier dans le premier tronçon consacré aux affrontements de mai, un espace où les corps des insurgés le visage couvert de suie et les silhouettes cuirassées des CRS flirtent avec le fantastique, un espace occulte de galeries souterraines et de corniches sur les toits prêtes à accueillir les personnages des serials de Feuillade, un espace anarchique qui échappe à l’ordre et aux efforts cartographiques, où les noms et les repères (avenue du Maine, Champ de Mars, etc.) se vident de leur contenu informatif pour devenir les éléments d’un vaste jeu de l’oie rivettien. L’approche garrelienne de la ville cherche à la rendre mystérieuse, à l’estranger selon le très beau mot de Kracauer afin de la récréer sous le signe d’une altérité inquiétante exactement comme Breton recréant le Paris qu’il a connu des années plus tôt dans Nadja – cette ville de Paris dont il dit, donnant l’impression de parler de celle de Garrel, théâtre des affrontements de mai puis de l’émouvante histoire d’amour entre les figures centrales : « Sans regret, à cette heure je la vois devenir autre et même fuir. Elle glisse, elle brûle, elle sombre dans le frisson d’herbes folles de ses barricades, dans le rêve des rideaux de ses chambres où un homme et une femme continueront indifféremment de s’aimer[33][33] Nadja, op. cit., p. 155.. »

C’est donc avant tout autour de Paris et surtout des rues de Paris que se joue un premier niveau de dialogue entre le cinéaste et l’écrivain, ce qui permet de saisir en quoi l’œuvre de Breton constitue pour Garrel un outil de compréhension du mouvement politique de 68. Le chef de file surréaliste affirme dans Les Pas perdus : « La rue, que je croyais capable de livrer à ma vie ses surprenants détours, la rue avec ses inquiétudes et ses regards était mon véritable élément : j’y prenais comme nulle part ailleurs le vent de l’éventuel[44][44] Id., « La confession dédaigneuse », Les Pas perdus [1924], Paris, Gallimard, « L’Imaginaire », 1969, p. 11.. » Le film insiste sur le rôle de catalyseur de la rue, qui catalyse l’insurrection des étudiants – comme elle catalysait les journées et les nuits révolutionnaires de 1789 qui surgissent vues comme en rêve au milieu d’une scène d’affrontements entre jeunes et CRS et font apparaître pour la première fois le personnage féminin habillé en Marianne guidant le peuple – et catalyse le sentiment amoureux entre les deux figures centrales s’abandonnant dans ses bras aux désirs surréalistes d’aimer et d’être aimés. Comme chez Breton, à la suite bien sûr du Baudelaire d’« À une passante » ou du Peintre de la vie moderne, les rues de Paris[55][55] Peut-être faudrait-il dire la rue de Paris tant l’identité et la singularité des rues se perdent au gré de la déambulation filmique. ont un pouvoir. Parce qu’y souffle le vent violent de l’éventuel qui pousse l’esprit à l’attention et à la disponibilité aux hasards et aux miracles, elles guident et provoquent la révolte : la révolte politique d’une génération qui ne veut plus servir l’état militaire et bourgeois et se prend à rêver d’un monde meilleur, la révolte métaphysique d’un couple qui s’aime d’un amour titanesque et fragile. Pour cette raison même, le double requiem des espoirs déçus de mai 68 et de l’amour fou des personnages principaux sera joué comme une musique de chambre en intérieur et loin du tumulte libertaire de la rue, dans des pièces fermées et carcérales où les mots et les sentiments se cachent et se travestissent pour mourir.

Plus généralement, Les Amants réguliers et le film suivant de Garrel La Frontière de l’aube (2009), avec lequel il forme un diptyque, plongent leurs racines dans les deux chefs-d’œuvre d’André Breton, Nadja et L’Amour fou. À travers son fils Louis jouant dans les deux cas un personnage prénommé François et des récits réactivant des moments autobiographiques où le fantastique n’est jamais très loin (jusqu’à prendre toute la place dans La Frontière de l’aube), le cinéaste semble se demander comme le Breton du début de Nadja « Qui suis-je ? Si par exception je m’en rapporte à un adage : en effet pourquoi tout ne reviendrait-il pas à savoir qui je « hante » ?[66][66] Nadja, op. cit., p. 11. » Garrel hante son fils autant que son fils le hante et François est ce double fantôme qui révèle à la fois Philippe et Louis, qui révèle Philippe à Louis et révèle Louis à Philippe. Le jeu d’alter ego et de hantise était déjà présent et associé à Breton dans Rue Fontaine, tourné l’année suivant la naissance du fils du cinéaste et où le personnage que joue Philippe Garrel s’appelle justement Louis, et ce jeu d’identités est rendu encore plus complexe si l’on se souvient que Maurice Garrel, père de Philippe et présence récurrente dans sa filmographie, interprète dans Les Amants réguliers le rôle du grand-père de François.

Il est également possible de considérer que ce dispositif autobiographique qui amène Louis Garrel à vivre ou revivre les histoires sentimentales réelles ou fantasmées de son père (dans le diptyque Les Amants réguliers / La Frontière de l’aube mais aussi dans plusieurs films postérieurs) s’inspire du tronçon final de L’Amour fou dans lequel Breton s’adresse à sa propre fille Écusette de Noireuil, en qui il voit selon ses mots « l’aboutissement de la poésie à laquelle il [s’] était voué dans [s]a jeunesse, de la poésie qu’[il] a continué à servir, au mépris de tout ce qui n’était pas elle[77][77] Id., L’Amour fou, Paris, Gallimard, 1937, p. 168. » et à laquelle il souhaite d’être follement aimée, comme ici Philippe le souhaite à Louis. Ou encore, vu l’importance accordée toujours dans le texte publié en 1937 à la dialectique subtile entre le premier et le dernier visage aimé – le dernier visage aimé cristallisant et sublimant tous les précédents – que c’est à nouveau en direction du chef de file du surréalisme que Garrel fait signe lorsqu’il dédie La Frontière de l’aube à sa compagne Caroline, qui jouait déjà dans Les Amants réguliers.

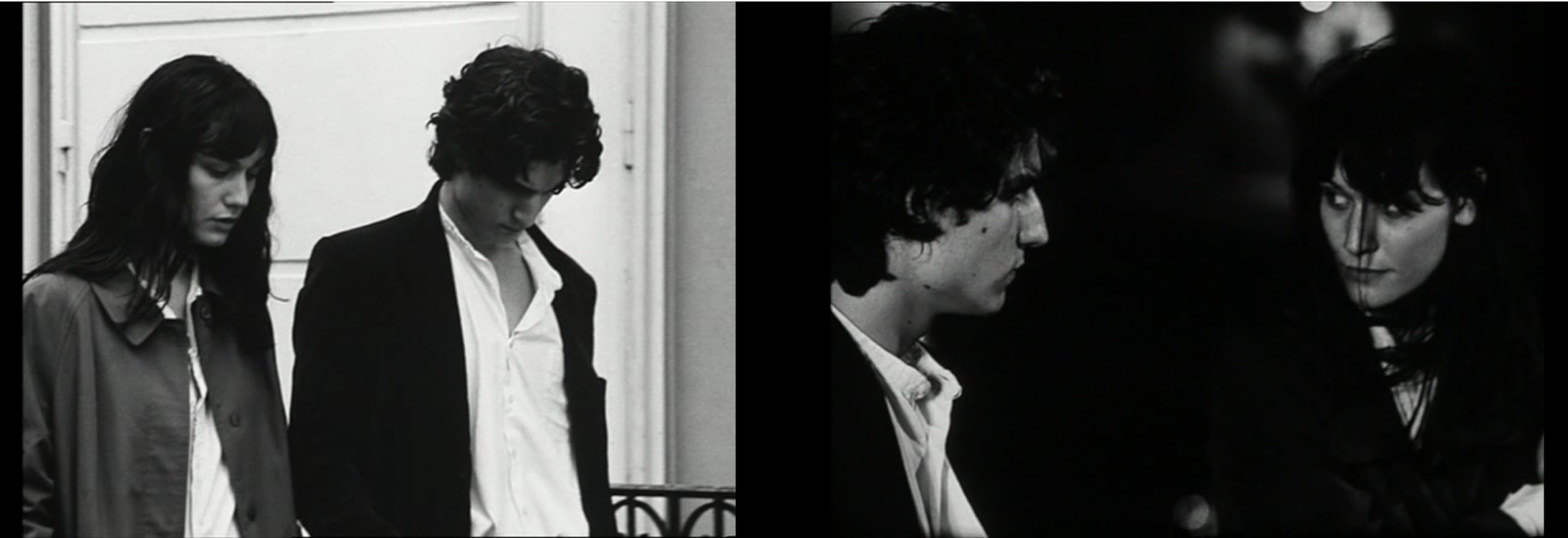

En dépit des apparences, des deux films du diptyque, c’est le premier qui doit le plus à Nadja. Si la folie dans laquelle tombe le personnage interprété par Laura Smet dans La Frontière de l’aube rappelle les troubles psychiques qui gagnent progressivement celle que rencontre et côtoie Breton dans l’ouvrage de 1928 et si la nouvelle Spirite de Théophile Gautier qu’adapte librement le film s’accorde bien avec les sources d’inspiration du surréalisme, Les Amants réguliers retravaille une foule d’éléments de Nadja. Non seulement Clotilde Hesme qui joue le personnage féminin est filmée et sculptée par le noir et blanc afin de faire ressortir la beauté de son sourire et de son regard, ce qui sera aussi le cas de Laura Smet – les deux actrices incarnent magnifiquement cet éternel féminin que célébrèrent Romantiques et surréalistes et s’accordent parfaitement avec ces lignes de Breton parlant de la belle Russe qui le fascina tant : « Un sourire, imperceptible, erre peut-être sur son visage. […] Je n’avais jamais vu de tels yeux. […] Que peut-il bien passer de si extraordinaire dans ces yeux ? Que s’y mire-t-il à la fois obscurément de détresse et lumineusement d’orgueil ? »[88][88] Nadja, op. cit., p. 64-65. – et non seulement les promenades dans Paris du couple de l’œuvre de 2005 qui font naître, nourrissent et exaltent leur amour rappellent les ballades à travers la capitale et ses lieux les plus énigmatiques des deux « amants réguliers » que furent Breton et Nadja, mais des éléments de la biographie de la jeune femme irriguent le film.

Nadja déclare en effet avoir habité à Lille et raconte principalement deux de ses histoires d’amour dont l’une avec un étudiant, détails auxquels semblent renvoyer le prénom de celle qu’interprète Clotilde Hesme, « Lilie », ainsi que l’aventure amoureuse qu’elle vit avec François, à la fois étudiant et poète donc à la fois Breton et celui que Nadja avait connu par le passé. Le personnage principal deviendrait même en un sens Breton, l’ancien amant de Nadja et Nadja elle-même puisqu’il confiera à Lilie avoir vécu deux histoires sentimentales importantes dans sa vie. Garrel place son travail de reconstitution d’un moment de son existence sous le signe de la reconstitution autobiographique de Breton dans l’ouvrage, avec tout ce que cela suppose de déformation par le souvenir, de stylisation et de réécriture. Le cinéaste s’efforce de provoquer un phénomène de hantise dans le film et l’esprit du spectateur grâce auquel les séquences ne cessent de faire revenir des passages de l’œuvre de Breton, comme reviendraient des spectres – à l’image de ce très beau passage montrant les amants réguliers alors que coule la Seine en arrière-plan, réminiscence de la scène lors de laquelle Nadja contemple les eaux d’une fontaine du Jardin des Tuileries et y voit à la façon d’un médium une représentation du flux de sa pensée s’entremêlant à celui de Breton grâce aux pouvoirs de l’amour.

Un moment cristallise le double ancrage des Amants réguliers. Lors de la première nuit d’émeutes dans les rue de Paris, François croise l’un de ses camarades et raconte avoir trouvé un cocktail Molotov qu’il n’eut pas le courage de lancer de peur de tuer des CRS, appréhension initiale qu’il dépassera par la suite puisqu’il jettera des projectiles incendiaires jusqu’à s’en brûler la main, en prenant tout de même soin de ne tuer personne. Le récit que fait François transforme le cocktail Molotov en ce que Breton a appelé dans L’Amour fou une « trouvaille », du type de ces objets étranges et bigarrés qu’il collectionnait, trouvaille qui fonctionne comme un « précipité du désir » et agrandit subitement « l’univers »[99][99] L’Amour fou, op. cit., p. 21. – c’est-à-dire qu’ici le projectile, rencontré par un hasard qui décuple sa puissance de fascination, vient révéler à François et à la génération qu’il représente son insatisfaction politique et existentielle ainsi que son désir jusqu’alors inconscient de se révolter. Dans le même temps, en devenant l’émeutier qui jette des cocktails Molotov lors des affrontements et finira par se blesser la main au feu de ses projectiles et au feu des espérances qui donnent leur titre au premier tronçon du film, le personnage principal se transforme en cette sorte de divinité incendiaire à laquelle Nadja assimile Breton lorsqu’elle raconte ses visions extra-lucides, la première vision intervenant précisément dans le Jardin des Tuileries. « Mais qu’est-ce que cela veut dire pour toi : le feu sur la main, une main de feu sur l’eau ? »[1010][1010] Nadja, op. cit., p. 87. dit-elle ; puis plus tard : « La main de feu, c’est à ton sujet tu sais, c’est toi. »[1111][1111] Ibid., p. 99.

Ce qui frappe dans Les Amants réguliers, c’est avant tout la lecture très sombre que fait Garrel de l’œuvre de Breton, principalement sur deux points. Ceci explique que le film lorgne davantage du côté de Nadja que de L’Amour fou, prenant acte du fait que le second, L’Amour fou, constitue une version solaire et déculpabilisée du premier Nadja où Breton, tout en faisant croire le contraire, se rend bien compte du rôle capital qui fut le sien dans la lente marche vers la folie de la jeune femme et laisse fréquemment transparaître ses remords.

D’une part, plusieurs passages de l’ouvrage de 1928 sont consacrés au débat entre l’écrivain et celle qu’il rencontre autour de la question du travail. Breton s’emporte violemment contre ceux qui acceptent de travailler qu’il compare avec un esprit aristocratique à deux doigts du mépris de classe à des moutons au service de l’état bourgeois, à commencer par Nadja qui accepte de petites tâches rémunérées pour survivre. Ce n’est pas par hasard que le film s’ouvre sur une discussion entre François et l’un de ses amis les plus engagés, la figure centrale déclarant qu’il refuse de publier ses poèmes, comme si le fait de gagner de l’argent représentait une trahison à sa vocation poétique, là où son ami affirme vouloir devenir peintre en bâtiment. « Et pourquoi pas peintre en vrai ? » lui demande alors François, ce à quoi son camarade, fidèle à l’idéologie maoïste, lui répond que ce sont les peintres en bâtiment qui méritent d’être considérés comme les « vrais peintres ».

Tout le film tourne autour de cette question de la trahison : faire une révolution sans le prolétariat mais au nom du prolétariat, est-ce le trahir ? Revenir à sa vie de poète-étudiant pour connaître enfin l’amour, est-ce trahir son engagement lors des journées de mai 68 ? Le couple central réactualise le couple Breton-Nadja, entre un François qui refuse de travailler pour continuer à être un esprit pur et Lilie qui trahit car elle fait vivre le ménage en travaillant dans une fonderie, à la différence que ce n’est pas Lilie-Nadja qui connaît une fin funeste mais bien François qui s’enferme dans son élitisme culturel, ses drogues et se coupe de la vie au point de se suicider, acte dénoncé en off par celle qu’interprète Clotilde Hesme comme une véritable « connerie ». Il s’agit en creux de mettre à l’épreuve ou en tous cas de questionner sur ce point précis l’œuvre de Breton et les dangers d’une conception qui défend certes une mise en pratique[1212][1212] Manifeste du surréalisme, op. cit., p. 322. constante de la poésie, donc a priori un lien indéfectible entre l’art et la vie, mais peut s’avérer toxique et mortifère si certaines de ses considérations sur la société sont prises trop à la lettre.

D’autre part, Les Amants réguliers interroge une notion capitale dans les ouvrages du chef de file surréaliste : celle du déjà-vu. C’est d’ailleurs la première chose que se diront les amants du film lorsqu’ils se rencontrent à une fête après s’être croisés sur les barricades quelque temps auparavant : « On s’est déjà vu, hein ? ». Selon ce jeu de complémentarité et d’inversion entre les deux ouvrages, le déjà-vu participe dans L’Amour fou de l’émerveillement surréaliste – Breton se rappelle avec enthousiasme ce qu’il ressentit face à ce masque trouvé aux Puces auquel sont consacrés plusieurs pages (« Ce [fut] la première fois que j’éprouv[ai] devant le jamais vu une impression de déjà vu aussi complète »[1313][1313] L’Amour fou, op. cit., p. 131-132.) – alors qu’il sous-tend la dimension la plus noire de Nadja, où le récit déjà vécu est couché en mots afin de créer l’illusion du jamais encore vu et l’illusion de l’exaltation mais où l’on comprend à terme que l’ouvrage repose dans son intégralité sur un tragique déjà vu. Breton sait que Nadja est devenue folle et ne peut que se contenter de retracer sa marche vers la folie sans rien y changer, tout étant déjà joué d’avance.

C’est sur ce type de déjà-vu tragique et désespéré que s’appuie Garrel en recréant des évènements politiques, une histoire d’amour et une époque qu’il sait condamnés. Un détail resté célèbre au sujet des Amants réguliers inscrit cette idée du déjà-vu dans la texture même du film : les bandes tournées par Garrel en 68 réputées perdues bien qu’elle furent retrouvées récemment, bandes que le cinéaste a recréées par la voie fictionnelle, intégrées aux scènes d’émeute des Amants réguliers et qu’il a soumises au jugement de Godard qui avait bien en tête les images documentaires tournées à l’époque, comme s’il cherchait à ce que le cinéaste franco-suisse lui confirme que l’effet de déjà-vu des plans était absolument parfait.

Un extrait du Manifeste montre que pour son théoricien, le surréalisme est éminemment ambivalent et procède à la fois de l’enthousiasme pour la nouveauté tel que peut l’éprouver l’enfant et de l’éternel retour du même tel qu’il apparaît aux frontières de la mort :

L’esprit qui plonge dans le surréalisme, dit Breton, revit avec exaltation la meilleure part de son enfance. C’est un peu pour lui la certitude de qui, étant en train de se noyer, repasse, en moins d’une minute, tout l’insurmontable de sa vie. […] C’est comme si l’on courait à son salut ou à sa perte. On revit, dans l’ombre, une terreur précise. Dieu merci, ce n’est encore que le Purgatoire. On traverse, avec émerveillement, ce que les occultistes appellent des paysages dangereux[1414][1414] Manifeste du surréalisme, op. cit., p. 340..

Cette lecture sombre de l’œuvre de Breton sous l’angle du déjà-vu était au cœur du court-métrage Rue Fontaine. Léaud y joue en effet un personnage prénommé René qui se trouve pris dans un triple déjà-vu funeste. Quitté par sa compagne, il retrouve un bonheur de courte durée auprès d’une sublime jeune femme interprétée par Christine Boisson, qui se suicide vers le milieu du film. À un premier déjà-vu, la répétition d’une histoire d’amour malheureuse, s’en ajoutent deux puisqu’il paye une prostituée également interprétée par Christine Boisson pour jouer le rôle de celle qui vient de mourir ; déçu par le triste spectacle qu’il avait pourtant réclamé, il finit par répéter le geste de celle qu’il a aimée et se suicide. De ce point de vue, à l’image de ceux des deux François des Amants réguliers et de La Frontière de l’aube qui mettent également fin à leurs jours, son destin n’est pas sans évoquer celui de René Crevel dont il porte le prénom, ange foudroyé du surréalisme qui avait selon l’adage « la révolte dans les yeux » et qui finit par se suicider précisément parce qu’il n’arrivait plus à supporter que la vie ne soit pas à la hauteur de ses espérances de feu.

Le double rôle que joue Christine Boisson, femme aimée qui trouve la mort puis prostituée payée pour la ramener à la vie, rappelle le double rôle de Kim Novak dans Vertigo, ce qui inscrit le court-métrage dans un entrelacs complexe de références. Comme on le sait, Vertigo est adapté du roman policier d’Entre les morts écrit par le duo Boileau-Narcejac, mais le film et le livre s’inspirent secrètement du chef-d’œuvre du symbolisme Bruges-la-Morte de Georges Rodenbach, publié en 1892 et reposant sur la même structure : le personnage principal de l’ouvrage demande à une actrice de jouer le rôle de sa femme récemment disparue et finit par la tuer accidentellement. Or, et c’est certainement afin de le rappeler que Garrel fait intervenir un clin d’œil à Vertigo dans un court-métrage dont le nom et le décor renvoient à André Breton, Bruges-la-Morte constitue également la référence principale à partir de laquelle est construit Nadja. Nadja en reprend l’histoire de déjà-vu tragique, reproduit son principe de composition puisque l’ouvrage de Rodenbach est traditionnellement considéré comme le premier texte littéraire à intégrer des photographies (le théoricien du surréalisme recourt pour la première fois au montage texte-image dans l’ouvrage de 1928 et n’aura de cesse de l’utiliser par la suite) et opère le même tressage entre un récit sentimental et le portrait à la fois littéraire et photographique d’une ville qui devient progressivement personnage central. Il est à noter qu’à la faveur de l’une de ces coïncidences aux reflets de hasard objectif qu’affectionnaient les surréalistes (à se demander si dans ce cas la coïncidence ne relève pas d’une démarche intentionnelle de la part de Breton), les années de publication de Bruges-la-Morte et Nadja, 1892 et 1928, sont l’anagramme l’une de l’autre.

Comme Scottie et comme le personnage de Rodenbach avant lui, René ne pourra jamais sauver celle qu’il aime ni Breton éviter à Nadja de sombrer dans la folie. La tragédie de tous ces hommes vaincus par la puissance du déjà-vu et du déjà joué d’avance, c’est celle de Philippe Garrel dans Les Amants réguliers.

Il faut toutefois essayer de sortir des eaux glacées de la désespérance en comprenant, ainsi que l’invite Breton lui-même lorsqu’il explique que le Théâtre du Masque de la Rue Fontaine s’appelait précédemment le Théâtre des Deux Masques et ainsi que l’invite le jeu de double hitchcockien du court-métrage de 1984, que derrière le René qu’interprète Léaud se cache certes René Crevel mais peut-être aussi le poète René Char, dont l’œuvre paraît à même de résorber la crise des Amants réguliers et de redonner à la poésie son pouvoir d’intervention.

Dans son magnifique recueil d’aphorismes poétiques Feuillets d’Hypnos, rédigé lorsqu’il était actif dans la Résistance pendant la Seconde Guerre Mondiale, Char s’interroge sur la possibilité de continuer à écrire des textes littéraires alors que l’époque est à la nécessité de prendre les armes contre l’horreur nazie. Pourfendant les préjugés, qui sont ceux de son propre élitisme, il découvre non seulement que la parole poétique est tout sauf incompréhensible à ses camarades de Résistance provenant de milieux populaires, dont le « parler en images » argotique ressemble à de la poésie, mais il reconnecte l’écriture littéraire et l’action politique en les pensant ou repensant comme émanant d’un même geste armé de révolte. « Face à tout, À TOUT CELA, un colt, promesse de soleil levant ! »[1515][1515] René Char, Feuillets d’Hypnos [1946], § 50, in Œuvres complètes, Paris, Gallimard, « Pléiade », 1983, p. 187. écrit-il selon une pensée précisément post-bretonienne car c’est chez Char la confrontation des théories surréalistes à la réalité du conflit qui permet de faire sortir des considérations idéalistes et idéalisées du Manifeste ou de L’Amour fou et de refonder le lien entre poésie et engagement.

Le film est traversé de plusieurs références, discrètes mais bien présentes, à la Seconde Guerre Mondiale et à la Résistance : le fameux slogan « CRS-SS », le titre du dernier tronçon « Le sommeil des justes » ou le fait que l’un des personnages plus âgé cherche à gagner le Vercors après les événements de mai. Il ne s’agit pas de comparer ou de mettre sur le même plan les deux époques historiques mais certainement de montrer que mai 68 et ses affrontements nocturnes filmés par Garrel comme de véritables scènes de guerre furent pour toute une génération un moment d’action et de questionnement de ses certitudes, en particulier concernant les rapports entre l’art et la vie.

Lilie devient parallèlement une figure poétique proche de René Char. Sculptrice, elle réunit en un même geste le monde de l’art et celui de la vie quotidienne, le monde des dandys et le monde des ouvriers, puisqu’elle travaille dans une fonderie où elle reproduit les mêmes gestes que ceux lui permettant de créer ses œuvres. Elle reconnecte donc deux pôles que François tend progressivement à séparer comme le Breton de Nadja et elle finira même par se transformer en artiste warholienne qui quitte la France pour les États-Unis et intègre une sorte de loft-Factory où elle réalise des sculptures aux côtés d’une autre artiste. Dans la lignée du chef de file du Pop art, Lilie complexifie la question du travail en mettant ses compétences techniques au service d’une production artistique qui cherche à s’en prendre à la société de consommation et à sa notion inhumaine du travail avec ses propres armes.

Par ricochet, c’est aussi elle qui réactive la dimension contestataire de la poésie de François. Plusieurs passages des Feuillets d’Hypnos sont consacrés au peintre Georges de La Tour, auquel ne manquent pas de faire penser les scènes opiacées en intérieur des Amants réguliers où une bougie illumine un crâne. Char écrit notamment au sujet du tableau Le Prisonnier : « Reconnaissance à Georges de La Tour qui maîtrise les ténèbres hitlériennes avec un dialogue d’êtres humains. »[1616][1616] Ibid., § 178, p. 218. Si Lilie soutient François et lui fournit les conditions nécessaires à ce qu’il puisse écrire sa poésie, c’est sûrement que comme le poète-résistant contemplant indéfiniment les toiles du peintre français, elle voit dans ses écrits un sublime dialogue d’êtres humains qui continue à repousser les ténèbres d’une époque et d’une vie trop égoïstes et trop dures.

Un détour par l’œuvre de René Char s’impose surtout parce que ses textes ont cherché à lutter contre la puissance du déjà-vu en tant que boucle temporelle aliénante. À côté de La Tour, une autre figure revient souvent dans ses ouvrages, celle d’Héraclite pour lequel on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, donc pour lequel la répétition n’existe pas. Héraclite sert chez Char de modèle à la définition-même du poète, qui doit accepter de saisir la beauté des contradictions et peut ainsi triompher des défaites apparentes. L’écrivain affirme dans « Partage formel » : « Le poète est la genèse d’un être qui projette et d’un être qui retient. À l’amant il emprunte le vide, à la bien-aimée la lumière. Ce couple formel, cette double sentinelle lui donne pathétiquement sa voix. »[1717][1717] Id., « Partage formel », § XLV, Seuls demeurent, in Œuvres complètes, op. cit., p. 166., « [Il] peut alors voir les contraires – ces mirages ponctuels et tumultueux – aboutir, leur lignée immanente se personnifier, poésie et vérité, comme nous savons, étant synonymes. »[1818][1818] Ibid., § XVII, p. 159. Mais également : « Le poète transforme indifféremment la défaite en victoire, la victoire en défaite, empereur prénatal seulement soucieux du recueil de l’azur »[1919][1919] Ibid., § III, p. 155., « À chaque effondrement des preuves [il] répond par une salve d’avenir. »[2020][2020] Ibid., § XLIX, p. 167. Il faut ainsi voir et revoir le film avec les yeux de René Char, transformer les espérances brisées d’une génération en promesses de bouleversement en salves d’avenir et s’acharner à opposer à la mélancolie du déjà-vu la joie du devenir – y compris celui de ce qui s’est déjà produit.

« Refuse la répétition. Avance » entend-on off vers le début alors que des CRS sont à l’image. On comprend rétrospectivement que cette injonction s’adressait principalement au spectateur lui-même.

Hypnos, le dieu du Sommeil, c’est le nom de résistant que s’était choisi René Char – c’est-à-dire celui qui veille par son action et ses écrits sur le peuple assoupi. Comme à plusieurs moments du film, des corps endormis apparaissent lors du dernier tronçon : celui de Clotilde Hesme vu en songe et celui de François, qu’enlacent les bras de Morphée puis qui sombre dans le Grand Sommeil. À chaque fois un être veille, la caméra du ciné-poète Garrel elle-même, comme pour affirmer que depuis le début (les ressemblances entre la séquence onirique et les films expérimentaux du réalisateur sont frappantes) le cinéma a été pour lui une arme, une arme « chargée » ou rechargée « de futur » comme l’a si bien dit Gabriel Celaya, une arme qui en ne cessant de montrer la défaite de la vie, ici François s’abandonnant avec romantisme à Thanatos, figure jumelle d’Hypnos, conjure la Mort de façon cathartique. Une arme à la fois modeste et immensément puissante, à l’image d’un couteau de cuisine qui entre les mains de Maurice Garrel fait revenir pour quelques secondes à la vie le corps poétique et contestataire de Charlie Chaplin.