Pick up the pieces and lower the flags

Commentaire de l’œuvre récente de James Benning

Depuis son passage à l’édition 2018 du cinéma du réel avec L. Cohen, film vainqueur du grand prix de la compétition, James Benning est absent des écrans et des papiers français. Situation que le moment épidémique ne justifie pas. Malgré une vingtaine de longs-métrages et quelques courts-métrages achevés depuis la rétrospective de son œuvre en 2009 au Jeu de Paume, le travail récent de Benning semble ne plus intéresser. Les films connaissent une brève sortie, le temps de faire le tour d’une poignée de festivals dans le monde, puis ils disparaissent. Il semble que le cinéaste américain concentre d’avantage son énergie sur l’acte de création que sur les problématiques de diffusions. Pour voir ses réalisations il faut donc compter sur les repères de l’internet cinéphile où une bonne partie d’entre elles finissent par apparaître, quelques mois ou années après leur existence festivalière. Présence discrète en festival ou en galerie qui déclenche de succinctes réactions de commentateurs raréfiés [11][11] Pour un regard plus détaillé sur la question transmédiatique chez Benning, lire cet article d’Erika Balsom : https://www.artforum.com/print/202102/erika-balsom-on-james-benning-s-place-84992 . Ces films seraient-ils animés d’une force poussant au mutisme ? La constance de leur ascèse formelle serait-elle incompatible avec la logorrhée critique ? Ou encore, s’agit-il d’une œuvre sénile, désormais constituée d’objets anodins uniquement sélectionnés en festivals pour la signature d’un nom autrefois scintillant ?

Autant d’a priori que ce texte souhaiterait contrecarrer. Depuis le milieu des années soixante-dix, Benning poursuit un travail qui ne cesse d’exposer à vif des problèmes de représentation et d’économie sensorielle avec une régularité et une pertinence uniques dans la jonction du politique et de l’esthétique. Le commentaire chronologique de six travaux récents (ceux visibles depuis L. Cohen [22][22] À ce jour nous connaissons l’existence de deux autres long-métrages terminés et diffusés : PLACE (2020) ; From Bakersfield to Mojave Desert (2020). ) peut rendre compte de cette singularité. Plutôt que d’emprunter la voie d’une analyse thématique à l’orientation auteuriste, c’est par une description collant minutieusement à l’intelligence et à l’autonomie des films que ce texte souhaite pallier à l’absence de commentateur assidu d’une œuvre de première importance. Efficacité, éloquence, discipline : parmi d’autres, quelques notions que les trente-cinq plans ici étudiés bouleversent dans leurs acceptions cinématographiques.

Glory (2018)

La vue unique d’un drapeau américain tendu au premier plan devant une mer déchaînée d’un vert grisâtre sans profondeur. Cadrage exemplaire qui a la clarté d’une installation. On imagine l’artiste dresser malicieusement le symbole patriotique pour le mettre au défi des éléments, puis enregistrer son rapide déchirement en lambeaux par un vent cinglant. Des derniers films de Benning, Glory est celui dont le visionnage est le plus ardu, douloureux même. Son plan muet de deux heures n’en fait pas un objet évident mais c’est la sensation de désastre interminable qui l’anime qui finit de le rendre mal-aimable. Le drame d’une caméra giflée par les gouttes, aux tremblements permanent, le saisissement d’un symbole désintégré.

Malgré le volontarisme qui pourrait sembler à l’origine de Glory il s’agit d’une œuvre de foundfootage, occurrence rare mais pas unique dans la filmographie de Benning. Le plan récupéré et monté vient d’une caméra de vidéosurveillance météorologique située sur le phare Frying Pane Tower au large des côtes de la Caroline du Nord, quelques heures avant le passage de l’ouragan Florence le 13 septembre 2018. La provenance indirecte du plan accentue sa portée, ce qui est donné à observer est moins le phénomène météo que l’adroite mise en scène institutionnelle de la caméra de surveillance. Ce drapeau dressé devant l’étendue océanique déclare la prise de pouvoir unilatérale sur l’espace, il signe la fière déclaration d’une propriété. Les marques d’appropriation de l’espace par l’homme sont l’un des creusets de l’œuvre du cinéaste, particulièrement par son attachement récurrent à la perspective de l’histoire américaine, fulgurante et vorace. Dans Deseret, en 1995, les clôtures scindant le paysage de l’Utah étaient le signe minimal et omniprésent de cette violente distinction imposée à l’espace. Dénominations ramenées à leur dérisoire vanité, par la relativité d’autres échelles de temps (historiques ou géologiques dans Deseret), d’autres forces irréductibles qui en rappellent l’éphémère existence (ici le vent, la mer).

L’éloquence métonymique de l’image – le drapeau pour la nation – est prolongée par le titre ironique. Épuisement du spectateur dans l’observation factuelle de ces deux heures là, celles de l’étendard ramené à l’état de tissu inepte par la menace diluvienne. La mise à l’épreuve dans la durée permet de tramer sur le symbole : vaine gloire auto-déclarée d’un pays monstre et déliquescent, la mer enragée comme rébellion d’un espace colonisé. La stase tremblante et apocalyptique du film terrifie mais c’est sa qualité illustrative d’un effondrement qui accable. Donner pour attribut « Gloire » à un épisode d’anéantissement symbolique aussi sidérant rend compte du geste politique qui traverse l’œuvre de Benning, déjouant par là-même l’image gentillette de réalisateur paysagiste qui peut lui coller à la peau.

L’ascèse de l’image fait la densité du geste. Par la concentration du regard et la rétention d’informations qui en découle, le surgissement du moindre événement impacte l’horizon du film. Ainsi de deux mouvements de la caméra de surveillance qui en redéfinissent pleinement la cartographie et lui ouvrent un espace fictionnel. Ces deux décadrages signalent la présence d’un observateur, et la conscience d’un « directeur » de la caméra fait alors surface. Il scrute la plateforme sur laquelle est érigé le drapeau, spécifiant d’avantage son contexte. Étrangement, presque ludiquement, ce modeste espace déploie la scénographie d’un film de siège : un individu, une poignée d’entre eux défendant coûte que coûte le lieu par lequel ils déclarent leur valeur et maintiennent leurs possessions. Les abords de la forteresse sont gardés face aux dangers de l’attaque, le symbole brûle et le mirador menace de s’écrouler. L’ébranlement d’une identité glorifiée devient un spectacle à travers l’état de siège, ce dispositif de western retrouvé par Glory.

Si difficiles soient-ils, les films de Benning ont toujours une généreuse versatilité. Leur qualité de durée lente, précisément pesée, génère un espace de conciliation pour les pensées du spectateur. Les flux et reflux des vagues sont au diapason du ressassement de la pensée, consciente par intermittence, plus ou moins oublieuse de son objet d’attention. L’épreuve du film, ou le temps qu’il donne dans l’absorption maritime et la complexité infini des remous, déleste celui qui le regarde de son impression de paradoxe face au drapeau déchiré qualifié de glorieux. L’éprouvante confrontation au déluge suggère d’accepter cette disparition. Un effet d’affinement ou d’affûtage de la pensée qui dans Glory se conclut par la soudaine tombée de la nuit. Révélation par la négative des formes du monde qui prend des dimensions d’expérience mystique (événement de l’extinction de la lumière qu’on retrouve dans Nightfall ou L. Cohen par exemple). Ce que le noir de la nuit impose, après le maintien du regard sur les lentes métamorphoses d’un objet (les oripeaux de la nation en l’occurrence), c’est l’anéantissement de celui-ci. L’extinction lumineuse sonne la dissolution de l’image et l’apaisement des mouvements contrariés de la pensée.

Telemundo (2018) Avec Sophia Brito

Telemundo est un film de modèle, facette peu connue de l’œuvre de James Benning. Un unique plan, à nouveau, de deux personnes assises sur un canapé en train de regarder un téléfilm pendant une heure et quart. Le cadre capture les deux personnages, Sophia Brito et James Benning, assis sur une modeste banquette grise adossée à un mur blanc. Les deux corps donnent la mesure au cadre, tandis que la proche télévision reste hors-champ. Ici c’est un geste Warholien qui est perpétué : une prise pour observer une personne ou quelques-unes dans l’ordinaire d’une activité intime (dormir, manger, baiser). Scruter les visages par le maintien du plan, découvrir la mue continue de leurs traits par les humeurs infimes qui se succèdent et la belle créativité des corps. Dans cette ré-interprétation de la facture d’Andy Warhol, la prise en compte du caractère inaugural de chaque plan semble cruciale à Benning : l’intégrité d’un plan est l’intégrité d’un monde, chaque plan est en puissance une naissance du cinéma (« Cinema is not 100 years old », dit un credo de Jonas Mekas). C’est là tout l’archaïsme déroutant de son travail, chaque plan peut avoir la fraîcheur d’une vue d’un opérateur lumière, l’important dans cette opération est de créer une attention aiguisée du regard et de l’écoute : Looking and Listening, titre d’un chapitre de Walden de Henry David Thoreau, devenu l’intitulé d’un cours tenu par Benning à l’Université des arts de Californie.

Ce que Warhol a produit avec ses Screen Test, repris sobrement par Benning avec After Warhol en 2011, ne tient pas du naturalisme sociologique ou psychologique. Nul effacement de la caméra pour montrer le monde de la personne. Au contraire une scénographie minimale de studio est affirmée, l’intérêt est dans la réaction du modèle face à la caméra : il s’agit d’inventer un monde pour voir l’individu, dénoter l’actualité de son visage, de son corps. Une certaine provocation (voire perversion : Beauty #2) chez Andy Warhol devient de toute évidence méditative chez James Benning. Avec Twenty Cigarettes puis Readers ce sont des séries de personnes en train de fumer et de lire que l’on pouvait observer, enregistrées dans leur activité et leur conscience du filmeur. L’aimantation du regard dans l’observation obsessionnelle des modifications de postures, des attributs physiques et vestimentaires, a elle-même deux faces. Travail plastique de la surface pure, de la lecture du jeu rythmique des corps dans le cadre. Mais également impossible décryptage de l’invisible : la série temporelle des pensées qui agitent le modèle. Une nouvelle fois se signale ici le singulier miroir que les films de Benning tendent à ceux qui les regardent. Le temps d’immersion dans le plan et l’absence d’interprétation guidée mettent le spectateur face à ses pensées, leur mouvement frénétique lui apparaît nettement. Réfraction de cinéma par laquelle il devient à son tour modèle du film : performances des acteurs et des spectateurs s’éclairent mutuellement. Pouvoir de la méditation filmique qui prend le spectateur dans une malicieuse trame réflexive dont l’épaisseur ne saurait advenir par une simple contemplation. Dans Readers cela atteignait une intensité sophistiquée puisque l’activité projective dans les mots propre aux lecteurs démultipliait les niveaux de pensées, elle saturait le film de sens latents pour mieux l’en vider. Le plan, ce ciné-monde, comme unité de rassemblement des pensées dispersées du spectateur : c’est là son intégrité.

Telemundo part lui aussi de l’investissement de corps dans une fiction, télévisuelle cette fois-ci. Les remarques précédentes ne rendent cependant pas compte d’un élément inédit : les acteurs parlent. De plus, la parole n’est pas délivrée avec une énergie familière et spontanée mais soigneusement préparée et distillée le long du film (le documentaire El verdad Interior de Sophia Brito rend compte du travail effectué en amont du tournage, notamment de l’établissement d’une partition textuelle rigoureuse). Brito et Benning ne sont alors pas de simples modèles mais des personnages. Un espace fictionnel se déploie à partir de la méditation dialoguée des deux acteurs. James Benning parle en anglais, Sophia Brito en espagnol. Les prises de paroles placées avec parcimonie se font sans adresse exacte et sont isolées. Comme si le rythme d’apparition-disparition de chacune dépendait du lent gonflement d’une bulle d’idées, explosant soudainement pour délivrer un concentré de sagesse sous la forme d’anecdotes. Entre les personnages l’écoute est évidente, la compréhension mutuelle l’est moins. La dimension triviale de la scène s’efface du fait de cette retenue pudique, les regards dubitatifs sur la fiction télévisuelle et ses interludes publicitaires en font un résidu sans valeur d’une langue désincarnée.

Le chaos acoustique du téléviseur, le monde d’injonctions codées qu’il signale, contraste avec l’éloquence ingénue des personnages. Depuis le divan ce sont eux qui ouvrent, en comparaison, à une vaste expérience du monde. Dans sa première prise de parole, Benning explique la dimension fondatrice de la sensation simultanée du froid et du chaud sur son corps à l’âge de 9 ans. Il explique ensuite ne capter sur son poste télé que des chaînes hispanophones diffusées pour les travailleurs immigrés, sans-papiers et sous-payés de la Central Valley. Proche de son domicile, cette zone californienne, objet d’un précédent film (El Valley Centro, 1999), est soumise à une agriculture intensive profitant à quelques grands groupes (dix chefs d’entreprises gagnent d’avantage que la totalité des travailleurs nous précise-t-il, tenant ainsi les comptes de l’occupation capitaliste du paysage). La fiction télé qui occupe l’espace sonore du film n’est ainsi jamais le sujet de l’échange mais une surface d’attention à partir de laquelle les mots sont soupesées. La platitude du champ, l’unique mesure des corps dans le cadre, l’attention indifférente à la télé et la raréfaction de la parole dans la durée du film engendrent alors une présence magique. Les figures de Brito et Benning se dilatent, elles deviennent celles de géants se recueillant en apartés. En partie modèles Warholiens, mais plus amplement personnages à la typologie sans précédent qui témoignent de l’inventivité constante du cinéaste (on peut penser à certaines présences dans des films dialogués de Danièle Huillet et Jean-Marie Straub, aux rencontres de leurs personnages mi-humains, mi-dieux, maintenus en une stase sensuelle).

Les langues, les différents types de langages sont le thème le plus récurrent des prises de paroles. Benning révèle parler seulement l’anglais, sa famille d’origine allemande ne lui ayant pas transmis l’héritage de la langue suite à la seconde guerre mondiale. Les mots du téléfilm et de Sophia Brito lui sont donc incompréhensibles. Ainsi s’explique le choix de ne pas sous-titrer Telemundo, laissant les langues dans leur musicalité pure pour ceux qui ne les maîtrisent pas. Ce que justifie une des dernières prises de paroles de Benning par laquelle il affirme sa croyance en l’écoute extérieure et attentive d’une langue, comme moyen d’appréhension d’une culture et de son univers tout aussi satisfaisant que la maîtrise de ladite langue. Le savoir déficient de l’auditeur n’est alors pas nécessairement un manque, sa projection hypothétique a aussi une valeur. État de dénuement qui est en quelque sorte la position du spectateur d’un film de James Benning : ramené à l’intelligence de ses capacités perceptives, à la mécanique insatisfaite des spéculations. Le laisser-aller comme saine ventilation de la pensée. Dans le cas présent la signification des paroles de Sophia Brito est restée mystérieuse. Le déséquilibre certain créé dans l’appréciation du discours du film n’est pas problématique pour autant, se satisfaire de cet inachèvement est la destination même de l’œuvre. La langue peut être écoutée telle qu’elle sort de la caisse de résonance du corps, comme une force d’expansion de l’individu, au même titre que l’on aura devisé humblement sur les sourires ou moues de fatigues, sur les promenades des mains, le vieillissement en direct : toute une écologie du modèle en somme.

Dans les prises de parole de James Benning sont condensées de nombreux motifs qui animent son travail et qu’il évoque d’habitude hors de ses films. Telemundo constitue en ce sens une bonne introduction à son œuvre. Les mathématiques forment l’autre « langage » qu’il utilise puisqu’il en a été professeur avant ses débuts de cinéma. C’est l’occasion pour lui d’évoquer le mystère de Pi, ce chiffre irrationnel. Le travail sériel, la précision géométrique des cadres, la gestion précise des durées, les comptes rondement tenus : tout cela est moins l’objet d’un plaisir plastique immédiat que l’outil par lequel est transcrit une expérience. La façon qu’a une lecture mathématique du monde d’infuser dans le cinéma, sans visée résolutive, comme interrogation d’un mystère permanent. Ce que Pi, chiffre indéfinissable car irréductible au fractionnement, illustre à sa manière. Dans Telemundo, chaque parole démultiplie les champs d’interventions de l’œuvre confinée. Les mots inventent une fiction en même temps qu’ils agencent une théorie de cinéma. C’est sans doute ce mouvement cadencé d’inspirations contenues dans l’espace intime et d’expirations à une vaste pensée du monde qui crée le gigantisme des deux figures sur la banquette : la mathématique comme science de l’incommensurable. À sa manière le plan est une unité de mesure, mais purement idiosyncrasique, il produit une texture de temps qui lui est propre.

Two Moons (2018) daylight (2019)

Les deux court-métrages que sont Two Moons et daylight fonctionnent comme un triptyque. La lune, objet universel des rêveries poétiques les plus anciennes, est le cœur de l’étude constituée par les trois plans de ces deux films. Trio d’esquisses où le travail de nuance sérielle explore un ensemble de potentialités figuratives. Attention à la répétition d’un événement (la lune passe dans un cadre, par trois fois) qui , par amenuisement de ses composantes, révèle les forces qui agitent un plan de cinéma : composition, vitesse, champ et hors-champ, abstraction et figuration. On retrouve la subtilité d’un cinéma qui par retenue sait se faire double, à la fois documentation transparente d’un fait et théorie de la représentation.

La première lune est dite lune « gibbeuse », c’est-à-dire qu’elle est prise dans son mouvement ascendant vers la pleine lune. Le plan commence avec la lumière du jour, sa profondeur est constamment redéfinie par des mouvements nuageux, le bout de ciel cadré reste indéterminé (dynamique observée longuement dans Ten Skies en 2004, un autre film sériel). Le bruit d’un trafic routier intense monopolise l’espace sonore du film, ce qui déploie un monde inférieur frénétique. Le contraste avec le calme du ciel et la lente apparition de la lune renforce l’étrangeté de cet univers sous-jacent. Au milieu des nuées, l’astre presque plein fait son entrée discrète dans le champ, légèrement décentré il entreprend une course diagonale. Pendant quelques temps, alors que les nuées tournent au rosé, la lune est dans l’environnement du plan un objet d’attention parmi d’autres. La lumière disparaît alors soudainement, sans doute par un phénomène d’éclipse, l’obscurité transforme la lune en médaillon luminescent accroché sur une étendue noire. Mise à part quelques éléments sonores impromptus au-dessus du trafic (une musique, des bribes de paroles) qui rappellent qu’elle veille sur le monde, la lune gagne en abstraction. Son rayonnement dans le plan en fait une surface de lecture des signes du ciel, sur elle s’inscrivent les coulées nuageuses qui en font un cadre dans le cadre. Les nuages finissent par l’engloutir, empêchant l’achèvement de sa traversée dans le plan. Celui-ci est laissé au noir et à la rumeur acoustique du trafic.

Le deuxième motif de la série est une lune pleine. Les bruits révèlent un environnement plus sauvage hors-champ. La lune apparaît au centre du plan, avec la même grosseur que celle qui a défilé auparavant. Elle est ici un halo au centre d’un cadre dont la noirceur constante réduit les distractions, soulignant la façon dont la solitude de l’objet polarise le plan. Par les infimes variations propres à la série, les configurations et l’énergie du plan sont bouleversés. La façon cocasse dont cette lune monolithique trop parfaitement centrée semble pousser pour rentrer dans le cadre et sa patiente montée dans le ciel créent une curiosité rythmique. Le mouvement a beau être régulier il semble parfois s’arrêter, parfois s’accélérer. En cela la lune agit comme marqueur du temps, elle n’en mesure pas la quantité mais la qualité, c’est-à-dire la patience relative du spectateur. La suspension et le jeu d’apparition-disparition donnent ainsi à ce triptyque le caractère d’une boutade, une espèce de croquis rieur sur la perception du temps et du mouvement des objets (la finesse de cette veine comique – le rire comme moteur méditatif – fait de James Benning un frère de Michael Snow). Ces passages de lunes sont par ailleurs une observation plastique sur la façon dont un objet travaille l’équilibre d’une composition, sur le geste de représenter ou d’accueillir cet objet dans un cadre, de lui accorder plus ou moins d’attention. La course de cette lune est presque ininterrompue, seul un petit voile nuageux apparaît, n’empêchant pas d’assister cette fois à la sortie de scène. L’observation sans contrariété du passage lunaire épure ce plan et la sensation de durée qui lui est propre.

Les variations lunaires s’achèvent avec daylight. Ici c’est la plénitude difficilement soutenable d’une étendue bleue très légèrement dégradée qui fait fond. Le bruit est celui des vagues, il rappelle l’effet de la lune sur les marées, à leur coexistence. Coupée en diagonale, sa moitié inférieure droite invisible, la lune descend. L’échelle n’est plus la même : elle occupe environ la moitié du cadre dans sa hauteur, un tiers dans sa largeur. En résulte un changement dans la courbe de traversée, en plus d’être descendant le mouvement est d’avantage vertical que diagonal. De plus, malgré une durée similaire, le passage est plus rapide. Le gonflement du corps céleste crée aussi un effet de burlesque léger dans le mouvement élémentaire d’un corps ayant subi une inflation, comme le ralentissement d’un gag de cartoon. Les délicates variations par rapport aux deux lunes précédentes, le jeu d’apparition-disparition, les courbes du temps différemment illustrées : ce troisième élément enrichit encore l’expressivité de la série. La voix d’Audrey Hepburn chantant Moon River survient au cours du plan. L’incarnation humaine amenée par ce bref chant dégage un espace de rêverie dans le triptyque, l’observation joueuse de la physique des corps se teintant de mélancolie. L’absence de contexte pour la chanson fait du plan sa surface de réception trouble, le spectateur doit se débrouiller avec elle. Restriction qui est aussi un gain fantasque dans la discipline de Benning : et si c’était Audrey Hepburn qui observait la lune ?

Maggie’s Farm (2019)

Avec Maggie’s Farm James Benning travaille un transect, étude des variations paysagères enregistrées le long d’un segment géographique. Le California Institute of Arts et ses abords sont sondés en une série de 24 plans de 3 minutes 30 chacun. La série est par ailleurs divisée chronologiquement en trois ensembles : l’environnement proche, l’intérieur de l’école, son arrière-cour enfin. Benning est enseignant à CalArts depuis plus de trente années, on peut attendre de cette longue expérience une synthèse pertinente sur l’institution.

Le film s’ouvre par un cadre végétal idyllique : quelques plumeaux légers de graminées, secondés par un massif d’arbres à l’arrière-champ. Pourtant une maigre ouverture dans l’extrémité droite du plan révèle le passage tonitruant de camions et de voitures sur une tronçon périphérique. C’est la seule perspective relativement lointaine que le film offre, d’emblée son positionnement sabote subtilement la séduction pastorale de l’espace. L’effet visuel premier est d’avantage annulé encore par le bruit du trafic routier. C’est la marque chez Benning d’une éthique acoustique qui intègre l’image dans son environnement sonore sans évacuer les bruits « parasites ». Prise de son qui pose un constat : la pollution sonore des moteurs est partout en extérieur (bruits de véhicules, d’engins d’espaces verts) comme en intérieur (vrombissements des machineries de climatisation et d’électroniques qui peuplent tout bâtiment moderne) ; et un effet : la sensation de présence du plan est accentuée. L’ingratitude de cette emprise matérielle s’accompagne d’une logique de cheminement peu coutumière. L’infiltration du filmeur dans l’école se fait par des à-côtés, il se concentre moins sur des espaces aux usages définis et à la direction claire que sur des zones délaissées. Un film de bas-côtés, comme si un promeneur douteux s’arrêtait régulièrement devant quelque coin anodin et l’observait hagard pour une poignée de minutes. Pas de progression lisible donc dans les huit premiers plans mais un plaisir du graphisme végétal. Stimulation des fûts massifs qui font saillie et transpercent le cadre par des courbures déséquilibrantes, extravagance des arcures de houppiers qui joignent ciel et terre et disent la forme du temps dans la matière vivante (« landscape is a function of time », formule clef de Benning), inscription des herbacées en lignes rythmiques ou saisissement des troncs desquamés striés de motifs blancs et roses. Ce n’est aucunement un environnement sauvage inviolé simulé par le film mais bien un bout de terre sous tutelle qu’il traverse, en tampon des activités humaines. Un plan cadre de façon incongrue un panneau sur lequel est écrit « no motor vehicles » à droite d’un arbre mort aux tortuosités gothiques. Ironie acoustique d’abord puisque les moteurs, bien que ténus, sont omniprésents par le son, puis révélation du caractère arbitraire et dérisoire des mots d’ordres scripturaux : le langage est regardé avec hébétude. Le vagabondage dans les zones attenantes dégage le plaisir d’une entrée buissonnière dans l’école d’art, première étape d’une entreprise désarçonnante d’approche du milieu institutionnel.

La diversité des scansions végétales comme forces d’occupation du plan est brusquement rompue par une vue d’intérieur. Vue de plafond, plus exactement, qui cadre une fine bande rouge, les agencements rigides de carreaux et de plaques d’un faux plafond, un panneau exit vert fluorescent. Un signal électronique strident se fait entendre. L’impression contrastée avec le foisonnement extérieur précédent est désarmante, sans les repères des pôles terre-ciel, le cadrage déboussole. Mouvement d’incarcération par lequel le film rejoint un univers blanc, stérilisé et bouché. Nouvelle ironie, avec l’utilisation de “Exit” dès l’entrée dans le bâtiment. C’est qu’il n’y a pas de film d’institution, pas de discours à proprement parler, mais un passage en coup de vent, en longeant les murs. Promenade par voies de service ou d’évacuation, par appels d’airs impromptus plus que par conquête assurée. Ou, instillée légèrement, la fiction d’un errant qui pour toute impression de l’école n’enregistre que des coins aveugles, quelques pauvretés géométriques d’aplats muraux et d’objets isolés. La figure humaine a déserté le bâtiment, elle est évaporée en de minces ouvertures de portes ou bruits de pas lointains. Les plans de 3 minutes 30, évidés et saturés par la monotonie des bruits de fond de la structure, sont ainsi ponctués d’un minuscule suspens sonore. Une rambarde d’escalier, un modeste chariot d’entretien ou un casier sont les résidus en lesquels se condensent le bâtiment. Le cinéma de James Benning atteint peut-être là une limite par son entêtement dans un minimalisme plastique. Pour autant la tenue des cadrages étonne constamment et le travail de composition se dévoile dans sa nécessité première : rendre la masse d’un objet, son poids dans l’espace, la façon dont l’acier cabossé d’une poubelle récupère la lumière ou dont un tableau noir et un casier se côtoient. L’intérêt de James Benning pour certains artistes américains d’Art Brut est connu, il s’est par exemple fait copiste de Bill Traylor ou de Mose Tolliver et a évoqué la façon dont leurs tableaux ont infusé sur son propre travail, notamment son art de la composition. Ici le dépouillement assumé est une entreprise d’incarnation, le mouvement par lequel le cinéaste fait apparaître la poubelle s’assimile à celui par lequel un peintre fait voir une pomme ou un chat.

L’opiniâtreté à ne rien évoquer d’un lieu de travail fréquenté depuis plusieurs décennies frappe dans cette collection de riens et dans l’invisibilisation de l’activité scolaire. Malgré l’apparente indolence du film c’est sans doute la fréquentation répétée des lieux qui donne une latitude nécessaire à rendre l’espace en quelques figures d’angle : réductionnisme se substituant aux directions trop autobiographiques de l’élégie ou du pamphlet. La respiration permise par les plans longs d’une série aux correspondances faibles libère l’imagination et évacue l’empreinte du cinéaste. Bien que passée par quelques filtres, la notion de travail est présente dans le trajet minimal du film. Son titre vient ainsi d’une chanson de Bob Dylan, diffusée sur une radio dans les locaux vides, à cheval sur deux plans. Dylan y chante la tyrannie vécue par un travailleur agricole « No, I ain’t gonna work on Maggie’s farm no more / It’s a shame, the way she makes me scrub the floor ». Contenu rebelle du morceau qui, par son autonomie, englobe les plans et tient lieu de discours surplombant. On songe moins à une plainte individuelle qu’aux poubelles ou au chariot d’entretien donnés à regarder. Le travail est abordé dans ses franges mineures et précarisées, celles qui, mutiques, font la salubrité de l’école et tracent des trajets discrets à travers les voies d’évacuations. Donner à sentir la masse du chariot revient notamment à sentir en creux la présence de la personne dont il est l’outil de travail, c’est là une éthique de la composition. Si Maggie’s Farm semble sous-signifiant et peut par moment donner l’impression d’une mauvaise farce cryptique, il est pourtant habité de préoccupations vives. Celles-ci sont diffusées dans les effets engourdis d’une expression butée, à mille lieux d’un positivisme informationnel.

Le scepticisme latent du film s’affirme dans sa troisième et dernière partie qui s’attarde sur l’arrière-cour de l’école. Attention sans promesse à un extérieur d’usine stérilisé, fait de tôles et de containers comme autant d’échantillons de rythmiques formelles. Tout rappelle One Way Boogie Woogie, film remaké deux fois par Benning, principalement fait à partir d’aplats colorés de bâtiments, qui trouvait son inspiration dans la peinture de Mondrian. Contrairement à ces films pourtant, les stimulations visuelles et les ponctuations sonores sont réduites à peau de chagrin le long de Maggie’s Farm. Ni ouverture de perspective, ni objet de distraction ou point d’acmé, mais maintien strict du cancre face au mur, décidé à ne rien apprendre de l’école. L’énergie amoindrie du film finit de déclarer sa nullité dans la vacance de ces espaces de services saturés de bruits de ventilation. L’attention à l’état présent est dépourvue de la générosité perçue ailleurs chez Benning et fait sourdre une colère rentrée. Un plan sidérant rappelle ainsi la violence singulière de Glory : l’hymne nationale américaine, Star Spangled Banner, est diffusée par une radio dans un plan situé à trois-quatre mètres du coin empoussiéré d’un quai de chargement en béton. Miniaturisation et empoussièrement du symbole nationale qui dit la résistance austère de ce film et en fait la sombre teinte allégorique.

On Paradise Road (2020)

Étrange titre de ce volet intimiste, filmé durant le confinement dans le domicile de James Benning. L’état d’enfermement lié à la pandémie s’accorde à la dynamique récente de son œuvre, à sa focalisation têtue et restreinte sur une proximité cloisonnée, à un abandon relatif des perspectives visuelles. Une mosaïque domestique qui reprend une esthétique de l’aplat spatial et temporel en six minuscules scènes rachitiques.

Le premier plan cerne une gazinière, un évier, un four et deux placards pour principaux ameublements d’une cuisine. En ouverture, James Benning chante hors-champ un “happy birthday to you” à l’adresse indéterminée. Le cinéaste n’entrant pas dans le plan, ce mince élément crée une attente se changeant en perplexité. Deux marqueurs temporels, une horloge à défilement régulier et une minuterie électronique située sur le four, font du passage du temps le texte immédiat de ce plan, avec amusement ils amènent le spectateur à contempler sa propre attente. Cette dernière coïncide également avec la lente arrivée à ébullition d’une bouilloire, phénomène signalé par la gradation de son sifflement et des panaches de vapeurs qu’elle relâche. Ce qui était le désir d’éclosion d’un événement – un homme rentre dans sa cuisine, en l’occurrence – devient la forme burlesque même. C’est-à-dire que la fiction est ramenée à un état d’attente. Burlesque dont le sujet est le spectateur et l’acte comique sa peur du vide, son réflexe de lecture qui ne trouve pour support que deux horloges le renvoyant à son impatience. S’engage alors, potentiellement, une décortication obsessionnelle du plan qui se satisfait du peu donné à voir et à entendre. On relève les rythmiques colorées : bleus translucides du liquide vaisselle, d’un emballage et de la flamme du brûleur, autres ensembles éparpillés de verts, de blancs et de noirs. Omniprésents, les éléments physiques sommaires (liquides, solides, gaz) donnent à la cuisine les qualités d’un petit laboratoire. C’est là, dans ce portrait de l’artiste en laborantin, l’un des projets comiques de On Paradise Road. Quelques obsessions, tâches et passe-temps décrivent l’atelier domestique dans lequel les mesures du monde sont modulées. Réduites ou amplifiées, reste une profession de foi : le sensible est extensible.

Le second plan fonctionne comme un support au dernier morceau de Bob Dylan, Murder Most Foul, chant délirant de 17 minutes sur l’assassinat de JFK qui se termine en une surréaliste litanie de juke-box (Play Art Pepper, Thelonious Monk / Charlie Parker and all that junk / All that junk and “All That Jazz” / Play something for the Birdman of Alcatraz / Play Buster Keaton, play Harold Lloyd). La quasi-intégralité du cadre est occupée par un coin de mur blanc au milieu duquel est accroché la reproduction par Benning d’un tableau de Bill Traylor. L’extrémité droite du plan découpe une fenêtre aux stores fermés, le monde extérieur se signalant par quelques passages sonores de camions. La figure bleue de l’artiste d’Art brut, ce bonhomme chapeauté bougeant effrontément sur un bateau-enclume, vagabonde librement dans l’étendue blanche. Benning dit avoir beaucoup appris de son travail de copie de certains artistes américains, notamment de l’usage d’espaces négatifs (sic) dans les compositions de Traylor [33][33] « Outsider, Entretien avec James Benning », Ricardo Matos Cabo, Cyril Neyrat, Antoine Thirion, dans Vertigo, 2009/2 (n° 36), page 87. . Ici le coin de mur monochrome prolonge l’espace négatif du tableau, dans la suspension de sa posture irréelle le bonhomme bleu s’étend, il véhicule et transfert l’énergie du morceau de Dylan. Modeste conjonction permise par ce plan qui ouvre les potentialités expressives de deux œuvres laissées à leur libre correspondance. L’absence d’orientation dégage un espace de rêverie indépendante : petite figure animée par Bob Dylan qui invite à une aventure de l’espace, de la pensée, du temps. Par sa forme mineure On Paradise Road transforme la claustration en joie méditative, il affirme l’autonomie du spectateur et la qualité de présence de chaque plan. Relativement à sa charge dans le film (un quart de sa durée environ), le jeu dérisoire de celui-ci libère une condensation serrée d’effets de cinéma et évacue les injonctions d’efficacité discursive.

Le troisième plan met en abyme le travail de montage de Benning. Sur la petite fraction de l’écran de lecture d’Adobe Premier Pro défile le plan d’un film à venir qui, renouant avec les perspectives extérieures, enregistre la longue traversée d’un tunnel par un train (polysémie du passage ferroviaire, motif le plus récurrent de son cinéma). Le défilement inférieur d’une timeline réinscrit avec force le passage du temps. En périphérie de l’ordinateur, les reflets bleus de deux disques durs et des stores vénitiens fermés. L’appel d’air du tunnel qui se vide puis se remplit d’un train interminable et la saturation du champ sonore par le grincement des rails surplombant les cigales métronomiques font le drame de cette apparition. Dans l’allongement de l’attente puis du passage, la pensée se défocalise et fait retour. De même que le mouvement du train donne à mieux percevoir le tunnel, la dynamique attentionnelle de vide et de plein révèle la forme des pensées, elle suscite une volupté dans l’ennui propre au cinéma de Benning. Pour autant, réduit à une fenêtre informatique le train n’est visible que dans une infime fraction de ce plan de bureau. Sa miniaturisation désamorce en partie l’émotion du passage et contraste ironiquement avec la perspective sur l’extérieur qu’il offrait. Mise en abyme comique par laquelle l’artiste en autoportrait se signale dans la conscience de soi. La dynamique de l’autoportrait se poursuit dans le plan suivant qui enregistre Benning en train de lire. Fortuitement devenu son propre modèle, le cinéaste juxtapose son portrait à ceux de Readers et rappelle la permanente résonance d’une œuvre qui fonctionne en ensembles plus ou moins éloignés. L’acte de projection de la lecture fait du modèle un médium tête baissée, pris dans l’activité héroïque de facultés psychiques par lesquelles il étend le domaine de ses pensées. Le spectateur se trouve engagé en miroir de cet ensemble mystérieux qui, à l’instar de ce cinéma, agite et dissout pensées et paradoxes. Travail de visualisation par le calme relatif du corps : la multiplicité de micros-événements et de sens latents qui traversent le champ amènent le regard à satiété. Le soucis méticuleux qui fait se demander ce qui, dans le temps de lecture, a pu se passer chez le modèle pose aussi au spectateur la question de ce qui lui est advenu au cours du plan. En résulte cette singulière expérience de visionnage : se souvenir de ce qui s’est passé plus tôt dans le plan, c’est se souvenir de ce qui a été pensé consciemment ou non à ce moment. Le temps d’une pensée semble alors apparaître ; vue proprement impossible par laquelle se caractérise à nouveau l’humour du film.

Retour à des questions de montage et d’économie filmique avec le cinquième plan dans lequel une télé diffuse To Have and Have Not de Howard Hawks. Dans une scène intensément dramatique, Humphrey Bogart soigne un résistant caché en sous-sol. Il s’agit davantage alors, au cœur de On Paradise Road, d’un jeu avec une forme conventionnelle de cinéma que d’un fétichisme cinéphilique. Les citations de cinéma sont en effet presque absentes de l’œuvre de Benning tandis que d’autres arts comme la peinture y sont intégrés régulièrement. Le recadrage du film dont le noir et blanc est bleuit par un petit écran télé offre une composition dérisoire au film de 1944. Les sons de rues qui pénètrent l’intérieur ajoutent à l’impureté de la projection. Ce qui saute aux yeux dans la confrontation avec l’ascétisme de Benning c’est le jeu soutenu, le flot des paroles, la fougue des corps et l’incontinence du montage. L’intimité et la transparence supposées de la scène hawksienne se transforment en un spectacle factice. Face à cette forme si savamment divertissante, On Paradise Road met en jeu sa crédibilité comme film de cinéma. En contraste son dénuement formel à la teneur d’une blague qui dédramatise (et désindustrialise) l’acte de cinéma. Par ailleurs, cette collision expose gaiement la diversité des modes spatio-temporels par lesquels le cinéma saisit et rend compte du monde.

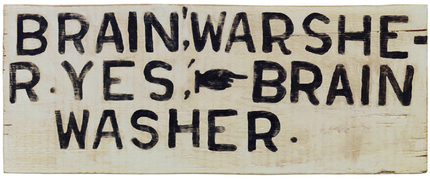

Le dernier plan est le plus vide de tous. Quelques objets sur une commode au vert décati, le bruit de passages extérieurs et du trafic intérieur, le liseré rouge d’une horloge à défilement régulier qui boucle la comédie de l’attente. Outre ses murs, la maison reste invisible tout le film durant, elle n’existe ainsi que par un léger hors-champ sonore et quelques machineries tel le téléphone qui sonne dans ce plan. Elle est la modeste caisse de résonance des expériences de l’artiste en autoportrait de son quotidien. Ainsi, la mystérieuse route du paradis promise par ce film n’est peut-être que le plaisir d’une vacance domestique en constante découverte. Une pancarte accrochée au mur, copie d’une œuvre de Jesse Howard fait d’assemblages abruptes de mots et de signes scripturaux, énonce : « Brain Warsher, Yes Brain Washer ». Au-delà du slogan anti-guerrier, c’est l’exercice du cinéma de Benning qui s’affiche. Sa discipline de l’attention nourrit à chaque film un foyer de curiosité vivifiant. Son effronterie croissante est une proposition pour se soustraire aux pièges innombrables des formes majoritaires, lesquelles prescrivent paresseusement quelques cadres utilitaires à la pensée, lui empêchant de vaquer à son aise dans sa fertile présence au monde. À la fuite en avant d’esthétiques effrénées et trop assurées par leur loquacité, Benning préfère, avec une constance silencieuse, trouver des vertiges dans l’agencement des pièces de ce qui lui est proche.