Pierre Léon et Renaud Legrand

Racontons-nous des histoires

Pierre Léon sort Deux Rémi deux, son nouveau long-métrage, le deux mars. La Cinémathèque se propose, dans un cycle intitulé “Pierre Léon, Le mystère s’épaissit“, de montrer quelques autres de ses films entre mars et mai. Pour l’occasion, nous avons décidé de constituer un ensemble de textes à propos de ce travail méconnu, trop longtemps condamné à des marges que les films n’ont jamais véritablement visées. Celui-ci s’ouvre par un entretien avec le cinéaste et Renaud Legrand, co-scénariste, costumier et décorateur de Deux Rémi deux.

On a tendance, devant les films, à justifier la modestie là où elle ne devrait pas être (c’est-à-dire quand elle ne gêne personne) et à la négliger lorsqu’elle constitue un alliage de choix, un organon ou un régime de goût (en bref dans tout ce qui ne fait pas l’économie d’un film). Ce que beaucoup ont pris pour une modestie apparente (celle là, technique et productive) des films de Pierre Léon constitue en réalité leur orgueil le plus profond – précieux – celui de faire primer le désir de filmer sur tous les obstacles, temporels et financiers, qu’on lui oppose. Mais un film pauvre ou moyen-pauvre n’est pas gage de vertu, ni Pierre Léon seul dans son cas.

La vraie modestie est ailleurs. Par exemple : faire des films qui tiennent au cinéma plutôt que de penser que le cinéma tient à ses films. Et là où Pierre Léon est plus solitaire et ses alliés moins nombreux, là où il est plus ambigu, plutôt secret et sensiblement fascinant, c’est dans son désir de montrer, hors d’une complexité de principe (le vouloir-être-intelligent de tant de films contemporains) une face pleine mais tremblante, rendue à la simplicité apparente – parfois lasse, parfois joueuse – des rapports libérés entre les choses singulières. « Il faut revenir à des choses plus simples » pourrait être un motto de Pierre Léon. Revenir, par exemple, à raconter des histoires (les raconter simplement, mais les tenir jusqu’au bout) ; et comment on s’en fait des histoires, comment elles se difractent entre les différentes sensibilités qui les interprètent, qui les rendent à l’incrédulité ou les font vaciller entre plusieurs eaux. Revenir aussi à des questions plus franches d’ambiance, de lumière, de regard, de musique. Donner à tous les éléments dissemblables du film une modestie partagée où chacun doit éviter de prendre le pas sur l’autre. Tenir son goût, jouer sur le jeu des acteurs, orienter la lumière comme on dirige un fantôme, repasser de nouveau, calmement, sur toutes les problématiques les plus évidentes du cinéma, sans en négliger une seule : adaptation, scénario, psychologie des personnages, dramaturgie, souffle… en un (gros) mot : réinventer un classicisme à soi. Revenir en fait à une définition du cinéma comme école élémentaire qui, plus qu’un art (ou moins, qu’importe), s’invente intermédiaire dans la vie des choses. La seule définition où être modeste est une nécessité et non un quant-à-soi ; la seule aussi qui montre que tout est invention, qui élimine les automatismes facile du sens, se fait « critique de la vie »[11][11] Pierre Léon, « Marginalia », Trafic n°50, p. 59.. On en conclura donc, que toute modeste soit elle, cette définition n’est pas pour autant la moins ambitieuse.

Débordements : Quand as-tu commencé à vouloir adapter Le Double de Dostoïevski ? Et qu’est-ce qui te rapproche plus généralement de son œuvre ?

Pierre Léon : Lors de ma relecture décennale de Dostoïevski, début 2013, j’ai relu Les Pauvres gens, son premier roman, puis Le Double, qui a arrêté cette relecture. Ce qui m’a frappé cette fois-ci est à quel point Les Pauvres gens, qui est un roman épistolaire, lié à son genre (Dostoïevski s’essaie à quelque chose de particulier et s’en sort techniquement très bien d’ailleurs), garde une écriture un peu sage, timide, même si le regard de Dostoïevski est très pénétrant sur ses personnages. Dans Le Double, ce qui m’a toujours beaucoup plu et ce que j’ai remarqué de nouveau, c’est évidemment ce type de récit qu’il écrit à cette époque où il essaie des choses et qui sont – c’est très important – des récits d’avant le bagne : avant qu’il ait été dégradé en place publique, envoyé en Sibérie dans les camps. Après, son écriture n’est évidemment plus tout à fait la même. Dans cette première période, il est encore sous influence, entre autres de George Sand qu’il admire énormément, surtout pour cette capacité à nouer et dénouer l’intrigue, à inventer des péripéties. Il gardera toujours cette joie enfantine devant les énigmes et les circonvolutions du récit. Pour Le Double, il emprunte le chemin du fantastique pétersbourgeois inventé par Gogol : une satire très saturée de la société, des personnages volubiles et angoissés. Une sorte de réalisme excentrique. Il ne dessine pas seulement des charges sur les gens en exagérant tel ou tel trait de caractère (comme Daumier), mais le pousse encore plus loin, jusqu’à la dislocation physique. Le Nez de Gogol raconte quand même l’histoire d’un vrai nez qui se promène en calèche dans Saint-Pétersbourg… L’excentricité est ici à entendre non seulement comme un débordement mais aussi comme un décentrage. On retrouve ça dans le cinéma soviétique, de ce point de vue essentiellement excentrique comme l’a remarqué l’historien et critique Naoum Kleiman. Cela dit, l’excentrisme n’est pas l’unique origine de cette veine, ça vient aussi du vaudeville du XVIIIe et de Pouchkine, qui a suggéré à Gogol l’idée des Âmes mortes, un peu comme Welles a fait cadeau de Monsieur Verdoux (1947) à Chaplin. Si la satire est un thème universel, elle apparaît ici à travers une réalité elle-même déformée. Et je ne pense pas que Gogol et Pouchkine aient tort : il y a vraiment du réalisme dans le réalisme fantastique, ce ne sont pas des contes.

C’était une parenthèse sur Dostoïevski mais ce qui m’a plu dans Le Double, qui n’est pas pour moi un très grand livre, c’est qu’il est un livre d’expérimentation, qui ose faire des choses. Il y a une autre nouvelle de Dostoïevski qui est formidable et que j’ai toujours rêvé d’adapter, c’est Le Crocodile : l’histoire d’un type qui vit à l’intérieur d’un crocodile, le crocodile lui-même étant exposé à Saint-Pétersbourg. Et ça, c’est quand même l’espèce d’imagination de Dostoïevski, qui est très liée aussi à l’épilepsie. Tout le monde en souffre, y compris le prince Mychkine dans L’Idiot. Une maladie qui provoque des crises imprévisibles. Cet aspect-là, comme tout matériau, il sait vraiment le transformer, y compris en des choses burlesques. Même si je ne tiens pas à devenir un adaptateur universel de Dostoïevski, il y a quelque chose qui m’attire dans l’agencement de cette réalité tordue, alors qu’elle est vue de façon presque clinique. Cette différence entre ces deux aspects, la réalité tordue et comment elle est vue, c’est là que se produit le scandale dostoïevskien.

D. : Dans Le Double, il y a vraiment un jeu sur des descriptions « du dehors » à propos des personnages, puis on retourne à l’intérieur et on ressort, sans fin…

P. L. : Dostoïevski élabore ici ce qu’il arrivera effectivement à faire de façon unique, beaucoup plus tard entre autres dans Les Frères Karamazov : cette capacité à marcher à côté du personnage. Pas de lire par-dessus son épaule, pas de le précéder ni de le suivre, mais d’être à côté. De comprendre ce qu’il fait, de prendre son pas. Ça, pour moi, ça a toujours été une leçon de cinéma. Mais il y en a partout des leçons de cinéma. Dostoïevski est l’inventeur d’un genre de cinéma, qui est le burlesque psychologique. Et je pense que c’est quelque chose qui a permis à un certain cinéma de se réaliser, de creuser cet aspect-là. De poser aussi assez durement la place de celui qui est en train de raconter, une façon très autoritaire (et très avancée pour l’époque) du développement romanesque. C’est une question que tout le monde se pose, de Flaubert à Dickens. Il en est de même pour les problèmes de point de vue, c’est très ancien. Pour prendre un exemple, David Copperfield de Dickens, en toute logique, est un récit impossible : c’est un récit à la première personne qui commence avant la naissance du personnage ! Il en va de même du fameux « nous » du début de Madame Bovary chez Flaubert qui disparaît au profit d’un impersonnel, alors qu’il y a là une espèce de collectif… et donc tout ça conduit jusqu’à ces expériences chez Dostoïevski d’aller du même pas que le personnage. Personnage dont il parle pour parler comme lui, pour aller au fond de ses pensées. Donc il n’y a plus de questions d’accords ou de désaccords de ce que pense l’auteur à ce moment-là. Dans Les Frères Karamazov, quand c’est Ivan qui parle, on devient quasiment immédiatement athée ; et quand c’est Aliocha, on le suit dans sa quête avec le starets.

Pour aller plus vers le film, je sais que Dostoïevski est quelqu’un qui m’a appris quelle limite du personnage on ne doit pas dépasser, au risque de le blesser aux yeux des autres. C’est-à-dire : jusqu’où peut-on fouiller un personnage, comment l’équilibrer de telle façon que le spectateur, tout en étant en participation avec lui, n’ait pas tendance à porter un jugement sur ce personnage-là ?

D. : Comment écrivez-vous, tous les deux ?

P. L. : C’était la première fois qu’on écrivait à deux. Renaud a participé à l’élaboration de plusieurs films avec moi, y compris à l’élaboration du scénario, mais sans avoir cette place précise, qui est quand même d’organiser une sorte d’appareil du film (comme on parlerait d’appareil pour une recette de cuisine).

Renaud Legrand : Il y en a un qui commence et l’autre qui complète. Comme Pierre avait lu Le Double, il avait écrit une première version qu’on a laissée de côté quand on a renoncé à faire le film il y a trois ans. Puis quand les choses se sont réenclenchées, on a retravaillé dessus mais toujours d’une façon complètement autonome. On travaille à deux, mais c’est finalement un travail à trois : l’un travaille d’un côté, il passe ce qu’il a fait à l’autre, qui complète, qui contredit… et puis il y a toute cette zone de discussion avant-après-pendant.

D. : La vertu – ou pas – du couple : ça travaille tout le temps !

P. L. : Oui c’est un peu le problème, on ne parle que de ça ! On en parle aux repas, comme de quelqu’un qu’on connaîtrait : « Qu’est-ce que Rémi peut faire à ce moment ? » Mais une des questions, qui était une des premières, concernait Renaud non seulement en tant que coscénariste mais également en tant que costumier et décorateur : « Est-ce que notre double est un sosie parfait ou pas ? Est-ce qu’ils sont habillés pareil ? » Au début, c’était un détail mais on s’est vite rendu compte que ce n’en était pas un : chacun des deux personnages a une représentation différente. Ce qui rejoint quelque chose qui existe depuis mes tous premiers films : l’importance donnée à l’allure purement physique et plastique des personnages. Le rapport au décor doit raconter quelque chose sur le personnage, sans que ça soit perceptible comme un signe de raisonnement, de volonté ou d’intention.

Aujourd’hui, le film ne m’appartient plus. Or c’est très difficile à vérifier quand on le fait, il faudrait le faire vérifier par quelqu’un qui ne l’a pas vu ! Donc on fait des paris. Quand on travaille on se dit « si on fait ça, qu’est-ce que ça donne ? » Et c’est un peu pareil pour tous les personnages. C’est la première fois que je travaille autant sur un scénario (pour un film que j’ai fait, car il y en a que je n’ai pas pu faire où le travail avait été aussi long). Ça m’a beaucoup libéré d’avoir ce scénario assez précis. Il me donnait par sa précision la liberté d’arracher le film de ça, d’obtenir un film de cette matière-là qui n’est pas un film, qui est un film encore un peu rêvé et projeté. Dans ce cas, la confrontation avec la réalité du tournage, toujours imprévisible, par définition, donne cet avantage de pouvoir jouer avec les tensions qui apparaissent, de se rendre compte que telle chose on ne pourra pas la faire comme ça, qu’on s’est trompé en écrivant… Quand on écrit, on ne mesure pas le temps et l’espace de la même façon que quand on tourne.

La fameuse provocation de [Jean-Claude] Biette : « L’argent d’abord, le scénario ensuite », c’est une espèce de slogan auquel j’ai pas mal souscrit, mais je me suis aperçu que travailler autrement était aussi intéressant. Ce n’est pas du tout que je change d’avis, mais je suis intéressé par cette expérience – parce qu’elle est nouvelle – de voir quelque chose de plus précisément écrit, et dont je ne suis pas le seul « producteur d’histoire ». Il y a une responsabilité partagée avec Renaud, même si on n’est pas toujours d’accord. Cette constatation me plaît (sur ce film-là et sur celui qu’on écrit depuis), ça fait partie des tensions (non au sens péjoratif) qui sont nécessaires. C’est un élastique : on tend, on relâche, on tend… Dans cette façon de faire, ça m’oblige à argumenter, presque contre moi-même, ça m’oblige à aller contre ma nature.

D. : C’est l’intrusion du double !

P. L. : C’est tout à fait possible.

R. L. : C’est la première fois qu’on travaillait vraiment ensemble sur un scénario, mais avec ce cadre commun puisqu’on connaissait les acteurs. Dès la toute première version du scénario, tous les personnages étaient choisis – il n’y a eu que Marie-Claude [Treilhou] qui n’a pas pu le faire.

Après, effectivement, ce qui change pour Pierre … [s’adressant à lui :] je ne crois pas que dans L’Adolescent [2001] tu abordes la psychologie. Tu as une idée et tu exprimes une idée avec des situations et des personnages, qui sont des personnages incarnés puisque tu les prends dans ceux que tu connais. Et moi, malgré ça, j’ai vraiment besoin de faire une traçabilité, d’avoir la psychologie du personnage. Quitte à ce que ce ne soit pas forcément nommé, que cela reste des enjeux ouverts, entre les lignes de l’intrigue : le double, est-ce qu’il est ce que voudrait être Rémi, ce qu’il ne veut pas être, ce que les autres veulent qu’il soit etc. ? Mais le matériau psychologique – et c’est là-dessus qu’on diffère –, Pierre ne l’aborde pas du tout comme ça.

P. L. : Oui, mais je suis victime de la doctrine antipsychologique française. Il ne faut jamais oublier qu’elle a été fabriquée par des critiques hommes, en grande partie : et que si l’on abordait la psychologie, peut-être que ça les gênerait ! Il suffit de demander aux rares critiques féminines des années 1960-1970, je pense qu’elles nous confirmeront ce fait-là. C’est un peu une plaisanterie, mais c’est vrai que j’ai quand même été élevé dans cette culture-là.

D. : En fait c’est l’opposition usuelle psychologie / formalisme…

P. L. : C’est une antinomie qui me semble aujourd’hui réellement artificielle. Ce que j’ai compris, ce qui est extrêmement improductif réellement avec la psychologie, c’est le travail sur le tournage où on aborde ces problèmes-là avec les acteurs. Là, c’est inopérant.

R. L. : Donc il faut que ce soit traité avant.

P. L. : Là-dessus je suis d’accord, et c’est Renaud en partie qui m’y a entraîné. Et puis – c’est une base, sinon de ma méthode du moins de la façon dont je fais les films – ça permet aux acteurs, et plus généralement à tous ceux qui ont mon scénario entre les mains, de se raconter ce qu’ils veulent se raconter pour pouvoir le faire. Je ne veux pas savoir, moi, ce que se racontent les gens comme histoire quand ils tournent avec moi. Je sais que tout le monde se raconte une histoire et la vraie psychologie est là. Ce qui est important, c’est ce qui se raconte et comment ça se passe. Et après, l’histoire que se racontent les uns les autres a un point de raccord avec la nôtre, celle de Renaud et la mienne – ce qui n’est pas aussi la même chose.

R. L. : Elle en a forcément une au moment du tournage, car il y a quand même ce moment de pur hasard où, par exemple, Bernard Eisenschitz s’est raconté une histoire sur son personnage, Pascal Cervo s’en est raconté une autre et, là, ils se retrouvent côte à côte avec leurs histoires, comme dans la vie de tous les jours. Il y a le scénario mais il y a forcément quelque chose d’impromptu.

D. : Pierre, est-ce que tu essaies de comprendre les histoires que se font les autres pour ta mise en scène, ou est-ce que tu fais ta part de travail puis tu filmes cette réception ? Et s’imprimera ce qui doit s’imprimer.

P.L. : Je dirais oui et non… comme d’habitude ! Oui, j’en tiens forcément compte parce que s’il n’y a pas ce point de rencontre, ce n’est pas la bonne histoire et on en trouve une autre. Donc je suis attentif à ça. Mais si je vois que ce qui se passe dans la séquence me plaît, me fait sourire ou m’étonne, je n’ai aucune raison d’aller fouiller plus loin. Je fais attention à des choses que les acteurs inventent, dans le scénario ou la conception que j’ai des séquences et des personnages. Et il arrive que les acteurs apportent des changements très surprenants, que j’intègre, car ça apporte un trait au caractère auquel je n’avais pas pensé. Par exemple, dans L’Idiot, Bernard Eisenschitz avait adopté pour jouer Totski une attitude de canard : c’est quelqu’un qui est capable de supporter toutes les horreurs, il garde le sourire jusqu’aux oreilles et ça donne à ce personnage-là, sous des airs très aimables, affables, une dureté qui ne me semble pas être celle du Totski du livre. Là, je ne vais pas dire non, car ça m’apporte vraiment quelque chose. C’est là où on arrache le film au scénario, même si ça ne veut pas dire que le scénario est un piège : on n’arrache pas le film du piège, on l’arrache d’une dimension dans lequel il a été fait, pour aller dans une autre dimension.

D. : Dans le film, les deux parents Murat sont très menaçants.

P. L. : Ils n’étaient pas écrits comme ça.

R. L. : Le personnage de Patricia Mazuy était à l’origine une bourgeoise un peu fofolle, avec cette espèce d’exubérance que l’on voyait bien portée par le corps, la chevelure de Marie-Claude Treilhou. Patricia, elle en a fait un truc assez terrifiant, plus cinglé qu’exubérant. Le personnage de Jacques Murat, son mari, était une espèce de glandeur, un bourgeois dilettante. Bernard, en prononçant parfaitement le subjonctif, quand il dit à Rémi « Je ne savais pas que vous voyiez ma fille », il instaure un rapport de classe entre lui et Rémi, dont ni Pierre ni moi n’avions parlé, il se place en bourgeois, avec une notion de mésalliance entre sa fille et son employé, ça m’a sidéré.

P. L. : Effectivement, pour moi, ça n’aurait pas pu être une indication. Le personnage de Pierrette était pour Marie-Claude qui n’a pas pu faire le film pour des raisons d’emploi du temps. Quand j’ai demandé à Patricia, j’ai bien vu que nous ne pourrions pas avoir le même rapport au personnage. Et quand on a commencé à tourner, je me suis dis : c’est la Reine de la nuit. Et ça déplaçait ces deux parents vers La Flûte enchantée où le père Murat était devenu une espèce de Sarastro et sa femme la Reine de la nuit, celle dont on pense qu’elle est très méchante, mais qui sauve les enfants. Il y avait chez Patricia ce truc que j’aimais beaucoup : un côté Furie. Donc si ce n’est pas la Reine de la nuit, c’est une Furie. J’ai toujours envie de dire « tout le pouvoir aux acteurs »… et puis après, comme les soviets, ils n’ont pas vraiment le pouvoir ! C’est ce que je leur dis au début, comme aux techniciens d’ailleurs : « Je vous laisse la liberté absolue de faire ce que je veux » (rires). C’est vraiment ça qui se passe.

D. : Dans les différences entre le film fini et le scénario, le personnage de Delphine (Luna Picoli-Truffaut) est en opposition frontale avec Rémi 2, tandis que dans le scénario, c’est moins tranché, elle hésite, ne le reconnaît pas tout de suite…

P. L. : C’est la seule qui ait vraiment peur, c’est la seule qui sache lequel elle veut, la seule aussi qui soit vraiment adulte. Luna a réussi à poser le personnage, lui donner une fermeté, et elle a aussi (ce que les autres personnages n’ont pas) un sens de l’ironie assez fort. Je me suis surtout rendu compte de tout ça au montage, notamment dans la dernière séquence, quand elle se lève pendant le dîner et va éteindre le téléphone dans la cuisine. Il y a pour moi quelque chose de très menaçant qui se passe.

D. : Je trouve que le Rémi 2 du scénario est plus gentil que celui du film, plus carnassier.

R. L. : Oui, Pascal en fait un personnage plus sexué et plus carnassier. Pascal a rajouté ce truc-là, un peu maléfique. De même que je trouve qu’à la fin, il y a un côté mise à mort de Rémi 2, assez violent que je n’avais pas prévu. C’était écrit, mais d’un seul coup, Rémi 2 est vraiment seul contre tous.

P. L. : Pascal a beaucoup réfléchi, il a cherché longtemps. C’est un acteur qui travaille tout le temps, avec un plaisir évident : il lit, va au cinéma, au théâtre, il est tout le temps en éveil. Et il s’est attelé très tôt à la clarification de la différence entre les deux Rémi. Quand on décrit cette différence dans le scénario, c’est un peu théorique. C’est sur le tournage qu’on trouve ensemble comment faire ça. J’imagine que Rémi 1 n’est pas forcément si éloigné de Pascal lui-même. Je pense qu’il a su instinctivement comment jouer ça. Alors que pour Rémi 2, il a dû… déplacer ses gestes, comme une façon de convertir ses propres mouvements. Pascal peut tout jouer, sauf que là il le fait dans le même film et il arrive, je ne sais pas trop comment, à ne pas seulement mettre un autre costume, mais à changer un tout petit peu l’angle de vue. Je ne sais pas comment il fait mais, quand il joue Rémi 2, son visage s’allonge, il est plus aigu. Rémi 1 a tête plus ronde.

R. L. : Mais il a un côté plus enfantin en Rémi 2 : un sale gamin, un enfant pervers. Alors que Rémi 1, c’est un garçon, avec peut-être quelque chose d’adolescent, mais un gars.

D. : Dans Le Double, il y a un jeu perpétuel entre les moments où l’on confond Goliadkine avec son double, et ceux où ils ne sont pas confondus, toujours au détriment du premier. Ce n’est pas vraiment le cas dans Deux Rémi deux.

P. L. : On s’est posé très vite la question : est-ce que tout le monde est étonné ou personne, est-ce qu’il y a des degrés d’étonnement ? On a trouvé plus amusant que ça se passe à peu près normalement, sauf de petites surprises, comme lorsque Pierrette, la maman Murat, scrute ses yeux, qui ne sont pas de la même couleur que ceux de Rémi 1. Mais elle ne trouve pas étonnant qu’il y en ait deux, elle trouve étonnant à quel point ils se ressemblent ! Cet enjeu dramatique, qui pourrait en être un, est vidé de sa tragédie. Je n’avais pas envie qu’on soit accroché à ça.

D. : Cela centrerait tout sur les personnages de Rémi, or le film laisse plus sa place à d’autres personnages. Ça permet de détacher les rapports des uns avec les autres.

P. L. : Si c’est vrai, j’en suis content parce qu’il y avait le danger d’arriver dans un dispositif formel – ce qui est une aberration – et on aurait été forcément attiré par un aspect de mise en scène de l’ordre de la virtuosité technique. Je n’ai rien contre, c’est très plaisant, mais je ne voulais pas attirer le regard là-dessus : l’enjeu d’un même acteur pour jouer les deux rôles n’est pas le centre d’intérêt du film.

R. L. : Cette confusion possible entre les deux Rémi, le fait qu’il y en ait deux et que ça ne choque vraiment personne, tout comme le fait de ne jamais voir Rémi 2 tout seul, ça permettait de laisser les différents enjeux ouverts quant au double : un fantasme des gens, de Rémi ? Rémi 2, c’est quand même un peu un fantôme. À la fin il se barre dans la ville et va se métastaser sur quelqu’un d’autre.

D. : Par contrepoint, les autres personnages deviennent très étranges. Les personnages qui sont garants d’une structure sociale, d’une certaine réalité, par leur réaction face à Rémi, ils la font sauter et tout semble irréel.

P. L. : Pour moi, le seul moment où la conscience d’avoir à faire à un double dans le film, c’est quand le patron, Jacques Murat, dit : « Non, pas celui-là, l’autre » : c’est un moment de panique, où l’ensemble de ces personnages qui ont pris les choses comme elles sont se disent : « Ce n’est pas tout à fait ça. » Le tour de plans sur les personnages, alors, préfigure l’irruption du scandale. Mais qui n’éclate pas.

D. : La scène de la montre, c’est aussi une scène de basculement.

P. L. : Vu le sujet, le spectateur attend l’apparition du double. On a cherché donc la meilleure place et on l’a beaucoup reculée dans le film, pour montrer un peu Rémi et, surtout, suggérer que la journée commençait déjà d’une façon étrange, qu’elle pouvait potentiellement se finir par quelque chose de plus étrange encore. Dans le moment où l’homme à la montre arrive, il y a cette ambiguïté : c’est filmé comme une scène de drague. C’est là que le film bascule, et que la lumière et les couleurs commencent à changer. Cette scène, c’est comme un passage de relais, mais qui existe vraiment. Il y a une préhistoire à cette montre, que je ne devrais même pas raconter parce que ça ne change rien, mais pour moi cette scène était très importante. Laurent Lacotte, qui joue cet homme qui donne sa montre à Rémi, est mon merveilleux prince Mychkine dans L’Idiot [2008]. Il y portait cette montre. Celle-là même que je portais dans Octobre [2006] et que j’avais passée au poignet de Guillaume Verdier, le délicat et fragile apprenti de l’existence dans Guillaume et les sortilèges [2007]. Cette montre est un personnage de mes films, même si ça n’a qu’une importance pour moi, dans la mesure où j’ai l’impression que je suis en contact permanent avec eux.

D. : Jackie Raynal, c’est à cause de son film Deux fois [1968] ?

P. L. : Je n’y jamais pensé, mais ça pourrait marcher… Mais en fait non, pas du tout. Le rôle de Jackie était différent dans la première version du scénario. Originellement, il y avait la mère, Esther, et une amie à elle, une pédopsychiatre, qui s’était occupée des frères Pardon et que Rémi continuait à aller voir. Et puis on a fondu les deux personnages en un. Je tenais beaucoup au personnage de la psy : puisque c’était une des rares scènes du film où il y a vraiment des phrases du livre, et qui me faisait beaucoup rire. Je tenais beaucoup à la panique de cet homme-là qui dit « je ne suis même pas moi-même », un truc qui devenait une espèce de folie passagère, comme une crise d’épilepsie. C’était beaucoup plus intéressant à tourner. J’aimais l’idée de la gêne, et Jackie a trouvé instinctivement une idée très juste dans son jeu face à Rémi, en inversant la fin de la séquence : alors qu’il était censé la prendre dans ses bras, c’est elle qui le fait, qui le force presque, avec la maladresse bouleversante d’une mère, impuissante à réparer le chagrin de son fils, et qui dit « je te serre… ». Comme la scène où elle est avec Philippe au piano, c’est elle qui a inventé ce jeu quasi murnalien qui fait se succéder effroi, exaltation, étonnement. Elle a réussi à tout montrer par rapport à son fils qui ne lève son regard sur elle que sur la fin. Ce sont les acteurs qui vous poussent à inventer des choses comme ça, qu’il est impossible d’écrire.

D. : Cette scène-là était prévue ?

P. L. : Elle fait partie des « scènes fantômes ». J’ai dit à tout le monde dès le départ qu’il y avait des scènes que je préparais, qui n’étaient pas des secrets. Vu qu’on n’avait pas énormément de temps pour tourner et que j’avais peur qu’il n’y ait pas assez de place pour respirer, de temps pour digérer l’information, les enchaînements et les répliques (le film va vite), j’avais quatre ou cinq scènes de ce type-là et, en regardant bien le plan de tournage, j’ai réussi à les placer de telle façon qu’on puisse les faire sans que ça coûte. Effectivement, quand on a tourné les scènes avec la mère sur les deux jours de tournage prévu, le découpage avait été fait de telle façon que je savais qu’il nous resterait du temps pour tenter ce plan-là. Si je n’y étais pas arrivé, je ne l’aurais pas fait. Comme lorsque Philippe lit Oncle Vania dans son lit… Ce sont des scènes qui ont pu être tournées parce que l’équipe savait que je ne demandais pas quelque chose d’impossible, même si personne ne savait ce que j’allais faire exactement (moi le premier).

D. : Combien de prises avez-vous faites de la scène du piano?

P. L. : Il n’y en a qu’une.

D. : Comment s’est décidée la scène rétrospective où Delphine voit défiler ses moments avec Rémi, qui n’est pas dans le scénario ?

P. L. : Ça c’est vraiment une suggestion de Martial Salomon. Je vais arrêter de dire du bien de tout le monde, mais il est vraiment très bon ! Il a en tout cas une qualité avec moi – et ça fait longtemps qu’on travaille ensemble –, c’est qu’il a compris que je n’avais peur de rien. Donc il pouvait me proposer des choses qu’on ne fait jamais, qui peuvent sembler ringardes. On s’est marré : je lui ai dit « tu me fais un truc à la Woody Allen », et on ne peut pas dire que ce soit mon cinéaste de chevet (Martial l’aime beaucoup). Mais je trouvais que l’emprunt à une forme rhétorique, ce passage en revue de certains moments passait bien, que c’était assez beau, et ça nous permettait de monter des plans qu’on n’avait pas vus ailleurs (même si ça ne se voit pas forcément). Par exemple Luna au téléphone : on ne l’a jamais en entier, elle était coupée par le split screen.

R. L. : Ça étoffait aussi le personnage de Luna. Elle est le deuxième rôle et on la voit très peu.

P. L. : Tout part de ce moment où elle lève les yeux et que son regard change. Elle voit quelque chose, elle comprend quelque chose, c’est une idée liée à des souvenirs et des choses auxquelles elle tient. J’en étais très content. Parce que ça marche et que je n’aurais pas pensé faire ça tout seul.

D. : Et la scène de confrontation entre les deux Rémi dans la cuisine ?

P. L. : Ce que j’avais prévu tout de suite, c’est qu’il y aurait très peu de plans truqués, pas plus de trois où on les verrait tous les deux dans le même plan. Et je voulais le faire à l’ancienne, avec des systèmes de cache. Il y a du trucage électronique après coup, mais c’est le minimum. Ce n’est pas la peine d’attirer l’attention du spectateur sur l’aspect technique, même si, que ce soit bien ou mal fait, on le verra toujours. J’aurais pu m’en dispenser, mais j’en avais la curiosité, simplement parce que je ne l’avais jamais fait, même si c’est très fastidieux et difficile pour l’acteur. Il faut prendre plus de temps pour faire ça que je n’en ai eu pour le faire. Il y a aussi Simon [P.R. Bewick] qui a fait un travail remarquable : la doublure du double. À un moment je voulais même faire un film en parallèle, une sorte de documentaire sur Simon, qui est un garçon passionnant, pour lui demander ce que ça faisait, ce que c’était d’être le double. Car c’est un rôle, ce n’est pas une doublure, il faut qu’il joue. Alors qu’ils ne se ressemblent pas du tout avec Pascal. Mais ils travaillaient vraiment ensemble.

C’est un garçon qui fait beaucoup de sport, et c’est lui qui m’a montré une vidéo d’une cérémonie d’art martial (Pascal Cervo, lui, fait de l’aïkido, et François-Martin Saint Léon, le producteur, est aussi amateur, pur hasard), ce qui m’a donné l’idée pour le duel final. Ce rituel m’a tout de suite évoqué une danse. On s’est donc inspiré de cette chorégraphie et j’ai demandé à Alexander Zekke [le compositeur du film] d’écrire une sorte de tango cahotant, vaguement inspiré de celui de Stravinski. Quelqu’un m’a dit que ça lui faisait penser à la fin de Duelle [1976] de Rivette.

D. : Je ne suis pas très convaincu par la comparaison : chez Rivette, on ne se touche pas…

P. L. : C’est vrai, mais j’ai un peu oublié le film. Mais il y a la curiosité de Rivette pour les arts martiaux. Je suis aussi timide et à la fois aussi excité que Rivette par ces choses-là, et quand je vois ses scènes de bagarre, je sens qu’il n’aime pas ça, mais c’est une manière de faire surgir la confrontation, de lui donner un autre moyen d’apparaître : un pas de danse, un pas de côté. Un affrontement qui se règle par des conventions, purement par des conventions.

D. : Le film est tourné à Bordeaux, c’est un choix de départ ?

P. L. : Non, le film devait se tourner à Paris. J’avais fait une série de repérages et il y avait l’idée de déstructurer complètement la ville : que Rémi passe à travers des endroits qui n’étaient pas forcément topographiquement raccordés. Une idée de mélange architectural et social. Or il se trouve qu’à Bordeaux il y avait des choses encore plus surprenantes qu’à Paris, par exemple le bowling, dans le quartier d’affaires de Meriadeck, construit dans les années 1960, une expérience urbanistique extrêmement intéressante. Pas très chaleureuse, j’en conviens. Il y a aussi toute la zone un peu branchée bio, sur la rive droite de la Garonne, avec ses murs de tags et ses maisons éventrées, les quartiers modestes avec les magnifiques bâtisses à un étage, etc. Bordeaux n’est pas uniquement la grosse ville bourgeoise, et j’avais envie que Rémi imprime toute cette surface de son pas si particulier. Je ne me suis pas particulièrement préoccupé d’originalité, de « filmer la ville comme personne ne l’avait fait », je m’en fiche complètement. J’ai adoré le Miroir d’eau, place de la Bourse, presque une carte postale. J’aime les cartes postales, avec leurs couleurs impossibles. Je me suis dit que j’allais filmer Bordeaux comme les Hollywoodiens filmaient Paris : comme un décor dont on dispose à sa guise.

D. : Le fait de tourner à Bordeaux a-t-il fait prendre une autre tonalité au film que s’il avait été tourné à Paris ?

P. L. : Oui, c’est forcé. Il est évident qu’on avait à Bordeaux une lumière particulière. Avec Thomas Favel [chef opérateur du film], on a regardé la Garonne, le ciel, les changements de tonalités assez étonnants, une sorte de brume, de flou lumineux. Pour les intérieurs, on va un peu plus loin vers l’artifice, mais je ne crois pas qu’il y ait rupture. C’est plaisant lorsque quelqu’un fait presque exactement ce que vous vouliez sans lui avoir dit. Manifestement, l’histoire que Thomas s’est racontée là était la bonne. Et entre autres aussi – c’est quelque chose qu’on avait déjà expérimenté sur L’Idiot – l’idée qu’on n’était pas obligés de garder, pour les plans rapprochés, ou dans d’autres axes, les mêmes directions de lumière. C’était une façon de réfléchir à la manière dont on rend compte d’un espace, surtout quand on cherche à en montrer une certaine bizarrerie. Sur L’Idiot, c’était une obligation à cause du plan de travail, mais qui nous a quand même permis de jouer avec le trouble que provoque cette légère déstructuration. Ce qui était une intention : il n’y avait pas de raison que dans ce scandale-là, on repère d’où partent les choses. Il y avait un surgissement de significations, de sens pour moi, qui venait encore une fois d’une contrainte. Dans Deux Rémi deux, c’était volontaire et les plans d’extérieurs de la maison des Murat sont tournés de telle façon que je crois qu’on ne peut pas repérer où se trouve quoi, ni d’où on regarde.

D. : Dans le scénario, au moment où Rémi 1 aperçoit son double, tu écris entre parenthèses « le hors-champ n’existe pas, j’écris ça par commodité ».

P. L. : Je n’ai strictement rien contre le hors-champ. Tu connais ça mieux que moi sans doute, je ne suis pas capable de faire l’histoire critique du hors-champ. Bonitzer a beaucoup parlé de ça, je crois que c’est une notion hyper-importante dans la critique de l’époque. Parce qu’on a essayé de montrer qu’il y avait des forces, des tensions…

D. : Comme cette phrase de Daney sur le fait qu’il y avait ceux qui s’identifiaient au cadre, et donc à l’auteur, et ceux qui s’identifiaient aux personnages, et donc aux acteurs.

P. L. : Voilà, c’est une notion. Mais je la prends autrement : tout ce qui est dans mon champ est dans mon champ. Il n’y a rien dehors, dehors c’est autre chose, et ce n’est pas les coulisses. Pourquoi je dis ça ? Je crois que dans le cinéma, c’est devenu : « c’est pas là ? C’est hors-champ ! » Il y a une surenchère idéaliste, idéelle, métaphysique. Le hors-champ, c’est comme la poussière sous le tapis. Et une deuxième chose plus fondamentale, il me semble que la notion grossière de cette théorie – c’est plus fin que ça et plus intéressant – ne prend pas en compte le son, qui est un champ, comme l’image. À partir du moment où je considère que le son est un champ, à partir du moment où on entend quelque chose qu’on ne voit pas, ça ne peut pas être hors-champ. Chez moi, c’est parti d’une constatation plus sensuelle : ma découverte, comme tout un chacun qui découvre l’Amérique, qu’il y a une profondeur dans le son qui est infinie. On peut superposer beaucoup de sons, on ne peut pas ajouter des images sur des images, en gommant l’effet même de la superposition. Le split screen dans le film est une façon à la fois d’utiliser une technique rhétorique d’aujourd’hui (pourquoi le split screen fait partie de cette rhétorique n’est pas notre question pour le moment) et en même temps, c’est aussi une réponse à ça : vous voulez du hors-champ, eh bien il est là. On a essayé de faire en sorte que Delphine non seulement entende Rémi, mais qu’elle le voie également. Et c’est précisément ce que je veux dire : elle le voit aussi. C’est quelque chose qui m’intéresse parce que je réfléchis quand même à ces problèmes-là. Mais je vois ça en termes de : quelle solution intéressante, amusante, je peux trouver à ce problème qui se pose à ce moment-là. Comment montrer cette chose-là. Ce n’est pas seulement où mettre la caméra, mais aussi comment se construit l’espace : c’est aussi ça qui fait qu’on sent les choses, les rapports des espaces entre eux.

D. : À partir du hors-champ, ce qui se joue, c’est l’érotisme, le jeu sur le caché, le dévoilé, le découpé, le fragmenté. Ce qui arrive dans les années 1970, c’est la découverte de l’importance du son, dont tout le monde se rend compte qu’il a été bien négligé. Les images sont suspectées, et on découvre le son et on se dit qu’en plus, c’est bizarrement beaucoup utilisé par les femmes cinéastes : donc, convergence des luttes, c’est le bon endroit. C’est une histoire possible du hors-champ.

P.L. : Ma critique ne concerne pas un concept théorique mais plutôt son instrumentalisation. Tous les concepts sont instrumentalisés, en général à l’instant précis où ils ne sont plus opérationnels, comme le travelling de Kapo. Ce sont des choses qui ont une vraie pertinence à des moments de l’histoire du cinéma, et de l’Histoire tout court. Mais une fois que la politique a gagné… Le hors-champ, plutôt d’avoir gagné, a été gagné par la rhétorique internationale. Pour dire les choses plus clairement, c’est comme cette phrase qu’on entend aujourd’hui sur les plateaux : « On verra ça en post-prod. »

D. : Le hors-champ, ce n’est pas ce qu’on voit dans l’image, c’est ce qu’on voit en post-prod !

P.L. : Oui c’est ça (rires) ! Voilà, c’est une posture un peu trop commode. Ce que je dis là, il faut le prendre avec humour, comme toute chose réellement sérieuse. Disons que c’est l’histoire que je me raconte.

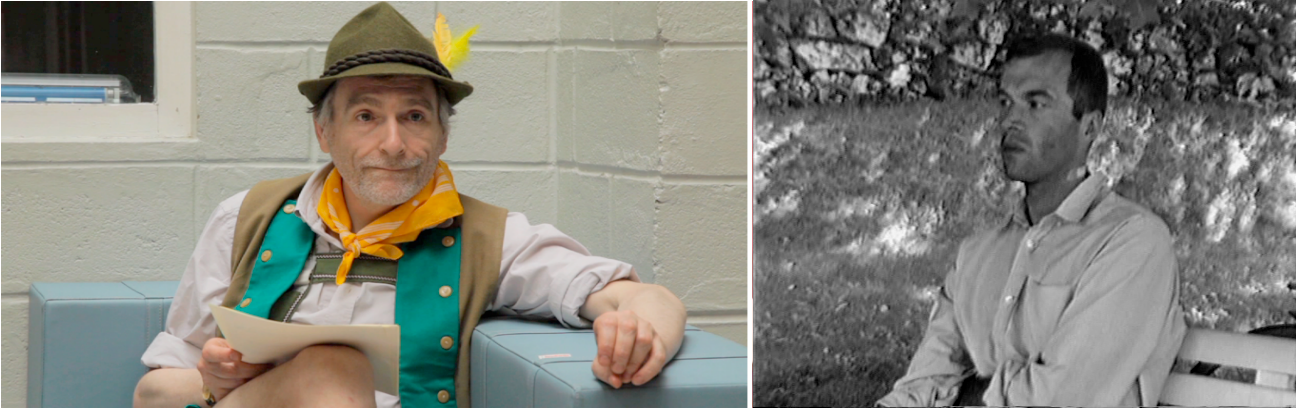

Images : Pascal Cervo dans Deux Rémi deux (Pierre Léon, 2015) / Pierre Léon dans Par exemple, Electre (Pierre Léon et Jeanne Balibar, 2013) et Renaud Legrand dans Lì per lì (Pierre Léon, 1994) / Phantom Power (Pierre Léon, 2014) / Simon P.R. Bewick et Pascal Cervo sur le tournage de Deux Rémi, deux (photographie de Martial Salomon) / Deux Rémi, deux.