Pierre Tonachella (Cinéma du Réel, 2024)

La chose possible et imaginable

Le Cinéma du réel a programmé en compétition Longtemps, ce regard de Pierre Tonachella en double séance avec Où sont tous mes amants ? de Jean-Claude Rousseau. Nous avons vu le film le 23 mars lors d’une projection suivie d’un échange avec le réalisateur. Heureuse découverte d’une œuvre dont la matière fragile est tissée par une poésie vigilante et intranquille célébrant, entre autres, l’amitié. La pertinence des mots du réalisateur lors de la séance et la satisfaction de voir qu’un travail si étranger aux normes puisse exister en festival nous a donné l’envie de le rencontrer pour déployer davantage la pensée autour de son travail.

Débordements : Peux-tu me raconter la genèse du film, qui je crois vient d’une commande mais est aussi lié à des échecs précédents ?

Pierre Tonachella : Le film ne vient pas exactement d’une commande. Suite à mon premier documentaire je voulais repartir sur un projet en évitant de faire une chronique. J’ai pensé qu’à travers la fiction je trouverai une forme condensée et narrative pour raconter quelque chose du village où vivent mes amis [en Essonne, NDLR], avec lesquels j’ai grandi. À partir de là a commencée une période d’errance autour de projets inachevés. Avec malgré tout le maintien d’un lien cinématographique : des tournages de cinéma direct, des projets de fictions non aboutis qui persistent d’ailleurs comme des saillies dans Longtemps, ce regard. Pour l’une de ces fictions j’ai touché une aide. Deux ou trois ans plus tard l’institution qui m’a financé a exigé d’avoir un film. Cette échéance et une maturation intérieure m’ont permis, l’été dernier, de trouver un cap dans toutes ces images.

La nécessité de ce rendu m’a libéré, j’ai cherché à travailler des rapports qui petit à petit ont été révélateurs. Il manquait une façon de cheminer dans tout cela. Ça a abouti aux lectures de texte par les personnages ainsi qu’à quelques tournages de fictions épurés pour capter la matière du quotidien, et mettre en perspective ce qui était dit et vu en tournage de cinéma direct. J’ai en plus écrit une voix-off que j’interprète moi-même : une façon de dire un peu plus directement ce que j’essayais d’aborder vaguement et maladroitement à travers la fiction. Qui est de l’ordre d’un éloge de l’amitié et d’une célébration du temps passé. Le droit de se tourner vers ce qui a été et de le célébrer pour y puiser de la force. Une question qui revenait sans être assumée dans les projets de fiction.

D. : Ces amis qui peuplent le film et qui étaient présents à la projection sont comme une troupe. Ce sont des amis d’enfance ? A partir de quand les as-tu embarqué dans tes délires, tes fictions ? Dans le fait de les filmer de façon presque obsessionnelle ?

P. T. : Il y a plusieurs générations avec des mouvements propres à une vie de village. Mais il y a un noyau qui est là depuis que j’ai quatre ans. J’ai commencé à faire des films là-bas, des courts-métrages de fiction, alors que j’avais 18 ou 19 ans. Je prenais ce monde là comme un décor, j’avais une vision de ce territoire comme d’un décor de western. Avec des gens dont l’expérience de vie pouvait faire des personnages. Bien heureusement je me suis petit à petit départi de cette conception et je me suis rapproché progressivement du documentaire. Après ces premières fictions je n’ai cessé d’aller les revoir et souvent avec une caméra à la main.

D. : Est-ce que eux aussi ont un attrait envers le cinéma ? Est-ce qu’ils t’ont fait des suggestions ? Ou est-ce que tu leur colles aux basques et eux acceptent ?

P. T. : Je leur colle aux basques. Mais subtilement, tacitement, des choses me sont proposées. Plus on avance, plus on comprend mutuellement où ils se sentent à l’aise. C’est le plaisir de jouer dans un certain cadre : pas quelque chose qui n’est pas eux, pas quelque chose qui sort d’un certain pré carré. Il faut que ce soit rationnel du point de vue d’une vie d’ouvrier qui a son emploi du temps, ses habitudes, ses plaisirs. Puis ça se raffine dans le temps. Le premier documentaire était très porté sur le travail, ils m’emmenaient sur leur chantier. Plus ils ont saisi mon intérêt pour les choses quotidiennes, ce qui les a étonné au début. Petit à petit, ils se sont ouverts mais de façon tacite.

D. : Tu dis ta volonté de faire un cinéma prolétarien, de faire des films au sein du prolétariat. Par pudeur tu ne te sentirais pas de filmer des choses qui te sont extérieures. Là tu es au milieu de tes amis, tu sais que tu seras juste, à ta place. Ça me semble important dans ton geste : tu n’irais pas filmer des ouvriers qui te sont inconnus.

P. T. : Absolument. L’amitié s’est mêlée à un principe d’enquête ouvrière (une forme qui a déjà été menée brillamment avec des inconnus). On se lie amicalement avec les gens et on les considère politiquement, on n’arrive pas comme un sociologue. L’amitié m’a permis d’ouvrir le processus d’enquête vers des dimensions plus intimes, de ne pas me concentrer uniquement sur des questions d’existence matérielle. C’est en partie ça, mais c’est aussi une mise en lumière de l’humour, des rêves, d’une intimité. J’exige cette proximité pour être précis. J’essaie de me contenter des choses qui sont en face de moi. Il faut les regarder de manière conséquente pour qu’elles existent en tant que choses. Sinon on doit les peinturlurer un petit peu, ce qui serait la pire des choses pour moi.

D. : Beaucoup de films, fictions ou documentaires, s’acharnent à retranscrire certaines atmosphères : une soirée entre copains, un moment dans un salon chez des parents, le grincement de porte dans une vieille maison. Souvent on essaie de reproduire la chose, ce qui crée des projections, des calques sociologiques. Dans ton film ces choses existent, rendues visibles et audibles dans leur singularité.

P. T. : Quand on vient d’un milieu rural on sait à quel point on est regardé et mis en image par la métropole, les métropoles. Ce qui est une image très violente. On ne compte plus le nombre de fictions parisiennes prenant pour décor la campagne. J’ai aussi intériorisé cette vision, adolescent, presque coloniale bien que le mot soit fort. J’essaie de faire avec les choses, de leur restituer toute leur valeur plutôt que de les considérer comme un décor ou le moyen d’incarner une trame narrative. J’ai été bouleversé par Au hasard Balthazar lorsque je l’ai découvert. Quelque chose de la réalité de l’objet était mise en avant : des routes, des graviers, des morceaux d’herbes. Puis Straub et Huillet m’ont aidé et conforté dans cette nécessité de rendre aux choses leur amplitude.

D. : Peux-tu me parler de ta collaboration avec ton ami Théophile et peut-être préciser son handicap ? Il me semble que vous avez un groupe de musique ensemble. Il est pour moi comme le centre réflexif du film. C’est lui qui décharge et organise les éléments. Il est comme la conscience du film…

P. T. : Le handicap de Théo n’est pas répertorié, il fait partie de cette myriade d’handicaps qui sont très particuliers, non définis. Je le considère comme un poète. Au sens où il se réapproprie ce qui l’entoure et s’adresse à tout cela. Sa centralité dans le film est due à sa capacité à jouer avec ce qui l’entoure et à y prendre du plaisir. Il dit des choses qui pèsent, il me permet de montrer que tout ce qui est précieux est ce qui est sous nos pieds. Quand bien même on balance un insecticide dessus trois fois par semaine, c’est à cela qu’il faut tenir. Il y a une bataille pour n’importe quel bout de terre sur laquelle on sera. Lui permet d’affirmer ça avec de la joie et une certaine lumière.

Quand il dit « la terre » en tapant sur le sol, quand il dit « c’est ici que j’ai retrouvé mon chemin » alors que c’est un territoire qu’il a toujours connu. Ce qui est précieux n’est pas lié à un attachement chauvin au lieu, c’est plutôt une conscience qu’il n’y a pas d’ailleurs, au sens idéaliste. Ensuite, qu’il ne faut pas cracher dans la soupe.

D. : J’ai été sidéré lorsqu’il clame : « la chose possible et imaginable ». Je l’ai entendu comme une profession de foi poétique extraordinaire. Je suppose que cette parole a été un guide pour ton travail, le film me paraît en être imprégné.

P. T. : Elle m’a guidé mais comme une chose entendue qui se sédimente dans les pensées. Il redit ça dans certaines séquences. Moi je lui pose un contexte, une ambiance, mais je ne lui souffle rien à l’oreille. « La chose possible et imaginable » : c’est une façon d’éclairer toutes les potentialités de ce qui se présente face à nous. Théo est très inspirant.

D. : La construction du film embrasse l’hétérogénéité. J’ai l’impression qu’il est fait de beaucoup de formes pauvres qui auraient été mauvaises si elles étaient esseulées. Je pense à la fiction autour de la table familiale, qui évoque un feuilleton télévisuel, ou au plan-séquence au caméscope dans le champ de betterave qui vient d’un ailleurs radical et ouvre l’image à d’autres matières. Qu’est-ce que c’est pour toi le travail avec l’hétérogénéité, la question de l’endurance face aux échecs ?

P. T. : La question du cinéma pauvre est devenue une revendication avec le temps : faire avec ce qu’on a à portée de main, faire avec les siens, de façon très dépouillée. Il en est ainsi pour la scène de la cuisine qui a un aspect amateur, oui, mais pas télévisuel. Elle vaut en soi car elle restitue précisément les gestes, les postures, le ton de rapports à la fois rugueux et affectifs qui, en l’occurrence, se déroule après une journée de travail dans les pattes du personnage. C’est sec et c’est ainsi. Le cadre le dit. De même pour la séquence mini DV, la caméra est attachée aux amis, à leur errance et cherche à les inscrire dans cette immensité de champs plats. Elle erre avec eux mais n’en rate rien. De ce point de vue là, Dans la chambre de Vanda m’a fait beaucoup de bien pour la légèreté de son dispositif d’enregistrement, Pedro Costa s’étant débarrassé de tout l’attirail industriel du cinéma pour composer une langue avec des personnages documentaires. Effectivement, il y a eu une longue période d’errance après le premier film. Je n’ai pas su en tirer profit dans un premier temps : je me précipitais beaucoup, je voulais faire. Les échecs m’ont dressé. J’ai raté ici, puis là, et je ratais encore là-bas. Mais j’avais toujours le sentiment d’être à la bonne place. Le travail du temps m’a permis d’emmagasiner des éléments. J’ai senti la nécessité de prendre des risques, de ne pas avoir peur d’être ridicule. Je revendique le fait d’avancer avec une certaine candeur. L’hétérogénéité des différentes séquences me permet de parler du temps au sens où mon attachement à ce territoire est fait d’immersion mais une aussi d’une grande distance, de ruptures, d’une certaine brusquerie dans laquelle je peux trouver beaucoup tendresse. Il y a un sac de nœuds de sentiments qui me rattache à ce territoire, qui m’a constitué dans la durée et me permet de m’exprimer. Je me vois mal laisser tomber cette multitude désormais. Je me suis éduqué avec le cinéma militant et le cinéma direct québecois qui m’ont appris qu’ils ne faut pas laisser la classe dominante raconter à notre place. Il faut donc faire avec ce que l’on a, ce que l’on connait, qui relève parfois de formes contradictoires. C’est aussi une condition de la précision.

D. : Ce mot fort d’amitié concerne aussi ton rapport à ta matière filmée. La nécessité de la connaître et de la digérer, d’entrer en amitié avec elle. Quelle est ta méthode de travail ? Est-ce que tu filmes beaucoup ? Est-ce que tu en ressens le besoin ou l’envie à des moments spécifiques ? As-tu beaucoup coupé en faisant des choix radicaux ?

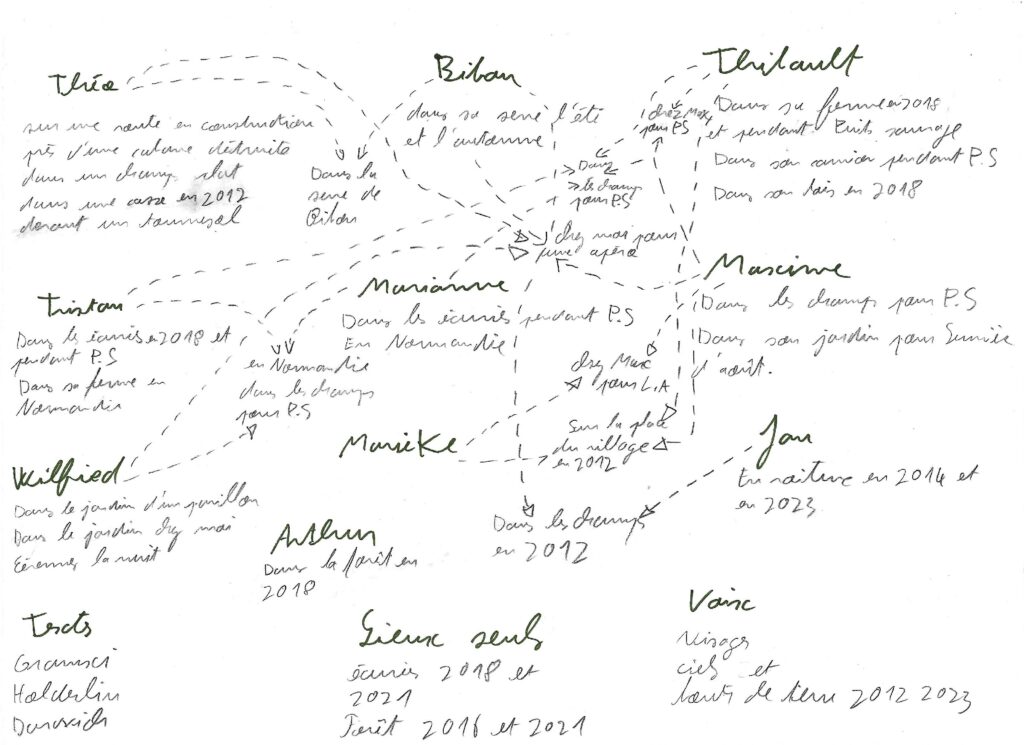

P. T. : Ma méthode était assez chaotique d’abord. Après mon second film des sentiments contradictoires m’ont poussé à aller tourner tous azimuts, j’ai aussi eu des périodes de désespoir où je ne touchais plus à la caméra. J’ai fini par me retrouver avec tout ces bouts. Quand j’ai dû faire ce film, j’avais de nombreuses images avec différents registres comme celles de la mini dv qui date de 2012. Pour organiser l’ensemble j’ai fait une grande carte de l’amitié et j’ai écrit une voix off. Après une présélection, la carte m’a permis de déterminer quels personnages seraient là et où est-ce qu’ils se croisaient. Ça m’a permis de circonscrire une première matière et d’écrire une voix-off pour la nommer. Tout l’été, j’ai tourné des saynètes improvisées me permettant de créer des contrepoints. Les scènes de lecture m’ont encore davantage ouverte le champ. Des échos plus lointains pouvaient être reçus et être mis entre les mains des gens qui étaient concernés.

Quand bien même il y a par exemple des textes écrits par un philosophe bourgeois du XVIIIe siècle comme Schiller, cela parle de division du travail. La moindre des choses c’est donc de les faire entendre aussi depuis cet endroit-là, par des ouvriers dans ce village.

D. : Ces textes affirment que l’intelligence est multiple, qu’on ne peut pas en faire le tour, et donc que chaque travail a sa propre valeur. Est-ce qu’il t’arrive d’aller travailler avec tes amis ? Puisque eux te donnent de leur présence, ça t’es arrivé d’aller les aider ?

P. T. : En ce moment ils m’appellent l’intellectuel de la famille en se moquant un peu de moi. Il y a toujours eu une frontière de ce point de vue là, c’est chacun son domaine, comme le dit la citation de Gramsci dans le film : « …ce n’est pas parce qu’on sait repriser une chemise qu’on peut se dire tailleur ». Adolescents, ils étaient en scooter ou en moto derbi, l’énergie qu’ils dépensaient dans la mécanique était impressionnante. Bricoler des bécanes ensemble, enregistrer le bruit des moteurs pour les réécouter, ils étaient très professionnels. À cette époque je regardais ça avec incompréhension. Me rapprocher de leur travail s’est fait par la caméra mais ma participation est purement anecdotique. Eux ne feraient pas appel à moi pour une réparation. Puis une distance s’est creusée puisque je suis parti après l’adolescence, tout en revenant régulièrement.

D. : On sent ta présence dans le film, qui est un signe de pudeur en même temps que d’une volonté de ne pas tricher. Tu es là, discrètement, mais tu refuses toujours d’intervenir malgré les sollicitations. J’imagine que c’est venu au montage. Il faut qu’on sente une présence, il y a quelqu’un, pour autant ce n’est pas de toi dont on parle. Ce sont tes souvenirs certes mais avant tout ce sont des souvenirs d’amitié, pas strictement les tiens.

P. T. : Mes interventions derrière la caméra sont limitées mais je réponds aux questions qu’on me pose et je pose moi-même des questions. Ça m’est nécessaire pour dire d’où je parle. En revanche ces interventions ainsi que la voix off ne sont pas là pour faire un strict récit de soi ou parler de ma personne à proprement dit. Plutôt pour exprimer l’aspect politique d’un lien intime à des vieux amis, aux souvenirs et à une terre. Les principaux concernés le savent, c’est important qu’ils sachent ce que j’éprouve mais à vrai dire ça ne me concerne pas tellement moi. Il y a aussi une pudeur car dans la vie nous exprimons notre amitié avec une certaine réserve et sans s’épancher. Je pars de ce rapport pour les filmer et restituer ce qui fait selon moi leur dignité.

Pour revenir à la question d’un travail et d’une division sociale dans la vie, le film n’est pas une manière de résoudre ces déterminismes très forts, mais a minima il me permet de tout mettre à plat. Pour fonctionner le monde capitaliste a besoin de division sociale, mais si on met à plat les différentes facultés de chacun plein de choses circulent. L’amitié a une connotation politique, les rapports que permettent le cinéma peuvent faire résonner différentes parties les unes entre les autres. Gramsci dit à quel point cette division est relative et historiquement déterminée, ça veut dire que ça peut changer, ça n’est pas là par nature.

D. : En effet il y a dans les portraits que tu dresses la volonté de ne pas être systématique. L’un des premiers plans capture ton amie qui travaille avec des chevaux. C’est très beau, elle semble danser avec la fourche et le foin. On se dit que le film pourrait tenir sur ce genre de système esthétique : un plan iconique par personne. Mais tu désamorces ça très vite. Les plans de lecture sont parfois assez plats, pas composés de façon séduisante. Le plan-séquence au caméscope donne une ampleur nouvelle. Théophile, lui, existe de manière exubérante et cyclique. Je suppose que ne pas faire système était important pour toi ?

P. T. : L’ampleur des uns et des autres est multiple, c’est pour cela que je n’ai pas l’impression qu’il y ait de bon système pour les regrouper toutes, au sens d’un système clos et homogène. Même un film de Huillet et Straub n’est pas clos et homogène : un mot ou une bourrasque de vent nous emmènent ailleurs. C’est aussi le côté punk que je revendique. Si c’est beau avant, ça ne peut pas l’être après : la vie n’est pas comme ça. Ce que le cinéma impose relève parfois d’une dissonance entre ce qui est plaisant pour le regard et l’objet présenté de façon frontale, sans fioriture. Le cinéma peut nous faire croire à ça mais pas à moi. La beauté peut être une composition, une matière qui virevolte, mais c’est aussi un juste rapport à l’objet. Ça rejoint cette question des lectures qui sont certes dépouillées mais composées de façon tranchantes avec des éléments précis de ce monde rural (mur en pierre, chien, maïs, ombre qui danse sur l’herbe…) pour écouter un texte qui résonne avec cette réalité. Pour que le texte renaisse de ce bout de terre là, montré de façon brut et simple, et puisse ensuite nous revenir. On peut être crado, déséquilibré, mais on ne peut pas être imprécis. Le rapport de franchise avec ce qui est en face de nous est la source de toute beauté. C’est franc parce qu’on a bien regardé. Sinon ce sont des histoires.

D. : Une spectatrice lors de l’échange d’après-séance t’a justement dit que c’était pour elle du « cinéma punk ». Son accent m’a fait entendre cette phrase étrange : « c’est un cinéma pan ». Ça m’a semblé génial, Pan étant le dieu des bergers et un satyre. Dans le film vous avez un aspect dionysiaque, une joie frénétique d’être là, une explosivité qui peut évoquer les satyres[11][11] Précisons que le satyre est une figure parfois assimilée à la pulsion sexuelle et par extension au viol. Notre parallèle n’a évidemment aucun lien avec cette violence, il évoque l’expression d’une force vitale dans une lecture Nietzschéenne du dionysiaque.. La présence de tes amis lors de la projection était d’ailleurs très enthousiasmante. Elle détonnait complètement avec le côté un peu élitiste, la culture pointue du public du Cinéma du Réel. Eux rigolaient, ne prenaient pas la chose très au sérieux : les satyres étaient présents dans la salle.

P. T. : J’ai des amitiés parisiennes avec lesquelles je peux échanger sur le cinéma ou autre. Mais il n’y a pas le même plaisir. Ce sont des satyres en effet. Ça déborde, il y a une frénésie. Le rire et le plaisir d’être ensemble est important, c’est une affirmation. Ce sont des vrais diables, on se chahute.

Dans le milieu du cinéma on est sur beaucoup de mondanités, une crainte immense des uns et des autres : de ce point de vue là, eux ont le cœur pur. Ils ont évidemment mille défauts, une autre violence. Mais tu existes en leur présence : tu n’es pas le moyen d’arriver à quelque chose, tu n’es pas une menace potentielle parce que tu as parlé avec passion. Le cinéma de Pierre Perrault m’a fait beaucoup de bien sur ce point, avec La Bête lumineuse notamment. J’ai compris qu’il y avait quelque chose que j’aimais beaucoup chez mes potes et que j’avais le droit de le filmer, parce que ça perpétue une certaine intensité, un déséquilibre joyeux dont la trace est précieuse. C’est la volonté d’enregistrer les moments où on a vécu à plein poumons. Ils ne sont pas des ombres, il n’y a pas une double image d’eux-mêmes. Le milieu du cinéma est terrible pour ça, les gens sont assez insaisissables.

D. : Lointainement mais dans un écho intéressant, le film m’a évoqué Les Enfants de Duras. L’histoire d’un enfant génie, dans tous les sens du terme, joué par un acteur de 45 ans. Le film est habité par l’énergie de l’éternelle fin de tout et de l’éternel recommencement de tout. Cet enfant a tout compris, il est dans un désespoir terrible mais la seule chose qu’il souhaite c’est d’aller jouer avec ses « friends ». Il a une phrase terrible qu’il dit à ses parents : « ça valait pas la peine ». Mais puisqu’il est toujours dans la contradiction c’est aussi un « ça valait la peine ». Dans ton film, la voix-off dit quelque chose du genre. Comme si c’était le seul geste à faire : l’endurance, la présence avec les amis. Et la présence de Théophile amène cette conscience de la vanité, la fin de tout et le recommencement de tout.

P. T. : Oui, « ça ne valait pas la peine de passer tout ce temps ». La finitude des choses c’est quelque chose qui habite Théo, qui est au fond de sa poésie. Sa capacité à rappeler à chaque fois la vie qu’il y a eu et qu’il y aura. Dans une zone d’activité pourrie, dans les bois. Il a une vision vitaliste de la finitude. Comme le dit la voix-off, « ça valait la peine ».

D. : Ce que tu as peut-être retrouvé dans la poésie de Tarkos, que tu utilises dans le film. Quand Théo dit « un bébé poilu, un bébé qui sort d’un garage ». D’un coup il donne vie au bébé, puis ce bébé disparaît. C’est la langue, c’est de la matière, des actes. Peut-être que lui est capable de prendre en charge cette chose terrible qui est que tout finit tout le temps.

P. T. : Tarkos c’est la poésie action, la poésie performance. Faire circuler de la vie en nommant et en faisant circuler les choses. Tarkos a pu me sembler être de trop dans le film, mais c’est une même famille de poètes en réalité. C’est un des derniers grands poètes. Il a une compréhension de la société, une attention pour ce qui est à l’intérieur et à l’extérieur des choses, pour la circulation des choses. Ce même mouvement dont Théo parle. En l’occurrence, par les citations dans le film, Tarkos a une façon inouïe de décrire le cheminement de la valeur d’échange des marchandises avec précision et simplicité. Il permet donc de mettre en perspective ce qui est décrit subjectivement par les personnages. Plus modestement, le sentiment du temps qui passe est une chose dont je ne me remets jamais. Il faut s’en souvenir, non par une nostalgie creuse mais parce qu’il y a des promesses là-dedans. Des promesses de ce qu’il y aura ensuite : avec ou sans nous par ailleurs.

D. : Longtemps, ce regard était montré dans un beau programme avec le court film de Jean-Claude Rousseau Où sont tous mes amants ?. Rousseau est un auteur accompli qui a un système, dont les films se ressemblent souvent beaucoup. Toi à l’inverse tu es en train de découvrir une pratique qui n’a pas peut-être pas de système. Les films marchent bien ensemble sur des modalités de la mémoire, de la nostalgie ou de la mélancolie. Chez Rousseau c’est un objet épuré, condensé, presque parfait dans le sens de clos. Que t’a inspiré cette programmation ?

P. T. : Je connais son cinéma et j’étais honoré d’être programmé avec lui. Je suis touché par son attention pour le temps, pour l’eau, pour les chambres d’hôtels, les regards par la fenêtre. Ce sont des choses qui m’imprègnent beaucoup. En revanche son effet système est limitant pour moi, il reste dans une forme de contemplation. Or, je crois au cinéma politique.

D. : Peux-tu me parler de ta pratique de la poésie ?

P. T. : En échouant à faire mon second film je me suis intéressé à des choses très éloignées de ce qui se passe au village. J’ai eu le besoin de mettre ensemble différents éléments autobiographiques, des connaissances historiques et théoriques et le rapport au souvenir comme un acte fort. Je me suis ainsi retrouvé à débuter un cycle de poème, Voix, dans une revue qui s’appelle Attaques, qui est dirigée par Laurent Cauwet, qui a fondé les éditions Al Dante. Il a publié Tarkos à ses débuts, Liliane Giraudon, Amandine André. Ce travail m’a permis de comprendre que je pouvais jouer sur l’hétérogénéité au cinéma. Ce que je me permets en littérature est encore plus hétérogène, encore plus tiraillé dans le temps, entre les époques. Une partie de mes préoccupations étant l’anti-impérialisme, le souvenir des révolutions perdues, le rapport à l’Orient. Un autre bloc qui est venu s’intégrer à ma pratique. Je continue ce texte comme un autre espace dans lequel peuvent venir les voix qui nous traversent, nous constituent.

D. : Peux-tu me parler de tes conditions de vie ? Il y a eu hier au Réel un échange sur la précarité des travailleurs de festival. C’est important aussi de dire comment vivent ceux qui créent, de ne pas en faire un tabou.

P. T. : On ne sait pas ce qui se passera d’une année à l’autre. Je gagne ma vie en écrivant pour d’autres (des scénarios documentaires), en intervenant dans le master de documentaire de création de Lussas, en faisant des exercices de réalisation, des résidences d’écriture, et un petit peu avec mes films. Ça tient grâce à l’intermittence, un système dont il faut rappeler à quel point il est indispensable, pour le moins dans mon cas. Mais il n’y a aucune projection possible dans le temps. Par la solidarité on trouve des moyens de se débrouiller. J’ai aussi une famille pouvant m’aider en cas de coup dur, c’est un appui sur lequel beaucoup de gens ne peuvent pas compter. Pour l’instant ça tient mais c’est une situation angoissante. Quant aux poètes… Mais il n’y a pas moyen dans notre contexte actuel de compromettre sa pratique, d’arrondir les angles, de la rendre plus douce. De faire un produit qui circule selon des thématiques ou des formes en vogue dans les festivals, qui accusera le passage du temps à cause de son inconsistance. Les films, les poèmes doivent être des objets où on ne lâche rien. Où l’on propose une contre-image du progrès, ce qui ne rapporte rien.

Merci à Pierre Tonachella pour la "Carte de l'amitié".