Pour une éthique des lettres

A propos de La Fille coupée en deux de Claude Chabrol (2007)

Souvent, la genèse des films de Chabrol suit les mêmes étapes : un film naît au point de rencontre entre un texte littéraire et une idée de cinéma[11][11] Voir Jean-Albert Bron, Chabrol. La Cérémonie, Neuilly, Atlande, coll. « Clefs Concours. Cinéma », 2013, p. 32.. La pensée de Chabrol et la manière dont il réalise ses films reposent en effet toujours sur cette dialectique entre d’un côté le texte littéraire du film, le scénario, qui en constitue le squelette, qui est écrit par d’autres, romanciers ou non, et de l’autre, une mise en scène et une mise en chair, une incarnation autrement dit de ce texte par la direction et le jeu des acteurs, qui reste quant à elle l’apanage de Chabrol.

Concernant La Fille coupée en deux réalisé en 2007, ce squelette émane de sa première assistante-réa, Cécile Maistre, qui pour la première fois adapte pour Chabrol un fait divers : le meurtre d’un ancien amant par un mari jaloux qui ne supporte plus le passé amoureux et lascif de son épouse, ceci dans le milieu mondain de la grande bourgeoisie. Le titre du film, La Fille coupée en deux, concentre ce jeu dialectique entre le texte et les corps, les lettres et les images, autour d’un personnage central, Gabrielle Deneige, interprétée par Ludivine Sagnier, qui va faire l’objet d’une emprise du littéraire, au sens large de « milieu et culture littéraires », et de « langage qui se fige dans l’écrit ».

À travers le récit de ce fait divers et sa transposition filmique, c’est en effet, selon moi, cette dialectique fructueuse entre les lettres et les images que ce film raconte et dont je propose de retracer ici la dimension allégorique. Les lettres constituent un cliché moral et social que le réalisateur vient habiter de ses images pour les libérer, les métamorphoser et les poétiser en alchimiste, comme le magicien dans la scène finale éponyme du film, afin que la lettre, écrite ou orale, alphabétique ou épistolaire, symbole d’une morale et d’une culture souvent moribonde et maléfique chez Chabrol, devienne plurielle, s’incarne dans l’action, celle de l’éthique plutôt qu’elle ne se fige pas dans les mots de la morale.

I – Un fait divers en toutes lettres

La Fille coupée en deux s’inspire certes comme la plupart des films de Chabrol d’un fait divers, mais la particularité de ce film est qu’il refonde et ancre pleinement cette histoire dans le domaine littéraire. Pour apprécier l’originalité de cet apport littéraire, il faut revenir sur le fait divers lui-même.

Les lettres, « squelette du fait divers »

Dans le fait divers, l’amant assassiné est un architecte américain du nom de Stanford White qui dessina des bâtiments de style Beaux-Arts dans les villes de Washington et de New York à la fin du xixème siècle. Il était surtout réputé pour être un grand coureur de jupons et séduisit la danseuse de revue américaine de Broadway, Florence Evelyn Nesbit, alors qu’elle n’avait que seize ans, quand lui était marié et âgé de quarante-sept ans. D’une grande beauté, mince, les cheveux longs, cette dernière fut aussi modèle et posa pour de nombreux artistes et photographes. Quant à l’architecte, il avait pour habitude d’amener ses conquêtes dans sa garçonnière où il avait installé à des endroits stratégiquement placés des miroirs et une balançoire de velours rouge dont l’affiche et le titre de l’adaptation de Richard Fleisher, The Girl on the Red Velvet Swing (1955), font mention. On sait tout cela à partir des détails que la danseuse aurait rapportés à l’occasion du procès qui suivit le meurtre de l’architecte, ce qui lui valut une réputation de fille légère. Pourtant sa mère avait encouragé la jeune fille dans cette relation, car elle voulait autour d’elle des hommes riches et influents. C’est la raison pour laquelle elle l’encouragea par la suite à accepter, alors qu’elle n’avait que vingt ans et qu’elle s’était amourachée d’un autre jeune homme[22][22] John Barrymore, fils de comédiens. que sa mère jugeait sans avenir, la proposition en mariage de Harry Kendall Thaw, un riche baron du chemin de fer et du charbon. L’homme, certes riche, était en réalité drogué à la cocaïne, paranoïaque, ne sortait jamais sans son arme et se montrait très possessif, voire sadique avec les femmes. Il aurait gardé après son mariage une curiosité malsaine et maladive pour les détails sexuels de la liaison qu’Evelyn avait entretenue avec l’architecte qu’il surnommait la Bête. Un soir, le 25 juin 1906, à l’occasion d’une représentation théâtrale au Madison Square Garden, il aurait tiré trois fois à bout portant pendant la chanson « Je pourrais aimer un million de filles » en prononçant une phrase encore sujette à controverse qui serait : « Tu as ruiné ma femme ! »

Pourquoi cet événement est-il devenu un fait divers qui a nourri l’imaginaire de nombreux artistes avant Chabrol dont le cinéaste Richard Fleischer en 1955 puis le romancier E. L. Doctorow, qui en propose une version plus chorale, avec le roman Ragtime en 1975[33][33] Le roman serait lui-même une adaptation littéraire du roman Michael Kohlhaas de Heinrich von Kleist qui date de 1810 et qui n’a donc rien à voir avec le fait divers. Le roman raconte l’histoire dans la Réforme allemande du 16ème s. du marchand de chevaux Michael Kohlhaas qui s’insurge contre une injustice qui lui a été faite et veut se rendre justice., adapté au cinéma par Miloš Forman en 1981 ? Roland Barthes nous permet de répondre à cette question en établissant la structure du fait divers dans quelques pages des Essais critiques publiés en 1964[44][44] Voir Roland Barthes, « Structure du fait divers », Essais critiques, Paris, Seuil, coll. « Essais », p. 194-204.. Le fait divers selon lui diffère de l’information politique en ce qu’il est une structure fermée dont l’information est totale et immanente : le fait divers contient en lui-même tout son savoir. Contrairement à l’événement politique, il est insignifiant, mais la manière dont on le relate nous invite à rechercher ce qu’il signifie. Sa structure se dédouble ainsi dans un rapport intérieur au récit qui en est fait ; un événement, comme par exemple un crime passionnel, s’érige autrement dit en fait divers dans la mesure où le contenu de ce fait divers est aussi important que la forme dans laquelle il est relaté qui va venir troubler la relation de causalité inhérente au fait divers, comme par exemple le rapport entre le délit (le meurtre) et son mobile. Selon Barthes, « écrire » un fait divers, c’est ainsi s’en étonner, c’est vivifier le stéréotype par un événement inattendu qui va créer la surprise dans cette relation, ce que Barthes nomme « le trouble de la causalité », soit parce que le meurtrier est un enfant, soit parce que les responsables sont nombreux ou procèdent de manière inédite, de sorte que l’on se rend compte que la causalité est partout, mais qu’en même temps elle semble toujours nous échapper. Un deuxième trouble peut se combiner à celui de cette causalité : celui de l’incidence, lorsque l’événement se répète ou bien se déroule dans un contexte peu propice à l’événement, parce qu’il en constitue l’antithèse. Roland Barthes la compare au principe du comble et à la corrélation latine cum… tum…, « c’est précisément quand… que… ». Ce trouble advient lorsque, par exemple, c’est justement le chef de la police chargé de l’enquête qui s’avère être le meurtrier. Et l’essayiste de conclure :

Causalité aléatoire, coïncidence ordonnée, c’est à la jonction de ces deux mouvements que se constitue le fait divers : tous deux finissent en effet par recouvrir une zone ambiguë où l’événement est pleinement vécu comme un signe dont le contenu est cependant incertain. Nous sommes ici, si l’on veut, non dans un monde du sens, mais dans un monde de la signification[55][55] Ibid., p. 203..

Par sens, Barthes entend « le contenu, c’est-à-dire le signifié d’un système signifiant » et par signification, le procès systématique qui unit un sens et une forme, un signifiant et un signifié. Il poursuit en comparant ce statut avec celui de la littérature, qui serait en quelque sorte elle aussi un ordre formel dans lequel le sens est à la fois posé et déçu.

C’est ce hiatus entre sens et signifiant mis en lumière par Barthes dans le fait divers qui m’intéresse ici, parce qu’il caractérise aussi la manière dont Chabrol va traiter le motif des lettres dans ce film.

Concernant tout d’abord la structure du fait divers, au niveau scénaristique, le film de Chabrol, dont le goût pour les petites histoires de la haute bourgeoisie est avéré, lui reste fidèle, même s’il transpose l’événement un siècle plus tard, car il raconte la même relation entre une très jeune femme, Gabrielle Deneige, et un notable, artiste, plus âgé, Charles Saint-Denis (François Berléand), et le crime passionnel en pleine soirée mondaine de l’ancien amant par le mari, lui aussi hériter d’une prestigieuse société industrielle, Paul Gaudens (Benoît Magimel), et ce pour des raisons similaires. Le film retrace la relation de causalité entre le délit sur lequel s’achève le film et le mobile dont la signification nous est doublement délivrée par le récit qui précède le meurtre et le procès qui s’ensuit. On retrouve de plus de nombreux détails de ce fait divers dans le film de Chabrol avec parfois quelques déplacements et variations : le surnom de « bête » donné au séducteur glisse ainsi finalement dans la phrase fatale, lorsque, enfin marié à celle qu’il a tant courtisée, le mari jaloux tue celui qui l’a autrefois possédée.

Mais si les précédentes adaptations filmiques, par Richard Fleischer[66][66] Pour ce film, Richard Fleischer reste très fidèle à la réalité et garde pour ses personnages le contexte social et le nom des protagonistes : Stanford White pour l’architecte new-yorkais de quarante-sept ans, Evelyn Nesbit, une danseuse qui n’a que seize ans et le riche Harry Thaw qui l’épouse finalement quatre ans plus tard. puis par Miloš Forman, ont strictement respecté l’identité des protagonistes, la spécificité de Chabrol est de transposer le récit dans les milieux télévisuel et littéraire contemporains, doublant la structure propre au fait divers d’un rapport problématique entre les lettres et les images qui révèle autant cette structure que le geste du cinéaste.

Dans le film de Chabrol ainsi, l’architecte devient un écrivain à succès, Charles Saint-Denis, qui partage sa vie entre l’écriture solitaire dans une somptueuse maison de campagne où il vit avec Dona, sa femme (Valeria Cavalli), et la ville de Lyon où il a un petit appartement qui lui sert de garçonnière et où sa vie sociale est plus active : sous la direction de son éditrice, croqueuse d’hommes, Capucine (Mathilda May), il promeut son dernier roman L’Absence de Pénélope sur les chaînes de télévision locales et dans les librairies que dirige la mère de Gabrielle Deneige, qui n’est plus danseuse ni modèle, mais Miss Météo pour la télévision locale où Charles se rend pour promouvoir son livre.

Le monde des lettres constitue le décor crucial de ce fait divers : la première rencontre amoureuse se fait sur le plateau de l’émission littéraire En toutes lettres, puis le premier rendez-vous est donné dans la librairie de sa mère. Comme dans le fait divers, c’est la mère (Marie Bunel) qui se fait l’entremetteuse des amours de sa fille, mais de manière involontaire ; c’est de même dans sa librairie que Paul Gaudens, le fils héritier des laboratoires pharmaceutiques Gaudens, fait lui aussi la connaissance de sa fille. Enfin, si l’on ne voit pas à Charles d’autres liaisons comme l’architecte Stanford White, il l’amène néanmoins lui aussi dans sa garçonnière qui n’est pas peuplée de miroirs mais de livres.

Des personnages au pied de la lettre

Dans le film de Chabrol, la perversité du séducteur ne repose pas dans un jeu de miroirs pour voir sous les jupes des filles, mais dans son désir de soumettre par l’écrit le corps de la femme, ainsi que dans la manière dont il s’approprie et agence les mots pour cacher derrière eux sa véritable identité. Tous les personnages se définissent ainsi dans leur rapport au livre ou à la parole qui détermine ce qu’ils sont réellement. Même des personnages secondaires comme la mère et les sœurs de Paul manient les lettres d’un jeu de scrabble à l’occasion de leur première apparition. Le journaliste de l’émission littéraire télévisée En toutes lettres dans laquelle Charles Saint-Denis vient promouvoir son livre ne se donne même pas la peine de dire le moindre mot sur le contenu du livre qu’il jette d’emblée sur la table en proclamant : « Si vous le permettez, nous ne parlerons plus du livre, mais de vous », établissant ainsi une équivalence entre l’homme et le livre qui contribue à renforcer l’aura et le mythe romantique de l’écrivain que Charles incarne parfaitement[77][77] Voir Kris Ernst et Kurz Otto, L’Image de l’artiste, préface de E. H. Gombrich, traduction de Legend, myth and magic in the image of the artist (1930) par Michèle Hechter, Paris, Rivages, coll. « Galerie », 1987 qui esquissent dans cet ouvrage le topos de l’artiste dans la littérature. Selon eux, les attributs de l’artiste sont d’abord la virtuosité (être capable de reproduire rapidement et avec minutie sous une forme reconnaissable le monde à l’entour) et le savoir. Cette vivacité d’esprit suppose chez lui un art de la plaisanterie et de la répartie. L’artiste se met au niveau du commun des mortels pour l’élever à son art, mais se montre féroce avec ses ennemis. Il ne peut mentir par son œuvre qui révèle son être, ses faiblesses et ses forces..

Le monde de l’écrit provoque dans le film une reconnaissance sociale, quelle que soit la nature réelle de l’homme et quel que soit le contenu, c’est-à-dire le sens de l’écrit ; on ne saura ainsi jamais rien de plus sur le livre que son titre L’Absence de Pénélope. Le style que la mère libraire qualifie de « convenu » de l’écrivain suffit à lui assurer la notoriété, parce qu’il a le sens du récit.

Tous les personnages se définissent ainsi socialement par la connaissance ou leur maîtrise de l’écrit, à commencer par le personnage de l’écrivain dont la représentation est doublement stéréotypée : l’écrivain derrière son bureau, entouré de livres, retranché à la campagne dans une villa qui donne sur l’eau, ou bien en ville dans un appartement mansardé à la Balzac au dernier étage d’un immeuble, ici derrière un ordinateur, à côté duquel trône, on ne sait pourquoi sur le plan diégétique, une bougie[88][88] Voir le portrait typique de l’écrivain au cinéma dressé par Steven Bernas dans L’Écrivain au cinéma, Paris, L’Harmattan, coll. « Champs visuels », 2005, mais la description qu’il en fait, dans un contexte français marqué par la Politique des auteurs, est négative par rapport à celle de Trudy Bolter, dans Figures de l’écrivain dans le cinéma américain. Itinéraires de la « voix baladeuse », Rennes, Presses Universitaires de Rennes, coll. « Spectaculaire / Cinéma », 2001, qui considère la figure de l’écrivain comme la possibilité pour le spectateur d’assouvir un désir naturel de création par procuration..

Cet ancrage du personnage dans le littéraire est renforcé par les nombreuses citations d’autres écrivains nommés à l’occasion de chacune d’elles qui tend à tracer une équivalence entre l’écrivain qui cite et l’écrivain cité : Montaigne sur le voyage quand Charles s’apprête à fuir Gabrielle en partant plusieurs mois à Londres, Jules Renard[99][99] Auteur de Poil de carotte, connu pour sa misogynie. sur la vieillesse pour donner la réplique à Capucine s’émerveillant de la jeunesse éternelle de sa femme, Piron sur ses prétentions académiciennes déçues[1010][1010] La citation est très exactement : « Ci-gît Piron, qui ne fut rien, pas même académicien ». Piron est un dramaturge du xviiième siècle, auteur de Métromanie. Cet écrivain scandalisa son époque avec sa première œuvre érotique, Ode à Priape. Il faillit être élu académicien suite au succès de sa pièce Métromanie, mais ses rivaux ressortirent son premier écrit et le roi refusa de ratifier cette élection. C’est dans ce cadre qu’il énonça cette phrase que Charles cite. pour éluder la question du journaliste de l’émission En toutes lettres sur de telles ambitions.

La séquence de rencontre entre les trois protagonistes de ce fait divers dans la librairie est sur ce point éclairante. Charles Saint-Denis et Gabrielle se sont déjà croisés deux fois dans le film : une première fois dans les loges du plateau de télévision, dans le milieu professionnel de Gabrielle ; une seconde fois dans le bar Le Pince-fesses tapissé de rouge, mais alors, seul Charles dévore des yeux la jeune fille qui ne répond que par un furtif regard. Cette séquence constitue la troisième rencontre, dont Charles souligne la « coïncidence » ; elle lance l’intrigue du fait divers en marquant le début d’une double relation autour de Gabrielle qui y rencontre aussi Paul Gaudens. Dans les trois moments que Jean Rousset a dénombrés dans la relation amoureuse, l’effet, l’échange et le franchissement qui correspond au moment où les futurs amants entrent en contact[1111][1111] Jean Rousset, Leurs Yeux se rencontrèrent : la scène de première vue dans le roman, Paris, J. Corti, 1992., cette séquence correspondrait à cette dernière étape avec cette spécificité dans le film de Chabrol, que le milieu social bourgeois très codé et froid passionne, d’un échange, d’abord conventionnel, qui précède toujours l’effet, qui correspondrait ici à la scène du bar Le Pince-fesses.

Cette séquence dans la libraire se scande en deux temps qu’un plan général sur la devanture ouvre, donnant par la variation de sa mise en scène les modalités des amours à venir entre Gabrielle avec d’une part Charles, puis avec d’autre part Paul.

Le premier plan général situe la séquence dans une célèbre librairie de Lyon, « La Librairie du tramway », situé dans le troisième arrondissement de la ville, une librairie généraliste qui invite régulièrement des auteurs. Les premiers échanges entre Gabrielle et Charles portent exclusivement sur le domaine des lettres : Gabrielle souligne que Charles une nouvelle fois rentre sur son territoire, mais dans le cadre d’une filiation : sa mère est libraire. Elle a ainsi vécu dans les livres malgré elle et son père lui a légué pour tout héritage le dictionnaire des citations. Cette omniprésence des livres est confortée par le décor environnant : les étagères de livres et les lecteurs tenant religieusement le roman à faire dédicacer entourent comme un chœur antique les deux personnages. Le premier échange tisse ainsi tout un réseau de significations communs entre Charles et Gabrielle : le monde des livres et le goût des citations. Tout, y compris le cadrage serré sur les futurs amants, fonctionne comme un signe propitiatoire d’une relation amoureuse aboutie. Cette première scène est d’ailleurs suivie de l’invitation par l’intermédiaire d’un livre pour leur premier rendez-vous : une vente aux enchères… de livres.

Ce n’est que dans un second temps que le futur mari, Paul Gaudens, fait une entrée fracassante et tonitruante sur le fief de son rival marqué par le règne de l’écrit. Le premier plan général nous fait ressortir de la librairie mais en changeant le point de vue qui fait apparaître dans la profondeur de champ un bâtiment monumental qui surplombe la libraire, style art déco, sur le fronton duquel se lit en gros caractère « Bourse du travail » dont l’écrit est rendu imposant par la légère contre-plongée et l’écrasement de la perspective. Tout rappelle l’omniprésence de Charles qui joue le rôle de l’architecte dans le fait divers initial et qui lui « travaille » pour gagner sa vie, quand Paul est rentier. À l’intérieur de la librairie, Paul Gaudens rencontre Gabrielle, dans un régime pour sa part exclusivement « médiatique »[1212][1212] C’est ainsi par la radio que Charles apprend par la suite dans son bain le mariage de Paul avec Gabrielle. : les lecteurs qui se disposaient silencieusement en chœur autour des personnages commentent cette fois hors-champ son arrivée et assistent à ce qui ressemble à un duel entre notables. Paul n’associe pas Gabrielle à l’univers des lettres mais à celui de la télévision et de la météo. Charles, de son côté, cantonne son adversaire à l’univers de la presse people dans laquelle il a appris, dit-il, sa chute de cheval. En toute logique, Paul, qui rejette l’univers des lettres, ironise sur l’univers de papier de Charles, moribond et mensonger. Charles parle comme un livre, mais Paul, ces livres qui sont pour lui comme pour Chabrol des agents révélateurs et corrupteurs, non seulement il ne les ouvre pas, comme Gabrielle, mais il les jette par deux fois : sur la table puis vers la caméra pour clore la séquence.

Les lettres, agents corrupteurs et révélateurs

La lettre est en effet un cache pour le personnage, pour ce qu’il est, pour son sens, en même temps qu’elle est un révélateur des situations, autrement dit des significations, pour reprendre la terminologie de Barthes.

La lettre, corruptrice du sens

La lettre chez Chabrol est en effet suspecte ; elle corrompt.

Aux « Paul », elles offrent un instrument de domination et de destruction, aux « Charles », un refuge illusoire et aliénant. Les valeurs sociales ont inversé leur fonction primitive. Au lieu d’assurer la survie de l’espèce et son bonheur, elles participent de son malheur et de sa dégénérescence. Instituées pour le triomphe du Bien, elles génèrent le Mal, qui s’est peu à peu insinué au cœur du système. La connaissance ne mène plus vers la lucidité, mais à l’aveuglement, subi ou consenti[1313][1313] Joël Magny, Claude Chabrol, Paris, Cahiers du Cinéma, coll. « Auteurs », 1987, p. 147..

Cette analyse de Joël Magny de 1987 reste valable vingt ans plus tard. Paul Gaudens se sert en effet, dans la séquence, des livres comme d’une arme ou d’un gant pour lancer un camouflet à son adversaire. Il sait à quel point son adversaire utilise son statut respectable d’écrivain et ses mots pour cacher sa nature monstrueuse et perverse : « Contrairement à lui, lance-t-il à Gabrielle en sortant de la librairie, je suis honnête. C’est un poseur, un tricheur ». Mais au final, lui aussi se laisse corrompre et c’est par une lettre qu’il annonce à la fin du film à Gabrielle qu’il veut divorcer.

Quant à Charles, Gabrielle, éconduite et déçue, lui rappelle le mensonge que constitue la particule « Saint » de son pseudonyme littéraire, de même qu’elle lui reproche, à l’occasion de leur première rupture après la première nuit passée ensemble, de radoter comme un vieux et de n’employer que les mots des autres. Charles emprunte d’ailleurs tellement aux autres leurs mots que lorsque son ami lance un axiome sur la réussite de son livre dont il a appris le succès dans le journal, il croit à tort que c’est de lui.

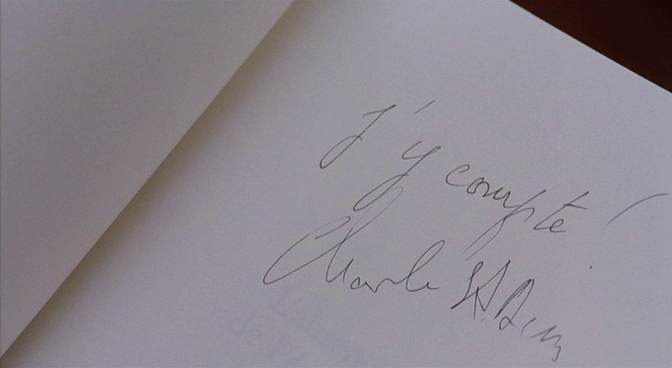

Gabrielle, quant à elle, subit la soumission de cet écrit dont elle est aux ordres : c’est par un écrit lapidaire que Charles lui donne son premier rendez-vous. Lorsqu’il veut se faire pardonner, Paul vient lui offrir en personne un immense bouquet de fleurs, tandis qu’il suffit à Charles de glisser un mot laconique pour que Gabrielle coure le rejoindre. Gabrielle a une relation fétichiste avec le livre qu’elle associe à Charles mais aussi au souvenir de son père. Elle caresse ainsi discrètement la photographie du livre de Charles lors de son premier rendez-vous avec Paul, et les jette de manière symbolique dans le lit de Charles lors de leur première rupture qu’il ose présenter comme un acte de bravoure[1414][1414] Charles : « J’ose tout entreprendre et tout achever ».. Le premier présent de Charles est de même un ouvrage érotique, La Femme et le pantin[1515][1515] Livre de Pierre Louis de 1937.. Leur premier baiser est donné hors-champ pendant que la caméra cadre le titre du livre que Gabrielle vient de poser : Manuel de civilité à l’adresse des jeunes filles, comme répondant de nouveau à l’impératif de soumission de la femme à l’écrit. L’acte d’écriture engendre ainsi une requête d’ordre sexuel : la Librairie du Tramway jouxte dans le premier plan général l’affiche d’une publicité érotique ; dans sa garçonnière de même, Charles demande à Gabrielle en guise de café de passer sous la table, pendant que lui continue d’écrire.

La lettre, révélatrice des significations

Si la lettre corrompt les relations, elle en est néanmoins un agent révélateur des situations. Toutes les rencontres cruciales se font dans le milieu de la littérature, y compris le meurtre de l’écrivain à l’occasion d’un gala en son honneur. C’est « dans la libraire » que Paul, lors de leur lune de miel à Lisbonne, prétend être tombé amoureux de Gabrielle. C’est bien souvent en lisant que les personnages assènent une vérité : Charles évalue le succès de son livre par la lecture du journal, Paul avoue pour la première fois sa haine de Charles en lisant un article qui en fait mention

L’écrit, enfin, fonctionne comme un commentaire, souvent ironique, des situations dont il souligne les « coïncidences ». Lorsque le directeur de la chaîne propose pour ses « compétences » une promotion au détour d’un couloir, les affiches à l’arrière-plan projettent les désirs inavoués de chacun des personnages : le plan d’évacuation incendie du « Cinéma et Théâtre » souligne la confusion du directeur entre son désir qu’il peine à cacher et son milieu professionnel et, derrière Gabrielle, l’affiche de film Une histoire d’amour explique les raisons pour lesquelles, accaparée par son histoire naissante avec Charles, elle ne parvient ni à décoder les allusions de son chef ni même à profiter de cette promotion qui lui est offerte.

L’écrit inscrit sur les livres remplit la même fonction. Il en va du Manuel de civilité, comme du livre La Madone assassine d’Andrea G. Pinketts que la mère de Gabrielle conseille à une de ses clientes et dans lequel un journaliste italien sataniste raconte les aventures amoureuses d’un séducteur milanais grotesque, alter ego de Charles. L’écrit fonctionne là comme un commentaire ironique de Chabrol sur la situation paradoxale de la mère, à la fois protectrice et doublement assassine, puisque c’est elle qui favorise les rencontres de sa fille avec Charles puis avec Paul.

Par ce jeu de substitutions sociales de ses protagonistes par rapport au fait divers original et cette mise en scène, Chabrol généralise l’écrit pour en révéler la dimension perverse, stéréotypée, industrielle et machiavélique. Au cœur de cet univers littéraire et médiatique, le personnage de Gabrielle, jeune et vierge, qui n’ouvre jamais un livre et baigne malgré elle dans ce milieu, fait figure de victime idéale dans un conte aux allures de parabole.

II – Un conte allégorique aux accents bibliques

« La fille coupée en deux », un conte populaire pour enfants

Tout le film est en effet raconté à la manière d’un conte, à commencer par le générique de début qui, adoptant le point de vue de l’éditrice Capucine, autre petit Chaperon rouge, au volant de sa voiture, nous mène sur fond rouge de la ville à la forêt jusqu’à l’antre de la « bête », en suivant une route couleur du désir et du sang, métaphore du récit. Ce récit s’ancre dans le littéraire, celui des contes populaires ; il prend aussi sa source dans l’écrit qui peu à peu se métamorphose en corps : l’écrit des cartons du générique, annonçant le nom des acteurs, devient celui des livres du coffre, édités chez Seuil, transmis de main en main jusqu’au véritable seuil de celui que Capucine surnomme « Marquis de Carabas », qui au terme du générique et de l’entrée dans la fiction s’incarne en la personne de Charles, « bien en forme », constate l’éditrice.

Charles n’est pas le seul à faire l’objet d’une telle entrée dans le récit. La métaphore de la route est aussi convoquée pour la première apparition de Paul (comme elle le sera pour celle de Gabrielle), mais suivant des modalités différentes, puisque le point de vue n’est pas celui de l’éditrice qui apporte ses livres, mais celui de Paul, en amorce, conduisant de nuit de manière brusque et frénétique sa voiture, qu’il compare plus loin à un cheval, jusque devant le manoir familial dans lequel on s’interpelle à l’ancienne à coup de « chère mère » et de « seigneur ». Mais dans cet univers médiéval, les lettres sont éparses et unitaires ; elles ne produisent pas de sens à l’instar des lettres du scrabble que les membres de sa famille manie sans former aucun mot.

Entre le palais de Barbe-bleue décoré de photographies de fragments de corps de femmes et le repaire des loups, Gabrielle Deneige arrivant en scooter chez sa mère, qui croque une pomme dans la séquence intermédiaire et écoute avec gourmandise son récit sur Charles Saint-Denis et son goût des bonnes choses, constitue l’objet de leur quête que le titre « la fille coupée en deux » annonce funeste et sanguinolente. Dans le film, Gabrielle, autre Blanche Neige, se fait effectivement dévorer par la « bête », qui se repaît de sa chair, avant que Paul ne le tue puis abandonne la belle en pâture aux journalistes. Mais, au terme de ce conte, grâce à la magie de l’oncle prestidigitateur Merlin, la fille coupée en deux reprend forme, dans la dernière séquence, sur la scène du bien nommé Théâtre de la Renaissance.

Cet hypotexte littéraire du conte n’est pas introduit que dans les séquences liminaires, mais colore l’ensemble du film. Les répliques des personnages sont truffées de références à cet univers : avant sa première intervention sur le plateau télévisé, Charles vante ainsi la délicatesse de la maquilleuse Sandrine aux « doigts de fée » qui le « traite comme un roi ». Dans le bar Pince-fesses, la femme de Charles prend congé en lançant : « Pour mieux te retrouver mon enfant », comme le loup dans le conte du Chaperon rouge. Dans le bar d’échangistes, c’est cette fois Charles qui est désigné comme un « loup » dont on voit la « queue ». Paul, quant à lui, est comparé par la mère de Gabrielle, au Prince charmant de La Belle au bois dormant et se comporte comme tel au point que Gabrielle s’en amuse en refusant qu’il la raccompagne, car, enfourchant son scooter, elle a, dit-elle, « son propre cheval ».

Toutes ces références véhiculent avec elles toutes leurs connotations et allusions sexuelles qui sont celles des contes populaires. Mais la gageure de la mise en scène de Chabrol est d’à la fois multiplier dans le langage ces allusions avec les plus grandes crudité et perversité, à l’instar de Capucine qui dit connaître l’avocat « par tous les bouts », et prendre, le parti d’une image extrêmement chaste, car aucune scène sexuelle n’est montrée. Chacune d’elles se déroule hors-champ au profit du monde de l’écrit qui seul reste à l’écran, associant pleinement le monde de l’écrit et du sexe et rendant plus floue la frontière entre morale et esthétique.

L’ambiguïté règne ainsi à tous les niveaux. À l’instar de la femme de Charles, qui se comporte comme le loup, les héros sont dans ce conte de Chabrol ambigus : l’aède Charles, auteur de L’Absence de Pénélope est un Ulysse sans femme qui évacue toute finalité morale de son voyage, ce qu’il confirme, lorsque quittant son épouse réelle pour fuir Gabrielle et s’isoler à Londres, il cite Les Essais de Montaigne en répondant « à ceux qui [lui] demandent raison de [ses] voyages que [il] sait bien ce que [il] fuit et non pas ce que [il] cherche ». La question des valeurs et de la morale est centrale dans l’univers chabrolien, mais cette morale n’est pas fixe. Pour Chabrol qui s’exprime à ce sujet dans le making of du film[1616][1616] Voir le making of La Fille coupée en quatre réalisé par Pierre-Henri Gibert disponible dans le bonus du DVD édité par TF1 Vidéo en 2008., les prétendues valeurs ne valent rien, puisqu’elles sont variables d’une société à l’autre. Il est donc plus intéressant, plutôt que de les figer, je le cite, « d’élargir le champ de la non connaissance ». Ce mélange entre la réalité, la littérature et l’univers du conte brouillent les frontières du bien et du mal, de l’animalité et de la civilité.

Une sacralité religieuse mise à mal : la dérive des valeurs

Cette ambiguïté affecte ainsi les valeurs que chaque héros masculin prétend défendre. Le conflit entre Charles et Paul autour de Gabrielle illustre en effet le combat entre deux ordres, l’ancien et le nouveau monde, deux mondes qui eux-mêmes ne sont ni lisses ni exempts de nombreux paradoxes.

Charles incarne le nouveau monde par son succès littéraire au présent qui lui assure une forte notoriété dans la ville de Lyon et lui permet d’obtenir la plus belle table au restaurant pour lui et ses proches, place qu’occupait auparavant la famille Gaudens, mais Charles se caractérise en même temps par sa vieillesse et son rapport ambivalent à la sexualité et au plaisir. Ainsi que Capucine le souligne dans la librairie, on sort pour lui de bonnes bouteilles parce qu’on le pense fin gastronome, mais il ne sait même pas cuisiner. Sur le plateau télévisé de même, il se demande « si la société française se dirige vers le puritanisme ou la décadence » et aime à se décrire comme un écrivain solitaire à la vie aussi réglée que celle d’une nonne, loin des turpitudes de la ville. Si sa vie près de sa femme qu’il compare à une sainte s’accorde bien à ce mode de vie, ses activités en ville dans le bar Pince-fesses comme dans son club échangiste sont bien loin des idéaux qu’il affiche.

Paul, quant à lui, représente l’ancien monde de la bourgeoisie, celui, industriel, des laboratoires Gaudens, générateurs d’emplois dans tout le bassin lyonnais. Mais à l’image, c’est plutôt la jeunesse pour ne pas dire la puérilité qui le caractérise. Paul, sans cesse chaperonné par Frank qui le suit partout et rattrape ses bévues, se comporte comme un « enfant gâté » par ses mimiques comme la mauvaise habitude qu’il a de se ronger les ongles, par son absence de retenue, par sa volonté de jouir de tout immédiatement et de ne pas supporter qu’on lui résiste et, enfin, par son absence de sexualité : son premier réflexe est d’appeler sa mère quand Gabrielle, allongée sur le lit, accepte enfin de l’épouser.

Chacun d’eux blâme la morale déliquescente de l’autre : alors que Paul au sortir de la librairie critiquait la supercherie de Charles qui n’est pas ce qu’il montre de lui, Charles au restaurant ne juge pas « très moral » le comportement du père de Charles accusé d’avoir abusé avant sa mort de très jeunes filles. Seules les mères, au nom symbolique, s’abstiennent de tout jugement et font figure de saintes, même si elles ne sont pas exemptes elles non plus d’ambiguïté : Marie, la mère de Gabrielle, en d’autres occasions « madone assassine », et Dona, la femme de Charles, qui se transforme en loup dans le bar Pince-fesses. Les hommes sont du côté de la parole et du jugement, ils fixent la morale ; les femmes sont du côté de l’éthique, elles agissent. Quand Gabrielle est sur le point de se marier tout en avouant qu’elle aime toujours Charles, elle lui laisse la possibilité de s’amender s’il quitte sa femme. Mais Charles refuse sur ce principe même de la morale et du jugement : il n’a, dit-il, rien à reprocher à sa femme.

Cette ambiguïté a pour finalité de relativiser le bien-fondé des normes sociales et des valeurs qui « souvent varient ; et bien fol est qui s’y fie[1717][1717] Expression de François 1er inscrite sur les vitraux du château de Chambord. ». Ces valeurs bourgeoises se fondent sur celles de la chrétienté, elles aussi perverties.

Paul et Charles ont ainsi pour points communs des abus sexuels commis dans un cadre religieux, ceux du père Grégoriot qui lui mettait la main dans le slip pour Charles, et ceux du précepteur Philippot pour Paul. Le sexe colore et pervertit ainsi la morale comme la religion. Les coucheries coquines entre Gabrielle et Charles, « Marquis de Sade », qui la surnomme « mon ange » tout en la soumettant à ses jeux pervers, se déroulent dans un appartement au dernier étage sur la sonnette duquel est inscrit le nom « Paradis ».

Le catholicisme côtoie comme l’écrit le monde du sexe. Quand ce n’est pas l’écrit qui remplace à l’écran la scène de sexe restée hors-champ, c’est le motif religieux qui joue ce rôle, à l’instar de la deuxième nuit que Charles et Gabrielle passent ensemble, suggérée par un fondu enchaîné sur le clocher d’une église.

Les pères de l’église comme les pères de famille font dans le film défaut. En mettant en scène une jeune fille qui s’amourache d’une figure paternelle pervertie, Chabrol égratigne la figure du père et les valeurs transmises par la filiation. Cette mise en crise généralisée de la filiation bat son plein dans la librairie, lorsque Gabrielle imagine que Charles « pourrait tuer sa mère pour un bon mot ». A cet instant précis, la main de Capucine se pose lascivement sur son épaule, alors que Charles avoue en chuchotant à Gabrielle : « J’ai tué ma mère ». Outre la lecture morale que l’on peut faire de cette scène en considérant le matricide comme la perversion ultime de Charles qui ne respecte aucune femme, pas même sa mère, on peut aussi considérer dans cette métaphore scripturale que tuer la mère c’est aussi tuer toute possibilité de création. Ainsi que l’écrit Steven Bernas dans L’Écrivain au cinéma, « l’écriture est une structure d’investissement qui fait face au manque et donc au désir de l’Autre », ce dont témoigne le geste lascif de Capucine. Mais « au cinéma, l’écrivain est une figure du passé-simple, du déjà mort. Le livre est alors le fétiche d’un désir non castré de vivre éros encore et toujours, à travers la lecture d’un livre »[1818][1818] Steven Bernas, L’Écrivain au cinéma, Paris, L’Harmattan, « Champs visuels, 2005, p. 149.. Or, dans le film, Charles n’écrit pas, si ce n’est des messages lacunaires qui rendent compte de son désir du corps de l’autre.

Face à Charles, vieil homme au désir insatiable, dont l’autorité au même titre que les figures paternelles est mise à mal, lecteur des livres des autres qu’il cite, capable ni de créer de bons mots ni de forger des idées neuves, Gabrielle, au prénom angélique, figure l’écriture cinématographique joyeuse, la parole vivante, celle qui s’incarne dans la chair, celle que l’on coupe en deux, mais qui ressuscite suivant le principe nietzschéen que « tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort ». Ce récit évangélique des formes nous enjoint de passer d’une morale de l’écrit à une éthique des lettres.

III – Un récit des formes : vers une éthique des lettres

Si la morale détermine un ensemble de règles figées, l’éthique, qui en est le principe régulateur, se place du côté de l’action. C’est aussi la dimension esthétique de l’éthique que je voudrais solliciter et les valeurs normatives qu’elle tire de la réalité[1919][1919] Voir Henri Maldiney, Regard, parole, espace, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1973, p. 147-148 : « Ethos en grec ne veut pas dire seulement manière d’être mais séjour. L’art ménage à l’homme un séjour, c’est-à-dire un espace où nous avons un lieu, un temps où nous sommes présents et à partir desquels, effectuant notre présence à tout, nous communiquons avec les choses, les êtres et nous-mêmes dans un monde, ce qui s’appelle habiter ».. À travers le récit en images de ce fait divers, Chabrol critique l’ordre du discours qui enferme le personnage de Gabrielle, Miss Météo, dans un cliché, au profit d’un univers de mots qui seraient autant de signes constituant pour tout un chacun une « forêt de symboles » à habiter à hauteur de son imagination. C’est le rôle que les ambiguïtés dans le film jouent et le chemin que le personnage de Gabrielle suit au fil de ses expériences amoureuses et dans la manière dont elle est représentée à l’image.

L’assomption de l’image : Le mystère de l’incarnation

La manière dont est représenté ce personnage féminin, victime de forces antagonistes qui tentent soit de soumettre son corps pour l’écrivain Charles, soit de soumettre son apparence et son être social pour le notable Paul, rejoue le mystère évangélique de l’incarnation, mais sécularisé par le cinéma qui, commente Luc Vancheri analysant ce mystère chez Godard, annule « toute idée de transcendance qui coordonne le sens au profit de l’immanence de l’événement, irréductible et cependant pleinement renouvelable[2020][2020] Luc Vancheri, « Réalités des mystères (Je vous salue Marie, Jean-Luc Godard, 1985) » in Tout contre le réel. Miroirs du fait divers, Emmanuelle André, Martine Boyer-Weinmann et Hélène Kuntz (dir.), Paris, éd. le Manuscrit, coll. « L’Esprit des lettres », 2008, p. 386. Sur cette migration symbolique du motif de la peinture au cinéma, voir aussi Jacques Aumont, « Annonciations (Migrations, 3) » in Cinémas, 12, (3), 2002, p. 53-71. ».

Cette lecture est permise par l’hypotexte religieux, par la dénomination des personnages telles Gabrielle, nom féminisé de l’ange de l’Annonciation, et sa mère Marie, et par la récurrence du motif de l’ange, surnom donné par Charles à Gabrielle mais aussi cadeau de Gabrielle à Paul pour le remercier de sa protection. Mais au lieu d’une parole qui s’incarne dans le corps christique du récit biblique, Chabrol, dans un syncrétisme religieux, culturel et temporel, lui préfère la figure de l’ange sans sexe. Dans la lignée de sa critique du logocentrisme, Chabrol évacue toute idée de transcendance au profit de l’immanence, qui régit aussi, nous l’avons vu, la logique du fait divers.

Dans ce mystère laïc, Gabrielle est ainsi à la fois : l’ange qui annonce, celle qui fait la pluie et le beau temps à la télévision ; celle qui, comme la vierge Marie dont la virginité est paradoxalement la cause d’une maternité exceptionnelle, est le lieu de l’alliance des contraires à travers sa relation antinomique avec un vieil homme de l’univers des lettres et de l’écrit, puis un jeune homme de l’image et de l’oralité ; enfin, le corps supplicié du Christ. Gabrielle est crucifié, dans le sens figuré, par la cruauté de la société qui la brise en lui imposant, par ses règles morales et ses jugements, un carcan qui ne lui permet pas d’être ce qu’elle est, d’exprimer sa propre signification, et au sens propre par la découpe magique de son corps dans la dernière séquence, qui en même temps énonce l’idéologie de l’ensemble du film.

Ce mystère trouve un équivalent sur le plan plastique.

L’univers de Charles se caractérise par la couleur rouge qui est celle du générique et des bars libertins, symbole du désir sensuel, ainsi que par le mouvement en spirale : celui de l’escalier qui mène à son appartement ou au second étage du bar échangiste, mais aussi celui, langoureux et enveloppant, du personnage et de la caméra autour de Gabrielle, toujours plus sinueux, pour ponctuer chacune de ses avancées amoureuses.

L’univers de Paul quant à lui est celui de l’absence de couleur : le noir de la nuit dans la première séquence où il apparaît et le blanc des intérieurs à fleurs dans lesquels il vit, comme celui du mariage qu’il lui propose ; Paul se caractérise par des mouvements brusques en zigzag qui sont ceux de sa voiture ou de son avancée dans la salle où le crime a lieu.

Au centre, le corps de Gabrielle Deneige, dont le patronyme évoque le conte mais aussi la blancheur de la neige, est fétichisé par le surcadrage de divers écrans en plan fixe. À l’instar de sa première apparition devant un fond vert devant lequel elle officie en Miss Météo, qui permet de faire en temps réel ou a posteriori toutes les incrustations, elle est au début du film un corps vierge sur lequel l’action de chaque protagoniste va s’imprimer.

La progression plastique de ce récit des formes, dans lequel chaque protagoniste va marquer la jeune femme de ses codes visuels, est scandée par des fondus au noir.

Dans le premier mouvement, la rencontre dans la librairie entre Charles et Gabrielle où elle est cadrée naturellement par le cadre de la fenêtre derrière elle et où les deux personnages adoptent des mouvements enveloppants, est suivie d’un échange plastique et sémantique entre leurs deux mondes : Gabrielle dans le bureau de son patron vole un livre pendant qu’il est au téléphone, puis met fin à la discussion. Un fondu enchaîné associe les deux univers, renforcé par le raccord iconique de la lampe en amorce qui barre le cadre. À son bureau, Charles met à son tour fin à une discussion au téléphone pour chercher la télécommande et regarder Gabrielle à la météo.

Lors de leur deuxième rencontre dans la maison aux enchères de La presqu’île de Lyon, Charles achète un exemplaire de La Femme et le pantin de Pierre Louÿs[2121][2121] Roman de 1898 adapté au cinéma par Duvivier et Buñuel sous le titre de Cet obscur objet du désir en 1977. avec « des illustrations aussi équivoques qu’alléchantes » aux éditions de la Bonne compagnie. Le livre concentre les deux mondes, celui de l’écrit pour Charles, « érotomane » comme son auteur, et celui de l’image pour Gabrielle qui peut, à défaut d’accepter de le lire, voir la nature du désir que Charles lui porte en regardant les images. Après leur première nuit d’amour à la suite de laquelle Charles lui promet de l’initier, quand elle s’excuse de sa maladresse de débutante, Gabrielle est sur le plateau télévisé devant un fond vert, mais dans un plan plus large qui laisse percevoir des motifs floraux sur son chemisier, motif qui annonce l’emprise croissante de Paul. La météo fonctionne comme une projection mentale du bien-être de la jeune fille et sa robe prend les rayures du motif des draps où elle vient de dormir avec Charles. Après leur première réconciliation, les mouvements en spirale s’accentuent suivant le rythme du vertige amoureux dans lequel les deux personnages s’engagent corporellement. Dans le même temps, la mère de Gabrielle conseille à une cliente la lecture de La Madone assassine dont l’écriture, dit-elle, est joyeuse et bouge.

Dans un troisième temps, Gabrielle devient Charles ; elle se comporte définitivement comme une bête dont elle mime le comportement à l’occasion de divers jeux amoureux que Charles lui impose, en se déguisant en paon, symbole de l’écriture baroque[2222][2222] Voir Emmanuel Plassereau, Cinéma baroque, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2003. et en marchant à quatre pattes. Dans le même temps, Charles dit s’ennuyer dans l’écriture et dit prendre les mots des autres. Gabrielle lui conseille de changer de femmes. Charles l’amène dans son bar d’échangistes et c’est cette fois la tenancière[2323][2323] « Une femme ne vaut que par le désir qu’elle suscite » rétorque-t-elle à l’homme qui tente de la séduire en lui disant qu’elle est mystérieuse. qui est habillée avec la robe rayée. Ils empruntent tous deux l’escalier en spirale montant.

Le quatrième mouvement est celui de la rupture et de la dépression. Le décor du plateau télévisé est envahi de la couleur rouge de Charles pour l’émission de cinéma « La Cerise sur le gâteau », comme pour souligner la soumission totale du corps de Gabrielle au désir des hommes. La porte du « paradis » dont la clé ne fonctionne plus est désormais filmée en plongée qui annonce le changement de perspective. Les rayures vives des tissus perdent leurs couleurs au profit du beige qui annonce l’avènement de Paul. Le graphisme peu à peu cède le pas au motif floral sur les murs. En voyage avec Paul, Gabrielle est passée de l’autre côté du miroir et se retrouve dans l’image qui ornait initialement le mur de l’appartement de Charles : le tramway descendant les rues de Lisbonne.

Dans le cinquième mouvement, après l’annonce par Paul à sa mère de son mariage, c’est désormais la voiture décapotable offerte par Paul qui est rouge, pendant que Charles fait irruption dans le monde blanc de Paul en surprenant Gabrielle essayant sa robe de mariage. Les rôles sont inversés par rapport à leur première rencontre dans les loges du plateau télévisé : c’est désormais elle qui est devant le miroir et Charles qui est au seuil de la porte.

Le sixième mouvement marque une avancée dans la profondeur de l’image que le couple Gabrielle/Paul peuple de leur oralité, alors que l’image illustrait le monde de l’écrit dans l’appartement de Charles. Paul et Gabrielle sont désormais à l’intérieur du tramway de Lisbonne qui les fait voyager. Le motif floral passe du mur à sa veste et la couleur rouge est celle du lit où la liaison est consommée. Mais le fantôme de Charles sous les draps rouges hante Paul, de même que lui habite son image. Gabrielle lui raconte tout ce qu’il veut savoir sur sa relation passée, mais cela nourrit sa haine et son dégoût pour elle. Paul se met à son tour à la juger, alors que Saint-Denis est dans toutes les bouches : lors d’un après-midi mondain au château, il est question de son dernier livre L’Absence de Pénélope et de son intervention lors du prochain gala. Paul veut que Gabrielle porte la robe rouge qu’il lui a offerte. En tuant Charles, il tue aussi symboliquement Gabrielle qui porte sa couleur. Il le tue au moment même où il est question de l’humanité de Charles, lui la « bête », alors que Paul joue le rôle du lion prédateur dans cette scène, suggéré par le motif architectural à l’arrière-plan[2424][2424] « Dans la perspective surréaliste, le fait divers est la condition de qui n’a pas accès au symbolique ; la violence du « passage à l’acte » est le triste privilège de qui n’a pas accès au langage », Dominique Perrin, « L’éthique surréaliste à l’épreuve du fait divers » in Tout contre le réel. Miroirs du fait divers, dirigé par Emmanuelle André, Paris, éd. le Manuscrit, 2008, p. 137..

Dans les derniers mouvements, de plus en plus courts, la froideur gagne tous les personnages féminins, tellement froids que l’avocat en frissonne. Dans le making of, Chabrol explique que cette froideur des personnages féminins dans ses films vient de ce qu’elles contiennent en elle cette animalité qui est mal vue dans la société, parce que c’est ce dont il a été lui-même témoin dans la société bourgeoise dont il est issu et qu’il connaît le mieux. Cette froideur est aussi celle de Gabrielle, habillée désormais d’un noir qu’elle quittera dans la dernière séquence, pour exhiber cette animalité sur scène. Son amour doit désormais s’ériger en accusation contre la passion de Charles pour sauver les apparences de Paul. L’univers des lettres, à travers celle envoyée par l’oncle Denis, surnommé Merlin, change de main. Gabrielle décide de dire la vérité, même si elle ne sera jamais que la sienne et même si elle provoque les jugements de la place publique. Le journal télévisé se fait le relais audiovisuel de cette morale publique et du fait divers qui place visuellement à l’écran, par un split-screen, le corps de Gabrielle entre ses deux prédateurs. Le journaliste Benoît Charpentier qualifie les révélations de Gabrielle de « nauséeuses » et continue de filer la métaphore du conte en concluant sur ce mauvais jeu de mots : « Consœur que l’on croyait blanche comme de neige ».

Gabrielle, au volant, est désormais la seule conductrice du rouge, couleur du désir de Charles et d’une voiture, attribut de Paul, qui se met quant à lui à écrire des lettres pour demander notamment le divorce. La fin du film libère l’univers féminin : la mère de Paul coupe de véritables fleurs qui n’étaient dans son univers que des motifs, et Capucine vient parler pour la première fois à Gabrielle sans Charles dont elle reprend le geste protecteur qu’il esquissait sur sa joue.

Au gré de ce récit des formes, le film a donné chair au squelette du fait divers, de la même façon que le personnage de Gabrielle a pris peu à peu possession de cet écrit, ou plutôt s’en détache pour qu’il ne l’enferme plus dans un cliché. D’objet du désir, elle en est devenue le sujet. En conduisant la voiture rouge, c’est aussi la conduite de son récit qu’elle reprend. Les deux dernières séquences racontent cette renaissance et fonctionnent comme un épilogue qui donne tout son sens à ce récit des formes. Mais dans le domaine laïc, ce mythe de l’incarnation emprunte son vocabulaire au monde de l’alchimie qui transmute les valeurs.

Le cinéaste alchimiste

Dans le making of du film, Chabrol explique avoir d’abord pensé au sujet, puis au titre et enfin à cette dernière scène qui structure véritablement l’ensemble du film et révèle son idéologie. Elle donne une indication métapoétique sur le travail plastique du cinéaste sur le corps de Gabrielle qui finit coupée en deux, comme elle l’a été par la société, mais qui ne déchoit pour autant pas. Le signe de cette renaissance dans le Théâtre du même nom est cette larme exprimée pour la première fois par Gabrielle qui assume pleinement son être, corporellement mais aussi intérieurement.

Au terme de ce film, le corps de Gabrielle s’est en effet enrichi de toutes ces expériences. À elle seule, elle fédère toutes les trames et forces narratives et devient une véritable figure poétique que Chabrol à travers son alter ego, l’Oncle Merlin, nous livre, riche de ses ambiguïtés et de ses contrastes.

Les deux dernières séquences reprennent ainsi tous les motifs de l’ensemble du film. Les coulisses du spectacle final nous sont d’abord montrées en reprenant dans un ordre confus les principaux motifs : l’oncle est une figure paternelle comme Charles ; il se prénomme d’ailleurs « Denis » dont il abandonne la fausse particule « Saint ». Il est comme lui un artiste mais officie dans l’univers de l’image et du spectacle, dans celui surtout de la « magie », du pharmakon, substrat culturel dont il s’inspire pour son pseudonyme Merlin, qui fait ainsi allusion aussi au domaine de compétence de Paul, issu de l’industrie pharmaceutique. Merlin amène comme Charles Gabrielle dans un hôtel tapissé de rouge, mais un rouge plus cramoisi, et lève aussitôt auprès de la réceptionniste toute équivoque concernant ses intentions qui ne sont pas cette fois de nature sexuelle. Cet hôtel où a lieu le spectacle se prénomme « Le théâtre de la Renaissance » et c’est en effet à une Renaissance que nous assistons sur scène par la prestidigitation de l’oncle Merlin qui avait envoyé une lettre à Gabrielle, comme Paul le fit ensuite. Gabrielle souhaita à ce moment qu’il puisse faire tout disparaître. Mais Merlin ne fait pas tout disparaître, il transforme, et ses lettres ne sont pas figées. Gabrielle dit ainsi avoir eu du mal à retrouver sa trace parce qu’il bouge beaucoup. Son écriture est donc elle aussi joyeuse comme le roman La Madone assassine. Elle n’est cependant pas littéraire, mais cinématographique et passe par la prestidigitation des corps[2525][2525] Chez Baudelaire, la métaphore de l’alchimie prend la même dimension magique et éthique, en transmuant la douleur et plus généralement tout sentiment vécu avec intensité en œuvre d’art, en extrayant autrement la Beauté du Mal..

Le spectacle de magie requiert tout le décorum d’une transformation alchimique de la matière et nécessite un « silence total », condition des rêveries poétiques. Il fonctionne comme une métaphore de l’ensemble du film : le corps de Gabrielle est comme son être tout au long du film « coupé en deux ». Mais la magie opère, et à la froideur féminine succède l’expression vraie du sentiment et de la part animale de la femme qui s’expose sur la scène publique. Gabrielle verse pour la première fois une larme. À l’image, tous les motifs sont convoqués et projetés de manière chatoyantes et mouvantes, en surimpression non plus sur son corps, mais derrière Gabrielle qui se relève. Le rouge et le beige œuvrent désormais en harmonie et aucun cadre ne vient enserrer son corps désormais libre au devant de la scène qui côtoie l’écrit du générique déroulant, qui glisse sur elle, quand, dans le générique de début, les cartons martelaient sur un fond rouge le nom des acteurs, êtres de papier dans un décor sans corps.

Ce spectacle de magie fédère, autour de l’imagination matérielle que le corps de Gabrielle symbolise, toutes les imaginations à l’œuvre dans le film : l’imagination formelle de l’écrit et de la monstration et l’imagination dynamique du pharmakon. Pour qu’elles officient ensemble il faut à la fois la violence de la scission et l’amour qui rassemble[2626][2626] Voir Vancheri, « art. cit. », p. 395, analysant la sécularisation du mystère de l’incarnation dans Je vous salue Marie de Jean-Luc Godard qui n’est pas une question d’interprétation ou de jugement, mais d’acceptation et d’accueil. « Le fait divers n’a d’autre mesure que celle d’un accomplissement et d’une capitulation ». Le dilemme psychologique de Joseph dans le film de Godard est le même que celui de Gabrielle dont la « violence est nécessaire. Nécessaire pour [qu’il] puisse être dépassé […], nécessaire pour aller au plus près de la tension qui rapproche le sexe de l’amour, la pulsion de l’affect, nécessaire pour mériter le sexe et désirer l’amour ». Selon Rancière cité par Vancheri, le cinéma a comme Pierre renié le Verbe incarné, ici au profit de la croyance ou de la confiance en l’amour et en la puissance de la parole qui doit être vraie. les tensions antinomiques.

En inscrivant dans son film le « fait divers dans un univers du sens qui, au régime fini de la signification, oppose très nettement le régime infini de la signifiance[2727][2727] Dominique Perrin, « L’éthique surréaliste à l’épreuve du fait divers » in Tout contre le réel., op. cit., p. 137. », Chabrol œuvre ainsi en alchimiste comme les surréalistes en leur temps qui ouvrirent au fait divers « l’espace autonome du langage[2828][2828] Ibid., p. 141, au sujet du « Discours de l’Imagination » dans Le Paysan de Paris [1926], Paris, Gallimard, 1953, p. 81. ».

Dans La Fille coupée en deux, la modernité de Chabrol consiste ainsi, comme pour les surréalistes face au logocentrisme, à décloisonner le moral, l’intellectuel, l’artistique et le politique. Telle est l’éthique des lettres qu’il prône et qui consiste à ouvrir le discours au monde infini de la signifiance, à l’image de son syncrétisme culturel, et ce pour partager le geste poétique à l’ensemble des spectateurs que nous devenons tous au seuil du générique, recevant le corps à la fois angélique et animal de Gabrielle, véritable figure poétique, valorisée et enrichie par les multiples expériences du film qui constituent autant de strates sémantiques, troublées par le jeu des forces contraires.

Ce que cette parabole filmique nous apprend, ce n’est au final pas que les lettres sont une valeur absolue qui supplanterait les images, mais que les lettres doivent se nourrir des images pour se troubler, autant que les images doivent se nourrir des lettres, afin de susciter l’imagination poétique. Tel est le sens de cette éthique des lettres qui repose sur une libre circulation du sens et un « partage du sensible », qui selon Jacques Rancière fait « [devenir beau, l’ordinaire] comme trace du vrai[2929][2929] Jacques Rancière, Le Partage du sensible : esthétique et politique, Paris, La Fabrique, 2000, p. 52. ».