Redécouvrons Raymond Bernard (1)

Cinq notes sur Les Misérables

1. Avant Raymond Bernard en 1934, deux cinéastes français avaient déjà tenté l’aventure de porter au cinéma le roman de Victor Hugo. Albert Capellani fut le premier en 1912. Henri Frescourt fut le second en 1925. Maints autres, français mais pas seulement, la retenteraient ensuite. Il se dénombre à ce jour une cinquantaine d’adaptations des Misérables pour le grand ou pour le petit écran, sans compter celles destinées à la scène. La liste des cinéastes est donc longue. Elle l’est même trop, si l’on en juge par ces noms : Riccardo Freda, Lewis Milestone, Henri Verneuil, Jean-Paul Le Chanois, Robert Hossein, Claude Lelouch, Bille August, Tom Hooper… Hormis les deux premiers, aucun n’a en effet glorieusement marqué les mémoires.

Il n’en va pas de même avec les acteurs. Le palmarès de ceux qui ont eu l’insigne honneur d’incarner Jean Valjean est autrement impressionnant. De décennie en décennie, l’ex-forçat condamné à cinq années de bagne pour avoir volé un pain, puis à dix-neuf pour avoir de tenté de s’évader, a successivement pris les traits de Gino Cervi, Jean Gabin, Lino Ventura, Gérard Depardieu, Liam Neeson, Jean-Paul Belmondo, Hugh Jackman il y a peu encore… La plupart de ces interprètes ont travaillé dans le même sens. Ils ont fabriqué un Valjean furieux, formidable. Ils en ont fait une force de la nature sans cesse habitée par la colère et convaincue de son bon droit, comme si le personnage avait trop fort à faire pour s’accorder le loisir de se poser des questions.

Harry Baur procède à l’inverse, on va le voir. En février 1934, au moment de la sortie en salle des Misérables de Raymond Bernard, Baur est depuis des années la vedette numéro un du cinéma français. En 1932, dans La Tête d’un homme de Julien Duvivier, il a été l’une des premières incarnations d’une autre figure populaire, le Maigret de Simenon, juste après Pierre Renoir pour son frère Jean dans La Nuit du carrefour. Plusieurs fois acteur pour Duvivier, il l’a été également pour Maurice Tourneur et pour Abel Gance. Et bientôt il sera Porphyre dans l’adaptation de Crime et châtiment par Pierre Chenal. L’homme évoque une sorte de Raimu sans l’accent du midi, aussi massif que lui mais plus maigre, au fond. Et non moins génial. Sauf que Raimu reste un acteur que tout le monde connaît, alors que le nom de Baur ne dit plus rien aujourd’hui, en général.

Serge Daney parle de cela dans son livre posthume, Persévérance. Effectuant un retour sur les fascinations de son enfance, il évoque les acteurs américains et les acteurs français, les premiers à qui il était facile de s’identifier, les seconds avec qui cela semblait inconcevable. Le grand critique se souvient pourtant de l’intérêt de sa grand-mère pour les « hommes laids », pour « ces gros acteurs un peu monstrueux » qu’étaient Michel Simon et, justement, Harry Baur. Il avoue alors ne s’être rappelé que très tard que ce dernier avait été l’« aribor » de sa jeunesse : figure trop familière, sans doute, pour qu’il en ait gardé un souvenir précis… Ailleurs, dans ses entretiens avec Régis Debray, Itinéraire d’un ciné-fils, Daney évoque également la figure de l’acteur, sa mort dans un camp — en avril 1943 — et combien on l’oublia vite, après-guerre, alors même qu’il fut à la fois, précise-t-il, un très grand et un très populaire acteur.

Il n’y a pas de hasard : cet effacement de Baur par le temps, cet oubli même sont déjà présents dans son Valjean. Il est tentant pour un acteur de voir dans ce rôle le moyen d’asseoir son statut en jouant des poings et en poussant des cris. Harry Baur ne songe pas à cela. Son Valjean n’éructe pas. C’est un Valjean qui doute, un Valjean qui ne sait pas, ne sait pas où va le monde ni d’où lui vient sa chance, cette chance qu’au sortir du bagne il n’attendait plus. Invincible mais ahuri, aussi, et même quelque peu hagard. Souvent comme absent, comme embêté. Hébétude face à l’évêque de Digne, Monseigneur Myriel, qui au lieu de le laisser entre les mains de la police lui remet une paire de chandeliers et affirme voir en lui une lumière que lui-même est bien incapable de distinguer. Passage à vide de l’épisode du Petit Gervais, à qui, écrasant la pièce sous son grand pied, il vole quarante sous sans s’en rendre compte, ne se réveillant que trop tard, quand l’enfant est déjà loin. Difficulté à chasser comme un mauvais rêve cette identité de forçat qui continue de lui coller à la peau, même une fois qu’il est devenu le respectable M. Madeleine…

Le Valjean de Baur garde ainsi un bon sens un peu simple, tout au long de son parcours. Avec dans la mine un accablement ou un abandon, presque un abrutissement. De la bête qu’il était au début de l’histoire au saint des derniers chapitres, il n’y aura pas de véritable transfiguration. Juste un imperceptible changement de signe de cette « absence », plus et moins en somme qu’une métamorphose. D’un bout à l’autre, le misérable demeurera tel. Un malheureux plutôt qu’un criminel : Hugo tient à cette nuance, où loge un des sens, sinon tout le sens de son livre. Un pauvre homme, aussi, plutôt qu’un géant.

2. A la fin de l’année 2010, le cinéaste Paul Vecchiali a fait paraître aux Editions de l’Œil une monumentale Encinéclopie, de deux volumes et de plus de mille cinq cent pages, consacrée aux Cinéastes « français » des années 1930 et leur œuvre (les guillemets ont leur importance, ils indiquent que le sujet est ici tous ceux qui tournèrent en France pendant la décennie, quelle que soit leur nationalité). Qui d’autre que Vecchiali pour, d’une plume plus volontiers descriptive qu’analytique, ranimer la mémoire de vieux maîtres bien souvent oubliés ? L’ouvrage est aussi imposant que précieux, aussi personnel qu’indispensable, jugements à l’emporte-pièce et réévaluations sauvages inclus.

Raymond Bernard occupe quinze pages du premier volume et ses Misérables deux, avec une note autonome pour chacune de ses trois « époques », comme on disait alors, Tempête sous un crâne, Les Thénardier et Liberté, liberté chérie. Vecchiali qualifie l’ensemble de « chef d’œuvre », auquel il décerne le titre de meilleure adaptation du roman d’Hugo. Rares sont ceux qui lui disputeraient cette appréciation. Rares aussi sont ceux qui pourraient songer à le faire, tant est mince hélas la place qu’occupe aujourd’hui le nom de Bernard dans les histoires du cinéma.

De Harry Baur, Vecchiali écrit qu’il est « gigantesque ». Il ajoute plus loin un second adjectif : « immense ». Il a raison : la réussite de ces trois films repose en grande partie sur les épaules de l’acteur. L’expression doit s’entendre de manière à la fois métaphorique et littérale. Le parcours s’ouvre en effet par un plan mémorable où Valjean apparaît pierre parmi les pierres, soutenant de tout son corps d’immenses cariatides dans une grimace et un grognement de gargouille. Et il commencera de s’achever avec la scène où Valjean transporte Marius, blessé, à travers les égouts de Paris. Baur porte tout, et tout lui est fardeau. Il n’est rien qui, d’une manière ou d’une autre, ne lui pèse. Mais il faut aussitôt préciser, sinon corriger : aucune prétention à la grandeur dans l’interprétation de Baur, aucune volonté d’arracher au personnage des traits qui seraient reconnaissables entre tous. L’immensité de son Valjean demeure anonyme, et d’autant plus forte pour cela.

Si Bernard a choisi de faire apparaître son visage au milieu d’autres visages, de pierre et tordus de douleur, c’est donc certes pour en statufier tout de suite la figure. Mais c’est aussi pour placer Valjean sous le signe de la souffrance, la sienne et celle des autres, la sienne comme incarnation et rachat de celle des autres. Et peut-être est-ce plus encore pour commencer d’inscrire le personnage au sein d’une série de transformations dont cette « gargouille », quoique frappante, n’aura été que la première.

Baur prendra ainsi plusieurs identités. Il sera d’abord le forçat Jean Valjean en habit gris poussière. Il deviendra ensuite M. Madeleine, prospère fabricant en verroterie et maire débonnaire de Montreuil-sur-Mer. Il sera plus tard Champmathieu, médiocre voleur que la justice prend pour Valjean, et à cause de qui M. Madeleine devra accepter de se démasquer. A Paris enfin il sera l’énigmatique et philanthrope Fauchevelent, d’un patronyme repris au charretier dont il sauva la vie d’un autre mouvement d’épaules. Le personnage multipliera les costumes et les perruques, les allures et les cadences, passant sans mal aucun de l’immobilité à la mobilité, l’une impassible et l’autre insaisissable.

À l’approche des derniers instants, Valjean réclame pour toute tombe « une pierre », précisant : « pas de nom ». Aucune coquetterie ici. De la pierre, le personnage aura tôt eu l’éternité, mais aussi le mutisme et le retrait. Valjean n’est personne, c’est sans trompettes ni lyrisme indu qu’il se sera sacrifié, délivré du souci qu’on se souvienne de lui. « L’herbe cache et la pluie efface », tel est le titre que Hugo donne à l’ultime et très bref chapitre des Misérables. Sous plusieurs apparences et sous plusieurs identités, son héros n’aura fait que traverser le monde, sans jamais oublier que celui-ci ne voulait pas de lui. Et sans jamais dissiper entièrement, autour de lui et en lui, une manière de brume, un flou dont Bernard aura dès le départ installé l’idée, et parfois aussi inscrit directement la marque — l’absence de marque — dans ses images.

3. Bien que l’ensemble approche les quatre heures trente, Raymond Bernard et son scénariste André Lang ont bien sûr dû élaguer. Ils ont notamment supprimé le long et rocambolesque épisode du couvent du Petit-Picpus, ainsi que les développements historiques, polémiques ou poétiques affectionnés par Hugo. S’il est difficile, de toute façon, de ne pas sauter les cinquante pages sur la bataille de Waterloo, d’autres « digressions » portent bien la marque d’un génie : celles sur l’argot — « langue des ténébreux » — ou sur l’égout, sur la différence entre émeute et insurrection ou encore sur le « troisième dessous des sociétés humaines »…

A l’automne 2013, Pathé a inclus dans le livret de son édition DVD la retranscription d’une savoureuse causerie entre les deux hommes, Bernard et Lang. Rejouant le moment de l’écriture et des choix décisifs, le cinéaste et le scénariste reconnaissent combien ces passages qui pourraient paraître accessoires sont en vérité indispensables à l’édifice. Au point, glissent-ils dans un sourire, de peut-être en former le cœur. Non seulement cette modestie les honore, mais leur film en porte trace : pas de chef d’œuvre moins auto-proclamé que celui-là.

Reste qu’il fallait couper. Trois temps, donc. Trois films. De la sortie du bagne à la prospérité sous le nom de M. Madeleine, puis à la mort de Fantine, c’est Tempête sous un crâne. Merveilleuse entrée en matière. Aux basques de Valjean paraît Charles Vanel, que Bernard venait de filmer en caporal de la Première Guerre Mondiale dans Les Croix de bois (1931). Vanel est à la fois terrible et sobre dans le rôle de l’inspecteur Javert : favoris lourds, redingote sombre, bâton à la main, il incarne le devoir avec un air buté dans l’œil, comme un refus d’intelligence qui répond idéalement à la manière et au jeu de Harry Baur.

De la rencontre avec Cosette jusqu’au traquenard de l’infâme masure du boulevard de l’Hôpital, c’est ensuite Les Thénardier. Vecchiali voit « comme une pause » dans ce second épisode qui est par ailleurs le plus bref des trois : l’intrigue y est en effet plus resserrée, et donc la respiration moins ample. Déjà aperçus dans le premier épisode, Marguerite Moreno et Charles Dullin, autres silhouettes familières et quelque peu oubliées, y sont géniaux en gredins ravis de leur méchanceté. Remarquable est également le moment de l’assaut : résistant comme un furieux, Valjean presse un tisonnier brûlant contre son bras pour montrer qu’il est capable de s’infliger plus de souffrance que ses ennemis ne sont prêts à lui en faire subir. Puis il s’échappe d’un bond par la fenêtre à l’arrivée de la police, ne laissant à Javert que la possibilité de conclure : « Ah diable ! Ça devait être le meilleur ! ». Fameuse plasticité du personnage, une fois de plus, tantôt massif et tantôt fuyant comme une anguille.

Des émeutes de juin 1832 au mariage de Cosette et de Marius, puis à la mort de Valjean, c’est enfin Liberté, liberté chérie. Pour Vecchiali, c’est avec cette troisième époque que le chef d’œuvre de Bernard devient « indiscutable ». Il est vrai que la barricade y est bellement filmée. La compagnie des révolutionnaires bouclés emmenés par le sévère Enjorlas y doit autant au lyrisme révolutionnaire qu’à une qualité de camaraderie à la fois digne et bourrue propre au cinéma français des années 1930, que celui-ci ne retrouvera pour ainsi dire jamais : à quelle autre phase de son histoire a-t-il su en effet filmer un peuple qui, encore ou déjà, se ressemble et, même, s’appartient ? Le vétéran du vaudeville Max Dearly est délicieux dans le rôle du grand-père royaliste de Marius. Introduit par la reprise d’un mot à double entente de part et d’autre d’un raccord — « Quelle peau ! » —, l’homme est à la fois colère et câlin, alternant les injures et les minauderies avec des œillades de demoiselle et une incroyable voix de crécelle. L’apparition éclair de Pauline Carton dans le rôle de sa sœur — un seul plan, pas une réplique, tout juste le temps d’un infime mouvement de lèvres — rappelle alors que Guitry n’est pas loin.

4. Bernard ne cherche pas à égaler la sublime emphase hugolienne, hormis en de rares occasions. Il s’efforce plutôt de conjuguer humilité et formalisme. Il faut ici encore citer Vecchiali. Dans son texte sur Les Croix de bois, premier film parlant de Bernard et autre chef d’œuvre à propos duquel il conclura que « Kubrick peut se l’accrocher : il n’arrive pas à la cheville de Bernard », il écrit : « Il n’y a pas de morceaux de bravoure mais des points d’orgue où se rejoignent le dérisoire et la grandeur ». Quelques pages plus loin, à propos de nos Misérables, il réitère la formule : « Bernard n’en a pas fait des morceaux de bravoure. »

Vecchiali mentionne alors les morts de Gavroche et d’Eponine, ainsi que le suicide « ellipsé » de Javert. Sa sélection est appropriée. La première n’est que l’extinction d’une voix : touché par une balle, le chant — autre leitmotiv de la trilogie — du petit garçon de Paris diminue peu à peu jusqu’à se taire tout à fait, sous l’œil ému et même admiratif de ses aînés. La deuxième s’accompagne, toujours dans le contexte de la barricade de 1832, d’une double révélation, celle du doux visage de l’actrice Orane Demazis sous l’apparence affreuse de la fille Thénardier, et celle de l’amour que la jeune femme porte — et ose enfin déclarer — à Marius. Quant au suicide de Javert, un dos qui s’éloigne, des bras levés au ciel en signe d’impuissance, puis quelques remous dans l’eau suivis d’un nom qu’on raye dans un registre suffisent à le suggérer, et d’abord à dire le désarroi au-delà de toute phrase de celui qui, incarnation pourtant superlative de la loi, vient de relâcher Valjean de son plein gré et n’a aucune idée de pourquoi il a pu faire cela.

Vecchiali encore : « Art suprême, écrit-il, qui jamais ne se déguise en art triomphant ». Modestie de Baur. Modestie de Bernard. Elles vont ensemble. Chez l’un comme chez l’autre un retrait, un souci de neutralité retiennent de basculer entièrement dans la grandeur, ou du moins dans l’affectation de grandeur. Le cinéaste use ainsi avec parcimonie de la partition composée par Arthur Honegger et orchestrée par Maurice Jaubert. Particulièrement dans Tempête sous un crâne, des plages de silence complet alternent avec de rares envolées musicales, qui seront plus nombreuses et presque continues dans Liberté, Liberté chérie. Alternance de pauses et de pointes, à la fois musicale et narrative : trois ans après Les Croix de bois, Bernard peaufine un type de récit doucement « feuilletonnesque », fluide et découpé en épisodes, hétérogène et harmonieux, capable aussi bien de longues scènes qu’on dirait en temps réel que de franches ellipses franchissant plusieurs années en un raccord.

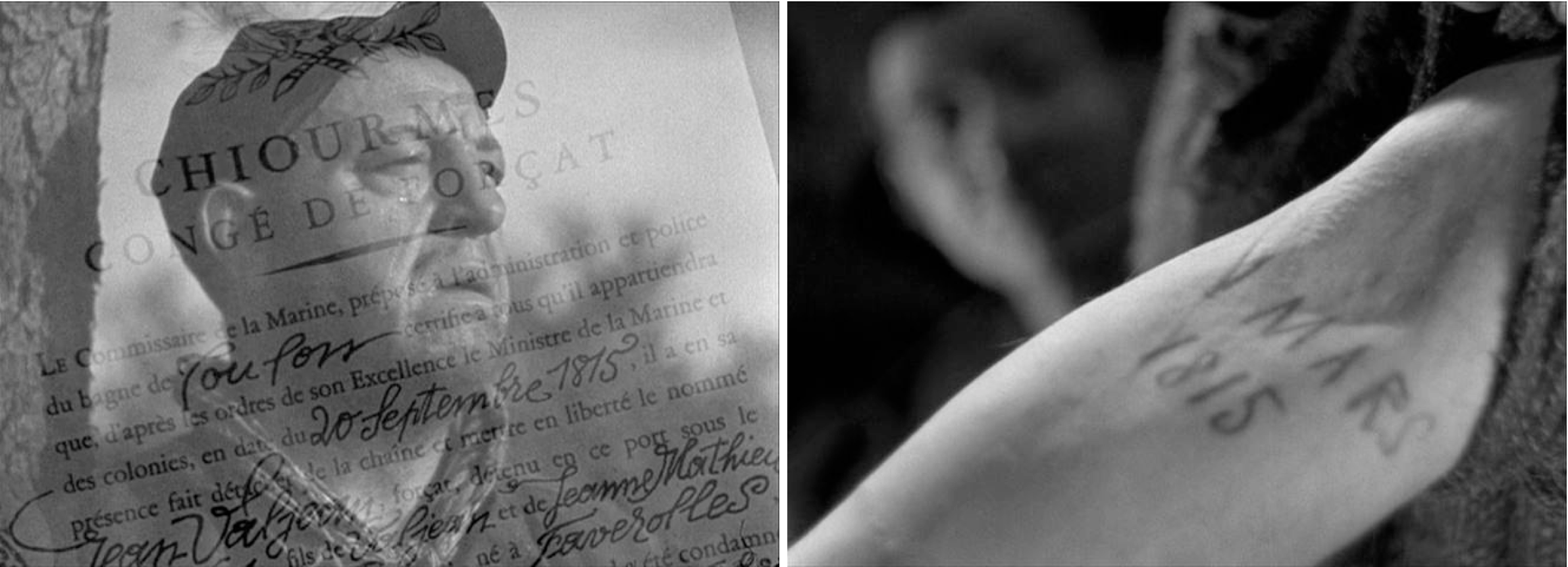

Procédant comme souvent les meilleurs adaptateurs, Raymond Bernard et André Lang refusent en outre de tricher avec l’origine littéraire de leur « matériau ». Aussi multiplient-ils à plaisir les jeux de papier et d’écriture. C’est l’exergue au livre, tracé de la main d’Hugo et reproduit, en même temps qu’une photo de lui, en tête de chaque film : « …tant qu’il y aura sur la terre ignorance et misère, des œuvres de la nature de celle-ci pourront ne pas être utiles… ». Ce sont des affiches et des billets, des ordres et des slogans placardés sur les murs de Paris. Ce sont des lettres rédigées, lues ou dictées, manuscrites ou imprimées, c’est toute une variété de graphies, de calligraphies : impérissable charme de la chose écrite au cinéma…

Le sommet est à cet égard atteint tôt, dès la première demi-heure du premier film. Au désespoir après avoir volé ses quarante sous au Petit-Gervais, Valjean déchire rageusement son passeport de forçat. Emportés par le vent, les morceaux enchaînent avec d’autres papiers volants, la pile d’invitations posées sur une table au bal Bombarda. C’est là que Fantine s’apprête à faire la connaissance de Tholomyès, à qui elle donnera Cosette avant d’être abandonné par lui. Le soldat Demachy joué par Pierre Blanchar avait déjà un geste semblable, dans Les Croix de bois, tandis qu’il se recueillait sur la tombe d’un camarade mort au champ d’honneur : il déchirait amèrement la dernière lettre écrite par celui-ci, dont les confetti allaient joncher l’herbe comme d’autres cadavres. D’un film à l’autre souffle le même vent mauvais de l’Histoire ou de la destinée, à travers le bel artifice d’un double devenir, devenir-image et devenir-nature, de l’écrit.

Cet aspect doit bien sûr être replacé dans le contexte d’un cinéma qui, n’étant parlant que depuis quelques années, s’exprime encore volontiers par d’autres moyens que la parole. Les jeux d’écriture sont des rémanences d’intertitres autant que les marques d’une fidélité à Hugo. Mais cela ne change rien à l’essentiel : une part importante de la beauté de ce triple film loge là, dans ces opérations à la fois inventives et rudimentaires. La scène assez impossible à réussir de la « tempête sous un crâne », chapitre où Hugo avouait s’essayer à un « poème de la conscience humaine », donne certes lieu à un monologue énervé de Valjean, ainsi qu’à un plan mémorable où, vu de dos devant la cheminée, c’est toute sa masse qui semble partir en fumée. Elle est surtout l’occasion de gros plans sur la carte étalée puis pliée par Valjean sur son bureau. Les noms des deux villes entre lesquelles il hésite, Arras où Champmathieu va être condamné à sa place s’il n’intervient pas, Montfermeil où la petite Cosette vit un enfer entre les griffes des Thénardier, dansent et grossissent alors devant lui, tandis qu’un réseau routier encore sommaire lui dessine un piège, sinon une toile d’araignée.

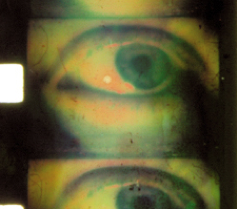

5. Dans le chapitre « Tempête sous un crâne », Hugo écrit par exemple : « Ainsi se débattait sous l’angoisse cette malheureuse âme ». « Il entrevoyait distinctement dans l’ombre un inconnu, un étranger, que la destinée prenait pour lui et poussait dans le gouffre à sa place. Il fallait que le gouffre se refermât, que quelqu’un y tombât, lui ou l’autre. » La manière qu’invente Bernard pour mettre en scène de telles phrases doit à la fois au muet en général et à l’expressionnisme allemand en particulier. Cette dernière influence n’est pas seulement sensible dans cet autre « non-morceau de bravoure », intervenant à une trentaine de minutes avant la fin du premier film. Elle se diffuse un peu partout, dans une abondance de contre-plongées audacieuses, de perspectives bousculées et de lignes obliques qui constituent sans doute, de tous les aspects formels, celui qui frappera le plus le spectateur d’aujourd’hui à la découverte de ces Misérables.

Ce chef d’œuvre penche, en effet. Des diagonales permettent d’éviter le champ contrechamp en inscrivant ensemble deux personnages que tout oppose, à commencer par Valjean et Javert. Leur affrontement semble donc avoir lieu, même quand aucun des deux ne bouge : c’est qu’entre eux le rapport de force met en jeu deux principes, sinon deux essences, avant même d’engager deux hommes et deux identités singulières. Et c’est aussi qu’en quelque manière l’un ne saurait être sans l’autre : un seul corps ne suffit pas, il faut les deux pour qu’en leur déséquilibre même, les cadres osés de Bernard tiennent.

Bien des plans de ces Misérables sont donc au bord de basculer. Plutôt dans l’abîme ou plutôt vers l’azur ? Justement, on ne sait pas. On ne peut ni ne veut savoir. Il semblerait le plus souvent qu’une force appelle le cadre dans les deux directions en même temps. Gloire et désastre, grâce et chute ne se laissent pas aisément distinguer, ici. Or le haut et le bas, le troisième dessous des sociétés humaines et ce ciel dont la rencontre avec l’évêque aura permis à Valjean d’entrevoir un premier coin, ces dimensions sont celles que Hugo, pendant plus de mille pages, d’une part oppose et d’autre part, et plus profondément, rassemble et identifie. « Secours d’en bas peut être secours d’en haut » est ainsi, par exemple, le titre du quatrième livre de la quatrième partie. Hugo ne se contente pas de faire une différence entre les misérables comme gueux ou gredins et les misérables comme malheureux : des seconds, il fait carrément des figures célestes.

C’est en somme de biais, en diagonale, que Bernard approche ce monument que sont Les Misérables. Non qu’il refuse le monumental, mais chez Hugo il prend de préférence ce qui penche, les déséquilibres et les vertiges, ce qui à chaque instant menace de déstabiliser l’édifice… La stratégie est autant morale qu’esthétique, elle est à la fois de fidélité et d’infidélité à l’écrivain. Tout comme Harry Baur ne cesse de mettre une hébétude dans son jeu, le cinéaste met un risque ou une question dans ses images. Pas toujours, mais par intermittence, et comme à la façon d’un rappel.

Ce risque et cette question lui viennent de l’intrigue qu’il adapte, cette longue méditation sur les rapports contrariés du bas et du haut, de l’infortune et de la chance… Mais l’un comme l’autre sont également, pour lui et pour le spectateur, le moyen de marquer un écart du livre au film : ce qui penche, c’est aussi le travail même de l’adaptation, l’idée forcément illusoire d’une correspondance parfaite entre Les Misérables d’Hugo et ceux de Bernard. Dans ce risque et dans cette question, dans cette inquiétude il faut donc lire pour finir comme la marque d’un relativisme. Une douce ironie est sensible tout au long de la trilogie, moquant les prétentions d’un cinéma qui se voudrait trop littéraire, ou s’amusant de celles d’un art qui serait trop épris de monumentalisation.

Toutes les images proviennent des Misérables (Raymond Bernard, 1934).