Regarder en arrière

Sur A Complete Unknown (2024) de James Mangold

Si l’on ne s’intéresse qu’à la critique française, à peu près tout et son contraire a été dit sur le film de James Mangold. Si d’aucun·e y louaient une humanisation et démystification de la figure dylanienne par un portrait de sale gosse désagréable, d’autres à l’inverse reprochaient au film son admiration un peu trop pudique du personnage qui le laissait justement dans cette aura intouchable de la figure. Nous voyons cette contradiction d’interprétation comme la clé de lecture d’un film tiraillé et hybride qui n’arrive pas à saisir ou à tirer un trait sur une figure intrinsèquement mutante. Aussi il ne s’agira pas de prendre position sur l’une ou l’autre ligne. Par ailleurs, ce texte n’est pas une analyse du personnage biographique de Dylan mais choisit plutôt de se concentrer justement sur la figure dylanienne, avant tout fictive (à la fois celle du film de Mangold et celle médiatisée par Dylan à travers sa production artistique).

« Something about that movie though

Well I just can’t get it out of my head

But I can’t remember why I was in it

Or what part I was supposed to play »

Brownsville Girl, Bob Dylan (1986)

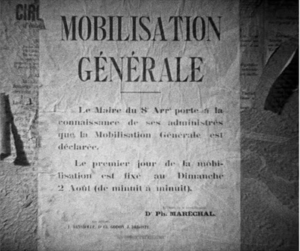

Biopicture

On reproche depuis de nombreuses années à Hollywood sa furie des biopics (France Inter, entre autres, y a consacré une pastille dans sa matinale[11][11] Avec les critiques Laurent Delmas, Charlotte Lipinska et Théo Ribeton.). L’industrie serait à la paresse, paresse imaginative qui fait reprendre une histoire déjà passée pour la réécrire, la rehausser artificiellement des logiques narratives et dramatiques des récits fictionnels (pour des questions d’efficacité, parce qu’une vie, c’est souvent long, et l’on peut fréquemment s’y ennuyer). En somme, donner à une vie déjà envisagée comme exceptionnelle l’écrin du cinéma, entériner le mythe[22][22] Le vidéaste Bolchegeek (Benjamin Patinaud) a notamment fait une vidéo-essai à ce sujet pour le journal l’Humanité qui s’attarde avant tout aux logiques commerciales et narratives qui sous-tendent cette pratique de l’industrie.. Cette mythification évidente du biopic sert en sous-texte un double projet. Il s’agit toujours de justifier, se donner une raison de raconter cette histoire et pas une autre. Et cela rentre assez bien dans l’idéologie que défend le genre c’est-à-dire celle de l’homme (ou plus rarement la femme) providentiel, singulier, extra-ordinaire pour dire. Et le saisir, le comprendre tout à fait, ce serait justement alors l’arrêter, le conscrire.

A cette aune-là, le personnage de Bob Dylan, à première vue, sied plutôt à cette forme : affabulateur génial qui depuis plus de soixante ans n’a fait que raconter sa vie, l’inventer, la dramatiser, la multiplier, l’éclater (« I contain multitudes » déclare-t-il dans son dernier album en date). Naît de cette affabulation néanmoins une obscurité quant à la vérité biographique, le point sensible pseudo-freudien tout autant recherché par les faiseurs de « biopicture ». La vie dylanienne sous cet angle-ci défie toute cohérence pour remplir l’équilibre de cette fiche évolutive et téléologique. Tout cela, Todd Haynes l’avait bien compris avec son anti-biopic I’m Not There (2007) en éclatant l’artiste en des Bob Dylan qui ne sont pas tout à fait lui, passait en revue le spectre de ses incarnations (Rimbaud, Woody Guthrie, etc… interprétés tour à tour par Heath Ledger, Christian Bale, Richard Gere ou Cate Blanchett). Si le film de James Mangold, dans sa forme et son approche de l’artiste, est de facture bien plus classique (il n’y a qu’un Dylan et qui répond à ce nom-ci, joué par un Timothée Chalamet tout habité de son illustre modèle), son titre, comme un programme, annonce d’emblée un protagoniste insaisissable.

Le film ne s’attarde ainsi que sur quelques années charnières, de 1961 à 1965, troué d’une ellipse entre 1964 et 1965. Ellipse de la mutation du Dylan folkisant au Dylan rockisant en laissant dans son trou narratif l’album transitionnel qu’était Bringing It All Back Home (1965) qui n’existe que dans l’effet qu’il a produit (la starification ébouriffante de Dylan).

Le film de Mangold approche ainsi très justement cette imprégnabilité, cette multitude de Dylan par l’angle mort de son intimité, son intériorité, et entre ainsi par l’autre porte dans ce rapport mythifié, presque divin du sujet de biopic. Ce choix narratif crée donc quelque chose de l’ordre de la surface de la dramatisation, produit un montage en butinement, passe d’une chose à l’autre, ne fait que les effleurer, attend rapidement qu’elles arrivent puis passe à autre chose : des retrouvailles à l’hôtel avec Joan Baez (laissées en ellipse) deviennent ainsi l’occasion des premiers marmonnements de l’écriture de It’s Alright Ma (I’m Only Bleeding) qui font ensuite écrin à une énième dispute entre les amants/collègues (et ainsi de suite). Tout n’est au fond que symbole, idée et prétexte à faire l’écrin du parcours dylanien, suivre son cahier des charges prédestiné (comme la rencontre à la fois hasardeuse et évidente avec Bob Neuwirth), agissant presque comme un évangile (dont Dylan deviendra très familier dans sa période chrétien « born-again », à la fin des années 70).

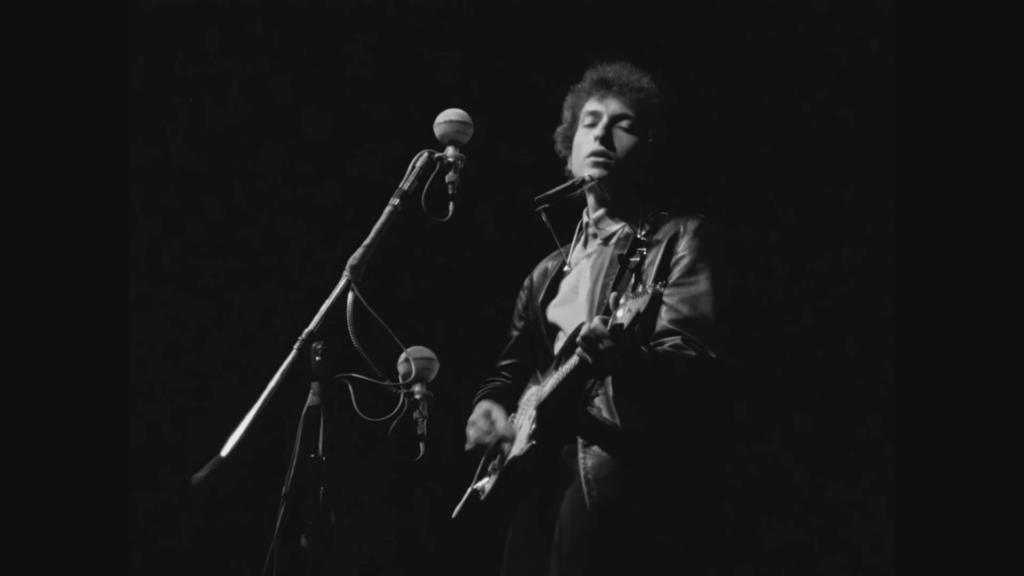

Et c’est ce démon qui rattrape parfois le film de Mangold qui souffre de sa dramatisation trop schématique et surlignée, propre au biopic qui est lui-même conscient de sa paresse, de son prétexte qui bute (toutes les vies, si on les raconte assez bien, sont « géniales »). Le film se veut alors comme le parcours tracé de Dylan qui le mènera de figure montante, prophète de la musique folk à son abandon fracassant en embrassant le rock (électrique) lors d’un fameux concert au festival de Newport en 1965, concert ouvert par le plutôt explicite Maggie’s Farm. Cet événement, qui donne son titre au livre dont le film est l’adaptation (Dylan Goes Electric[33][33] Elijah Wald, Dylan Goes Electric ! : Newport, Seeger, Dylan, and the Night that Split the Sixties, Harpers Collins, 2015.), s’affirme alors (si ce n’était pas déjà évident) comme le point d’arrivée, ce vers quoi tout le film est aspiré : l’électrification dylanienne, mythe connu et reconnu de l’histoire du rock et considéré par beaucoup comme un point de bascule déterminant. Mythe, assez bien documenté (des captations et enregistrements de ce concert existent et sont très faciles d’accès) qu’il s’agit de réinterpréter, auquel Mangold ajoute, comme il est d’usage, sa propre lecture. La séquence se veut alors tout d’abord redoublage, reconstitution d’une histoire, un geste et une mise en lumière de ceux-ci (littérale, si l’on regarde la captation du concert, on peut être surpris par son image particulièrement sombre qui permet de jolies compositions mais élude totalement l’extérieur de la scène et à part ses protagonistes et quelques détails, on ne voit presque rien alors que l’image de Mangold semble, a contrario, surexposée).

À partir de l’unique captation de sa séquence « mythique » qui doit encapsuler tout un bouleversement de la musique moderne (« la nuit qui a tout changé » nous dit le sous-titre du livre de Wald), Mangold se lance donc dans un jeu de doubles et de différences (qui est aussi recoupé par d’autres témoignages des personnes présentes mais on note de manière assez évidente que certains gestes sont repris à l’identique ; le reste des récits rempli ce qui se passe en coulisses, derrière et en parallèle de l’image connue), s’amuse à retourner la caméra, trouver le hors-champ. A la fois celui, évident de la scène dans les réactions plus ou moins enthousiastes suscitées par le concert mais aussi interne à l’image documentaire, le hors-champ dans le champ, si Dylan a été filmé de dos, on verra Chalamet de face, etc., dans une mise en profondeur de l’image, véritable jeu de miroir et de point de vue. Mangold d’une certaine manière dézoome et éclate ces images initiales pour y réinsérer une dramaturgie puisque ce jeu de miroir se redouble aussi narrativement, la séquence fonctionnant comme une mise en miroir, continuation et divergence de la précédente séquence à Newport de The Times They’re A Changin’ en reprenant les mêmes protagonistes ou presque (Johnny Cash, Pete Seeger et son épouse, Joan Baez, son équipe, les organisateurs du festival) et travaillant la portée collective du geste dylanien. Dans une alternance de regards complexes (qui se divisent entre la scène, l’arrière scène et le parterre) Dylan devient le point de focalisation entre adhésion et désadhésion, toujours au centre même lorsqu’on ne le voit pas.

Véritable moment de chaos, cette séquence se construit paradoxalement très lisiblement. La rupture violente qu’organise l’artiste, ici intégrée, soulignée dans la logique dramatique hollywoodienne devient un truisme, laisse finalement peu de place à la confusion. Si The Times They’re A Changin’ consacrait sans ambivalence, ici c’est un combat, une accumulation, une acmé qui, ultimement, cherche et trouve une raison et donc surtout, quelque chose à défendre. Le découpage acte lentement un affolement qui se transmet par différents biais émotionnels (la colère, la surprise, la fascination ou la joie) à travers les visages anonymes ou non, le conflit et les obstacles surgissent (Pete Seeger qui tente de débrancher le système son et qui est arrêté par sa compagne dont l’épiphanie rejoint cette série de visages), il doit « play-on ». Si Dylan/Chalamet, qui est découpé comme une figure balançant entre face, dos, isolement et intégration (alternativement cadré de très près, visage sous une lumière blafarde, corps franchement découpé de l’arrière plan du public dans une focale longue ou silhouette invisible mais tonitruante), reste ambivalent, la logique interne d’un récit tout tracé qui mènera à une reconnaissance nécessaire, elle, n’hésite pas. Un mouvement subtil que l’on saisit par un rapide travelling arrière partant de la scène qui embrasse tous les espaces conflictuels, valide, entérine le changement opéré par l’artiste, comme une résolution. L’imprégnabilité de Dylan aux autres, au monde et à son propre biopic éclate alors. Il est réintégré de force dans un geste collectif, geste à défendre contre des « méchants » qui ne souhaitent rien comprendre à ce qui changerait le monde. Il devient le sujet et le faiseur de regards qui convergent vers lui et l’accompagnent, un instant.

Cette communion et cet adoubement par le collectif, même si cela reste bref et aboutit (temporairement) à un échec où Dylan retourne se murer dans un silence abscons et prend littéralement la fuite, font acte d’une transformation, d’une prise de conscience (le film en est parcouru mais cela apparaît ici apparaît comme la clef de voûte de ce mouvement). Ce qui est appuyé ensuite, du regard errant cherchant de Pete Seeger dans la chambre d’hôtel bondée au bref échange final avec Joan Baez qui avaient pris en quelque sorte la forme de détracteurs[44][44] On ne peut certes pas nier que Dylan partage avec Baez et Seeger à sa manière des moments de complicité et leur regard sur lui a de quoi relever d’une ambiguïté, un désir de compréhension ou de conscription. Néanmoins, on peut regretter que le personnage de Baez notamment perde beaucoup en finesse et en indépendance (en terme d’économie narrative), reléguée à un personnage de « réaction » face à Dylan. Mais ce n’est pas un biopic sur Joan Baez.. Il y a une sorte de transfiguration, d’intensification du regard porté sur Dylan : son « génie » transformateur a été acté, il a bouleversé, les gens ont compris quelque chose, on ne fait plus que de l’observer, on est acquis « à sa cause», il n’échappe pas à l’adhésion de la foule et surtout l’adhésion que veut nous faire ressentir le cinéaste. Tombe alors le point de dissension entre ce que le film de Mangold est, pourrait être, voudrait être et devrait être.

Parce que finalement, ce que semble défendre Dylan, ce n’est pas une vision de la musique contre une autre avec une quelconque portée politique qui aurait une vocation collective. Une séquence du film le montre bien quand il arrive de manière impromptue sur un plateau TV pour un duo avec un musicien de blues (fictif), tel un gage, une condensation en une séquence de l’ouverture et la porosité musicale de l’artiste . Ce qu’il défend est ainsi surtout et avant tout, lui-même, sa liberté de créer et faire ce qu’il veut, comme un enfant qui s’amuse (le film le montre assez bien avec sa petite sirène qui fera siffler les oreilles de beaucoup). Dylan n’est le porte-parole de rien si ce n’est que de son cerveau qui souffre d’un trop plein (« I got a head full of ideas, that are drivin’ me insane »).

Deus Absconditus

Le point charnière que touche A Complete Unknown est une sorte d’affirmation absolue de l’individu égoïste (comme le montre assez crûment ses relations – catastrophiques – avec les femmes). Seul contre tous dans l’affirmation de son art qui se veut imprégnable, constamment changeant et capricieux (ce qui est le propre de l’idée qu’on se fait du génie, après tout, on peut et on a pu le croire).

Dylan est alors une sorte de fait. Le génie est là, tout de suite, sans lenteur, les idées surgissent, se succèdent sans échec ou profondeur : elles étaient là pour le trouver. Tout est « fait », et le scénario en fait bien étalage avec la piste narrative de l’enfer de sa célébrité, approchée encore une fois avec peu de subtilité : il faut des séquences témoins, des points saillants et signifiants. Celle-ci est résumée, incarnée en quelques hurlements stridents, quelques réactions excessives traumatiques mais qui est au fond une sorte de ligne de force qui travaille en creux tout le film dans la position que Dylan a à sa création (et donc ces séquences, ces gestes, sont encore une fois une incarnation du sous-texte). Le poète se veut abscons, sans touche avec le monde dans lequel il ne fait que passer. On peut penser à l’unique moment d’archive du film, sorte de pastiche forrestgumpien[55][55] Emmanuel Burdeau le commente très bien (il y parle d’adhérence) dans un propos sur le film qu’on peut trouver sur son compte Instagram., où Dylan/Chalamet semble exactement incrusté à l’image, matière rajoutée qui ne s’y accorde pas totalement, greffe pas tout à fait réussie. Cette dissociation se voit aussi dans le choix (qui va contre l’habitude presque constante de la réinsertion historique) de ne pas s’embarrasser d’images d’archives finales visant à réinsérer l’action dramatique dans une vérité concrète de l’archive, passage de la mise en scène, de l’illusion, au réel, le film se refermant sur la mention de son absence à sa consécration absolue (le Nobel).

Cette présence en dehors/en dedans se relie aussi à la propre présence artistique de Dylan, qu’elle soit musicale ou cinématographique. Image de cinéma abondante, celui-ci a habité le médium de manière paradoxale, du documentaire de Donn Alan Pennebaker, Don’t Look Back (1965) qui le suit lors de sa tournée britannique de 1965 à travers hôtels et salles de concert à sa « réponse » dylanienne, Eat the document (« sorti » en 1972, et filmé en 1966 lors d’une autre tournée) faite de chutes et de rushs d’un second film que Pennebaker ne fera pas, anti-documentaire selon la volonté de Dylan qui vise à « dévorer » le médium comme son titre l’indique. Son film suivant, Renaldo & Clara (1978), fabriqué pendant la tournée « Rolling Thunder », s’ouvre sur le chanteur dissimulé derrière un masque transparent. Dans une opacité ambivalente, une forme de défiguration, Dylan entend dissoudre sa figure dans les strates de sa transparence. Le film dans sa narration hybride (alternant les vignettes, les interviews informelles, les concerts…) est une suite de masques et de jeux, jeu de rôles (Dylan joue Renaldo et fait jouer Dylan par quelqu’un d’autre) qui empêche cette impossibilité d’approche univoque. On peut aussi penser aux velléités warholiennes de Dylan qui souhaitait un film qui capterait sa vie 24h/24h (l’ambition initiale du film avorté avec Pennebaker et qui se retrouve un peu plus dans Renaldo & Clara dont la durée de 4 heures en impose). Mais ce désir de captation absolue, d’une certaine forme d’exhaustivité se traduit paradoxalement par un certain vide, ne sert pas un projet de clarté de l’artiste vis à vis de sa personne et de son oeuvre que le biais d’un autre cinéaste aurait pû altérer (Eat the document par exemple a de quoi être décevant). Série de médiations et de reflets qui s’inter-réfléchissent, s’échangent et mutent, cette distorsion mise en miroir se manifeste aussi dans sa voix. L’objet voix dylanienne, particulièrement reconnaissable dans sa tessiture limitée et son nasillement certain est moins prise en compte que ses textes dans l’approche habituelle de l’artiste. Elle est par ailleurs absente du film de Mangold, concrètement puisque Chalamet chante lui-même (de manière assez convaincante) et réflexivement puisque celle-ci devient dans le même mouvement un autre élément parmi d’autres (les ongles noircis par exemple), de l’imitation d’un être finalement assez figée, sans que le cinéaste y propose quelconque aspérité. Mais sa voix est aussi sensible, propre aux variations et changements (devenue ponctuellement assez méconnaissable dans son album Nashville Skyline en 1969 où le chanteur pousse celle-ci dans des roucoulements plus crooner). Dylan utilise son organe vocal comme outil de défiguration, marque d’un vieillissement, d’une usure, tirée, épuisée rendue discordante dans les cris de la plupart de ses concerts où celle-ci se mue en hurlements, grognements, marmonnements d’un texte métamorphosé et dévoré (textes eux abondamment peuplés et mouvants dans des chansons de plus en plus longues, qui s’enroulent sur elles-mêmes et abondent, débordent dans tous les sens, ne pourraient jamais finir[66][66] « Oh, Mama, can this really be the end,/To be stuck […] » et ne jamais s’arrêter de changer).

De plus, ce que le Dylan de James Mangold dépose (c’est-à-dire son œuvre) ne se fait pas par fougue ou besoin pressant mais par une sorte réactivité désintéressée. Il semble presque le faire avec un ennui flegmatique, nécessité intrinsèque qui n’a pas d’origine ou de raison si ce n’est celle de créer pour créer. Il écrit des protest songs avec la même dextérité, la même facilité et la même absence de raison profonde qu’il écrit ses fantaisies fiévreuses circassiennes. On le voit notamment un soir pendant la crise des missiles de Cuba, son regard vitreux et désintéressé tourné pourtant vers la télévision, alors que le montage le quitte pour suivre Joan Baez. On le retrouve alors dans un bar chanter Masters of War, hymne antimilitariste ; la chanson finie il se lève sans trop de regard, couche avec Joan Baez et le lendemain il devient un gamin prétentieux qui ne sait pas faire du café. De ce désinvestissement avec le monde, Dylan est alors le seul point de gravité qui reste, seule chose qui a sens, fait lien et à quoi son œuvre peut se raccrocher. Son insertion se fait alors paradoxale et le film tout constitué du regard d’autrui le dépossède ainsi constamment du fruit de son écriture. Mr. Tambourine Man n’est qu’un tube que les gens adorent et lui quémandent, It Ain’t me babe, cruelle chanson de désamour qu’il interprète avec rire et désinvolture alors que, dans le contrechamp en angle mort d’un regard ignoré elle devient le moment d’une épiphanie douloureuse et insupportable. Cet être est une ombre, un être étrange qui crée événement et émotion sans sembler y toucher, manitou d’une œuvre qui ne vit que dans les autres. Il est aussi fondamental sous cet angle que le film ne s’intéresse qu’à la période décisive où Dylan se désinvestit justement du rôle politique et rassembleur qu’on lui avait attribué. Le désinvestissement politique clair de Dylan à cette époque, le désengagement du folk, musique historiquement marquée « à gauche », n’est finalement qu’un prétexte, bout d’un iceberg bien plus immergé.

Prendre la fuite

Il est cependant légitime de se demander si, de là, Dylan ne devient pas par truchement le produit idéal, le porte-étendard d’une industrie dépolitisée[77][77] Le terme dépolitisé étant entendu dans le sens d’un apolitisme attentiste marqué évidemment à droite.. On pense alors aux propos extrêmement sévères qu’avait Noam Chomsky à son égard, le chanteur devenu à ses yeux parfait résultat de la « machine publicitaire du capital[88][88] Noam Chomsky, « On Pranks, Surrealism, Psychedelics and the “Deeply Personal” », Diet Soap, 5, June, 1994 : « Just the other day I was sitting in a radio studio waiting for a satellite arrangement abroad to be set up. The engineers were putting together interviews with Bob Dylan from about 1966-7 or so […]. He said over and over that he’d been through all of this protest thing, realized it was nonsense, and that the only thing that was important was to live his own life happily and freely, not to “mess around with other people’s lives” by working for civil and human rights, ending war and poverty, etc. He was asked what he thought about the Berkeley “free speech movement” and said that he didn’t understand it. He said something like: “I have free speech, I can do what I want, so it has nothing to do with me. Period.” If the capitalist PR machine wanted to invent someone for their purposes, they couldn’t have made a better choice. » ». Le propos de Chomsky, s’il est assez juste dans un sens sur les ramages du capitalisme à l’œuvre et rejoint sans difficulté les reproches principaux adressés à Dylan par ses admirateurs déçus (qui ne seront pas les derniers et c’est l’un des intérêts du personnage), aurait néanmoins de quoi être relativisé. Si Dylan dans son sur-individualisme quitte, il est vrai, un certain rapport au collectif et entre dans une logique bien plus égoïste qui, in fine, semble bien plus faible dans sa force d’insurrection politique, il peut rappeler cette figure dont il a si souvent été rapproché, Arthur Rimbaud. Alors que celui-ci écrivait une historiographie poétique de la Commune à la fin de son adolescence, il devient trafiquant d’armes et marchand de café en Afrique dans sa (courte) vie plus tardive. Dans un double et persistant mouvement de fuite, le poète est devenu une icône intemporelle figée sous laquelle erre une ombre imprégnable, projetée sous les lourdes feuilles d’arbres tropicaux, à qui la poésie a été enlevée ou n’a pas suffit. Mais ce rapprochement, sous cet angle là, s’avère pour le moins trompeur. Si Rimbaud est devenu absent à lui-même et son œuvre, hantise mythique constituée a posteriori [99][99] Cette désertion littéraire est moins volontaire qu’elle ne semble, puisque Rimbaud ne disposait plus d’aucun moyen de publier ses textes au moment du supposé « adieu à la littérature ». Par ailleurs, les tentatives d’extrapoler de ses écrits un sens existentiel ou littéraire d’un tel adieu s’avèrent pour le moins douteuses et ont ensuite été réinvesties dans des lectures parfois réactionnaires ou anti-intellectuelles de Rimbaud (cf : Steve Murphy, Stratégies de Rimbaud, ed. Honoré Champion, coll. Champion Classique, Paris, 2009, p.438 – 442). Cet élément est lui peu présent dans la situation dylanienne., Dylan, lui, a continué à produire. Ainsi, d’une hagiographie à une autre, plus que la figure rebattue et instrumentalisée d’un poète maudit arraché à l’écriture qui ne lui suffit pas, Dylan réinvestit une autre injonction rimbaldienne en la redynamisant autrement, s’enfonce dans quelque chose d’un peu différent, absent, à côté et en même temps immergé. Le « Je » est un autre pour reprendre la célèbre formule[1010][1010] Lettres dites « du voyant » à Georges Izambard et Paul Demeny le 13 et 15 mai 1871. et Dylan ne cesse de le mettre à l’épreuve dans ses textes, dans sa voix, le dévier et ne jamais le trouver là où il pourrait être[1111][1111] Sur ces jeux de masque et fuite du sujet fixe dans les textes, on peut citer comme exemple-type (parmi tant d’autres), la chanson Abandoned Love, 1975., en constant mouvement, réajustement qui ne reste néanmoins pas sourd aux tempêtes qui traversent son temps[1212][1212] En témoignent, exemple fameux, la chanson Hurricane pour la libération du boxeur Rubin Carter en 1975 et, plus anecdotiquement, sa participation enthousiaste à la chanson caritative We Are The World en 1985.. Si Dylan semble fuir c’est qu’il se déplace dans l’œuvre, œuvre mutante qu’il n’a de cesse de déconstruire, abîmer, démanteler, métamorphoser, réinventer et qui arrive « à l’inconnu ».

Et c’est là que dans sa dramatisation, en somme toute hollywoodienne, la séquence de Newport dans son premier degré désarmant a de quoi sonner faux. Le film est rattrapé par son moule et son impossibilité fondamentale à rentrer dedans. Cherchant à justifier un mouvement général vis à vis d’un geste qui reste intrinsèquement fuyant, elle reconstitue d’une certaine manière Dylan comme étendard politique, d’une autre politique certes qui serait plus artistique que sociale mais politique tout de même. Étendard politique lui-même discutable au regard du film qui tient, dans la logique hagiographique qui est la sienne, jusque dans l’ animosité la plus forte que peut inspirer le personnage à, sinon sympathiser Dylan, le rendre justifiable de ses actes, faire de son angle, même celui du désinvestissement politique, un rôle qui aura raison en gardant une sympathie indulgente pour la folk nécrosée qui se meurt et qu’il abandonne non sans un merci (en témoigne le beau personnage de Woody Guthrie, cloué au lit, un pied à moitié dans la tombe et la lourdeur symbolique de la dernière séquence avec son harmonica abandonné). Dans un entretien, le réalisateur (et il n’est pas le seul, c’est un poncif dans l’historiographie musicale de cette période) identifie cette séquence comme une qui dégagerait d’un côté un « bon » et de l’autre un « mauvais » côté de l’histoire, ceux qui avancent et ceux qui choisissent de prendre racine. Mais c’est une autosatisfaction rétroactive assez grossière : si Dylan a, de fait, provoqué une forme de bouleversement dans l’histoire de la musique moderne (c’est un fait qui est peu discutable, est-ce que c’est le concert de Newport qui en est responsable, c’est une autre histoire), il ne demandait pas vraiment à ce qu’on le suive (« And I, I never took much,/I never asked for your crutch./Now don’t ask for mine.[1313][1313] Fourth Time Around (dans Blonde on Blonde, 1966) – chanson comme souvent chez Dylan au champ d’interprétation multiple : ambivalence à l’égard d’une (ex-) amante, réponse à John Lennon pour son trop dylanien Norwegian Wood, message en biais à des suiveurs un peu trop zélés et demandeurs… ») et le film le démontre, en creux.

A Complete Unknown contient donc en son sein, dans cette séquence clé, toute la contradiction du mouvement dylanien dans la logique messianique hollywoodienne. Ni un modèle ni un semblable. Dylan fait tout le contraire, parcours antichristique, prophète s’auto-déchoyant de sa mission divine pour partir parcourir des territoires infranchissables, absent aux autres, immanent à lui-même. Une des versions persistantes du concert de Newport appuie sur le manque d’audibilité de Dylan, que cela soit à cause des mugissements du public ou d’un système son défectueux. Cette expérience de surdité, légendaire et peu probable bien sûr, éclaire quelques axes, comme l’écrivait Peter Szendy (au sujet de Beethoven) « sourd le génie est d’autant plus transparent à lui-même qu’il se ferme aux bruits du monde[1414][1414] Peter Szendy, Ecoute, une histoire de nos oreilles, Paris, Minuit, 2001, p.144. ». Si ce propos a plus à voir avec une analyse (critique) de la vision hagiographique du « génie » et sa « clairaudience [1515][1515] Développée un temps dans la théorie wagnérienne au sujet de Beethoven et qui dépasse de loin les considérations approchées ici. », ici on y constitue un Dylan qui se suffit à lui-même dans sa disparition au milieu des couches de ses multitudes.

Au milieu de cela, Timothée Chalamet parvient à créer le trouble dans certaines images, comme habité par le fantôme corporel de Dylan qui fait voir double. Alors que Dylan a longtemps marqué les esprits par son visage encadré de boucles brunes, pris blafardement par la lumière d’un flash ou un projecteur de salle (on peut penser à Don’t Look Back, début de l’iconographie cinématographique dylanienne, rien que par son affiche), avec Chalamet, la mise au point avec le modèle finit par se faire lorsque le visage s’efface, s’imagine, se devine, contrechamp de l’icône où Dylan « apparaît », tas de cheveux mousseux un peu enfoncé dans un dos voûté, qui ne « regarde pas en arrière ».