Rita Azevedo Gomes

Une ruine après l'autre – À propos de Fuck the Polis (2025)

Depuis les années 1990, Rita Azevedo Gomes s’impose comme l’une des voix les plus singulières du cinéma portugais contemporain. Avec des films, fruits de collaborations fidèles – aussi bien avec ses comédiens et ses techniciens qu’à travers des « correspondances » filmiques avec d’autres artistes et écrivains – sa vision de cinéaste s’est toujours tenue à distance de la figure de l’artiste omnipotent. Malgré une présence régulière sur le circuit international des festivals, une part importante de sa filmographie reste relativement méconnue en France, à l’exception peut-être de O Som da Terra a Tremer (1990), A Vingança de Uma Mulher (2012) et A Portuguesa (2016). À ces trois films, caractérisés par une esthétique que certains auraient tendance à qualifier de « poésie visuelle » – liée à l’usage du cadre fixe, à la limite du tableau vivant – s’ajoutent des œuvres plus récentes, Correspondências (2016), O Trio em Mi Bemol (2022) et, dernièrement, Fuck the Polis (2025), marquées par une prédilection pour le texte, qu’il soit écrit, lu ou récité.

Fuck the Polis est avant tout un film polyphonique, traversé par de multiples voix et paroles qui se répondent en plusieurs langues. Les textes qu’elles portent jusqu’à nous sont parfois empreints d’une certaine pesanteur — historique, sémantique ou sensorielle — que Gomes orchestre pourtant avec un air d’allégresse et d’insouciance, sans craindre de frôler la cacophonie. Jamais son cinéma n’avait paru aussi jeune, alors même qu’elle contemple les ruines de la civilisation humaine depuis le temps présent.

Présenté d’abord au FIDMarseille en juillet dernier, où il a remporté le Grand Prix de la Compétition Internationale, Fuck the Polis a ensuite poursuivi son parcours festivalier au Doclisboa. J’ai rencontré la cinéaste en juillet, à Marseille, et elle m’a accordé cet entretien très généreux autour du film, qui reflète l’étendue poétique et artistique de l’ensemble de son œuvre.

Débordements : J’aimerais d’abord vous interroger sur la poésie et son expressivité au sein d’un film. Être confronté à un poème au cinéma, pour moi, c’est comme écouter quelqu’un qui parle dans une langue que je connais à peine. C’est une forme furtive : le temps de s’accorder à son rythme, le sens des mots s’est déjà échappé.

Rita Azevedo Gomes : Je dirais que c’est l’âme de la poésie : la construction des vers, où les mots sont choisis pour leur sonorité. Les poètes aussi choisissent leurs mots avec une acuité particulière, en y repensant sans cesse. Même en grec – une langue que je ne connais pas – je sens la musique des mots. Quand quelqu’un lit un poème dans un film, cela crée un effet de pause : on part ailleurs en l’écoutant, de la même manière qu’une chanson peut nous faire sortir du film. Les poèmes ; il faut les relire, surtout à voix haute, pour comprendre pourquoi le poète a choisi tel mot plutôt qu’un autre. Ces choix donnent une cadence et une sonorité qui nous attirent, nous émeuvent, même sans qu’on ne comprenne les mots. Si je mets des poèmes dans mes films, c’est aussi parce que je les aime bien, et parfois, les poèmes nous offrent des images. Celui que j’ai mis à la fin, qui se termine par « Fuck the Polis », me donne des images très vives :

« Ao fim do dia,

[À la fin du jour,

quando o róseo edifício dos banhos

fica magoado de som »

quand le bâtiment rose des bains

est blessé par le son]

Ces vers me donnent vraiment une image de l’après-midi, avec des couleurs pourpres, où tout s’apaise. Puis, comme je cherchais des choses autour de Delphes, je lisais beaucoup et je dirigeais mon attention vers des poètes comme Byron. J’ai retrouvé ces bouts de poèmes qui ont fini par résonner assez naturellement à l’intérieur du film. Par exemple, le poème de Byron que j’ai mis dans le film – celui que Bingham [Bryant] récite à l’extérieur de la maison – est coupé par celui de Kavafis, comme s’il lui répondait.

D. : Comme si les deux temporalités qui se croisaient…

R. A. G. : Peut-être que c’est seulement dans ma tête et que ça ne fonctionne pas dans le film, mais pour moi, chez Byron, dans Childe Harold’s Pilgrimage, on ressent l’élan du lieu, le sentiment d’ascension. Quand Kavafis le coupe, il y a un peu de sarcasme dans sa réponse. À l’égard de cette lumière qu’on essaie de retrouver [en Grèce], aujourd’hui un peu brisée, j’ai senti que les mots de Kavafis et de Byron entraient en dialogue.

C’était assez drôle, parce que la prise qu’on a utilisée dans cette scène n’était pas la meilleure, si l’on considère la façon dont Bingham a récité le poème. Mais parfois, pendant un tournage, il arrive des choses imprévues qui deviennent des suggestions. Lorsque Bingham a récité le poème de Byron, l’image était sombre, car il n’y avait pas de soleil. Mais soudain, quand Loukianos [Moshonas] a commencé à lire le poème de Kavafis, le soleil est apparu. J’ai senti que le contrepoint qu’apportait le poème de Kavafis nous plaçait davantage dans le temps présent, dans l’actuel.

D. : Les films eux-mêmes faisaient-ils partie de vos recherches ? Avez-vous regardé des films pour l’inspiration ?

R. A. G. : Non, jamais. Sinon, ils m’auraient beaucoup influencée. Il vaut mieux ne pas en regarder, car je finis toujours par penser que je ne pourrais jamais tourner des choses aussi belles.

D. : Comme vous étiez programmatrice à la Cinemateca Portuguesa, j’imagine que vous regardiez plus de films avant qu’aujourd’hui.

R. A. G. : Évidemment, je regardais beaucoup de films. Mais quand je regarde un film – n’importe quel film – je ne suis pas le genre de personne qui prête attention aux détails techniques et qui dit : « Tiens, il a fait une belle coupe. » Je me laisse complètement porter par le film, comme un enfant qui regarde quelque chose qu’il n’a jamais vu auparavant. Si je remarque la perspective, la lumière ou la longueur des plans, c’est peut-être parce que le film ne me prend pas assez. On peut bien sûr en parler après avoir vu le film, mais c’est autre chose : c’est de l’analyse, comme une autopsie.

Je l’ai vécu avec une très grande intensité quand je travaillais à la Fondation Gulbenkian. Nous faisions des cycles de cinéma avec João Bénard da Costa — c’étaient des années d’or. J’étais dans l’enthousiasme le plus excessif que vous puissiez imaginer. Nous avons projeté des Bresson, par exemple : j’étais complètement bouleversée et j’avais envie de prendre les films et de les regarder sur la Steenbeck. J’ai même volé les copies et les ai transportées, la nuit, dans ma voiture, jusqu’à l’Institut portugais du cinéma — c’était encore possible de faire ce genre de choses. J’y suis restée toute la nuit, en cachette, alors que tout le monde était parti, et j’ai regardé les films de Bresson sur la Steenbeck.

Je n’ai pas mis le son, pour ne pas trop abîmer les bobines, alors je ne regardais que les images. Là, j’ai pris conscience de ce qu’est le montage. Cet exercice de photographier les films m’a fait découvrir des choses que je n’avais pas du tout remarquées quand je les voyais en salle. Je me souviens d’un détail dans Le Procès de Jeanne d’Arc : quand on emmène Jeanne d’Arc de sa prison pour être brûlée — son sacrifice final — elle marche par petits pas, mais on ne sait pas trop si c’est à cause de la corde entre ses pieds qui l’en empêche. Et soudain, Bresson fait une chose : il filme les palombes blanches sur les vitres des toits, et la scène continue. Je n’avais pas remarqué qu’il y avait ce plan-là. Le cinéma, c’est cette petite chose-là. Il a un langage propre, une écriture propre et unique, qui se construit avec une poésie qui ne se fait pas avec les mots, mais avec les images.

D. : Quand on parle de vos films, les gens évoquent souvent le nom de Manoel de Oliveira. Qu’en pensez-vous, cette idée que votre travail pourrait être lié au sien ?

R. A. G. : C’est comme ça… Si j’étais née en Belgique, on parlerait de Bresson ; si j’étais née au Danemark, on parlerait de Dreyer. Je ne suis pas innocente. Les choses se transmettent, pour le meilleur et pour le mal. On est tous influencés par quelqu’un, mais on ne dit jamais « je vais faire à la Oliveira ». Quand on parle de mes films, on trouve toujours des références. Pour moi, c’est quand même un compliment, parce que je l’admire beaucoup. J’ai travaillé avec lui, j’ai évidemment remarqué des choses. C’était mon école. Heureusement que je n’ai pas étudié le cinéma, sinon je ne voudrais pas en faire.

Souvent, on m’a dit : « Rita, ça ne se fait pas comme ça ». Quand je demandais pourquoi et que je n’avais pas de réponse, je leur disais alors : « On va essayer ! » C’est drôle, parce que, depuis le début, on a toujours attribué des références à mes films. Pour mon premier film, O Som da Terra a Tremer (1990), je suis allée au Festival du Film de Turin. J’étais complètement perdue. Je fuyais tout. Il y avait une conférence de presse et j’ai vu tout un tas de gens, alors je me suis échappée. Je suis revenue une demi-heure plus tard. Un monsieur était resté et j’ai parlé avec lui, parce que j’avais peur et je ne savais pas quoi dire. On m’avait dit que les gens avaient évoqué l’influence de Tarkovski. Je n’ai rien dit, parce que je ne le connaissais même pas à l’époque ! Mais ce n’est pas un problème : c’est très beau qu’il y ait beaucoup de gens qui fabriquent de l’art de la même manière, qui manifestent les mêmes émotions sans se connaître

D. : Vous avez suivi une formation en arts.

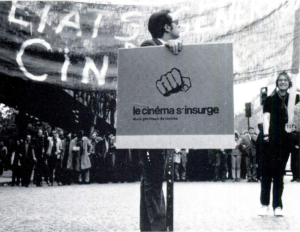

R. A. G. : J’étais à aux Beaux-Arts dans les années 1973-1974, avant la Révolution, mais je n’ai pas terminé les cours. Ils étaient trop académiques : nous dessinions la Vénus de Milo tout le temps. Je voulais faire d’autres choses, mais les professeurs refusaient mes travaux. Ce n’était donc pas le bonheur, les Beaux-Arts de Lisbonne, à l’époque. Mais j’aime bien la peinture.

D. : Je pose cette question parce que, quand vous avez parlé du pouvoir du montage, il me semble qu’avec la peinture, on a moins de maîtrise sur l’expression d’un·e artiste. La distance avec l’œuvre physique nous empêche de revenir en arrière : l’image se prête moins à être décortiquée.

R. A. G. : Je ne sais pas… Peut-être qu’on peut. Quand je regarde les peintures du Titien, même quand il était très vieux, presque aveugle, je vois son énergie, sa marque, je vois même qu’il mettait de la peinture avec ses doigts. Par exemple, il y a une peintre portugaise, Paula Rego, que je n’aimais pas beaucoup avant et que j’adore maintenant. Ce n’était pas un coup de foudre, parce qu’elle était très violente et avait de la mauvaise humeur. Mais quand tu commences à regarder ses tableaux, tout est là, dans les petits détails. C’est vrai que c’est une œuvre finie : tu ne peux pas la retoucher. Rappelez-vous la vieille histoire de Bonnard, qui revenait au Louvre – où ses tableaux étaient déjà en exposition – avec un pinceau et un petit pot de gouache dans sa poche. Quand le gardien ne le regardait pas, il en appliquait ici et là…

D. : Bien que les poèmes occupent une place centrale, il y a aussi le récit d’Irma, qui nous guide tout au long du film. Cette histoire, écrite par João Miguel Fernandes Jorge et qui a une dimension personnelle pour vous, comment a-t-elle vu le jour ?

R. A. G. : João Miguel Fernandes Jorge est un poète que je connais et que j’aime beaucoup. Il est aussi écrivain et critique d’art. Un jour, nous déjeunions à la Cinémathèque, et à un moment donné, la conversation est tombée sur la Grèce. J’ai commencé à parler de ce voyage, une expérience tellement incroyable pour moi, et difficile à expliquer. On dirait des fantaisies, et pourtant, ce sont de vraies choses qui s’y sont passées. Alors je lui ai raconté un tas d’événements qui m’étaient arrivés pendant ces quinze jours en Grèce.

Quelques temps après, il a écrit un conte qui s’appelle A Portuguesa. J’ai d’abord cru qu’il l’avait écrit à partir de mon film – qui portait le même titre – mais pas du tout : l’histoire était basée sur ce que je lui avais raconté ce jour-là, pendant notre repas à la Cinémathèque. Je me suis évidemment reconnue : Irma, c’était moi. Ce conte a d’abord été publié dans un magazine littéraire, puis plus tard édité dans un recueil de nouvelles, que l’on voit d’ailleurs dans le film.

J’ai ensuite demandé à João Miguel d’écrire un scénario à partir de son conte. À chaque fois que nous nous rencontrions, je le relançais, en lui disant que je ne savais pas écrire de dialogues. Mais il m’a répondu qu’il était incapable de le transformer en scénario pour le cinéma. Finalement, sur le tournage, quand nous étions déjà en Grèce, je me suis sentie un peu perdue, par peur de ne pas réussir à tracer un fil entre tous ces poèmes et extraits de textes. Et soudain, j’ai décidé de prendre le conte et de le mettre dans le film tel qu’il était.

D. : La diversité de sources textuelles trouve son pendant dans les choix de formats que vous utilisez. Comment avez-vous fait ces choix ? Était-ce la nature, le caractère d’un paysage qui déterminait le format, ou autre chose ?

R. A. G. : Parfois, c’était une question d’options. Nous avions très peu de jours pour le tournage, mais depuis le début, je savais qu’il y aurait plusieurs formats. J’aime beaucoup le Super 8 — ses couleurs, son grain créent déjà une sensation de déplacement du temps, comme si l’on était dans une fausse réalité. Quand on utilise une caméra numérique très professionnelle, on a l’illusion d’être presque dans le lieu même. Et puis, dans ma tête, ces formats avaient un lien avec les ruines, les cailloux. Le cinéma aussi se ruine, comme si les images se déchiraient, se cassaient. Je ne veux pas dire qu’il n’y a rien de bien dans le cinéma d’aujourd’hui, mais il y avait une idée du cinéma qui a un peu disparu. Rien ne peut rester pour toujours, évidemment. Mais cette disparition provoque une sorte de convulsion. Je crois que nous sommes dans un moment très confus. C’est pour cette raison que j’ai osé faire ces manipulations avec les images numériques. Comme on était dans les ruines, tout me semblait possible.

J’ai oublié de préciser : à l’époque, j’ai participé à une résidence artistique à Tabakalera, à Saint-Sébastien, et j’ai parlé avec Carlos Muguiro, le directeur de l’Elías Querejeta Zine Eskola [centre de recherche et de création]. Il savait que je voulais faire ce film, et j’avais même apporté le script et le dossier. À la fin, il m’a dit qu’ils pouvaient me prêter le matériel pour le tournage. Ce matériel a été notre ticket de voyage ; après ça, je n’ai pas hésité une seconde. Il faut savoir profiter des occasions. Ce ne serait peut-être pas le même film si j’avais travaillé dans des conditions plus confortables, avec une équipe. Mais il y avait un côté aventurier, car on ne peut rien filmer en Grèce. On a tourné tout le film en cachette.

D. : Pour revenir un peu au récit : à travers le film, vous retracez vos propres pas, ceux d’un voyage disons transformatif, entrepris après avoir reçu un diagnostic médical assez sombre. Avez-vous suivi le même trajet qu’en 2007 dans le film ?

R. A. G. : C’était le même trajet qu’en 2007. Sauf qu’à l’époque, je ne savais pas encore quel itinéraire suivre. J’avais une idée vague, quelques endroits où j’aimerais aller. La première île où je suis allée était la plus lointaine. Je suis d’abord arrivée à Athènes, j’ai assisté à un concert, et le lendemain je suis partie pour Patmos. C’est assez loin – on aperçoit presque la côte turque. C’est l’île où l’on dit que Saint Jean aurait eu ses révélations et écrit l’Apocalypse.

Mais cette fois-ci, je n’ai pas pu aller à Patmos, parce que c’est très loin, même en bateau, et s’il y a du vent, le bateau ne part pas. Tout est très imprévisible en Grèce — ce que j’aime beaucoup. Comme je m’intéressais davantage à Apollon, j’ai gardé évidemment Athènes, Délos et Delphes. Sauf que pour aller à Délos, il faut passer par Mykonos, même si les deux sont très proches. Le tourisme à Mykonos interfère beaucoup avec le lieu. On m’a dit que les îles seraient submergées d’ici cinquante ans. C’est effrayant.

D. : Nous pouvons dire que la Grèce, aujourd’hui, est habitée par de multiples tensions. Il y a la catastrophe écologique imminente, mais aussi les catastrophes humaines. Toutes ces îles sont désormais hantées par les victimes des guerres, celles et ceux qui fuyaient et ont dû subir les violences des frontières nationales.

R. A. G. : C’est pour cette raison qu’à la fin du film — même si tout le monde ne fera peut-être pas le même rapprochement — j’ai mis le plan de la mer et du navire qui s’éloigne, au moment où María Farantoúri dit : « Faisons l’amour là où il y a la mort. » C’est dans cette mer qu’il y a des cadavres.

D. : Je comprends pourquoi vous optez pour la suggestion plutôt que pour l’explication. Nos esprits ont été tellement saturés par ces images d’atrocités humaines qu’elles n’ont plus d’impact sur nous aujourd’hui.

R. A. G. : Je crois qu’il ne faut pas trop expliquer. Par exemple, j’ai eu la tentation de le faire à propos de la danse au début du film. Ces mouvements centrifuges qui vont vers le centre, puis s’inversent et s’ouvrent – c’est très beau, mais il y a une histoire derrière cette danse. Les allers-retours évoquent aussi les mouvements du voyage. Mais je pensais tout de même à son histoire. On l’appelle géranos dans la mythologie. J’aime beaucoup la mythologie. Je ne me lasse jamais de lire Ovide et Les Métamorphoses. Dans ce monde assez dur, laid et absurde, parfois je m’enfuis là‑bas, et je vois qu’il ne s’agit pas d’un simple délire, mais de raconter ce qui se passait entre les dieux – la jalousie, les guerres, les morts. Tout est là : c’est comme si l’on tendait un miroir à l’humanité, vue d’en haut.

Pour revenir au géranos, Léto a eu ses enfants, Artémis et Apollon, à Délos. Juste après leur naissance, on dit que Thésée est arrivé à Délos avec ceux qu’il avait sauvés du Minotaure : sept hommes et sept femmes, tous égaux, qui exécutent donc ce mouvement. Ils tournent et vont vers le centre. Selon la légende, le centre symbolise le royaume d’Hadès, et lorsqu’ils se déploient à nouveau, ils reviennent au monde des vivants. J’ai trouvé ça très beau. J’ai donc eu la tentation, après la danse, dans la scène où l’on voit Syros s’approcher, de faire raconter cette histoire par João Sarantopoulos, qui est gréco-portugais. Je ne sais pas si on pouvait appeler cela didactique ou explicatif, mais finalement je me suis éloignée de cette idée.

D. : Après votre maladie, vous y êtes revenue encore une fois, et ensuite pour le film également. Qu’est-ce qui vous a motivé à revenir?

R. A. G. : Je suis revenue parce que j’étais complètement enchantée par ce lieu, dans le vrai sens du mot enchantement. Ce lieu me mettait dans un état où j’étais plus ouverte aux choses, aux épiphanies, sans les chercher nécessairement. J’y éprouvais un sentiment de soulagement, de sécurité. Mais le problème, c’est qu’à chaque fois que je suis revenue, le lieu n’était plus le même. En 2007, on pouvait y circuler assez librement ; maintenant, tout est derrière des barrières, contrôlé par la police. On ne peut plus accéder aux monuments – ni au temple d’Apollon, ni au gymnase. On ne peut que regarder l’amphithéâtre d’en haut.

La deuxième fois que je suis allée à Delphes, ils avaient installé une barrière de lauriers sur le côté gauche du parcours, là où l’on pouvait voir la mer. On ne voit donc plus le lieu comme avant. Pire encore, il y avait des sacs poubelle. L’impression que j’avais eue à chaque visite avait totalement disparu. Ces fantômes, ces esprits qui y flottaient autrefois ne sont plus là. La chaleur, la lumière, les bruits d’abeilles et les chants d’oiseaux d’autrefois ont disparu.

Je n’aime pas beaucoup le mot magique, mais là, dans ces lieux, il y avait quelque chose d’inexplicable. Par exemple, pourquoi Délos, cette petite île, était-elle le centre de la Méditerranée, où des gens venus de divers pays se rassemblent chaque année pour un festival ? La légende dit que c’était une terre sacrée, où personne ne pouvait ni naître ni mourir.

C’est ce sens du sacré qui, aujourd’hui, s’est brisé – pas dans un sens purement religieux, mais dans celui de quelque chose d’intouchable. Et en même temps, alors que nous sommes capables de créer ces lieux « magiques », nous sommes aussi capables des horreurs les plus inimaginables. C’était la même chose avec le Parthénon. Cette fois-ci, je n’ai pas osé monter jusqu’en haut, parce que je l’avais vu la dernière fois. Entre les colonnes du Parthénon, il y avait d’immenses blocs de ciment et de béton. Par terre, le marbre qu’on dit pentélique était recouvert de ciment, car quand les touristes marchent dessus, il devient poli et glissant.

La dernière fois, l’Acropole était fermée parce qu’ils construisaient le musée, qui est aujourd’hui ouvert. Mais qu’est-ce qu’ils faisaient à l’époque ? Ils retiraient d’immenses blocs du frontispice du Parthénon pour les mettre dans le musée et les remplacer par des plâtres. Tout cela relève de la muséologie, ils le font pour éviter que les œuvres ne s’abîment avec le temps. Mais le temps est le sculpteur naturel des choses. En plus, je crois qu’on ne comprend pas totalement le Parthénon. C’est un lieu sacré, rempli d’énigmes. Comment peut-on oser couper ainsi ?

Disons que l’on peut voir les détails de plus près dans le musée. Mais pourquoi montrer des vidéos du processus technique, où l’on coupe les pierres et les transporte ? Cet orgueil m’a sciée. Je peux comprendre l’idée de préserver pour raconter l’histoire. Il faudrait juste mettre les plâtres dans le musée et préciser que c’était ainsi dans les années 2000, en laissant voir comment ils évolueront dans le futur. Mais malheureusement, ça ne vend pas de billets.

À Délos, c’était pareil. Il y avait des sculptures de lions, d’une beauté magnifique. Qu’ont-ils fait ? Ils ont mis les vrais lions dans le musée et les ont remplacés par des copies en plâtre. Quand je suis rentrée dans le musée, j’étais presque en larmes en voyant ces petits animaux, alignés contre un mur, dans une salle aux murs lilas, retirés de leur lieu d’origine. Ils sont faits pour être exposés à la lumière et au soleil, alors qu’ils sont aujourd’hui enfermés dans ce couloir.

D. : Ne sommes-nous pas aussi confrontés à ces mêmes problèmes concernant la préservation des œuvres cinématographiques ? Que pensez-vous des politiques de conservation actuelles ?

R. A. G. : On fait aussi des bêtises avec les restaurations. C’est bien de restaurer et de récupérer les œuvres, mais il ne faut pas faire comme pour la Chapelle Sixtine, où tu regardes les fresques et tu as un choc, car elles semblent avoir été peintes hier. Moi, je préfère que le temps s’en charge. Les choses ne sont pas faites pour durer jusqu’à leur fin. J’ai une sorte d’indignation face à cette idée. On dit que c’est pour préserver, mais il ne s’agit plus de préserver – c’est couper, c’est altérer. C’est autre chose.