Screening Sex, Linda Williams

Les orgasmes de Jane Fonda

« Je m’intéresse aux images qui nous émeuvent, nous prennent aux tripes[11][11] En américain : “moving images that viscerally move us”. Lire ici l’entretien dans son intégralité (en anglais), et là un bref entretien et un article de Libération réalisés lors de la parution de Porn studies, en 2005.. Plutôt que de considérer le processus émotionnel comme un acquis, quelque chose de si évident qu’il ne mériterait aucun examen approfondi, je veux partir de là, afin de voir comment le cinéma nous touche.»

Ces quelques mots, prononcés par Linda Williams en 2004 avant qu’elle ne commence à écrire Screening sex, pourraient servir d’introduction générale à ses recherches. Que ce soit en abordant le mélodrame, le cinéma surréaliste, la position du spectateur et, d’une manière décisive, la pornographie, il s’agit à chaque fois de repartir des corps – ceux à l’écran, et ceux devant l’écran. Ainsi écrit-elle dans l’introduction de son essai : ” Le sexe dans les films est quelque chose de particulièrement volatil : il peut exciter, fasciner, dégoûter, ennuyer, instruire et inciter. Tout en produisant une distance avec l’expérience directe, immédiate, de toucher et de sentir par nos propres corps, il nous ramène à des sensations. C’est, je le suspecte, une des raisons pour lesquelles peu de choses vraiment intelligentes ont été dites à propos de l’expérience sexuelle des films, au-delà des déclarations sur la nature voyeuriste du médium et la quête implicite d’excitation des voyeurs[22][22] Williams Linda, Screening sex, p. 2-3, Duke University Press, London and Durham, 2008.”.

Vingt ans après Hard core : Power, pleasure and the “Frenzy of the visible”, ouvrage fondateur des études sur la pornographie, Screening sex est une histoire des représentations du sexe sur les écrans américains – ayant donc pour objets essentiels des films hollywoodiens et/ou américains, mais aussi des films étrangers dont la diffusion aux Etats-Unis aura marqué une date. Nous avons décidé de proposer un extrait significatif du chapitre 4 (“Make love, not war : Jane Fonda comes home (1968-1978)[33][33] Ibid, p.155-180. “Jane’s Fonda orgasms” s’étend des pages 165 à 180.), car il s’agit là d’un des points d’articulation importants, et rarement traité, entre la “longue adolescence du cinéma américain”, dont la représentation du sexe était affaire de baisers et d’ellipses, et un cinéma offrant des représentations plus explicites, précises, singulières et diverses, de la sexualité.

Un dernier mot, sur le titre. Linda Williams avait d’abord pensé à “Watching sex”. Le choix du verbe “to screen” est évidemment révélateur, et permet de situer d’emblée le projet dans la perspective de Michel Foucault et de son premier tome de l’Histoire de la sexualité, La Volonté de savoir. “To screen” signifie à la fois projeter et cacher, mettre à l’écran et masquer par un écran. “Si l’histoire du spectacle cinématographique est celle d’une tendance générale vers la révélation, d’un imaginaire sexuel de plus en plus explicite, nous devons mettre l’accent sur l’imaginaire. Cette histoire n’est jamais une progression téléologique vers une fin, parvenant à une vue claire de “ça”, comme si cela préexistait et qu’il suffisait de le dévoiler. Le sexe est un acte, et plus ou moins de “ça” peut en être révélé, mais ce n’est jamais une vérité stable que les caméras et les microphones pourraient ou non “attraper”. Il s’agit d’un acte performé, construit et médiatisé. Chaque révélation est une dissimulation qui laisse quelque chose à l’imaginaire[44][44] Ibid, p. 2..”

C’est dans le contexte des révolutions sexuelle et féministe – activisme anti-guerre fortement sexualisé, nouveaux discours de la sexologie interrogeant la cause de l’orgasme féminin et la relecture féministe qui s’ensuivit, sans oublier l’apparition en tant qu’objets de plaisir, de savoir et de pouvoir sexuels, d’actes sexuels filmés – que les orgasmes de Jane Fonda prennent leur sens. En me concentrant sur ceux-ci tels qu’ils apparaissent dans trois films tournés entre 1968 et 1978, je ne lui accorde aucun statut particulier de sex-symbol. C’est d’ailleurs précisément, comme nous le verrons, au moment où elle renonce aux rôles de midinette qui marquent le début de sa carrière qu’elle apparaît comme une actrice importante, dont la manière de jouer [performance] l’orgasme peut enfin être prise au sérieux. Mais arrêtons-nous d’abord sur cette première période, en considérant Barbarella : Queen of the Galaxy [Barbarella, 1968].

Le grand metteur en scène de théâtre Joshua Logan expliqua un jour à Fonda qu’elle ne pourrait « jamais être actrice dramatique avec un nez aussi mignon »[55][55] Fonda Jane, My life so far, p. 128, Random house, New York, 2005. En 1963, c’est à cette starlette « mignonne » que Roger Vadim propose de tourner, lui qui a, avec Bardot dans Et Dieu créa la femme (1956), ouvert en Europe une nouvelle ère dans la manière de filmer la sexualité – sophistiquée, si ce n’est tout à fait explicite. Contemporain de la Nouvelle Vague, Vadim était cependant outrageusement commercial. Il a célébré une forme particulièrement française de plaisir sensuel dans la première version filmique des Liaisons dangereuses (1959), dans un remake « osé » de La Ronde de Max Ophuls (1964), et dans le tout à fait remarquable, bien que peu connu, La Curé (1966)[66][66] La relation quasi-incestueuse du personnage de Fonda avec le fils de son mari est la preuve d’une libération en cours [undoing].. Les films de Vadim tirent leur aura de leur hédonisme et d’un genre de titillement qui étaient autrefois la marque des films français. S’il a rarement filmé la sexualité de manière explicite [graphic], il était fasciné par la sensualité féminine et ne trouvait pas toujours nécessaire, au contraire de la plupart des films hollywoodiens de l’époque, de punir les personnages féminins pour leur recherche du plaisir sexuel[77][77] Si nous le comparons, par exemple, à la “célébration” des charmes sexuels d’Elizabeth Taylor dans le film de Daniel Mann, Butterfiled 8(La vénus au vison, 1960), qui ne peut que se terminer par la mort de son personnage de call-girl de luxe.. Durant six années, en même temps qu’une carrière naissante de star hollywoodienne l’amenant à jouer dans des films aussi divers que Cat Ballou (Elliot Silverstein, 1965), Any Wednesday (Chaque mercredi, Robert Miller, 1966), et Barefoot in the Park (Pieds nus dans le parc, Gene Saks, 1967), Fonda a travaillé en France sous la direction de Vadim, qu’elle a fini par épouser.

On peut mettre au crédit de Vadim de ne pas avoir essayé de faire de Fonda une version américaine de Bardot. En s’appuyant sur un scénario écrit par le satiriste Terry Southern, il tira plutôt parti de son innocence américaine, tout en lui demandant de se dévêtir de façon suggestive mais jamais frontale. Le générique est de ce point de vue emblématique : en apesanteur dans sa navette, la voyageuse de l’espace Barbarella enlève sa combinaison. Tout au long de ce strip-tease futuriste, les lettres du générique masquent les parties du corps les plus « sensibles ». Cet effeuillage, abandon bienséant d’une tenue déjà très ajustée, constitue le premier plaisir visuel d’un film sur une Terrienne qui ignore tout des plaisirs sexuels résultant de contacts physiques. Les Terriens, apprenons-nous en effet, ont depuis longtemps abandonné ces distractions primitives. Pourtant, lorsqu’un représentant d’une autre galaxie, hirsute et viril, réclame ce type de frottements désuets, Barbarella est agréablement surprise. Il ne nous est cependant rien donné à voir de plus que l’état d’extrême satisfaction, que l’on imagine post-coïtale, de Barbarella. Un autre contact sexuel, cette fois avec le corps glabre et musclé de l’ange Pygar (John Phillip Law), la convainc un peu plus des charmes du sexe « vieux-jeu ». Mais, tout comme la première scène, celle-ci est éludée : nous ne voyons, une fois de plus, qu’une Barbarella post-coïtale, détendue et ronronnante, se caressant avec une plume d’aile de Pygar.

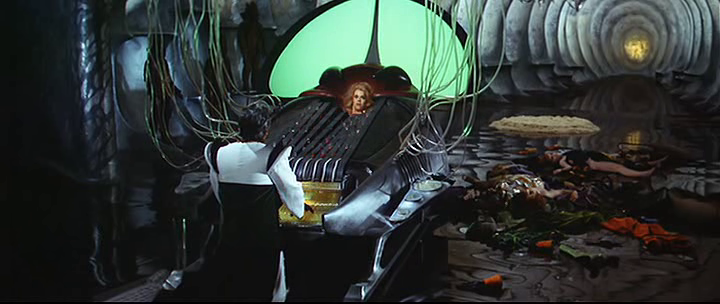

Au moment où Barbarella rencontre son troisième partenaire sexuel, un révolutionnaire radoteur et maladroit joué par David Hemmings, elle est avide de prendre à nouveau part dans cette activité soi-disant rétrograde. Mais le révolutionnaire, élégamment nommé Dildano[88][88] « Dildo » signifie godemiché (ndt)., est un homme moderne qui insiste pour qu’elle se livre à une « transmission de plaisir » par pilule interposée[99][99] C’est-à-dire à la façon des Terriens (ndt).. Après ingestion du granulé, ils se font face, entièrement habillés, ne se touchant que les paumes de main. Celles-ci, bien que leurs visages n’expriment qu’un plaisir modéré, se mettent peu à peu à fumer (figure 1). Le paroxysme du plaisir [climax] se manifeste pour eux deux par leurs cheveux qui bouclent et se dressent sur leurs têtes, bien que ceux de Dildano bouclent bien plus[1010][1010] Il nous faut nous souvenir de ces cheveux bouclés. Dans une période aussi obsédée par les cheveux que les années 60, des cheveux bouclés pour une femme ou longs pour un homme s’avèrent un indicateur fiable d’une prédilection pour le plaisir.. Tout comme dans les premières scènes de sexe de Deep Throat[1111][1111] Linda Williams étudie avant ce texte Deep throat, de Gérard Damiano (Gorge profonde, 1972). Le film (second long-métrage pornographique à sortir sur les écrans américains) raconte l’histoire de Linda, jeune femme qui ne connait pas l’orgasme jusqu’à ce qu’un docteur découvre que son clitoris est situé dans sa gorge (ndt)., celle-ci ne dépeint qu’un plaisir modéré. Une nouvelle fois, un personnage féminin confesse, dans ce cas par le langage d’un corps indifférent, que le sexe n’a rien d’exaltant : pas de « cloches qui tintent, de digues qui rompent ou de bombes qui explosent » [Citation extraite de Deep Throat (ndt).]. Distraite, Barbarella laisse même tomber sa main, avant de poliment la reconnecter.

Figure 1 : Barbarella et Dildano ont une “relation sexuelle”.

On a généralement peu de considération pour le scénario de Barbarella, qui ne semble qu’un prétexte ridicule pour filmer Fonda sous toutes les coutures. Certes, il le permet habilement, mais il repose aussi sur la mission de Barbarella : localiser et détruire le « rayon anti-électron » du méchant Duran Duran, qui menace la paix de l’univers. C’est donc pour empêcher la guerre que la future « Hanoi Jane » s’engage dans cette aventure. Barbarella fait l’amour à l’ancienne mode (hors-champ) et prévient la guerre (à l’écran) en désarmant le destructeur et mégalomaniaque Duran Duran. Mais si, comparé à la manière dont est exposé le corps de son héroïne, Barbarella est étrangement pudique dans la représentation des actes sexuels, il dépeint plutôt effrontément les orgasmes féminins atteints hors du coït.

Prisonnière des griffes de Duran Duran, Barbarella est soumise à un certain nombre d’appareils de torture vaguement S/M. Le plus important est une version futuriste d’une vieille baignoire sabot d’où émergent uniquement sa tête, son cou – et plus tard le haut de sa poitrine. Cette tente en caoutchouc est reliée à un orgue[1212][1212] Jeu de mot sur « organ », qui signifie l’orgue et l’organe (ndt). dont joue le méchant. Son but est de faire mourir Barbarella de plaisir grâce aux vibrations émises par l’instrument. En « jouant de l’orgue », il joue ainsi avec et de Barbarella – jusqu’à la mort. Ce à quoi nous assistons alors est une longue scène de « sexe » non-explicite dans laquelle les conclusions féministes auxquelles sont parvenues Masters et Johnson sont promulguées : « Plus une femme fait l’amour, plus elle le peut, et plus elle le peut, plus elle le veut »[1313][1313] Seaman Barbara, “Is woman Insatiable ?”, in Free and Female : The Sex Life of the Conteporary Woman, p. 133, Fawcett, New York, 1972..

Figure 2 : Duran Duran commence à jouer de son orgue.

Lorsque Duran Duran commence à jouer de son orgue (Figure 2), Barbarella exhale un soupir, les yeux grand-ouverts, tandis que ses vêtements sont aspirés et recrachés un à un par la « Machine Exsexive ». « C’est plutôt agréable, n’est-ce pas ? » dit-elle. « Oui », répond sournoisement le méchant, « c’est agréable… au début ». Bien qu’une partie toujours plus importante de son corps dépasse de cette espèce de baignoire-sabot, c’est sur son visage que s’inscrit la surprise d’atteindre différents degrés de plaisir à mesure que la musique évolue. « Quand nous atteindrons le crescendo, tu mourras », promet le méchant. La mort, grande et réelle, est supposée suivre les excès – ou « exsexe » – de la petite mort (en français dans le texte, ndt) qu’est l’orgasme. Mais plus Duran Duran s’agite frénétiquement sur son orgue, plus la musique accumule les crescendos, et plus il devient évident que Barbarella peut supporter tous les plaisirs qu’il offre (Figure 3). A la fin, il n’y a guère que la machine qui expire. « En théorie », comme le dit Sherfey, « une femme peut indéfiniment avoir des orgasmes »[1414][1414] Sherfey Mary Jane, “A Theory on Female Sexuality”, in Sexual Revolution, ed. Jeffrey Escoffier, p. 91, Thunder’s Mouth, New York, 2003..

Figure 3 : Barbarella peut endurer le plaisir offert par la machine.

Dans cette scène, le concept masculin du plaisir sexuel comme paroxysme graduellement atteint et limité – la quintessence du concept masculin et français de l’orgasme en tant que petite mort – se heurte aux leçons de Kinsey, Masters et Johnson, et de la sexologie féministe, ré-évaluant le plaisir sexuel féminin comme potentiellement infini. Plus la machine essaie de la tuer de plaisir, plus Barbarella se détend et profite. Bientôt, les tubes conduisant le son dans l’habitacle se rétrécissent et les branchements se mettent à fumer et à brûler. Une fois encore, un système expérimental mis au point par un scientifique masculin a périclité. « Je n’y crois pas ! » s’exclame Duran Duran, « Sorcière, sorcière ! Qu’est-ce que tu as fait à ma Machine Exsexive ?! Tu l’as brisée ! Tu m’as brisé ! Regarde ! Les câbles de branchements rétrécissent ! Tu les as transformés en viande molle[1515][1515] Jeu de mot avec “faggot”, « pédés » (ndt). Tu as détruit l’Exsexive Machine ! Tu as fait sauter tous les fusibles ! » Le génie sarcastique et le double sens « camp » du script de Southern brillent dans chaque mot de ce monologue, mais nous les entendons à peine – ils apparaissent superflus comparés aux yeux écarquillés, à la bouche entrouverte et aux gouttes de transpiration qui perlent sur le visage de Barbarella. Il s’agit là d’un des moments du film où le visage de Barberalla / Fonda – et non le jeu de cache-cache avec son corps à demi-nu – est important. C’est cette expression du visage qui préfigure toutes les performances orgasmiques de Fonda. Elle incarne alors l’idée de Kinsey selon laquelle « un individu qui réagit réellement est aussi incapable d’avoir l’air heureux que quelqu’un qui est torturé » (figure 4). Tel est le premier visage (américain) de l’orgasme féminin apparu sur les écrans américains.

Figure 4 : Le visage de Barbarella confirme la réflexion de Kinsey selon laquelle la réaction sexuelle ne ressemble pas au bonheur.

Alors que beaucoup ont pointé les parures extravagantes [camp] et les nombreux dialogues nourris d’allusions sexuelles, voire même le lien entre l’Exsexive Machine et l’Orgasmotron de Woody Allen (Sleeper, Woody et les robots – 1973), personne n’a relevé la durée extrêmement longue de cette scène, ou le fait qu’elle ne se termine qu’avec la mort de la machine. Le plaisir de Barbarella dure aussi longtemps que la machine s’échauffe et crache de la vapeur. Si le film élude prudemment toute vision du coït hétérosexuel comme joute pelvienne – de façon plus chaste, en fait, que les films américains de l’époque -, il n’élude pas l’orgasme comme point final présumé de l’acte sexuel. Et l’orgasme n’est pas ici représenté comme un apogée unique, mais plutôt comme un plaisir continu. À sa manière très sixties d’alors, mais qui se poursuivra dans ses films ultérieurs sur un mode plus sérieux, la future « Hanoi Jane » utilise sa capacité à avoir des orgasmes pour mettre à jour l’impuissance du méchant belliqueux et de sa machine à tuer, et pour se glorifier comme orgasmiquement triomphante. Et oui, faites l’amour, pas la guerre !

Dans l’introduction de son livre sur la pornographie victorienne, publié pour la première fois en 1964, Steven Marcus évoque une image provenant de Masters et Johnson qu’il considère comme symptomatique d’une nouvelle ère de la pornographie au vingtième siècle, alors en plein essor. Notant que Masters et Johnson avaient « découvert » les « capacités orgasmiques des femmes », il souligne la congruence de cette découverte avec un âge avancé du capitalisme postindustriel : « Cela ne peut être un hasard… que l’idée d’une capacité orgasmique massive ou potentiellement illimitée des femmes serve de représentation centrale et organisée de notre époque. La notion d’orgasmes féminins multiples correspond à merveille aux besoins d’une société basée sur la consommation de masse. C’est en réalité une image parfaite de la consommation de masse – surtout si nous ajoutons à celle-ci quelques détails, comme le fait que la femme se masturbe seule avec l’aide d’un instrument électro-mécanique »[1616][1616] Marcus Steven, The Other Victorians : A Study of Sexuality and Pornography in Mid-Nineteenth Century England, p. XIII-XIV, New American Library, New York, 1974.. La Barbarella de Fonda ne se masturbe pas vraiment seule, mais elle est effectivement stimulée par « un instrument électro-mécanique », à savoir l’Exsexive Machine. En cela, elle semble incarner une vision du futur, déjà implicite chez Masters et Johnson, qui semble préoccuper Marcus peut-être autant que Duran Duran : une femme qui n’aurait aucun besoin du coït hétérosexuel pour avoir des orgasmes multiples et illimités[1717][1717] Selon Marcus, la pornographie du XIX ème siècle était marquée par le désir de dépenser les ressources limitées de la semence masculine, comme un revers utopique aux conséquences socio-économiques d’une économie de la rareté. La femme dont les orgasmes multiples sont provoqués par un appareil électrique ne correspond plus à l’accomplissement d’un désir qui serait l’envers d’une réalité économique, mais d’une manière plus effrayante, à l’incarnation de cette réalité elle-même : la consommation post-industrielle. J’ai déjà mentionné ailleurs le fait que Marcus fait une curieuse distinction entre son modèle utopique (économie masculine) de la pornotopie du XIXème siècle et, comparativement, ce qu’il considère comme une pornographie (économie féminine) dystopique qui implicitement représente l’auto-suffisance sexuelle des femmes comme une réalité déprimante. Voir Williams Linda, Hard Core, p. 108-10, et Marcus Steven, The Others Victorians, p. XIII-XIV..

Cela prendra encore une dizaine d’années pour que le cinéma grand-public hollywoodien commence à représenter sérieusement un orgasme féminin. Nous avons vu précédemment[1818][1818] Voir le chapitre 2, p. 78-88 (ndt). que l’interlude sexuel en musique avait été une première façon, considérée comme étant de bon goût, pour Hollywood de suggérer une relation sexuelle [carnal knowledge[1919][1919] Sur l’emploi de cette expression biblique, voir Screening Sex, p. 74-75.] tout en maintenant hors-champ la plupart des détails physiques. Cependant, l’interlude sexuel en musique ne s’intéressait que peu aux spécificités du plaisir féminin. C’était une façon d’adoucir et d’expurger les premières représentations de rapports génitaux dans les films américains. Tout comme les scènes de baiser dans les films muets ou sonores étaient presque constamment accompagnées d’une envolée musicale, il est extrêmement rare qu’un film hollywoodien post-Code Hays représente une relation sexuelle [carnal knowledge] sans chercher à rassurer le public, et à contrôler ses émotions, par un accompagnement musical. Quand nous avons effectivement du sexe sans musique, cela semble en général plus cru, plus réel et plus proche du degré zéro du sexe dépeint par Andy Warhol dans Blue Movie (1968).

Nous trouvons quelque chose proche de ce degré zéro dans les scènes d’orgasmes que Fonda a pu jouer dans des films américains ultérieurs à Barbarella. En fait, c’est d’abord à travers la découverte de façons de représenter le sexe non-orgasmique – souvent associé à du « mauvais » sexe, présenté sans musique, comme une parenthèse et en évitant tout effet de célébration ou de lyrisme propre à l’interlude sexuel – que Hollywood a fini par trouver un nouvelle manière de mettre en scène le sexe par delà ces conventions.

Le mauvais rapport sexuel à Hollywood a d’abord été dépeint comme celui dont la femme ne voulait pas. A partir du début des années soixante-dix, cependant, il commence à prendre un autre sens : celui d’un rapport simulé [faked] ou inauthentique. C’est dans ce domaine que Fonda est apparue comme une pionnière. Le rôle qui lui valut un Oscar, dans Klute en 1971, fut le premier à complexifier le personnage de la femme fatale aux mœurs légères, habituelle incarnation du mal. Dans ce film, la femme est, dans un sens plus traditionnel et en dépit de ses mœurs, «quelqu’un de bien »[2020][2020] Williams Linda Ruth, Erotic Thriller in Contemporary Cinema, p. 118, Indiana University Press, Bloomington, 2005.. Ayant déjà prouvé qu’elle savait jouer dans They shoot horses, don’t they ? (On achève bien les chevaux, Sydney Pollack, 1969), Fonda poursuit dans cette voie en incarnant Bree Daniels, une call-girl de luxe traquée par un tueur mystérieux et protégée par un flic fort et mutique nommé Klute (Donald Sutherland). Les orgasmes de Bree, feints comme réels, importent dans la narration, bien que seuls les orgasmes feints, les « mauvais », soient directement montrés à l’écran. Dans une scène du début, Bree a un rapport sexuel avec un client. En professionnelle, elle contrôle totalement l’orchestration du plaisir du client tout en simulant le sien. Au moment de son supposé orgasme, elle se lance dans une version adoucie, mais aussi manifestement feinte, de la performance de Sally dans la cafétéria[2121][2121] Référence à une scène fameuse de When Harry met Sally – Quand Harry rencontre Sally-, Rob Reiner, 1989 (ndt)., tout en jetant un coup d’oeil à sa montre. La séance avec sa psychanalyste éclaire ce point : Bree avoue que le vrai plaisir sexuel menacerait de lui faire perdre le contrôle des évènements.

Molly Haskell et Pauline Kael examinent toutes deux dans leur critique cette première scène de sexe. Kael se plaint d’une invraisemblance dans le choix du moment : d’un point de vue réaliste, Bree aurait dû regarder sa montre avant, et non pendant, l’orgasme feint. Haskell, pour sa part, fait remarquer l’effet négatif d’une telle performance : « Comme le sait chaque femme ayant feint un orgasme, c’est trop facile pour être considéré comme une grande performance, et trop cynique pour ne pas laisser quelques traces de poison. »[2222][2222] Kael et Haskell apprécient toutes deux les nuances psychologiques apportées par la performance de Fonda. Voir Kael Pauline, “Mythologizing the 60’s : Coming Home”, New Yorker, 20 février 1978, et Haskell Molly, Review of Klute, Village Voice, 15 Juillet 1971. (Ce dernier article est consultable, en américain, ici] (ndt).. Si ces remarques sont tout à fait justes, mon intérêt réside plutôt dans le fait que ces deux critiques influentes du début des années 70, étant elles-mêmes au fait des discours de la sexologie et de sa critique féministe, trouvent désormais possible de discuter du réalisme d’une scène de (mauvais) sexe. Elles reconnaissent un mauvais rapport quand elles en voient un.

Le bon sexe serait la nouvelle façon pour un Hollywood de l’après-Code de répondre au mauvais sexe. Une opposition entre bon et mauvais constitue peut-être un terrible appauvrissement au regard des performances dont nous avons déjà étudié l’émergence en dehors des films grand-public[2323][2323] Par exemple dans la pornographie hard-core, le film d’art européen (ou “film d’auteur” – ndt) et dans l’avant-garde américaine – sans mentionner la scène remarquable et “pensive” d’accouplement dans Don’t look now (Ne vous retournez pas, Nicholas Roeg, 1973). Il est néanmoins fascinant d’observer les progrès de Fonda depuis les « exsexes » comiques de Barbarella jusqu’à la bipolarisation entre bon et mauvais qui traverse son travail ultérieur dans Klute et Coming Home (Le Retour, Hal Ashby, 1978). Dans Klute, Bree explique à sa psychanalyste que dans sa liaison avec Klute, elle lutte pour ne pas avoir de vrais orgasmes par peur de perdre son indépendance. En effet, la scène qui suit semble d’abord être l’antidote du bon sexe contre les orgasmes qu’elle simule avec ses clients : effrayée par une menace de mort, Bree a rejoint Klute dans son appartement en sous-sol pour dormir à ses côtés. Ils sont allongés sur deux matelas juxtaposés, jusqu’à ce qu’au milieu de la nuit, Bree grimpe en silence sur celui de Klute et le séduise.

Cette scène frappe par son évidente simplicité. Il n’y a pas de montage fantaisiste, pas d’accompagnement musical, et seulement une ellipse, qui nous amène d’une étape préliminaire de séduction à un rapport en missionnaire, homme dessus et femme en-dessous. Nous pourrions croire que cette scène figure le bon sexe – au moins Bree ne regarde-t-elle pas sa montre – jusqu’à ce que nous voyons s’épanouir sur le visage triomphant de Bree, tandis que Klute exprime de manière étouffée son plaisir, un regard de contrôle. Mais le triomphe est trop vain, et elle le raille en lui faisant savoir par la suite qu’elle n’a pas joui : « Je ne jouis jamais avec mes clients[2424][2424] En argot, “johns” – Klute, ce que l’on a tendance à oublier, se prénomme John (ndt).». C’est sa façon d’affirmer son contrôle sur un homme dont elle serait tentée de tomber amoureuse. Le bon sexe n’est pas montré, mais il y est fait allusion dans un long monologue sur le sexe prononcé par Bree lors d’une séance chez sa psychanalyste. En voici quelques lignes :

“J’aime faire l’amour avec lui, ce qui est très déroutant et déconcertant pour moi, car je n’avais jamais connu ça avant. J’espère juste que je vais réussir à laisser les choses se dérouler…me détendre avec ça…les apprécier pour ce qu’elles sont, le temps qu’elles durent. Mais en même temps, je sens le besoin de tout détruire…de revenir au confort de l’insensibilité…j’avais plus de contrôle avec les passes…au moins je savais ce que je faisais…j’organisais les choses…c’est tellement étrange, cette sensation qui s’écoule naturellement de moi jusqu’à quelqu’un d’autre, sans qu’on cherche à l’embellir. Je veux dire, il m’a vue horrible. Il m’a vue quand j’étais méchante, putassière, et ça n’a pas l’air de lui importer : il semble m’accepter, et je suppose qu’avoir des relations sexuelles avec quelqu’un pour qui j’ai ce genre de sentiments est très nouveau pour moi. »

Les mots de Bree pourraient presque être entendus comme les meilleurs conseils que Hollywood se donne à soi-même pour parvenir à des représentations de relations sexuelles qui saisissent quelque chose de cette tension circulant entre deux corps – c’est-à-dire sans que celle-ci soit édulcorée par la musique, rendue abstraite par un montage serré, ou de manière générale « enjolivée ». Klute lui-même ne va pas au delà de cette verbalisation, mais à la fin de la décennie, Fonda jouera encore, dans Coming Home, des scènes de sexe bref, mauvais, sans orgasme – lui valant de remporter à nouveau l’Oscar de la meilleure interprète. Cette fois cependant, le bon sexe répondrait au mauvais. Et la façon dont il serait dépeint briserait le schéma de la plupart des exemples hollywoodiens précédents, en posant la question de savoir si, pour reprendre les termes d’Anne Koedt, « certaines positions sexuelles dorénavant considérées comme « classiques » méritaient bien d’être ainsi définies »[2525][2525] Koedt Anne, opus cité, p. 101..

Le film de Hal Ashby, Coming Home, n’est pas un film pacifiste de la fin des années soixante, mais une sorte d’élégie pacifiste de la fin des années soixante-dix qui porte un regard rétrospectif sur la fin de la décennie précédente. L’histoire est celle d’une femme d’officier des « Marines » vivant en Californie durant la guerre du Viêt-nam. Au début, nous voyons Sally (Fonda) faire l’amour sans conviction avec son capitaine de mari (Bruce Dern), en une sorte d’adieu avant le départ de celui-ci pour le Viêt-nam. Dans la pénombre de leur chambre, elle est allongée, immobile en dessous de lui. Ses yeux sont ouverts et ses mains jointes sur ses plaques d’identité militaires tandis qu’il la pénètre platement et sans passion, en émettant seulement quelques petits grognements à la fin. Sally ne simule pas, elle se contente de se tenir immobile et de recevoir passivement ce que son mari lui offre. Elle ne demeure pas moins sentimentalement attachée au seul homme qu’elle semble avoir aimé jusque là.

Un adultère sera l’occasion de contrebalancer ce mauvais sexe soumis au principe du devoir conjugal, faisant de la timide Sally une femme de plus en plus indépendante[2626][2626] Comme pour Jeanne dans Le Dernier Tango à Paris (Bernardo Bertolucci, 1972) ou pour Barbarella, son éveil sexuel se mesure à la soudaine bouclure de ses cheveux.. Engagée comme volontaire à l’hôpital, elle se lie d’amitié avec Luke (Jon Voight), un vétéran paraplégique en colère, qui apprend à canaliser sa frustration et sa honte de s’être battu au Viet-nam en s’engageant dans l’activisme pacifiste. Après qu’il s’est héroïquement enchainé au pont de la base des « Marines » pour protester contre les conditions de vie des vétérans à l’hôpital, Sally lui propose de passer la nuit ensemble. Dans une scène presque parfaitement conçue pour illustrer l’article de Koedt « Le Mythe de l’Orgasme Vaginal », elle parvient à son premier orgasme avec Luke, un homme paralysé et qui ne sent plus rien en dessous de la taille.

La scène débute lorsque Luke sort en fauteuil roulant de la salle de bain de son appartement, une simple serviette autour des cuisses. Sally, qui n’a toujours pas enlevé son manteau, l’aide à rejoindre le lit et éteint la lumière. « Rallume la lumière » dit Luke, « je veux te voir ». Ce qui suit est presque une leçon de synesthésie pour film. Luke dit à Sally qu’il ne sent rien quand elle le touche (là-dessous), mais qu’il peut voir. La vue, coïncidant parfaitement avec les besoins du public en train de regarder une scène de sexe, se substitue ainsi partiellement au toucher, et légitime le fait de laisser la lumière allumée[2727][2727] Cela contraste avec The Graduate (Le Lauréat, Mike Nichols, 1967) : Benjamin claque la porte, l’écran devient noir, puis le film montre alors tout sauf ce qui se passe au lit entre le couple..

La première image visible, après que la lumière est rallumée, est un plan serré sur le couple nu et enlacé, baignant dans une lumière dorée. « Qu’est-ce que je peux faire ? » demande Sally. « Tout, je veux que tu fasses tout », lui répond Luke. Cette invitation à « tout » faire implique de se libérer de la temporalité habituelle de l’acte sexuel qui progresserait à travers ce que Kael définit comme le « fracas et la brutalité de l’érotisme » moderne, et dont la conclusion prévisible (qu’il s’agisse de tous les actes de Deep Throat, ou des scènes de sexe dans des films qui les simulent) est un orgasme masculin qui fonctionne également comme signal de la fin du plaisir féminin. Sans ce « telos », cette finalité habituelle, toutes les options deviennent possibles. Nous ne pouvons pas savoir ce que sera cette relation. Ainsi, quand dans le plan suivant, le cadre s’élargit pour nous montrer Sally de dos, à califourchon sur Luke, nous ne pouvons pas déterminer s’il y a ou non pénétration. La perversité polymorphe du corps dans son entièreté – ce qu’avait réclamée Herbert Marcuse dans Eros et Civilisation – semble avoir alors une chance d’émerger par la négociation que le couple engage sur de nouveaux moyens de toucher, de sentir et de voir.

Figure 5 : Les jambes de Sally s’agitent tandis qu’elle les serre autour du dos balafré de Luke.

Quand bien même nous interprétons la façon de faire de Sally et Luke, ce n’est jamais dans le sens d’un rapport entre un phallus puissant et actif et un réceptacle passif. D’un autre côté, nous ne voyons jamais exactement ce que Sally fait pour le plaisir de Luke, hormis s’offrir à son regard. Ce que l’on voit cependant ensuite, c’est Luke embrasser toujours plus bas le corps de Sally – dans ce que nous ne pouvons que supposer être le prélude d’un cunnilingus. Sally donne des indications, des encouragements ravis (« Oh, plus doucement ! »). Il semble que le « fracas et la brutalité » soit la dernière chose qu’elle ait en tête. Si cette scène avait eu lieu dans un film pornographique homo ou hétérosexuel, l’injonction de la pénétrée au pénétrant n’aurait pu être qu’inverse « Plus fort… plus fort ! ». « Plus doucement » suggère un monde de différence : un rapport sexuel délicat, dans lequel moins de mouvement, de force, d’ampleur [size] ou de dureté pourraient en réalité être des atouts. Le plan suivant nous montre les jambes de Sally, tremblantes alors qu’elles enserrent le dos sérieusement balafré de Luke (figure 5). Nous devinons à la place qu’occupent ses pieds, que le visage de Luke, invisible, doit être proche de ses parties génitales. Un raccord sur son visage révèle des yeux grand-ouverts, des mouvements convulsifs, un halètement qui se transforme en une série de longs « ohhhs », ce qui n’est pas sans évoquer la rencontre de Barbarella et de l’Exsexive Machine (figure 6). Lorsque Luke lui dit : « Tu es si belle » – énonçant une fois encore que son plaisir est avant tout visuel -, Sally continue encore quelques instants à s’agiter, soulevant la question de savoir quand ce rapport sexuel se terminera. Il se termine pourtant, après une longue et profonde étreinte, quand Sally dit, de façon peut-être inutile : « Je n’avais jamais ressenti ça avant ». Voici, finalement, le terme de la décennie-du-bon-sexe, comme une réponse à la fois au rapport sexuel à-la-va-vite de Bree Daniels avec son client dans Klute, et à la passivité de Sally avec son mari, au début de Coming Home.

Figure 6 : Le visage de Sally durant l’orgasme.

Dans My life so far (Ma vie, 2005), son autobiographie, Fonda explique qu’elle et Voight ont rencontré durant la préparation des rôles des vétérans du Viêt-nam paraplégiques et leurs petites amies pour connaître leurs différentes façons de faire l’amour. Au cours de ces recherches, ils furent surpris d’apprendre que les hommes avaient parfois des érections imprévisibles. Elle écrit qu’avant d’apprendre cela, « [elle] ne considérait pas comme possible que [s]on personnage et celui de Jon puissent avoir un rapport avec pénétration génitale »[2828][2828] Fonda Jane, opus cité, p. 371.. Utiliser cette possibilité aussi imprévisible que rare ne l’intéressait cependant pas. Ce qui l’intéressait, par contre, était de trouver « un moyen dramatique de redéfinir la virilité par-delà la conception traditionnelle du phallus dépendant de l’atteinte d’un but, pour aller vers une intimité partagée et un plaisir que [s]on personnage n’avait jamais connu auparavant avec son mari »[2929][2929] Ibid.. Au contraire, Hal Ashby était résolu à représenter le sexe précisément comme l’accomplissement par la pénétration d’une virilité mise à mal. Voight, pour sa part, était d’accord avec Fonda sur le fait que la scène deviendrait plus intéressante si son personnage ne pouvait pas avoir d’érection, et que de ce fait ils avaient un rapport sans pénétration.

Ainsi commença ce que Fonda appelle « la Bataille de la Pénétration ». Ashby avait d’ores et déjà dirigé la doublure de Fonda pour les scènes dénudées, en donnant pour indications de bouger comme si son plaisir venait d’une pénétration, tandis que Fonda refusait dans sa propre chair de se plier à ces actions. L’apogée [climax] de la bataille eut lieu lors du dernier jour de tournage de la scène, quand elle était sur Voight et qu’Ashby lui criait : « Chevauche-le ! Bon sang ! Chevauche-le ! ». Fonda, fidèle à sa conception de la scène, refusa de faire le jockey. Selon Ashby, Sally était à califourchon sur Luke qui parvenait à avoir une érection. Pour Fonda, l’apogée de la scène était l’expérience faite par Sally du sexe oral. La doublure dans les plans larges avait été dirigée pour « monter », alors que Fonda, dans les plans rapprochés, le refusait. D’après Fonda, les deux types de plans ne raccordent pas. Je dirais plutôt qu’ils correspondent à deux phases de la relation, une première dans laquelle Sally est au dessus et pourrait monter Luke – sa cuisse, peut-être, et non son pénis -, et une phase plus tardive durant laquelle Fonda jouit grâce à un cunnilingus. A ce moment, le corps de Luke est en dehors du cadre, « en dessous ». Au regard des images, il me semble que Fonda a gagné la bataille dans la représentation de cet orgasme comme n’étant pas le produit d’une pénétration. Pour autant, une seule scène dans un seul film hollywoodien ne saurait suffire pour gagner une bataille plus vaste, celle de l’égalité des genres dans la représentation cinématographique du sexe. Bien que Sally nous prouve qu’elle a un plaisir continu et prolongé n’ayant ni le même rythme ni la même finalité que le sexe phallique, sa performance permet finalement de redonner un semblant de virilité à un vétéran émasculé. (Ron Kovic, le vétéran paraplégique et pacifiste qui a inspiré le personnage de Luke, a dit plus tard à Fonda que le film avait amélioré sa vie sexuelle)[3030][3030] Ibid, p. 375..

Peut-être que le seul moyen de remettre véritablement en cause le discours phallique dominant sur le sexe aurait été de questionner la notion elle-même d’orgasme, en tant que point central et final du plaisir, et ultime vérité du sexe pour les femmes. Dans ces deux locutions se trouve contenue la notion d’un plaisir unique et final – un apogée [climax], ou comme Duran Duran le formule, un « crescendo » – qui de fait contredit les notions de polymorphe et de multiple.

Comme le démontre la chercheuse féministe Annie Potts, le langage de l’orgasme, même celui des sexologues les plus attentifs à la femme comme Masters et Johnson, tend à être organisé en une téléologie qui passe par l’excitation, la phase du plateau, l’orgasme, et la résolution, de manière assez conforme à ce que joue Fonda : c’est-à-dire comme une transcendance qui ramène le sujet plein et entier à soi-même malgré un début, un milieu et une fin qui souvent tendent à privilégier le modèle phallocentrique de la puissance et de la ligne d’arrivée, avec des hommes qui typiquement la franchissent trop tôt et des femmes trop tard. Potts tente de déconstruire cette opposition binaire en montrant que le moment privilégié de la présence (franchir la ligne) est dépendant de l’absence d’un « retrait » plus tardif de la présence, le retour de l’absence, de la fin de l’orgasme. Potts prône un discours sexuel dans lequel l’orgasme ne serait pas considéré comme l’unique source d’une véritable intimité. La dés-implantation générale du plaisir d’un quelconque organe en particulier renvoie à l’appel de Marcuse pour une réactivation de toutes les zones érogènes, et pas seulement des parties génitales[3131][3131] Potts Annie, “The Day the Earth Stood Still”, in The Science/Fiction of Sex : Feminist Deconstruction and the Vocabulary of Heterosex, p.79-100, Routledge, New York, 2002..

Il serait injuste de laisser à Fonda la mission de montrer seule le chemin vers un futur radieux fait d’orgasmes déconstruits. Peut-être qu’un moyen plus simple d’aborder le problème de la figuration des orgasmes au cinéma serait de rappeler l’argument avancé par Léo Barsani, d’après qui souvent « la tension agréable ou non provoquée par une stimulation sexuelle ne cherche pas à être soulagée (selon le modèle de la décharge phallique et téléologique, l’excitation menant à la satisfaction), mais à être augmentée (selon une façon clitoridienne de penser l’orgasme, c’est-à-dire une excitation qui s’étend elle-même, ou selon les termes de Potts, une réintroduction du concept de désir ) »[3232][3232] Bersani Leo, The Freudian Body : Psychoalanysis and Art, p. 34, Columbia University Press, New York, 1986.. En d’autres termes, le modèle hydraulique de l’orgasme vu comme une tension croissante se terminant par un soulagement explosif peut être compliqué par un autre modèle d’excitations sexuelles qui ne cherchent rien de plus que leur propre intensification, et ce d’une manière, comme Sally le demande , plutôt « douce ». « L’érotisme brutal et fracassant » est ainsi une forme de plaisir sexuel modelé sur ce que Bersani appelle le « grattage » (« scratch ») : il cherche la satisfaction dans la décharge, le fait d’atteindre la cible, le « point sensible » (« spot »), comme il est dit dans la chanson du film Deep Throat. Le grattage suppose toujours une force et une tactilité privilégiée d’une zone érogène au dépend d’une autre. L’envie (ou démangeaison, « itch ») est pour sa part beaucoup moins spécifiquement ciblée ; il s’agit finalement de tout ce qui permet de maintenir le désir. Le modèle « grattage » de l’orgasme a bien sûr été dominant dans la sexologie et au cinéma. Il aura donc fallu un film pacifiste sur un paraplégique pour commencer à représenter le plaisir de la « démangeaison » : anticipation, prolongation, intensification – mais pas nécessairement rude, ou visant la décharge -, et envisager de contrarier le modèle phallocentrique dominant de la représentation cinématographique d’une relation sexuelle intégrale [going all the way].

Coming Home a reçu des critiques mitigées mais a bénéficié d’une certaine reconnaissance aux Oscars (pour les deux acteurs principaux, Fonda et Voight, et pour le scénario). Les critiques étaient divisés sur l’exutoire que trouvait Hanoi Jane en jouant une femme de « marine » docile dont la transformation politique et sexuelle suivait prudemment celle de… Jane Fonda. Ils étaient aussi divisés sur le fait que le film se concentre sur les orgasmes de Sally, et qu’il souligne de nombreuses scènes par du rock des années 60. Vincent Canby a par exemple écrit que le film se « noyait dans la musique » – qu’il n’était « qu’une collection sans fin de tubes du passé »[3333][3333] Canby Vincent, “Coming Home”, New York Times, 16 février 1978.. Pauline Kael était d’accord, soulignant qu’Ashby « avait rempli les temps morts en recouvrant le tout d’un manteau de chansons rock »[3434][3434] Kael, article cité, p. 120.. David James, au début des années quatre-vingt-dix, a néanmoins réhabilité l’usage fait par le film de la musique rock, en soulignant que s’il y avait eu beaucoup de films américains sur l’anéantissement des soldats américains qui avaient combattu au Viêt-nam – et aucun long-métrage sur celui des Vietnamiens -, « l’affirmation sans équivoque » de ce film selon laquelle cette invasion était « mauvaise le distinguait de tous les autres films faits par Hollywood »[3535][3535] James David, “Rock and Roll in the Representation of the Invasion of Vietnam”, in Representations, p. 90, n° 29, 1990..

Ce qu’en revanche personne ne semble avoir relevé, par delà les critiques ou les louanges sur sa façon d’utiliser le rock comme bande-musicale contre-culturelle[3636][3636] Smith Jeff, The Sounds of Commerce : Marketing Popular Film Music, Columbia University Press, New York, 1998., est que cette musique n’est pour une fois pas employée pour des scènes de sexe. En effet, les scènes de sexe étaient, parfois, les seuls moments dans le film où de la musique extra-diégétique n’accompagnait pas l’action. Un relatif silence régnait, ponctué par les sons du sexe (soit l’exact opposé des habituels interludes en musique cherchant à masquer ce genre de sons), et ce simple fait donne à ces scènes – qu’on les admire ou pas – une intégration dramatique bien plus forte que l’interlude classique. L’objet des reproches de certains critiques, y compris Canby, serait ainsi peut-être moins la façon dont le film dérogeait aux codes du « film de femmes » [woman’s picture] en mâtinant de politique le mélodrame, que la mutation post-révolution sexuelle d’une histoire d’amour [love story] qui détaille le plaisir sexuel d’une femme sans que celui-ci soit restreint, comme il l’était auparavant, à des baisers et des ellipses, ou à des interludes sexuels en musique[3737][3737] En fait, il y a une musique diégétique presque imperceptible, présentée comme venant du hors-champ, qui joue très doucement sous la scène. Je n’ai pas été capable de la reconnaître..

Il est fascinant de voir des critiques américains aux prises avec des scènes de sexe américaines – et non européennes – qui vont jusqu’au bout, bien que ce soit simulé. Kael, par exemple, change d’avis au cours de sa critique. Elle semble d’abord suivre Canby et minimise la part de l’intrigue centrée sur « l’accomplissement de l’orgasme » : « Coming Home commence comme un film sur la façon dont le Viêt-nam a changé les Américains, pour finalement devenir un film sur une femme mariée à un va-t-en-guerre et qui va jouir pour la première fois avec un paraplégique. » A la fin, cependant, Kael ne sous-estime pas l’importance de ce nouveau thème pour les « films de femmes ». De façon plus viscérale, elle pointe le fait que le film ne suit pas jusqu’au bout la logique et la motivation de son sujet. Opposant le regard de Sally quand elle fait l’amour les yeux grand ouverts avec son mari, à celui qu’elle a lors de son rapport avec Luke (les yeux grand ouverts également), Kael écrit que la situation réclame honnêtement que le mari découvre l’infidélité par la manière nouvelle qu’elle aurait de faire l’amour avec lui. En substance, ce commentaire pourrait se réduire à la question suivante : une femme qui fait désormais « vraiment » l’amour pourrait-elle le faire avec un homme qui veut désespérément croire aux bienfaits de la guerre ? Ne présentant pas une telle scène, le film, selon Kael, échoue à traiter son sujet.

Que l’on soit ou non d’accord avec Kael, le point important est qu’au cours de sa critique, elle commence à prendre au sérieux l’orgasme en tant que sujet dramatique, non seulement comme quelque chose dont on peut discuter (comme dans Klute), mais comme quelque chose qui doit être mis à l’écran [screened], et plus viscéralement et corporellement entendu. Après avoir moqué l’importance accordée à l’orgasme de Sally par rapport à la désillusion générale du Viêt-nam, Kael reconnaît implicitement que la façon dont Fonda couche avec ses deux partenaires représente une nouvelle codification cinématographique des scènes de relations sexuelles [carnal knowledge], qui exigent désormais d’être respectées dans leurs propres termes cinématographique et dramatique. L’intuition de Kael est que le premier orgasme de Sally appelle une autre scène de sexe avec son mari. Sans relever directement que la performance sexuelle joue désormais un rôle dans les films hollywoodiens grand-public joués par des stars, Kael admet de façon tacite qu’un film hollywoodien populaire peut utiliser des performances sexuelles simulées pour exprimer la complexité psychologique et les désirs de ses personnages, et peut-être nuancer l’alternative simpliste entre bon / mauvais sexe. Elle reconnaît également de façon implicite, par son exigence d’une autre scène de sexe, ce que Canby ne pouvait admettre : la représentation cinématographique de la sexualité, incluant la description de la qualité et du genre d’orgasmes, est liée à l’intérêt pour les personnages et la narration, et est désormais une attente légitime envers les films. Ainsi, en 1978, cinq ans après le retrait des Américains du Viêt-nam, le public américain pouvait enfin comprendre l’axiome à la base de l’activisme de ma génération : « Faites l’amour, pas la guerre ».

Le documentaire de Rosanna Arquette, Searching for Debra Winger (A la recherche de Debra Winger, 2002), sur les pressions qu’entraîne le fait d’être femme, mère et actrice à Hollywood, se clôt sur un entretien avec Jane Fonda. Tout au long de ce film évoquant le parcours de célébrités féminines qui s’étaient vu offrir une multitude de rôles dans leur jeunesse, et beaucoup moins depuis qu’elles avaient la quarantaine, Fonda et Vanessa Redgrave apparaissent comme des survivantes (d’un âge encore plus avancé) dont la vie inspire bien des questions à Arquette et consort. Fonda admet sans fard qu’elle fût une mauvaise mère et qu’elle n’a jamais réussi, tout comme son propre père, à concilier son rôle de parent, sa famille et sa carrière – sans parler de son activité de militante pacifiste. Mais le moment où elle s’anime le plus, et la raison pour laquelle elle clôt le film, c’est lorsqu’elle décrit avec vivacité les plus ou moins huit fois où elle a pu pénétrer le « cercle magique de la lumière », lorsque sur le plateau, tous les yeux, toute la lumière et l’énergie se concentrent sur l’acteur principal comme s’il était « l’oeil du cyclone ». Si, dans ces moments de peur intense et de tension, un acteur parvient, et même si cela n’arrive que de rares fois dans une vie, à donner une grande performance, alors, explique Fonda, ça vaut la peine. Ce qui importe, cependant, c’est qu’elle décrit ses performances en termes sexuels, d’abord comme du mauvais sexe, puis comme du bon : et si, demande-t-elle, vous vous donnez à fond lors de la répétition et que vous « balancez votre purée trop tôt », qu’il n’y a plus rien pour la prise ? Et si durant la prise, suppose-t-elle, « vous arrivez pas à la lever » ? D’un autre côté, elle décrit avec enthousiasme à quel point il est exaltant de « taper dans le mille », toutes voiles dehors, comme un « avion qui décolle », « comme une danse à la fois avec les autres acteurs et avec la caméra, en aimant le partenaire…c’est cette merveilleuse fusion… meilleure que n’importe quel rapport amoureux »

Il peut sembler surprenant que Fonda sexualise le métier et l’art de jouer la comédie dans des termes aussi phallocentriques, compte tenu de sa contribution à notre compréhension de l’orgasme comme étant autre chose que de « balancer sa purée ». De façon évidente, Fonda est encore soumise au discours sexuel dominant et si « la lever » et « taper dans le mille » sont les expressions qui font sens pour elle, peut-être ne devrions nous pas exiger qu’elle nous apprenne comment elle lâche prise et se relaxe. Même en bonne féministe et militante pacifiste qu’elle a tenté d’être, Fonda ne parvient pas à inventer un meilleur langage. Nous pouvons néanmoins pardonner à une actrice dont l’interprétation des scènes de sexe a été aussi décisives pour le savoir cinématographique du sexe dans les années 1970, et peut-être aussi importante et influente dans la sphère féminine que la sexualité « animale » de Marlon Brando dans la sphère masculine. Ce n’est pas un accident si la sexualité américaine par excellence de ces deux acteurs s’est forgée en liaison avec le cinéma européen, et surtout français. Tous deux ont ramené la jouissance – chacun selon son genre [gender] et sa manière – dans la maison-cinéma[3838][3838] En américain dans le texte « bringing coming, […], home to the movies ». Soit un jeu de mots intraduisible, faisant référence au titre du film « Coming Home », au double-sens de « to come » (rentrer et jouir) et éventuellement au fameux slogan contre la guerre du Viêt-nam, « Bringing war home » (ndt)..

Traduit par Gabrielle Hardy et Raphaël Nieuwjaer. Avec la très aimable autorisation de Linda Williams.