Storytellings pour de nouvelles vies sur Terre

À ma surface

Camille Simon Baudry est une jeune réalisateurice et artiste sonore qui réfléchit aux enjeux environnementaux et décoloniaux. Dans ses activités de recherche, elle a souhaité partager, en même temps que son film À ma surface, cette invitation à repenser nos manières de « faire histoire(s) » et de porter nos regards au sein de la création cinématographique.

Mes recherches de cinéma sont, depuis leur tout début, animées par un profond sentiment de nécessité. Combien de récits et d’images manquantes ? Combien de cinéastes encore à travailler sur les urgences qui nous traversent ? Combien de cinémas nouveaux, révolutionnés face à la crise climatique et face à la sixième extinction de masse, a avoir perforé l’obscurité des salles ? Combien de vies autres ouvertes aux champs du sensible ? Sans doute, si la nécessité s’exprime, c’est qu’il n’y en a pas assez. Pourtant, si l’on regarde de plus près, nous pouvons remarquer que les indices de ce que nous voulons construire sont là, juste sous nos yeux.

Bien vite, nous nous retrouvons comme Cheryl dans The Watermelon Woman (Cheryl Dunye, 1996), à déterrer les pistes d’une narration manquante, minorée, réduite aux marges. À vouloir exaucer plus pleinement ce que réveillent en nous ces artefacts d’une narration qui ne s’est pas faite – depuis lesquels nous pouvons lire, mieux qu’ailleurs, l’ampleur des récits à construire et de leur profonde nécessité.

Bien vite, comme Cheryl, nous voulons embrasser ces images impossibles. Prendre part à d’autres histoires d’amour. Nous réserver un autre destin que celui qui consiste à suffoquer sous l’étreinte de nos encres millénaires : sous ce que nous avons construit pour dissocier nos corps et structurer si violemment les siècles écoulés.

Tant d’organismes sur une même surface… Si peu de nos histoires ont été racontées, si peu de points de vue éprouvés. Nous pourrions reprendre l’interrogation sublime de Lis Rhodes dans son essai Whose history? (1979) : tout ce storytelling humain, érigé en un nom universel, proclamé comme objectif, de qui est-il l’histoire ? Ce narratif qui ne nous représente pas, qui même nous ignore, ce vain miroitement face aux immensités de vide qui nous entourent, de qui est-il l’histoire ? Qu’est-ce qui a ainsi façonné le squelette honteux de notre représentation du monde ? La réponse exacte importe peu – nous savons qu’elle est liée à des logiques de domination et de pouvoir. Ce qui compte pour nous, à présent, pour toujours, c’est “quelles histoires” il nous reste à construire.

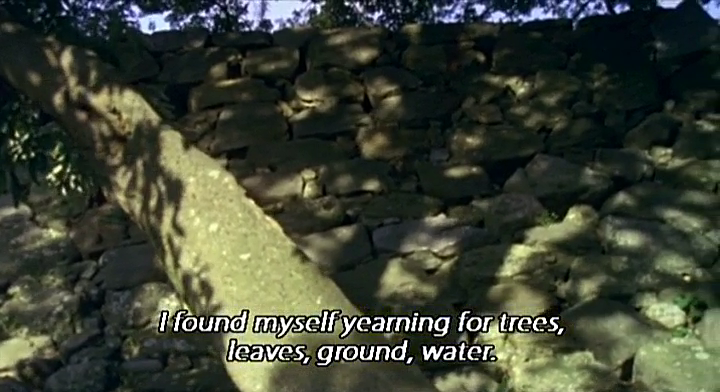

Cette interrogation motrice fait appel à des récits pluriels, qui complètent et enrichissent notre vision du monde et notre manière de le ressentir ; à des projets qui donnent voix, qui laissent place, à des œuvres qui permettent des formes nourrissantes et complexes de résonnance et de considération… Avec ses films The Body Beautiful ou Coffee Coloured Children, Ngozi Onwurah a bien montré, par l’expression des expériences complexes qu’elle a traversé (maillées par la violence des mouvements coloniaux), à quel point nos schémas d’individuation sont en réalité impurs, travaillés par des dysphories intenses, des relations imparfaites et des systèmes d’oppression difficiles à guérir – sinon par le lien le plus simple à certains corps du monde (celui d’un être aimé, celui d’un élément qui nous comprend et nous chérit : l’eau, le feu…). Les films d’Onwurah, comme d’autres, proposent des schémas d’individuation impétueusement différents des récits majoritaires, où les effets du racisme et des mouvements coloniaux sont intriqués à la question du “Qui ?”. Les corps et les consciences que nous identifions commencent à faire partie d’un tissu plus complexe, dont l’histoire intime ne constitue qu’une fibre abîmée, enlacée à tant d’autres facteurs.

Que pensons-nous connaître de l’étendue vaste des entremêlements qui nous lient au monde et aux autres vivants ? Sommes-nous seulement des êtres dont nous connaissons les frontières ? Un cinéma comme celui de Chick Strand, où la fluidité texturale de l’image, navigue avec attention entre les corps, l’eau, les étoffes et les effets de la lumière, balayant le monde d’un amour intense (comme dans Artificial Paradise, Fake Fruit Factory ou Angel Blue Sweet Wings), ouvre des espaces de résonnance et de projection qui semblent même dépasser les schémas individualisants, et qui pourraient parfois s’étendre par-delà l’humain.

À notre tour, nous nous devons d’établir des modernités esthétiques à la mesure des nécessités qui nous incombent. Nous qui sommes “autres”, nous avons pour mission de nous reconnaître et de reconnaître les autres, vivants et non-vivants : engager une représentation plus profonde et diverse de l’expérience de la vie sur Terre.

En déconstruisant les visions dominantes de relation et d’individuation (coloniales, impérialistes, anthropocentriques, genrées, etc), en laissant place à des jaillissements troubles, cyborgs, silencés ou inattendus, à des syncrétismes salvateurs, en posant notre regard avec attention, amour et considération, il semble possible d’ouvrir la voie à d’autres rapports au monde.

La création de ces lieux de résonance et la formulation de ces représentations complexes passent inévitablement par l’enrichissement de notre grammaire cinématographique et par la reconnaissance de champs de créations minoritaires et novateurs.

Ces nouveaux storytellings auxquels nous sommes appelé·es sont tant d’histoires nouvelles ou renouvelées, que de manières propres de les raconter.

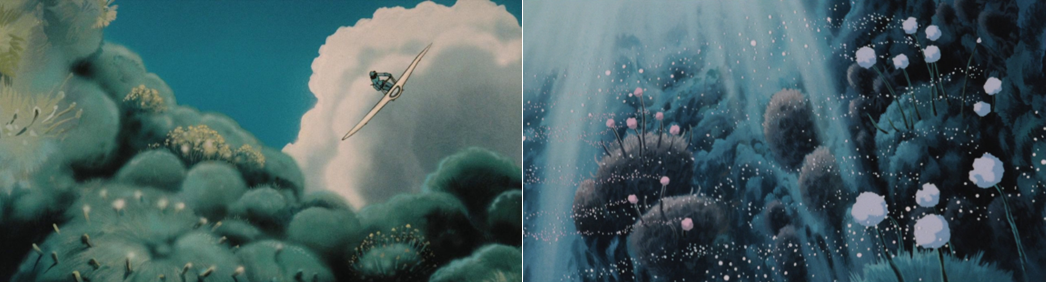

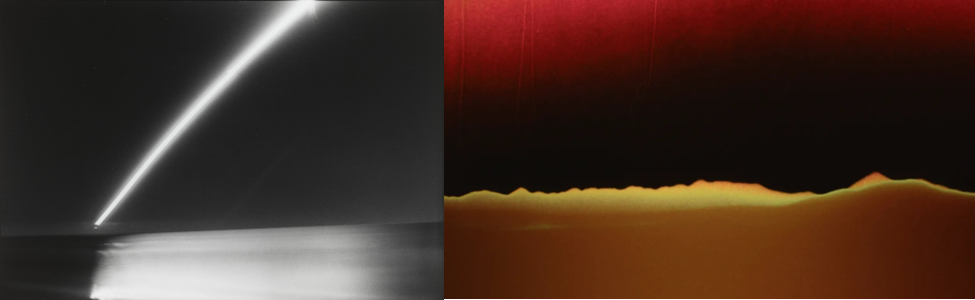

Filmer l’horizon est devenu une chose différente après Michael Snow, Hiroshi Yamazaki ou Daïchi Saito. Nos regards ont beaucoup à apprendre. Il faut pouvoir regarder la Terre en ce qu’elle est “terre” c’est-à-dire “sol”, “foyer” ou “milieu” et non en ce qu’elle n’est pas (un vaisseau, une corne d’abondance, une arche, un réfrigérateur – comme le signale Malcom Ferdinand[11][11] Une écologie décoloniale : penser l’écologie depuis le monde caraïbéen, Malcom Ferdinand, Seuil, 2019 – notamment p.131, L’ARCHE DE NOÉ : Quand l’environnementalisme refuse le monde). Les travaux et les films de ces artistes aident à se représenter le passage des jours, le tremblement de la ligne d’horizon. Ils intensifient notre rapport à la surface et font sentir, pas des effets cinétiques, de condensation, d’accélération, de montage, quelques mouvements profonds du monde, relégués jusque-là à l’infra-basse de nos sensations. En présentant à l’oeil de façon plus expressive les variations de la lumière et de l’atmosphère, et comment elles se conjugent au climat et au relief, ces œuvres traduisent quelques enjeux fondamentaux de notre existence dans ce milieu si singulier.

Sans doute, les mouvements immédiats de notre conscience nous amènent trop peu sur les champs du sensible, ou peut-être sont-ils très tôt redirigés ailleurs ? Pourtant, au fond de nous, nous le savons. Nous connaissons les sentiments les plus simples : ceux que provoquent les rencontres inter-espèces, les rayons de soleil ou les formes de partage, quelles qu’elles soient. Ce sont ces sensations primaires, ce domaine fait d’intuitions sourdes, que l’animisme inhérent à la technique cinématographique vient parfois rappeler. C’est une chose que souligne très bien Teresa Castro au sein de ses recherches[22][22] Pour les travaux et recherches de Teresa Castro cf. l’ouvrage Puissance du végétal et cinéma animiste – La vitalité révélée par la technique (Presses du réel, 2020) qu’elle a co-dirigé mais aussi quelques unes de ses conférences qui sont trouvables en ligne – ces travaux détailleront le sens et l’usage précis du mot “animisme” que j’ai ici repris. (notamment dans l’ouvrage Puissance du végétal et cinéma animiste – La vitalité révélée par la technique, qu’elle a co-dirigé). Elle rapportait ainsi une citation de Germaine Dulac assistant aux flagrants effets des films réalisés sur le mouvement des plantes[33][33] Citation tirée de Films visuels et anti-visuels (Germaine Dulac, 1928) rapportée par Teresa Castro dans son texte « À l’écran, le végétal s’anime. Cinéma, animisme et sentience des plantes », dans l’ouvrage Puissance du végétal et cinéma animiste – La vitalité révélée par la technique (Presses du réel, 2020) : « Nous sentons visuellement la peine qu’a une tige pour sortir de terre et fleurir. » Si le terme de « peine » n’est certainement pas le plus approprié, le début de sa phrase réserve l’objet de notre intérêt : “Nous sentons visuellement“… La vitalité et les intentions de la plante en question, si différente qu’elle soit de nous, si immobile et mystérieuse qu’elle puisse être à nos yeux quotidiens et inattentifs, sont rendues sensibles et immédiatement intelligibles par l’expérience cinématographique. Ce que souligne ce témoignage de Germaine Dulac (comme pourrait en témoigner aussi sa pratique de cinéaste) c’est bien l’existence, la consistance et le pouvoir d’épistémologies proprement cinématographiques : de manières de sentir, d’être, de voir, de comprendre, intriquées aux outils techniques dont nous disposons et dont nous souhaitons faire usage.

En un siècle, le contexte a bien changé, mais il y a de quoi se réjouir. Comme je le disais en introduction, les indices de ce que nous avons à construire sont là, juste sous nos yeux, dans ce large corpus d’un grand siècle de cinéma, dans cet océan d’images en mouvement, dans ces flux du XXIe siècle où les archives, les documents, les réseaux, les recherches, n’ont jamais été si ouvertes – à s’y noyer sans nul doute. Pour construire ces narrations nouvelles, il faut avant tout travailler le « voir » et le « raconter » en se basant sur des formes et des points de vue radicaux : emprunter des chemins véritablement révolutionnaires. Le mouvement que suggérait bell hooks dans son essai Feminist Theory: From Margin to Center, allant de la marge au centre pour fonder une pensée féministe consistante et intersectionnelle, est à reprendre pour construire des champs de créations crédibles. Elle ouvrait son livre ainsi : « Être dans la marge, c’est faire partie d’un tout, mais en dehors de l’élément principal. ». C’est en s’appuyant sur des points de vues relégués aux marges (en l’occurrence, ceux de femmes noires et issues des milieux populaires) qu’elle put en bouleverser l’élément principal (le féminisme universitaire blanc) et tracer des perspectives inclusives et révolutionnaires. Dans le cas de la création cinématographique, il y a précisément un mouvement à opérer : une dynamique, à construire ou à revivifier, permettant aux idées radicales de cinéma de naviguer jusqu’aux coeur de l’élément principal dont elles constituent le dehors (l’industrie cinématographique mainstream). Le foyer de ces nouveaux storytellings se trouve donc quelque part au sein des cinémas intersectionnels, féministes, sensibles aux vivants, décoloniaux, queer, et évidemment au sein des épistémologies formelles générées par la création cinématographique d’avant-garde ou expérimentale[44][44] Concernant les épistémologies du cinéma avant-garde et expérimental se référer par exemple à l’ouvrage récent Expanded Nature sur les questions écologiques (dir. Elio Della Noce & Lucas Murari, ouvrage collectif, Light Cone Éditions, 2022), si ce n’est encore dans les formes diverses d’images animées et de création sonore (considérées comme marges ou dehors de l’industrie cinématographique dominante). Aussi faut-il constituer des nouvelles méthodologies de tournage, défendre les intérêts multiples de l’argentique (écologique, visuels, sensoriels, dans la structure des tournages, dans la conservation), défendre un usage intelligent du numérique, envisager des écosystèmes relationnels différents au sein de la production et des tournages, penser de nouvelles économies… C’est en se posant au croisement de ces circulations infinies des savoirs, transdisciplinaires, collectives, de partage, d’écoute, d’attention, de considération, d’apprentissages mutuels, de contribution, qu’il nous devient possible d’enrichir profondément nos créations, mais surtout, de leur donner une véritable effectivité. Le cinéma n’est pas tant un vecteur de propos, d’intentions ou d’émotions, c’est surtout un médium qui imprime plus largement les processus divers qui conduisent à le former. Ces storytellings pour de nouvelles vies sur Terre naîtront des nouvelles vies que nous mèneront, en tant qu’artistes, en tant que personnes, en tant que militant·es, en tant que cinéphiles.

Nous pouvons alors réapprendre à sentir le Soleil se mouvoir et la vibration des jours qui nous lient à la moindre petite pousse, comme dans les films de Jonas Mekas ou Stan Brakhage, ou chez les cultivateurs de riz dans L’histoire du village Magino d’Ogawa Productions[55][55] Référence empruntée à Matteo Boscarol · Hata Ayumi évoque dans son essai Filling Our Empty Hands: Ogawa Productions and the Politics of Subjectivity le ine ningen 稲人間 : l’idée d’un humain possédé par la pousse de riz. Une entité métophorique que le collectif (Ogawa Pro) a poursuivi afin de capter l’essence de la cultivation du riz.. Nous pouvons réapprendre le rythme de l’empathie et de sentiments essentiels, et dégager ainsi de nouveaux espaces pour la pensée – ce qui passe avant tout, comme dans les films de Trinh T. Minh-ha, Makoto Sato, Sharon Lockhart, Sumiko Haneda ou Chick Strand, par l’art de se placer par rapport aux personnes et aux entités que l’on filme : poser un œil qui ne soit pas sur ou par-dessus, et ce, à toutes les étapes du processus créatif. Pour cela, sans doute, il faut porter un regard apaisé sur notre propre existence, se situer, et connaître son endroit. Il est possible, pour ce faire, d’intégrer nos relations hybrides (corps humain et caméra, perceptions et outils numériques) à notre plus simple appréhension du monde (comme l’ont fait Mekas, Robert Todd ou Nathaniel Dorsky). Cela fait longtemps que nous sommes des cyborgs. Cette intégration de nos outils pluriels pour penser et représenter notre être au monde constitue d’ailleurs en soi une forme de courant dans la création expérimentale contemporaine, avec des œuvres aussi différentes One Thousand and One Attempts to Be an Ocean de Yuyan Wang, The Glass Note de Mary Helena Clark, worlds de Isaac Goes, Happy Valley de Simon Liu, The Air of the Earth in Your Lungs de Ross Meckfessel ou encore Sol in the Dark de Mawena Yehouessi, qui toutes tentent de mettre à jour notre manière de voir, de penser, d’associer, au regard des mouvements rapides et profonds qui conditionnent nos existences.

Nous pouvons ainsi mettre en scène la façon dont tous les récits se mêlent, faire sentir le rôle fondamental que jouent les éléments qui nous lient, comme le ciel, la neige, les fleurs, l’eau et nos outils. C’est que l’on retrouve, déjà, dans certains films de Jean-Luc Godard (Je vous salue Marie, JLG/JLG, etc…), où les nombreux plans de paysages invitent notre regard à entrelacer les récits humains (des organismes et des techniques) avec ceux des éléments et des saisons ; chose que parvient à faire également Sharon Lockhart dans Double Tide, avec une grande dévotion et une grande attention, par deux plans-séquences fixes restituant deux récoltes de palourdes, captant ainsi, en plus d’un geste de travail, un paysage sonore riche, sous les évolutions de la lumière et du paysage. Mais ces entremêlements paraissent de manière encore plus puissante au sein de cultures qui héritent directement de croyances et de visions animistes – qui, de fait, se dégagent plus aisément du clivage chimérique entre nature et culture imposé par les mouvements coloniaux. C’est ce qu’on l’on voit très bien dans des films comme ceux de Collectivo Los Ingrávidos (Tonalli, The Sun Quartet), Mani Kaul (Before my eyes) ou encore Govindan Aravindan, réalisateur de Kummatty ou de Kanchana Sita, dans lequel la déesse Sita, au centre du récit, est incarnée à travers des plans mettant en scène la forêt ou d’autres éléments, lui permettant ainsi d’échapper à la pesenteur de son destin par la perspective féministe d’une représentation transcendante. D’une façon plus explicite encore, sur le ton du coming-of-age ou de la métamorphose, les films de Gakuryu Ishii (comme August in the water, Mirrored Mind ou Tokyo Blood) présentent la connexion surnaturelle aux éléments terrestres et à une forme de conscience transcendentale comme la voie vers une guérison intérieure et extérieure, vers la cicatrisation éventuelle des périls engagés par le mode de vie capitaliste (sècheresses, dépressions, aliénations, maladies).

En brouillant les sources de nos perceptions (image, temps, son) et en condensant le tissu de nos expériences, il est sans doute possible de sublimer encore davantage ces entremêlements des perspectives, ces croisements de corps et de vies aux natures diverses. Los Ingrávidos, cités précédemment, construisent justement un cinéma chamanique, où les surimpressions d’images et les chevauchements des techniques élaborent, au gré des rythmes et des impulsions, une transe comme résistance cinématographique aux violences politiques, économiques et écologiques contemporaines. L’espace ainsi élaboré par le film devient un endroit privilégié de réflexion, de sentiment et d’élaboration pour des perspectives révolutionnaires.

Le projet du Black Audio Film Collective (1982-1998) fut sans doute porté par une impulsion semblable de résistance, une même nécessité de contre-images (face aux violences du racisme, des déplacements coloniaux, des répressions policières, des politiques libérales et des couvertures médiatiques au Royaume-Uni). Derrière chaque image et chaque boucle sonore des films du BAFC (comme Expeditions 1 – Signs of Empire et Handsworth Songs de John Akomfrah) on croit encore sentir résonner les mots du poète Derek Walcott : « The Sea is History ». En tentant, par l’entrelacement des sources de nos sensations, d’établir des cinémas de transformation psychique, liés aux conditions afro-descendantes, afro-caribéennes et aux déplacements coloniaux, jusqu’au sol du Royaume-Uni, le BAFC fait transparaître, d’une manière sourde, tout le poids de la Terre et des océans parcourus, toute l’ampleur de la plaie coloniale et du rapport d’extraction et d’exploitation opéré sur les vies. En faisant surgir un hors-champ impalpable qui hante les images et l’actualité, le BAFC déploie des espaces de vision uniques, qui dépassent les possibilités du langage politique et qui aspirent à régénérer les sentiments complexes que le présent appelle[66][66] Ma rencontre avec avec Handworth Songs et le Black Audio Film Collective est profondément liée aux travaux que mènent Kodwo Eshun & Louis Henderson : leurs recherches ont déjà fait l’objet de plusieurs séminaires, rencontres et projections. Les réflexions que je propose renvoient donc assez directement à leur travail, lequel s’axe plus particulièrement sur la dimension sonore de Handsworth Songs, le rôle de Trevor Mathison et de la musique industrielle, l’usage du sampling (visuel et sonore) ou encore la non-linéarité de la narration. Je ne cite pas non plus les mots de Derek Walcott par hasard puisque Louis Henderson a réalisé un film The Sea is History, d’après ce poème éponyme.

L’idée d’une résistance qui se fonde aux frontières de la perception est sans doute un des points fondamentaux du cinéma d’Apichatpong Weerasethakul. Elle se présente alors entre le trouble des étirements temporels, par des brouillages et des franchissements subtils qui s’opèrent tant par la mise en scène que par les mouvements profond du récit. Le film auquel nous faisons face, tout comme la Terre, devient ainsi le terrain d’osmoses profondes que nous sommes amené·es à rencontrer, engageant, de fait, une relation au monde qui dépasse l’humain et qui nous connecte à nos entours, à notre passé, à notre devenir, et aux organismes divers que nous pouvons croiser.

Ces représentations pluriverselles sont alors autant d’occasions d’entrevoir les liens profonds qui tissent le relief commun de nos existences sur Terre. Tout tient à la forme de nos storytellings. Il faut, à travers eux, déconstruire l’idée que le monde est choses, sujets, objets, et filmer sur le régime de la manière, de la variation et de la dédication : rompre avec nos schémas incessants de réifications pour retrouver le chemin d’imaginaires salvateurs par le sentiment et l’attention. C’est là un travail proprement décolonial.

Ce que nous avons construit pour dissocier nos corps et structurer si violemment nos sphères, nos sociétés, se fonde sur notre initiale proximité, sur notre appartenance à un monde, à un milieu qui nous unit. Tout mur maquille un espace commun. Quoi que nous fassions, peu importe combien nous voulons le nier, nous sommes tous et toutes si profondément liées : tous et toutes parts d’un organisme qui nous dépasse et qu’il nous faut chérir. « La frontière de mon corps ce n’est pas le bout de mes doigts, ni la pointe de mes cheveux, clamait Virginie Despentes[77][77] Texte lu par Virginie Despentes le 16 octobre 2020 à l’occasion du séminaire de Paul B. Preciado Une nouvelle histoire de la sexualité tenu au Centre Pompidou (oct. 2020).. La frontière de ma conscience n’est pas ma force de conviction, c’est l’air vicié que je respire et l’air vicieux que je rejette, la boucle dans laquelle je m’inscris est bien plus large que celle que ma peau définit, l’épiderme n’est pas ma frontière. »

À chacun·e d’inventer ou de réhabiliter ce qui rendrait sensible cette proximité intense, ces circulations profondes, ce trouble qui connecte les corps inertes des rochers ceux des circuits imprimés : notre pratique commune du vivant. Créer ces histoires, dessiner les contours de ces films, c’est surtout réinterroger perpétuellement notre regard afin de donner à ce « nous » une forme véritablement ouverte. C’est en dégageant tant que possible les toxines qui peuplent nos regards que nous pouvons devenir aptes à mettre en scène ces histoires autres : celles qui sauront à leur tour guérir nos regards, celles qui dresserons les lignes de nos cicatrices.

Par des moyens troubles, hybrides, en suivant l’obstination la plus profondément ancrée en moi, j’ai commencé à créer ce monde d’échos et de vibrations, ce que j’ai ensuite appelé le “cinéma cosmo-symbiotique” : le cinéma d’un « monde de vivants liés ». J’ai tenté de dissoudre des sentiences humaines dans des espaces troubles, natureculturels, j’ai brouillé les frontières de leurs corps prétendus dans l’étendue de ce monde-organisme. C’était ma façon, jusqu’à aujourd’hui, de composer un cinéma pertinent. Ma génération est entrée dans l’âge adulte avec la conscience pleine que sa fin approchait peut-être. Lorsque j’ai décidé que je ferai des films, je me suis dit que c’était l’une des rares choses auxquelles je pouvais vraiment m’appliquer, et que c’était sans doute aussi l’une des plus belles : me dédier au monde sensible et à la possibilité de rétablir des liens. Je me souviens encore de cette phrase de Sharon Lockhart dans son texte écrit pour la revue Les Saisons[88][88] L’amour passe. La Passion reste · Love is fleeting. Passion is forever, Sharon Lockhart, Les Saisons n°3 (Pauline Rigal & Baptiste Jopeck) : « Film is a medium of love. » Je ne pensais pas qu’elle résonnerait plus tard si fortement avec cette question qui surgit à mon cœur dans les paysages âpres du Veneto[99][99] Phrase écrite pour mon dernier film en date, The Light in my veins (2022) : « Que restera-t-il de toutes ces années d’amour ? ».

N’est-il pas temps de construire enfin des storytellings pour de nouvelles vies sur Terre ?

Ce monde de rosée

est un monde de rosée

pourtant et pourtant

(Issa)

⁂

Note : Sur le terme storytelling

L’emprunt du terme storytelling au sein de ce texte est à comprendre tant en ce qu’il renvoie sémantiquement par sa racine anglaise – le “racontage d’histoire”, l’emploi et le maniement de la narration, dans l’héritage d’Ursula K. Le Guin – qu’en ce qu’il nous évoque lorsque employé au sein de la langue française – le narratif, plus général, dans lequel on s’inscrit, l’image du monde que nous construisons, en creux, en tant que narrateurices.

Là où la pensée néolibérale a fait du storytelling (ou narratif) un outil pour travailler l’ethos, l’image de soi, avec l’idée que læ narrateurice prend une position de pouvoir, échappe aux enjeux du monde qu’iel décrit en le re-façonnant librement ; j’emploie ce terme à contre-courant, en l’envisageant non pas comme un outil mais comme un acte affectif, et en tentant d’abolir cette distinction et cette opposition entre le monde et le soi. Les premières histoires que nous avons entendues étaient pour la plupart d’entre nous des actes profonds d’amour. Cette dévotion n’était pas que le berceau de sentiments absolus et mutuels, c’était aussi une première manière d’apprendre à nous rencontrer : d’apprendre que nous sommes ensemble, d’apprendre à se sentir, à porter nos regards, d’apprendre à se re-connaître. C’est dans le sillon de ce geste total qu’à l’âge adulte nous pouvons, probablement, à notre tour, dans une continuité directe, corriger les injustices des histoires que nous avons connues et composer un réel projet de story-telling, une image de « nous/autres », de toustes qui composons la Terre : une narration pour se lier, tenter de se comprendre et pour faire ensemble organisme vivant. Cette démarche, à l’inverse d’une fabulation, est une mise à nue du monde, qui commence par le don d’un « soi/monde » dans la matrice de nos langages.

J’ai évoqué la vision d’Ursula K. Le Guin mais il me faut également rapporter les mots de Trinh T. Minh-ha qui, dans son livre Femme, Indigène, Autre (1989), parle si brillamment de l’ « être écrivaine » en se connectant elle aussi aux traditions orales, aux mondes des histoires et, évidemment, à la question de la langue. Son ouverture, intitulée L’histoire a commencé il y a longtemps… (The Story Began Long Ago …), a pour avant-dernier paragraphe les phrases suivantes (telles que traduites par Julia Burtin Zortea et Claire Richard pour B42) :

« L’histoire ne cesse jamais de débuter ni de s’achever. Bâtie sur des différences, elle semble aussi anonyme qu’inépuisable. Son (in)finitude subvertit toute idée de complétude et son cadre résiste à toute totalisation. Les différences qu’elle fait surgir sont non seulement des différences de structure, dans le jeu des structures et des surfaces, mais également des différences de timbre et de silence. Nous – vous et moi, elle et lui, nous et eux – différons dans le contenu de nos mots, dans la construction et l’assemblage de nos phrases, mais plus encore, à mon sens, dans le choix et le mélange des énoncés, l’éthos, les registres, les rythmes, les coupes, les pauses. L’histoire circule comme une offrande, une offrande entièrement vide que chacun·e peut s’approprier en la remplissant à sa guise, mais que personne ne peut jamais posséder réellement. Une offrande qui repose sur la multiplicité. Qui demeure inépuisable tout en respectant ses propres limites. Ses départs et ses arrivées. Son silence. »

À Ma Surface from Camille Baudry & Yeongseo Jee on Vimeo.

Quelques références

Peau noire, masques blancs, Frantz Fanon, 1952

Whose History? / L’Histoire de qui ?, Lis Rhodes, 1979 – Traduit en français par María Palacios Cruz pour Les Saisons n°3, 2021

Feminist Theory: From Margin to Center / De la marge au centre : Théorie féministe, bell hooks, 1984

Artificial Paradise, Chick Strand, 1986

The Carrier Bag Theory of Fiction, Ursula K. Le Guin, 1986

Surname Viet Given Name Nam, Trinh T. Minh-ha, 1989

Woman, native, other, Trinh T. Minh-ha, 1989 – paru récemment sous le titre Femme, Indigène, Autre aux éditions B42

The Watermelon Woman, Cheryl Dunye, 1996

When species meet, Donna Haraway, 2008

https://vimeo.com/195588827, Jennifer Allora & Guillermo Calzadilla × Ted Chiang, 2014

A billion Black Anthropocenes or None, Kathryn Yusoff, U. Minnesota Press, 2018

Une écologie décoloniale – Penser l’écologie depuis le monde caribéen, Malcom Ferdinand, Seuil, 2019

Minor Feelings: An Asian American Reckoning, Cathy Park Hong, One World, 2020

Anthropocènes Noirs. Décoloniser la géologie pour faire monde avec la Terre, Malcom Ferdinand, Terrestres, 2020

Puissance du végétal et cinéma animiste – La vitalité révélée par la technique, (dir.) Teresa Castro, Perig Pitrou & Marie Rebecchi, Presses du réel, 2020

Les Formes du visible : une anthropologie de la figuration, Philippe Descola, Seuil, 2021

Hors-sol les nerfs sont tendus, La leçon des images de Seumboy Vrainom :€, Centre Pompidou, 2021

What White Men say in Our Absence, Elaine Hsieh Chou, The Cut, 2022 (avertissement : article qui traite assez directement de la fétichisation et de faits graves de violence)

Expanded Nature, (dir.) Elio Della Noce & Lucas Murari, Light Cone Éditions, 2022

Focus : Corps Noirs – Archives de la violence, FCDEP #24, Collectif Jeune Cinéma, Maxime Jean-Baptiste, 2022 – notamment pour sa soirée d’ouverture :https://player.bfi.org.uk/rentals/film/watch-coffee-coloured-children-1988-online & Sol in the dark (Mawena Yehouessi, 2022)

Femme, Indigène, Autre, Trinh T. Minh-ha, B42, 2022

Prendre soin – Autour des films de Haneda Sumiko, Cycle de programmation au Jeu de Paume, Teresa Castro & Ricardo Matos Cabo, 2022

https://lafabrique.fr/programme-de-desordre-absolu/, Françoise Vergès, La Fabrique éditions, 2023

Remerciements, pour leurs films

Ngozi Onwurah · Trinh T. Minh-ha · Chick Strand · Apichatpong Weerasethakul · Black Audio Film Collective · Sharon Lockhart · Shu Lea Cheang · Sandra Lahire · Sumiko Haneda · Cheryl Dunye · Makoto Sato · Kaidu Club & Han Okhi · Jordan Peele · Byun Young-joo · Govindan Aravindan · Theresa Hak-kyung Cha · Daïchi Saito · Ogawa Pro · Hiroshi Yamazaki · Sarah Maldoror · Toshio Matsumoto · Chantal Akerman · Mani Kaul · Stan Brakhage · Edward Yang · Jean-Luc Godard · James Benning · Sonia Levy · Rose Lowder · Straub & Huillet · Gakuryu Ishii · Franco Piavoli · Jonas Mekas · Robert Todd · Mary Helena Clark · Klonaris/Thomadaki · Stefano Miraglia · Larry Gottheim · Bruce Baillie

Remerciements

Carlos Casas et Xavier Garcia Bardon pour leurs partages et leurs propositions enrichissantes lors de ma résidence en Italie · Another Gaze / Another Screen · Louis Henderson & Kodwo Eshun pour leurs recherches sur Handsworth Songs · Seumboy Vrainom :€ pour tout son travail et sa leçon des images Hors-sol les nerfs sont tendus · Matteo Boscarol pour son blog et son travail de médiation autour des cinémas documentaires · Teresa Castro & Ricardo Matos Cabo pour le cycle de programmation Prendre Soin - Autour des films de Haneda Sumiko tenu au Jeu de Paume en novembre 2022 · Le Media City Film Festival pour son programme THOUSANDSUNS CINEMA tenu en ligne en 2023 · Alejandra Riera · Pauline Rigal et Baptiste Jopeck de la revue Les Saisons · Vincent Gérard · Stefano Miraglia · Occitane Lacurie · Débordements · Toustes mes ami·es · Union Quoi International·e · Yeongseo Jee · Les rives de l’Oise · Le Soleil

« Love is fleeting, passion is forever »

« Film is a medium of love »