Transit Fassbinder

Le cinéma allemand au festival de Berlin en 2018

Deux fois Fassbinder

La présence allemande au festival de Berlin 2017 avait été marquée par la figure de Fassbinder. La restauration de sa série Huit heures ne font pas un jour / Acht Stunden sind kein Tag avait permis une intense projection en une seule journée des huit heures de l’œuvre. Après trois ans de travail cinématographique seulement mais déjà plus de douze films, Fassbinder avait pu proposer en 1972 à la chaîne de télévision WDR cette série mettant en scène les ouvriers d’une usine de Cologne et leur entourage. Avec un sens très sûr du kairos, il s’était engouffré dans le besoin des télévisions allemandes de coller à l’air du temps post-soixante-huitard en brassant à sa manière les revendications ouvrières, les réflexions sur les modes d’éducation, les relations amoureuses et les structures familiales. Il suivait ainsi un nouveau mouvement de cinéma « prolétarien », où s’illustrèrent notamment Marianne Lüdcke et Ingo Kratisch pour Die Wollands / Les Wolland, qui racontait la vie d’un couple de prolétaires, et Cristina Perincioli qui dès 1971 avec son Für Frauen – I Kapitel / Pour les femmes – Chapitre 1 filmait les luttes des caissières d’un supermarché. Et il tentait également de sortir de son statut d’obstiné radical et marginal où le plaçaient ses premiers films pour le cinéma.

La série est magnifique d’invention et d’économie, particulièrement dans sa manière de faire primer la scénographie sur le découpage, par exemple dans toutes les scènes se déroulant dans les bureaux des responsables de l’usine où le groupe des ouvriers vient présenter ses revendications. Comme toujours il s’agit de croquer très vite les personnages et de garder le bon tempo. L’antinaturalisme fait mouche : au corsage fleuri d’Hanna Schygulla répondent les petits fleurs artificielles que le cinéaste fait ajouter dans l’herbe pour une scène champêtre avec Gottfried John. Tensions sociales et familiales, stylisation de la représentation, mise en tension du spectateur tenu à distance des personnages par le refus de toute identification restent des constantes essentielles.

Les spectateurs français auront la chance de découvrir la série dans quelques jours à la Cinémathèque et en salles grâce au distributeur Carlotta, alors que la précédente rétrospective à Beaubourg n’avait pu la projeter faute de matériel disponible. Et de comprendre pourquoi la direction de la chaîne n’a pas permis à Fassbinder de tourner plus que les cinq épisodes existants. Alors que la série avait une audience tout à fait satisfaisante, les responsables ont critiqué son manque de réalisme. C’était bien la stylisation de la mise en scène qui choquait.

Mais Fassbinder n’était pas présent que comme figure historique double, d’une part cinéaste revenu en grâce auprès des cinéphiles allemands à partir des années 2010 et nom toujours repoussant pour la plus grande part de l’industrie lourde du cinéma germanique. En prenant Les Larmes amères de Petra von Kant pour centre de sa comédie Casting tournée pour la télévision et dont le succès en ouverture de la section Forum en 2017 permit la sortie en salles, Nicolas Wackerbarth rend hommage au cinéaste dans une comédie de l’univers télévisuel. C’est bien entendu que l’affrontement des femmes fassbinderiennes (styliste arrivée, jeune proie insaisissable, mère abusive, fille soumise et assistante masochiste muette) ne peut plus aujourd’hui se rejouer que sous la forme d’une comédie de l’impuissance télévisuelle. Ici le rôle d’Hanna Schygulla est joué par un homme, la réalisatrice hésite dans son casting pour le rôle principal de Petra von Kant en demandant sadiquement aux candidates de dire « sans hystérie » la phrase « Je ne suis pas hystérique » et deux hommes finissent par échanger un long baiser tandis que les techniciens montent les rails d’un travelling. La distribution française annoncée de cette charge burlesque et lucide pourrait s’engouffrer avec profit dans le sillage de l’événement que constituera à la mi-avril la réédition salles de 14 films de Fassbinder accompagnés de la série Huit Heures ne font pas un jour.

1970 : le cinéma quitte les salles ?

Mais revenons à l’édition 2018 où aucune figure tutélaire n’occupait la place de l’ogre de Munich. L’histoire du cinéma allemand était incarnée par le documentaire de Robert Fischer Der Film verlässt das Kino : Vom Kübelkind-Experiment und anderen Utopien / Le film quitte les salles : De l’expérience de l’Enfant-Poubelle et des autres utopies qui intéressait les Berlinois et quelques spécialistes, mais pas les journalistes internationaux. C’était pourtant un passionnant témoignage sur la tentative d’Edgar Reitz (bien connu en France pour sa série Heimat) et d’Ula Stöckl de refuser en 1969 la logique bipolaire « long métrage commercial sous contrôle des distributeurs/ téléfilm sous contrôle des « rédacteurs » des chaînes ». Les courts métrages mettant en scène le “Kübelkind” (un personnage fantastique surgi brusquement d’une container à déchets où l’on vient de jeter un fœtus non–viable et prenant la forme d’une jeune femme), avec en vedette un mannequin français, Christine de Loup, et en guest-star Werner Herzog dans le rôle d’un maquereau assassin, renouaient avec les origines du cinéma en proposant vingt-cinq épisodes iconoclastes d’une dizaine de minutes. Ceux-ci ne furent pas diffusés dans des cinémas, ce qui aurait impliqué l’obtention d’un visa de censure (que le film ne pouvait recevoir sauf à accepter des coupes à cause d’une scène où l’héroïne jouit en se promenant dénudée dans un champ d’avoine dont les brins caressent sa vulve). Mais ils furent projetés dans un restaurant spécialement équipé où les spectateurs choisirent par un vote quels épisodes ils souhaitaient voir dans la soirée. En 1970, le film a quitté les salles pour cette expérience utopique regardée avec nostalgie par le documentariste. Les cinéastes interrogés dans le film se demandent eux quelle place occupera demain leur art sur internet et chez les firmes de SVOD de type Netflix.

Transit pour « l’école de Berlin »

En compétition cette année, Christian Petzold avait la responsabilité de représenter le courant du cinéma allemand contemporain qu’en Allemagne comme en France on recouvre de l’étiquette « école de Berlin ». J’avoue ne pas aimer cette appellation trop vague d’abord utilisée par quelques critiques allemands pour regrouper la poignée d’œuvres que réalisaient depuis 1995 trois réalisateurs habitant Berlin et ayant fait leur études dans l’école de cinéma de la ville, la dffb. Christian Petzold, Thomas Arslan et Angela Schanelec refusaient les conventions commerciales tout comme le pseudo-auteurisme du cinéma allemand dominant, mais ils pratiquaient dès leurs débuts un cinéma bien spécifique à chacun : fiction politique et genre pour le premier ; non-professionnels et territoires précis à explorer pour le second ; intensité actorale et minimalisme pour la troisième. Aujourd’hui, la dénomination sert en Allemagne à regrouper assez confusément les cinéastes de fiction considérés comme plus intellectuels et elle intègre Maren Ade (Toni Erdmann) ou Valeska Grisebach et son Western. En France, elle a le mérite d’attirer l’attention sur une cinématographie qui, dans l’imaginaire des distributeurs comme des spectateurs, peine à s’arracher à l’aura du « nouveau cinéma allemand des années 70 » (sauf s’il est question du nazisme toujours vendeur ou de la RDA depuis La Vie des autres). Elle a également le grand inconvénient de faire oublier le talent des documentaristes et celui de cinéastes inclassables pratiquant la fiction comme le documentaire, tel Romuald Karmakar, auquel le Cinéma du Réel a consacré une rétrospective en 2007.

Depuis la fin des années 2000, les cinéastes de cette mouvance cherchent à renouveler leur rapport au public allemand et international. Citons seulement le drame amoureux dans le milieu bancaire de Francfort Sous toi la ville (2010) de Christoph Hochhäusler, le western de Thomas Arslan Gold tourné au Canada et les deux films historiques de Petzold, Barbara en 2012, son plus grand succès français, et Phoenix en 2014. De manière frappante, Arslan et Petzold ont emprunté lors des dernières Berlinales des directions opposées. En 2017 Nuits claires / Helle Nächte du premier (non distribué ici) se déroulait en Norvège où un père et son fils adolescent tentaient d’engager un dialogue. Si le film n’était pas le plus passionnant de son auteur, il était tout de même ponctué par un long et beau travelling avant à travers le pare brise d’une voiture pénétrant les brumeuses étendues nordiques.

Pour Petzold, il fallait maintenant foncer au Sud, c’est-à-dire jusqu’à Marseille afin d’y adapter le roman d’Anna Seghers Transit, paru en 1944. Le film, distribué en France fin avril, conserve le titre du roman et sa structure d’ensemble. Le personnage principal, un Allemand antinazi réfugié à Paris en 1940, découvre le cadavre d’un romancier compatriote et doit retrouver la femme de celui-ci à Marseille. Là il emprunte l’identité du mort pour tenter de fuir les troupes nazies en partant en bateau et il cherche à séduire la femme du mort à laquelle il cache la vérité sur son époux. Comme la plupart des personnages de Petzold, les protagonistes de Transit sont contraints au départ et incapables de trouver le lieu qui leur est propre.

Mais le cinéaste ajoute une touche essentielle : le récit se déroule en pleine actualité française et la police nationale autour des personnages de Seghers ne chasse pas les Allemands antinazis mais des migrants. Les scènes de rafles et de descentes dans les hôtels modestes que hantent les personnages désignent à la fois deux réalités : celle de 1940 et celle de 2018. Décors, immeubles et costumes jouent un temps dédoublé. Pourtant le cinéaste ne développe pas ici une métaphore simpliste, conscient qu’il est que la chasse généralisée aux migrants qu’il filme n’équivaut pas aux traques nazies.

Petzold a expliqué qu’il se devait de mettre en scène cette adaptation du roman de Seghers, un livre essentiel pour lui comme pour Harun Farocki, qui fut son professeur de cinéma puis son collaborateur au scénario pour tous ses films jusqu’à celui-ci. Pour qui connaît l’œuvre des deux hommes, il est facile de comprendre la fascination éprouvée par eux pour ce récit où cette fois ce sont les hommes qui sont intervertis[11][11] Harun Farocki “Femmes interverties” in Reconnaître et poursuivre, p. 82, Editions TH.TY. 2002 et p.89 pour la nouvelle édition, 2017. à l’inverse de Phoenix, inspiré d’un roman français démarquant Vertigo, ou du Betrogen / Tromperie (1985), le si beau et si peu connu film de pure fiction de Farocki. Ce puissant thème de l’interversion amoureuse dans l’histoire du cinéma croise ceux de la réitération passionnelle et celui du tabou de l’amour pluriel (on remplace l’un ou l’une par l’autre, puisque la société interdit d’aimer deux personnes à la fois). Et il s’appuie sur une structure narrative forte où le cinéaste joue de l’information asymétrique entre personnages et spectateur, qui peut devenir complice de celui qui connaît la vérité.

Après la reconnaissance que lui avait valu ses deux films historiques précédents, la logique commerciale aurait voulu que Petzold tourne un film historique « bien vendeur » pour le public international, mais il choisit de déjouer cette attente. Par un acte fort, il échappe au dilemme de production : film contemporain / film historique. Alors que son travail et celui de Farocki, très souvent, ont consisté à faire se manifester le passé dans le présent, il fait apparaître ici les deux simultanément. L’image du passé que constitue l’adaptation de Transit, le livre, doit se lire dans l’aujourd’hui.

Transit travaille aussi subtilement la dimension de « roman noir » du roman d’Anna Seghers. Ce n’est nullement de manière hasardeuse que le cinéaste renvoie pour expliquer son choix d’inscrire son intrigue dans le présent au Privé / The Long Goodbye de Robert Altman, où le récit de Chandler qui se déroule en 1953 est transposé en 1973. Le décalage entre récit chandlérien fermement inscrit dans son époque et celui du film renforce chez Altman le décalage anachronique du personnage du détective. Ici, il s’agit de montrer la permanence de l’expérience de la fuite et des hésitations des exilés, sans nier les dimensions politiques distinctes de chaque époque. Conservant enfin un trait essentiel du roman, le film se fonde sur une subtile utilisation de la voix-off du personnage principal du roman, dont il transforme progressivement le statut au long du récit. Les protagonistes deviennent alors des fantômes légers, dans un temps qui s’écoule sans les atteindre, et, migrants éternels, ils quêtent toujours le départ vers un nouveau foyer.

Fausse sophistication et premiers films

Comme souvent la compétition apportait d’autre part son lot de films allemands prétentieux. L’exemple emblématique fut cette fois Mon frère s’appelle Robert et est idiot / Mein Bruder heisst Robert und ist ein Idiot de Philip Gröning, où un frère et une sœur très jeunes s’installent dans un champ ensoleillé pour lire et réviser en vue de leurs examens. La station service proche leur sert de point de ravitaillement et sera finalement le lieu d’une explosion de violence. Le cinéaste, connu en France pour son documentaire Le Grand Silence (2005), inflige au spectateur trois heures de maniérisme vide : mouvements d’appareils ostensibles, sur-jeu des acteurs, dilatation narrative, images faussement sophistiquées mêlant plans zénithaux et macrophotographie.

Les autres sections, Panorama, Forum, Perspectives du cinéma allemand, proposaient enfin de nombreux premiers films de fiction, le plus généralement peu aboutis. Les dernières années, ces films se répartissaient généralement en deux catégories : le film à sujet « social » et la nouvelle tendance européenne du film fantastique. Ainsi on retrouve à chaque festival un lot de « problèmes de société » : inceste ; rébellion adolescente ; pauvreté ; racisme…Les films sont l’occasion de démonstrations techniques pour confirmer que les cinéastes maitrisent les codes visuels de la narration glacée (dominante couleur : bleu-gris) ou bien de l’univers triste de la pauvreté (dominante couleur : brun-jaune). Pour cette année, Verlorene / Filles perdues de Felix Hassenfratz, où un père incestueux (cela se devine dès sa première scène !) vivant avec ses deux filles accueille un apprenti qui libérera les victimes de l’emprise du géniteur, choisissait le mode de la convention glacée.

La tendance fantastique, qui a pu donner naissance il y a peu au beau Der Samurai (2014) de Till Kleinert se servant du genre pour mêler social, ironie et mise en scène, était illustrée par le Luz de Timan Singer, qui tentait assez vainement de conjoindre le thème de la possession et l’ambiance visuelle (scope obligatoire) et sonore des premiers films de John Carpenter. A la semaine de la Critique berlinoise où des critiques proposent chaque jour un film absent de sélections officielles qu’ils souhaitent défendre, un autre film fantastique, Hagazussa de Lukas Feigelfeld, était beaucoup plus maitrisé. Il construit une transe spectatorielle en racontant avec lenteur et un minimum d’effets fantastiques l’histoire d’une jeune femme accusée de sorcellerie par les habitants d’un village alpin au XVème siècle. Feigefeld manifeste une indiscutable virtuosité technique aussi bien dans le maniement de l’écran large que le design sonore. Mais le film ne fait pas beaucoup plus que parcourir un territoire bien circonscrit et s’achever dans un plan large angoissant. De ce fait il laisse son spectateur contempler de loin un tour de force narratif et technique.

Enfin au Forum Luise Donschen tentait dans Casanovagen / Les Gênes de Casanova un improbable croisement entre une partie documentaire mêlant étude des chants de séduction d’oiseaux, séance de domination d’un client par une prostituée et objets sacrés de liturgie, et une partie fiction, où John Malkovich cabotinait plaisamment pour incarner un Casanova interviewé dans sa loge. Le résultat était fauché, futé, peu regardant sur ses effets et léger intellectuellement.

En réalité, il faut l’ambition de jeunes réalisateurs nés après 1980 comme Ramon Zürcher (L’Étrange Petit Chat, 2013), Max Linz (Je ne veux pas m’énerver pour rien, 2014), Julian Radlmaier (Auto-critique d’un chien de la bourgeoisie, 2017), Aline Fischer (Meteorstrasse, 2016) pour s’imposer dans le flot des premiers films de fiction des récentes Berlinales.

Politiques documentaires

C’était en tournant son regard vers les documentaires, dont une vaste gamme figure au programme des sections du festival, que l’on découvrait d’autres films marquants. Inévitablement le sujet du moment, les réfugiés, était au programme d’une séance hors compétition avec Eldorado de Markus Imhoff. Le film débute en Méditerranée avec des bateaux de secours des ONG, puis se poursuit dans des camps de clandestins exploités en Italie et se termine sur des tentatives d’entrée en Suisse. Son montage assez prosaïque n’empêchait pas de distiller de saines vérités sur les persécutions des migrants et la manière dont les échanges économiques internationaux poussent les affamés à chercher refuge dans une Europe qui les repousse. Au Panorama, Aéroport cental THF /Zentralflughafen THF de Karim Aïnouz tentait de raconter sous une forme plus noble le sort de plusieurs réfugiés accueillis dans les logements provisoires de l’ancien aéroport berlinois de Tempelhof. Mais le film reste à distance de ses protagonistes et choisit une narration bien prudente, chapitrée en mois que décomptait la voix off d’un jeune Syrien, et demeure incapable de faire émerger quelque force ou colère de son sujet.

Dans la section Forum, habituée à l’excellence (Ta’Ang de Wang Bing par exemple il y a deux ans, ou pour l’Allemagne les films de Philip Scheffner), les meilleurs documentaires de cette année avaient des sujets politiques. Se situant à la croisée de plusieurs grandes traditions documentaires allemandes, Agrégat / Aggregat de Marie Wilke propose une vison glaçante de la situation politique outre Rhin en montrant les partis traditionnels affrontant la défiance des électeurs et de leur base, et l’adhésion grandissante aux idées des partis d’extrême droite. Certains moments sont dignes des analyses filmiques de Farocki démontant les apprentissages sociaux. Des électeurs jouent au vote parlementaire dans un camion du Bundestag affrété par le gouvernement pour sillonner les campagnes. Les partis traditionnels organisent des réunions d’entrainement pour définir collectivement les bonnes répliques à opposer aux mécontents. Une autre part du film se relie plus aisément à la vision caustique d’Alexander Kluge lorsqu’il montre le travail des médias dans leur mise en scène du spectacle du politique. D’où quelques extraordinaires séquences : tournée hilarante dans sa circonscription d’un élu du SPD qui ne rencontre que des citoyens défiants, tandis qu’une équipe de télévision l’escorte ; mise en évidence du jeu que joue l’AFD, le parti d’extrême droite entré récemment au parlement, avec les médias qu’il prétend dénoncer, alors que les deux parties se nourrissent de cette pseudo-hostilité ; et préparation cynique d’un documentaire télévisé prétendant dénoncer l’extrême droite. Monté par grandes séquences séparés par de longs plans noirs autoritaires, Aggregat sait choisir autant ses cadrages que la longueur de ses plans, tandis que la réalisatrice affirme un vrai goût pour les visages et leur singularité sans masquer la sympathie ou l’antipathie que lui inspirent certains.

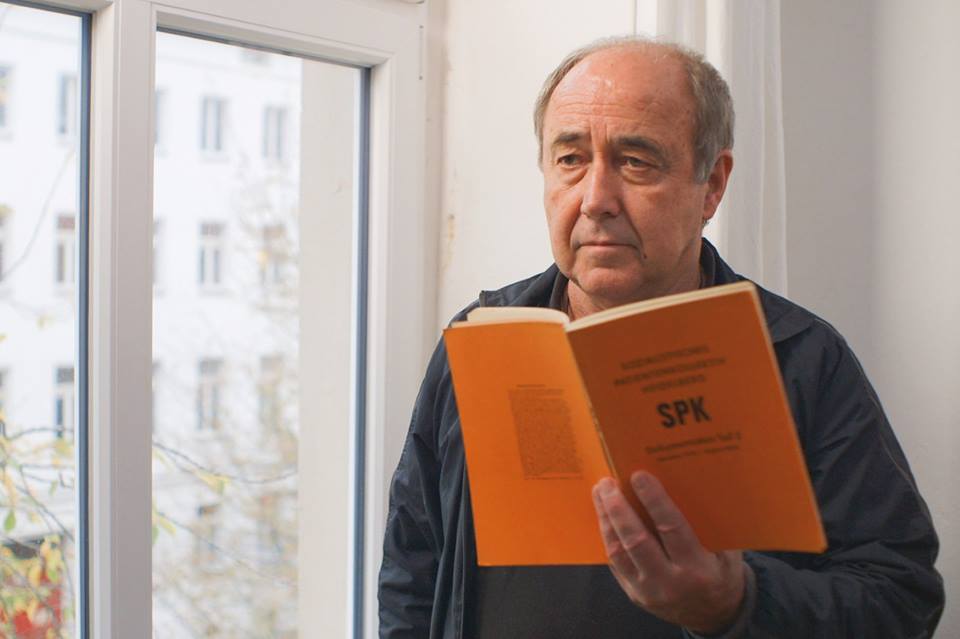

Second film important, Le Complexe SPK / SPK Komplex de Gerd Kroske traitait du Collectif Socialiste des Patients (SPK selon son acronyme germanique), un groupe de jeunes médecins et de patients engagés dès 1970 dans une démarche d’antipsychiatrie dans la ville très conservatrice d’Heidelberg. Le sujet n’est habituellement abordé par l’historiographie officielle des années 70 que sous l’angle des relations entretenues ultérieurement par certains membres du groupe avec la Fraction Armée Rouge, qui valurent la prison au fondateur Wolfgang Huber. Ici il est traité de manière détaillée pour retracer la prise de conscience qui fonde le mouvement, les réactions très hostiles des autorités médicales, la surveillance policière, le travail accompli avec les malades. Le traitement de Kroske est très sobre. Il ne fait intervenir que des participants aux événements de l’époque, engagés dans le SPK ou opposants. Il refuse toute inscription à l’image présentant ses protagonistes, ce qui leur donnerait ainsi un rôle aux yeux du spectateur qui doit les écouter sans a priori. Les témoignages sont variés affirmant aussi bien les bénéfices retirés de cette volonté de modifier la pratique médicale et d’envisager la médecine mentale dans le cadre du fonctionnement social que certains excès du groupe. Ils démontrent d’autre part la volonté constante des institutions et de la police d’entraver l’expérience. Subtilement construit dans sa manière d’entremêler les témoignages et les documents, ponctué de beaux effets de montage, Le Complexe SPK montre qu’il est possible de traiter des événements historiques des « années 68 » sans mise à distance nostalgique ou ironique. Partant de l’histoire, il pratique un véritable cinéma politique pour aujourd’hui, comme le fait Transit dans la fiction. Celui qui construit l’analyse d’une situation politique, sans confondre réflexion, information et émotion, et qui utilise les outils du cinéma pour inciter à la fois à mieux voir et à agir.