Eyal Sivan (1/2)

Sur et autour d'Etat commun

Assez peu connu en France, Eyal Sivan réalise pourtant depuis vingt-cinq ans des documentaires dont l’identité serait moins à chercher dans des constantes formelles que dans la récurrence d’obsessions thématiques : les relations Israël-Palestine évidemment, mais aussi le filmage des bourreaux ou l’écriture de l’Histoire. Cette pratique éclectique du cinéma tire sa cohésion d’une théorisation permanente sur laquelle Sivan, qui enseigne dans plusieurs universités européennes et israéliennes, revient avec nous.

Nous introduisons ce premier temps par un retour sur l’élaboration du dispositif et le tournage d’Etat commun, prolongeant les pistes politiques que nous avions proposées dans notre critique du film. Pour rappel, le film réunit par le montage des intervenants des deux nationalités s’exprimant sur la possibilité de vivre dans un État commun, thèse qui va à l’encontre de l’idée habituelle de la nécessité d’un État Palestinien indépendant. Le principe du film est de mettre en vis-à-vis, dans deux cadres de part et d’autre de l’écran, deux interlocuteurs, l’un Arabe et l’autre Juif. Ainsi, lorsque l’une des parties parle, un visage de l’autre « bord » écoute ses arguments avec attention. En résulte une conversation, certes imaginaire ou “potentielle”, mais donnant à penser qu’un dialogue est possible.

Les questions abordées dans la foulée nous font traverser une carrière forte d’une grande cohérence, et rappellent que, plus que le sujet, c’est le point de vue de l’auteur qui détermine la forme finale d’un film. Autrement dit, que l’esthétique et le projet politique sont à penser (et donnent à penser) ensemble. Cette position politique vaut encore aujourd’hui à Sivan une position marginale vis-à-vis du milieu cinématographique français. L’auteur s’en explique de la façon la plus claire qui soit : en revenant à ses films, qu’il considère en prise directe avec la vie et le réel.

Un film pour mettre en commun.

Débordements : Derrière une apparente simplicité, Etat commun, Conversation potentielle [1] fait subir au filmage de ses intervenants une double violence : à l’égard de la parole d’abord, que vous coupez, montez, prolongez ; mais aussi de l’image, puisque vous mettez en vis-à-vis des orateurs des figures spectatrices : vous fabriquez de toute pièce ce dispositif conversationnel. Ce pourrait d’ailleurs être les deux sens du terme “potentiel” : un dialogue potentiel, c’est-à-dire qui pourrait arriver ; et un dialogue porteur d’un sens potentiel. Comment avez-vous procédé techniquement ? Comment avez-vous choisi vos intervenants ? D’où viennent ces plans d’écoute ? Quelle a été votre démarche cinématographique ?

Eyal Sivan : D’abord, il faut situer ça dans la relation entre démarche cinématographique et projet politique, deux notions qui, je pense, ne doivent pas être séparées. Et tu le dis bien avec les deux sens de « potentiel » : un discours qui a du potentiel, cela sous-entend que le documentaire est prémonitoire et donne à voir quelque chose qui est de l’ordre du possible. Tu parles de mettre en vis-à-vis des spectateurs, de faire violence à la parole. Pour moi, cela correspond à la définition de modes de travail qui, à mon sens, doivent être mis en avant, révélés, ne pas rester une alchimie, des secrets du métier, surtout que ce métier est aujourd’hui généralisé : tout le monde sait filmer, monter, donc il n’y a plus de mystère. Cependant, le point le plus important n’est pas tant de donner la parole que de filmer quelqu’un qui écoute, de mettre à l’écoute. C’est pour moi la vraie question de la relation de cet objet qu’est le documentaire avec le spectateur : tu le vois dans les films avec Leibowitz[11][11] Yeshayahou Leibowitz est un philosophe israélien qui intervient dans Izkor, 1991, et surtout dans Itgaber, 1993, film dédié à sa vie et à sa pensée., dans Route 181 [2004], le point important c’est l’écoute. Toutes les scissions d’Etat commun sont extrêmement claires, mais il y a le moment dans la rencontre où il y a la vraie écoute, l’interview où le témoin est vraiment écouté. Puisque c’est moi qui ai le pouvoir de le couper, je n’ai pas besoin de faire justice pendant la rencontre, le tournage. Pour ce film, la démarche était d’arriver justement à créer une communauté de parole, d’abord définie par un déplacement du centre de la discussion : non pas je suis pour / je suis contre, mais une multiplication de paroles de gens qui ont l’habitude de s’exprimer dans ce champ là, à propos de l’état commun. J’ai tourné avec 35 personnes, jusque dans les limites de la séparation : je ne pouvais pas aller au Liban interviewer les réfugiés, ni à Gaza, ça demandait une autre logistique. Nous avons surtout procédé par déduction et disponibilité, de la part de gens qui sont entre amis, entre intellectuels, ce qui est complètement nouveau par rapport à mes films précédents.

D. : Ce sont des gens qui se connaissent et se côtoient ?

E. S. : Parmi eux, il y a de vrais amis, des collègues, certains se sont rencontrés dans des colloques, etc. Ce qui n’existe pas, c’est une communauté visible et consciente d’elle-même. Lors de la première projection à Sdérot, en Israël, un professeur, tout excité, a dit : « Mais il y a une communauté, on n’est pas seul ! » Ces gens ne sont pas ensemble, ils ne créent pas un commun entre eux. Cette image scindée renvoie donc à cette parole qui ne crée pas encore un commun. C’est pour ça que je travaille beaucoup en revenant sur les lieux : comment prolonger ? Idem pour le “[1]” : Conversation potentielle [1], c’est une première proposition, susceptible d’être prolongée.

D. : Ça, c’est très important : des gens se rencontrent pour la première fois à l’écran, mais en même temps, la rencontre n’a pas lieu, à cause de cette coupure.

E. S. : Ils se connaissent. Peut-être que les deux colons ne connaissent pas les autres, et certains travaillent à l’extérieur, mais entre les Palestiniens citoyens d’Israël et les Israéliens Juifs, ils se rencontrent plus ou moins. Mais cette rencontre là n’a jamais eu lieu.

D. : Justement, on peut se demander pourquoi ne pas avoir organisé cette rencontre, et filmé par exemple une table ronde ? Il y aurait pu avoir aussi une écoute. Et pourquoi ne pas avoir fait, à la place de cet écran divisé, un champ-contrechamp ? Est-ce que vous y avez songé, comment cela s’est décidé ?

E. S. : Absolument. Au départ, la démarche était de rassembler, avec Eric [22][22] Eric Hazan, co-auteur du livre Un Etat commun, entre le Jourdain et la mer, La Fabrique, 2012., une série d’entretiens pour en faire un livre. Puis on a laissé tomber les entretiens, voyant qu’au niveau de l’équilibre de parole, entre les identités et les lieux, ce n’était pas possible. Nous nous sommes alors lancés dans la rédaction de ce livre, extrêmement programmatique. La critique attendue est celle des moyens : comment on y arrive ? La présence du livre y répond d’une certaine manière. Ensuite est revenue l’envie de faire des entretiens, pour avoir quelques paroles. J’ai donc commencé à filmer des interviews avec des amis. Et c’est au tournage qu’est venue l’idée de les faire dialoguer. Évidemment, au départ, en champ-contrechamp. Mais si celui-ci n’est pas construit en tant que tel dès le départ, ce n’est pas un champ-contrechamp, d’un point de vue purement technique. Et surtout, Godard le dit très bien, justement dans le contexte Israël-Palestine, lors du cours qu’il donne à Sarajevo dans Notre Musique [2004], avec Mahmoud Darwich : champ et contrechamp ne sont pas la même chose. Ici, au contraire, c’est la même chose. La ligne de séparation sur l’écran, cette non-image, représente l’absurdité de cette notion de séparation, puisqu’on peut la pulvériser par un jeu : les gens ne sont jamais vus se parlant l’un à l’autre. Leurs moments de réaction viennent de mes questions, mais celles-ci sont construites à partir des arguments de tous. Évidemment, c’est tourné dans l’idée d’être monté. C’est moi qui agence les arguments, j’interroge Y au nom de X, etc.

« Si vous regardez attentivement ces deux photographies du film de Hawks, vous verrez qu’en fait, il s’agit de deux fois la même… »

D. : Vous citez les gens que vous avez interviewés. Vous êtes vous-mêmes l’élément de lien entre chacun.

E. S. : Je suis l’élément de lien, c’est-à-dire qu’il y a un élément de lien tiers, en l’occurrence le dispositif cinéma, qui crée la conversation. Une conversation n’est possible qu’en réunion, mais cette table ronde n’est elle-même pas possible car il n’y a pas un projet commun, il n’y a que des opinions. Les tables rondes, ce sont les colloques académiques, etc. Cela aurait été moins intéressant.

D. : Il y aurait eu moins de potentiel ?

E. S. : Il y aurait eu moins de potentiel, et il y aurait eu surtout moins d’écoute. À cause de l’isolement extraordinaire de cette parole, qui fait que les gens qui la portent ont un besoin réel de parler. Alors que le besoin réel est d’écouter, écouter cette simplicité : c’est limpide. Ça a l’air de quelque chose d’extrêmement radical, alors que pour moi c’est limpide. Maintenant, c’est la question des moyens qui se posent. Et le cinéma essaie de répondre à ça, cette forme est extrêmement aride parce qu’elle essaie de répondre à ces moyens.

D. : Vous accolez des gens qui écoutent, et surtout qui acquiescent, donc qui ont l’air d’accord, avec des déclarations auxquelles ils n’ont pas assistées. Est-ce qu’il n’y a pas là une limite éthique à ne pas franchir par rapport à l’usage de l’image des intervenants ?

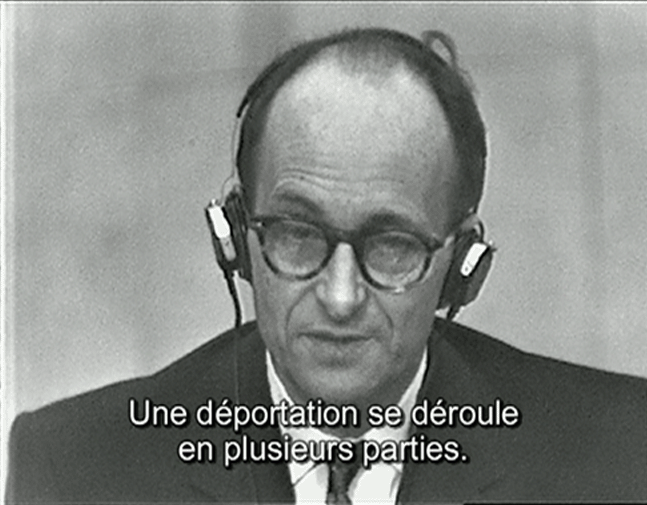

E. S. : La limite éthique est la vraie question du documentaire. C’est une question qui traverse l’ensemble de mon travail : la limite avec le montage dans Un Spécialiste, la limite dans les liens entre parole et image dans le film sur la Stasi… Je pense que la seule chose que l’on peut opposer à cela, tout en reconnaissant la limite éthique, c’est que c’est visible, ce n’est pas caché. Oui, c’est un acte extrêmement subjectif, signé, et qui prétend donner un essai politique, ce que sont la plupart de mes films. J’ai défini dans Éloge de la désobéissance [33][33] Co-écrit avec Rony Brauman, Le Pommier, 2006 le principe des « ciseaux visibles », ou en tous les cas du doute. C’est la première question qui se pose devant Etat commun : est-ce qu’ils se parlent vraiment ? est-ce qu’ils acquiescent vraiment ? est-ce qu’ils ont vu et entendu ? Il y a coexistence de deux mécanismes que je trouve très contradictoires, qui sont à la fois une exigence d’écoute et un doute permanent : douter de l’image, douter du dispositif. Cela peut paraitre contradictoire, mais c’est à partir de là qu’on joue dans le champ du politique : est-ce que ces mêmes personnes se reconnaissent a posteriori à l’écran ? Est-ce que le jeu se fait dans une connaissance intime, ou dans une perversion de la réalité ? Monter le sourire de la député Hanine Zouabi, qui était sur le “Mavi Marmara“, quand un colon parle, c’est dire que potentiellement, ce serait possible [Cf. Fig. 1]. Hanine Zouabi se reconnaît là-dedans.

D. : Il y a donc aussi un travail à faire par le spectateur qui doit questionner l’image. Mais en voyant le film, on s’est dit aussi qu’il y avait beaucoup de parole, que le film demandait beaucoup d’attention de la part du spectateur, qui doit en plus lire les sous-titres, si bien qu’on avait parfois tendance à décrocher du discours. Le film décrocherait ainsi du conflit israélo-palestinien pour forcer le spectateur à penser l’écoute en tant que telle, avec ces visages toujours attentifs. Est-ce que vous seriez d’accord pour dire que ce film peut se lire en dehors d’un conflit précis pour toucher à un thème plus général ?

E. S. : Si ce n’est pas le cas, il n’a pas de raison d’être. Si ce n’est que pour dire quelque chose, à un moment donné, sur un conflit donné, si ce n’est que la dictature du sujet, du thème qui le porte, il n’y a pas de raison d’être pour le film. Si faire un film a un sens, c’est que regarder ou écouter ont un sens en dehors du livre qui accompagne le dvd : écouter ces deux langues qui sont complètement différentes, mais qui ne semblent pas si différentes au spectateur occidental, et regarder ces personnes qui parlent. À un moment, on se demande ce qu’est l’acte de conversation, ce qu’est le visage. Est-ce qu’il y a des choses qui passent vraiment par la parole ? Mais aussi : comment faire pour que le film ne passe pas ? Comme on dit « un film passe à la télévision ». Comment faire pour avoir cette conscience qu’on a décroché à un moment et se dire, « là, il faut que je le revoie », et donc entraîner cet acte de re-vision. J’ai beaucoup entendu après ce film, ou après Jaffa : “j’ai besoin de le revoir”. Ce qui est pour moi le bonheur même, car c’est là qu’on commence à critiquer, c’est là que ça devient intéressant.

D. : La plupart des spectateurs vont voir le film comme un objet lié au livre, qui est quand même donné comme une réponse à un problème politique, voire politicien puisqu’il y a des camps, des partis qui s’opposent, etc. Le spectateur pourrait presque culpabiliser de décrocher, de ne pas entendre tout le discours, pour finalement s’intéresser aux visages et à l’écoute. Mais n’est-ce-pas justement à ce moment-là, dans ces va-et-vient entre parole et image, que le cinéma apporte sa pierre ?

E. S. : J’espère qu’à un moment, on bascule, on revient à l’essentiel : des femmes et des hommes, des êtres humains qui discutent et partagent un espace d’une neutralité absolue. Tout le reste n’est que de la “projection”. Ce décrochage, c’est le retour au fait que ce sont sur l’écran des femmes et des hommes. Ce qui est beaucoup.

D. : C’est intéressant car certains diraient qu’on sort alors du politique. Pourtant, il me semble que c’est à ce moment-là qu’on transforme, qu’on entre dans une autre forme, potentielle aussi, de politique.

E. S. : Pour moi, c’est en effet là qu’on entre dans le politique. C’est ce qui m’a aussi été reproché. C’est au moment où on commence à faire des analogies qu’on entre dans le politique. La première analogie, c’est le moment où l’image n’est pas une image de salut, où elle ne sauve pas le spectateur, mais l’interroge. Au fond, oui, ce sont des hommes et des femmes. On se rend compte du pouvoir qu’ont sur nous les projections : je dis « arabe », je dis « islam », tout de suite « kssss », il y a un sentiment de répulsion. C’était déjà le sujet de Jaffa, tout se réduit aux cinq premières minutes du film[44][44] Le film expose dès l’ouverture la volonté de l’occident, puis du sionisme, de construire une image de la Palestine en accord avec les textes sacrés : aux premières photographies datant de 1840, et aux films qui suivront s’opposent les interventions d’historiens et les témoignages de cultivateurs.. D’ailleurs on me dit souvent que mes films se résument à leurs cinq premières minutes. Un autre reproche qu’on me fait est cette redondance, cette nécessité de toujours chercher à creuser, à retourner ces projections mentales et culturelles.

Des images à mettre en doute.

D. : Votre filmographie présente un certain nombre de constantes, mais aussi quelques disparités : vous pouvez aussi bien réaliser un road-movie avec Route 181, démonter un cliché publicitaire dans Jaffa, faire des montages d’archives avec Un Spécialiste ou les court-métrages sur les génocides africains, ou encore filmer des être parlants, de Leibowitz à ces Conversations. Une telle diversité de méthode est finalement assez rare. Est-ce le sujet qui appelle un traitement particulier ? Cherchez-vous volontairement à vous diversifier ?

E. S. : Il y a d’abord le fait d’être un autodidacte total, qui n’a pas fait d’études formelles. Et donc toujours ce sentiment d’un manque de savoir, d’une lacune, fondamental. En même temps, je ne suis pas un cinéphile, plutôt un bibliophile, et je ne pense jamais en termes de style. Ni style, ni genre. Je pense une notion, qui est le dispositif. C’est lui qui impose ensuite les rapports de formes. C’est vrai que cette citation permanente dans mon travail correspond à la recherche d’un projet esthétique politique. La forme road-movie de Route 181 est née de la question : « comment on s’approprie un territoire ? » Comment deux personnes, qui ont fait des films là-bas, qui ont chacun leur carrière, leur histoire, sans rapport, se demandent en même temps, « qu’est-ce qu’on peut faire ? C’est la merde, c’est les attentats suicides… Comment on va voyager ? » À un moment, on a décidé une séparation, dessiné une frontière, et ça a donné lieu à une catastrophe. On accroche des cartes géographiques sur les murs et on regarde. Puis on loue une voiture et on va voir sur place. Après, on construit ça en cinéma. Izkor, c’est cinq semaines de commémorations nationales, que l’on suit à travers un public qui va de l’école maternelle jusqu’au bac. Aqabat-Jaber [1987], mon premier film, se déroule sur une journée : 24h dans la vie d’un camp de réfugiés. C’est donc né dans un rapport très matériel à l’image, et les choix formels s’appuient sur une argumentation : la forme doit être juste pour cette idée là. J’ai reçu le livre du témoignage de l’officier de la Stasi et le producteur qui avait acquis les droits m’a demandé si j’avais un projet : fiction, reconstitution, documentaire… sur le système de contrôle. Ça m’intéresse, je réfléchis et impose ma monteuse, et le projet prend forme sur la société de contrôle…

D. : À ce propos, où avez-vous trouvé les images d’archives pour ce film ? Il est parfois difficile de faire la part des choses entre archive et reconstitution. Celle-ci est généralement assez décriée : solution de facilité, elle peine à donner la mesure d’un contexte historique… Quel est votre rapport à cette pratique ?

E. S. : Ce qui distingue la fiction de la pratique documentaire est le problème du traitement du passé. Une pratique de reconstitution serait de l’ordre de la fiction, elle fictionnalise les évènements. Face à cela, il y aurait autre chose, qui serait de tourner ses propres archives : les travellings dans les couloirs de Monsieur B., dans Pour l’amour du peuple, ont été tournés pour « faire archive », de même que les archives ont été articulées pour suivre le texte. La première étape a été l’adaptation du texte et son enregistrement linéaire. Là-dessus ont été posées les images. On a donc décidé d’inscrire le discours de l’officier dans son décor. À partir de là, il y a reconstitution, mais elle va au-delà : on n’est pas dans le registre de l’imaginaire, elle s’intègre à la continuité des images d’archive. Il y a des raccords entre archive et reconstitution : un plan d’image d’archive montre un zoom sur une fenêtre, la caméra va aller filmer au travers. La deuxième chose, ce sont les images tournées aujourd’hui, notamment par les caméras de surveillance, et qui sont datées. Cependant, la grande reconstitution du film reste le fait que la voix est enregistrée sans caméra : c’est un acteur qui joue, parle en marchant, tourne sur la chaise, etc. C’est complètement reconstitué, dans des lieux proches de ceux du film. Tout se joue sur cette zone liminale entre vérité et véracité. Cela dit, la reconstitution telle qu’on l’entend d’habitude, c’est à chier, évidemment, puisque c’est la tentative de combler par de la « fiction fictive » ce qui manque dans le réel.

D. : C’est de l’illustration.

E. S. : C’est de la projection à nouveau, ce n’est pas du montage. Moi, je travaille sur le montage, je colle deux choses. Et évidemment, il ne s’agit pas d’être dans le passé : les caméras de surveillance et les plans des bureaux sont une reconstitution de ce qui aurait pu être la surveillance permanente d’un bureau. Ça n’existe pas, mais justement, j’utilise la matérialité de l’image pour le faire percevoir, comme dans Jaffa. C’est visible, perceptible, par le spectateur.

D. : C’est visible, mais le doute persiste : on a du mal à croire que de telles archives existent, mais « ça se pourrait ». D’autant que les documentaires jouent souvent sur la prime à la véracité des documents : l’archive incarne l’authenticité. Vos films s’inscrivent contre cela en insinuant un doute sur les archives et sur la difficulté à délimiter archive et reconstitution.

E. S. : Avoir du mal à délimiter, c’est ce qui pousse au doute. C’est cela, le rapport sain à l’image. On entre alors dans le rapport politique : on a du mal à déterminer, donc il faut prendre position. Ou c’est de la reconstitution, ou ce sont des images vraies. En ce sens, revient la question du discours esthétique et politique : la forme du film implique de séparer, de prendre position. Hors de toute question d’objectivité, de vérité, etc.

D. : La grande ressemblance entre ce film et celui sur Eichmann, c’est d’essayer de comprendre les motivations des bourreaux, qui sont tous deux de petits fonctionnaires zélés, de bons exemples de la “banalité du mal” selon Arendt. Vous essayez de creuser ce qui les a poussés à agir de la sorte, leurs « valeurs morales » pour reprendre les termes de Leibowitz dans Itgaber. Comment filmer ces gens sans tomber dans l’humanisme ? Comment filmer des bourreaux ? C’est un peu une grande question du documentaire.

E. S. : Pour moi ce n’est pas une grande question, c’est la question, c’est ce qui m’intéresse, c’est presque une obsession. Avant de savoir comment filmer le bourreau, il faut se demander pourquoi le bourreau est si peu représenté dans le documentaire. Pourquoi, alors que le monde est le résultat du mal, on en voit si peu les acteurs ? Je ne parle pas des causes, mais de ceux qui font ce mal. Le documentaire est le monde des victimes. Depuis Izkor, depuis la première Intifada, c’est une question qui m’intéresse beaucoup. Izkor se penchait sur une société justifiant son rôle de bourreau par le fait d’avoir été une victime. Je généralise, j’exagère, évidemment, mais du moins cette société se reconnaît dans une violence administrée au nom d’une violence subie. Et ce qui m’a intéressé après, avec le film sur Leibowitz et sur Eichmann, c’est moins le mécanisme d’action, la psychologie, que le mécanisme de justification. Comment ces bourreaux justifient-ils leurs actions ? Jamais par amour du mal, ce ne sont pas des psychopathes. En étant attentif à ce régime de justification, on peut identifier des formes de la banalité du mal : c’est ça qui fait la continuité. C’est à ce moment que je suis devenu cinéphile, que je me suis mis à la recherche de films sur les bourreaux. Ces dernières années, à cause de mon activité d’enseignant, je me suis intéressé à cette question : pourquoi le bourreau n’est pas plus présent, pourquoi n’a-t-il pas, autant que la victime, ce statut de témoin dans le documentaire ?

D. : Il y a tout de même des exceptions : le film de Schroeder sur Amin Dada, les films de Rithy Panh…

E. S. : Il y a des exceptions : Schroeder, Rithy Panh, Marcel Ophuls, Robert Kramer avec Notre nazi [1984], et quelques autres. Mais ce n’est pas le documentaire, ce n’est pas l’attitude des documentaristes. J’ai théorisé là-dessus et sur ce que porte le cinéma dès son invention. Le cinéma est inventé et il dit deux choses : L’entrée du train en gare de La Ciotat et La sortie des usines Lumière. L’un c’est la modernité et l’arme terrible de destruction massive, l’arme du 20ème siècle : le train ; l’autre, c’est l’invention de l’Autre, de celui qui se tient en face de la caméra, on filme des ouvriers, etc. Pour moi, ces deux choses-là s’inscrivent dans un moment qui est la sécularisation, en France on parle de laïcité, mais pour moi c’est la sécularisation. Le cinéma va devenir l’église séculaire. Il va remplacer l’Église et l’écran va devenir le lieu de la douleur de l’Autre, le souffrant qui sauve le public : avant c’était le Juif accroché au fond de l’église et après ça devient le documentaire. Les frères Lumière vont envoyer leur caméra en Orient, au Mexique, filmer l’Autre, qui va devenir la figure salvatrice du public.

D. : Aujourd’hui, et depuis les années 60, ce rôle a été repris par la télévision, depuis le Vietnam peut-être.

E. S. : Bien sûr. Mais cela reste une victime à l’écran qui souffre pour nous et provoque dans le public un sentiment de pitié, de compassion, de douleur pour l’Autre, et qui rassure le spectateur sur son humanité puisqu’il est capable d’éprouver des sentiments nobles.

D. : Mais en même temps, c’est une compassion à peu de frais, car elle ne pousse pas forcément à intervenir ou à s’indigner…

E. S. : Non, non. Simplement, elle est salvatrice. Le public, le spectateur sait qu’il est bon, puisqu’il a ce sentiment bon. Je peux sentir la douleur de l’Autre donc je suis un humain, mais ce n’est pas une interrogation. Le bourreau, au contraire, est une figure d’interrogation. Le problème avec Eichmann c’est « qui suis-je ? » Au fond, face à Eichmann, dans sa situation, dans son moment, dans sa position de faible puisqu’il est au tribunal, mes sentiments de compassion et d’identification me posent problème. Ils sont interrogatifs. Et je suis dans la position de juge, puisqu’il n’y a pas de jugement – le film ne montrant pas le verdict de la cour. C’est très complexe pour les spectateurs. Mais le spectateur lui-même est une entité complexe. L’interrogation est fondamentale, c’est pourquoi la figure du bourreau est celle qui m’intéresse. C’est là-dessus que je travaille. J’ai un projet d’exposition mêlant cinéma, art et littérature. Depuis quelques années il y a une littérature qui s’intéresse plus à cette figure du bourreau, extrêmement complexe, puisqu’elle dépend d’une conjoncture. Il y a une contingence, et en même temps il y a des notions isolées de leur contexte : Eichmann, c’est le travail bien fait, c’est une valeur ; Monsieur B. c’est l’amour aveugle, la fidélité, la fidélité à l’entreprise.

D. : L’ordre : mieux vaut un ordre injuste qu’un chaos égalitaire.

E. S. : Absolument, c’est la trouille totale et absolue du chaos, que représente le grouillement de gens, le tiers-monde, les villes non planifiées, les réseaux non connectés, les marges. L’ordre, la fidélité, le travail bien fait, sont des figures qui sont entièrement associées, dans le monde capitaliste libéral, à des valeurs positives. C’est cela qui m’intéresse : ce sont des personnages contemporains, « effroyablement ordinaires », comme disait Arendt.

D. : L’envers de cette question serait alors : comment filmer les victimes ? Comment les filmer sans les enfermer dans ce rôle de victime, et sans non plus légitimer la vengeance ? Dans Route 181, vous prenez soin de juxtaposer témoignages de Juifs et d’Arabes.

E. S. : La première chose, c’est que puisqu’il n’y a pas égalité entre Israéliens et Palestiniens, puisqu’il n’y a pas commun, l’effet d’un champ-contrechamp et de la juxtaposition leur donne déjà un statut d’égalité. Cela casse le rapport entre eux. Deuxièmement, et c’est ce que je trouve intéressant dans le travail avec les bourreaux, c’est que je ne crois pas que les témoignages de part et d’autre se contredisent. C’est là que la pratique documentaire m’a aidé à réfléchir et à analyser une situation politique : ce sont deux positions, deux points de vue. Le bourreau et la victime ne racontent pas deux histoires, ils en racontent une seule, mais selon deux points de vue. C’est ce qui permet de faire le montage. C’est sur cette question qu’il y a eu un malentendu total, et de la mauvaise foi, à propos de la scène des coiffeurs dans Route 181[55][55] Cette scène fait écho à la scène du film Shoah, de Claude Lanzmann, où Abraham Bomba, rescapé des Sonderkommandos d’Auschwitz raconte, en coupant les cheveux d’un client, comment il tondait les futures victimes de la chambre à gaz.. Ces deux coiffeurs sont posés sur la même timeline : l’un est lié à l’Europe, l’autre à la Palestine, mais en réalité, ils sont identiques, l’un existe à cause de l’autre. Bien que le point de départ soit l’Europe. Tout de suite, il y a eu concurrence entre les victimes – on a parlé de « nazification » à propos de ce film. Ce qu’il n’y a pas eu, par contre, c’est l’écoute : on n’a pas pris la scène de face pour se poser la question de sa signification. Le projet sur lequel je travaille maintenant, c’est la question du « montage interdit », non pas au sens de Bazin (que j’ai découvert tout récemment), mais plutôt de Godard : l’interdiction tient du fait que certains de ses montages lui ont valu d’être taxé d’ambigüité, d’antisémitisme, d’obsession, alors qu’il est peut-être l’un des rares artistes européens à prendre ses responsabilités dans son projet esthétique-politique sur les deux grandes questions européennes que sont les rapports aux Juifs, et les rapports aux Arabes.

D. : Je suis d’accord avec vous sur l’idée qu’il n’y aurait pas deux histoires différentes, mais une seule dans laquelle ce qui change sont les liens de cause à effet. Dans Izkor, vous filmez une scène dans un collège où une enseignante dessine au tableau un triangle reliant l’exil des Juifs causé par Pharaon, la Shoah et la naissance d’Israël. Dans vos films, vous cherchez au contraire à montrer qu’Israël existe bien à cause de la Shoah, mais pour de mauvaises raisons : la peur, la paranoïa…

E. S. : Oui, d’ailleurs ce n’est pas par hasard si elle dessine un triangle : c’est une figure en écho au Père, au Fils et au Saint-Esprit, c’est un écho à un fantasme occidental. La Bible, le peuple qui est parti et qui revient, c’est un fantasme occidental qui a été adopté par le Sionisme, mais ce n’est pas du tout le discours juif. Le Juif, il dit « l’année prochaine j’irai à Jérusalem », mais il reste à Beyrouth, puisqu’il attend le Messie. Avec la chrétienté, l’image va jouer un rôle fondamental : on invente la photographie et il y a le débat entre Darwin et l’Église. Qu’est-ce qu’on va faire avec la photographie ? On va aller prouver que ce qui est écrit dans la Bible est vrai. Et où on va aller ? On va inventer la Palestine, on va inventer un pays qui doit être comme dans la Bible. Sauf qu’en réalité, il ne l’est pas. C’est là qu’intervient le point de vue et le commentaire : pour montrer que c’est un désert, on ne va le filmer que comme un désert ; pour montrer qu’on l’a fleuri, on ne va photographier que ce qui est fleuri. On va d’abord poser un régime de justification, puis on va lui donner une image.

D. : À propos des informations télévisées, François Niney a cette formule : « Voir ce qu’on croit et non pas croire ce qu’on voit ».

E. S. : Oui, c’est ça. Et donc il faut revoir, il faut faire des révisions.

D. : Votre travail contient souvent cette portée pédagogique.

E. S. : Vous prenez les archives du procès Eichmann, vous les retravaillez et les réarticulez d’une autre façon, et ça permet de les revoir et de révéler autre chose dans le même matériau. On voyage à nouveau dans ce pays qu’on a pourtant vu mille fois.

Monter le passé pour penser l’avenir.

D. : Ce qui est étonnant, c’est que dans ces films pédagogiques, vous n’inscrivez pas votre voix en commentaire. Vous écrivez des livres, avec Roni Brauman, avec Eric Hazan, mais vous ne faites pas de commentaires. Au contraire, chez Godard justement, il y a toujours une voix off dans ses essais.

E. S. : Je n’y arrive pas. A chaque fois que j’ai essayé, cela ne marchait pas, donc je me suis rabattu sur une autre forme de voix off, qui est le montage, toujours très visible : là je montre, là j’arrête, etc. Et surtout, je travaille avec les voix des autres : ce que je sais faire, c’est prendre les voix des autres et faire un travail d’éditeur, pas seulement monteur, mais aussi éditeur.

D. : Vous prenez la parole des autres, mais vous la montez et la réarticulez.

E. S. : Oui, comme je prends les images des autres, des services de propagande allemand, juif, par exemple, que je monte contre eux. C’est pourquoi pendant très longtemps on m’a taxé de provocateur, mais provoquer un débat, une discussion, c’est un truc qui m’intéresse. Et puis à un moment, je l’ai fait à l’envers : j’ai découvert des textes, j’ai lu des textes dans un certain sens, qui m’ont aidé à théoriser la démarche. Aujourd’hui, et depuis un moment, j’étudie et j’enseigne des textes sur l’histoire, sur Benjamin, que j’ai lu comme un manuel de cinéma documentaire : brosser l’histoire contre le sens du poil, ce n’est pas arracher le poil, mais prendre le même poil en le brossant dans l’autre sens, par exemple prendre la parole, la représentation, le discours du bourreau, et le monter contre lui.

D. : Démonter les images pour remonter l’Histoire.

E. S. : Oui, car l’Histoire n’est pas une notion du passé. C’est cela qu’il faut retenir de Benjamin. Les déchets, les fragments, les rubbles de l’Histoire sont devant nous. La relation d’aujourd’hui de l’Europe à l’Orient, à l’islam, correspond à sa relation d’hier avec le judaïsme. En cela, le passé est là, et détermine le présent. Je ne suis pas un historien : je fais de la révision, du documentaire, mais je le fais parce que ce qui m’intéresse, c’est demain. Si je parle de 1987 dans mon premier film, sur les réfugiés palestiniens, c’est que ce qui m’intéresse, c’est la question de demain. La question des bourreaux dans les films sur la Bosnie ou le Rwanda, c’est la question de la situation d’aujourd’hui : au Rwanda, il faut habiter avec les bourreaux d’hier ; en ex-Yougoslavie, on a fait parler les victimes, mais les bourreaux sont là. Comment vont-ils vivre ensemble ?

D. : C’est aussi la question qui conclut Pour l’amour du peuple : que faire des anciens de la Stasi après sa dissolution ?

E. S. : Oui. Ce qui passait pour un régime totalitaire a en réalité été l’avant-garde de la gestion de surveillance des populations dans les démocraties occidentales et au-delà. C’est extraordinaire d’imaginer aujourd’hui le parallèle avec facebook : quel travail était nécessaire à l’époque pour déterminer qui était l’ami de qui !

D. : L’employé de la Stasi dit justement qu’il envie le matériel des occidentaux.

E. S. : Exactement ! Dans Izkor, dans une classe d’un lycée israélien, la caméra monte et montre sur le mur la phrase de la chanson de Sting : « History will teach us nothing », c’est quand même extraordinaire ! Cette dissonance, cette capacité de coupure totale, comme chez Eichmann, me fascine, et ça me donne envie de les combattre.

D. : Pour revenir à Benjamin, le cinéaste a peut-être un avantage sur l’historien, c’est cette capacité à inventer des formes susceptibles de faire se rencontrer, se superposer les temps.

E. S. : Oui. Je ne fais pas de séparation entre la pratique cinématographique et l’écriture de l’Histoire. Je suis conscient que l’Histoire n’est pas écrite au présent. Personne au Moyen-âge ne se disait : « on est dans la merde, mais tout ira mieux dans quelques années quand on sera à la Renaissance. » Je ne pense pas que cela se passe comme ça. D’un autre côté, 1492, c’est la découverte de l’Amérique, certes, mais c’est aussi la découverte de l’homme blanc par les indigènes américains. Eux savaient que le Nouveau Monde existait. Et c’est aussi l’expulsion des Juifs puis des Musulmans de l’Europe. Ces trois événements sont majeurs. Ce sont trois angles du même moment de l’Histoire, qui sur cette timeline ne doivent faire qu’un. Et ça, c’est un problème cinématographique : il y a un, plus un, plus un… et on monte sur une timeline : on ne monte pas dans la profondeur, on monte l’un après l’autre.

D. : Godard expérimente une sorte de montage en profondeur dans ses Histoire(s) du Cinéma : il fait un montage plutôt vertical qu’horizontal. Plutôt que de juxtaposer, il superpose.

E. S. : Voilà. Il faut réinventer, tout en étant conscient qu’on n’est pas seulement en train de faire un film, on est en train d’écrire l’Histoire, pas une histoire, mais l’Histoire. Avec Un spécialiste, il ne s’agit pas de réécrire simplement le procès Eichmann. Le film existe, même si on le néglige, comme lors de la rétrospective qui a eu lieu au Centre Pompidou pour l’anniversaire du procès. Mais son absence même révèle une présence et pose un doute sur la façon de raconter le procès. Une articulation historique-cinématographique influence forcément par sa présence le discours historique.

D. : Encore faut-il que l’historien se tienne au courant de la production cinématographique, ce qui n’est pas toujours le cas. C’est une question pragmatique de diffusion : peut-être que le film a existé en creux dans cette rétrospective, mais en même temps, pour les gens qui y assistaient, existait-il vraiment ?

E. S. : Bien sûr. La question de la diffusion, de l’existence du film, c’est une autre question, liée à des choses énormes. Mais ce que je constate, c’est qu’à leur échelle, les gens qui s’intéressent à mon travail font un relais, peut-être pas des films, mais des réflexions que ceux-ci portent, et ça me va très bien. Je ne pense pas que l’existence d’un film se fasse simplement à travers sa circulation. Dans mon cas, au moins. Il y a aussi leur connaissance sans les avoir vus : combien de films on connaît sans les avoir vus ? Mais c’est vrai qu’il y a une grande rupture entre l’utilisation du documentaire et l’enseignement de l’Histoire en France.

D. : Dans Eloge de la désobéissance, à propos d’Un spécialiste, vous qualifiez le film de spectacle. Un tel comparatif peut étonner, et paraître un peu péjoratif. La liste de Schindler, pour prendre un exemple abordant un sujet similaire, correspond plus à l’image qu’on se fait du spectacle.

E. S. : J’ai toujours parlé en termes de spectacle. J’ai toujours considéré que le documentaire n’est pas le parent pauvre du cinéma. Justement, on ne peut pas fonder le documentaire sur la dictature du sujet. La question du cinéma est fondamentale, c’est dans ce sens là que je parle de spectacle : c’est du cinéma. C’est une relation avec le spectateur. Moi-même je suis spectateur, et s’il n’y a pas cette relation avec le film, je pense qu’il y a une trahison du contrat tacite avec le spectateur. Je ne me contente pas de l’extrêmement intéressant, du très important. Je réfléchis en termes de cinéma. On en revient à la question de la projection, de la projection historique. Dire qu’il y a spectacle, c’est dire que d’une certaine manière je me projette dans le film. Ça m’a pris du temps à m’en rendre compte, mais je crois, peut-être comme Godard, qu’il y a une porosité entre le cinéma et la vie.

D. : Ce qui fait qu’il y a spectacle, ce serait l’écriture cinématographique : pour faire un film documentaire, à la différence d’un reportage sur le vif, il faut qu’il y ait écriture.

E. S. : Mais même dans une grande part du documentaire, on inculque aux jeunes réalisateurs qu’un documentaire se raconte dans un pitch d’une phrase, avec une bonne histoire et un personnage fort. C’est cela qu’on pose comme un spectacle, mais c’est de la téloche, ce n’est pas un spectacle de cinéma.

D. : Pourtant, vous avez beaucoup travaillé pour la télévision.

E. S. : Oui. Je me suis financé là où j’ai trouvé de l’argent. Mais aujourd’hui, je ne suis plus capable de travailler avec la télévision. Ce sont les gens de ma génération qui ont des postes à responsabilité dans les chaînes de télé. À mon âge, et après tant de films, cela devrait être plus facile, pourtant je suis au point de départ. Ce n’est pas parce que je connais personnellement le directeur de programme de France 2 que ça m’aide en quoi que ce soit. Et le nom « Eyal Sivan » n’existe pas vraiment en France, malgré les films que j’ai faits. Je suis invité un peu partout dans le monde pour parler de mon travail, jamais en France. Mais ça, c’est une histoire française particulière. Le principal problème est que ce qu’on appelle aujourd’hui le documentaire, en grande majorité, n’englobe pas dans son spectre la forme du film-essai : le film-essai n’existe pas à ma connaissance. On en voit dans des festivals, dans des expositions d’art contemporain, mais ça exige une économie complètement différente. L’économie de Jaffa, ou celle d’Etat commun, ce sont deux choses sans commune mesure : le premier a coûté 250 000 euros, le second moins de 10 000. Cela veut dire qu’il faut faire des choix, qu’il faut penser à d’autres modes de production. Cependant, la télé reste encore aujourd’hui une source importante d’argent, car beaucoup d’argent est subordonné au fait que la TV est un sas de décision.

D. : Et vous n’aviez pas dans les années 90 les mêmes contraintes qu’aujourd’hui ?

E. S. : Non. J’ai des contraintes en France aujourd’hui car c’est extrêmement centralisé : une seule personne prend les décisions, avec laquelle j’ai des relations extrêmement tendues, pour des raisons politiques. Mais dans les années 80-90, le pouvoir décisionnel était disséminé. Les interlocuteurs derrière leur bureau étaient des gens qui avaient leur personnalité, leur caractère, qui avaient des couilles et des têtes. Ils choisissaient, ils aimaient ou ils n’aimaient pas, et leur choix, c’était « eux ». C’était, en France, par exemple Pierre-André Boutang, ou Eckhart Stein en Allemagne. Des gens qui ne te faisaient pas chier avec les durées. Ce qui les intéressait ce n’était pas un pitch : on s’asseyait pendant deux heures et on discutait, on fumait, on buvait, on s’engueulait. Il était clair qu’il y avait de l’argent et qu’il fallait en profiter pour faire des choses qui leur plaisent. Ils prenaient des décisions. Avec Werner Dütsch, de la télévision allemande, j’ai appris énormément : il avait une connaissance du cinéma incroyable et sa case était la dernière de la soirée, donc le problème des durées ne se posait pas. Il a produit Straub, que je ne connaissais pas à l’époque, Ophüls, Robert Frank, Wiseman, Lanzmann, Kramer, Farocki… Tout d’un coup, j’ai eu la possibilité de travailler avec des gens comme ça. C’étaient les années 80. Ensuite il y a eu la possibilité, pour le documentaire de toucher l’avance sur recettes. Si je n’avais pas été Eyal Sivan, le diable de Route 181, cela aurait peut-être encore été possible, mais je n’en suis même pas sûr… Pour ce que je considère comme l’un des plus beaux documentaires de ces dernières années, Nostalgie de la lumière [2010], Patrizio Guzman a eu un mal de chien à monter la production. C’est finalement la boîte qui a fait un travail magnifique sur le mixage de Jaffa qui est entrée en coproduction pour qu’il puisse finir son film. La télévision aujourd’hui n’est plus pour moi une option : Arte m’a proposé un projet récemment, je n’arrivais pas à dire non, et j’ai traîné jusqu’à disparaître par mail. C’était pourtant un sujet intéressant : on m’a proposé toutes les archives du procès de Tokyo. Extraordinaire ! Un procès pour crime contre l’humanité pendant l’époque coloniale, avec les colonisés comme juges… magnifique ! Mais c’était avec la télévision, même avec Arte : le dialogue avec les gens de télévision, quelle horreur ! Plus jamais ça, comme dirait l’autre.

D. : Vous parlez de Nostalgie de la lumière. Il y a là aussi rencontre entre plusieurs temps : les exactions de Pinochet, les momies du 19ème siècle et l’observatoire qui fouille aux origines de l’Homme. Là encore, un désert fait se rencontrer plusieurs temps, plusieurs mémoires.

E. S. : Voilà, plusieurs mémoires, plusieurs histoires, mais en même temps, le tout pèse sur une société, le Chili, qui traite mal ses étudiants, une société qui étouffe et qui, pour ça peut-être, tend à fuir vers le futur. Les cadavres ne restent pas dans les placards. Il y a là aussi une attitude documentaire, qui existe également dans Route 181, et qui consiste à se faire un peu archéologue.

D. : Il y a d’ailleurs, littéralement, des chantiers archéologiques dans votre film.

E. S. : Tout à fait, et il y a la démarche archéologique puisqu’à chaque fois on revient aux ruines, on interroge ce qui était là avant. Il y a ce sculpteur qui a construit avec les pierres d’un village détruit…

D. : Mais il y a aussi la mémoire absente : les enfants arabes sont incrédules face au monument dédié aux martyrs Palestiniens, et se revendiquent Israéliens. Il y a une mémoire confisquée.

E. S. : Oui, et en même temps on ne sait pas vraiment dire s’ils jouent, s’ils n’osent pas… En tous les cas, il y a mémoire. Cette question entre directement en analogie avec celle du cadre : s’il y a, il n’y a pas. C’est là que j’ai rencontré Les abus de la mémoire de Todorov [Arléa, 2004], qui écrit ce que je cherchais à dire dans Izkor : quand il y a mémoire, il y a oubli. Il ne faut pas les considérer l’un contre l’autre, mais ensemble : l’acte de mémoire est aussi un acte d’oubli, de même que l’acte de montrer est acte de cacher. Le jeu consiste alors à déplacer le cadre pour révéler cette mémoire cachée. Bien que cette mémoire ne soit pas complètement cachée : les Israéliens n’ont pas tant peur du passé qu’ils craignent que celui-ci redevienne présent. La peur des Palestiniens, ce n’est plus la Naqba : c’est aussi le présent. Le passé est contenu dans le présent. La question est donc de savoir comment on transmet le passé. La phobie qu’on a aujourd’hui des immigrés, ce n’est pas la mémoire coloniale, c’est la peur qu’ils viennent nous bouffer. En racontant autrement, on pourrait dire que les migrants viennent pour se faire rembourser, pour partager ce qui leur appartient aussi. Mais ce récit doit se faire avec les mêmes matériaux.

D. : Ce sont les liens logiques au cœur de ce matériau historique qu’il faut changer, pour remonter autrement l’Histoire. Et vous-mêmes, quand vous cadrez, vous êtes obligés de faire un choix dans votre point de vue. Dans Izkor, on apprend aux enfants une histoire qui en occulte une autre, mais qui par là-même s’inscrit dedans, puisque c’est justement les conséquences du passé qui déterminent le choix de l’histoire qu’on raconte.

E. S. : Oui, et l’Histoire provoque ces occultations en permanence. Évidemment, le plus dur c’est la question des réfugiés, dans le présent. Dire de l’Autre qu’il est réfugié, cela veut dire que quelqu’un a causé sa situation. Et ce quelqu’un, c’est le bourreau, qui est lui-même traumatisé par son passé.

D. : Mais le passé peut aussi servir de modèle pour construire l’avenir. La fin de Jaffa propose l’orange comme symbole d’une société où Arabes et Juifs vivaient ensemble en bons termes. Il y a un usage à faire de l’Histoire.

E. S. : Oui, Jaffa , comme Etat commun, portent des modèles qui viennent du passé, et interrogent leur projection dans l’avenir.

D. : Quand Israël fait usage du passé, c’est plutôt pour rappeler son statut de victime et légitimer de ce fait sa position de bourreau ; vous, ce serait au contraire pour rappeler que dans le passé, Arabes et Juif étaient capables de vivre ensemble.

E. S. : Je le fais dans Izkor en choisissant une famille juive d’origine marocaine. Il y a toute cette scène sur la “Mimouna”, une fête arabe, traditionnelle des Juifs marocains, représentative de la vie au Maroc et célébrée par des Juifs. De même dans Israland [1991], tout le lot de préjugés racistes est contrebalancé dès qu’on aborde la question des origines tunisiennes et de la vie en Tunisie d’avant 48. Et on trouve ce genre d’exemples tout au long de Route 181 : qui a caché les Juifs en Tunisie ? Les Arabes. Tout ça, c’est l’autre versant de l’Histoire qui n’est pas racontée. L’Histoire, en Israël, et ça c’est un travers qui vient d’Europe, est racontée à partir du point de vue occidental, Juif occidental en l’occurrence. Comme si les Juifs n’avaient qu’une histoire occidentale, alors qu’ils ont aussi une histoire dans le monde arabo-musulman, une histoire qui n’a pas vu Auschwitz. Il faut se rappeler une chose : il n’y a pas eu de génocide juif dans le monde arabe. À partir de là, discutons. Il y a deux choses à prendre en compte : la mémoire occultée, le choix du point de vue, qui détermine un montage ; et il y a le refus d’accepter les analogies, les juxtapositions : on ne compare pas, la Shoah est incomparable. C’est cet interdit qui empêche de réfléchir en termes de juxtapositions : c’est insupportable de voir ensemble les Juifs et les Musulmans de Godard [66][66] Sivan fait ici référence à une séquence des Histoire(s) du cinéma où Godard accolle le terme « musulmans » sur une image de Juifs dans les Camps. Il rappelle également dans Ici et ailleurs (1975) que les détenus concentrationnaires arrivés au dernier stade étaient appelés des « musulmans ».. C’est refuser d’admettre qu’il y a la Shoah d’un côté et la Naqba de l’autre. La scène du coiffeur de Route 181 existe parce qu’il y a conscience du film Shoah de Lanzmann, conscience et non négation de ce film. C’est cela qu’ils ont refusé de comprendre, c’est cela la perversion. Et refuser de comprendre ça, c’est refuser de comprendre qu’on peut être deux sur la timeline de l’Histoire, en même temps. Pas en champ-contrechamp, mais dans le même champ.

« Voilà donc un Juif dans un tel état que les SS l’appellent “Musulman”. »

D. : Il faut rappeler que la Shoah, sans doute plus en France qu’ailleurs, est une sorte d’interdit cinématographique, et le film de Lanzmann, pour beaucoup, fait figure d’indépassable.

E. S. : La grande réussite, c’est qu’en France on dise « Shoah ». On ne dit pas « Itsembatsemba » pour le génocide au Rwanda. On a choisi un mot en hébreu, qui ne veut pas dire « génocide des Juifs » ni « holocauste », mais qui veut dire « catastrophe ». Si nous, nous voulons parler du génocide, on dit « LA catastrophe » : Il existe une shoah arménienne, etc. L’emploi du terme « shoah » est déjà une réussite sémantique très intéressante. Et puis il y a le fait que la structure intellectuelle française est telle qu’un cinéaste peut imposer un champ de pensée : c’est la troisième république à la française, c’est un fermier-général. Il a une revue, des collections, etc. C’est un cas typiquement français : je ne connais pas d’autres endroits où un homme peut imposer sa pensée, comme le fait Claude Lanzmann, avec son journal, ses sbires, ses réseaux de terreur – et je pèse mes mots. Pourtant, jamais on a dit autant sur l’impensable, l’indicible et jamais on a tant filmé sur l’irreprésentable. Ce film, Shoah [1985], est arrivé à un moment donné, dans sa forme particulière, accompagné d’un certain discours, et s’est immédiatement imposé, et continue de le faire, contre les autres manières de transcrire l’évènement. Le premier à avoir pris cette position, c’est Lanzmann, mais ça le dépasse aujourd’hui : il défend l’idée qu’on ne peut pas en parler comme un film. Or, je crois que c’est comme ça qu’on doit le voir d’abord. C’est un documentaire, une œuvre cinématographique.

D. : Vous diriez que c’est un spectacle ? Ce n’est certainement pas le point de vue de Lanzmann.

E. S. : C’est un spectacle de cinéma, au même titre que tous les films de Lanzmann. Et il s’inscrit dans une œuvre qui est programmatique. Pourquoi Israël ? [1973], Shoah et Tsahal [1995], c’est un programme politique qui doit être pris comme tel. Tous ces discours qui ramènent l’image au domaine du sacré portent un vrai danger. Il y a une contradiction.

D. : Sur ce point, il supporte assez mal le débat : lors de la polémique il y a dix ans avec Georges Didi-Huberman, la discussion avait tourné en la faveur du philosophe. Il avait finalement écrit un essai excellent sur cette question [77][77] Georges Didi-Huberman, Images malgré tout, Minuit, 2004.

E. S. : Je pense que le plus mauvais ambassadeur de Shoah est Lanzmann lui-même. Heureusement que les œuvres dépassent leurs auteurs, et qu’il ne reste que Shoah le film. Je reviens d’un festival à Sarajevo, où le producteur de La Liste de Schindler a tenu un discours pour la commémoration du massacre de Sebrenica, où il disait qu’après ce massacre, il a compris qu’il fallait faire encore plus de films sur la Shoah.

Transcription : Florent Le Demazel

Figure 1 : Etat Commun, Eyal Sivan, 2012 ; Figure 2 : Notre musique, Jean-Luc Godard, 2004 ; Figure 3 : Un spécialiste, Roni Brauman et Eyal Sivan, 1999 ; Figure 4 : Jaffa, Eyal Sivan, 2009 ; Figure 5 : Ici et Ailleurs, Jean-Luc Godard, 1975.