Allez dire aux vieux messies (1)

Bombshell/Scandale de Jay Roach

« Go tell the young messiah

What happens to the heart »

Leonard Cohen

Jean-Marie Samocki commence l’écriture régulière d’études consacrées à ce qui arrive aux acteurs et aux actrices, lorsque le vieillissement les prend. Chaque texte peut se lire séparément, mais chacun marque aussi à sa façon une étape dans un ensemble plus grand, qui décrit les images contemporaines alors même que ceux qui les fabriquent s’éloignent de plus en plus de toute prétention au contemporain. Cet ensemble, on l’intitule : Allez dire aux vieux messies.

Le titre propose un contrepoint – souriant, espérons-le – aux vers d’un chanteur et poète canadien bien connu. Il indique la croyance, sans doute idéaliste, certainement romantique, qu’on peut attacher aux acteurs, malgré eux ou au-delà d’eux : ils nous disent quelque chose de notre fragilité ou des limites de notre volonté, arrimés à la fiction qu’ils inventent, obstinés tout autant à réinventer l’usage d’un corps qu’à marquer leurs apparitions de leur sceau ou de leur signature. C’est les aimer que de voir le dessin d’une prophétie dans leur geste, dans la façon même dont ils désirent ou anticipent les montages et les raccords tout autant que les changements de leur propre corps.

Le vieillissement des acteurs et des actrices n’est pas un geste au passé, une conservation mémorielle – ou pas seulement. Détachons si possible le vieillissement d’un mouvement vers la mort, d’une écriture testamentaire ou d’un legs. Il est aussi un point de retournement par lequel, au sein de sa carrière, l’acteur et l’actrice, par le jeu, se réaffilient (ou pas) à leur corps et à leur histoire. Comme nous et plus courageusement que nous, les acteurs et les actrices ont plusieurs âges, plusieurs corps – en voici quelques-uns.

Chaque texte est ainsi également une adresse : nous les regardons, ces acteurs et ces actrices, nous les conservons en nous, nous leur parlons aussi. Ce sont des études, mais ce sont des lettres à peine masquées où nous leur rendons la parole que leur travail engendre. Que peut-on leur dire ? Qu’ils ne mourront jamais ou qu’ils mourront bientôt ? Que l‘âge ne les étouffe pas ou qu’il les éteint tout-à-fait ? Qu’ils sont des résistants ou des hiéroglyphes déjà bien effacés ? Chaque film comme un coup de pelle qui inhume ou qui exhume ? Ne peut-on parler que de destin et d’oubli ? Va dire aux vieux messies ce qui leur est arrivé.

Il est clair que Bombshell / Scandale met en scène le déséquilibre scandaleux entre la fonction que les hommes se donnent, l’usage qu’ils en font, et celle qu’ils accordent aux femmes. L’homme dirige alors que la femme n’est qu’une exécutante qui, au bout du compte, ne peut pas répondre aux attaques portées contre elle et ne peut que subir. Le film essaie de montrer la généralisation d’un tel état de fait et comment une réponse a pu être possible et entendue. La cible dépasse les personnages de Roger Ailes et de Rupert Murdoch qui ne sont finalement que des reflets de celui qui est à la fois leur produit et un symptôme à part entière. Le nom de Trump est précisément ce qui permet de nommer la honte de l’état social actuel : le film part de lui et des insultes qu’il a proférées contre Megyn Kelly et finit par son prénom murmuré dans un ascenseur par Rupert Murdoch. C’est le corps de la femme et de l’homme qui devient le terrain de ce combat. Ailes agit en metteur en scène abusif et dictatorial qui caste des journalistes sur leur physique.

La très grande force de Bombshell est de permettre à Charlize Theron, Nicole Kidman et Margot Robbie de s’affirmer comme d’excellentes actrices tout en interprétant des femmes qui sont programmées pour être formatées. Ce qui aurait dû être une limitation ou une réduction devient pour ces interprètes la possibilité d’offrir un destin à l‘actrice hollywoodienne, de façon très différente pour chacune, puisque finalement elles représentent non seulement le même personnage à trois âges différents (novice ; cherchant l’apogée de sa carrière ; luttant pour exister au moment où elle paraît trop âgée au regard de son employeur), mais aussi trois âges de l’actrice elle-même : la jeunesse du corps (Margot Robbie), le recours à la prothèse (Charlize Theron) et la transformation plastique (Nicole Kidman).

La prestation la plus impressionnante est celle de Charlize Theron : son choix est clair, se situe dans la lignée de ce qu’elle a déjà joué dans Monster et Mad Max : Fury Road, en plus radical encore – même si c’est au sein d’une mise en scène plus classique qu’il ne semble. En fait, c’est elle, par ailleurs coproductrice du film, qui recrée la mise en scène par son choix d’incarnation. En quoi est-ce si radical ? Elle fait le choix d’abandonner la ressemblance. En tant que spectateur, je n’aurais jamais reconnu Charlize Theron si le générique ou la campagne promotionnelle ne me l’avait pas dit. Son but est-il de ressembler à Megyn Kelly pour en devenir le sosie ? Son choix de jeu dit la trajectoire de son personnage beaucoup plus, et bien mieux encore, que ses dialogues. Charlize Theron s’appuie sur les prothèses, le maquillage, la transformation de la voix pour se recomposer et se dissocier de ce qu’elle est. Il n’est pas nouveau pour une actrice de mettre à mal son apparence (elle l’a fait elle-même dans Monster, ce qui lui a valu un Oscar). Ce qu’il y a d’étonnant dans son travail est précisément que la recomposition de son visage ne cherche pas à aller dans le sens d’une profondeur expressive ou d’une invention d’affect, mais au contraire à donner corps à la froideur archétypale à laquelle Roger Ailes entendait soumettre les corps féminins. Son jeu est une réponse à cette politique de l’écrasement. En perdant dans l’image son apparence, elle invente un refus de l’affect et s’approprie la conduite de la mise en scène de l’intérieur même du film. Son déplacement, sa démarche sont l‘objet d’une transmutation. Il n’est plus question de se demander si son visage est défait, refait, ressemblant ou dissemblant, rattaché au modèle de celle qu’elle interprète ou émancipé de ce modèle-même : l’invention cosmétique et plastique sert la maîtrise de l’actrice et la façon dont elle sait faire durer, geler, intensifier un regard. L’importance du regard-caméra est une façon de faire de son visage le centre de gravité du découpage et de la séquence – la démarche propre au mannequin devient un moyen pour maitriser et régler la vitesse de déplacement de la caméra. C’est là où elle place l’enjeu du combat. Elle se place au même niveau, quoique de façon très différente, que Meryl Streep dans The Iron Lady (dont elle est finalement assez proche, dans la façon dont le choix de jeu devient un commentaire politique) ou Glenn Close dans Albert Nobbs.

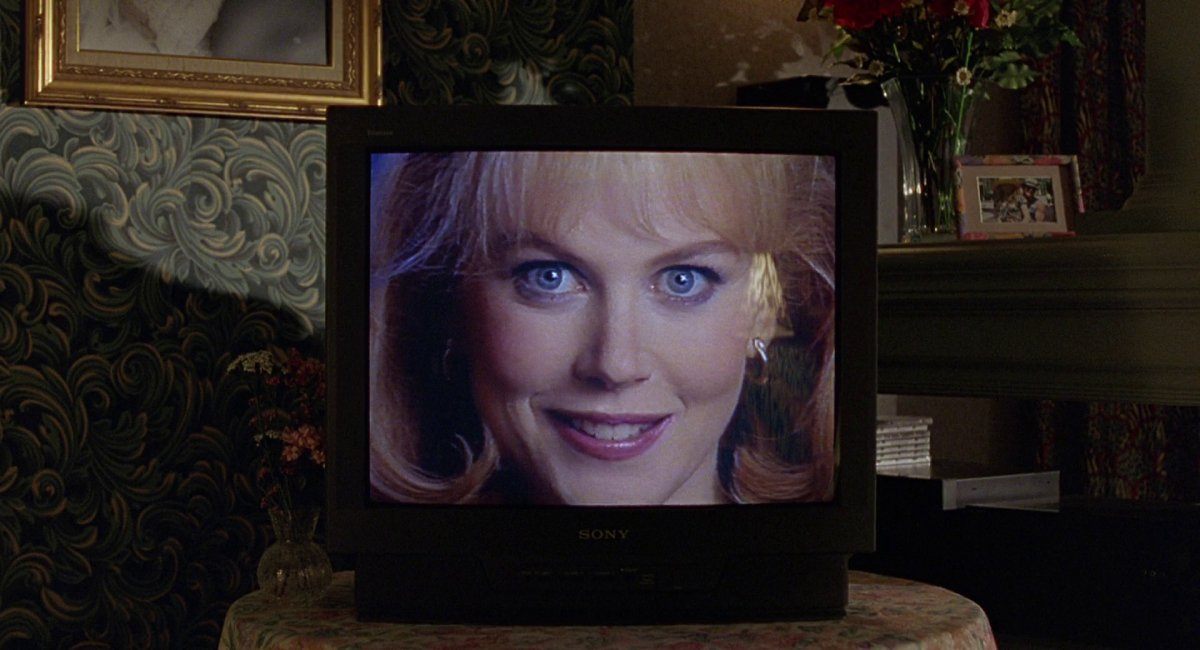

L’approche de Nicole Kidman est différente. Son faux nez dans The Hours était une façon de se rapprocher de Virginia Woolf, de faire du corps du personnage un laboratoire dans lequel elle met à jour une mélancolie et une puissance d’introspection qu’elle n’avait pas tant eu l’occasion de libérer. Ses rôles récents s’éloignent de ce registre. Elle compose des personnages violents, complexes, en proie à des pulsions que le récit développe à l’envi mais que l’actrice retient et suggère. De Stoker à Destroyer en passant par The Beguiled, son travail pose des jalons dont on n’a pas encore exploré la prise de risque ou la modernité. Il lui a permis de durer en intégrant ses choix de transformation à ses personnages. Même si elle incarne la colère jusqu’à parfois la monstruosité, elle refuse l’inscription charnelle du passage du temps, la blancheur de son visage n’est pas celle de la pâte mais celle d’une nouvelle forme de translucidité. Elle aime l’ombre et le voilement, et quand la lumière se porte sur elle, elle semble la filtrer sans la renvoyer. Sa façon de durer au sein de l’industrie hollywoodienne est de maîtriser les passages du temps sur son visage quitte à en faire un masque qui varie selon les films. Cela ne signifie pas qu’elle ne vieillit pas ; mais ce vieillissement ne passe pas par la recherche d’un modèle de déformation expressive des traits. Au contraire, on ne sait plus dans le visage qu’elle compose pour Bombshell ce qui est de l’ordre de la prothèse rapportée et ce qui lui appartient. C’est plutôt une forme d’absorption, de contention des sentiments qu’elle cherche à jouer. Cette théâtralité de la visagéité ralentie, opacifiée, correspond cependant à une scène tragique de vengeance et de colère. L’enjeu de ce vieillissement n’est pas de voir ce à quoi elle finit par ressembler, mais de voir comment elle joue cette stase du temps, ou comment elle la déjoue, comment elle se réapproprie ce qui ne parvient pas à la défigurer. Bombshell devient alors aussi une méditation sur l’évolution de son jeu depuis To Die For.

Quant à Margot Robbie, elle se situe à l’orée de sa carrière. Le contraste entre les visages modifiés par la prothèse et le sien renforce la façon dont elle incarne ici le devenir. Elle ne cherche pas à exploiter la démesure qu’elle s’est donnée dans son rôle de Harley Quinn pour se situer plutôt dans la continuité de la Sharon Tate qu’elle a jouée dans le film de Tarantino. Ici, elle interprète son personnage comme la préfiguration d’une promesse, sachant faire évoluer un statut de jeune première en pionnière d’un monde en formation. Cette jeunesse est finalement cruelle : c’est la seule qui va vers l’avenir et qui représente un monde ou une liberté qui restent à matérialiser. Les deux autres personnages préfigurent peut-être ce qu’elle finira par devenir, mais elle incarne, en retour, cette jeunesse et cette promesse que les deux autres ne seront plus. Du coup, ces trois personnages ne peuvent pas vraiment se croiser ni même se solidariser, puisque ce sont des états de corps qui ne peuvent vivre que dans la lutte pour le présent, sans un passé qui serait trop mélancolique, ni un futur qui serait trop angoissant.

Il y a un contraste permanent entre le corps des vieux messieurs qui dirigent et celui des femmes dont la carrière est limitée dans ce système capitaliste par leur âge et leur vieillissement. A ce titre, le choix de John Lithgow pour incarner Roger Ailes et celui de Malcolm McDowell pour Murdoch, associés aux trois stars féminines, donnent à réfléchir sur ce que sont les formes de jeu à Hollywood lorsque celles-ci doivent s’articuler au vieillissement des interprètes.

Ce casting masculin est aussi une décision narrative et symbolique qui complète finement le casting féminin. Pour jouer celui qui a théorisé et mis en pratique une forme d’oppression sur les femmes, a été choisi un acteur connu pour ses rôles de psychopathe. Voir John Lithgow aujourd’hui c’est, pour le cinéphile, se souvenir de son interprétation terrifiante d’un tueur dans Blow Out, d’un psychopathe aux personnalités clivées dans Raising Cain jusqu’au rôle du Tueur de la Trinité dans la quatrième saison de Dexter en 2009, où il porte à son incandescence son art du sourire pervers et de la violence latente. Même s’il a joué d’autres personnages, qu’il sait lire la poésie classique et qu’il a su émouvoir dans le rôle d’un homosexuel au seuil de la mort dans Love is Strange d’Ira Sachs, ou même qu’il a déjà travaillé devant la caméra de Jay Roach pour The Campaign, le corps de l’acteur porte cette mémoire avec laquelle il compose. Aussi son interprétation d’Ailes insiste-t-elle sur la force et l’autorité : il repousse le moment de mettre en forme la pulsion ou l’attraction libidineuse, comme si celles-ci appartenaient à un passé d’interprétation, que son corps cristallise et sédimente, mais qu’il ne réactive jamais véritablement, à un plan près, essentiel, lorsqu’il regarde la jeune journaliste remonter sa robe jusqu’à dévoiler sa culotte. A ce moment, son regard devient vitreux, glauque, ressuscitant une galerie de psychopathes qui a construit une partie de sa carrière et situant ce personnage de Roger Ailes parmi eux. Il en est de même pour Malcolm McDowell : s’il a pu jouer parfois des rôles positifs comme celui de H.G. Wells dans C’était demain / Time After Time (c’est David Warner, contre toute attente, qui y interprétait Jack l’éventreur), il a terrifié en nazi dans The Passage, en empereur fou dans Caligula, et dans la mémoire cinéphile, il est à jamais Alex dans Orange mécanique. Choisir ces deux acteurs, c’est au moins laisser le spectateur imaginer qu’il ne voit pas seulement à l’écran Roger Ailes et Rupert Murdoch, mais ce que sont devenus un tueur en série et un psychopathe que la société a rendus encore plus cruel en prétendant les rééduquer. McDowell serait moins Murdoch qu’un Alex vieux et puissant, qui a infiltré l’industrie capitaliste américaine grâce à sa sournoiserie, sa cruauté et sa folie. Rien de directement répréhensible n’est associé à Murdoch, mais le choix de casting installe une fiction révélatrice et trouble à l’intérieur du film. Le spectateur, qui n’a pas forcément revu McDowell depuis longtemps, se surprend à rechercher un écarquillement, un sourire qui permettrait de replacer le personnage de Murdoch dans cette généalogie kubrickienne.

McDowell et Lithgow n’ont pas vieilli de la même façon. Ils appartiennent à la même génération : le premier est né en 1943, le second en 1945. Le premier impose un corps athlétique, mince, fringant alors que le second utilise des prothèses pour se créer une chair surnuméraire, flasque, gluante. Ce sont en fait deux devenirs possibles pour le vieillissement masculin que Roach rend complémentaires en les associant à des figures de pouvoir et de manipulation. Le corps de Lithgow sert une figuration de l’abjection. Avec son déambulateur, il surjoue une démarche presque immobilisée qui est aussi une figure du pouvoir masculin (et qui se raccordent de façon extrêmement troublante avec les images récentes de Harvey Weinstein) : imposer son rythme ou plutôt son absence de rythme, offrir le spectacle de la laideur et de l’avachissement, c’est aussi inventer un pouvoir masculin. Il donne à son corps un privilège que son personnage refuse à toutes les femmes qui travaillent avec lui. C’est encore une façon de le placer du côté de la mise en scène de l’oppression.

Mais c’est aussi un privilège qu’Hollywood accorde aux corps des stars masculines qui vieillissent. L’invention d’un corps flasque à l’écran qui transforme en corps d’écœurement le corps réel tout en prenant appui sur lui n’est pas nouveau : Marlon Brando a su en jouer pour détruire l’icône de beauté qu’il a pu incarner et imposer dans ses derniers rôles une présence tout à la fois monstrueuse et grotesque, oscillant délibérément entre l’horreur et le burlesque, rendant les frontières entre ces deux catégories poreuses et confuses. La carrière de Lithgow ne le place pas sur le même plan que Brando mais le jeu qu’il invente à partir de son corps et de son excès témoigne d’une maîtrise de l’interprétation du monstre et de l’homme vieillissant. La différence entre Brando et lui vient surtout du fait que Lithgow utilise des prothèses au niveau du visage et du ventre pour s’alourdir et se ralentir. Ce que Brando infligeait à son corps est promu comme une source d’inspiration pour le maquillage. La fausse partie du corps devient un accessoire avec lequel l’acteur joue : le faux cou et le faux ventre de Christian Bale dans Vice en sont d’autres exemples. Mais ici, nous ne sommes plus dans le registre de la satire qui permet les outrances grotesques, nous basculons dans l’épouvante. Lithgow invente des respirations, des silences, des pauses qui à la fois lui donnent une autorité charismatique nécessaire et lui permettent de passer de l’ordre à la transgression inacceptable, ce qui rend sa version de Ailes très convaincante.

McDowell représente l’autre versant de ce vieillissement : non plus l’écroulement graisseux, mais la ride alerte. Ce n’est plus le modèle de Brando ou de « Jabba le Hutt » (pour faire écho à un dialogue du film, qui souligne la recherche d’un fantastique plastique), mais la sculpture, l’œuvre d’art, et les rides sur son visage, sa tension musculaire l’amènent du côté de la puissance d’un Rodin. L’homme qui vieillit impose sa ride, sa traversée victorieuse du fleuve du temps ; le visage doit acquérir une minéralité de montagne, la compacité d’une roche finement érodée mais qui a le pouvoir de se soutenir par elle-même. Ce n’est pas exactement un vieillissement eastwoodien, mais Eastwood a donné ses lettres de noblesse à ce narcissisme qui s’enivre d’une fragilité très finement contenue. Roach montre alors comment le système hollywoodien peut encore (et sait très bien) glorifier le corps masculin, dans son versant tératologique comme dans son versant granitique et minéral, pour en démontrer leur parenté dans une même volonté d’asservissement.

Prochain épisode : The Irishman et le de-aging de Robert de Niro.