Pour un regard féministe

L’irruption du mouvement MeToo dans le domaine du cinéma, avec pour déclencheur l’affaire Weinstein, n’a rien d’anecdotique. Si le mouvement avait été initié en 2007 par la militante féministe afrodescendante, activiste des droits civiques, Tarana Burke[11][11] Rendu quasiment invisible lorsque porté par une féministe noire, le slogan Me Too acquière une visibilité lorsqu’il est relayé dix ans plus tard par une actrice blanche féministe., il a été répercuté dix ans plus tard sous la forme d’un hashtag, en octobre 2017, par l’actrice Alyssa Milano pour engager les femmes à dénoncer les agressions sexuelles et le harcèlement, écrire et poster sur les réseaux sociaux #MeToo revenant à visibiliser les violences et révéler les régimes de pouvoir sexistes et oppressifs à l’œuvre.

La domination des femmes par les hommes, véhiculée et reconduite par le regard cinématographique masculin, ou male gaze, avait fait l’objet d’une dénonciation dans le milieu de la critique cinématographique des années 1970. Le terme de male gaze a été employé pour la première fois en 1975 par Laura Mulvey, cinéaste et théoricienne féministe anglaise de l’art visuel, dans un texte primordial intitulé « Visual Pleasure and Narrative Cinema » dans lequel elle affirme faire « une utilisation politique »[22][22] Laura Mulvey, «Visual Pleasure and Narrative Cinema» in Art en théorie 1900-1990, (éd. Charles Harrison et Paul Wood), Paris, Éditions Hazan, 2007. Débordements en avait également publié une traduction : partie 1 et partie 2. de la théorie psychanalytique freudienne afin de dénoncer les diverses formes de phallocentrisme à l’œuvre dans les productions cinématographiques, et ce, depuis leur origine. « Cet article tente de mettre à profit la psychanalyse afin d’établir en quoi et comment la fascination du cinéma se trouve renforcée par les modèles de fascination préexistants qui opèrent déjà chez le sujet individuel et dans les formations sociales qui l’ont modelé. […] La théorie psychanalytique apparaît donc ici appropriée comme arme politique, car elle permet de démontrer comment l’inconscient de la société patriarcale a structuré la forme cinématographique. »[33][33] Ibidem. Le male gaze c’est donc l’objectivation, la fétichisation doublement sexuelle et mercantile de l’image et du corps des femmes au cinéma, relayée par le voyeurisme du spectateur pensé comme masculin.

Laura Mulvey relève l’existence de plusieurs sources du plaisir visuel cinématographique hétéronormé dont la forme active est la « pulsion scopique » —définie par Sigmund Freud dans Trois essais sur la théorie sexuelle en 1905. Il s’agit d’une pulsion sexuelle indépendante des zones érogènes dans laquelle l’individu s’empare de l’autre comme objet de plaisir morcelé. Mulvey reprend à son compte le concept de fétichisme pour l’appliquer au « regard » dans les productions cinématographiques mainstream. « L’inconscient masculin dispose de deux moyens de se soustraire à cette peur de la castration : par le désir de reproduire le trauma originel (explorer le corps de la femme, démystifier son mystère), désir contrebalancé par la dévalorisation, le châtiment ou la sauvegarde de l’objet coupable (une possibilité illustrée par la thématique du film noir) ; ou bien il peut nier absolument la castration par le recours à l’objet fétiche de substitution, ou en transformant en un fétiche le personnage représenté, afin de le rendre rassurant plutôt que menaçant (d’où la surestimation, le culte de la star féminine). Cette seconde possibilité, la scoptophilie fétichiste, valorise la beauté physique de l’objet. »[44][44] Ibidem. Cette théorisation filmique sur le mode freudien se double d’un concept lacanien. Une autre source du plaisir cinématographique décelée par la lecture pelliculaire de Laura Mulvey est le narcissisme, ou le stade du miroir — devenu écran — mutant en lieu de la reconnaissance du soi, générant une version améliorée du moi, a.k.a « le moi idéal ». « Jacques Lacan a montré que le moment où l’enfant reconnaît sa propre image dans le miroir est crucial pour la constitution de son moi. »[55][55] Ibidem. Le spectateur oscille ainsi entre des états de fascination et d’identification pure à son alter ego écranique.

En 1982, dans son article « Film and the Masquerade: Theorizing The Female Spectator », la théoricienne et professeure de cinéma américaine Mary Ann Doane mettait en garde contre les effets indésirables impliqués par cette double posologie fétichiste et voyeuriste prescrite au spectateur : « Les théories prenant en compte le regard du spectateur féminin sont rares, et lorsqu’elles sont produites, elles semblent se confronter inévitablement à des obstructions conceptuelles. Même s’il est communément admis que la femme est fréquemment l’objet du regard cinématographique voyeuriste et fétichiste, qu’est ce qui l’empêche de retourner la situation et de réapproprier le regard pour son propre plaisir ? Précisément le fait que l’inversion se retrouve piégée dans une logique similaire […] dont la reconnaissance vient renforcer l’alignement des différences sexuelles sur la dichotomie sujet/objet du système dominant. L’attribut essentiel de ce système de domination étant la correspondance établie entre subjectivité masculine et agentivité du regard. »[66][66] Mary Ann Doane, «Film and the Masquerade: Theorizing The Female Spectator» in Writing on the Body: Female Embodiment and Feminist Theory (ed. Katie Conboy, Nadia Medina, and Sarah Stanbury), Columbia University Press, 1997. “Theories of female spectatorship are thus rare, and when they are produced, seem inevitably to confront certain blockages in conceptualization. The difficulties in thinking female spectatorship demand consideration. After all even if it is admitted that the woman is frequently the object of the voyeuristic or fetishistic gaze in the cinema, what is here to prevent her from reversing the relation and appropriating the gaze for her own pleasure? Precisely the fact that the reversal itself remains locked within the same logic […] whose acknowledgement simply reinforces the dominant system of aligning sexual difference with a subject/object dichotomy. And an essential attribute of that dominant system is the matching of male subjectivity with the agency of the look.” Le point de vue du spectateur féminin ne fait tout simplement pas partie des paramètres cinématographiques mainstream en vigueur. Selon Doane, le rapport des femmes à l’image est bien différent de celui des hommes, la logique fétichiste n’est pas applicable au spectateur féminin puisque la femme n’est pas menacée de castration et n’a donc « rien à perdre ».

La psychanalyste Luce Irigaray affirmait dans Ce sexe qui n’en est pas un[77][77] Luce Irigaray, Ce sexe qui n’en est pas un, Paris, Minuit, 1977. que, dans certains contextes sociaux, les femmes performent la féminité comme une mascarade nécessaire. Pour Irigaray, les femmes apprennent à imiter la féminité comme on porte un masque social. Dans un monde colonisé par le désir masculin, les femmes mettent en scène l’hétérosexualité en une performance ironique qui, bien qu’elle soit une stratégie de survie, n’en est pas moins théâtrale. Parfois, suggère Irigaray, les femmes sont contraintes d’endosser les rôles féminins qui leur sont imposés, mais elles peuvent le faire de manière à « convertir une forme de subordination en affirmation. »[88][88] Anne McClintock, « Race, classe, genre et sexualité : entre puissance d’agir et ambivalence coloniale », in Multitudes n°26, Paris, Éditions Amsterdam, automne 2006. Mary Ann Doane développe ainsi, dans la lignée d’Irigaray, le thème-parade de la mascarade, pour formuler une tentative de réplique au concept du fétichisme de Mulvey, en s’appuyant sur les écrits de l’analyste Joan Riviere[99][99] L’analyste britannique Joan Riviere rencontre Melanie Klein en 1920 et devient l’une de ses disciples. En 1929 elle publie son article phare : « Womanliness as Masquerade » et développe une théorie de la mascarade de féminité. La féminité ne serait qu’artificielle, simulée, théâtralisée et mise en scène afin d’éliminer, de masquer toute résurgence de masculinité. Selon Beatriz Preciado, Joan Riviere entend par masculinité « la capacité des femmes à utiliser la parole dans l’espace public et à mener à bien des activités professionnelles et politiques ». Riviere introduit la notion de politique pour expliquer la présence du masque de féminité. Preciado ajoute que rejetée par la psychanalyse institutionnelle, Riviere sera relue et réinterprétée dans les années 80 par les féministes constructivistes. La féminité peut en effet se porter comme un masque, à la fois pour dissimuler l’existence de la masculinité et la conjurer, afin d’éviter des représailles si elle était démasquée. Joan Riviere affirme que le lecteur est en droit de se demander quelle distinction elle établit entre la féminité vraie et la mascarade mais qu’en réalité elle ne prétend pas qu’une telle différence existe. Que la féminité soit fondamentale ou superficielle, elle est toujours la même chose. et la théorie de la mascarade de féminité.

Dans « Masquerade Reconsidered: Further Thoughts on the Female Spectator », publié en 1988, Mary Ann Doane reconnaîtra que son article précédent incarnait une forme de violence, celle qui consistait à vouloir tordre la notion de mascarade de féminité de Joan Riviere et à forcer sa réappropriation stratégique alors qu’elle dresse le constat de l’irrémédiable séparation entre les modalités d’apparition de « la femme » capturée par le male gaze et la possibilité même de se penser comme sujet : « Il n’y a pas de féminité précisément parce qu’il s’agit d’un concept qui s’appuie sur la définition de la masculinité, ce qui semble confirmer l’affirmation de Freud selon laquelle il n’y a qu’une seule libido et elle est masculine. La féminité, suivant cette description, est une réaction-formation contre l’hypothèse illicite de la masculinité. Creuse en tant que telle, dépourvue de substance, la féminité ne peut être soutenue que par ses accoutrements, ses voiles décoratifs et ses gestes inessentiels. »[1010][1010] « There is no feminity precisely because it is a concept which turns on the definition of masculinity, seemingly supporting Freud’s contention that there is only one libido and it is masculine. Feminity, in this description, is a reaction-formation gainst the illicit assumption of masculinity. Hollow in itself without substance, feminity can only be sustained by its accouttrements, decorative veils, and inessential gestures. »

En 1984, dans son ouvrage Alice Doesn’t, la théoricienne queer Teresa de Lauretis remettait également en cause l’efficace de l’angle voyeuriste et fétichiste appliqué précédemment à la théorie cinématographique par Laura Mulvey. « Peu importe si les concepts comme le voyeurisme ou le fétichisme, ou le signifiant imaginaire, semblent appropriés pour décrire les modes opératoires du cinéma dominant, peu importe s’il semblent entrer en convergence — précisément parce qu’en convergence — avec le développement historique de l’appareil de reproduction social, ils sont directement impliqués dans le discours limitant la femme à sa sexualité, (la) contraignant (à) sa sexualité, faisant d’elle la représentation absolue du scénario phallique. C’est dans ce cas précis que les effets idéologiques produits dans et par ces concepts, ce discours, accomplissent à l’instar du cinéma dominant, une fonction politique au service de la domination culturelle dont, mais pas uniquement, l’exploitation sexuelle des femmes et la répression ou le maintien de la sexualité féminine. »[1111][1111] Teresa de Lauretis, Through the Looking-Glass in Alice Doesn’t: feminism, semiotics, cinema, Indiana University Press, 1984. “Concepts such as voyeurism, fetishism, or the imaginary signifier, however appropriate they may seem to describe the operations of dominant cinema, however convergent —precisely because convergent?— with its historical development as an apparatus of social reproduction, are directly implicated in a discourse which circumscribes woman in the sexual, binds her (in) sexuality, makes her the absolute representation, the phallic scenario. It is then the case that the ideological effects produced in and by those concepts, that discourse, perform, as dominant cinema does, a political function in the service of cultural domination including, but not limited to, the sexual exploitation of women and the repression or containment of female sexuality.”

Dans son introduction, Lauretis proposait à la suite de Luce Irigaray de s’interroger sur l’expérience faite par Alice (version Lewis Carroll mais pas seulement puisqu’une infinité d’Alice(s) coexistent) se retrouvant de l’autre côté du miroir dans lequel l’espace n’a pas été renversé symétriquement ni inversé mais au sein duquel le sujet a été déplacé et évolue dans l’univers asymétrique de la discussion : « Comment parler de l’autre côté, se demanda Alice. Car, en fait de merveilles, elle avait découvert qu’elle était plus d’une, et qu’une seule langue ne pouvait signifier ce qui avait lieu entre elles. Il fallait pourtant essayer de se faire entendre ».[1212][1212] Luce Irigaray, Ce sexe qui n’en est pas un, Paris, Éditions de Minuit, 1977. Ce « déplacement du sujet » chez Lauretis s’oppose directement à Mulvey et à sa version de la théorie féministe comme résistance face à la société patriarcale dont le moyen serait le retournement des outils de l’ennemi contre le système. Naissance du cinéma et naissance de la psychanalyse ont bénéficié d’un faire-part simultané vers 1900 — comme le reformule Teresa de Lauretis —, et partagent cette même impuissance à intégrer la différence existant entre les femmes et la Femme. Si Mary Ann Doane constate que le simple fait de braquer une caméra sur une femme est devenu un acte terroriste »[1313][1313] Mary Ann Doane, «Woman’s Stake: Filming the Female Body» in October n°17, Cambridge, MIT Press, Summer 1981. “The simple gesture of directing a camera toward a woman has become equivalent to a terrorist act”, il ne s’agit pas de retourner l’arme contre l’oppresseur puisque l’ennemi du féminisme n’est pas les hommes mais le sexisme ainsi que l’exprimait clairement bell hooks.

Le point de vue essentialiste qui tendrait vers la production d’images comme autant de reflets parfaits de la femme renvoyés au spectateur féminin lui permettant de reprendre possession de son propre corps semble un projet voué à l’échec. « Parce que cette identité est enfermée dans la logique du voyeur et du fétichiste, parce qu’elle requiert comme support les attributs du « noncastré », l’illusion potentielle du signifié, elle n’est pas accessible au spectateur féminin, qui, en achetant son ticket doit nier son sexe. »[1414][1414] “Because that identity is bound up with that of the voyeur and the fetishist, because it requires for its support the attributes of the «noncastrated», the potential for illusory mastery of the signifier, it is not accessible to the female spectator, who, in buying her ticket, must deny her sex.”

L’histoire du male gaze et les réponses qu’il a suscité chez grand nombre de féministes (retracées ici de manière lacunaire) n’a pas fini de faire couler l’encre. En 2020 paraît ainsi l’ouvrage Le Regard féminin, une révolution à l’écran d’Iris Brey où, comme l’indique le titre, elle propose d’adopter l’expression female gaze comme contrepoint au male gaze (ce qui n’est pas nouveau dans l’histoire du concept, la possibilité de l’existence même de ce female gaze ayant été largement négociée par Mary Ann Doane, Teresa de Lauretis, Laura Mulvey, Kaja Silverman, Amelia Jones, bell hooks…). Dès le début, Brey se débat avec l’essentialisme présent au cœur de cette proposition : « L’expression female gaze peut sembler essentialisante, enfermante, renvoyer à une assignation sexuée. Pourtant, je suis persuadée que c’est l’expression adéquate. En premier lieu parce qu’elle fait écho au male gaze théorisé par Laura Mulvey en 1975 dans son article ‘Visual Pleasure and Narrative Cinema’. » L’emploi du terme va ensuite se généraliser au seul titre que l’expression lui semble malgré tout « adéquate ». Deux paragraphes plus loin, elle revient sur cette problématique pour la balayer d’un revers de main : « Il me paraît nécessaire aujourd’hui d’utiliser l’expression ‘regard féminin’ afin de valoriser l’expérience féminine. Même si nous vivons dans une époque queer, fluide et trans, cette expérience – liée au corps féminin – reste encore à définir. »

Le problème de l’adjectif féminin employé dans l’expression « regard féminin » (plutôt que regards des femmes ou préférablement « regard féministe ») est qu’il reconduit la différence sexuelle comme norme en passant sous silence les questions liées à la race, par exemple. Le regard s’il est féminin implique qu’il porte en lui les signes de la féminité comme essence, « Qui est propre à la femme. Qui porte les caractères reconnus traditionnellement à la femme » nous dit le Larousse. Adjectifs objectivants et déterminants déterministes. Ainsi que l’exprime bell hooks dans son article « The Oppositional Gaze, Black Female Spectators »[1515][1515] bell hooks, in Black Looks: Race and Representation, Boston: South End Press, 1992, 115-31. Chapter 7., le male gaze est forcément blanc et les femmes objectifiées et sexualisées à l’écran sont préférablement blanches. La blanchité n’est pas même nommée, elle est inhérente au male gaze. hooks précise que les femmes noires peuvent être totalement indifférentes au regard masculin et ne pas bénéficier des outils critiques pour s’y opposer. Le simple fait d’être une femme, blanche ou noire, ne favorise pas en soi une réponse automatique. hooks n’emploie d’ailleurs pas l’expression « black female gaze » dans un autre sens que celui de regard porté par les femmes noires. Il est hors de question pour elle de passer par des identifications essentialistes liées autant à la race qu’au sexe. Le regard oppositionnel qu’elle préconise et décrit n’est pas une technique mais davantage une réponse critique, une résistance politique.

Iris Brey cite au début de son livre une anecdote de tournage de la série The Bisexual, confiée à elle par la réalisatrice Desiree Askhavan : le chef-op’ filme une comédienne en train de danser de manière à sexualiser et objectiver son corps, il ne se rend pas compte de ce qu’il est en train de faire, c’est-à-dire produire du male gaze. Askhavan le recadre et l’image avec, en opérant un décadrage. Le corps de la femme quitte le premier plan et elle varie la focale. Si la comédienne passe ainsi du statut d’objet fixe à celui de sujet mouvant, ce n’est pas par le biais d’un regard féminin, mais bien féministe. Ce n’est pas parce qu’Askhavan est une femme qu’elle remarque la fabrique du male gaze, mais parce qu’elle est féministe, ce qui ouvre la possibilité à un réalisateur d’établir le même constat. Le problème de cette dichotomie male/female gaze, c’est que le choix relève du réalisateur ou de la réalisatrice, ensuite énoncé et décrypté par le ou la critique de cinéma : le pouvoir n’est ici clairement pas entre les mains de la personne qui regarde le film, on lui donne à voir soit du male gaze soit du female gaze. Or, le male gaze n’est pas une technique cinématographique, une manière de filmer, face à laquelle il suffirait d’opposer un female gaze, à savoir une autre manière de filmer. Le male gaze est le régime scopique capitaliste qui prédomine, inhérent au système qui simultanément l’engendre et le soutient. Pour Iris Brey, se libérer du male gaze est relativement simple, il suffit de l’identifier et d’emprunter un autre biais.

Ainsi que je l’avais mis en avant dans un ouvrage paru en 2017, La Fiction réparatrice, il importe peu au final de distinguer les bons objets des mauvais, à savoir distinguer une production féministe d’une production non-féministe. Il me semble davantage réparateur et productif de porter un regard féministe sur des objets cinématographiques pour faire avancer la théorie et la pratique féministes. De la même manière, établir la liste des films qui ont tout bon face à ceux qui ont tout faux ne me semble pas une stratégie très efficace ni même valable dans une perspective féministe. On peut distinguer néanmoins un regard féministe souhaitable mis à l’œuvre dans diverses productions, mais plutôt comme point de départ que comme point final de l’analyse. Il est également possible aujourd’hui de reprendre le concept de male gaze de Laura Mulvey tout en le débarrassant de son appareillage psychanalytique.

En septembre 2019, Céline Sciamma confiait dans un entretien : « Toute ma vie en tant que spectatrice, le cinéma masculin m’a demandé de m’adapter à lui. J’ai passé ma vie à aimer des films qui ne m’aimaient pas. Je ne suis pas essentialiste, je ne crois pas du tout qu’il y ait une spécificité du regard féminin. Mais puisque tout le monde a décidé de me mettre dans cette case et de me poser la question, alors allons-y ! Travaillons la question en profondeur, essayons de comprendre ce qui fait la domination du regard masculin, pourquoi on doit la subir et pourquoi on assigne en permanence les femmes à n’être que « des femmes ». Quand je lis que je fais des « portraits de femmes », ça me rend dingue. Ça ne veut rien dire. En revanche, oui, disons-le, il y a des conditions qui diffèrent quand on est une femme cinéaste. Ce ne sont clairement pas les mêmes budgets. On lit nos films différemment, on nous regarde différemment. Alors là, oui, il y a une identité « femme » au cinéma. Elle ne vient pas de nous, de notre identité profonde, mais de la façon dont l’industrie nous met dans une case. Je ne suis pas femme par la façon dont je regarde le monde mais par la façon dont irrémédiablement, on me regarde et on me renvoie à ça. »

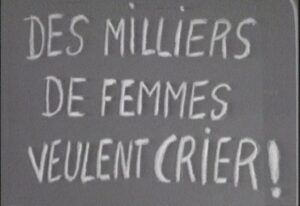

Le male gaze opère par l’invisibilisation de l’échange de sens et de regards entre les femmes représentées à l’écran et les spectatrices devant l’écran. Le male gaze part du principe que le spectateur est toujours masculin même lorsqu’il est spectatrice. C’est l’équivalent de l’emploi du terme générique L’Homme avec un grand H pour dire les hommes et les femmes, une écriture cinématographique qui serait exclusivement masculine et non-inclusive, entendue comme neutre. Si on veut prolonger ce parallèle avec l’écriture exclusive et l’écriture inclusive, il autorise à mieux comprendre comment opère le male gaze.

Le male gaze ne se voit pas, il s’imprime sur nos rétines à l’encre invisible. C’est l’écriture telle qu’elle est majoritairement employée, celle qui circule. Le male gaze, c’est lorsque la caméra joue le rôle du spectateur et de l’acteur, pour mieux capturer l’actrice. Lui écarte les jambes, lui ouvre la bouche. La spectatrice est autorisée à regarder les images issues de la fabrique du masculin (résultat du travail d’un réalisateur ou d’une réalisatrice) mais si elle est féministe, elle aura souvent du mal à les regarder ou aura du moins quelque chose à en dire, quelque chose à redire.

Le male gaze n’a pas d’envers, il n’y a pas de female gaze ou de « regard féminin », c’est-à-dire de regard qui pourrait être pratiqué et exercé uniquement par les femmes pour les femmes dans l’ignorance des hommes et qui viendrait se substituer au regard masculin. Le male gaze implique une domination politique, historique et sociale au détriment des femmes, de la même manière que le sexisme est la disqualification du féminin et que le racisme est la disqualification du non-blanc. Ces propositions ne sont pas réversibles si le contexte demeure inchangé. Iris Brey tente dans son livre une improbable pirouette : « le female gaze est inclusif, il n’exclut personne ». Pourquoi dès lors se raccrocher aussi fort à la branche femelle qu’on est en train de scier ? Cette écriture féminine telle qu’elle la déploie embarque de force Céline Sciamma, pour qui il n’y a pas de spécificité du regard féminin, autant que l’écrivaine Chris Kraus —avec qui j’avais été invitée à la New School de New York en 2013 pour parler d’écriture féminine avec Wendy Delorme et Lynne Tillman. Sans nous être concertées, nous avions toutes défendu dès le départ la non-existence d’une chose telle que l’écriture féminine. « ‘Nous avons toutes, d’une manière ou d’une autre, exprimé dans nos interventions notre désaccord avec la question telle qu’elle nous avait été posée’, a déclaré M. Kraus, résumant les brèves lectures d’ouverture proposées par chaque membre du panel. ‘En faire un sujet, c’est renforcer l’altérité et la marginalisation des écrivaines. »[1616][1616] ” ‘All of us, one way or another in our statements have been saying ‘We disagree with the question,’ ” Kraus said, summarizing the brief opening essays each panelist had read. “To turn this into a topic is to just reinforce the otherness and the marginalization of female writers.” Voir “Chris Kraus, Lynne Tillman, Sheila Heti, and others discuss, among other things, if there is ‘healthy narcissism‘ “. S’il s’agit de faire entendre les voix étouffées des femmes, le minimum serait de tendre l’oreille pour écouter ce qu’elles ont à nous dire.

L’écriture cinématographique inclusive me semble la meilleure proposition, puisqu’elle n’est pas féminine, elle est féministe, elle cherche à inclure un maximum de voix dans la phrase (comme chez Lauretis). C’est justement là le pouvoir de la fiction, celui de faire vaciller l’ordre des regards, d’inclure un maximum de regards dans le cadre. Il semble plus juste de parler de regard féministe, feminist gaze, un regard critique et sensible qui se préoccupe de la place des femmes au cinéma mais pas uniquement, qui la questionne et la remet en jeu, qui dans un contexte et au sein d’une industrie hétéronormée, blanche et patriarcale peut impulser différemment. Un regard qui circule, qui rend possible la connivence et les échanges entre femmes derrière et devant l’écran. Un regard qui distribue davantage le pouvoir à l’intérieur du cadre et en hors-champ. Ni une technique, ni une to-do-list.