143 rue du désert, Hassen Ferhani

ou : portrait de Mona Malika

143 rue du désert dresse le portrait de Malika, la tenancière d’un troquet situé sur la route trans-saharienne qui va d’Alger jusqu’au Niger. Malika est célibataire, sans enfant ; elle vit en compagnie d’une chatte pour laquelle elle déborde d’affection. Sa personnalité se dévoile petit à petit, au contact des voyageurs qu’elle accueille à sa table. Pour donner son titre à ce second long métrage documentaire, Ferhani a procédé de la même façon que pour son premier, Dans ma tête un rond-point : il a repris une expression spontanément prononcée dans le film. “Rue du désert” : c’est ainsi que Chawki Amari — un journaliste, écrivain et acteur algérien — appelle, selon quelque usage vernaculaire peut-être, la route au bord de laquelle vit Malika. Un rond point, puis une adresse… On nous parle à chaque fois d’un lieu de passage situé ailleurs que sur la carte : « dans [la] tête », puis sur cette « rue du désert » dont le nom est inconnu des GPS. Il semble que les lieux comptent beaucoup pour Ferhani, pour ce qui les corrèle au domaine de l’imaginaire.

Le point de vue de Ferhani, dans 143, est remarquablement sédentaire. Il n’y a pas de séquence de voyage, pas de travelling dans le désert. En quelques vues d’ensemble le paysage est montré de là où Malika l’observe le plus souvent : à travers l’encadrement de sa porte, ou à proximité de sa maison. On ne s’éloignera pas de plus de quelques dizaines de mètres. Malika dit qu’elle va faire ses courses régulièrement, mais Ferhani ne la filme pas lors de ses expéditions. Le film se déroule pour l’essentiel dans sa demeure où les uns après les autres, routiers, pèlerins, immigrés, musiciens, touristes, journalistes et autres gens de passage se restaurent, discutent avec elle. Ce site de tournage permet à Ferhani de recueillir l’échantillon chamarré de voix et de visages qui donne au film sa substance, sans avoir à se déplacer physiquement pour cela. Par ailleurs, ses plans sont toujours soigneusement cadrés, assez longs et, en général, fixes. Pour Ferhani, ce qui importe est de choisir l’endroit où poser sa caméra, il ne prévoit pas d’en bouger pendant qu’il tourne.

Ce cinéaste est très sensible à la lumière, aux couleurs et aux surfaces, à leur répartition dans son cadre. Ses enchaînements de plans fixes laissent imaginer qu’il adopte, autour de son sujet, ces manières de peintre de chevalet : le peintre se déplace (parfois très peu), s’installe ici ou là pour des raisons qui n’appartiennent qu’à lui, et peint, longtemps. Deux ou trois fois, la stabilité du cadrage est ébranlée et ce notamment à l’occasion de séquences musicales : lorsque Malika bouscule la caméra pour rejoindre le groupe de musiciens qui jouent dans le champ et danser avec eux, et lorsque plus tard, comme porté par le son d’un bendir, Ferhani décide d’accomplir un travelling circulaire bringuebalant tout autour de la maison, très baroque au regard de ses habitudes. Ces deux passages sont très émouvants, et teintés d’humour : Ferhani a visiblement conscience que sa méticulosité photographique peut parfois sembler inappropriée ; en tous cas, il ne s’enferme pas dans un dispositif formel prédéfini. Mais ce qui frappe avec ce second film c’est qu’un peintre tient ce cinéaste de l’intérieur, et que ce peintre est un opérateur bien plus cardinal, plus structurant qu’on pourrait le penser. À bien y réfléchir, sans lui la construction de 143 rue du désert, l’existence-même de ce film, seraient difficiles à imaginer.

Que Ferhani se soit pris d’attachement pour ce décor particulier, cette buvette au beau milieu du désert, met bien la puce à l’oreille. Cette boîte (le travelling circulaire autour d’elle en fait valoir la structure cubique, vers la fin du film) qui laisse entrer la lumière du dehors par son unique embrasure, sa porte, telle un « projecteur naturel » (j’emprunte ces mots au cinéaste lui-même), ressemble fort à une camera obscura, accessoire indissociable du peintre renaissant. Un tel peintre fait l’objet d’une citation – très accessoire et peut-être non calculée, mais qu’importe – dans À Mansourah, tu nous as séparés de Dorothée-Myriam Kellou pour lequel Ferhani a assuré la prise de vue : lorsque Malek Kellou y apparaît dans la maison de son enfance, juste après le générique d’ouverture, il tient une photographie au revers de laquelle est reproduite La Joconde. Hassen Ferhani emprunte effectivement quelque chose à Léonard de Vinci. La référence peut sembler incongrue et quelque peu fantasmatique, mais elle n’a aucune prétention pompière : Léonard est l’archétype du peintre renaissant, la figure de proue d’un paradigme pictural auquel on peut relier 143 rue du désert, quitte à le voir autrement.

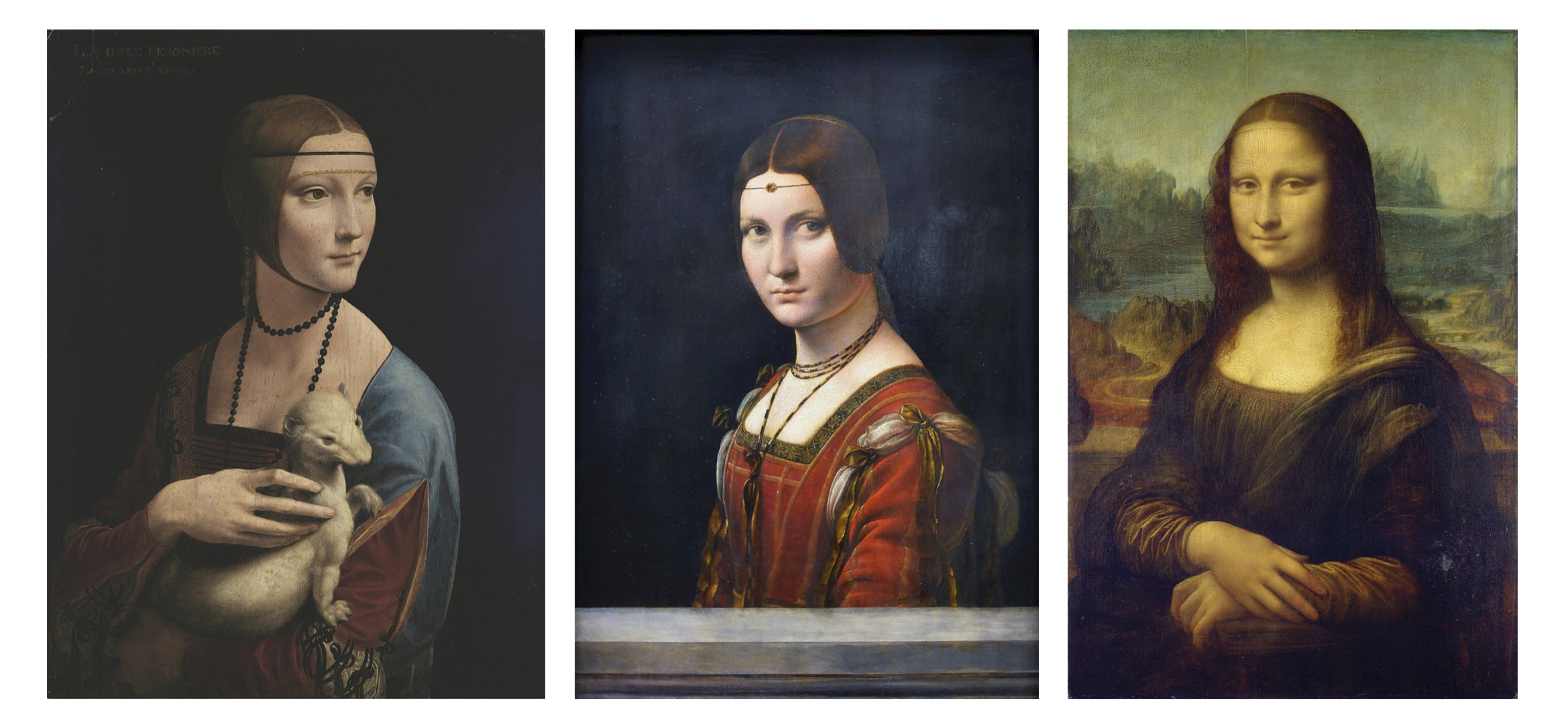

Ce film est un portrait, au sens fort du terme. Bien sûr, Malika ne ressemble pas trait pour trait à Lisa del Giocondo, à Cécilia Gallenari, à Lucrezia Crivelli, ou à une autre femme dont Léonard aurait fait le portrait. Grande différence : Malika n’est pas mariée, elle n’est la maîtresse d’aucun riche commanditaire de tableau. Par ailleurs, un portrait cinématographique est une forme narrative qui se déploie dans la durée ; il peut faire intervenir d’autres personnes autour de son sujet principal. Malika n’apparaît donc pas seule, au centre de l’image, tout au long du film. À travers ses discussions avec les autres, il est question de travail, de salaire, de religion, de mariage et de famille, du gouvernement algérien, de la répression des journalistes, des droits des femmes, de la Guerre civile algérienne – les portraits de Léonard de Vinci n’en disent pas tant sur leur contexte sociétal. Ce qui définit 143 comme un portrait, c’est une certaine relation avec son “modèle”, qui détermine sa construction et ses enchaînements. Et la façon dont Ferhani appréhende Malika en cinéma, évoque, à bien des égards, celle d’un peintre du cinquecento.

De même que le voile noir de La Joconde met en exergue la situation maritale de Mona Lisa, le premier dialogue du film nous permet immédiatement de comprendre celle de Malika. Quelques éléments de biographies épars nous sont livrés au hasard des conversations, une rupture familiale est évoquée mais le film n’expose pas les raisons pour lesquelles elle a choisi de vivre seule, à l’écart des villes, et lui laisse ainsi sa part d’énigme. 143 rue du désert n’est donc pas un documentaire biographique. Il n’incline pas non plus à l’équivalent cinématographique de la peinture de genre : Malika n’est presque pas visible au travail, avec ses ustensiles, dans sa cuisine (cet espace n’est d’abord perçu que flou, à travers les petites percées qui lui permettent de passer les plats à ses hôtes, et lorsque Malika y est filmée, elle n’y est pas active). À travers ses échanges avec ses visiteurs, ses correspondants téléphoniques, ses liens avec son environnement social et naturel, ce n’est ni son histoire personnelle, ni sa condition mais son regard sur les autres, son caractère, l’équilibre de ses humeurs qui sont soulignés.

Lorsqu’elle est à l’image, Malika est le plus souvent assise, peu mobile. Autour d’elle, les accessoires sont raréfiés ; il y a cette table recouverte d’une toile cirée fleurie, un petit téléphone blanc, ses vêtements, une chatte. Comme l’hermine de Cecilia Gallerani dans le portrait qu’en a fait Léonard, cette chatte est un révélateur : les caresses de Malika, d’une tendresse un peu brusque en l’occurrence, nous disent quelque chose de son âme. Peindre l’intériorité de son modèle et non seulement son apparence : tel était, selon Daniel Arasse[11][11] Daniel Arasse, Léonard de Vinci, Paris : Hazan, 1997, p. 394-399, le grand problème du portraitiste Léonard de Vinci. Pour mettre en évidence cette dynamique interne, ce “mouvement immobile”, Léonard de Vinci a travaillé la pose des mains et la torsion des bustes – ce mouvement hélicoïdal qui s’empare de la figure, entre la taille et le regard : plusieurs fois dans 143, Malika adopte une telle posture, torsadée. C’est que l’orientation de sa chaise (posée à côté, et non en face de sa table), et surtout l’emplacement de la caméra de Ferhani, l’y incitent souvent. Dans la continuité de ce mouvement intérieur qui la traverse, elle change d’attitude en fonction des personnes qui lui tiennent compagnie. Elle se montre souvent attentionnée, volontiers espiègle, mais elle peut aussi être très distante (comme avec l’imam) ou mélancolique. C’est dans ces variations d’une séquence à l’autre, que s’exprime son tempérament contrasté : très indépendante, Malika est aussi d’une grande curiosité à l’égard de ses semblables – elle tient à converser, surtout avec ceux qui viennent de loin : les travailleurs migrants, et la touriste à moto par-delà l’obstacle de la langue.

C’est aussi par la relation que Malika y entretient avec le paysage que 143 vaut d’être rapproché de La Joconde. Nous ne sommes pas devant l’un de ces jardins luxuriants destinés à faire valoir la position sociale du modèle. Bien qu’il produise un certain effet de par son étendue, ce paysage n’est pas généreux. La plupart du temps, Malika se tient en retrait, derrière les murs de sa maison qui tout autour d’elle, tient lieu de loggia (l’élément architectural dont on devine les contours, autour de Mona Lisa) et parfois, elle rejoint l’extérieur : la couleur de ses vêtements se confond avec celles de son environnement (son sweat est traversé d’une large oblique grise, qui évoque une route). Mais sa tendance à l’immersion dans le désert ne la conduit pas à s’éloigner de son domicile ; elle s’accomplit plutôt avec l’allongement de son corps dans le sable, vers la fin du film. Ainsi se figure l’attachement de Malika à ce paysage comme sol, à la surface que sillonne cette route. Malgré son ancrage en ces lieux, il est aussi difficile de la géolocaliser à partir de ce que montre le film, que de situer Mona Lisa, au regard du paysage ténébreux et énigmatique qui se dresse derrière elle. Il est question du Tademaït mais ce plateau est très vaste… Le seul point de repère dont on dispose, aux alentours de Malika, serait la station-service qui va ouvrir en face de chez elle.

Autour de sa Joconde, Léonard de Vinci aurait peint une région de la Toscane[22][22] Idem, p. 393. On y aperçoit un pont : il signale la présence du court d’eau reliant le lac de Trasimène et le Val de Chiana, dont il avait fait l’hypothèse. Le titre du film de Ferhani fait bien allusion à quelque carte sur laquelle cette “rue du désert” (qui officiellement, porte un autre nom), pourrait figurer. Quelle rôle joue-t-elle, dans 143 ? C’est par elle que les visiteurs de Malika arrivent, ainsi que toute la réalité humaine, sociétale, économique et politique dont le film témoigne, par morceaux disparates (il n’y a qu’une seule femme parmi eux, et elle n’est pas algérienne). Mais la rue du désert n’est pas strictement réservée à la réalité dans ce film, puisqu’un comédien finit par l’emprunter pour y introduire de la fiction. Elle n’est pas non plus qu’un élément du décor, extérieur à Malika. Elle se prolonge en son mouvement intérieur, comme la rivière qui se cacherait derrière le sourire de Mona Lisa. Quelque part, le long de cette route qui relie l’âme de Malika aux autres, c’est son regard, grand ouvert sur la multitude des visages qui l’empruntent, que Ferhani a dépeint.

Illustrations : 143 rue du désert (Hassen Ferhani, 2020) / La Dame à l'Hermine (Léonard de Vinci, 1488), La Belle Ferronnière (Léonard de Vinci, 1495-97), La Joconde (Léonard de Vinci, 1513-16) / 143 rue du désert (Hassen Ferhani, 2020)