Passagers clandestins

Les représentations mainstream de la clandestinité militante à partir d’Une Bataille après l’autre

Certaines critiques ont pu reprocher à Une bataille après l’autre de Paul Thomas Anderson de se complaire dans un retard historique. C’est le cas de celle, publiée par Nicolas Moreno dans Tsounami, « L’enfant de Marx et Hitler ». Dans une analyse structurelle de son œuvre, nous avons pu y lire qu’Anderson aurait toujours « deux trains de retard » sur l’histoire. Ce serait oublier que l’extractivisme de There Will Be Blood (2007) ou l’émergence de l’industrie pornographique de Boogie Nights (1997) soulevaient des problèmes contemporains de la sortie des films. Une chose est certaine : son cinéma déploie volontiers un certain anachronisme et c’est évidemment le cas dans Une Bataille après l’autre que beaucoup qualifient d’ « uchronie ». Faut-il y lire une distance prise à l’égard du présent – celui de l’Amérique trumpienne – ou du passé proche – l’entrée en clandestinité d’une partie de l’extrême-gauche étatsunienne à la fin des années 1970 ? PTA se range-t-il auprès de ses nombreux cinéastes qui ne parviennent plus à peindre l’Amérique contemporaine qu’en la transposant dans un univers de (science-)fiction ?

Ainsi convient-il de lever un malentendu : le film de Paul Thomas Anderson, adoubé par Steven Spielberg, ne relève aucunement du cinéma militant mais du cinéma populaire (commercial) hollywoodien. L’explosion inédite du budget de ce nouvel opus (150 millions de dollars) en atteste la nature. Mesurer l’écart entre les idéaux des personnages et le dispositif du film s’approche de la gageure – voire de la lapalissade. Adaptation libre de Vineland de Thomas Pynchon, Une Bataille après l’autre s’inscrit dans un corpus, aujourd’hui bien fourni, d’œuvres populaires qui reprennent à leur compte l’histoire secrète de l’underground américain. De fait, la clandestinité a essaimé dans la culture populaire, à travers À bout de course de Sidney Lumet et un épisode des Simpsons, pour former un portrait-type de ses militant.e.s. C’est pourquoi une analyse politique du film ne peut se défaire de l’approche de la culture visuelle qui réclame de comparer les œuvres entre elles et de retracer la genèse de thématiques avant qu’elles ne se transforment en motifs.

Underground / Upperground

Fin 1969, suite à l’accentuation de la répression contre le mouvement antiguerre et post-droit civique, le Student for a Democratic Society (SDS), l’organisation majeure de la jeunesse blanche américaine, se divise. Une campagne présidentielle à l’été 1968 rassemblant le SDS et le Black Panther Party for Self-Defense (BPP) autour de la candidature d’Eldridge Cleaver, Ministre de l’Information du BPP, met en lumière les contradictions que les organisations de jeunesse formulent vis-à-vis de leur soutien au BPP. Si certains défendent que le parti californien prenne la direction politique du reste de la gauche, d’autres réclament une stratégie spécifique axée sur les classes populaires blanches. En résulte une scission dont l’une des branches, le Weatherman – baptisé d’après la chanson de Bob Dylan Subterranean Homesick Blues – entend importer la guerre sur le territoire américain mais aussi décharger le BPP du harcèlement qu’il subit de la part de la police fédérale [11][11] En 1969, une grande partie de l’état-major du BPP est incarcéré, exilé ou bien simplement assassiné : outre Huey P. Newton et Bobby Seale, le jeune leader de la section chicagoane du BPP Fred Hampton est tué dans son sommeil par la police de Chicago et le FBI. en optant pour une stratégie de lutte armée. Le Weatherman, devenu Weather Underground, a pour principe de cibler des lieux symboliques du pouvoir sans atteindre la vie des personnes, une sorte de propagande par le fait qui vise la police, la CIA, la justice, le complexe militaro-industriel et les lieux du capitalisme [22][22] Une grande partie des informations énoncées dans ce texte proviennent de l’ouvrage Dan Berger, Weather Underground. L’histoire explosive du plus célèbre groupe radical américain. Paris : L’Échappée, 2011. Pendant longtemps, le bilan humain de l’organisation ne se réduisait qu’à l’explosion accidentelle d’une bombe artisanale au milieu de Greenwich Village, le 6 mars 1970, causant la mort de plusieurs Weathermen et Weatherwomen et la destruction de la collection de peintures de leur voisin, Dustin Hoffman.

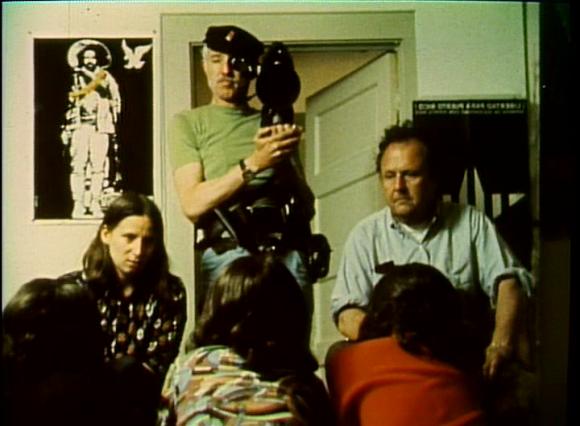

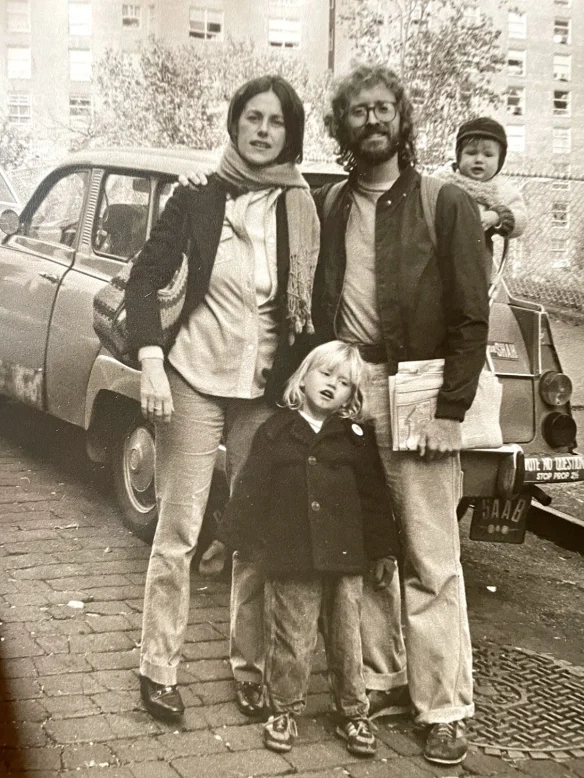

Toutefois, la nature terroriste et clandestine du Weather Underground ne les empêche pas de publier, en 1972, le manifeste Prairie Fire, véritable succès de librairie et ouvrage fondateur pour une convergence des luttes antiracistes, féministes et anti-impérialistes [33][33] Voilà un lien reproduisant le texte tel qu’il est publié en 1974 : https://www.sds-1960s.org/PrairieFire-reprint.pdf.. Là, les Weathermen affichent clairement leur filiation avec le mouvement abolitionniste de la Guerre de Sécession. Nul doute qu’en nommant la fille de son héros Prairie, Thomas Pynchon rend hommage à cet illustre ouvrage de théorie politique. C’est ce qui attire les cinéastes Haskell Wexler, Emile de Antonio et Mary Person qui retrouvent le bureau politique de l’organisation à Los Angeles en mai 1975. D’un tournage en deux jours, ils tirent le long-métrage Underground, unique occurrence médiatique des Weathermen pendant leur période de clandestinité. Les cinéastes, en adossant des images d’archives récapitulant l’histoire du mouvement social depuis la fin des années 60 et celles filmées à LA, se mettent au service des leaders de l’organisation. Si aujourd’hui le nom des interlocuteurs du trio de cinéastes est bien connu – notamment Bill Ayers et Bernardine Dohrn, figures centrales de la gauche étatsunienne –, les réalisateurs·rices adoptent, à l’initiative du chef opérateur Haskell Wexler, l’idée de tendre une toile entre eux·elles et leurs témoins. Le procédé a ceci de génial qu’il synthétise une image-type de la clandestinité : derrière l’opacité du dispositif, il y a des personnes prises dans un contexte, qui se politisent à partir de lui. En quelque sorte, les Weathermen sont des anonymes, des messieurs-et-mesdames-tout-le-monde que les sixties et le harcèlement du FBI ont plongés dans la clandestinité. Ce harcèlement, désormais bien documenté, les trois cinéastes ont en été victimes après-coup (Haskell Wexler s’est même fait dérober l’un des Oscars qu’il a remportés), à tel point qu’une tribune de soutien signée par Warren Beatty, Mel Brooks, Sally Field ou Jack Nicholson a été publiée.

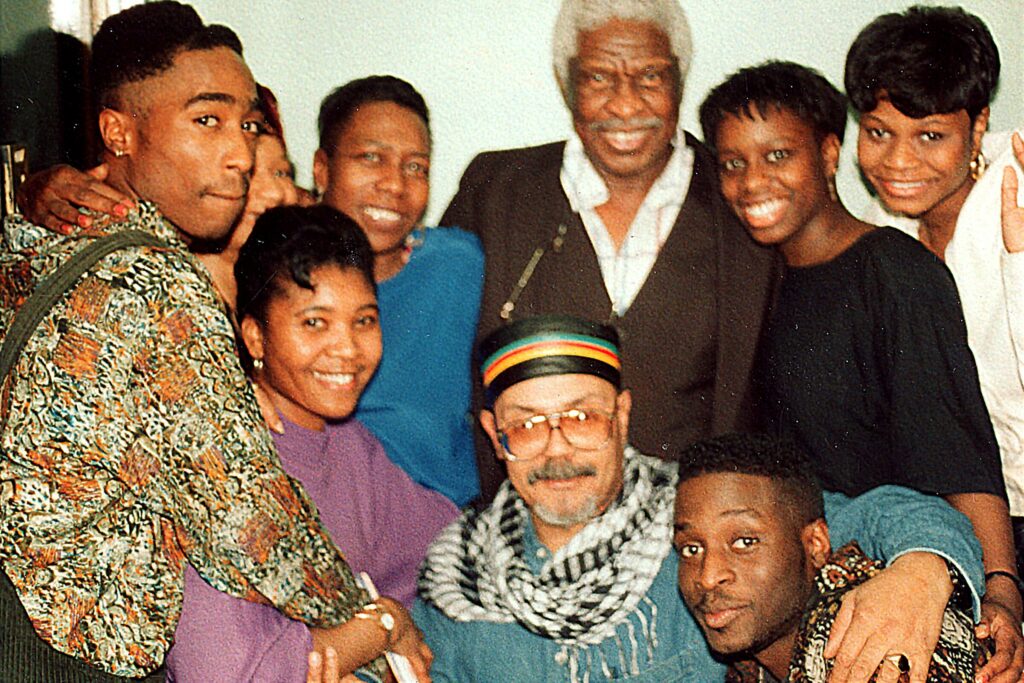

Hasard de l’histoire, la sortie d’Une Bataille après l’autre a coïncidé avec le décès d’Assata Shakur (tante de), exilée à Cuba depuis les années 1980 suivie par un avis de recherche du FBI tout le long de sa vie. Issue d’une famille militante, Assata, ses frères Lumumba et Mutulu, sa belle-sœur Afeni ont constitué, après la création de la section new-yorkaise du Black Panther Party, la Black Liberation Army, organisation clandestine Africaine-Américaine [44][44] Concernant la famille Shakur et son héritage, je m’appuie sur Santi Elijah Holley, An Amerikan Family. The Shakurs and the Nation they created. Boston : HarperCollins, 2023. Celle-ci entendait prolonger les stratégies d’auto-défense promues par le BPP contre les violences policières mais aussi contre le trafic de drogue. La BLA a été accusée d’avoir fomenté des assassinats ciblés sur des policiers, mais son histoire est surtout celle d’une répression exceptionnelle qui entraîne avec elle l’entièreté du mouvement clandestin américain. L’Amérique n’en a cependant pas fini avec la clandestinité à la fin des années 1970, et la question resurgit encore régulièrement. Barack Obama s’est par exemple vu accusé d’entretenir une proximité avec l’ancien Weatherman Bill Ayers. Marilyn Buck, unique blanche de la BLA, a publié de nombreux recueils de poésie en prison [55][55] Marilyn Buck est par ailleurs entrée en politique par le prisme du collectif Newsreel, agence de contre-information cinématographique.. Encore aujourd’hui, les publications des anciens membres du Weather Underground sont commentées par une partie de la gauche américaine. L’underground va donc bien de pair avec un upperground, celui de la médiatisation de ses figures et le soutien qu’elles recueillent d’une intelligentsia américaine : rappelons la célébrité d’Angela Davis acquise grâce à sa cavale surmédiatisée et la campagne de soutien qui l’a suivie. Ces morceaux choisis de la très grande histoire de la clandestinité aux États-Unis entendent non pas en tirer les leçons mais percevoir les grandes lignes narratives à partir desquelles la culture populaire va tisser ses propres motifs.

« Tu ne tueras point. »

Une Bataille après l’autre transpose cette histoire lointaine dans un présent (passé ou futur ?) proche mais ne redécouvre rien. Lorsque Sabotage de Daniel Goldhaber tente d’adapter How to Blow Up a Pipe-Line d’Andreas Malm, il renvoie sans le mentionner à cette histoire de la lutte armée clandestine blanche étatsunienne au travers du précepte – en partie erroné – d’une lutte armée non-létale. Effectivement, dans le premier temps de l’action du Weather Underground, leur stratégie d’action directe visait à éviter tout bilan humain. Cela dit, quelques attentats ont failli à cette prérogative. C’est le point de départ de la cavale de la famille d’À bout de course de Sidney Lumet (1988) où l’on suit la cavale de deux clandestins et leurs enfants : un attentat dans une usine censée être vide qui blesse gravement un agent de sécurité. La dimension accidentelle de la mort devient l’un des topoi de la représentation de l’extrême-gauche blanche au cinéma et se construit vis-à-vis de la radicalité noire : comme si, au sein même de la lutte armée, on rejouait le débat stérile et instrumentalisé entre Martin Luther King et Malcolm X. L’affection que portent les industries culturelles aux clandestins se noue en partie là : c’est-à-dire dans le caractère d’emblée moral – voire inoffensif selon les occurrences – d’une lutte armée sans dégâts humains, comme si le seul fait de rendre ces personnages « protagonistes » et non « antagonistes » tenait à l’obéissance au principal commandement judéo-chrétien : « Tu ne tueras point ». Par là, ces représentations s’écartent de celles des mouvements d’autodéfense type Black Panthers qui restent régulièrement l’objet d’une condamnation, montrés comme plus violents qu’ils ne l’ont été et pris dans la contradiction classique entre violence et non-violence.

Le 136e épisode de la série animée « The Simpsons » présente pour la première fois le récit de Mona, la mère d’Homer. Dans une saison 7 (1996-1997) marquée par la récurrence de sujets sociaux (voire de lutte des classes) comme la deuxième partie de Who shot Mr. Burns ? et Scenes from the class struggle in Springfield, le scénariste Richard Appel tente de développer l’origin story de la mère d’Homer. Celle-ci, qui fait sa première apparition dans la série, a disparu parce qu’elle s’est impliquée dans l’action directe à la fin des années soixante. Très clairement inspirée de Bernardine Dohrn, l’une des fondatrices du Weather Underground, Mona est entrée en clandestinité après avoir participé à une action de sabotage en vaporisant des antibiotiques dans l’un des laboratoires bactériologiques du milliardaire local Montgomery Burns. Par là, elle soigne l’asthme de Clancy Wiggum, simple agent de sécurité et pas encore chef de la police, qui collectionnait alors les tares physiques. Pourchassée par Monty Burns et le FBI, Mona a dû abandonner son fils. Les Simpsons s’adresse d’abord à la famille – et la lutte armée n’est pas vraiment kid friendly. La série n’en réitère pas moins les lieux communs formulés par À bout de course : la légitimité des personnages découle de la non-létalité de leur action directe.

Dans Une Bataille après l’autre aussi, l’âge d’or des French 75 et du leadership de Perfidia Beverly Hills (Teyana Taylor) prend fin lorsque la révolutionnaire abat par mégarde un agent de sécurité lors d’un braquage puis, par terreur d’être mise en prison à vie, dénonce son groupe. Le coup de filet exceptionnel du FBI, menant certain·e·s à la prison, d’autres à l’exécution sommaire, n’est permis que parce que la leadeuse a failli : prise de panique, celle qui fait preuve d’un habituel contrôle à toute épreuve, a vidé son chargeur sur des innocents. Il ne s’agit pas d’un accident mais d’un « craquage » : là où auparavant, les personnages étaient déchargés de toute violence physique intentionnelle, Perfidia est seule responsable de cet assassinat, aux dépends de ses camarades, incrédules devant la scène, et premières victimes de son acte. En 1973, Assata et Zayd Shakur se retrouvent pris dans une fusillade sur une autoroute du New Jersey lors de laquelle un policier et Zayd Shakur perdent la vie. Assata, arrêtée, déclare avoir été torturée, avant de s’évader et d’obtenir l’asile à Cuba. En 1981, le braquage d’un camion de la Brink’s mené par la BLA et d’anciens membres du Weather Underground aboutit à la mort de deux policiers et d’un agent de sécurité. Revendiqué par la Revolutionary Armed Task Force (RATP), le braquage permet au pouvoir fédéral de déclencher un dispositif RICO qui inculpe plusieurs personnes sur des chefs d’association de malfaiteurs, décapitant de ce fait la plus grande partie des mouvements clandestins Blancs, Noirs et Latinx. De fait, la proximité entre le déroulement du braquage du film et celui du camion de la Brink’s en 1981 s’inscrit dans une filiation directe, documentée, à l’égard du mouvement des années 1970. Paul Thomas Anderson détaillait, dans le premier temps du film, le répertoire d’action commun de la clandestinité : sabotage, évasion, braquage… Les lieux communs de la représentation de la clandestinité émergent de la fidélité du film à l’égard des événements historiques.

« Deux trains de retard »

Si la clandestinité fascine le cinéma populaire américain, c’est qu’elle offre d’emblée un vocabulaire esthétique et narratif : une société parallèle faite de communautés autonomes, de réseaux et de codes secrets que les perquisitions du FBI en 1981 ont révélés au grand jour – en exagérant en partie l’occultisme de ces espaces alternatifs, pour certains connus de tous. Cette organisation collective de la clandestinité fait la toile de fond d’Une Bataille après l’autre : des mots de passe issus de chansons folk à apprendre, un monastère de bonnes sœurs qui s’entraînent à la lutte armée ou des bipeurs qui sonnent lorsqu’un membre de l’organisation est à proximité. Bref, tout un lot d’accessoires, de personnages secondaires, de décors et de costumes mis à disposition d’un univers de fiction. Plus précisément, la vie de cavale des anciens clandestins est le support d’un anachronisme : pour beaucoup, le chapitre de l’action politique s’est clos brutalement avec le reaganisme et la violence de COINTELPRO, programme spécial du FBI pour réprimer les mouvements de gauche. Mais les clandestins vivent encore dans le passé.

Sorti en 1988, À bout de course décrit une réalité encore contemporaine, celle d’une traque menée sans relâche, à la recherche des anciens clandestins, et l’impossibilité pour eux de mener une vie « normale ». C’est l’époque des dernières arrestations spectaculaires – même si certains demeurent en cavale. Alors que le néo-conservatisme a accentué le modèle de l’American way of life, Lumet introduit des personnages qui ne peuvent en aucun cas s’y fondre, ne serait-ce que parce qu’ils sont contraints à une vie nomade là où les autres restent sédentaires. L’underground persiste pourtant au travers de tous ces adjuvants qui logent et épaulent la famille. Dans un sens, les sixties poursuivent les personnages – au travers du FBI – et subsistent à travers eux : dans un double mécanisme de damnation-rédemption ceux-ci portent avec eux le contre-modèle politique de l’Amérique contemporaine parce qu’on leur refuse l’amnistie. En quelque sorte, le personnage de Mona Simpson obéit à ce même schéma. Si son réseau d’entraide est le sujet de quelques gags – rien de moins « clandestin » qu’un van Volkswagen psychédélique pour exfiltrer une militante -, elle n’en reste pas moins la dernière des Mohicans. Une blague mentionnant les figures de la lutte antiguerre et antiraciste comme Tom Hayden, Abbie Hoffman ou Bobby Seale mesure l’écart qui la sépare de la société et même de ses anciens camarades. À l’instar de Tom Hayden, devenu par la suite représentant Démocrate, la plupart des têtes d’affiches de l’époque se sont institutionnalisées, mais pas elle. Par ailleurs, celle-ci transmet à Lisa et Bart l’esprit des sixties, pot-pourri de la culture psychédélique, underground et radicale.

Dans Une Bataille après l’autre, la clandestinité, transposée à un passé/présent proche, est le produit d’un collage qui vient télescoper des temporalités différentes. Il convient d’abord de noter que les French 75 est un groupe mixte, là où l’histoire de la radicalité politique étatsunienne s’est fondée sur des groupes divisés entre les communautés raciales. S’agit-il là d’une réactualisation de la culture radicale américaine ? L’un des premiers plans du film est un panoramique descendant où Perfidia Beverly Hills observe un camp de concentration que les French 75 seront amenés à libérer par la suite : une image très contemporaine, au moins depuis les années 1990, mais étrangère à la gauche américaine des années 1970. La clandestinité militante va désormais de pair avec une autre clandestinité, migratoire cette fois. Si, à nos oreilles européennes, le terme « underground » ne peut s’associer qu’à celui de « velvet », celui-ci s’ancre intimement à l’histoire politique étatsunienne. Lors de la Guerre de Sécession, sous l’égide de la militante Harriet Tubman, des militants abolitionnistes ont édifié l’Underground Railroad qui oeuvrait à faire passer au Nord, en Amérique britannique ou au Mexique, les esclaves échappés des champs de coton du Sud.

La démarche, rebaptisée l’Upperground Railroad par Frederick Douglass qui accusait le mouvement de mettre en danger les esclaves évadés, n’a pas été unanime chez les abolitionnistes et les anti-esclavagistes. Estimant à près de 30 000 ou 100 000 le nombre d’esclaves libérés, le réseau a revêtu une portée politique plus vaste puisqu’il a été le lieu d’émergence d’une pensée féministe et socialiste aux États-Unis. La redécouverte d’Harriet Tubman dans les années 1960 a fortement influencé l’édification de la doctrine du nationalisme noir et l’élaboration d’une seconde doctrine de clandestinité. C’est là qu’en un sens le film accole Weather Underground et Railroad Underground : à la quête de sa fille, Bob (Leonardo DiCaprio) va s’allier à un professeur d’art martial latino (Benicio Del Toro), Sensei, qui, tout en flegme, organise un gigantesque réseau d’entraide aux migrants. D’où l’aspect irréaliste de l’ennemi qu’affrontent Bob et sa fille : Lockjaw (Sean Penn) est le commandant d’un camp de concentration mais dépasse ses fonctions pour traquer les French 75 – un militaire qui s’arroge les compétences du FBI, en somme. En quelque sorte, la superposition du Weather et du Railroad présage d’un collectif en droit, recentrant les enjeux de clandestinité autour de la question du racisme et de ses déclinaisons, qui justement marque un écart avec la réalité de l’Amérique contemporaine.

On lit çà et là, dans la presse de gauche, au moins sur le site de Révolution Permanente et dans une critique du film par Frédéric Lordon, qu’Une Bataille après l’autre faillirait à la description de la radicalité révolutionnaire américaine par l’absence des masses et de la théorisation politique. Ce serait oublier que l’histoire de la gauche américaine est une histoire marginale et que ni le mouvement anti-guerre ni les Black Panthers n’ont assemblé autour d’eux les centaines de milliers (voire les millions) de soutiens de Mai 68, par exemple. Le télescopage temporel du film de Paul Thomas Anderson a ceci d’anachronique qu’il s’oppose à l’attentisme qui saisit l’aile gauche du Parti Démocrate ainsi que la gauche radicale dans son ensemble depuis la réélection de Trump. Contrairement à ce que fait mine de croire la nouvelle administration qui classe les antifa comme groupe terroriste, la page de la lutte armée est pour l’instant tournée. En transposant cette histoire dans un contexte contemporain mais dépris des affrontements partisans – un Lockjaw pourrait très bien avoir pris du galon sous Obama –, le film rétablit la conflictualité politique d’antan. Tout l’aspect « vieux con » d’Une Bataille après l’autre, la contradiction au sein des French 75 entre les anciens et les nouveaux, marquée par ce standardiste qui refuse d’accéder aux requêtes de Bob s’il n’a pas le bon mot de passe, exacerbe la distinction idéologique entre la radicalité des 70’s, empreinte de marxisme-léninisme, d’anti-impérialisme et de nationalisme noir, et la dimension plus individualiste de la gauche contemporaine – ce qu’on appelle les identity politics. En cela, minorer la fidélité politique que Paul Thomas Anderson entretient avec les années 70, c’est mettre de côté la façon dont son anachronisme cherche à réintroduire des histoires et des doctrines aujourd’hui oubliées.

Une affaire de famille

Dans À bout de course de Sidney Lumet, l’évocation de la traque de la famille Pope – librement inspirée du couple Bernardine Dohrn et Bill Ayers – se déploie dans des enjeux strictement familiaux et déplace les enjeux politiques vers une logique intime. Danny (River Phoenix), leur fils adolescent, qui les a accompagnés dans leur cavale, se voit proposer d’entrer à Julliard pour sa virtuosité comme pianiste. C’est là le point de départ d’une intrigue qui s’évertue à creuser l’écart entre Danny et ses parents, contraints à une vie itinérante et clandestine. Cette rupture n’a rien de simple : revenir à la société, pour Danny, c’est prendre la décision de ne plus jamais revoir sa famille. Ces prémisses pourraient être comprises comme une simple question de choix, étant entendu que ceux des Pope ne doivent pas se répercuter sur leurs enfants. Toutefois, la tragédie d’À bout de course naît de l’impossibilité de vivre à la marge de l’American way of life. À cela s’ajoute le paradoxe central du film : la génération qui s’est rebellée contre ses parents se retrouve responsable d’adolescents. Faux teen movie, le film de Lumet est surtout un constat d’échec, celui de la marginalité contrainte d’une contre-culture qui n’a pas réussi à vaincre la culture dominante. Qui n’a pas vu Network, récit de l’appropriation par les industries culturelles de la contre-culture et de la contestation, ne peut pas percevoir la mélancolie d’À bout de course, celle d’une foule de vaincus dont la fuite est la seule raison d’être.

Au travers des enjeux familiaux d’À bout de course, se pose la question de la filiation ou de la transmission. Que reste-t-il aux enfants des idéaux de leurs parents quand les sixties ont disparu ? C’est l’enjeu que se pose l’épisode des Simpsons. Mona est en tout point opposée au père d’Homer Abe, conformiste républicain, machiste, qui s’est toujours fait avoir par refus catégorique de s’engager dans toute action collective. Mais elle détonne surtout avec Homer et Marge, caricature de la famille conventionnelle. Eu égard à la conception traditionnelle et aliénante de la famille chez les Simpsons – la politisation de Mona naît des désastreuses premières années de mariage avec Abe –, la trajectoire de la mère est émancipatrice et trouve un écho chez Lisa, la fille d’Homer, l’intello de la famille, caricature de l’aile gauche du Parti Démocrate, qui se prend rapidement d’affection pour sa grand-mère. Sa grand-mère apparaît pour elle comme un role model : c’est le sens de toutes ces séquences où Mona raconte à Bart et Lisa les sixties. Mais elle occupe un rôle plus complexe pour son fils à qui Abe avait raconté qu’elle était morte. Disparue à cause de la traque menée par Mr. Burns, Mona a abandonné son fils pour ce père dont il a hérité du conformisme. Dans les Simpsons, la bêtise se transmet de père en fils et l’absence de figure maternelle a comme favorisé cette transmission.

Dans Une bataille après l’autre, pour Willa, la fille de Bob et de Perfidia, prendre sa mère comme modèle est une tâche plus compliquée. Perfidia a disparu à sa naissance pour partir en cavale et l’aventure qu’elle vit lui fait découvrir sa mère sous un autre angle. En effet, pour les anciennes camarades de Perfidia, celle-ci est une « balance ». La jeune femme avait effectivement, sous la menace de Lockjaw, dénoncé son groupe, causant la mort de nombre de ses camarades et contraignant sa propre famille à la fuite. Si la mère n’a rien d’un modèle – quoique Bob ait passé sous silence sa dénonciation –, son père non plus ne remplit pas ses fonctions. Paranoïaque, grisé par la fumette, Bob a tout l’air d’un mythomane possessif pour sa fille qui désobéit à l’injonction de ne pas avoir de smartphone. Mais la figure paternelle a ceci d’encore plus complexe qu’elle est duelle, car disputée entre Bob et Lockjaw, avec qui Perfidia a couché avant sa naissance. Métisse, Willa affronte alors deux figures de la blanchité. L’une, Bob, s’inscrit dans le soutien à la radicalité noire et l’antifascisme. L’autre, Lockjaw, veut établir sa paternité sur elle afin de la supprimer, alors qu’il s’apprête à intégrer une société secrète suprémaciste qui interdit de mélanger son sang. En somme, l’adolescente est prise dans une intrigue héréditaire : comme une anomalie à abattre pour son père biologique, Lockjaw, et un obstacle à abandonner pour sa mère, Perfidia.

La question de la transmission – génétique ou politique – s’articule en partie autour d’une figure manquante, celle de la mère. Si Willa se construit vis-à-vis d’une épopée figée par le récit de son père, c’est-à-dire une idéalisation de la geste de sa mère, celle-ci est totalement renversée lorsque son origine génétique est éclaircie : elle n’est plus seulement la fille d’une traîtresse, mais aussi d’un fasciste. Pour autant et en guise de résolution, Paul Thomas Anderson sort de son chapeau une lettre écrite 16 ans plus tôt, dissimulée par Bob, dans laquelle Perfidia s’adresse à sa fille et embrasse son statut de mère. Ses premiers mots, « Hello, from the other side of the shadows », sont issus d’une véritable lettre qu’une militante du Weather Underground a envoyée à sa mère, Anderson inversant alors la chaîne de transmission. C’est cette lettre qui, au bout de l’aventure, convainc Willa de suivre le chemin de sa mère, comme si l’engagement ne pouvait se faire que dans une filiation parfaitement rétablie. Si le procédé paraît expéditif, il dévoile pourtant la complexité d’une trajectoire : celle de la fidélité des enfants à leurs parents. Perfidia est le patchwork de plusieurs figures : si cette lettre est clairement inspirée du Weather Underground et de Bernardine Dohrn, le personnage est plus proche d’Afeni Shakur et d’Assata Shakur, dont la cavale l’a définitivement séparée des États-Unis. Chez les Shakur, comme dans la famille Dohrn-Ayers, les enfants se sont inscrits en filiation directe de leurs aînés, alors même que les liens familiaux étaient brisés. En un sens, le cœur du sujet ne relève pas de la stricte dynamique familiale mais d’enjeux militants, du fait de continuer la lutte malgré la défaite et la répression. Reprendre le flambeau laissé par sa famille, c’est ressusciter un héritage dont on est parfois le seul dépositaire. Par exemple, l’assassinat brutal du fils d’Afeni Shakur, Tupac, en 1995, a fait rejaillir l’héritage politique de sa famille. 2pac le rappeur – « most wanted » avant sa naissance – promouvait effectivement une parole politique entendant réunifier les gangs angelins autour d’un programme social alors que l’essor de cette forme d’association marquait l’échec du nationalisme noir des années 1960-70. Le harcèlement dont sa famille était encore victime a attisé l’hypothèse d’un assassinat commandité par le FBI.

Ain’t I a woman ?

Cette lettre synthétise probablement l’ambiguïté de la caractérisation de Perfidia comme leadeuse politique, puisqu’elle ramène son engagement à son genre. En un sens, c’est comme si la rédemption de la militante s’opérait en embrassant sa maternité. Un mécanisme de facilité qui consiste à résoudre systématiquement les questions laissées en suspens dans le film. Plus précisément, en explorant les questions de maternité mais aussi de sexualité, le film revendique fièrement de revisiter la figure de la passionaria révolutionnaire Africaine-Américaine. De fait, la sexualité constitue, pour ces femmes qui ont émergé au Black Panther Party comme au Parti Communiste Américain, ou bien un impensé, ou bien un interdit. Impensé car, d’Angela Davis à Assata Shakur, la figure de la leadeuse Africaine-Américaine a pris les atours de la madone, c’est-à-dire qu’elle est apparue comme une figure vierge ou maternelle au regard de leurs camarades hommes qui prennent à bras le corps les questions de sexualité [66][66] Cf. bell hooks, Ne suis-je pas une femme ? Paris : Cabourakis, 2015 ; Françoise Le Calvez, Féminisme et socialisme aux États-Unis. Paris : 10/18, 1979. et Caroline Rolland-Diamond; Black America. Une histoire des luttes pour l’égalité et la justice (XIXe-XXIe). Paris : La Découverte, 2016.. Interdit parce que, pour les sœurs, la sexualité est scrutée dans une logique de discipline de parti bien plus stricte que celle de leurs frères. Par exemple, Elaine Brown, instigatrice du Breakfast Program aux côtés de Bobby Seale, s’est vue reprocher sa relation passée avec l’écrivain blanc Jay Kennedy [77][77] À l’inverse, plusieurs auteurs Africains-Américains écrivent sur leur relation aliénée aux femmes blanches comme Eldridge Cleaver, Soul on Ice, Columbus : McGraw-Hill, 1968. Les liaisons avec les Blancs sont alors sanctionnées par un blâme social. Bien sûr, toutes ces considérations mises à part, l’apport des Black Panthers au mouvement féministe a été crucial et les tendances décrites plus tôt marginales au regard du programme du Parti.

La caractérisation de Perfidia prendrait alors à rebours ces données symboliques, constitutives de la médiatisation des leadeuses noires mais aussi des représentations maternelles des autres films de notre corpus. Perfidia est l’objet d’un double-regard, blanc et masculin : celui idéalisé de Bob et celui fétichisant de Lockjaw qui, après avoir été braqué par la militante, ne cesse de l’observer sur ses lieux d’action. Est-ce à dire qu’elle n’est que cela, c’est-à-dire un personnage construit uniquement par des enjeux de vision ? Paul Thomas Anderson s’évertue à traduire une étrangeté autour de Perfidia, à produire un décalage. C’est le cas lors de séquences de braquage où les French 75 s’habillent en tenues moulantes et énoncent leurs revendications avec un ton languissant, aux antipodes de leur discipline militaire. S’agit-il encore du produit d’un collage, une sorte d’anachronisme adossant les luttes armées des années 1960 à l’esthétique hip hop ou bien en rapportant une certaine idée de la libération sexuelle aux luttes de libération (dont on oublie bien souvent qu’elles étaient souvent menées par les mêmes personnes) ? Ce décalage s’accentue lors d’une séquence où Perfidia, ivre et enceinte, vide le chargeur d’une mitrailleuse, vue par un Bob qui ne cache pas sa désillusion. En un sens, avant même son accouchement et l’abandon de sa fille, la leadeuse aurait fui sa maternité et, avec elle, l’image hiératique de la passionaria.

Sur les réseaux sociaux, les interprétations concernant Perfidia divergent. Si plusieurs militant·es y voient une mise en scène misogynoire, d’autres soulèvent les ambiguïtés, échafaudent des hypothèses concernant le film : un reel présentait la relation entre Lockjaw et Perfidia non comme un viol inversé – comme le prétend le militaire – mais comme une relation sexuelle subie, sinon non consentie, pour l’héroïne dans laquelle la militante tente de garder une illusion de pouvoir, sans pour autant maîtriser la situation. En quelque sorte, si le portrait de Perfidia dérange, c’est qu’il revient à la matrice des rapports de genre et de race : l’esclavage. Femmes, race et classe d’Angela Davis revient en profondeur sur la perception des femmes noires lors de l’esclavage comme disponibles (et avides) sexuellement pour les propriétaires alors que les hommes noirs étaient au contraire vus comme impuissants [88][88] Angela Davis, Femmes, race et classe. Paris : Zulma, 2022. Le métissage, découlant du viol des femmes esclaves par les maîtres blancs, est alors rapporté non pas à la blanchité mais à la blackness (et les « quarterons » ou « octerons » subissaient aussi la ségrégation). Si le racisme contemporain a inversé le rapport de genre (les hommes noirs incarnant le danger sexuel vis-à-vis des femmes noires), c’est vis-à-vis de cette histoire-là que semble se situer la construction du personnage de Perfidia, c’est-à-dire à nouveau comme une superposition de l’histoire de l’esclavage et des luttes post-droits civiques sur le présent.

Par ailleurs, l’accusation de viol que Lockjaw formule à l’égard de Perfidia constitue la justification la plus courante de relations sexuelles entre des femmes blanches et des hommes noirs lors de la période de ségrégation : les lynchages punissaient souvent une relation sexuelle hors mariage sur la base de fausses accusations portées par les familles blanches contre les hommes noirs qui oseraient outrepasser les interdits raciaux. Lockjaw incarne le pouvoir blanc et ce n’est que lorsqu’un doute s’instaure sur la paternité de Willa que son métissage devient problématique, parce qu’il est alors ramené à une histoire de domination, qui se répercute du même coup sur le couple de Perfidia et Bob. Cela dit, les prémisses théoriques de la caractérisation de Perfidia se déploient toutes en ambiguïté, simultanément androgyne et hyper-féminine, le regard sur elle ne cessant de permuter au fil du film. D’où le malaise que beaucoup ressentent autour d’un personnage dont la sexualité semble plutôt relever d’un automatisme de représentation que d’une réelle réflexion politique.

Par-delà le romantisme

Revenons à notre corpus et ayons quelques mots formels (on nous reprocherait de n’axer notre réflexion que sur des enjeux théoriques) afin d’aborder le registre de la comédie. Une Bataille après l’autre reprend à son compte plusieurs gags des Simpsons, comme pour assumer une filiation. Le colonel Lockjaw devient par ailleurs le détournement burlesque de Philippe Mathieu dans La Bataille d’Alger. Le militaire, figure statique, devient un personnage comique par la manière dont son corps ne cesse de saboter ses tentatives d’avoir de la stature, notamment par ses tics de visage constants. Cette empreinte cartoonesque semblerait inimaginable dans le registre dramatique d’À bout de course. Ce qui rassemble ces films et ces séries, c’est moins le registre que la capacité de recul qu’ils prennent à l’égard des personnages et de leur romantisme : la cavale des Pope rapporte la clandestinité à des enjeux du quotidien et Mona Simpson est une caricature des sixties.

Dans Une Bataille après l’autre, le romantisme révolutionnaire est démonétisé par la figure de Bob, sorte de Big Lebowski d’extrême-gauche, réitération de l’archétype du looser. Comme Lockjaw, Bob trouve son comique dans sa gestuelle : gaffeur et maladroit, l’homme a perdu tous ses réflexes avec le cannabis. Les deux personnages ont d’ailleurs en commun de chuter régulièrement et de se blesser. À travers Bob, Paul Thomas Anderson s’évertue à déconstruire l’idéalisation des figures de l’extrême-gauche étatsunienne, sans pour autant les disqualifier. Héros et comic relief, Bob a effectivement eu ses heures glorieuses, présenté comme un héros par ses camarades. En présentant la course-poursuite avec Lockjaw comme un épisode de Tom et Jerry, le cinéaste californien cherche à la fois une déréalisation de son sujet et une manière de réinventer la mise en scène de l’histoire. Plus précisément, la farce intervient après les très tragiques quarante premières minutes d’Une Bataille après l’autre comme s’il s’agissait de rejouer dans un autre registre l’épopée des premiers temps. C’est là la double dimension que prend l’action dans le film : à la fois source d’inventions visuelles, comme le prouve la séquence de course-poursuite dans les collines, et de jeu de massacre comique. Pour une fois, les critiques ont raison de fournir les adjectifs « jouissif » ou « jubilatoire » car c’est bien vers cet ordre-là que va sa mise en scène. Cela dit, si le film a quelque chose de la jouissance, elle s’opère au regard d’effrois bien contemporains : agents de la ICE, militaires ou fascistes n’ont, contrairement à bien des antagonistes de cinéma, pas uniquement une fonction diégétique mais produisent de véritables effets de réel qui renvoient à l’actualité de l’Amérique.

Cette exploration populaire faite, disons-le enfin : l’intérêt d’un film d’action à 150 millions de dollars consacré à la clandestinité aux États-Unis ne réside pas dans l’élaboration d’une théorie révolutionnaire ou d’une stratégie de masse – comparer le film au Cuirassé Potemkine n’a en cela aucun intérêt – mais dans l’effet de superposition entre stéréotypes narratifs hollywoodiens et réalité politique contemporaine. C’est en cela que le film se distingue, par exemple, d’Eddington d’Ari Aster : il ne se contente pas de constater une conflictualité mais prend le parti de l’un contre l’autre. Paul Thomas Anderson, en réalisant une comédie d’action hollywoodienne, remplace le manichéisme du bien contre le mal par un antagonisme de race, ancré dans une généalogie politique qu’il tente de rendre fidèlement.

Plutôt qu’Eddington qui se drape derrière une fausse complexité pour ne finalement rien dire, Une Bataille après l’autre rappelle Sinners de Ryan Coogler, un film tout aussi commenté sur les réseaux sociaux et pour lequel chacun a livré son interprétation. Leurs trames privilégient l’action, certes, mais leur réception révèle l’incroyable érudition historique qui préside à leur écriture. Cela présage-t-il uniquement d’une stratégie opportuniste des grands studios (Disney et Warner Bros) d’adresser leur blockbuster à un public déjà conquis, à savoir la gauche étatsunienne et la communauté Africaine-Américaine ? S’agit-il uniquement d’une pratique d’appropriation pour ramener ces publics en salle de cinéma ? Ce nouveau genre de film d’action dont la complexité ne découle pas d’une fausse nuance mais de l’infusion omniprésente de la contre-culture rétablit une dynamique de transmission, enfouie par l’avènement du néo-libéralisme puis du trumpisme, qui signale le réveil brutal d’une volonté de relire l’histoire, de chercher des filiations. À la fin des années 70, la génération Vietnam redécouvrait les luttes sociales passées sous silence par le MacCarthysme comme pour rétablir la longue tradition ouvriériste étatsunienne. Les années 2020 marquent le retour d’une lecture conflictuelle et radicale de la lutte antiraciste et anti-impérialiste que le FBI et COINTELPRO n’ont jamais réussi à parfaitement éradiquer.