Abbas Kiarostami

Sur Jean-Claude Carrière

L’entretien qui va suivre a été réalisé par Mohsen Azarm, et a été publié dans un livre intitulé Un court-métrage sur les autres (Ed. Cheshmeh, Téhéran, 2013, réédité (version complète non censurée) par les éditions Gilgamesh (branche artistique de Cheshmeh) en 2022). Il s’agit de la première section, un entretien où Abbas Kiarostami raconte sa rencontre avec Jean-Claude Carrière et évoque sa personnalité. Carrière, intéressé par l’Iran et marié à l’écrivaine iranienne Nahal Tajadod, s’y est rendu à plusieurs reprises, y a donné des conférences et plusieurs de ses ouvrages ont été traduits et publiés en persan. Très estimé des cinéphiles iraniens, il était aussi un ami proche de Kiarostami, a traduit ses poèmes en français et a même accepté un petit rôle honorifique dans Copie conforme (2010).

I.

Mohsen Azarm : Quelle image avez-vous de Jean-Claude Carrière ? Quand vous pensez à lui, quels mots vous viennent pour le décrire ? Vous souvenez-vous de votre première rencontre ? Où était-ce ? Aviez-vous déjà entendu parler de lui auparavant ? Connaissiez-vous son travail ?

Abbas Kiarostami : Le souvenir le plus ancien de Jean-Claude Carrière que j’ai en mémoire, c’est le jour où je l’ai croisé au coin d’une rue à Paris. Je m’en souviens très bien, c’était juste après l’avant-première de Close-Up. Il était venu voir le film. Je ne sais plus si on nous avait déjà présentés avant, ou si c’était vraiment la première fois ce soir-là. Mais ce que je n’ai pas oublié, c’est que dès qu’on s’est vus, il m’a tout de suite dit: « Ce soir, pendant deux ou trois heures, je me suis senti iranien. J’avais l’impression d’être Sabzian. »

Bien sûr, ce sentiment, cette proximité, ça ne venait peut-être pas uniquement de mon film. Ça avait sûrement quelque chose à voir avec la dame qui l’accompagnait ce soir-là. Cette femme, iranienne, c’était Nahal Tajadod[11][11] Nahal Tajadod est une écrivaine et chercheuse iranienne qui a publié et traduit, en français et en persan, des ouvrages sur la littérature persane, le soufisme et le bouddhisme. (Toutes les notes sont de la traductrice.), qui est devenue plus tard son épouse. D’ailleurs, Jean-Claude aime toujours beaucoup Close-Up, et cette dame est toujours sa femme. Si cette image est restée pour moi si vivante après tant d’années, c’est peut-être parce qu’elle relève davantage d’un souvenir lié à la projection de Close-Up à Paris, et à ma propre expérience, que de l’image elle-même.

M. A. : Vous avez dit un jour que parfois, les gens deviennent des images pour vous. Quelle image vous vient à l’esprit quand vous pensez à Carrière ? Son souvenir vous évoque-t-il d’ailleurs plutôt un mot ou une image ?

A. K. : C’est presque impossible de mettre les gens dans des mots, comme on les mettrait dans des cases. Ce genre d’exercice est plutôt un jeu, en fait . Bien sûr, l’être humain fait ça tout le temps, c’est même ce qui le rend unique. Mais voilà, chaque chose a ses propres limites et notre limite à nous humains, c’est le langage. On ne peut pas y échapper. Il y a toujours des choses chez une personne qui, selon notre façon de penser et en fonction de la relation qu’on a avec elle, finissent par se transformer en quelques mots, en quelques jugements. C’est normal. Même si, juste après, on se rend compte que tout ça est un peu drôle, un peu ironique, parfois même un peu étrange.

À y regarder de plus près, la façon que nous avons de transformer les gens en mots reflète notre propre expérience. Nous les enfermons dans des petites cases, et peu à peu nous oublions que ces personnes, en dehors de ce que nous disons d’elles, sont des êtres vivants, en chair et en os et en réalité assez différents de ce qu’on peut imaginer. Ce que nous connaissons d’eux, en fait, c’est toujours très partiel, très incertain, jamais vraiment objectif.

Beaucoup de personnes l’oublient. Ils vont encore plus loin : ils utilisent ces mots pour remplacer la réalité par quelque chose qui les arrange, ou en tout cas par ce qu’ils ont envie de croire. Et le cinéma fait souvent la même chose. Mais c’est important de ne pas l’oublier et de rester vigilants. Une image, ce n’est pas la vie.

M. A. : Finalement, parfois, ce qui nous intéresse le plus, c’est justement ça : l’image qu’on laisse dans le regard des autres. On aimerait bien la connaître, non ?

A. K. : Eh bien, pour tout vous dire, je dirais que ce qui m’a tout de suite marqué chez Jean-Claude, c’est d’abord sa sagesse, sa façon de voir le monde, l’étendue de ses connaissances, son honnêteté et son amitié sincère. Et aussi l’énergie qu’il apporte à chaque groupe. Chez lui, il y a une sorte d’enfance immense qui le rend très léger, très joyeux. Je ne l’ai jamais vu tendu ou sombre. J’ai l’impression qu’au fond, Jean-Claude ne prend pas le monde trop au sérieux. Il est léger comme un enfant. Ce qui est le plus touchant chez lui, c’est la pureté de son cœur. Il ne se laisse pas envahir par le mal. Tout ça, je l’ai compris petit à petit, à travers nos rencontres. Jean-Claude est devenu quelqu’un avec qui c’est toujours un plaisir de passer du temps. Il partage des choses précieuses, des choses justes, des choses douces, qui enrichissent notre manière de voir.

La plupart d’entre nous ne réalisent pas qu’au-delà d’une personne influente- par exemple un artiste qui restera dans la mémoire du monde, on trouve un océan d’expériences uniques et profondes, une quête spirituelle, des vies vécues, un savoir vaste, une capacité de voir au-delà. Une éducation particulière lui permet de regarder le monde et ce qui l’entoure avec réflexion et équité, affranchi des influences superficielles, des opportunismes et des mensonges. Tout cela participe à une richesse profonde, à une forme de sagesse de vie, ainsi qu’à une force intérieure qui lui donne la capacité d’échapper aux déformations et de voir les choses de façon plus globale, plus juste, et plus utile pour vivre.

Et ce que cet homme crée, c’est justement le fruit de toutes ces profondeurs. Ce qu’il donne au monde, ce qu’il partage avec les autres, ça reste. L’œuvre reste aussi. Pas parce qu’il aurait su faire des coups politiques ou manier des effets à la mode pour toucher les émotions en surface. Non. Ce genre de choses, c’est comme de l’écume, ça fait un peu de bruit mais ça disparaît vite. Lui, ce qu’il laisse, c’est autre chose. C’est vrai. C’est durable.

Au fond, tout le monde sait très bien que ce sont des coups de bluff, que ce n’est pas ce que ça prétend être. Et parfois, c’est pire : il arrive que la personne elle-même n’en ait même pas conscience. Elle ne se connaît pas non plus. Et comme elle aussi est emportée par les vagues de son époque, tirée dans tous les sens, elle devient la première victime de sa propre superficialité. Au lieu d’être un artiste qui ouvre des chemins, qui crée des œuvres utiles pour mieux comprendre la vie, elle devient juste quelqu’un qui suit la foule et ses erreurs.

Bien sûr, un artiste dont le « contrat » avec le public est simplement de divertir, et qui le fait bien, mérite des applaudissements. Mais quand on se lance dans quelque chose qu’on ne maîtrise pas, pourquoi les gens devraient-ils revenir vers ces œuvres, une fois que l’excitation est retombée ? Pourquoi devraient-ils continuer à les respecter quand ils se rendent compte que ces œuvres n’ont rien de solide, qu’elles ont juste joué sur l’effet de spectacle et sur le mensonge ? Ces œuvres-là n’ont rien apporté, elles n’ont fait que pousser les gens dans l’erreur. Elles ont juste provoqué des émotions passagères. Elles n’ont pas aidé à regarder les choses autrement, elles n’ont pas proposé de lecture plus profonde, elles n’ont pas posé de questions essentielles. Alors pourquoi devraient-elles rester respectables ? Non, ce genre d’œuvres mérite d’être mis de côté. Et toi aussi, si tu en es l’auteur, tu dois être discrédité, parce que tu as été, consciemment ou non, l’acteur d’une mise en scène fausse et confuse.

Mais les œuvres que Jean-Claude Carrière a créées ne sont pas des œuvres qu’on peut jeter. Elles ne sont pas faites pour disparaître, justement grâce à cette richesse qu’il porte en lui. Carrière, il ne fait pas partie de cette autre catégorie. Lui, il est du côté des hommes vrais, des hommes profonds. Carrière a toujours eu des connaissances rares et, comme tous les vrais artistes, il a su les mettre en pratique. C’est quelqu’un en qui se sont accumulées beaucoup de choses, beaucoup de vies, beaucoup de savoirs, et qui a réussi à atteindre une vraie joie de vivre, une liberté intérieure, une sorte de légèreté aussi, loin du besoin de faire semblant de savoir.

Un artiste, plus que n’importe qui, doit faire attention à ne pas se tromper lui-même, à ne pas s’engager dans une mauvaise voie juste pour avoir un nom ou une fortune. Il ne doit pas devenir un simple instrument. Il doit aussi veiller à ne pas nourrir l’illusion, ni le mensonge. Parce que ça, c’est un travail sans pitié. Carrière, lui, a bien compris ça. Il est resté lui-même. Plein de vie, naturel, sage. Il a laissé le mensonge et le spectacle aux politiciens.

II.

M. A. : Avant votre première rencontre à l’ouverture de Close-Up, vous connaissiez déjà le travail de Carrière ? Et comment se sont passées vos rencontres par la suite ? Était-ce des rencontres fortuites ou une amitié qui s’est prolongée dans le temps ?

A. K. : Partout dans le monde, quiconque a une petite connaissance du cinéma indépendant connaît Jean-Claude Carrière. Moi aussi, je le connaissais depuis des années, à travers ses œuvres, surtout les scénarios qu’il avait écrits pour Buñuel. Après notre première rencontre à Paris, on s’est retrouvés à Bombay, et puis après ça, chaque fois que je passais par Paris, je le voyais. Je n’ai pas oublié nos échanges.

M. A. : Vous vous souvenez aussi de votre deuxième rencontre ?

A. K. : Oui, très bien. On avait tous les deux été invités au festival de Bombay, comme membres du jury. Ce dont je me souviens surtout, c’est que cette fois-là, j’ai entendu sa voix avant même de le voir. À l’aéroport de Bombay, personne n’était venu me chercher. J’étais complètement perdu, noyé dans cette foule immense, je ne savais pas quoi faire. J’ai fini par atterrir dans un hôtel miteux. Un taxi – enfin, un tricycle à moteur – m’a déposé là et est reparti. J’ai vite compris que je ne pouvais pas rester là. J’ai appelé Jean-Claude et je lui ai dit : « Écoute, je ne peux même pas passer une seule nuit ici. Je prends le premier vol pour rentrer en Iran. » Il m’a répondu une phrase que je n’ai jamais oubliée : « Quand tu arrives en Inde, tu entres en enfer, mais après une semaine, on t’arrache de force à ce paradis. » Et c’est exactement ce qui s’est passé.

M. A. : Vous avez gardé un souvenir particulier de ce jury ?

A. K. : Oui, mais plus que le jury lui-même, c’est surtout l’ambiance des délibérations et ma relation avec Jean-Claude pendant ces jours-là qui me restent en mémoire. Sinon, un jury, c’est toujours un peu flou, c’est le produit d’un moment, d’un groupe, ça dépend des circonstances. Et là, notre jury n’avait pas vraiment de dynamique collective. On avait l’impression que nous deux, on était un peu les oubliés du festival. On nous projetait les films juste pour nous deux, dans une salle vide et froide. L’ambiance était assez spéciale. On s’asseyait l’un à côté de l’autre, toujours avec un siège vide entre nous. Chacun avait un petit radiateur électrique à ses pieds, ça ne chauffait que là. On regardait les films, et à la fin de chaque projection, on se tournait l’un vers l’autre, on se regardait. On ne parlait pas. On jugeait les films avec un simple regard. On somnolait, on regardait des films pendant des heures, et au lieu de débattre, au lieu de donner nos avis, on se contentait d’échanger des regards… et on somnolait encore.

Je dois avouer que cette expérience, aussi formidable qu’elle ait été, a marqué pour moi le début d’un vrai doute sur l’idée très sérieuse et très rigide qu’on se fait d’un jury. Dans notre cas, les circonstances avaient fait que notre jury était tout sauf classique. Quand le festival s’est terminé, on a réalisé qu’on s’était étrangement attachés à cette salle vide, à ce petit radiateur qui ne chauffait que nos pieds… et bien sûr, on s’était attachés aussi l’un à l’autre. Après le festival, on est partis ensemble dans le sud de l’Inde. C’est là qu’on a compris que la base d’un jury, en fait, c’est toujours un peu flou, toujours incertain par nature.

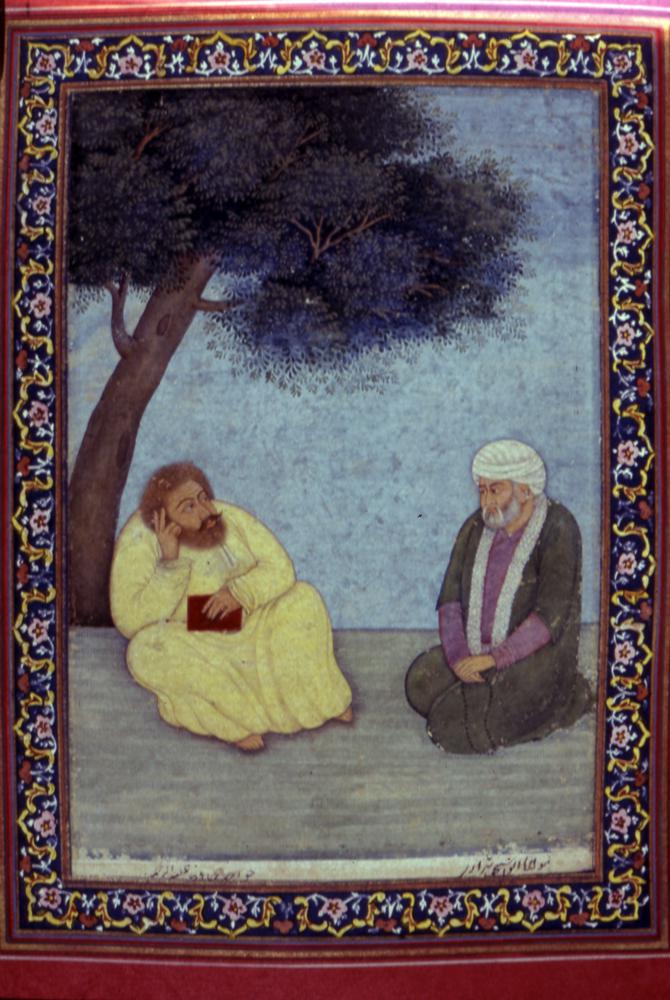

Il y avait aussi Nahal Tajadod avec nous, cette femme iranienne qui, à l’époque, était devenue la compagne de Jean-Claude et une amie proche de sa femme. On a fait un long voyage en voiture. Je me souviens que Jean-Claude s’était assis devant, à côté du chauffeur, et il le surveillait, parce que le chauffeur avait une façon de conduire tellement étrange, un truc que je n’avais jamais vu. Jean-Claude lui a parlé pendant tout le trajet, pour le tenir éveillé et l’empêcher de s’endormir. C’est lui qui nous a emmenés visiter Madras, Mysore et plein d’autres villes. Il nous a fait découvrir tous les grands temples hindous et, en plus, il nous expliquait tout dans le détail. C’était vraiment un guide touristique incroyable, digne des meilleurs. Il connaissait parfaitement la culture indienne. Je savais déjà qu’il avait un vrai intérêt pour l’Inde, surtout grâce au Mahabharata, dont il avait fait une adaptation [22][22] Bahman Kiarostami, documentariste et monteur iranien, est le fils cadet d’Abbas Kiarostami. au théâtre quelques années plus tôt, et que Bahman avait traduite en persan à l’âge de dix-huit ans. Jean-Claude avait passé beaucoup de temps en Inde, il connaissait bien la sagesse orientale et dans Le Mahabharata [33][33] Le Mahabharata, écrit par Jean-Claude Carrière ; traduction de Bahman Kiarostami, éditions Mah-Riz, 2000., on sentait toute sa finesse. C’est comme ça que je le connaissais jusque-là : à travers cette grande œuvre, cette belle langue, très littéraire. Mais comme on dit chez nous : c’est en voyage qu’on apprend vraiment à connaître les gens. Et pendant ce voyage, j’ai découvert une autre facette de Jean-Claude. Je me souviens que Houshang Baharlou [44][44] Houshang Baharlou, chef opérateur iranien formé à Rome, a collaboré avec les grands cinéastes de la Nouvelle Vague iranienne, notamment sur M. Naïf (1972) de Dariush Mehrjui, Nature morte (1975) de Sohrab Shahid Saless et Cas numéro un, cas numéro deux (1979) d’Abbas Kiarostami. disait qu’il est le Balzac de notre époque. Franchement, moi je n’ai jamais vu la moindre ressemblance entre Jean-Claude et Balzac. Jean-Claude, c’est un enfant joyeux, un homme très charmant.

Je me souviens que pour entrer dans le temple, moi, l’épouse de Jean-Claude et l’amie de sa femme, n’avons eu aucun problème. Avec notre peau plus foncée, on nous a laissées passer sans difficulté. Mais on ne voulait pas laisser entrer Jean-Claude. Il a trouvé une solution tout de suite. Très naturellement, il a pris dans ses bras un petit enfant en haillons, le visage couvert de mouches qui allaient et venaient. Et là, plus personne ne l’a empêché d’entrer. Il tenait l’enfant devant lui, comme un masque, et se cachait derrière lui. Autour des temples, il y a toujours ces petits enfants qui traînent là pour recevoir un peu d’argent des touristes. Ce qui est beau, c’est que pendant tout le temps où Jean-Claude nous expliquait les mystères du temple, l’enfant suçait son pouce et ne quittait pas Jean-Claude des yeux. On aurait dit qu’il appréciait vraiment d’être dans ses bras, comme s’il sentait que ce moment était spécial et qu’il n’allait pas durer. Quand on est sortis, Jean-Claude a voulu le poser par terre, mais l’enfant, toujours en train de sucer son pouce, ne voulait pas le lâcher. Jean-Claude lui a donné de l’argent et a murmuré : « C’est pour l’aide qu’il m’a apportée. »

Je n’imaginais pas du tout qu’il pouvait être aussi pur de cœur. Il n’a eu aucun geste de recul, aucune gêne face à la saleté ou quoi que ce soit. Il a pris cet enfant dans ses bras, tout simplement, avec une grande douceur.

M. A. : Quel souvenir incroyable ! Vous n’avez vécu ça qu’une seule fois avec lui ?

A. K. : Pas du tout. Ce n’était pas un hasard, ce n’était pas juste cette fois-là. C’était dans sa nature. Je me souviens par exemple qu’une fois, on s’est assis à une table pour manger et la table était littéralement envahie de mouches. Quand je me suis assis, une nuée de mouches s’est levée et s’est mise à tourner autour de moi. C’était insupportable, je voyais que je ne pourrais pas manger là. Jean-Claude l’a tout de suite compris. Il m’a dit : « Tu as raison, il y a trop de mouches ici, allons à cette table ! » Comme si de rien n’était. On s’est installés ailleurs, et il a commencé à chasser les mouches autour de nous. Et puis, avec humour, il a fait semblant que ce changement de table avait été une opération compliquée et qu’on était maintenant un peu plus tranquilles, comme s’il venait de nous sauver d’une grande bataille contre les mouches.

C’est ce genre de choses qui m’ont vraiment touché chez lui. Son amitié était sincère, il était toujours aussi détendu, aussi simple. On s’est revus de nombreuses fois à Paris par la suite. Il est toujours resté le même. Il y avait beaucoup de joie dans nos promenades et dans notre relation. C’est ce qui a créé un vrai lien entre nous.

Quand j’ai voulu réaliser Copie conforme, j’avais écrit ce rôle pour lui, mais pas en pensant à lui comme acteur. Ce que je voyais surtout, c’est qu’il avait cette sagesse, cette capacité à faire passer les phrases dont le film avait besoin. Je n’imaginais personne d’autre capable de s’approprier ces répliques aussi naturellement que lui. Il a eu la gentillesse de venir, et pendant les quarante-huit heures qu’il a passées sur le plateau, il a laissé un très beau souvenir. Ce qui m’impressionne le plus chez lui, c’est son espièglerie, sa malice, sa gaieté. Il a un vrai côté joueur, un esprit d’enfant, mais ce n’est jamais forcé, jamais artificiel. Avec lui, on ne sent pas le poids des années. Je ne l’ai jamais vu vraiment sérieux. Je me souviens que pendant le tournage de Copie conforme, dès qu’on criait « Coupez ! », Jean-Claude se mettait à plaisanter et faisait rire toute l’équipe. Pourtant, sa réplique était longues, c’était un texte qu’il devait dire d’une seule traite, et il l’a fait parfaitement. Il est venu, il a tout donné, et son passage dans le film reste vraiment inoubliable.

Il racontait d’ailleurs une anecdote amusante. Un jour, il passait devant un cinéma dans le sud de la France, sans savoir que Copie conforme y était projeté. Les spectateurs sortaient de la salle. Une femme l’a reconnu et lui a demandé : « Mais vous, dans le film, vous allez toujours ici et là avec ces mêmes vêtements ? » Jean-Claude s’est rendu compte que, par hasard, il portait exactement les mêmes vêtements que dans le film ! Ça l’avait beaucoup fait rire.

III.

M. A. : Carrière est l’un des artistes français qui ont le plus défendu votre cinéma. Il disait même que c’est lui qui avait écrit la toute première critique qui a présenté votre travail au public français. Vous vous souvenez de cette critique ?

A. K. : Honnêtement, je ne m’en souviens pas. Quand deux personnes se connaissent, chacun garde une partie des souvenirs de leur histoire commune. Il y a des choses qui restent dans la mémoire de l’un, et d’autres dans celle de l’autre. Mais je me souviens très bien qu’il faisait souvent référence à des scènes de Où est la maison de mon ami ?, et qu’il aimait les analyser. Il avait aussi été très marqué par Close-Up, surtout par le personnage de Sabzian.

Quand le musée du Louvre a acheté Close-Up, Jean-Claude en parlait partout. Il expliquait à quel point ce film était particulier, surtout dans sa façon de mélanger le documentaire et la fiction. Il disait que c’était une expérience unique, précieuse, qui allait rester.

D’ailleurs, le Louvre avait acheté le film justement parce qu’il le considérait comme le premier à avoir donné une forme originale à ce lien entre le cinéma et la vie. Ce qui les avait vraiment passionnés, c’était cette singularité. Et Jean-Claude l’avait parfaitement compris. Il en parlait souvent autour de lui.

IV.

M. A. : Vous n’avez jamais vraiment parlé de l’écriture de scénarios et de votre collaboration avec Carrière, n’est-ce pas ? Pourtant, vos façons de faire sont très différentes. Vous avez échangé là-dessus, sur vos regards différents sur les histoires et les scénarios ?

A. K. : Oui, c’est vrai, on n’en a pas tellement parlé. En fait, après Copie conforme, une idée a commencé à me trotter dans la tête : j’avais envie de réunir à nouveau Juliette Binoche et William Shimell. Je pensais à un projet inspiré d’une fable de La Fontaine, celle qui raconte l’histoire d’un oiseau dont la compagne quitte le nid. L’oiseau a peur que les enfants ne lui jettent des pierres, alors il revient la protéger. C’est une vieille histoire française qui me semblait parfaite pour retravailler avec William, l’homme de Copie conforme. Quand je me suis mis à écrire le scénario, j’ai tout de suite pensé que ce serait très agréable de l’écrire avec Jean-Claude. Dans cette adaptation où, en quelque sorte, un esprit iranien s’approprie un conte français, avoir un scénariste français à mes côtés me paraissait une vraie chance. Je me disais que malgré nos différences dans la façon d’écrire, cette collaboration pouvait être très bénéfique.

On s’est retrouvés dans un café et on en a discuté. Jean-Claude m’a dit : « Je l’ai déjà en tête.» La fois suivante, il m’a annoncé : « Je l’ai écrit, c’est une belle histoire… » et il l’aimait beaucoup. Malheureusement, aujourd’hui je suis à Téhéran, d’autres histoires m’occupent, et mon prochain film se tournera au Japon. Mais je crois qu’il y a encore une chance qu’on reprenne ce projet ensemble, plus tard.

Ce monde moral du XIXᵉ siècle qui habite les fables de La Fontaine continue de vibrer en nous, encore aujourd’hui. Peut-être que ma mémoire me joue des tours, mais je crois que c’est dans les livres scolaires de mon enfance que j’ai découvert cette histoire la première fois. J’espère toujours qu’on y reviendra ensemble, Jean-Claude et moi.

M. A. : Ces différences entre vous n’ont jamais été un obstacle ?

A. K. : Non, jamais. Au contraire, parfois les différences donnent envie de collaborer, elles deviennent des moteurs, des curiosités joyeuses. Vous ne trouvez pas ? Bien sûr, on n’écrit pas de la même façon, on n’a pas la même langue, ni le même style. La langue de Carrière est très noble, son style, aujourd’hui, se rapproche un peu de celui de l’ancien français. Ça me fait penser à Beyhaqi [55][55] Abolfazl Beyhaqi (995-1077) est un historien persan majeur du XIᵉ siècle, auteur de la célèbre Histoire de Beyhaqi, chef-d’œuvre de la prose classique dans la littérature persane. dans la littérature persane. Quand il parle, surtout quand il parle d’art contemporain, sa langue donne tout de suite une légitimité particulière à ses idées. C’est quelqu’un de profondément ancré dans la littérature française d’aujourd’hui. Il a travaillé pendant des années avec Buñuel et avec les grands cinéastes du monde entier. C’est vraiment un homme exceptionnel. Il est aussi un ami proche de Jean-Luc Godard. Depuis plus de cinquante ans, il a laissé une empreinte forte dans le cinéma européen. Travailler avec quelqu’un comme lui, évidemment, c’est un vrai plaisir.

Quand il a accepté de jouer un petit rôle dans l’un de mes films, il l’a fait par amour, par engagement, par fidélité à ce cinéma qu’il aime. Pour lui, c’était une manière de rendre hommage au cinéma d’auteur. Un peu comme quand il écrit un scénario ou une critique : c’est toujours un acte d’amour pour ce cinéma-là.

M. A. : Aviez-vous aussi dit un jour que c’est un homme moral ?

A. K. : Oui, Jean-Claude, c’est quelqu’un d’admirable, profondément attachant. Mais quand je parle de morale, ce n’est pas dans le sens habituel, pas la morale des règles ou des leçons. Non, c’est autre chose, c’est plus intérieur. D’ailleurs, je peux vous raconter une anecdote. Un jour, on a été invités tous les deux à une conférence sur la poésie. Il y avait aussi Tonino Guerra [66][66] Tonino Guerra (1920-2012) était un poète et scénariste italien majeur, collaborateur de réalisateurs comme Fellini, Antonioni et Tarkovski, et l’une des voix les plus sensibles du cinéma européen..

M. A. : Le scénariste de Fellini ?

A. K. : Oui, celui de Fellini, d’Antonioni et de beaucoup d’autres. C’était lui. Ce jour-là, j’avais avec moi un recueil de poèmes de Hâfez [77][77] Hâfez de Chiraz (1315-1390) est l’un des plus grands poètes persans, maître du ghazal, dont les vers mêlent amour, mysticisme et sagesse. En Iran, son Divân occupe une place essentielle dans la culture, et l’on consulte encore aujourd’hui le « fal-e Hâfez », un tirage divinatoire fondé sur ses poèmes.. À peine assis, Guerra a regardé autour de lui et s’est exclamé : « Quelles belles jeunes femmes ! » Il faut se rappeler qu’il avait alors quatre-vingt-dix ans. Dans une réunion officielle, entendre une remarque pareille venant d’un artiste presque centenaire, qui marchait difficilement mais qui semblait plus jeune que nous tous… ça peut sembler déplacé, surtout avec nos codes de bienséance d’aujourd’hui. Mais chez lui, c’était naturel, c’était la vie qui parlait. Il était encore plein de vitalité, même à cet âge.

Je pense que, souvent, on préfère masquer ce qu’on ressent, on fait semblant. Pas lui. Il a lancé cette phrase sans gêne, et tout de suite après, il a ajouté avec beaucoup d’humour qu’il aurait bien aimé passer la soirée avec l’une de ces jeunes femmes. Il avait encore cette fraîcheur, cette légèreté ! À ce moment-là, j’ai ouvert mon recueil de Hâfez pour lui tirer un poème. Je voulais voir si son vœu allait se réaliser ! Je l’ai fait devant lui, devant tout le monde. Et Hâfez a été incroyable. Si ce n’était pas Guerra lui-même qui avait ouvert le livre, si les gens autour n’avaient pas vu la scène et si mon traducteur n’avait pas lu le poème à voix haute, tout le monde aurait pensé que je plaisantais. Mais non, Hâfez a vraiment écrit ce que Guerra avait sur le cœur :

« Bien que les années aient blanchi mes cheveux,

Mon âme reste jeune et pleine d’élan. »

Et toute l’assemblée a éclaté de rire, entre la joie, la surprise et la tendresse devant cette incroyable coïncidence !

Pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire de Guerra et du poème de Hafez ? Ah oui, on parlait de Jean-Claude, de la morale, et de nos différences. Je voulais juste redire que Carrière, à sa manière, est rempli de cette vitalité d’enfant, de cette espièglerie, de cette joie de vivre. Et au fond, ces qualités-là, ne sont-elles pas aussi profondément humaines et morales ? Et la sagesse, ce n’est pas une vertu morale ? Moi, je le crois vraiment.

V.

M. A. : Revenons aux différences entre vos manières d’écrire un scénario.

A. K. : C’est une différence de regard ou plutôt une différence de style ?

M. A. : Non, c’est surtout une question de style.

A. K. : Il y a une vraie différence. Moi, la première chose que je fais, c’est que je choisis mes acteurs. En fait, je vais chercher mes personnages dans la vraie vie. Ensuite, je leur laisse la place de s’exprimer eux-mêmes. Jean-Claude ne savait pas que mes dialogues, je les prends souvent directement à mes non-acteurs, je leur rends leurs propres mots, et je fais en sorte qu’ils ne se sentent jamais étrangers à ce qu’ils disent. Je les écris avec beaucoup de soin, mais c’est une autre approche que celle de Carrière. Lui, il invente tout. Il construit un monde à partir de lui-même, et il s’adapte à chaque cinéaste, à chaque film. Quand j’écris, j’ai besoin d’avoir une vraie personne en tête pour chaque rôle. Quand je trouve la bonne personne et que je peux l’imaginer à mes côtés pendant que j’écris, tout devient plus simple. Je vis avec elle, je l’écris, et tout prend vie comme ça. Mais ça ne veut pas dire que je la copie telle quelle. Pas du tout. Comme toute création humaine, c’est quelque chose de très travaillé, très précis. Mais ce que je cherche, c’est une présence vivante, quelque chose qui vibre, qui a une individualité et une personnalité unique. Bref, nos styles et nos regards sont différents. Et c’est justement pour ça que c’est si intéressant. Chacun apporte quelque chose de nouveau à l’autre, et cette curiosité nous pousse à travailler ensemble.

Je me souviens très bien de la sortie de mon premier recueil de poésie à Paris. C’est Jean-Claude qui l’a traduit. Je me rappelle nos longues soirées de travail. On s’était fixé de traduire vingt poèmes par soir. Il était extrêmement curieux, il me posait plein de questions. Et dès qu’il comprenait le cœur du poème, il s’éclairait d’un coup, avec un vrai enthousiasme, et il disait : « J’ai compris ! » C’était très beau à voir.

Alors non, la différence n’a jamais été un obstacle. Au contraire, elle nous a toujours rapprochés.

VI.

M. A. : Carrière pense que votre cinéma relève du « docudrame » : c’est-à-dire que vous mélangez réalité et fiction de façon si subtile qu’on a parfois du mal à croire qu’on regarde une fiction. Vous êtes d’accord avec lui ? Quelles sont, selon vous, les choses essentielles à respecter quand on fait un film ? Quelle est votre propre conception du cinéma ?

A. K. : Je ne sais pas. Peut-être que cette fois, pendant que je travaille, je devrais faire plus attention à la façon dont j’écris, et ensuite je verrai si ce que Jean-Claude dit est vrai ou pas ! Carrière sait parfaitement comment il écrit. Il n’impose jamais un style particulier. Il a cette capacité incroyable à s’adapter au goût et à la sensibilité du réalisateur. Peter Brook et Carlos Saura n’ont rien à voir avec Buñuel, et pourtant il a travaillé avec eux. Il comprend l’univers de chaque cinéaste et il sait s’y ajuster. Bien sûr, je parle ici des cinéastes indépendants, ceux qui ont un vrai monde à eux, un vrai langage personnel. C’est là que Carrière est très fort : il entre dans l’univers du réalisateur et il l’aide à le construire.

Quant à moi, je ne peux pas vraiment dire comment je fais pour que la frontière entre fiction et réalité devienne si floue. Peut-être que ça vient de mon regard, de ma manière d’être au monde. Dans la vie comme dans le cinéma, je crois que tout doit rester simple et naturel. Quand un jeu est forcé ou faux, je le repère tout de suite, et je l’évite. Je l’ai déjà dit : on fait tous un seul film, mais on l’interrompt de temps en temps, à des moments qui correspondent à ce que le cinéma permet. On s’arrête juste pour laisser les autres le voir.

C’est en tournant mon deuxième film que j’ai compris ce que le cinéma signifiait vraiment pour moi. J’ai réalisé que je n’avais pas besoin de zooms, de travellings, de toutes ces techniques dont, en fait, je ne connais même pas les noms ! Peut-être que d’autres en ont besoin, mais les films que j’aime, eux, n’en ont pas besoin. Ma conception du cinéma, c’est une longue histoire. Mais s’il fallait retenir une chose, c’est que ce qui m’importe avant tout, c’est la vie.

Le cinéma a de la valeur pour moi uniquement parce qu’il est lié à la vie. Il ne m’intéresse pas comme quelque chose de purement technique ou spectaculaire, un objet qu’on admire pour lui-même. Attention, je ne dis pas que le cinéma doit juste reproduire la vie. Je ne dis pas non plus qu’un film représente une vérité absolue ou une image objective de la réalité. Pas du tout. Un film, c’est un regard particulier parmi d’autres regards possibles. Ce qui compte, c’est qu’il naisse de la vie, qu’il en garde la vibration. C’est pour ça que, pour moi, la manière dont un cinéaste se comporte avec son médium est essentielle.

C’est aussi pour ça que le cinéma peut être quelque chose de très dangereux. C’est un peu comme dans les arts martiaux : si tu as une ceinture rouge, mais que tu n’as pas appris à te maîtriser, que tu n’as pas construit une force morale, spirituelle, une vraie richesse intérieure, une capacité de retenue et un sens du réel… si tu n’as pas reçu une bonne formation, alors tu risques de faire beaucoup de dégâts dans la rue. Tu peux blesser, tu peux même tuer, juste pour faire du spectacle, pour te faire remarquer, ou pour servir les intérêts de tel ou tel pouvoir. Je pense que le cinéma, contrairement à ce que certains croient à tort, influence forcément l’esprit des gens. Un cinéaste doit donc être quelqu’un de très responsable, profond et prudent, et non pas quelqu’un d’opportuniste et d’excité. Non. Un cinéaste doit se rappeler que les spectateurs, quand ils sont assis dans une salle obscure, sont dans une situation étrange, vulnérable, sans défense. Ils regardent un film, et parfois, ils y croient sincèrement. On ne doit jamais les abandonner, ni les prendre en otage avec nos idées toutes faites. Faire un film, ce n’est pas manipuler. Ce n’est pas mentir. Ce n’est pas tromper les gens.

M. A. : N’est-ce pas justement cela qui rend votre cinéma si intéressant en Europe et aux États-Unis ? Dans ces pays modernes, souvent, on regarde les films des autres — en particulier ceux qui viennent de pays comme le nôtre — avec une vision de l’Orient toute faite, une idée préconçue. Parfois, on applaudit des films pas très bons simplement parce qu’ils correspondent aux clichés que l’Occident aime sur l’Orient. Il arrive même qu’on fasse beaucoup de bruit autour de ces films justement parce qu’ils montrent une image « exotique » qui plaît à ce public-là. Mais vos films, à vous, n’ont jamais joué à ce jeu. Alors pourquoi, à votre avis, vos films intéressent-ils quand même autant de gens, en dehors de ces logiques habituelles ?

A. K. : Vous savez, c’est drôle, j’ai l’impression que vous avez déjà bien répondu à votre propre question ! Que puis-je ajouter ? Moi, ce que je sais, c’est que je n’ai jamais voulu regarder le monde avec les yeux d’un autre — ni avec le regard du tiers-monde, ni avec celui du premier monde, ni du deuxième. Je veux regarder le monde directement. Je veux regarder les êtres humains, leurs difficultés, leurs rapports aux autres, leurs douleurs, leurs solitudes, leurs errances, leurs impasses, et parfois, cette chose si simple mais si tragique : l’impossibilité de se comprendre. C’est ça qui m’intéresse. Ce qui touche l’être humain en tant qu’être humain.

La caractéristique la plus importante de mon cinéma, comme l’a dit l’un de mes amis et critiques, c’est une sorte d’« anti-représentation ». Dans le monde d’aujourd’hui, plus que jamais, en raison des spécificités de notre époque, du rôle des médias, des besoins des pouvoirs et de la culture technologique qui les accompagne, le simulacre a pris la place de l’objet lui-même, de la nature des choses et de la vie réelle. Moi, j’essaie d’inviter le monde à retrouver le contact avec la vie, à la ressentir de nouveau. Et cela semble intriguant pour le monde moderne, qui est submergé par la représentation, les simulacres, et la rupture avec la réalité vivante des choses.

VII.

M. A. : Jean-Claude Carrière pense que si les jeunes apprécient davantage vos films, c’est parce que chacun de vos films constitue une expérience nouvelle au cinéma. Vous vous efforcez de ne jamais faire d’un film la suite du précédent, et les jeunes, qui sont friands d’expérimentations, se sentent attirés par ce cinéma. D’ailleurs, vous considérez-vous comme un cinéaste expérimental ? Que signifie pour vous l’expérimentation ?

A. K. : Oui, je dirais exactement cela. Être expérimental, pour moi, c’est dans le sens simple et universel du terme. Si un film ne me donne pas la possibilité d’expérimenter, de tenter quelque chose de nouveau, je n’ai aucun intérêt à le faire. Je n’accepte pas de réaliser un film qui ne me permet pas de dépasser mes cadres mentaux habituels ou de sortir des limites imposées par le scénario. Faire un film doit avant tout me surprendre moi-même. Je crois profondément en l’expérimentation. Je ne fais pas partie de ceux qui lisent un scénario et se contentent de le mettre en images. Ce n’est pas mon métier, ni ce qui m’attire. Un scénario doit m’offrir l’occasion d’accéder, à travers un nouveau médium, à un nouveau terrain fertile pour l’imagination. L’univers du film doit m’apporter une nouvelle expérience du regard, une façon inédite de voir les gens, et une manière originale de raconter une histoire en langage cinématographique.

D’ailleurs, maintenant que j’y pense, je me rends compte que je ne ressemble pas vraiment à beaucoup de cinéastes. Non, vraiment, je ne leur ressemble pas. C’est pourquoi j’aimerais dire à ces critiques qui pensent que je ne suis pas un véritable cinéaste et qui insistent toujours sur ce point que je suis tout à fait d’accord avec eux ! Selon leur définition du cinéma, je ne suis absolument pas un cinéaste. Faire des films n’est pas une partie intrinsèque de ma vie, ce n’est pas une caractéristique de ma personnalité. Alors permettez-moi de dire que je me considère plutôt comme quelqu’un qui est en quête permanente, et si au passage il en ressort quelque chose – que ce soit un film, une photo ou un livre – eh bien, cela me semble parfait.

M. A. : Carrière a aussi dit que si l’occasion se présentait, il aimerait beaucoup écrire un scénario avec vous. Vous pensez que ce serait possible ?

A. K. : Oh oui, moi aussi, j’aimerais beaucoup. Il y a quelque chose que nous avons en commun, même si je ne saurais pas dire quoi exactement. Mais c’est là. Jean-Claude a beaucoup de qualités, et moi, comme tout le monde, j’ai mes petites particularités. Certainement qu’une partie de nos qualités nous unit comme l’argile appartient à un pot, et c’est peut-être ça qui rend nos échanges si agréables.

Je me demande parfois pourquoi je me limite autant. Peut-être que mes multiples occupations me font passer à côté de moments précieux, de rencontres qui pourraient m’apporter beaucoup. Passer du temps avec Jean-Claude serait sûrement un vrai plaisir, que cela aboutisse ou non à un scénario. Mais s’asseoir ensemble, sous prétexte d’écrire un scénario, ce serait une merveilleuse occasion — et j’espère que la prochaine fois que cette chance se présentera, rien ne viendra m’en détourner.

VIII.

M. A. : Vous avez demandé à Jean-Claude Carrière de jouer dans Copie conforme. Pensez-vous qu’il est aussi bon acteur que scénariste ?

A. K. : Mais regardez-le jouer. Ce qui m’intéresse justement, c’est que Jean-Claude ne joue pas. C’est ça qui est beau. Tous les mots que j’avais écrits sont devenus les siens, naturellement. J’ai toujours dit que ma manière d’écrire un scénario, c’est d’imaginer une personne bien réelle, de la voir, de la sentir, et c’est comme ça que je trouve les mots. J’avais écrit ces dialogues comme s’ils sortaient de la bouche de Jean-Claude lui-même. Ce sont des phrases qui viennent de son expérience : son expérience de la vie, des femmes, de son regard sur le monde. Et je crois que je ne me suis pas trompé. Parce que, quand ces mots lui sont revenus, il les a dits sans effort, dans son propre langage, avec sa propre voix. C’était évident.

J’aimerais pouvoir trouver quelqu’un comme lui pour chacun de mes films. Ça m’aide tellement à comprendre mon personnage en profondeur : la façon dont il parle, dont il marche, dont il s’assoit… Et quand je rends ce texte à la personne, et qu’elle l’interprète avec autant de naturel, c’est exactement ce que j’espérais. C’est une méthode que j’aime beaucoup et que, pour l’instant, je n’ai pas encore réussi à remplacer. C’est une manière de chercher la vie elle-même, de la construire, et puis, avec humilité, de la confier à quelqu’un qui va vraiment l’incarner. Bien sûr, ce n’est pas facile. Ça demande du temps, de la patience, et une vraie recherche pour trouver la bonne personne.

M. A. : Carrière dit souvent qu’un scénario, en soi, ça ne vaut pas grand-chose. Un scénario n’existe que s’il permet de faire un film. Sinon, il n’a pas la même valeur qu’une œuvre littéraire comme Hamlet, par exemple. Hamlet, même si on ne la monte pas au théâtre, reste un texte extraordinaire. Un scénario, ce n’est pas ça. Vous êtes d’accord avec lui ?

A. K. : Oui, je crois que j’ai déjà répondu à cette question, non ? J’en ai parlé tout à l’heure, quand je disais qu’un scénario doit me permettre d’expérimenter, de créer du cinéma, de m’aventurer dans un nouvel espace. Tout prend son sens à travers cette possibilité d’aller plus loin, d’essayer quelque chose de nouveau. Et visiblement, c’est un point que Jean-Claude et moi partageons dans notre façon de voir le scénario.

M. A. : Merci beaucoup d’avoir accepté de répondre avec autant de générosité à ces questions.

A. K. : Je vous remercie également de m’avoir donné l’occasion de parler de cette personne si attachante et charmante qu’est Jean-Claude Carrière.