Du charme de l’affiche au pouvoir du regard

Sur Variety de Bette Gordon

The perfect ‘woman of mystery’ is one who is blonde, subtle and Nordic.

Alfred Hitchcock

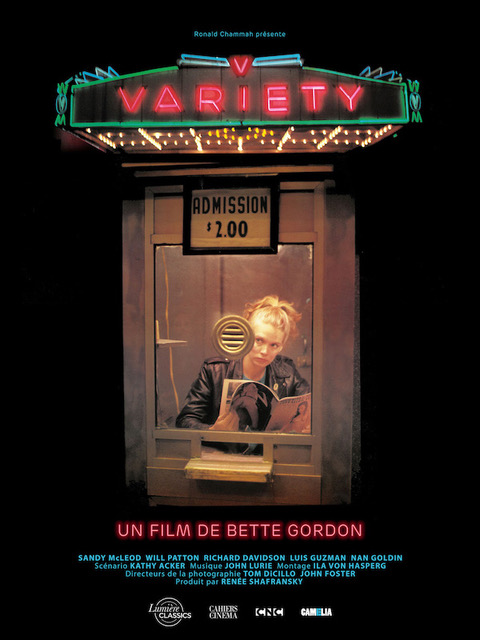

C’est d’abord l’affiche à l’entrée du cinéma où je vais d’habitude qui a retenu mon attention. Sur celle-ci, une femme semble incarcérée à l’intérieur d’une cabine, au-dessus de laquelle on peut lire le panneau « Admission $ 2,00 », accompagné d’un fronton de néons colorés affichant un mot : Variety. Il s’agit du titre du premier long-métrage de fiction de la cinéaste indépendante Bette Gordon, alors auteure d’une poignée de courts-métrages expérimentaux et de quelques documentaires aux allures de road-movies, co-réalisés avec James Benning. En regardant cette affiche, je pense momentanément à la cage de Lola Montès (1955), le sublime dernier film de Max Ophüls, dans lequel les mésaventures amoureuses de la protagoniste constituent un véritable spectacle de variétés pour les spectateurs extra et intra-diégétiques – à la différence qu’à la fin de ce film, seuls ces derniers pourront venir lui baiser la main en échange d’un dollar. Je m’attarde ensuite sur la figure féminine au centre de la composition : une jeune femme aux cheveux blonds attachés, vétue d’une veste en cuir, tient un magazine dans ses mains (cela pourrait être un magazine de mode, mais ce n’est pas le cas ; sur la couverture et au dos on peut apercevoir deux photos de femmes à moitié-nues dans des poses suggestives ; c’est donc un magazine pornographique) ; pourtant, du coin de l’œil, celle-ci semble davantage s’intéresser à ce qui se passe à l’extérieur de sa cloche en verre.

La différence entre le regard de ces deux femmes, la blonde de Gordon et la brune d’Ophüls, en dit long : celui de Lola Montès est un regard vide, éteint, un regard résigné et amer ; celui de la blonde est vif, vibrant, sec comme un bout de paille prêt à prendre feu. La première a fini réduite à un objet-spectacle, un fantasme du désir masculin ; la seconde sera l’agente, la maîtresse de son regard et elle-même un sujet désirant. Bien qu’au moment où mon regard croise l’affiche de Variety pour la première fois je n’aie toujours pas vu le film, je sais déjà de quoi il parle : une jeune new-yorkaise se fait embaucher dans la billetterie d’une salle de cinéma porno, et progressivement les images et les sons qui peuplent son quotidien vont éveiller en elle le désir d’investiguer sur ce milieu de l’érotisme jusque-là réservé aux spectateurs masculins.

Si sa réputation de film féministe le précède, suscitant de nombreuses lectures à l’aune notamment de l’article de Laura Mulvey « Visual Pleasure and Narrative Cinema », paru en 1975, et de sa célèbre théorie du male gaze, Bette Gordon a toujours cherché à remettre son travail dans le contexte des réactions aux mouvements féministes radicaux qui, dans les, années 1980, réclamaient l’interdiction et la pénalisation de la pornographie aux États-Unis. Parmi ceux-ci, le groupe Women Against Pornography (WAP) est, dès la fin des années 1970, particulièrement actif dans la dénonciation de l’industrie du sexe à Times Square, le quartier où se déroule le film de Gordon. Les actions menées par le WAP incarnent la réflexion de féministes radicales comme Catherine MacKinnon et Andrea Dworkin, lesquelles voient dans la violence graphique de la pornographie une antichambre de la culture du viol enracinée dans la societé patriarcale.

Variety a donc atterri au milieu d’un débat houleux qui touchait aussi la communauté cinématographique féministe de l’époque, notamment par la question de savoir s’il était possible de montrer ou de regarder de la pornographie sans reproduire des dynamiques de pouvoir, d’oppression et de violence perpétrées sur les femmes. Alors que des films comme Deep Throat (1972) et Snuff (1976) se trouvent dans la ligne de mire des groupes anti-porno, et que d’autres, comme le documentaire Not a Love Story: A Film About Pornography (1982) de Bonnie Sherr Klein, s’attaquent directement à l’industrie pornographique en dénonçant la manière dont elle fait la promotion et tire profit de la violence sexuelle à l’égard des femmes, Variety de Bette Gordon puise ouvertement dans les fantasmes qui nourrissent l’imaginaire pornographique pour enquêter sur le désir et la représentation des femmes. À la censure pour laquelle certaines plaident, Gordon répond en libérant la parole : dès son court-métrage précédent, Anybody’s Woman (1981), elle alterne des séquences d’exploration purement visuelle autour du quartier de Times Square et ses cinémas porno (dont celui où serait tourné Variety) avec les monologues d’un homme et d’une femme sur la pornographie et leurs fantaisies sexuelles respectives.

Par ailleurs, selon les propos de la cinéaste, Variety préfigure moins ce qui serait une forme de female gaze ou une vision féministe de l’érotisme qu’il n’explore l’essence voyeuriste de tout cinéma, notamment par la manière dont le désir y est figuré : à l’instar de la pornographie, il s’agit de substituer le toucher par le regard, l’objet désiré par son fantasme, en s’appuyant sur une succession d’images suggestives pour entretenir le désir sans jamais le satisfaire complètement… « La pornographie comme le cinéma demandent au spectateur de prendre plaisir à regarder, plutôt que par l’interaction sociale », explique Bette Gordon dans une interview pour la revue Another Gaze, en 2019. Si Variety est une œuvre qui interroge la relation entre le regard et le désir au travers des archétypes narratifs et du langage cinématographique lui-même, je me demande ce que cela signifie de montrer à nouveau ce film en 2022, presque quarante ans après sa réalisation, et en quoi ses néons quelque peu surannés éclairent le paysage cinématographique contemporain, dans lequel de nouveaux et multiples gazes commencent enfin à gagner en visibilité et en puissance.

Revenons à ma première confrontation avec l’affiche du film – objet clairement visuel, fait « pour être vu » : je ne peux m’empêcher de sourire en pensant à l’ironie de son emplacement. À l’entrée du cinéma Louxor, dans le 18e arrondissement de Paris, cette sorte de cabine ou de guichet présente dans l’image se trouve placée à côté de la vraie billetterie, tous les deux donnant sur l’entrée toujours chaotique de la station de métro Barbès-Rochechouart, dans un quartier aujourd’hui encore considéré comme mal famé, pas loin de Pigalle et de ses sex-shops, peep-shows et cabarets. Ici, partout où je regarde, je cours le risque de voir ou d’entendre des choses qui ne me plaisent pas ; c’est pourquoi j’ai réalisé depuis un moment qu’il vaut mieux traverser la rue les yeux fixés au sol, pour ne les lever qu’une fois devant l’écran de la salle de cinéma. Cependant, ce soir-là, face à la mise en abîme accidentelle (l’était-elle vraiment ?) de l’affiche magnétique de Variety sur la façade du Louxor, cette femme blonde dans le guichet me semblait être la première à oser dévisager la nuit citadine que l’on sait si hostile aux femmes – ou, transposé dans l’univers du film, le micro-cosmos néo-noir aux alentours de Times Square, à New York, dans le début des années 1980.

Les enseignes lumineuses se reflétant sur les vitrines, les phares des voitures éblouissant les yeux des passants, les rues humides et bruyantes de la ville qui ne dort jamais, les bars et les cinémas ouverts 24/24h, un parc d’attractions désert au crépuscule, un motel miteux au bord de la route, l’agitation lors de l’approvisionnement des marchés, un coin de rue où quelqu’un guette ou attend la fin de cette nuit interminable, et les notes perçantes d’un air de jazz rompant le silence… Face à cette description, on pourrait facilement se croire dans un film noir de Samuel Fuller ou de Jules Dassin et, en quelque sorte, c’est précisément cet imaginaire cinématographique que Bette Gordon convoque dans Variety. Mais, à la place de hard-boiled detectives et de femmes fatales, Gordon subvertit les codes du noir et explore une autre facette de l’archétype de la blonde hitchockienne, en faisant de la protagoniste Christine (Sandy McLeod) l’enquêteuse et voyeuse par excellence de son film.

Le guichet de la billetterie où Christine passe son temps est un espace intermédiaire, entre l’agitation de l’espace urbain et l’intimité de la salle de cinéma. À l’intérieur, Christine est à l’abri des éventuelles avances des spectateurs venus acheter des billets pour la prochaine séance, et peut observer non seulement ce qui se passe à l’extérieur, mais aussi sa propre image, à travers un miroir dissimulé à l’intérieur de la cabine. Récurrents tout au long du film, les miroirs et autres surfaces réfléchissantes sont parfois les complices de la protagoniste, dans la mesure où, grâce à eux, Christine peut voir sans être vue, échapper aux regards masculins la réifiant, et ainsi chercher à se réapproprier son image. Paradoxalement, au fur et à mesure qu’elle s’essaie à la séduction devant ces miroirs, l’image de soi qu’ils lui renvoient semble finir par refléter la même pulsion scopique hétéronormée à laquelle elle semblait vouloir se dérober.

Lors des pauses au travail, Christine s’aventure à l’intérieur du cinéma, sans pour autant dépasser le hall ou la cabine de projection, cherchant à entendre les sons de plaisir qui viennent de l’intérieur. Quasiment aucune image des films pornographiques n’est montrée, et celles que nous apercevons ne sont pas spécialement choquantes, du moins en comparaison avec les scènes que Christine décrira plus tard à son fiancé de manière particulièrement graphique. Tout se passe comme si, dans un film centré sur la question de voir et d’être vu, Bette Gordon choisissait de ne laisser qu’entendre, en confrontant le spectateur à ses propres fantasmes et attentes sur le porno, au lieu de les lui montrer.

En effet, le film oscille entre de longues séquences mutiques de voyeurisme et de poursuite, dans lesquelles on découvre l’habitat naturel des hommes à travers les yeux de Christine (plus qu’on ne la voit, elle, à travers leurs yeux), et des scènes du quotidien entre femmes où la parole jaillit, come les discussions dans un bar de Tin Pan Alley avec d’autres travailleuses de la nuit qui parlent sans tabou de désir et de sexe. Jouant le rôle d’une amie de la protagoniste, la photographe Nan Goldin (qui a également documenté le tournage, et à qui on doit la photo utilisée pour l’affiche du film) est une présence récurrente dans ces moments de sororité, lesquels sont plongés dans une atmosphère intimiste aux couleurs chaudes, qui rappelle celle de ses propres travaux photographiques autour du milieu de la contre-culture américaine dans les années 1980.

La curiosité de Christine à l’égard du monde de la pornographie est progressivement canalisée vers l’un des clients du cinéma, le mystérieux Louie (Richard Davidson) ; mais ce qui la fascine est moins son apparence d’homme d’affaires riche et bien éduqué que le monde souterrain de crime et de corruption dans lequel il semble évoluer. Sans qu’on ne sache avec certitude quelles sont ses motivations, on suit Christine sur les pas de Louie, moins pour savoir ce qu’il trafique que pour l’excitation de la poursuite. Et Bette Gordon, inspirée par le travail de Sophie Calle – notamment sa série Suite Vénitienne (1980), pour laquelle l’artiste avait suivi et photographié anonymement un inconnu plusieurs mois durant –, ne semble pas non plus soucieuse de donner toutes les réponses au spectateur, faisant de l’enquête un prétexte pour de nouvelles déambulations formelles au son du saxophone de John Lurie.

Au fond, la traversée nocturne de la protagoniste dans un milieu réservé aux hommes constitue une transgression aussi grave, voire plus, que sa fascination pour la pornographie, dans la mesure où elle le fait selon ses propres termes, en tâtant le terrain du regard, au lieu de suivre les règles du jeu imposées par autrui. Bette Gordon fait de même dans son appropriation du film noir, s’attaquant aux codes du genre dans leur essence, sans toutefois les rejeter catégoriquement. En effet, Variety s’achève au moment précis où semble démarrer sa dimension de thriller policier, lorsque Christine s’apprête à passer à l’action, marquant ainsi un point de suspension (ou une sorte de « coitus interruptus cinématographique », comme écrit Linda Dubler dans sa critique pour la revue Film Quaterly, en 1984), qui a l’audace de priver le spectateur de la satisfaction de la résolution de l’intrigue et de la clôture narrative.

Dans son texte sur Bette Gordon, Ricardo Vieira Lisboa évoque l’influence ressentie dans Variety d’un autre film noir « qui contenait déjà en lui-même le pouvoir que la réalisatrice voulait pour sa protagoniste, Phantom Lady (1944) de Robert Siodmak, dans lequel le simple regard d’une femme est – littéralement – capable de tuer ». Or Christine n’est pas une tueuse ; son seul crime est de vouloir prendre son regard en main dans un monde fait pour être vu, mené et raconté par des hommes. Pour ma part, c’est surtout le souvenir de Laura (1944) d’Otto Preminger, un film sur les projections masculines autour du « fantôme » d’une femme que l’on croit morte, qui m’est passé par la tête, lorsque Christine vole et fixe au mur de son appartement l’affiche du film pornographique alors en exposition, intitulé Laura’s Desires (1977). La Laura du film de Preminger et la Laura du film porno sont toutes deux extrêmement objectivées, bien que de manières différentes (avant même d’être considérée comme une femme de chair et d’os, le personnage de Gene Tierney se présente comme une icône immortalisée dans un portrait), mais elles se situent à des pôles opposés en ce qui concerne leur capacité d’action : la première est absente pendant une grande partie du film, sa figure étant systématiquement convoquée par les flashbacks des personnages masculins, tandis que la seconde est, comme le suggère le titre Laura’s Desires (par l’emploi du génitif « ‘s » exprimant la possession), sujet de ses propres désirs et responsable pour les flashbacks qui structurent le film, dans lesquels elle se souvient des diverses occasions pendant un voyage où elle a pris en main ses obsessions sexuelles. Mis à part le porno, la présence de l’affiche de Laura’s Desires dans Variety suggère que le personnage de Christine a plus à apprendre sur elle-même en explorant et en parlant de ses propres désirs, qu’en laissant son histoire être racontée du point de vue d’un personnage masculin, comme dans le cas de Laura de Preminger.

Quant à moi, peut-être qu’un de ces jours, je retournerai au cinéma Louxor et ramènerai l’affiche de Variety chez moi. Dans le regard complice de Christine, je trouverai un rappel à ne pas baisser les yeux devant ce qu’on m’interdit ; un rappel de mon droit à la curiosité et au désir.