États Généraux du Film Documentaire de Lussas, 2021

Living with imperfection

Fréquenter un festival est un peu comme arpenter un territoire déjà balisé (par des programmateurs) pour le reconfigurer. Sauter d’une salle à une autre, d’une section à une autre, c’est tracer à travers un parcours forcément partiel et arbitraire de nouvelles lignes, voir se former au fur et à mesure des régions où s’assemblent les films. C’est aussi, en même temps que son chemin croisent ceux des autres festivalier·e·s, échanger les points de vue, quitte à dévier de sa route et aller un soir du côté de la Hongrie quand on prévoyait de faire un tour au Moyen-Orient. Village aussi pauvre en rues que riche en séances et en discussions : c’est ça Lussas. Étant deux cette année à arpenter le territoire lussassois, nous nous étions répartis entre des sections consacrées à une production documentaire récente et celles proposant des rétrospectives. Mais les régions n’obéissent pas à la géographie et à la chronologie, elles sont avant tout mentales, leurs frontières sont critiques et non thématiques.

À la suite d’un film d’Antoine Polin commenté ci-dessous, mais aussi du séminaire À l’école buissonnière mettant l’accent sur l’impossibilité de réduire la pratique du documentaire à une méthode unique et établie, l’on pourrait dire que la région la plus riche et marquante était constituée de films imparfaits dans leur forme, impurs dans leur démarche, irréductibles dans leur désir et leurs attachements – autant de manières de rester fidèle à une ouverture au monde dans laquelle le documentaire trouve sinon sa raison d’être au moins sa vitalité. Lors des échanges suivant les projections, on a pu entendre à l’occasion certains cinéastes revendiquer comme un parti pris le refus de recourir à des entretiens pour se placer du côté de l’observation ou de l’immersion : mais sans relation l’observation parfois s’appauvrit, et il arrive ainsi, comme dans Le dernier refuge d’Ousmane Samassékou, que la scène la plus puissante d’un film soit celle où un personnage d’habitude filmé « en situation » s’adresse directement au filmeur, rompant du même coup le dispositif prévu. D’autres ont pu déclarer avoir « cherché le cinéma » au moment de tourner, comme si le regard se légitimait en faisant rentrer le réel dans un carcan dramaturgique et formel au lieu laisser les gangues se briser sur le réel et ses habitants.

Les régions où l’on respire un peu mieux sont peut-être celles où il n’y a pas d’école et de formes figées, mais du contact, des pas de côtés, des recherches toujours singulières qui peuvent passer par la construction d’une relation ou d’une distance avec l’autre, par une orientation vers les sciences humaines, par un souci de restituer sur une pellicule le mouvement du monde, etc. Sans exhaustivité, ce compte-rendu redessine ainsi un territoire constitué au fil des séances par les œuvres qui nous ont retenu·e·s. Aux cinéastes qui doivent vendre leurs films sur dossier, il est demandé de réfléchir, de mesurer, de rassurer, d’avoir l’air de professionnels qui savent de ce qu’ils font. Mais il faut accepter pour les films la part d’imperfection et d’ignorance. Pour le festivalier aussi qui, après avoir vu celle filmée par Arthur et Corinne Cantrill, sèche une séance le temps d’aller se mouiller sous une cascade à quelques centaines de mètres des salles du festival. C’est aussi ça, Lussas : le temps d’une semaine, sous le soleil d’Ardèche, faire se rencontrer le cinéma et la vie.

***

À pas aveugles – Christophe Cognet

À pas aveugles, de Christophe Cognet, prend la forme d’une enquête sur les quelques photographies qui ont été prises clandestinement dans les camps de concentration, via un retour sur les lieux. Tenant en mains de grandes plaques de verre où il a fait imprimer les images en question, le cinéaste parcourt l’espace actuel des camps à la recherche de l’emplacement où elles ont pu être prises, partageant observations et hypothèses avec différents historiens ou guides qui l’accompagnent. Troquant le commentaire en voix off pour la recherche in situ, excluant les trop faciles effets de dramatisation, le film accompagne l’effort d’attention de ses protagonistes, effort qui gagne progressivement le spectateur découvrant les récits entourant chaque photo : la façon dont elle a été faite, l’histoire des sujets y apparaissant, la manière dont ces clichés ont pu être sortis de l’enceinte des camps pour nous parvenir.

Le début laisse toutefois affleurer un risque : en visant la superposition de l’image d’hier et du lieu d’aujourd’hui, la démarche semble s’orienter vers une forme de fétichisation ou d’absolutisation du visible, suggérant un lien entre la possibilité d’opérer cette superposition et la puissance d’attestation des images. Or, comme le fait entendre le film lui-même, une photographie n’est jamais que la saisie d’une demi-seconde, c’est-à-dire d’une partie infime de la réalité, réalité qui excède toute mise en visibilité[11][11] On songe ici aux controverses qui avaient entouré l’exposition Mémoires des camps, en 2001, notamment au reproche porté par Gérard Wajcman de vouloir faire reposer la preuve sur le visible. Voir la discussion qu’en propose Jacques Rancière (montrant qu’en l’occurrence c’est l’auteur du reproche qui, tout en s’attaquant aux images, leur prêtait une prétention à représenter la totalité de la réalité) dans Le Spectateur émancipé, La Fabrique, 2008, p. 99.. Mais Christophe Cognet se sort sans mal de ce possible écueil, À pas aveugles faisant une large place aux jeux du visible et de l’invisible. Cela passe notamment par l’ouverture des images à une dimension interprétative, lorsque réalisateur et historiens, face à la mauvaise définition d’un cliché, se confrontent aux limites de la vision et du savoir. Mais, plus généralement, par la manière de faire valoir l’entour de l’image plus que sa fixation, d’accompagner le geste de se mettre à la place des photographes (à l’endroit où auraient été pris les clichés) par un véritable cheminement du regard.

C’est ce qu’éclaire la réflexion autour d’une image d’Auschwitz, soulignant que celle-ci, où l’on voit un groupe de femmes et d’enfants en train d’ôter leurs vêtements, si elle ne montre pas le crime lui-même, a néanmoins été prise depuis le lieu où il s’apprête à être commis, l’intérieur d’une chambre à gaz. Ce à quoi s’ajoute le fait que la photo a été prise à l’aveugle, par un photographe tenant son appareil à bout de bras et s’en remettant à son objectif. Loin de tout réduire au visible, le film en élargit ainsi l’appréhension et transfère en partie sa puissance d’attestation vers le lieu et les corps. La trace visuelle renvoie à une trace physique qui, tout en en étant indépendante, suppose en même temps une discipline du regard : de celui qui a pris la photo, sans doute, mais aussi de ceux qui, réalisateur comme spectateurs, ne peuvent saisir l’événement qu’en regardant derrière et autour de l’image, percevant cela même qu’elle ne montre pas.

Les plaques de verre s’avèrent elles aussi un outil d’ouverture : offrant la possibilité de voir le passé et le présent en transparence, elles donnent aussi à Cognet le moyen de travailler l’espace en filmant le mouvement qui conduit à la superposition de l’image et du lieu dans le même cadrage, tout en maintenant une forme de jeu une fois celle-ci accomplie (la transparence impliquant une coexistence qui n’aurait pas pu être rendue sensible par le simple montage de la photographie et de l’espace actuel). En inscrivant le regard dans l’espace, jouant des décalages du visible, À pas aveugles devient ainsi une méditation en acte sur l’idée que des événements, mais aussi leurs images, ont eu lieu.

Living with imperfection – Antoine Polin

Living with imperfection s’avance sur un paradoxe formel : Antoine Polin, alors qu’il centre ses plans sur son personnage et le saisit la plupart du temps dans un lieu étroit, entre les murs de son appartement, a fait le choix de tourner en Scope. C’est que son film, à travers le portrait du pianiste Ran Blake, est aussi une occasion de creuser les liens du visible et de l’invisible : filmer Ran Blake, c’est confronter la mesure de l’espace physique et celle d’un imaginaire qui ne cesse de le doubler et de l’étendre. Sous l’œil du cinéaste, le musicien apparaît en effet comme un être dont la vie se déroule en compagnie de films (les films noirs qu’il affectionne particulièrement), d’artistes adorés, et de souvenirs toujours vifs.

Comme le montre une séquence où il se livre à une improvisation, il y a en Ran Blake un côté médiumnique. Tandis que ses doigts experts s’activent, Antoine Polin zoome sur le visage du pianiste qui, paupières closes, se lance dans l’évocation d’une scène du Boucher de Chabrol. Un cadre serré glisse vers les mains, revient au visage, avant de s’orienter vers un photogramme du film The Spiral Staircase, fixé au mur dans un cadre juste derrière la tête du personnage. Mouvement de caméra qui exprime avec une simplicité grâcieuse le lien entre la musique sortant des mains et les images qui, passant dans ou derrière sa tête, le transportent ; avant que Ran Blake ne termine et ne rouvre les yeux en s’étonnant d’être chez lui, comme au sortir d’une transe.

La dialectique entre le resserrement sur le personnage et l’extension produite par son imaginaire est d’autant plus importante que Ran Blake est un homme âgé, au corps affaibli, qui passe la plupart du temps au lit, se déplace avec l’aide d’un déambulateur, et interrompt une session d’enregistrement en s’allongeant par terre pour récupérer. Œuvre particulièrement prisée de Ran Blake, suscitant chez lui un engouement physique (il faut voir la scène irrésistible où il la regarde activement depuis son lit), The Spiral Staircase fournit également un thème au film d’Antoine Polin. Comme l’héroïne sourde-muette du film de Siodmak, Ran Blake est un être imparfait : or son art, avant même d’être musical, est de vivre une existence où les déficiences apparentes sont aussi le ressort d’intensités singulières.

Au fil d’une séquence où le pianiste évoque avec émotion son attachement professionnel et sentimental à la chanteuse Jeanne Lee, Antoine Polin se permet de faire le point sur la tête de son chat Dektor, avant de cadrer Blake entre une bouteille de Jack Daniels et ce félin à l’allure quelque peu singulière (une tonte effectuée pour raison médicale le rend parfaitement accordé à l’imperfection de son maître). Le charme du portrait doit beaucoup à la position à la fois sensible et amusée depuis laquelle le réalisateur approche son personnage, laissant poindre profondeur et délicatesse tout en relevant avec malice obsessions et idiosyncrasies. Jamais de moquerie dans le regard, mais une irrévérence qui convient à l’esprit du musicien, à la conscience assumée de ses propres travers et des éléments qui composent son univers.

À New-York où il est venu donner un concert, au moment de s’allonger sur un lit d’hôtel vide, Ran Blake invoque le nom de son chat, indique l’endroit du lit où celui-ci se trouverait s’il était présent. Détail qui, mieux que tout, exprime le caractère d’un être à la fois habitant de son petit monde et habité par lui, le transportant partout, remplissant l’espace des chambres et le noir des salles de concert de visions familières – souvent, à n’en pas douter, en cinémascope.

Silent voice – Reka Valerik

En filmant dans un format étroit (en 4:3) un corps athlétique et fermé, le portrait que compose Reka Valerik pourrait s’opposer terme à terme à celui de Living with imperfection. Silent Voice suit Khavaj peu après son arrivée en Belgique, le tchétchène et champion de MMA (Mixed Martial Arts) ayant fui son pays pour échapper aux persécutions envers les homosexuels, en particulier aux menaces de mort de son frère. Pour préserver son anonymat et éviter de le mettre en danger, son visage n’est jamais filmé : il se maintient au bord du cadre ou dans l’ombre. En imposant une manière atypique de filmer, la contrainte éthique s’avère productive, faisant porter l’accent sur le corps.

Celui-ci apparaît extrêment puissant, musclé. Khavaj se livre au quotidien à des exercices physiques, il lui arrive en marchant d’agripper un lampadaire pour se hisser à l’horizontale à la force des bras. Seulement ces démonstrations de force semblent à la fois l’expression et l’évacuation de sa tension interne. Une orthophoniste, dans la séquence d’ouverture, essaie de l’aider à parler, à émettre le moindre son, mais le jeune homme qui souffre d’une aphonie psychogène n’y parvient pas. Des plans s’attardent sur sa main caressant son cou, comme pour aider la voix à glisser, tandis que de sa gorge ne sortent que de brefs claquements sourds. Khavaj semble littéralement manquer d’air, et rien ne sort de son corps contracté à l’extrême.

Des moments récurrents où Khavaj écoute des messages vocaux de sa mère, inquiète pour lui et lui demandant d’envoyer des nouvelles, font ressortir sa position difficile, entre un changement d’identité nécessaire pour survivre et l’obligation de rompre ses attachements. Cette mère, tout en pleurant et en exprimant des sentiments forts, reprend parfois à son compte des valeurs oppressantes, parlant de la “maladie” de son fils, d’un mollah qui pourrait le soigner. Elle se fait parfois dure, disant qu’il est mort pour elle, avant de rappeler pour s’excuser. Lui endure, dans un silence doublement forcé, car répondre, si cela était physiquement possible, serait encore courir le risque que l’on utilise sa mère pour remonter jusqu’à lui, et qu’il faut soupçonner sa famille elle-même de lui vouloir du mal.

Dans cet état de repli, l’éviction du visage de Khavaj a néanmoins un autre effet que la mise en avant du corps : elle déporte l’attention vers les visages de ceux qui l’entourent. L’orthophoniste d’abord, puis le membre de l’association qui vient en aide aux réfugiés homosexuels, enfin Luka, un nouvel ami. Un phénomène de transfert les charge d’une valeur supplémentaire, donnant la sensation que le chemin vers de parole, vers son propre visage, passe par ces moments d’échanges où les regards bienveillants tentent de faire contrepoint à la méfiance accumulée.

Khavaj se rend aussi sur le lieu de travail de Luka, au Planétarium. Dans la confontation de la contraction extrême, de l’exiguïté des chambres d’hôtel et du cadre resserré à l’immensité de l’espace, le film semble offrir un répit, ouvrir la voie à un apaisement. S’il n’y a dans l’espace ni air ni son, il y a peut-être pour le jeune homme l’occasion d’échapper à la gravité qui l’accable. Un vieux pianiste étendait l’espace à la mesure de son imaginaire : c’est ici l’élargissement du monde qui desserre l’étau mental autour d’un jeune sportif.

Les enfants terribles – Ahmet Necdet Çupur

Constituant la périphérie de Silent Voice, les relations familiales sont au centre du film d’Ahmet Necdet Çupur, Les Enfants terribles. Résidant en France, le réalisateur filme lors de ses retours en Turquie les rapports tumultueux entre ses parents et sa fratrie : son frère Mahmut, qui travaille au Koweit et veut se libérer d’un mariage arrangé avec Néhazat (épouse qui vit chez ses parents), et sa sœur Zeynep, qui désire pour sa part étudier à Istanbul en revendiquant être l’égal des garçons. Face à la volonté de sa fille, la mère avance que Dieu a créé les hommes et les femmes pour une bonne raison, et qu’il convient de rester à la place où il nous a mis. Zeynep persiste et affirme qu’elle ne se taira jamais, la mère conclue qu’elle se taira avec une balle dans la tête. Et la séquence de s’achever par un plan large de Zeynep regardant sa mère prier, et des gros plans s’attardant sur le visage de chacune.

Le film doit sa force de percussion à ces séquences où les échanges d’arguments entre générations semblent irrémédiablement achopper sur un désaccord – ce qu’appuie le choix formel réccurent (mais pas systématique) de cadrer séparement les partis en présence. En même temps que les limites de la conversation, c’est l’autorité des parents qui apparaît, et l’absurdité des traditions qu’ils souhaitent imposer à leur progéniture.

La dureté des paroles, le caractère orageux ou glaçant des échanges sont heureusement allégés par la vivacité d’esprit des enfants, de Zeynep disant à sa mère que si Dieu souhaite que l’on reste là où l’on est elle aurait dû rester dans son ventre, à Mahmut contrecarrant le propos d’un imam avançant qu’il faut suivre la volonté de Dieu et garder sa femme en pointant que c’est après avoir prié Dieu que le frère de Néhazat est venu la chercher pour la ramener dans sa famille, ce dont on peut déduire que Dieu semble vouloir la fin du mariage (manœuvre rhétorique provoquant un sourire de sa sœur). En mettant en discussion ce dont on ne discute pas, frère et sœur opposent leur vitalité à des coutumes mortifères qui font disposer des êtres comme des objets, à l’image de la mère déclarant qu’il serait mieux que la femme de Mahmut soit morte alors même que celle-ci se trouve assise à ses côtés, ou pensant à la somme qu’il faudra verser à la belle-famille en cas de divorce.

Zeynep le dit en réaction à sa mère qui soutient qu’il faut voter aux élections pour un candidat de plus soixante ans, âge avant lequel on n’atteint pas selon elle la sagesse : les vieux sont ici bêtes et fermés. Cependant une scène précédente montre Zeynep s’étonner elle-même d’avoir mis dans l’urne le bulletin que son père (dont une scène suggère l’adhésion à Erdogan) lui avait glissé dans la poche. Alors qu’elle s’inscrit à un cours par correspondance et que son interlocuteur souligne qu’il faudra travailler plus dur que les autres car elle n’a jusqu’ici jamais étudié les mathématiques, le film se termine sur son visage. L’espoir est permis, mais pas sans ignorer la détermination nécessaire contre les déterminismes.

Soy Libre – Laure Portier

Les rapports familiaux et la quête de liberté sont également au cœur de Soy Libre, mais selon un tout autre dispositif qui place en son cœur la relation filmeuse-filmé. Laissant les parents hors-champ, Laure Portier tourne son objectif vers son frère Arnaud. Le ton est d’emblée donné par une séquence tournée quand Arnaud était encore adolescent : alors qu’il répond à une question sur la vie en cité en parlant de Sarkozy, sa sœur lui fait remarquer qu’il n’est pas en train de parler à un journaliste, faisant valoir leur lien personnel pour passer d’une parole policée (Sarkozy appréciera) à une parole libre. Si, au moment où il retrace un passé douloureux le conduisant de maltraitance en abandon, des foyers en prison, Arnaud se fend d’un amer « C’est beau la famille », il n’en reste donc pas moins que le film se construit dans le jeu entre rapport intime et rapport filmique.

Soy Libre substitue au régime du question-réponse de l’intervieweur et de l’interviewé une relation plus horizontale, où chacun peut faire preuve de répondant. La familiarité laisse place à quelques confrontations, à de la chamaillerie, comme dans cette scène très amusante où, subissant la moquerie de Laure, Arnaud se sent tenu d’expliquer pourquoi il n’arrive pas à faire démarrer un scooter volé. Le geste de la réalisatrice cependant consiste bien à aller vers ce frère pour chercher à faire émerger une parole, parvenir peut-être à mieux connaître un proche dont elle a vécu éloignée (Arnaud est en réalité un demi-frère, né d’un père différent) et qui semble toujours prêt à se dérober.

Arnaud semble toujours en partie rétif au dispositif et au regard de sa sœur, se plaignant qu’elle le fasse parler en restant debout sur un tronc, ou lui demandant d’arrêter de filmer alors même qu’il l’avait fait venir pour cela. De fait, filmer ce frère implique aussi pour Laure Portier de lui laisser du champ, de faire droit à une distance constitutive de la relation, jusqu’à abandonner le film au « personnage ». C’est parfois, sur des images montrant Arnaud s’adonnant au sport et tapant dans un punching-ball, laisser entendre sa voix pour court-circuiter les pensées du spectateur. Ou, plus encore, lorsqu’il part s’installer en Espagne puis au Pérou, lui confier une caméra pour qu’il se filme lui-même, manière de poursuivre la relation et le film dans l’absence même.

Par un plan de la nuque d’Arnaud au guidon d’une moto et au son brut du vent, le début du film se place dans l’énergie de son personnage, indice que Laure Portier se préoccupe moins d’une belle forme que de suivre l’impulsion d’Arnaud, pour mieux faire sentir le mouvement intérieur qui l’anime. Car Arnaud, sous ses allures de dur, prend de l’épaisseur, se révèle à plusieurs égards tiraillé entre colère, pulsion de destruction (qu’une séquence charge d’une dimension collective et politique, lorsqu’il se joint à des émeutiers au Pérou), et douceur, sensibilité (qui jaillit lors d’un moment déchirant le montrant au chevet de sa grand-mère malade).

Ce tiraillement s’exprime aussi dans le rapport à la solitude, à la fois provoquée et subie. Alors qu’il rechigne à être filmé par sa sœur, Arnaud s’empare avec assiduité de la caméra qu’elle lui a confiée, composant des plans en la plaçant à distance, enregistrant ses activités et confiant certaines pensées, comme s’il y trouvait le moyen de conjurer un isolement encore accru par le fait de se trouver dans des pays étrangers. Peut-être s’agit-il aussi d’une manière d’inscrire sa présence, comme il l’avait fait avant de quitter la rue où il habitait en France, prenant le temps de suspendre une paire de basket à des fils éléctriques.

Toujours près de s’en aller, Arnaud témoigne du souci d’être présent, et la beauté du geste de Laure Portier tient notamment à sa manière de s’accorder à ce frère, tentant de retenir quelque chose de lui sans pour autant le retenir, ni le figer. Suivre l’impulsion signifie aussi ne jamais considérer Arnaud comme un objet d’étude social ou psychologique, pour le laisser déployer sa trajectoire personnelle, suivre une quête à la fois humble et vertigineuse, qui transparaît peut-être dans ce rêve apparemment simple : avoir une copine tout en étant libre. Mais la force tient à quelque chose d’autre. À Arnaud qui se plaint qu’elle filme certains moments qu’il trouve inintéressants, Laure répond « C’est la vie, quoi ». En travaillant à partir de sa relation avec son demi-frère, Laure Portier fait mieux que du « cinéma », elle brouille les frontières avec la vie pour la laisser passer dans les images. La quête de liberté est aussi là : dans la manière de faire des films.

Romain Lefebvre

***

Les festivalier·e·s, au cours des trois premiers jours du festival des Etats Généraux du film documentaire de Lussas pouvaient suivre le parcours tracé par Federico Rossin. Après une année et demie passée loin des salles, le programmateur revenait ainsi au dialogue filé à la fois entre les films, les séances et les spectateur·ice·s à travers les deux cycles qu’il anime depuis plusieurs années dans le village ardéchois : Histoire de doc et Fragment d’une œuvre.

Histoire de doc : Hongrie

Depuis déjà quelques temps, au fil de ses programmations, Federico Rossin travaille à une histoire des pays socialistes d’Europe de l’Est, c’est-à-dire, pour reprendre ses mots, de pays qui n’existent plus. La Hongrie succède ainsi à la Pologne (2017), à la République démocratique allemande (2018) et à la Yougoslavie (2019). Dans ce contexte, la Hongrie fait figure d’exception. Deuxième pays d’Europe à mettre en place un régime communiste révolutionnaire, en 1919, écrasé au bout de six mois par le gouvernement contre-révolutionnaire aristocrate appuyé par la Serbie, la Roumanie et la France, l’histoire de la Hongrie est également marquée par l’alliance gouvernementale avec les Nazis et l’accession au pouvoir du parti nationaliste des Croix fléchées, majoritaire depuis 1939 et jusqu’à la fin de la guerre. L’après-guerre correspond à une période profondément stalinienne aboutissant à un soulèvement populaire à la fin de l’année 1956, face auquel se forme un contre-gouvernement mené par János Kádár, qui soutient la répression soviétique de l’insurrection de Budapest, accédant ainsi à la tête du pays jusqu’en 1988. L’allégeance du gouvernement au régime soviétique permet en échange une libéralisation de l’économie, et la Hongrie vit ainsi sous un régime hybride qui repose sur un double discours que viennent mettre en lumière différents films du programme.

Ce cadre singulier donne lieu à des expériences culturelles inédites, parmi lesquelles figure le Béla Balász Studio (BBS), auquel Federico Rossin a consacré l’ensemble de cette programmation. Étant donné la difficile insertion professionnelle des jeunes issus de l’école de cinéma étatique, un groupe se réunit en 1958 autour du scénariste György Palásthy, donnant naissance à une première version du Stúdió qui emprunte son nom au célèbre théoricien du cinéma. Ne parvenant pas à dépasser le stade du ciné-club, l’expérience se termine rapidement. Trois ans plus tard, le BBS est reconstitué par un deuxième groupe, réunissant au sein de la même promotion l’ensemble des cinéastes et chefs-opérateurs qui formeront la Nouvelle Vague hongroise. Iels obtiennent du Ministère de la culture des fonds leur permettant de financer une dizaine de films par an. Le Stúdió ainsi formé fonctionnait en atelier de production autogéré duquel les membres passifs étaient écartés. Chaque membre prenait ainsi part à l’ensemble des phases de production d’un film, tournant sur chaque poste, dans un environnement où la dimension pratique allait de pair avec la réflexion théorique à travers des projections de films venus du monde entier et des conférences interdisciplinaires. En vingt-cinq films, extraits d’une période allant de 1962 à 1981, la programmation de Federico Rossin balayait les grands mouvements d’un laboratoire collectif d’expérimentations dont la richesse et la diversité fut remarquable.

Le BBS connaît deux grandes périodes : une première, assez formaliste et expérimentale, influencée par la Nouvelle Vague française, durant laquelle le court-métrage est avant tout une formation pour passer au long. Une première séance, composée de huit courts-métrages, lui était consacrée. Elle fonctionnait en deux temps, l’un, plutôt moderniste, faisait dialoguer deux films sur la jeunesse (Toi – film d’amour (Te – Szerelmesfilm), István Szabó, 1962, et Le monde nous appartient (Miénk a világ), Ferenc Kardos, 1963) et deux sur la vieillesse (Solitude (Egyedül), Sándor Sára, 1963 et Portrait d’un homme (Férfiackép), Imre Gyöngyössy, 1964). Aux deux premiers films non narratifs célébrant la beauté, la fraîcheur de la jeunesse, ses émois amoureux et ses amitiés, se traduisant par une série de procédés formels ludiques et réflexifs, répondaient les deux suivants, construits autour de voix-off, pour le premier celles de différents protagonistes, et pour le deuxième d’un commentaire écrit par le cinéaste. Les deux films sont empreints d’une certaine gravité que la vieillesse charrie, mais la réflexion sur l’isolement et la fin de vie que portent Solitude et Portrait d’un homme permet aussi le dialogue intergénérationnel. Les films sont également porteurs d’une certaine beauté, qui jaillit dans la composition des plans du premier, et dans le commentaire du second, hommage que le cinéaste rend à son père, le médecin de campagne que le film suit.

La séance laissait ensuite place à quatre films plus expérimentaux, d’une très grande beauté formelle, que l’on retiendra particulièrement : Tisza – Esquisses automnales (Tisza – öszi vázlatok, István Gaál, 1963), Fascination (Igézet, István Bácksai Lauró, 1963), Le Testament, (Testamentum, István Ventilla, 1965) et Élégie (Elégia Zoltán Huszárik, 1965). Cette entrée en matière se terminait en apothéose avec la projection de ce dernier, œuvre au montage dense et aux jeux optiques nombreux qui fait le récit du lien de l’homme au cheval, qu’il soit de trait, de guerre, de course, de cirque, ou encore élevé et tué pour sa chair, proposant ainsi une histoire de l’humanité dans laquelle les camps d’extermination apparaissent en creux.

En huit films, le ton du BBS est donné : une production riche, marquée par une grande diversité d’influences cinématographiques et extra-cinématographiques, mais aussi une très grande liberté de ton.

À cette première période succèdent les œuvres du « groupe du film sociologique ». Celui-ci émerge alors que le Stúdió prend un tournant, dès 1967-68, abordant le court-métrage en tant que forme autonome. L’approche politique du cinéma évolue à la suite de 1968 : la recherche formelle ne satisfait plus les jeunes cinéastes qui cherchent à analyser la société à travers le cinéma direct, laissant toutefois la porte ouverte à nombre d’hybridations poétiques : fiction, improvisation, expérimentation plastique. En effet, Rendez-vous (Találkozás, Judit Elek, 1963), Coureur de fond (Hosszú futásodra mindig számíthatunk, Gyula Gazdag, 1968) et Torse archaïque (Archaikus Torzó, Péter Dobai, 1971) pour autant qu’ils cherchent à retranscrire au cinéma les méthodes scientifiques de la sociologie, reposent aussi sur un mélange de réflexivité et d’humour, faisant se côtoyer mise en scène et improvisation. L’enquête sur la mort prématurée d’un jeune homme (Lunes de miel (Nászutak, György Szomjas, 1970) permet de faire le récit d’un phénomène social de l’époque, celui des jeunes filles hongroises qui couchent avec des touristes italiens en qui elles fondent l’espoir d’une vie meilleure, de celle que la société occidentale vante dans ses réclames. La puissance des témoignages est ce qui marque le plus dans cette période, que ce soit celui d’une jeune femme Rom, dans Maternité (Anyaság, Ferenc Grunwalsky, 1973), ou d’un jeune ouvrier dans Princesse en haillons et en lambeaux (Rongyos hercegnó, István Dárday, 1975). À ce dernier film, qui met au jour le hiatus existant, dans la société communiste, entre dirigeants et dirigés, organisateurs et participants, répondait le suivant, Centaure (Kentaur, Tamás Sezntjóby, 1973-2009), un détournement dans la veine situationniste, qui, par le truchement de la post-synchronisation, met dans la bouche des travailleur·se·s des discours pleins d’une lourde terminologie politique et philosophique. Confisqué à l’état de montage de travail, ce film fut sauvé par le directeur de l’école qui en conserva une copie.

Le point d’orgue de ce focus, qui ne nous éloigne guère de cette réflexion sur les écarts entre les différentes strates de la société hongroise, est certainement le long-métrage La Décision (A határozat, Judit Ember, Gyula Gazdag, 1972). Le directeur d’une ferme collective, mandaté pour résoudre ses problèmes de gestion, déplaît au Parti. Fomentant son éviction, qui doit être votée par les membres de la communauté, ils font appel à Gazdag et Ember pour filmer ce qui devait être une action exemplaire, une réprimande publique. En résulte un grand film politique qui met au jour l’arrogance et les stratégies des dirigeants, tellement sûrs de l’efficacité de leur manipulation qu’ils croient pouvoir se reposer sans inquiétude sur le système démocratique. Le film retranscrit la quasi-intégralité de la réunion publique, saisissant en direct la débâcle des membres du Parti. Stupéfaits par l’issue du débat, ils cherchent à se raccrocher à un vice de procédure (inexistant) avant de devoir assumer la décision. Cette séquence maîtresse est encadrée par deux discussions privées, en comité réduit, des bureaucrates. La première expose le plan, la dernière revient sur l’échec, mais les hommes n’ont rien perdu de leur superbe. C’est cette confiance démesurée qui permet aux cinéastes d’enregistrer leur machination, qui ne va pas sans une part d’auto mise en scène et un sentiment de maîtrise complète de la situation, jusque sur le film même. Celui-ci sera censuré, mais diffusé à titre didactique auprès des cadres du Parti.

La dernière séance, la plus expérimentale de toutes, offrait un florilège réjouissant du tournant esthétique du BBS. On retiendra particulièrement la symphonie urbaine du Réveillon du Nouvel An (Szilveszter, Elemér Ragályi, 1974), quelque part entre A propos de Nice (Jean Vigo, 1930) et Heiligabend auf St. Pauli (Klaus Wildenhahn, 1967) ; et les expérimentations de Zoltán Jeney (Round, 1975) et Dóra Maurer (Tercets, (Triolák), 1981) qui cherchent tous deux à éprouver les limites de l’image et du cadre, l’un par des mouvements verticaux associés à une musique dodécaphonique, l’autre à des mouvements horizontaux qui explorent l’atelier de l’artiste.

Près de trois cents cinéastes auront œuvré au sein du Stúdió, dont les dernières années, avant de n’être plus qu’un centre de recherche et d’archives, verront notamment les débuts de Béla Tarr. Durant près de cinquante ans, plus de cinq cents films d’une très grande diversité y ont été réalisés, témoignant de la vitalité des recherches et du travail collectif. Cette expérience inédite au sein de l’histoire du cinéma mondiale est aussi caractérisée par une grande liberté, laissant aux artistes la possibilité d’expérimenter sans limites aucune : la possibilité laissée aux films d’exister ne se décidait qu’à l’issue de leur réalisation, aucune censure n’était opérée en amont (dans l’histoire du Stúdió, seuls deux films en firent l’expérience).

Fragment d’une œuvre : Arthur et Corinne Cantrill

Né.e.s respectivement en 1938 et 1928, Arthur et Corinne Cantrill ont réalisé plus d’une centaine de films en cinquante ans d’activité, dont quelques films d’animation réalisés avec leur fils autiste, Ivor Cantrill. Parallèlement à leur activité de cinéastes, iels ont édité, de 1971 à 2000, une revue de cinéma : Cantrills filmnotes, dont une collection est consultable en France auprès du distributeur Light Cone. Guère intéressé.e.s par le verbiage sur l’image, la revue écarte l’analyse pour laisser place à des interviews et écrits d’artistes, se concentrant sur le cinéma expérimental, l’art vidéo, les installations et performances.

La découverte en salles de ces films était une chance inestimable, les cinéastes étant intransigeants sur les conditions de visibilité de leurs œuvres, notamment quant à la question du format de diffusion, étant formellement opposés à la numérisation. Ce programme était divisé en deux séances : une projection de quatre films l’après-midi était précédée d’une ciné-conférence, rencontre matinale permettant de contextualiser l’œuvre, faisant figure d’exception au sein du cinéma expérimental australien très proche du New American Cinema. Commençant leur carrière avec des films pédagogiques pour la Australian Broadcasting Company, Arthur et Corinne Cantrill débarquent à Londres dans les années 60, où ils découvrent de nombreux films expérimentaux. Iels prennent alors la décision d’arrêter de faire produire leurs films par d’autres, et de maîtriser l’ensemble de la chaîne de production. Après Londres, iels séjournent deux ans aux Etats-Unis, et leur cinéma prend un nouveau tournant à leur retour en Australie, où iels entament une recherche autour d’un cinéma analogique au mouvement de la Terre, cherchant à montrer l’épaisseur du temps par le biais de la couleur, et à retranscrire l’expérience sensible par le film, tout en essayant de s’affranchir d’une représentation folklorique des paysages australiens.

Leur travail se concentre essentiellement sur une tentative de faire adhérer la technique à l’organique, tout en ne laissant aucune place au hasard. Leur œuvre évolue au fil des années cherchant à s’émanciper d’un point de vue anthropomorphique, proposant un regard où le corps se fait nature. La ciné-conférence du matin, en quelques extraits, donnait un aperçu de la richesse formelle de cette œuvre et de la manière dont ces recherches pouvaient se traduire à l’image.

Corporeal (1983) est un film à deux écrans, fonctionnant sur un dispositif a priori très simple, mais dont l’effet est saisissant : la caméra a tout simplement été posée sur le ventre de Corinne Cantrill, bougeant au rythme de son souffle. Bien avant cela, dès leur retour de Londres, la caméra avait déjà quitté son pied, comme en témoigne Bouddi (1970). Le contact avec la musique et la culture aborigène se fait de plus en plus fort et la célébration de l’arrivée du printemps dans le bush se fait au rythme d’un chant rituel. Progressivement, il s’agit de tendre à désenclaver les savoirs, abolir les classifications. Iels réalisent la même année Earth message (1970), premier opus de la tétralogie Touching the Earth. La contemplation de la faune et de la flore y est accompagnée par de la musique aborigène. Cet attrait pour la culture aborigène, à laquelle iels s’intéressent sans aucune perspective anthropologique ni scientifique, se retrouve dans At Uluru (1978), leur premier long-métrage, un film optimiste sur ce lieu dont iels ne savent pas grand-chose à l’époque. Le film adopte une certaine distance qui ne nous amène jamais trop près du monolithe, à l’exception d’une séquence. Lieu sacré aborigène aujourd’hui protégé, Uluru (baptisé Ayers Rock par les colons) fut longtemps pris d’assaut par les touristes et les grimpeurs. Uluru étant situé dans un environnement désertique où les 50°C sont facilement atteints, il est nécessaire de mettre en place un protocole de travail, que le film retranscrit. Aujourd’hui, les Aborigènes refusent l’existence et la diffusion de toute image des lieux sacrés faites par des non-Blancs et, dans ce contexte, les Cantrill sont très frileux à l’idée de montrer certains films.

En outre, le travail d’Arthur et Corinne Cantrill repose sur de nombreuses recherches formelles passant notamment par la pellicule elle-même. Chez elleux, le travail de laboratoire n’est pas beauté gratuite mais nécessité, et passe par l’invention de dispositifs artisanaux et le réemploi de techniques anciennes. À partir de 1971, iels commencent à réemployer leurs images par le refilmage et l’utilisation d’une tireuse optique. Certains films eux-mêmes rendent compte de ces techniques, comme par exemple Island fuse (1971). À partir d’images filmées dans les années soixante sur l’île de Stradborke, qui s’est transformée au fur et à mesure des conquêtes européennes, le dispositif met en scène la tireuse optique faite maison, une caméra refilmant ces images projetées sur un écran en papier.

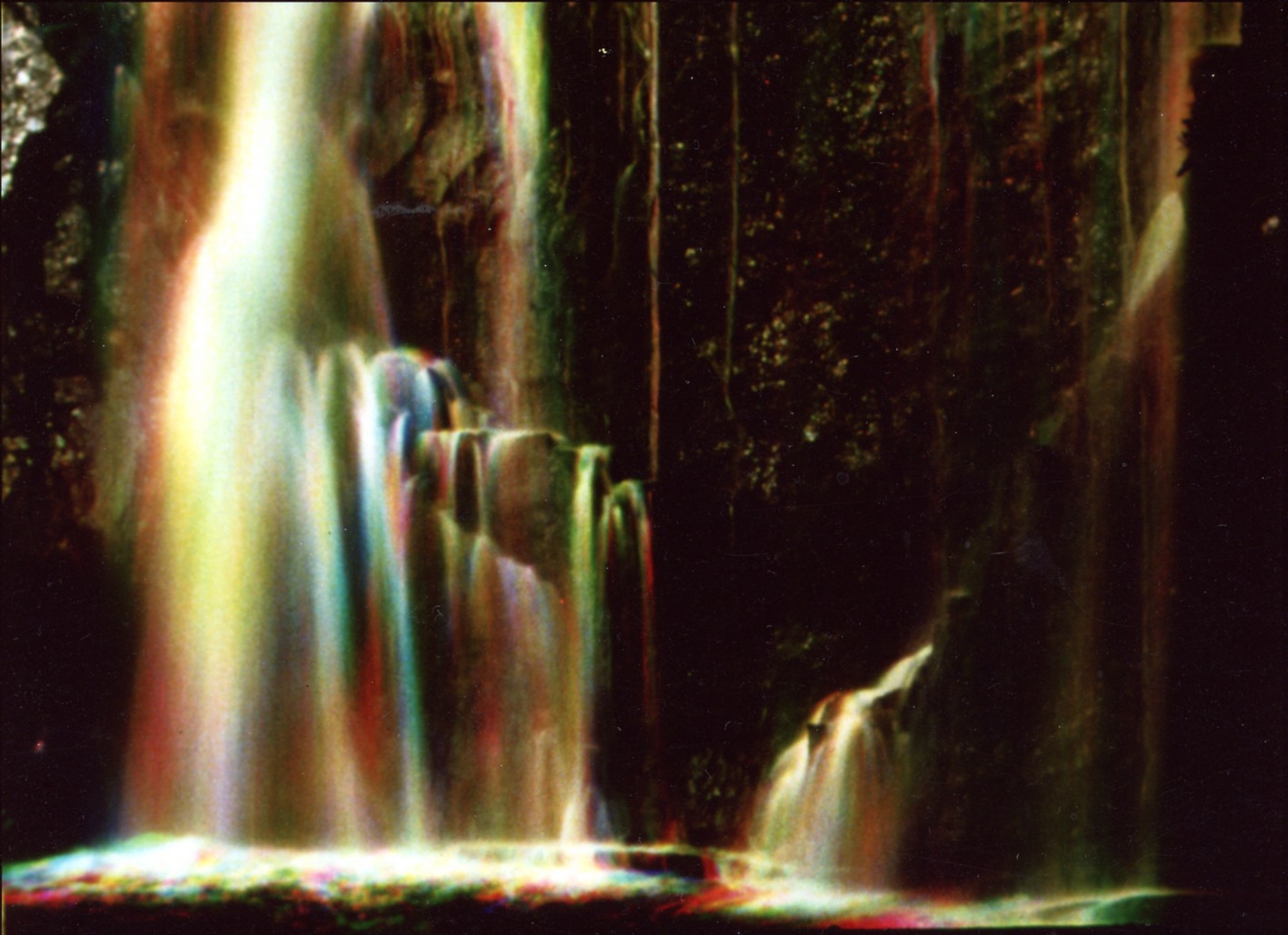

La découverte majeure de ce séjour lussassois fut celle de la séparation des couleurs, qu’iels emploient dans de nombreux films. Leur pellicule préférée n’étant plus disponible lors de leur retour à Londres, iels décident alors de travailler en utilisant la trichromie, un procédé de photographie argentique datant du XIXème siècle, permettant d’obtenir de la couleur à partir de pellicule en noir et blanc. Il s’agit de prendre la même photographie à trois reprises en utilisant la première fois un filtre rouge, la seconde un filtre vert et la troisième un filtre bleu, puis de les réunir en un seul tirage. Les couleurs ainsi obtenues sont nettement plus riches que celles auxquelles nous sommes aujourd’hui habitué.e.s. Mais le procédé est d’autant plus intéressant avec de l’image en mouvement, puisque les parties fixes restent « réalistes » tandis que les éléments en mouvement se teintent de l’une ou deux des couleurs seulement. Le système créé alors une stratigraphie temporelle, où la temporalité est retranscrite par la couleur. Les Cantrill sont au départ réticents face à un résultat qu’iels jugent trop spectaculaire, mais iels l’adoptent finalement, dans des films comme Heat shimmer (1978), Notes on the passage of time (1980) ou encore The City of Chromatic Dissolution (1999). Dans ce film, monté en 1999 à partir d’images tournées à Melbourne dans les années quatre-vingt, la trichromie prend un sens tout particulier. Dans le contexte urbain, la dissolution des couleurs donne lieu à un film spectral relativement angoissant, à rebours des autres : seuls les éléments inertes préservent leur dimension réaliste tandis que les êtres vivants ne sont plus que des spectres colorés éphémères.

La séance de l’après-midi s’ouvrait sur le sublime Waterfall (1984), filmé grâce au procédé de trichromie, allié à des changements d’obturation et de défilement de la pellicule. On assiste ainsi à une expérience cinématographique inédite, qui nous fait observer pendant presque vingt minutes une cascade depuis différents angles, du plan large au gros plan. Le procédé de séparation des couleurs donne au film une dimension à la fois surréaliste et parfois très proche de l’expérience réelle de contemplation d’une cascade. Grâce à la trichromie, les mouvements de l’eau, dont la masse varie selon les endroits de la cascade et la force du courant, renforcés par des jeux de mise au point, donnent lieu à une explosion de couleurs. L’on passe tour à tour de textures réalistes à des plans qui semblent totalement être dessinés aux crayons de couleur, ou filmés à la caméra thermique. Le film se clôt sur un plan large de promeneurs, arpentant le bord de la cascade, semblables à des fantômes de couleurs.

Les spectateur-ice-s, après cette éblouissante ouverture, étaient parés pour aborder le long-métrage The Second Journey to Uluru (1981). Les images d’Uluru sont accompagnées par une voix-off lue par Corinne Cantrill, qui revient sur leur expérience du lieu et des modifications qu’il subit depuis le premier voyage qu’iels y ont fait, mettant artificiellement en relation l’histoire du tournage et celle de l’humanité. Le film laisse ainsi une grande place à la réflexion menée par le couple sur le rapport humain/nature. Sur le plan formel, on pourrait le qualifier de film de fouilles, offrant de nombreuses variations qui vont du plan large au très gros plan, présentant le monolithe dans son environnement brûlé, et au plus près de la matière rocheuse, dans les recoins de ses grottes. On retrouve également des distorsions chromatiques, certes moins impressionnantes que dans le film précédent, dues à un passage volontairement trop rapide de la pellicule dans le révélateur. À ce travail de l’image se couple un travail du son minutieux : les prises directes ont été retravaillés en post-production par Arthur Cantrill, fonctionnant ainsi comme autant de gros plans sonores. Cette projection venait conclure une trilogie paysagère que Federico Rossin avait entamée à Lussas avec La Région centrale (Michael Snow, 1971) et poursuivie avec The Sky on location (1982), magnifique film réalisé par la réalisatrice Babette Mangolte, également cheffe opératrice et collaboratrice de Chantal Akerman.

At Eltham – a Metaphor on Death (1973-1974), film le moins marquant de cette séance, précédait Ocean at Point Lookout (1977), aussi aquatique qu’Uluru était aride. Il s’agit également d’un retour sur l’île de Stradbroke, sur laquelle Island Fuse avait été tourné. Les mines de sable dévastant le paysage, le couple tourne sa caméra vers le seul endroit préservé de l’île : le littoral et l’océan. La séance se concluait donc avec ce très beau film tourné-monté, qui explore toute la diversité des états de l’océan, jouant encore une fois avec la vitesse de défilement de la pellicule, allant de l’éblouissement causé par l’effet quasi-stroboscopique du scintillement de l’eau à l’énergie des vagues. Ponctuellement, un peu de son arrive avec la même douceur et progression que les vagues sur le rivage. La palette chromatique, principalement bleue et blanche lorsque l’écume envahit progressivement l’image au flux du ressac, s’enrichit parfois du vert de la côte ou du violet des nuages. La contemplation de près d’une heure donne lieu à des illusions de matière, allant du nuageux au magmatique, et la rapidité du tourné-monté mêle et unit le minéral, l’aquatique et le céleste.

Route du doc : Autriche

Autre cycle majeur des Etats Généraux, une rétrospective du cinéma documentaire autrichien, programmée par Christophe Postic et Sebastian Höglinger, directeur artistique du festival Diagonale de Graz. Le cycle proposait en une douzaine de films un panorama du cinéma autrichien contemporain des dix dernières années. Comme le souligne le programmateur autrichien dans son édito, l’ensemble de ces films sont imprégnés « de mouvements réels et cinématographiques de désir, d’évasion et de voyage, [s’avèrent] être une terre de transit, la situation géographique devenant une sorte d’état intermédiaire temporaire. » Nous n’avons malheureusement pas vu l’ensemble du programme, mais l’on retiendra tout particulièrement les films de la première séance qui illustrent fort bien ces propos : Phantom Foreign Vienna (Phantom Fremdes Wien, Lisl Ponger, 1991-2004) et Fair Wind – Notes of a Traveller (Fahrtwind – Aufzeichnungen einer Reisenden, Bernadette Weigel, 2013). Dans le premier, la cinéaste réunit un ensemble d’images tournées dans les différents quartiers communautaires de Vienne, reflétant la diversité culturelle de la capitale à travers les cérémonies et traditions des différentes cultures en présence. Onze années s’écoulent entre le tournage et le montage. Elle commente ce dernier, justifiant les raccords par un ensemble de thématiques, de formes ou de sujets : masques, couleurs, reflets, ombres, danses… L’arbitraire des mises en relation opérées par le montage est ainsi mis en lumière, et son commentaire semblait se poursuivre, comme une persistance auditive sur le film muet de Bernadette Weigel, long-métrage de voyage sans destination ni but précis à travers l’Est, seules quelques inscriptions nous indiquant les pays qu’elle traverse : Bulgarie, Roumanie, Ukraine, Géorgie, Azerbaïdjan et Kazakhstan. Un road movie avant tout fondé sur les sensations et la transcription des différentes atmosphères rencontrées au fil des dérives, des villes aux montagnes, en passant par les campagnes et des paysages industriels. Un voyage contemplatif vers l’Est qui rappelle celui de Chantal Akerman au début des années quatre-vingt-dix, notamment lorsque la caméra s’attarde auprès des réfugiés d’Abkhazie.

Chloé Vurpillot

A pas aveugles, Christophe Cognet, 2021

Living with imperfection, Antoine Polin, 2021

Silent Voice, Reka Valerik, 2020

Soy Libre, Laure Portier, 2021

Toi – film d’amour (Te – Szerelmesfilm), István Szabó, 1962

Waterfall, Arthur & Corinne Cantrill, 1984

Fahrtwind – Aufzeichnungen einer Reisenden, Bernadette Weigel, 2013