Le Hobbit : la bataille des cinq armées, Peter Jackson

Rabbit runs, hobbit rots

Le succès de Lord of the Rings aura eu deux conséquences. Une bonne : le lancement de Game of Thrones, dont le projet n’aurait probablement pas été avalisé si le réalisateur néo-zélandais n’avait pas auparavant prouvé que magiciens et médiévisme se monnayaient encore bien. Une moins bonne : le blanc-seing donné à Peter Jackson pour continuer de sévir par son besogneux pillage du père fondateur de la fantasy. Le Seigneur saigné, il restait à étriper, selon la même formule, le conte qu’est Bilbo le Hobbit. Tristesse des duplicata, et échec des répétitions des mêmes recettes. Car si l’adaptation de la trilogie pour adulte tenait à sa façon la route avec son pompiérisme suffisamment argenté pour n’être point trop ridicule, la redite bilboïque, tressée dans les mêmes cordes quand son fil était d’un autre genre, plus enfantin, moins héroïque, souffre d’avoir été conçue selon les mêmes codes épiques que son prédécesseur. Erreur de grille : on a voulu faire passer un opuscule pour une somme, un récit picaresque pour une épopée.

Le désir forcené d’essorer les pages pour en tirer le plus d’images possibles a conduit Jackson au choix aberrant de gonfler le tome unique pour en faire une trilogie, sans trop se rendre compte que cette forme trinitaire est le propre des grandes sagas et que, calquée sur un récit qui ne peut en soutenir l’énergie propre, elle ne fait qu’en pointer les insuffisances. Des nains dans les chausses d’un géant, voilà ce qu’est The Hobbit. Jackson, conscient de l’énormité du pari, a tout de même pris soin de farcir la dinde pour l’épaissir. L’adaptation, avec lui, pose des problèmes inverses à ceux rencontrés par bien des scénaristes. Eux doivent couper, compresser, faire rentrer une histoire volontiers méandreuse dans la narration condensée d’un film. Jackson, lui, a pompé tous les ouvrages périphériques de Tolkien pour engraisser un récit qui autrement n’aurait donné qu’un seul film, et donc moins de sous. Greffes multiples qui donnent une solennité pesante à ce qui au départ, sous la plume de Tolkien, était une historiette toute en gaieté. Le référent du film, ce n’est pas le livre dont il reprend le titre, mais la franchise Lord of the Rings, son imagerie, ses personnages, son humour nain et ses bastons.

Troisième et dernier opus oblige, La Bataille des cinq armées exige un final en forme de vaste pugilat sanguinolent. Il est bon de rappeler que ce qui ici fournit l’essentiel de l’argument, la mêlée générale, n’est pas raconté dans le livre de Tolkien, où la bataille, coup de génie, a lieu lors de l’ellipse du coma de Bilbo. L’écrivain savait bien que la description du carnage jurerait avec le ton du reste du récit. Jackson, hélas, n’a pas eu cette finesse. Il a plutôt vu dans ce creux du récit l’occasion de le remplir avec les fruits de son imagination kitsch. Le récit de Bilbo, en réalité, s’achève là où finissait le second film. Le troisième, une fois le dragon Smaug terrassé dans les dix premières minutes, est, plus que le terme, l’after. La quête est close, reste la géopolitique : le vieux différend nains/elfes, traité selon une vision très huttingtonienne du choc des civilisations, puis l’union sacrée contre le péril orque, l’alliance sublime du trapu et de l’élancé face aux verdâtre tassé. Scénario héroïque nourrissant l’âme vigoureuse de Lord of the Rings, qui ici trouble par le comique qui s’y adjoint trop pesamment (les nains semblent appeler tout naturellement l’humour potache propre à l’esprit de taverne). Tel est le triste effet d’une adaptation des deux ouvrages dans l’ordre inverse de leur écriture et parution : Bilbo fut publié plus de quinze avant avant The Lord of the Rings, et ne portait pas trace de la trilogie appelée à naître de sa côte ; sorti salle après son aîné, il donne l’impression d’être un prequel ratatiné dans lequel tous les signes de son avenir connu ont été incrustés. Sauron, nazghûls et Cie sont déjà là, donnant à l’ensemble un horizon qu’il ne peut soutenir sans s’écraser. De guilleret prodrome, il est passé réplique rétrécie. Et le spectateur, qui pourtant n’en attendait que peu, passe deux heures trente à s’affliger.

Passons. On s’épargnera le dégommage en règle, tant rien ici n’appelle la critique, tant le film, de s’avouer manne financière motivée par la seule raison cynique, ne songe même pas à se défendre. Il ne se vend que comme piège pour coeurs nostalgiques d’une enfance bercée par les rêveries du merveilleux. Ne parlons pas de ce scénario dont les lourdeurs éléphantesques rivalisent avec le manichéisme éhonté. Évoquons plutôt ce qui fait mine de le convoyer, ces images qui, si nulles qu’on risquerait de n’y pas prêter attention, en disent long par le très peu qu’elles montrent.

Beaucoup d’images dans The Hobbit, mais pas de plans. Rien qui fasse événement visuel, rien qui passe, présence fugace ou éclat brutal, composition apollinienne ou brouillage du sensible. La chose est rare. Même les navets adrénalisants du pire Hollywood fourmillent de moments où la puissance du visible déborde toute volonté indicielle, même le mal-filmé-mal-monté peut produire des passages, parvenir à faire affleurer quelque chose de la matérialité du monde. Jackson réussit là où les plus grands tâcherons ont échoué. Il a évidé, dénudé l’image, soustrait tout ce qui en elle appartenait au sensible pour en faire un simple support dont aurait été éradiquées toute trace, toute densité. La différence va plus loin que celle proposée par Daney entre signe et signal, visible et visuel. L’image ici en jeu n’a même pas pour elle l’excessive signalétique en laquelle le critique voyait le sceau de la télévision. Il faudrait plutôt parler de dévisibilisation, en y entendant l’antithèse de l’invisible. Celui-ci a généralement rapport à une présence qui, détectée, ne se laisse pas déceler. Le dévisible se laisse lire sans caches et masques, mais n’offre au regard qu’un rien – pas même une absence, qui est déjà quelque chose. Il y a bien, dira-t-on, les personnages et leurs attirails, les quelques arbres et monticules. Mais ils n’occupent qu’une modeste parcelle du champ, et, étrangement, leur présence ne se rend pas réellement présente, n’a rien d’un avènement, d’un être-là. Et, en dehors d’eux, rien ; jamais n’ont été ainsi proposées des images au contenu aussi raréfié (les vides d’un Antonioni ne sont pas des riens, au contraire). Tout est fait pour réduire autant que faire se peut la quantité d’éléments à l’écran. Les décors mêmes, qui se voient habituellement réserver les fonctions d’ameublement, obéissent ici à une logique renversant le principe de profusion : masse monumentale sans reliefs ni ornements, blocs insécables (des tours cubiques à n’en plus finir, des monts répétitivement triangulaires), ils accusent l’épure plus qu’ils ne la compensent. Assainissement drastique de l’image, qui la prive de toute épaisseur – les jeux sur les fonds, la profondeur de champ, l’étagement des objets et leur circulation dans l’espace sont évidemment bannis, ou simplement oubliés. La planitude des images complète la platitude du récit.

On pourrait à la limite chanter les mérites d’un tel minimalisme s’il ne s’alliait pas à une folie des grandeurs qui, uniment traduite par un élargissement maximal de l’image, rend caduque l’idée que se jouerait ici quelque chose d’une cure de sobriété. Le désir d’épique se doit de s’allouer les services du plan large (très) et mobile (encore plus), classique figure du souffle des événements orageux. Pas de petite ni même de moyenne échelle dans ce film, qui, jusque dans les scènes de combat singulier, préfère une distance permettant d’adosser les personnages aux immensités d’un décor de carton-pâte, ruines monolithiques ou nature semblable à celle qu’on voit sur les affichettes des offices de tourisme. On comprend alors que la sèche paupérisation de l’image, renforcée par ces agrandissements compulsifs, n’a rien d’un plaidoyer pour l’arte povera, mais ne se soutient que d’une certaine naïveté, celle d’un regard qui, dans le plan, ne voit pas un espace à peupler et densifier, mais un réceptacle dans lequel accumuler, ni les signes ni même les signaux, mais les masses neutres et insignifiantes.

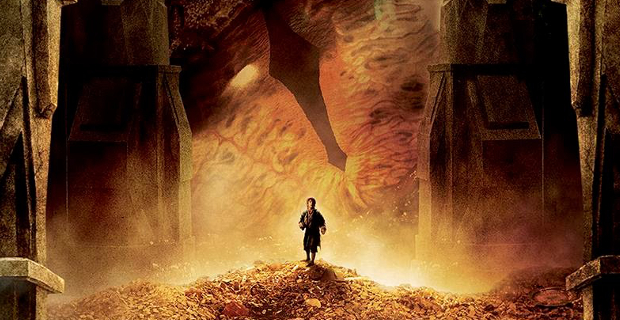

Cette esthétique ne concourt à rien d’autre que cela : massifier, magnifier le pondéral, mobiliser la quantité non sous les auspices du nombre mais du compact. Les statues de nains devant la porte d’Erebor, les empilements de montagnes, les escaliers de la citadelle tout droit venus de l’architecture fasciste entrent dans le même lyrisme du gros caillou. Or la massification est l’exacte inverse de la profusion, elle simplifie à l’excès, rabote l’image, étrique l’ensemble. Décor dans lequel il est impossible de circuler, décor qui emboîte fatalement, donne le sentiment que tout plan est un cube plutôt qu’un dédale. Les monceaux d’or couvrant le sol de la demeure des nains obéissent au même principe d’accumulation homogénéisante, sinon qu’en sus ils avouent la secrète affinité qu’il y a entre cet appétit pour l’amas et l’identique boulimie capitaliste. Grossir sans épaissir, telle serait la formule de ce régime visuel.

D’où vient-il ? Il faudrait plutôt se demander vers où il va. A l’évidence, vers le jeu vidéo. L’adaptation du livre en film sera très vite relayée par l’adaptation de ce dernier en pièce ludique pour consoles. Et celle-ci s’avèrera d’autant moins difficile pour les concepteurs que le film lui aura déjà soufflé ses décors, ses obstacles et ses prouesses à accomplir, puisque l’espace dans lequel se taille la fable n’est en fin de compte que la traduction cinématographique de la spatialité propre à la logique de la plate-forme. Les décors sont faits pour être traversés en ligne droite, empêchant tout mouvement latéral grâce aux masses indestructibles qui bornent le chemin balisé des personnages. L’essentiel des actions du film consiste en un trajet d’un point A à un point B ponctué par le zigouillage prestement effectué d’une douzaine d’orques, et il sera attendu la même chose du gamer qui, promenant son hobbit ou son nain dans les plaines de la bataille ou les couloirs des forteresses, charcutera virtuellement un à un ses ennemis pour atteindre le portail l’amenant à un nouveau niveau. On ne compte plus les plans qui semblent avoir été réalisés dans le seul but de cette adaptation future (ou concomittante : il y a fort à parier que les concepteurs ont bûché sur le programme bien avant la sortie du film). Les deux duels terminaux, celui de Thorïn avec Azog et de Legolas avec le fils d’icelui, préparent l’affrontement du joueur avec les bosses finaux. Le premier, Thorïn versus Azog, a lieu sur une glace craquelante, le but étant de faire tomber l’adversaire dans l’eau glacée et funeste. Quant au combat opposant l’elfe et l’orque, il prend place sur une tour qui, tombée, fait mine de pont au-dessus de l’abysse ; à un moment, le sol se dérobe sous Legolas qui, pour éviter de sombrer, doit sauter de pierre en pierre à mesure qu’elles tombent dans le vide, pour regagner la terre ferme et trucider son adversaire – on imagine déjà quel opportun challenge cette suite de sauts offrira au joueur chevronné. Les séquences d’action préparent leur avenir vidéo-ludique, à tel point que finalement, ce n’est pas le jeu qui adapte le film, mais celui-ci qui s’adapte par avance à son devenir informatique.

Il y a fort à parier que ce jeu sera bien plus plaisant que le film, puisqu’on y fera l’économie des pénibles dialogues sur le bien et le mal, la loyauté et la folie, et que la quincaillerie rétro qui sur l’écran de cinéma blesse les yeux passera pour sympathique ajout visuel dans un univers où compte moins l’événement esthétique que la pragmatique de la tuerie.

Scénario : Fran Walsh, Peter Jackson (d'après J. R. R. Tolkien) / Chef-opérateur : Andrew Lesnie / Musique : Howard Shore / Directeur artistique : Andy McLaren.

Durée : 144 min.

Sortie : 10 décembre 2014.