Métastases médiatiques

David Cronenberg lecteur de Marshall McLuhan

Il y a à peu près trois ans, je publiais un article sur l’équipement médiatique du Docteur Mabuse et la façon dont son corps s’effaçait à travers ses propres relais. Ce texte était censé amorcer une série sur les mises en scène des médias au cinéma, questionnant les manières qu’a eues celui-ci de se réfléchir dans d’autres technologies. L’écriture de cet ensemble a hélas été reportée, en même temps que son projet devenait de plus en plus flou. N’en a provisoirement émergé que le texte qui suit, et qui prolonge celui sur Mabuse dans la mesure où Cronenberg a des médias une conception aux antipodes de celle de Lang.

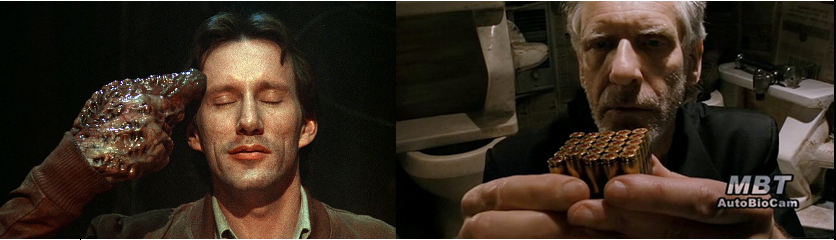

David Cronenberg a dit son regret de ne pas avoir assisté aux cours que dispensait Marshall McLuhan à l’université de Toronto quand il y étudiait le cinéma. Il n’en aura rencontré que les textes, tout en ayant probablement suivi certaines des émissions dans lesquelles le chantre des cathodes se plaisait à apparaître. Celles-ci ont largement inspiré, on le sait, le scénario du dernier film canadien de Cronenberg, Videodrome (1983), sorti trois ans après la mort de son compatriote et six ans après le cameo de celui-ci dans Annie Hall, où Woody Allen lui demandait de fermer le clapet d’un universitaire new-yorkais. Celui qui avait peuplé ses premiers films de médecins et de mutants mettait cette fois en scène un producteur de télé aux prises avec un complot visant à prendre le contrôle des esprits par le biais d’une petite lucarne devenue « the retina of the mind’s eye ». La formule est de Brian O’Blivion, figure à la fois paternelle et prophétique que le héros, Max Renn, ne rencontre que par le biais d’écrans, et qui lui annonce une nouvelle métamorphose du cerveau humain exposé aux ondes et aux programmes. Décalque du maître ès médias, O’Blivion en reproduit le mode d’énonciation télévisé et le style oraculaire riche en slogans. Mais ce professeur déplaçant son corps dans une cassette pour réaliser l’équation « humain = média » n’épuise pas les réserves narratives laissées au cinéaste par l’intellectuel médiatique. L’œuvre comprend quelques messies analogues, liés chacun à un média propre. Seize ans après Videodrome, eXistenZ (1999) fait d’Allegra Geller une réplique féminine et vidéoludique de Brian O’Blivion, sculptant par le jeu immersif une réalité que celui-ci voyait déjà remodelée par nos globes télévisuels. Dans A Dangerous Method (2011), Carl G. Jung mène des expériences pour canaliser les informations de l’inconscient à travers des décharges électriques ; vingt ans auparavant, dans Naked Lunch (1991), Bill Lee (aka William Burroughs) s’employait à un but semblable – extérioriser l’intérieur, manifester le fantasme – au moyen d’une pharmacopée telle que le film penche vers le traité de toxicologie. Le Eric Packer de Cosmopolis (2012), avec sa limousine aussi close que connectée, synthétise la bulle médiatico-psychique dans laquelle s’enferment la plupart des films de Cronenberg. C’est là son récit privilégié : l’alliance paradoxale d’un outil de communication (au sens large) et d’une expérience de la forclusion (au sens lacanien : l’exclusion d’un signifiant hors du champ symbolique – ici, l’adieu au monde au profit d’un autisme médiatique). Spider (2002) en serait l’expression épurée, avec son psychotique délirant une réalité qu’il griffonne d’une écriture illisible sur des bouts de feuilles déchirées.

McLuhan s’est donc infiltré dans les films de Cronenberg bien au-delà du personnage lui servant d’avatar officiel. Sa marque est sensible tant dans ces postures divinatoires que dans l’étalage de différents médias dont les usages et impacts se trouvent au cœur de l’enquête clinique du cinéaste, intéressé à l’humain sous le seul angle de ses prothèses. Ondes radio (Stereo, 1969), véhicules motorisés (Fast Company, 1979, Crash, 1996), ordinateurs (Scanners, 1981), télévision (Videodrome), téléportation (The Fly, 1986), instruments chirurgicaux (Dead Ringers, 1988), machines à écrire (Naked Lunch), jeux vidéo (eXistenZ), écriture manuscrite (Spider), tatouages (Eastern Promises, 2007), et, ultimement, comme s’il ne pouvait être approché qu’au terme de l’œuvre, cinéma (Maps to the Stars, 2014 – le seul « métafilm » antérieur de Cronenberg, At the Suicide of the Last Jew in the World in the Last Cinema in the World, segment du collectif À chacun son cinéma, racontait surtout le triomphe de la télévision sur son concurrent historique). L’œuvre prend la forme d’un dictionnaire des médias réels ou imaginaires, et les quelques fables dont restent absentes les technologies d’enregistrement, de stockage, de calcul ou de transmission n’en reposent pas moins sur un imaginaire médiatique : dans Shivers (1975), le virus sexuel inspiré des réflexions de Wilhelm Reich sur l’Orgone obéit aux lois de la propagation des données ; dans The Dead Zone (1983), premier film américain adapté de Stephen King, le héros joué par Christopher Walken devient lui-même média après qu’un accident l’a doué de voyance ; la trame sexuelle de M. Butterfly (1993), en recoupe une autre où tout n’est qu’espionnage et secrets diplomatiques, codes. Peu de cinéastes auront fait montre d’une telle exploration de tout ce qui relaie, délaie, délègue et supplémente. Cronenberg n’a pour autant jamais formulé de théorie des médias en tant que telle. Leur présence est même remarquablement discrète dans ses entretiens, plus abondants en lexique médical[11][11] Voir David Cronenberg. Entretiens avec Serge Grünberg, Paris, Cahiers du cinéma, 2000.. C’est que leur usage attendu – la communication – est écarté, au profit d’un regard strictement clinique sur les altérations du corps « médié » (plus que médiatisé : le corps lui-même devient média, au lieu de simplement passer par ces filtres). Là où d’autres cinéastes s’emparent des médias à travers les théorèmes de l’information (Jean-Luc Godard), les ruses de la manipulation (Brian de Palma) ou l’archéologie du grand spectacle (Hans-Jürgen Syberberg, Francis Ford Coppola), David Cronenberg propose une nosologie du sujet médiatique. Ce à quoi servent les médias lui importe peu ; il ne s’inquiète que des effets de leur greffe sur le tissu humain.

« Communication was the original sin. » disait déjà, dans le premier court de Cronenberg, Transfer (1966), le psychanalyste accueillant son patient dans une clairière enneigée. Le transfert en question, dans ce film fauché parcourant une thérapie en quelques minutes, est bien sûr de type freudien ; son mécanisme – l’analysant reporte sur l’analyste des désirs et un savoir qu’il repousse – indique combien, pour Cronenberg, il n’y a pas d’échanges entre individus mais seulement des dénis entraînant autant de délégations. Peu de cinéastes nord-américains auront à ce point recouru à la psychanalyse. Certes, plusieurs des processus dont il fait sa pâte ont de longue date servi de manne à Hollywood, même si les figures qu’il en tire apparaissent plus outrées : récits du refoulement (Naked Lunch, Spider), des pulsions voraces (Rabid, 1977) ou souterraines (A History of Violence, 2005), du fétichisme (Crash) ou de la « toute-puissance de la pensée[22][22] Voir le cinquième chapitre du livre de Serge Grünberg, David Cronenberg, Paris, Cahiers du cinéma, 2002. » (Scanners), et empire du postulat psychosomatique (ou « psychoplasmique », dans les termes du médecin de The Brood, 1979). Le tardif A Dangerous Method raconte même la scène de l’arrivée de la « peste[33][33] Cronenberg y met en scène l’anecdote dont Lacan disait qu’elle lui avait été rapportée par Jung mais qu’il a possiblement inventée de toute pièce, et selon laquelle Freud aurait déclaré, en regardant la foule venue l’accueillir sur le port, « ils ne savent pas que nous leur apportons la peste ». » analytique en terre américaine. L’usage le plus neuf de Freud tient toutefois à son croisement avec McLuhan, au terme duquel les médias passent moins pour des outils de communication que pour des objets transférentiels. Le fétichisme cronenbergien porte sur des prothèses, jamais des corps ; c’est aux télévisions (Videodrome), aux machines à écrire (Naked Lunch) ou aux bistouris (Dead Ringers) que les personnages confient leur savoir sur eux-mêmes. Les médias ne sont alors en rien des opérateurs de liaison. Complémentant le sujet, ils le bouclent sur lui-même au lieu de le connecter. Aussi sont-ce paradoxalement des canaux à travers lesquels rien ne passe, et surtout pas des informations : des médias sans médiation.

Cronenberg aura comme radicalisé le célèbre aphorisme de McLuhan voulant que « the medium is the message ». L’universitaire canadien entendait par là que le contenu d’un média est toujours un média antérieur[44][44] Marshall McLuhan, Pour comprendre les médias, trad. Jean Paré, Paris, Seuil, 1968 (édition canadienne 1964), p. 26.. Pour le cinéaste, il n’y a tout simplement plus d’autre message que le média lui-même, à l’état pur parce qu’intransitif. Celui-ci n’est donc jamais un environnement ou une interface, un milieu[55][55] Sur ces distinctions , voir le chapitre « Addressing Media » dans le livre de W. J. T. Michell, What Do Picture Want? The Lives and Loves of Images, Chicago, The University of Chicago Press, 2005, p. 201-221.. Il n’est pas même séparé : chez Cronenberg, les instruments se possèdent moins qu’ils ne s’intègrent et s’intériorisent, abolissant la distinction de l’outil et de l’utilisateur (ainsi du revolver de Renn prenant la place de sa main dans Videodrome, en même temps que son ventre se transforme en magnétoscope). Le cinéaste n’a donc retenu qu’un versant des prophéties pop de McLuhan. Celui-ci s’intéressait autant aux redécoupages de l’appareil sensoriel induits par les médias qu’aux formes de communauté qu’ils autorisent. Il est courant de mettre au compte de son catholicisme de converti sa foi en une Pentecôte médiatique appelée à réunir en un seul village global une humanité que l’invention de Gutenberg avait soumise à la division[66][66] McLuhan avait entendu montrer dans La Galaxie Gutenberg (trad. Jean Paré, Paris, CNRS éditions, 1967, édition canadienne 1962) que l’imprimé avait configuré l’individualisme et le nationalisme, en favorisant une forme de subjectivité calquée sur son mode d’exposition linéaire et fragmentaire. À l’inverse, « La nouvelle cité magnétique mondiale sera statique et ‘iconique’ ou englobante. », avance-t-il dans Pour comprendre les médias, op. cit., p. 59, attribuant ailleurs à l’instantanéité électrique des vertus œcuméniques.. Cronenberg ne le suit pas dans cette voie. Videodrome inverse la tribalité télévisuelle promise par McLuhan en un complot pour téléguider les cortex. Surtout, il dé-massifie la télévision en ne se concentrant que sur une chaîne confidentielle et des émissions pirates, coupant de la sorte l’analyse médiatique de toute réflexion sociale. Elle a pour seule échelle l’individu hybridé par ses médias, faisant corps avec eux au point de modifier son psychisme (les songes de Naked Lunch), sa perception (les sens d’insecte de Seth Brundle dans The Fly) ou son anatomie (le dard de Marylin Chambers dans Rabid, les tumeurs « psychoplasmiques » de la mère dans The Brood, et, bien souvent, la peau – les maladies épidermiques de Crimes of the Future, « the New Flesh » de Videodrome ou les brûlures d’Agatha dans Maps to the Stars, et plus généralement ce cuir si plastifié qui caractérise la texture de la chair chez Cronenberg, jusqu’à Robert Pattinson dans Cosmopolis).

Le cinéaste a en cela littéralisé et pathologisé les métaphores mcluhaniennes des médias comme prothèses et excroissances[77][77] Ibid., p. 61-67., devenues chez lui « tumeurs ». Mis dans la bouche de Brian O’Blivion à propos des effets du programme Videodrome sur son cerveau, ce terme vient moins de McLuhan que de Burroughs, qui prête aussi au savant sa définition de la télévision comme « externalized section of the human nervous system »[88][88] Expression initialement utilisée par l’écrivain dans The Job pour décrire le magnétophone (d’après les entretiens du cinéaste avec Serge Grünberg, cf supra).. Passionné de littérature médicale, l’écrivain toxicomane en a souvent aménagé les thèses sous des formes pour le moins hétérodoxes, sinon occultes. The Naked Lunch en a tiré ses étranges pages à propos du « Tissu Non Différencié » transcendant les différences entre les êtres et les choses et qui, greffable en tout endroit du corps, prolifèrerait de partout à la manière d’une métastase. Ce que le dermatologue de Crimes of the Future traduisait par l’idée de « creative cancer ». Un tel prisme explique le primat des médecins dans le personnel dramatique de Cronenberg, dès son roman de jeunesse Roger Pagan, Gynecologist[99][99] On peut en consulter des extraits ici.. Les quatre premiers films ont pour décor des cliniques et, dans les deux premiers, basés sur une stricte division entre images et voix-off, c’est aux docteurs dirigeant les institutions d’exposer le protocole auquel ils soumettent leurs patients. Les figures médicales se feront par la suite plus rares, aux notables exceptions du Dr Vaughan de Crash, des gynécologues charcutiers de Dead Ringers et de celui qu’incarne Cronenberg lui-même dans The Fly. Mais bien des personnages se réclameront d’un semblable principe expérimental, faisant de leurs propres corps (Dead Zone, The Fly, Naked Lunch) ou de celui des autres (The Brood, Eastern Promises, A Dangerous Method) le sujet d’une étude prenant parfois la forme du supplice. D’abord matière, la clinique est devenue manière. Son empreinte se ressent jusque dans le style, qui en reproduit l’observation détachée et la passion pour l’asepsie. Cronenberg est un cinéaste aussi sage que propre. Lui dont la période d’activité se confond en grande partie avec un âge baroque d’Hollywood aura finalement été un des derniers adeptes du découpage classique, d’un cinéma à échelle humaine et lésinant sur l’emphase (d’où l’hommage appuyé de Naked Lunch au Casablanca de Michael Curtiz). Comme Burroughs, Cronenberg a vu dans la médecine à la fois une batterie de thèmes, l’idéal d’un style et une ambition intellectuelle. Elle enserre donc logiquement le motif médiatique. Cela explique aussi qu’elle se résume pour lui à deux branches, la chirurgie et la psychiatrie (la gynécologie n’étant jamais qu’une variété de la première[1010][1010] Les jumeaux de Dead Ringers refusent de pratiquer des accouchements pour à la place opérer des femmes infertiles.), c’est-à-dire en somme aux greffes et aux drogues.

Ces dernières sont à vrai dire absentes de la plupart des films, sinon à titre folklorique dans certains des derniers. Seul Naked Lunch explore systématiquement leurs effets, référence à Burroughs oblige[1111][1111] Sur ce film et les liens de Cronenberg à Burroughs, voir mon article « L’œil écrit », Trafic, n° 94, été 2015, p. 76-87. Disponible ici.. Ce film fabulant les fantasmes qui auraient entouré l’écriture de The Naked Lunch à Tanger, lorsque l’auteur en exil semblait également sujet à l’exode psychique, en trip éternel, a tout de l’enquête sur ce que Paul B. Preciado appelle le sujet « pharmacopornographique », « sujet hormonal, électrochimique, médiatique[1212][1212] Paul B. Preciado, Testo Junkie. Sexe, drogue et biopolitique, trad. par l’auteur, Paris, Grasset, 2008 (édition espagnole 2008), p. 143. » façonné dans le troisième quart du siècle par des formes nouvelles de médication et une économie reposant sur la gestion de l’excitation. Sujet dont il est peu de meilleurs échantillons que Burroughs, toxicologue à la licence sexuelle notoire, dont les fameux Mugwumps allégorisent l’indissociabilité du sexe et du shoot. Naked Lunch ajoute à cette équation un troisième terme, les médias, en associant l’usage des substances au rapport érotique qu’entretient Bill Lee avec les machines à écrire. Que les médias fonctionnent comme des drogues, qu’ils entraînent une intoxication sensorielle redessinant la carte des surfaces excitables et anesthésiées, c’est ce qu’avaient déjà discrètement avancé McLuhan[1313][1313] En conférant aux médias une fonction narcotique, plongeant le sens dans un état de torpeur. Voir Pour comprendre les médias, op. cit., p. 63. et plus franchement affirmé Friedrich Kittler[1414][1414] Voir Friedrich Kittler, « Media and Drugs in Pynchon’s Second World War », in The Truth of the Technological World. Essays on the Genealogy of Presence, trad. Erik Butler, Stanford, Stanford University Presse, 2013 (édition allemande 2013), p. 84-98.. Aucun des deux ne s’était par contre risqué à en sonder l’impact sexuel, alors que Cronenberg a fait de ces prothèses la base de sa technopornographie. Lui qui confisque aux médias toute fonction de communication veut en même temps voir dans l’acte a priori le plus immédiat et le plus communiel – le rapport sexuel – une expérience forcément médiatisée, parce qu’inséparable d’outils transitionnels : téléviseurs et magnéto-vagins de Videodrome, instruments chirurgicaux en forme de godemichés monstrueux dans Dead Ringers, véhicules motorisés mimant la pénétration dans Crash, machines à écrire transformées en insectes ou en anus dans Naked Lunch, « pods » d’eXistenZ (manettes visqueuses directement câblées aux corps des joueu.ses.rs) qui frétillent de plaisir ou, plus classique, le fouet présidant aux ébats de Carl G. Jung et Sabina Spielrein dans A Dangerous Method. Dans ce régime charnel, les êtres ne se touchent que peu. La tactilité y est réservée à des médias si obscènes qu’ils permettent en retour de désexualiser les corps ; d’où, finalement, une mise en scène des plus chastes, quelle que soit l’audace sexuelle. Il n’y a que les viols de History of Violence (dans les escaliers) et d’Eastern Promises (dans la maison close) pour faire l’économie d’appareils extérieurs, parce qu’ils transforment les victimes en outils. Autrement, la sexualité – l’activité sensorielle par excellence – apparaît nécessairement toxico-médiatique, vouée à la supplémentation. Et, comme les drogues, elle apparaît sans promesse. Formé dans les sixties et ayant fait ses armes dans un cinéma de genre alors vu comme niche contestataire, Cronenberg s’est peu laissé imprégner par la passion subversive qui l’entourait. Il est le dernier à croire que la sexualité et les drogues ouvrent les portes de l’émancipation. Son regard dépassionné ne voit dans la politique qu’une épidémiologie (particulièrement dans Shivers, dystopie sexuelle sur fond de pandémie de pulsions). Un cinéma détachant les médias de leur fonction informationnelle ne pouvait que se priver lui-même d’idéologie. Cinéma sans message, pour le dire sommairement : sans foi ni croix, sans combat. Rares sont les œuvres plus asociales.

L’humain, aussi, ne l’intéresse que pour autant qu’il est nié. On comprend que Jussi Parikka termine l’introduction de son Insect Media par une référence à The Fly, créditant Cronenberg d’avoir ébranlé l’anthropomorphisme de McLuhan en montrant que, loin d’intensifier des sens propres à l’espèce, les médias mélangent à notre sensorium des perceptions insectoïdes[1515][1515] Jussi Parikka, Insect Media. An Archeology of Animals and Technology, Minneapolis, the University of Minnesota Press, 2010, p. xxxv.. Au-delà des malheurs de Seth Brundle, qui se métamorphose après avoir mêlé à son code génétique celui d’une mouche lors d’une téléportation expérimentale, toute l’œuvre du cinéaste pourrait étayer les recherches du chercheur finlandais désireux de documenter l’origine non-humaine des technologies médiatiques. Si Cronenberg est lui-même peu soucieux d’entreprendre une telle archéologie, son cinéma n’a cessé de coupler les insectes aux médias, trouvant dans les premiers une métaphore de ce que deviennent les humains au contact des seconds. Vers et asticots viraux dans Shivers, Marylin Chambers en mante religieuse dans Rabid, mouche immonde de The Fly, centipèdes et cafards dans Naked Lunch, hermaphroditisme de papillon dans M. Butterfly, vermine gobée par les PNJ d’eXistenZ, devenir-araignée de celui qui tisse sa toile de fantasmes dans Spider, jusqu’à l’ex-employé d’Eric Packer qui, dans Cosmopolis, se compare lui-même à un insecte. Sur les pas de Burroughs, l’œuvre a tout d’une réécriture à moitié parodique de Kafka, dans laquelle le cafard serait moins le signe d’un rabougrissement ontologique que d’une mue de l’humain. On est loin, bien loin des cyborgs chantés par Donna Haraway[1616][1616] Donna Haraway, Manifeste cyborg et autres essais. Sciences – Fictions – Féminismes, éd. Laurence Allard, Delphine Gardey et Nathalie Magnan, Paris, Exils, 2007. : le « manifeste cafard » de Cronenberg n’annonce aucune bouture libératrice et se soucie peu de déconstruire les genres[1717][1717] On peut même soupçonner Cronenberg d’entretenir des conceptions assez peu neuves en matière de différence des genres. Voir à ce propos les remarques de Fredric Jameson sur la triade féminine de Videodrome, dans La Totalité comme complot. Conspiration et paranoïa dans l’imaginaire contemporain, trad. Nicolas Vieillescazes, Paris, Les Prairies ordinaires, 2007 (édition américaine 1992), p. 59, en des termes qui valent pour l’ensemble de l’œuvre. ; il se contente d’inscrire le sujet dans la boucle des signaux érotiques, en faisant des médias le territoire d’un nouveau type d’instinct.

Que reste-il alors de McLuhan au cinéaste, passé ce goût commun pour les prothèses ? L’humanisme optimiste de l’inspirateur a tourné en schizophrénie virale, tandis que son catholicisme était remplacé par une démonologie des médias prompte à y voir l’instrument d’une possession[1818][1818] Là encore sous l’influence de Burroughs, dont les diverses fantaisies incluaient aussi quelques croyances médiévales relatives aux forces maléfiques censées pouvoir disposer des individus.. Le regard médical de Cronenberg ne va pas sans un goût pour l’occultisme high-tech, une sorte de médiatisme magique dont les télépathes de Scanners représentent l’expression achevée. Ce rêve d’une communication sans contact ni canaux ne s’est exprimé qu’une autre fois dans l’œuvre, avec Stereo, dont le titre se référant à un dispositif technique a en même temps valeur de programme psychique. Dans une clinique, quelques cobayes passent par un protocole « electromedical » basé sur la chirurgie du cerveau, l’induction chimique et l’étude des réseaux propres aux « organic computers » (pour reprendre les termes du médecin entendu en voix-off), afin d’aboutir à un « telepathic binding » détruisant le soi envahi par les voix de tous. Cette espèce de « stéréosubjectivité » décrite par le premier long du cinéaste fournit déjà le modèle psychique des personnages ultérieurs, eux aussi surpeuplés par des spectres médiatiques. Et c’est par l’idéal télépathique qui la sous-tend que Cronenberg retrouve McLuhan, dont il a finalement gardé un rêve de communication – celui que le savant envisageait sous « la forme englobante de l’icône[1919][1919] Marshall McLuhan, Pour comprendre les médias, op. cit., p. 30. » – en l’arrachant à son support matériel. Pour lui, l’histoire des médias ne semble avoir d’autre horizon que leur suppression, leur relève par une transmission instantanée (d’où le téléporteur inventé par Brundle dans The Fly). Le fantasme d’une communication immédiate vient ainsi répondre au spectacle de médias par lesquels ne passe rien. Là réside l’intérêt de ce cinéma. Car s’il n’apporte que peu à une histoire technique du social, il renseigne les chercheurs en media studies sur d’autres plans. Celui des rêveries spirites qui s’attachent encore à des machines dont le propre est de substantialiser les spectres en donnant corps à ce qui n’en a pas. Celui surtout de la psychopathia medialis, faisant de son œuvre une clinique du sujet supplémenté. C’est donc en tournant le dos à la fonction supposément première de ces outils qu’il en aura le mieux ausculté les effets.