Pier Paolo Pasolini

"La société n'a jamais digéré la poésie."

Cet entretien, absent du recueil édité par Maria Grazia Chiarcossi[11][11] Pier Paolo Pasolini, Entretiens (1949-1975), Paris, Delga, 2019 [2013], traduction de Marie-Ange Patrizio. paru en 2013 (et en 2019 pour la traduction française), fut réalisé à Rabat le 7 juin 1974 par Nourredine Saïl (1947-2020), illustre critique de cinéma marocain devenu plus tard président de la Cinémathèque marocaine dans les années 2000. Il paraît, en français, dans le numéro du 16 juin 1974 du journal du syndicat Union Marocaine du Travail, Maghreb Informations (ex-Maroc Informations). À cette date, Pasolini vient d’achever sa « Trilogie de la vie » et se prépare alors à consacrer la dernière année de sa vie à Salò. Les derniers thèmes de la pensée pasolinienne du cinéma (la lutte contre le génocide du « populaire », l’importance révolutionnaire de la représentation de la sexualité) sont alors clairement affirmés. Mais c’est peut-être dans les silences et les distances de Pasolini avec le cinéma marxiste de cette époque que l’entretien s’avère le plus éloquent pour aujourd’hui.

Son refus des positions trop ouvertement politiques des avant-gardes, et par exemple de la radicalité de Godard avec et après son expérience collective au sein du groupe Dziga Vertov, apparaissent en effet en décalage avec une partie du cinéma politique des années 70. Fidèle à son credo selon lequel « la révolution du poète, c’est avant tout la révolution formelle », Pasolini valorise encore l’écart que produit la représentation conflictuelle, contre-culturelle, et même utopique, en lutte contre la prosaïsation bourgeoise. L’idéologie portée (et produite) par les films pasoliniens ne s’adresse, dans un détour par rapport à la situation concrète, qu’à la lutte contre l’idéologie idéaliste. Mais par-là, semble-t-il peut être à son interlocuteur, elle oublie les fronts ouverts par la lutte politique immédiate, notamment dans cette période de décolonisation. Par exemple quand Nourredine Saïl interroge, du Maroc, le cinéaste sur son rapport au cinéma tiers-mondiste, qu’il ne connaît pas. Cette ignorance de la part d’un cinéaste se revendiquant marxiste, ayant pourtant filmé en Palestine, en Ouganda et en Tanzanie, lui vaudra plus tard la désapprobation du cinéaste brésilien Glauber Rocha[22][22] Alain Bergala, Glauber Rocha, « Le Christ-Œdipe », Cahiers du cinéma, hors-série n°9, « Pasolini cinéaste », mars 1981, p. 80-82.. Apparaissent ici quelques lignes de fractures du cinéma « de gauche », du « film matérialiste » qui connaît, dans l’immédiat post-68, un moment charnière de son histoire, et peine encore à se désoccidentaliser.

Barnabé Sauvage

Nourredine Saïl : Pier Paolo Pasolini, votre dernier film Les Mille et Une Nuits (1974) a obtenu récemment le « Prix Spécial du Jury » au Festival de Cannes. Pouvez-vous nous dire maintenant que vous avez terminé votre « Trilogie de la vie » dont Les Mille et Une Nuits constitue le dernier épisode, tout d’abord ce qui vous a amené à réaliser cette trilogie et ensuite ce que cette réalisation a apporté à vos options générales concernant le cinéma ?

Pier Paolo Pasolini : Je n’ai pas eu tout de suite l’idée de faire une trilogie. J’ai commencé avec Le Décaméron (1971) dont j’ai eu l’idée dans l’avion qui me portait de la Turquie à Rome. Je tournais à l’époque Médée (1969). J’ai fait avec Médée un film choral, très populaire dans lequel il s’agissait d’un peuple préhistorique, tragique dramatique et mystérieux. Et je me suis demandé alors pourquoi ne pas faire un film, toujours sur le peuple, mais sur le peuple joyeux qui aime le sexe, l’amour, la vitalité. J’ai alors eu l’idée de faire Le Décaméron.

C’était là une première idée, très grossière comme vous voyez. Mais on commence toujours comme ça. Et quand j’étais en train de tourner le Décaméron, je suis allé à Sanaa dans le Yémen, pour tourner un épisode du Décaméron (que j’ai coupé après) … J’ai eu à ce moment l’idée de faire Les Milles et Une Nuits, une idée grossière encore, très grossière. J’ai vu les paysages, Sanaa, le Yémen, merveilleux. Dison que c’était une idée pratique.

Revenu à Naples, j’ai fini de tourner Le Décaméron. Et à Naples, il m’est venu l’idée de faire aussi Les Contes de Canterbury (1972) de Chaucer. J’étais arrivé aussi à penser à la « Trilogie ». Je me suis alors posé la question : pourquoi faire cette trilogie ? J’ai compris tout d’abord qu’il y a des raisons peut-être profondes que je ne peux pas exprimer maintenant comme ça – que je ne connais peut-être pas très bien moi-même. Mais il y a aussi des raisons qui sont très claires.

D’un point de vue cinématographique et linguistique, j’ai voulu faire trois films qui sont purs, sans idéologie explicite. C’est le plaisir de raconter. Et ça c’est un début très ambitieux pour un auteur qui a toujours fait des films explicitement « idéologiques ».

La deuxième raison était pour moi, de faire des films très populaires – populaires en ce sens que le « peuple » en Europe commence à disparaitre. Vous savez que l’âge de la consommation a totalement transformé le peuple. Il n’y a plus de classes populaires en Europe. Tout le monde est petit bourgeois maintenant en Europe. Et dans le moment où j’ai vu avec mes propres yeux disparaitre le « peuple » en Italie, j’ai voulu enfermer une dernière image du peuple.

La troisième raison c’est que les trois œuvres de la trilogie (Le Décaméron, Les Contes de Canterbury, et Les Mille et Une Nuits) ont la même fonction culturelle en Italie, en Angleterre et dans les pays arabes, c’est-à-dire qu’ils fondent une culture, une culture dans le sens « idéal » du terme… Voilà, donc, les trois raisons claires et pratiques qui m’ont poussé à faire la « Trilogie ». Il y a peut-être, si vous voulez, des raisons plus profondes, par exemple la polémique contre le terrorisme politique de Mai 68. À l’époque, en Europe, un auteur était obligé de faire des films « politiques » directs – des films d’ « intervention politique ».

Pourquoi pas ? Cela aussi est juste. Et j’ai fait un film politique direct 12 décembre (12 diciembre, 1972) – le jour où les fascistes ont fait exploser la bombe de Milan. J’ai fait aussi des films politiques d’ « intervention »… Mais je crois qu’il ne faut pas faire du terrorisme intellectuel.

N. S. : Je retiens une raison qui m’intéresse particulièrement. Dans votre trilogie, on peut retenir, bien sûr, « le fondement culturel » de trois civilisations : l’italienne avec Le Décaméron, la britannique avec Les Contes, et l’arabo-islamique avec Les Milles et Une Nuits. Mais vous avez parlé d’une autre raison : Faire une trilogie dans laquelle l’idéologie n’est pas explicite. Je connais certains de vos travaux théoriques sur l’idéologie dans le cinéma… Pensez-vous d’une façon générale que la pure narrativité peut réellement exclure l’idéologie ?

P.P.P. : Oh non !

N.S. : Je ne m’attendais pas à une autre réponse. Mais dans ce sens, pensez-vous que la pure narrativité peut occulter l’idéologie ?

P.P.P. : La pure narrativité ne cache jamais complétement l’idéologie. Je parle d’idéologie explicite. C’est-à-dire une idéologie qui se présente comme thème explicite d’un film, sans laquelle il est impossible d’écrire ni de faire du cinéma. Quand je dis que je n’ai pas voulu faire de films avec une idéologie explicite, moi je pense aussi que les plus idéologiques de mes films sont les trois films de la trilogie, parce que dans ces films il y a tout ce que j’aime et tout ce que je n’aime pas… Il y a le choix d’une certaine forme de la société, d’une certaine partie de la société que j’aime… C’est ma façon de voir les visages, les figures, les paysages, la vie. Tout ça c’est très idéologique. Et aussi pourquoi pas le sexe ? Il fait partie de l’idéologie. Réaliser et idéaliser le sexe dans la vie, c’est un élément idéologique très fort de toute façon… Je pense alors en conclusion qu’il n’y a pas là une idéologie explicite dans la trilogie, mais que mes trois derniers films sont les films les plus idéologiques que j’ai jamais tournés.

N.S. : Les films de Pasolini sont connus par beaucoup de gens comme ayant été parmi les premiers à accorder une énorme importance à une « chose » qui a toujours été cachée dans le cinéma dominant occidental (que l’on appelle aussi « mondial »), à savoir le corps, non le corps en tant qu’objet, mais le corps en tant que principal acteur avec toutes ses qualités (dont le sexe), avec tous ses défauts (dont le sexe précisément), c’est-à-dire le corps dans sa réalité. En tant qu’essayiste, romancier, « philosophe », voyez-vous un rapport entre vos « intérêts » en faisant du cinéma et le discours philosophique de Nietzsche concernant le corps. Nietzsche qui rappelait l’importance fondamentale du corps et qui refusait qu’on le cachât ?

P.P.P. : Votre question est très intéressante. Malheureusement je ne connais pas beaucoup Nietzsche. Je pourrai cependant confirmer ce que vous dites en rappelant que Nietzsche a distingué entre l’apollinien et le dionysiaque. L’opposition entre Apollon et Dionysos c’est précisément ce qui a fondé Théorème (1968). Le Dionysos de Théorème est un Dionysos nietzschéen. Je veux dire que le corps a une énorme importance dans mes films – la réalité physique. Cette réalité physique est une réalité toujours cachée dans les films. Quand vous voyez des films à la TV, vous n’y voyez aucune réalité physique. Vous voyez des masques. Tout y est déréalisé. Il n’y a rien d’autre dans le cinéma. Il y a des paysages, des choses des objets et la réalité physique… Alors quand le cinéma n’est pas sincère, n’est pas authentique, il cache les paysages, les objets et leur réalité physique. C’est tout caché, c’est tout déréalisé. Le film commercial est caractérisé par la déréalisation de la réalité physique, c’est-à-dire le corps humain. Par exemple : les corps des acteurs professionnels ne sont pas des corps. Ce sont des masques.

N.S. : Pourtant on retrouve chez vous aussi parfois une utilisation, j’avoue, très intelligente de corps d’acteurs et de grands acteurs parfois. Alors comment arrivez-vous, vous Pasolini, à réaliser ces corps malgré leur célébrité (ou contre leur célébrité) alors que d’autres les cachent finalement à eux-mêmes ?

P.P.P. : Parce que mon choix des acteurs est toujours un choix authentique par sa réalité. Je ne choisis jamais un acteur parce qu’il est habile. Je choisis un acteur parce qu’il est comme ça… Je fais des choix anormaux : La Callas, Toto… Toto c’était un professionnel qui n’a jamais fait que des petits films commerciaux sans importance. Et pour la première fois j’ai cherché sa réalité dans mes films.

N.S. : Vous parlez de films qui « déréalisent » et de films qui « réalisent » – le corps en tant que tel, la réalité en tant que telle. Comment expliquez-vous alors votre propension vers le mythologique avec Œdipe roi (1967), Porcherie (1969), Théorème, etc… où l’on retrouve beaucoup plus une sorte de vision mythologique qu’une réalité crue et populaire comme on la voit dans la « Trilogie ». Le choix mythologique signifie quoi pour vous ?

P.P.P. : Je pense que ma mythologie comprend toujours la mythologie du corps. Il n’existe pas de mythologie séparée du corps. L’Œdipe avec sa mère ce sont des corps. Je pense que les films d’auteurs sont ceux qui réalisent la réalité physique, et les films commerciaux sont ceux qui déréalisent la réalité physique. C’est là la différence.

N.S. : Croyez-vous-en la réalité des films d’auteurs ?

P.P.P. : Oui, j’y crois. On peut voir cinq minutes d’un film, on saisit tout de suite qu’il s’agit d’un film d’auteur ou d’un film commercial.

N.S. : J’ai eu récemment l’occasion de discuter avec Godard qui réfutait complétement la notion de cinéma d’auteur pour des raisons strictement politiques. Pour lui, un film est beaucoup plus l’aboutissement d’une situation conflictuelle chargée de contradictions dans laquelle « l’auteur » devient lui-même un objet déterminé par la structure globale qui est, en fin de compte, la société en tant que lieu privilégié de l’instance économico-politique. Seriez-vous d’accord avec cette interprétation ?

P.P.P. : J’aime beaucoup Godard. Je suis son ami. Mais je pense que ses idées politiques sont très rhétoriques. Je pense que la poésie – jusqu’à maintenant du moins, car tout change : Le peuple change, l’art et la poésie peut-être changeront – est une forme très révolutionnaire de s’exprimer. C’est superficiel de dire que la poésie est intégrée dans la société. Ce n’est pas vrai. La société fait une intégration académique, scholastique, diplomatique de la poésie. Mais la société n’a jamais digéré la poésie.

N.S. : La poésie, pour vous, est donc toujours en soi un acte révolutionnaire, un acte de création ?

P.P.P. : Exactement. C’est toujours un acte révolutionnaire. C’est une forme révolutionnaire de se mettre en rapport avec la société. C’est, bien sûr, un acte révolutionnaire très particulier, très différent. Quand Godard pense une certaine image, ou un certain cadrage, il fait toujours un acte révolutionnaire. Et, en réalité, les films de Godard ont scandalisé et continuent de scandaliser. Ils sont maintenant portés dans l’Histoire du Cinéma, d’où un semblant d’intégration de Godard. Mais la société bourgeoise n’a pas véritablement intégré ses films.

N.S. : Ne pensez-vous pas que Pasolini, en tant que très grand réalisateur « poétique », risque lui aussi d’être intégré, récupéré ? Et seriez-vous contre toute intégration ?

P.P.P. : Non, je ne suis pas contre l’intégration, parce que, avant de faire la révolution, les ouvriers eux aussi sont intégrés. Et je suis exactement comme un ouvrier. Mon travail est différent, peut-être plus joli. Je suis même très privilégié dans mon travail. Mais, en substance j’ai le même rapport avec le capital qu’un ouvrier, Il faut que j’accepte le producteur, comme l’ouvrier accepte l’industriel dans l’usine.

N.S. : Vous refusez donc ce que beaucoup de (jeunes) réalisateurs dits « révolutionnaires » acceptent souvent : être considéré comme un marginal. Vous êtes en plein dans le cinéma, dans la société, et vous obéissez aux mêmes lois d’exploitation que l’ouvrier. Vous êtes un créateur exploité qui s’exprime ?

P.P.P. : Oui, c’est comme ça.

N.S. : J’ai lu avec beaucoup de plaisir le livre que Duflot [Entretiens avec Pier Paolo Pasolini, Pierre Belfond, 1970] vous consacre, et j’ai repéré là-dedans un grand intérêt de votre part en langage cinématographique et à la sémiologie d’une manière générale. Comment êtes-vous arrivés à poser le problème de la sémiologie dans le cinéma ?

P.P.P. : Vous savez que j’ai commencé à faire du cinéma à 40 ans. Avant 40 ans j’étais écrivain, j’étais aussi critique et j’ai toujours eu une certaine spécialisation linguistique et philologique. J’ai évidemment lu Ferdinand de Saussure, Jakobson, les formalistes russes, la linguistique française, etc…

À un certain moment il y a dix ou douze ans, j’ai lu le sémiologue Morris et la sémiologie américaine. C’est à ce moment-là que j’ai eu l’illumination d’appliquer la sémiologie au cinéma. C’est donc chez moi une question de « spécialisation ». Les autres metteurs en scène ont des talents merveilleux. Par exemple Fellini… mais ils ne sont pas portés sur l’intérêt linguistique. Ayant été écrivain, ça m’a révélé des intérêts qui sont au-delà de la pratique cinématographique.

N.S. : Par ailleurs, Pasolini, on s’accorde pour vous décrire comme un cinéaste révolutionnaire au niveau, évidemment, de la création de votre art. Mais beaucoup de critiques quand ils parlent de vous, vous accordent un statut esthétique extrêmement élevé mais vous refusent un statut révolutionnaire pratique. Disons entre autres choses que Pier Paolo Pasolini, c’est un immense créateur, mais toujours centré dans un domaine privilégié du sexe, du rapport sexe-société… Séparez-vous sexe et révolution ? Et vous considérez-vous comme apportant quelque chose à la théorie révolutionnaire, de votre point de vue d’analyste de la mythologie, et de la réalité du sexe ?

P.P.P. : Les critiques qui tiennent ce discours sur moi peut-être ne pensent-ils qu’à la « Trilogie de la Vie ». Je crois. Mais pas à mes premiers films Accatone (1961), Mamma Roma (1962) où l’idéologie était explicitement révolutionnaire. Alors on repère un certain changement. De toute façon un film révolutionnaire dans le sens pratique du mot c’est aussi Des oiseaux, petits et gros (Uccelacci e uccelini, 1966). Le plus révolutionnaire que j’ai fait c’est 12 décembre qui n’est pas connu en France ni au Maroc et qui est un documentaire contre le fascisme et contre le gouvernement italien. Je dois préciser cependant que la révolution d’un auteur c’est avant tout la révolution linguistique et formelle.

N.S. : En dehors de toute pratique révolutionnaire directe, concrète ?

P.P.P. : Oui, c’est ce que je pense. Et je parle comme ça peut-être contre moi-même parce qu’il ne faut pas accepter la terreur, accepter d’être des révolutionnaires forcés.

N.S. : Tout dépend comment vous entendez le verbe « forcer ». Je crois qu’on est toujours forcé d’être révolutionnaire, si tant est que l’on cherche un rapport authentique avec le réel après avoir pris conscience du fait que l’on est exploité par le capital.

P.P.P. : Vous savez, j’ai fait beaucoup de politique. Je ne peux pas dire que je n’ai pas d’intérêt politique dans ma vie. Mais je voudrais dire dans cet interview comme je l’ai dit dans d’autres interviews que la révolution du poète c’est avant tout la révolution formelle.

N.S. : Pour vous, le choix doit se faire entre Maïakovski et Jdanov. Vous ne voyez pas une autre direction ?

P.P.P. : Non, c’est avant tout cela.

N.S. : Je dis ça, et ce n’est pas une boutade, parce que beaucoup d’artistes, de créateurs dits « révolutionnaires » parlent de mettre leur art au service d’une cause, et ce de la manière la plus didactique possible.

P.P.P. : Et c’est précisément ce que je refuse.

<img4082|center></img4082|center>

N.S. : Que pensez-vous alors de la phase actuelle de l’art cinématographique ?

P.P.P. : Je suis un très mauvais spectateur, vous savez. Je vois trois à quatre films par an. Je ne connais pas les problèmes du cinéma. Et, n’en déplaise à Godard, je ne vais voir que les films d’auteurs. Mais je crois qu’en Italie, il y a une certaine vitalité dans la production commerciale. On me dit que certains westerns italiens sont parfois assez bons. Il y a aussi les comédies italiennes – commerciales mais pas mal. Et il y a bien sur des auteurs comme Fellini, Antonioni, Visconti, Bertolucci, Cavani, etc… qui travaillent beaucoup et, je crois, très bien aussi. Pour les autres pays, je connais le cinéma français, toujours d’auteurs… le cinéma américain a un certain retard. Je ne vais jamais voir les films américains, depuis quatre ou cinq ans. Je n’aime pas le cinéma américain. J’ai une certaine antipathie naturelle pour ce cinéma. On me dit que, maintenant, il change. Mais je n’y vais pas pour autant.

N.S. : Avez-vous eu l’occasion de voir des films de ce que l’on appelle le « Tiers-monde » ?

P.P.P. : En Syrie, j’ai vu des courts métrages de très jeunes metteurs en scène. Deux de ces metteurs en scène sont très bons. Je ne me rappelle pas des noms, malheureusement. Mais j’ai vu de très bonnes choses là-bas.

N.S. : Avez-vous vu le film des Argentins Solanas et Getinos La hora de los hornos (L’Heure des Brasiers, 1968) ?

P.P.P. : Non, je ne le connais pas.

N. S. : Je voudrais revenir maintenant à Pasolini lui-même. Comment s’est effectué votre passage de l’écriture graphique à l’écriture cinématographique ?

P.P.P. : Vous connaissez mes essais sur le problème, je crois. Dans un premier moment j’ai cru devoir mener une polémique contre la langue italienne, c’est-à-dire contre la société italienne. Je voulais arriver à un langage transnational. Ce fut le cinéma. Mais le problème est plus profond encore. J’ai compris, instinctivement d’abord et rationnellement par la suite, que le langage cinématographique me permettait de vivre toujours dans la réalité et dans le moment où je m’exprime. Si j’avais, par exemple, à exprimer le Maroc dans la littérature, je viendrais au Maroc … y vivre, connaitre les Marocains… et après je rentrerais à Rome et j’écrirais sur le Maroc. Mais si je veux exprimer le Maroc au cinéma je procéderais de la même façon sauf que lorsque j’exprime le Maroc, j’y suis avec ma caméra, mon regard. Dans le cinéma j’exprimerais le Maroc avec le Maroc. Et ça me permet de vivre toujours au cœur de la réalité. Vous savez, j’ai un amour insatiable de la réalité, jusqu’à maintenant. C’est pour cela que j’aime tellement le cinéma et son langage.

N.S. : Par ailleurs, Pasolini, on vous présente souvent comme une sorte d’alliage entre le marxisme, le christianisme et les théories linguistiques. Qu’en dites-vous ?

P.P.P. : C’est vrai et c’est très normal. En Europe, en Italie, en France surtout, il n’existe pas d’intellectuel qui ne soit pas marxiste. On peut en trouver trois ou quatre qui seraient plutôt catholiques, mais on remarquera toujours que le marxisme constitue un important élément de leur culture. D’ailleurs, tous les intellectuels italiens sont chrétiens malgré eux. Ajoutons à cela que tous les artistes ont des problèmes métalinguistiques comme le dit Jakobson.

N.S. : Et la méthodologie psychanalytique ? Quel rôle joue-t-elle dans l’élaboration de vos films ?

P.P.P. : Je connais Freud et je l’aime beaucoup. C’est tout.

N.S. : Cette connaissance vous permet-elle de mieux « réaliser la réalité » (pour utiliser une expression de vous), et de mieux toucher le spectateur dans sa réalité ?

P.P.P. : Non, je ne crois pas. La connaissance de la psychanalyse m’aide beaucoup pour connaitre les autres, mais vous savez, la connaissance de l’inconscient est une connaissance purement contemplative. La seule façon psychanalytique d’être pratique c’est de faire de la psychanalyse une thérapie… Alors le cinéma ! Peut-on calculer les effets de certaines images sur l’inconscient du spectateur ? C’est peut-être une tentation théorique, mais c’est un calcul impossible. Il faudrait dans ce cas pratiquer la psychologie des masses, connaitre les symboles qui peuvent avoir de l’impact sur les masses… Tout un travail que je suis incapable de faire.

N.S. : Pourtant, vous avez fait un excellent travail sur l’Œdipe en vidant le mythe de ses connotations psychanalytiques et le rattachement à l’instance culturelle (sociale et populaire).

P.P.P. : Oui, mais je reste à la surface du problème. La psychanalyse m’a éclairé sur le complexe d’Œdipe. J’ai lu des livres sur ça… Mais au moment où je représente ce complexe dans un film, tout devient très élémentaire, très grossier.

N.S. : C’est peut-être parce que vous l’abordez en poète et non pas en psychanalyste.

P.P.P. : Exactement. C’est comme ça.

N.S. : Cela dit, on se pose parfois la question de savoir pour qui vous faites vos films. Vous posez vous cette question ? Et a-t-elle un sens pour vous ?

P.P.P. : Il est vrai que parfois je suis très « difficile », mais parfois je suis aussi très « facile ». Théorème est un film très « difficile », mais Le Décaméron a eu un énorme succès du public. Des oiseaux, petits et gros qui est peut-être mon meilleur film, n’a pas eu de succès. Tout cela est très contradictoire. Ce que je peux dire c’est que je ne fais mes films ni pour le public des salles « commerciales », ni pour les élites. Je les fais pour un spectateur qui est exactement comme moi, un spectateur idéal, qui n’existe pas, qui est abstrait – mais qui est comme moi.

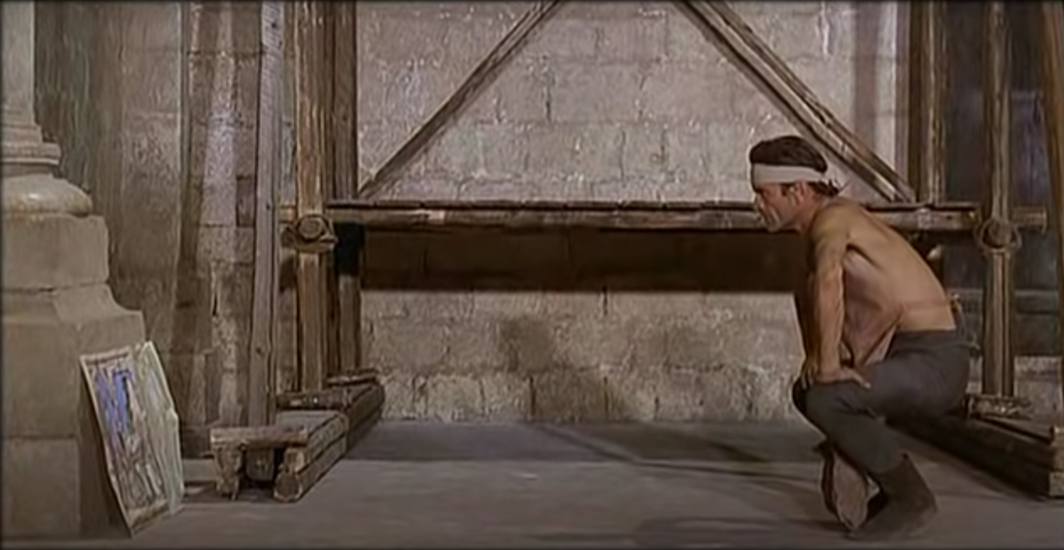

Images : Les Mille et Une Nuits (1974) ; Le Décaméron (1971) ; Des oiseaux, petits et gros (1966).