Tár, Todd Field

Heurs et Mahler de la cancel culture

Sorti il y a plusieurs mois aux Etats-Unis et il y a deux semaines en France, le nouveau film de Todd Field n’a toujours pas fini de déclencher des discussions, des débats, des polémiques qui seront peut-être relancées par sa possible consécration aux Oscars dans quelques semaines. Il est rassurant, dans un monde post-COVID où le cinéma s’interroge et où les films semblent passer les uns après les autres et disparaître trop vite, de trouver un objet clivant, tordu, difficile à approcher : Tár est de ceux-là. Un tel film nous semblait appeler naturellement à une critique dialoguée, celle que vous lirez ci-dessous, et qui n’en aborde que certains aspects ; parmi les nombreux commentaires du film, nous conseillons particulièrement ce bel article de la revue Another Gaze, qui s’attarde plus en profondeur sur la représentation des personnages de lesbiennes prédatrices et patriarcales.

Pierre Jendrysiak : Ce n’est pas le moindre mérite de Todd Field que d’avoir inventé un véritable personnage de cinéma, Lydia Tár, cheffe d’orchestre prestigieuse qui, à la direction de l’orchestre philharmonique de Berlin, prépare un enregistrement de la cinquième symphonie de Mahler. Un personnage malaimable, équivoque – un personnage de roman ? – dont je ne suis probablement pas le seul à avoir pensé, avant la sortie du film, qu’il pouvait être basé sur une personnalité réelle (on lisait il y a encore quelques jours, sur Allociné, que Tár était un biopic), témoignage frappant du mélange entre réalisme et fantasmagorie qui est ici à l’œuvre. Tár est en effet un film qui me semble, à l’aune de mes maigres connaissances en la matière, documenté, renseigné, qui n’a pas peur de discourir sur la musique avec une certaine précision. On pourra répondre que les échanges à ce sujet sont d’une grande banalité, mais le monde artistique lui-même, après tout, est constitué de gens qui échangent des banalités – ce que le film montre bien avec cette captation télévisuelle d’une performance de Bernstein, dont la vocation est certes vraisemblablement pédagogique, où il prononce la plus grande banalité concevable sur la musique, qu’elle exprime des émotions pour lesquelles il n’y a pas de mot.

C’est peut-être que Todd Field cherche moins une authentique complexité que des effets de complexité – c’est, exemplairement, ce qui se passe dans le rapport que le film entretient avec son propre secret. Tár semble à bien des égards être un film crypté, codé, où des parties essentielles de l’intrigue sont laissées hors champ et où seule une attention accrue aux détails permet de comprendre certains enjeux. Field a peut-être retenu quelque chose d’Eyes Wide Shut (Stanley Kubrick, 1999), où il interprétait d’ailleurs un pianiste (et où Cate Blanchett faisait déjà une apparition, en interprétant la voix de la jeune femme qui alerte Tom Cruise lors de l’orgie sectaire), et il cite quasi explicitement Blow-Up (Michelangelo Antonioni, 1966), avec ce cri entendu au milieu d’un parc, mais ici le code est plus lisible, les détails plus parlants – alors que les films de Kubrick et d’Antonioni peuvent être vus une dizaine de fois sans s’épuiser, l’apparition furtive d’une figure humaine dans la chambre de Lydia Tár, la nuit où elle est réveillée par les hurlements de sa fille, suffit à dénouer une bonne partie de l’intrigue (c’est un film de fantômes, « tout simplement »). Mais après tout, l’effritement d’une figure qui paraissait plus complexe qu’elle ne l’est en réalité, c’est aussi le sujet du film : Lydia Tár, cette femme brillante, accomplie artistiquement et professionnellement, est empreinte de médiocrité, sujette aux réflexes de pensée et de langage que l’on attribue volontiers aux conservateurs (elle traite les gens de « robots » et semble mépriser la musique contemporaine), et bien sûr elle reconduit les mêmes comportements de prédation sexuelle. C’est peut-être cela, qui en fait un beau personnage : la précision avec laquelle sa médiocre banalité est montrée.

Barnabé Sauvage : Il faut avoir accompli avec le personnage sa descente aux enfers pour enfin accepter de considérer Lydia Tár et le monde de l’institution musicale lui-même comme d’une « médiocre banalité », car rien dans la mise en scène de la première heure et demie du film ne nous autorise à décaler notre regard de celui, aussi hautain et inflexible qu’il est charmant et cultivé, de la cheffe d’orchestre. Durant cette première partie, le film semble choisir un parti-pris original dans le genre du « film musical », celui de se présenter moins comme un film musical mélomane (au sens où l’on y entendrait pour elle-même la musique, accompagnée à la bande image des figures obligées d’une jouissance spirituelle vécue les yeux mi-clos) que comme un film musical philologue. Dans un tel régime d’appréciation de l’art, profondément élitiste et bourgeois, à l’instar de l’unique milieu social dépeint par le film (mais qui n’est pas celui d’origine de « Linda Tarr », cela a son importance), l’évaluation des pièces musicales tient finalement moins du génie de la composition ou de la perfection de l’interprétation qu’à une qualité extrinsèque à la technique artistique, engageant spécialement la biographie du compositeur… et bien souvent le récit de ses amours tourmentées. Que Mahler ait composé la « cinquième » durant ses fiançailles avec sa seconde épouse Alma (dont il interrompt d’autorité la carrière musicale, comme le rappelle Francesca, l’assistante de Tár qui subira le même sort) acquiert par exemple pour cette raison une signification décisive pour la cheffe d’orchestre, qui peut y fonder l’intégralité des choix artistiques de son interprétation.

C’est là que la deuxième partie du film intervient. Elle rend criant le paradoxe qu’il y a à défendre cette conception anecdotique de l’opus musical (dans laquelle les chefs d’orchestre du présent tutoient les compositeurs du passé et s’inventent à leur semblance une vie romanesque à léguer à la postérité, si possible en publiant une autobiographie) et à refuser dans le même temps la critique portée par les tenants d’une contestation du canon européo-phallo-centrée de l’institution musicale – qui repose précisément sur une telle lecture, disons sociologique, de la création artistique. La « médiocre banalité » dévoilée à la fin du film me semble caractéristique de la prise de conscience de cette contradiction. Elle est l’image offerte au regard enfin dessillé de Tár sur son petit monde d’adoption, qui l’amène jusqu’à la nausée. Lydia Tár, femme lesbienne harceleuse et prédatrice (dont Cate Blanchett a révélé que le rôle avait était écrit pour un homme) découvre que son rôle dans la communauté musicale occidentale est celui d’une figure patriarcale de plus.

P. J. : Il y aurait une belle étude comparative à faire entre la bande originale telle qu’elle est éditée (on pouvait d’ailleurs l’écouter avant même la sortie du film ; en streaming, évidemment) et telle qu’elle est donnée à entendre dans le film. On constaterait que l’on entend, dans Tár, assez peu cette musique, puisqu’on l’interrompt sans cesse pour la commenter, la décrire, la modifier ; l’élan de la symphonie de Mahler est constamment coupé par les remarques de Lydia Tár, et l’on entendra guère que les premières notes de la composition sur laquelle elle travaille, « For Petra » ; Tár est plus un film « musicologique » qu’un film « musical », en effet. Au fond Todd Field s’intéresse à la musique comme un milieu, mais un milieu fort bien choisi compte tenu du récit de descente aux enfers qu’il raconte, car la musique est peut-être la discipline artistique par excellence où un regard critique permet de passer d’une vision « sublime » et détachée d’enjeux sociaux à un regard plus politique qui souligne les rapports de domination sur lesquels cet art s’appuie, de la relation entre Mahler et Alma à celles de Lydia Tár avec ses victimes. En passant de l’un à l’autre, d’une artiste géniale à ses actions abominables, le film trace donc un mouvement critique assez conséquent.

Il faudrait alors parler de la scène la plus commentée, le long plan-séquence durant lequel Lydia Tár donne un cours à Julliard. Je parlais plus haut de la dimension caricaturale du film : ici, l’étudiant woke n’est pas plus caricatural que Lydia Tár et sa position aristocratique. L’intérêt de la scène est, justement, qu’elle est la seule du film qui semble travaillée par une dimension plus mélomane, en affirmant que la puissance, l’intelligence, la beauté de la musique de Bach lui permettent de transcender les barrières de la langue, du genre, du temps ; à ce moment-là, Lydia Tár quitte la lecture « anecdotique » et parle bien de la musique « pour elle-même » (Cate Blanchett interprète alors un prélude du Clavier bien tempéré, pastichant au passage l’interprétation de Glenn Gould, et ce sans que le plan ne s’interrompe, preuve d’un travail de préparation impressionnant pour l’actrice). Ce qu’elle dit de Bach est assez banal, et sans doute assez juste, mais en même temps on voit bien comment cette « universalité » n’a rien à voir avec les raisons pour lesquelles un étudiant comme Max peut se dire ennuyé par cette musique, Lydia et Max ne parlent plus la même langue (« Very Punkt Kontrapunkt », dit-elle).

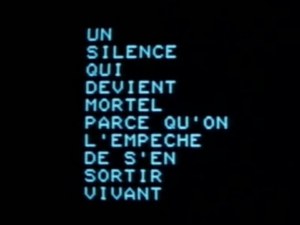

Cependant la « morale » de la chute du film repose bien sur un jugement de valeur qui reconnecte les deux faces de ce milieu (il faut à mon sens directement relier le long plan-séquence cité ci-dessus avec l’errance thaïlandaise qui clôt le film). Lydia Tár n’y est pas seulement « déshonorée » en étant écartée du milieu prestigieux, occidental et blanc des orchestres philarmoniques, elle est aussi séparée de cette grandeur de l’art qu’elle défendait, séparée de ce Dieu dont elle citait parfois le nom et dont elle disait s’approcher en interprétant les œuvres de Bach, de Beethoven et de Mahler. La voilà condamnée à diriger la musique de Monster Hunter face à un public de geeks en cosplay – « Monster Hunter », voilà une œuvre bien ironique pour celle qui fut un monstre, une prédatrice, et qui est désormais chassée. Cette fin fait de Tár une fable grinçante et jouissive sur la fameuse « culture de l’annulation », une réalité parallèle où les comportements médiocres et dégoûtants du monde social, matériel, retirent à celles et ceux qui les commettent le droit de se confronter à la beauté, dit-on, « universelle » des chef d’œuvres.

B. S. : Ces deux scènes que tu mets justement en parallèle me semblent en effet l’axe structurant du récit, mais constituent paradoxalement les moments où le film abdique le plus les qualités de finesse et de subtilité que lui ont reconnus ses critiques. Tár défenseuse du canon universel contre les wokistes ; Tár contrainte d’avilir son génie au profit des philistins de la musique orchestrale ; scènes auxquelles il faut encore ajouter la séquence dans le bar à masseuses, où elle découvre avec horreur que ses propres habitudes sexuelles et professionnelles – les auditions à l’aveugle – ne sont pas si éloignées de celles des clients qui choisissent leur escort en les désignant par un numéro : résumé à ces seules prises de position, le film ne cache guère ce qu’il peut avoir de caricatural, voire de crypto-boomer. Et il s’avère en effet structuré par la mise en scène de l’opposition des valeurs traditionnelles incarnées par Tár (universalisme, égalité homme-femme enfin advenue : « le patriarcat n’existe plus ») avec la « modernité » du monde contemporain (relativisme et consumérisme de la culture comme de la personne humaine).

Mais ce qui rend le film délicat à interpréter, c’est que son mécanisme bien huilé s’applique à de nombreux moments à désamorcer l’emphase par une note de distance critique. L’inflexibilité tyrannique de Tár est « expliquée » a posteriori comme une hypercorrection destinée à masquer son ascendance petite bourgeoise ; les crocodiles transportés aux Philippines pour le tournage d’un film hollywoodien « avec Marlon Brando » et se reproduisant dans le fleuve apparaissent comme une métaphore explicite, quoique sans véritable cible précise, du néo-colonialisme occidental contemporain. Si bien qu’à chaque fois, le film esquive les critiques les plus directes, et les situations dépeintes s’avèrent délicate à arbitrer clairement : adhésion ou dérision à ces valeurs traditionalistes ? S’il fallait se risquer à déterminer de quel côté penche la balance, une clef de lecture (certes généreuse) est peut-être à chercher du côté du choix de l’actrice interprétant le personnage principal. Si l’on songe à son interprétation de la militante antiféministe étasunienne Phyllis Schlafly dans l’excellente série Mrs. America (Coco Francini, 2020) ou à son rôle de chien de garde de l’establishment dans Don’t Look Up (2021) d’Adam McKay, il est aisé de constater que Cate Blanchett – qui n’est jamais autant à l’aise que dans des rôles très upper-class de « femmes de droite » – n’aborde jamais ces rôles sans ironie.

Scénari : Todd Field / Image : Florian Hoffmeister / Montage : Monika Willi / Musique originale : Hildur Guðnadóttir

Durée : 2h38.

Sortie française le 25 janvier 2023.