Caroline Poggi et Jonathan Vinel

Les Temps Aggro

Présenté cette année à la Quinzaine des Cinéastes, Eat the Night de Caroline Poggi et Jonathan Vinel marque une rupture esthétique au sein des mondes clos et hyperréalistes que les cinéastes ont tant revisités dans leurs parcours cinématographiques. À l’occasion de la sortie du film, Débordements a rencontré les cinéastes pour échanger sur les idées de filiation, de contamination et d’intimité qu’ils cherchent à explorer à travers le prisme des jeux vidéo.

Débordements : Vos précédents films se déroulaient dans des mondes virtuels, celui-ci est davantage ancré dans la réalité. Alors que ces mondes clos et isolés offrent leurs propres avantages en termes de liberté et de créativité, le « réel » implique une dimension socio-économique forte et une responsabilité envers le milieu représenté. Comment interprétez-vous cette transition dans votre cinéma ?

Caroline Poggi : Dans nos films précédents, le jeu vidéo était une mise en scène du réel via le regard du jeu vidéo. Dans Jessica Forever, par exemple, il s’agissait de créer un monde dystopique, un après-monde où les personnages étaient déjà un peu morts. Dans ces films, nous arrivions après l’accident, ramassant les débris et les conséquences de leur violence. Les personnages étaient donc un peu comme des funambules – un peu endormis, un peu morts, et un peu comme des avatars. En cela, le jeu vidéo dictait une forme de mise en scène du réel. Alors que Eat the Night est un film dans lequel il y a clairement un jeu vidéo. Il fallait donc le contrebalancer avec un réel assez fort pour établir un dialogue entre ces deux mondes et pour qu’on comprenne, à travers le personnage d’Apolline, pourquoi elle a besoin de se réfugier dans le monde du jeu et de s’y perdre également. Comme le réel est en tout point opposé au jeu, il fallait qu’il soit aussi fort.

Ensuite, je pense que nous avons réalisé beaucoup de films dans l’univers des jeux vidéo et que nous avions envie d’affronter quelque chose de plus réaliste. Comme je le disais pour les films précédents, nous arrivions souvent après l’accident. L’idée dans Eat the Night était plutôt d’être dans le temps direct et non dans un résultat.

D. : Dans l’entretien qui figure dans le dossier de presse, vous évoquez l’idée que les mondes virtuels et réels décrits dans le film présentent plus de contamination et de continuité que de contradictions. Pouvez-vous parler davantage de ces rapports ?

C. P. : Pablo et Apolline viennent d’une génération qui a grandi avec les jeux vidéo. L’objectif était de tenter d’imaginer ce que cela signifie avoir grandi avec ces jeux, les intégrer profondément et ensuite apprendre à naviguer dans le monde réel en utilisant ces codes. Le personnage qui cristallise le mieux ce rapport est Pablo. Tout ce qui se passe avec lui vers la fin du film peut être perçu comme des missions de jeu : aller d’un point A à un point B, de voler une voiture, etc. Cette expérience de déambulation dans le monde réel, influencée par les jeux, se traduit par une action qui dépasse les frontières du jeu pour affecter le réel.

Après, c’est nous qui choisissons de les mettre en scène de telle ou telle manière. Les personnages, notamment dans leurs mouvements, oscillent entre le jeu et le réel. Par exemple, nous avons voulu que Pablo ressemble à un personnage de jeu en monde ouvert, se déplaçant librement, sans être trop limité par la caméra ou les décors. Nous avons cherché à lui donner une grande liberté de mouvement et une dimension instinctive.

Jonathan Vinel : Pour beaucoup de gens, jouer consiste à atteindre des objectifs, à évoluer – je dirais même que c’est une manière très capitaliste de grandir. On commence avec rien et on doit devenir le boss. Dans de nombreux jeux, le script à suivre est basé sur la conquête. Il me semble qu’il y avait aussi ce rapport-là, qui, d’ailleurs, ne concernait pas Apolline. Elle recherchait plutôt la contemplation, la sortie de la ligne de jeu. En revanche, pour Pablo, jouer signifie constamment bouger, affronter des défis. Dès qu’il est présent, il y a de l’action et des complications, car il a presque transformé sa vie en un jeu. Apolline et Night sont davantage dans un jeu en pause – c’était aussi un peu le cas du groupe dans Jessica Forever. Ce sont des personnes qui aimeraient arrêter de jouer, car pour eux, jouer cause des ennuis. Arrêter de jouer, c’est mettre le jeu en pause, juste profiter de la vie, commencer à regarder autour de soi et prendre plus de temps pour soi. J’ai l’impression qu’il y a toujours un rapport entre ces deux perspectives, et c’est pour cette raison que le rythme du film change en fonction des personnages et de leurs objectifs. Dès qu’Apolline et Night sont ensemble, le film se calme considérablement.

D. : Lors d’une conférence que vous avez donnée à la HEAD (La Haute école d’art et de design) à Genève sur l’influence du jeu vidéo dans le cinéma, vous avez mentionné que vos personnages n’ont généralement pas de backstory. Dans Eat the Night, on ressent que les personnages ont des passés que l’on peut entrevoir à travers les affiches et les objets dans les chambres d’Apolline et de Pablo, par exemple. Quelles étaient les limites de ces backstories ? Dans quelle mesure les rendez-vous accessibles au public et en gardez-vous pour vous-même ?

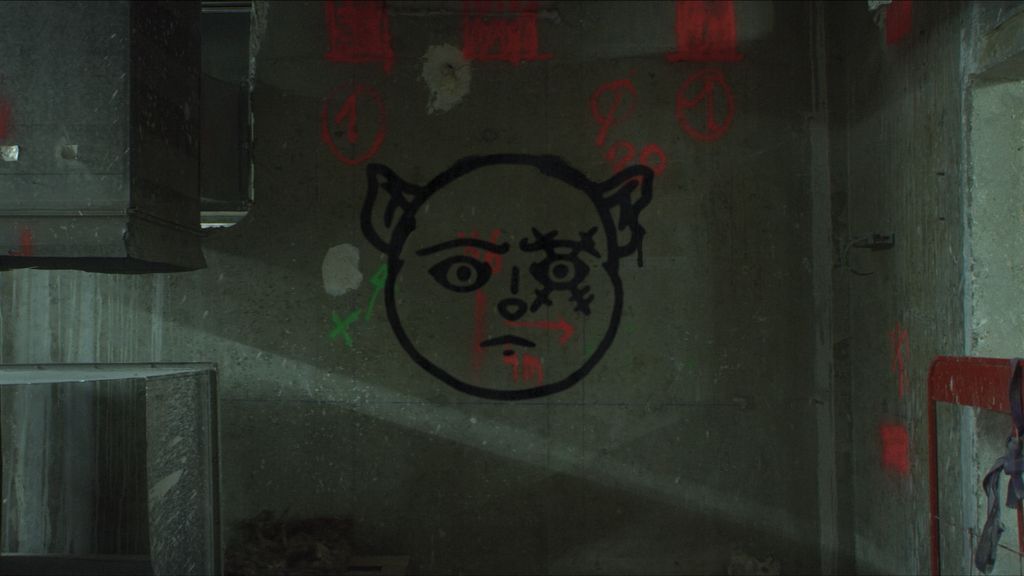

J. V. : Ces détails servaient à parler d’une filiation. Toutes les affiches qu’a Apolline et ses goûts musicaux ne sont pas ceux de sa génération, elle est presque trop jeune pour les connaître. Donc c’était une façon de raconter l’attachement entre frère et sœur. On n’avait pas envie d’avoir un rapport trop psychologique entre les personnages, mais c’était aussi important pour nous de définir socialement d’où ils venaient. Car même les goûts musicaux racontent aussi ton environnement et la place que tu veux avoir dans le monde. C’était également une manière de définir tout un environnement esthétique. Ensuite, nous avons travaillé avec des gens comme ssaliva, qui a composé toute la musique du film, ou Neïla Czermak, qui a fait les dessins – ce sont des artistes qui partagent les mêmes goûts que les personnages.

C. P. : Pareil pour le costumier Pierre de Mones ! Toutes les personnes qui s’occupaient de la création artistique du tournage ont des goûts très proches des personnages. Donc il y avait une certaine dimension esthétique qui allait de soi. Par exemple, il y a des gens qui sont étonnés de la relation entre Apolline et Night. Si on regarde bien dans sa chambre, on a tous les indices pour savoir qu’elle aura lieu. Comme tu l’as dit, c’est une manière de traiter la psychologie des personnages de manière indirecte.

À partir du moment où l’on parle de l’adolescence et de la croyance dans les mondes virtuels, un lien se forme. Nous aimons bien ce genre de chambres assez chargées qui deviennent un peu comme des refuges où l’on se sent bien. Je ne dirais pas glauque, mais on voit bien que Pablo et Apolline ont grandi dans une maison en périphérie, dans un endroit qui n’a pas vraiment d’histoire. L’idée était de dire que cette chambre était un portail d’entrée vers le monde d’Apolline, beaucoup plus chaleureux. Une pré-entrée vers Darknoon, si tu veux. D’ailleurs, dans le clip que nous avons réalisé pour aamourocean, il y a aussi le cosplay qui s’infiltre dans le monde réel. Nous avons donc une contamination entre les deux mondes.

D. : Les concepts de filiation et de contamination peuvent trouver une résonance dans l’expérience que l’on a avec les jeux, où l’on apprend à jouer en observant un autre joueur, ou parfois en restant simplement spectateur. Pouvez-vous nous parler de vos propres expériences avec les jeux ? Ont-elles en partie influencé le film ?

C. P. : Je contemplais plus que je ne jouais. Je n’aime pas jouer seule parce que je suis un peu trouillarde. Cependant, dans l’histoire, Apolline joue avec son frère, même si elle observe aussi son frère jouer. Nous avons presque vécu leur histoire ; bien que nous ne soyons pas frère et sœur, j’étais quelque part Apolline et Jonathan était Pablo. Je l’observais jouer dans des endroits différents avec des jeux variés. En regardant un jeu, on suit aussi un fil narratif et peut ressentir des émotions extrêmement fortes. Je pense quand même que c’est une expérience assez intime et solitaire. Dans la contemplation, on n’a pas accès à toutes les facettes ; on est plutôt limité. C’est l’expérience du joueur qui est la plus forte.

J. V. : Justement, dans le film, ce n’est plus une expérience solitaire. Apolline partage le jeu avec son frère. On parle aussi du fait que les jeux de collaboration sont en train de disparaître. Quand j’étais petit, jouer avec quelqu’un assis à côté de moi était très important. Vous étiez côte à côte, mais vous aviez aussi vos personnages dans le monde du jeu, créant ainsi un espace de fusion directe. Aujourd’hui, il me semble qu’il existe une toute autre façon de jouer, principalement en ligne, ce qui rend difficile le fait de jouer avec son voisin. Il y a de moins en moins de jeux permettant de jouer à deux dans le même espace. À cette époque, former des communautés de jeu était possible à la fois physiquement et virtuellement.

L’enjeu du film était aussi de retranscrire l’intimité de la divagation. Ce que j’adorais dans les jeux, c’était le fait d’être dans un monde ouvert. Même si le jeu proposait un script et des actions à accomplir, il permettait de déambuler et d’errer. C’est presque ainsi que j’ai appris à jouer dans des mondes ouverts comme ceux de GTA ou The Witcher. De même, c’est presque ainsi que je suis arrivé au cinéma. C’est souvent à travers les plans séquences que l’on fait l’expérience du temps dans le jeu. On observe un personnage de dos, et il y a une expérience d’errance et de temps continu – d’où mon goût pour des films comme Gerry et Elephant de Gus Van Sant, ainsi que pour Béla Tarr, Lisandro Alonso ou Apichatpong Weerasethakul que j’ai découvert après. J’ai retrouvé chez eux ce goût du temps de l’errance et de la divagation – une sorte de poésie. Bizarrement, ce sont aussi les jeux vidéo qui m’ont permis d’accepter que parfois, on a besoin d’un script pour donner un cadre à l’errance. Le script n’était pas là comme une essence, mais comme un but avec des prétextes pour ce qui se passe entre-temps. C’est ainsi que nous avons abordé nos scénarios. C’est pour cette raison que nous disions qu’ils étaient liés aux jeux vidéo. Il y avait des étapes qui servaient presque à divaguer et à tisser autour. Par exemple, le récit Tant qu’il nous reste des fusils à pompe, rappelait clairement une mission du jeu : le personnage voulait mourir, mais avant de mourir, il devait trouver une maison et une famille pour son frère. Il avait donc des quêtes à accomplir.

D. : On ressent tout de même que Eat the Night est moins marqué par le déterminisme ou la fatalité. Pourrait-on dire qu’il y a différents modes d’habiter et de jouer dans ce monde ?

C. P. : Il y a plus d’espérance chez les personnages de Eat the Night que dans Fusils à pompe, où une fatalité est présente dès le début ; c’est programmatique. Dans Eat the Night, les personnages luttent. Je pense que c’est la plus grande différence avec nos autres films. C’est la première fois que nous avons de véritables personnages en lutte.

J. V : Qui vont vers la lumière….

C. P. : Oui, des personnages qui vont vers la lumière, qui expriment leurs désirs comme s’ils n’avaient pas de limites ni de fin. Dans Fusils à pompe, le désir était devenu impossible. Il y avait quelque chose qui relevait de la fin du monde.

J. V : On dirait que les personnages avaient ingéré l’apocalypse. Dans Eat the Night, l’apocalypse est aussi présente, notamment à travers le décompte. Bien qu’il y ait un ton un peu mélodramatique qui nous fait douter que le film aboutisse à quelque chose de violent, les personnages luttent malgré tout pour s’en sortir – ce qui n’était pas le cas dans nos films précédents. Je pense que nous devenons de plus en plus optimistes. Contrairement à nos débuts, qui étaient presque trop nihilistes, il n’y a plus de condamnation des personnages.

D. : Jonathan, vous avez déjà travaillé dans des environnements de jeu avec Martin pleure et Notre amour est assez puissant. Comment positionnez-vous votre cinéma par rapport au genre du machinima ?

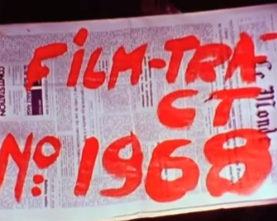

J. V. : Les machinimas sont des films réalisés à partir d’archives. Chaque année, à la HEAD, nous proposons un cours où les élèves de première année doivent créer un film en trois semaines à partir d’images préexistantes. C’est un cinéma qui se fait dans une économie restreinte, où l’on se demande ce que l’on peut dire à partir des images déjà disponibles – ce qui crée un rapport différent. Lorsque tu crées tes propres images, tu as affaire à un autre système narratif. En revanche, si tu utilises des images existantes, c’est nécessairement en réaction à ta position par rapport à ces images. Ce qui est intéressant avec le machinima, c’est qu’il y a un territoire commun. Par exemple, Martin pleure est réalisé avec des images de GTA V. Les gamers ont tellement erré dans ce monde que les gens le connaissent par cœur. Cela crée un dialogue de base qui permet de se connecter à une communauté virtuelle – ce qui est assez rare dans ces espaces-là.

Le fait qu’il y ait de plus en plus de documentaires tournés dans des jeux vidéo est assez révélateur aussi car cela signifie que c’est devenu le réel pour beaucoup de gens. Nous essayons de ne pas porter de jugement moral à ce sujet, mais c’est quelque chose qui nous unit de plus en plus – ce qui reste aussi un peu triste : se réunir uniquement par des biais virtuels indique qu’il y a quelque chose qui manque dans le réel.

D. : Vous utilisez beaucoup la voix-off dans vos films, souvent pour créer une intériorité et une intimité assez singulières et expressives. Y a-t-il un lien avec le registre narratif des jeux vidéo, qui implique souvent un point de vue à la première personne ?

J. V : Je pense que c’est le film où la voix-off est la moins présente. Peut-être que ce seuil a été davantage franchi avec Best Secret Place et Eat the Night, mais au fond, nos personnages ne parlent pas. J’ai l’impression que la voix-off est une manière de se parler à soi-même. C’est cette parole intime qui nous plaît : les gens qui n’arrivent pas à parler mais qui s’adressent à eux-mêmes. Cela n’amène pas du tout la même façon d’écrire. C’était aussi une manière d’apprendre à intégrer ces éléments avec le montage. C’était un peu comme du coloriage : on observe comment tel ou tel mot modifie le sens d’une image. Je crois que c’est par ce biais que nous avons appris le cinéma – en essayant de sauver des éléments qui ne fonctionnaient pas forcément et en les combinant avec d’autres images. C’était presque un processus d’écriture instinctive qui se déroulait au cours du montage.

C. P. : ll s’agissait également d’un goût pour les émotions pures, de se livrer comme si l’on écrivait dans un journal intime – sans peur, sans préjugés. C’était vraiment aller au cœur des mots. L’idée d’intimité par la voix-off permet justement de dire des choses que l’on ne pourrait pas exprimer autrement. C’est assez intéressant dans le film, car il y a deux scènes avec la voix-off. Au tout début, c’est Apolline qui ouvre le film en parlant de l’importance de Darknoon pour elle. La deuxième voix-off est celle de Night qui dit : « J’aimerais que ta langue soit tellement longue qu’elle vienne toucher mon cœur. » Nous avons beaucoup hésité à garder cette voix-off. C’était un style de voix-off que l’on aurait utilisé dans nos autres films. C’est très emo ! Mais c’est l’un de mes passages préférés du film. Night n’est pas vraiment sur la réserve ; il est physiquement très présent mais parle moins que Pablo. Le fait de lui attribuer une phrase aussi extrême recouvre tout. C’est une plongée dans le cœur de l’émotion, et à ce moment-là, on n’a plus besoin de rien dire de plus.

D. : Un autre motif récurrent dans vos films est la disparition des personnages du champ visuel, comme s’ils s’évaporaient comme des fantômes. Dans Eat the Night, ce motif se démarque particulièrement vers la fin. Quel sens accordez-vous à ce procédé ?

J. V. : C’est marrant, parce que la première fois que nous avons utilisé ce procédé, c’était dans Fusils à pompe et ce n’était pas du tout prévu. Nous avions vraiment filmé la mort de Joshua. Ça peut sembler étrange, mais mourir, c’est être là et ne plus être là. Qu’est-ce qui reste de cette personne ? Mourir, c’est cela : penser à quelqu’un qui était là et que, soudainement, tu n’arrives plus à voir. C’est une expérience très physique. Donc, l’important n’est pas tant de filmer la mort elle-même, mais plutôt les conséquences de l’absence.

C. P. : Dans Best Secret Place, tous ces personnages qui formaient une sorte de famille disparaissent à la fin. La question est : que reste-t-il une fois qu’on n’est plus là ? Ce que j’aime dans Best Secret Place, c’est que malgré leur absence, les lieux sont imprégnés de leur présence et de leur mémoire. Cela évoque aussi notre propre univers : qu’est-ce qu’il renferme en termes d’histoire et d’héritage que nous apprenons à ne pas voir mais qui tapisse nos murs ? Nous avons tourné Best Secret Place dans un lieu chargé d’histoire, au centre de Paris, en face du Louvre. Qui sont les fantômes qui nous entourent ? La fin du jeu posait également cette question. Il s’agissait d’un monde qui se terminait, reflétant aussi notre propre monde. Lorsque nous travaillions la fin du jeu en décembre, nous voyions en même temps les images de Gaza. Même si cela n’était pas écrit sur le papier, je n’ai pas pu m’empêcher de faire le lien. Pour moi, tous ces morts sont là, ils font partie de notre histoire. C’est juste que nous détournons souvent le regard.

D. : À la Berlinale cette année, lorsque certains cinéastes ont décidé de retirer leurs films pour boycotter le festival et l’Allemagne, le festival a rapidement supprimé les pages de ces films. Aujourd’hui, il est très facile d’effacer la mémoire de résistance – surtout lorsqu’elle est numérique.

C. P. : C’est ce qui fait peur aussi. Même quand tu regardes les réseaux sociaux que l’on utilise le plus, comme Instagram, on se demande combien de temps ces contenus seront pérennes. Ils peuvent disparaître à tout moment. Nous nous reposons sur ces images, ces traces d’actualité et les créations de nombreux individus, mais nous ne savons pas comment elles évoluent. Je trouve de plus en plus inquiétant que nos moyens de dialoguer, de regarder et d’apprendre puissent disparaître à tout instant.

D. : Le monde numérique crée une illusion de permanence, mais en réalité, il présente une fragilité encore plus marquée que celle d’un objet physique.

C. P. : Quand tu regardes sur Internet des vidéos de fin de serveur et que tu lis les commentaires des gens, c’est presque comme un mémorial pour tous ceux qui ont vécu cette fin. Puisque les serveurs n’existent plus, ce qui leur reste ce sont ces paroles en commentaire. C’est assez hallucinant. Ce sont des livres d’or pour les morts.

D. : Vous citez un nombre considérable de cinéastes de films d’action comme référence, tels que Johnnie To, Takashi Miike et Tsui Hark. Dans quelle mesure ce genre a-t-il influencé Eat the Night ?

J. V. : Il y a une hybridation. Eat the Night reflète nos goûts en matière de cinéma. Notre problème est que nous n’avons pas envie de faire uniquement un film d’action. De plus, il y a aussi ce que je viens de dire sur le rythme du film, qui vient contrebalancer l’action. Le bonheur arrive quand l’action s’arrête. Mais c’est vraiment sincère ! Il y a un goût presque plastique pour ça.

C. P. : Au regard de Takashi Miike, par exemple, nous avons été estomaqués par la caractérisation des personnages, aussi bien dans les costumes que dans les univers. C’est sûr que tu ne te dis pas : « Ah oui, il y a un lien avec Ichi the Killer, c’est évident. » Je pense que c’est ce que nous avons cherché à faire avec les personnages de Eat the Night. Parce que finalement, quand tu regardes comment ils sont habillés, on ne sait pas trop à quelle époque le film se passe. On reconnaît des éléments de notre époque, mais cela aurait aussi pu se passer dans les années 90. Nous avons cherché à caractériser très fortement les personnages à travers les couleurs – par exemple, Apolline à travers le rouge et le rose que l’on retrouve souvent sur elle. Pour moi, des personnages qui existent dans le cinéma ont des personnalités fortes. C’était ce goût pour les personnalités qui était en lien avec Eat the Night.

D. : Une autre influence que vous citez est la série The Wire. Il est tout de même rare que les cinéastes se réfèrent aux séries…

J. V. : C’est marrant parce qu’il y avait deux séries que nous avons regardé à deux époques différentes du film. Il y avait The Wire. Nous nous sommes réplongés dedans pendant l’écriture et elle nous a beaucoup aidé. The Sopranos a coïncidé avec le processus du montage. Moi, je n’y étais jamais allé jusqu’à la fin. Quand je l’ai regardé, j’ai eu un choc esthétique hyper fort, qui était aussi lié au fait de voir The Human Surge 3 de Eduardo Williams à Locarno. C’était les deux chocs les plus forts que j’ai eus – à des niveaux différents mais très sensibles. Ces images nous ont vachement travaillés. Après Eduardo Williams, j’étais un peu perdu. Je trouve que ce film a inventé aussi un autre rapport au cinéma. En fait, il fait aussi ce que nous racontons dans nos films avec les jeux vidéo. Il y a un rapport à l’espace et à l’errance. Ses personnages aussi ont l’envie de se mettre en pause. Ils ne sont qu’ensemble quand ils ne travaillent pas ; quand ils arrêtent et créent un moment à eux. Il y a toujours cet aspect dans ses films – de marcher ensemble, d’aller quelque part, de s’en foutre. C’est toujours le temps off, le temps qui n’est pas capitalisé. La fin de The Sopranos était aussi dingue. La place dans laquelle elle te laisse ! C’était hyper étrange pour une telle série.

C. P. : The Wire, c’était plus pour le personnage d’Omar. Quant à The Sopranos, les personnages n’y étaient jamais unilatéraux – on ne savait pas qui était méchant ou qui était gentil. Il y a énormément de choses à apprendre. C’est une série que l’on devrait voir à école.

D. : Le cinéma français est tellement peuplé de personnages clichés et de stéréotypes. Donc, c’est vraiment rafraîchissant de voir un peu de nouveauté.

C. P. : C’est pour cette raison que nous tenions à ce que Louis ne soit pas juste l’antagoniste. Même s’il fait partie de la bande ennemie, lui aussi est en train de perdre quelque chose d’important. L’idée est que si Apolline perd son jeu, Louis perd ce vieil homme. On trouve donc à l’intérieur de ce personnage une fragilité. Ce n’est pas une caricature de gros méchant.

J. V. : Il y avait une sorte de jeu que Louis était obligé de jouer à cause de son statut. On voit qu’il ne l’a pas en lui, mais il est contraint de le faire en tant que dirigeant d’une bande qui lui a été léguée par sa famille. Il y a quand même des indices qui montrent qu’il aurait préféré ne pas faire ça.

D. : Vous avez mentionné que vous avez récemment travaillé en 3D. Des formes que l’on appelle post-cinéma sont-elles inscrites dans le chemin que vous comptez suivre à l’avenir ? Quels sont vos projets futurs ?

J. V. : Nous sommes en train de finir deux courts-métrages qui sont vraiment ancrés dans l’univers de la 3D, mais qui datent d’avant Eat the Night. Ce sont des films qui ont presque totalisé notre rapport avec ce monde. Nous avons maintenant envie de le quitter pour retrouver le réel. Cela ne veut pas dire que nous ne reviendrons pas à la 3D, mais c’était très dur et long à réaliser. Nous avons envie d’explorer autre chose. Nous avons aussi peur de refaire la même chose. C’est pour cette raison que nous avons ressenti une difficulté après Jessica Forever. Tous nos scénarios semblaient être des versions bis de Jessica Forever.

C. P. : Best Secret Place était aussi un peu Jessica Forever bis. C’est l’histoire d’un groupe… En fait, nous avons toujours besoin de parler des groupes.

J. V. : Nous nous forçons à créer un autre rapport en changeant les règles du jeu. Car si tu prends toujours la même base, tu t’enfermes dans le même jeu. C’est presque comme changer de disque. Il y a quand même toujours un rapport à l’intime : comment tu fais de ta vie un jeu auquel tu as envie de jouer. Je pense que nos personnages sont toujours bloqués par cela. C’est comme s’ils avaient mis un CD, mais ce n’est pas la vie qu’ils voudraient avoir, et ils voudraient télécharger une autre partie. Il y a toujours cette lutte avec les conditions socio-économiques du monde dans lequel tu as grandi et l’envie de t’en extraire.

D. : Pour terminer, quels sont les enjeux de tourner davantage en format court-métrage ? En quoi les aspects esthétiques, économiques et techniques résonnent-ils avec votre approche du cinéma ?

C. P : Pour être pragmatique, financièrement, nous ne pourrions pas attendre cinq ou six ans pour réaliser un long métrage. Ce n’est pas viable. Nous n’avons pas de background derrière nous ; nous sommes les premiers artistes de nos familles. Il est essentiel pour nous de produire beaucoup, mais ce n’est pas la seule raison. On n’en parle pas souvent en France, mais certains réalisateurs doivent vivre de leur art. De plus, nos films courts représentent une porte d’entrée dans l’art contemporain. Cela implique différentes manières de financer les films, de les montrer, et de trouver un nouveau public. À partir de là, nous avons également trouvé une nouvelle forme d’expression. Je sais que je serais terriblement malheureuse si je devais attendre cinq ou six ans pour exprimer quelque chose. Le monde évolue tellement rapidement que, si nous devions attendre à chaque fois, nous serions malades ! Le court-métrage nous permet justement de trouver d’autres manières de produire – moins standardisées que celles requises pour un long métrage – et de nous exprimer plus en lien avec notre époque.