Christine Choy 1952 – 2025

Teach Our Children

Le 7 décembre 2025, Christine Choy s’est éteinte. Née en Chine, elle a quitté Shanghaï puis la Corée du Sud en obtenant une bourse pour étudier l’architecture à New York. À l’issue de ses études, elle intègre le collectif de cinéma militant Newsreel en 1970 puis fonde, en 1971, Third World Newsreel, aux côtés de Susan Robeson, auquel elle dédiera près de quinze ans de sa vie. Elle n’a cessé, par la suite, de dépeindre la communauté Chinoise-Américaine de New York.

Ce parcours, Christine Choy a pu le mener grâce à son opiniâtreté et son engagement continu en faveur de l’inclusion des femmes et des personnes racisées dans l’industrie du cinéma indépendant aux États-Unis. . Multipliant les collaborations (avec Susan Robeson, Allan Siegel, Renee Tajima ou JT Takagi), elle fut l’un des grands noms du cinéma documentaire étatsunien en tant que réalisatrice, productrice et enseignante. Celle qui a appris le cinéma sur le tas, en réalisant Teach Our Children (1971) sur la mutinerie de la prison d’Attica, a continué de former les générations suivantes, au sein d’institutions comme NYU mais aussi par le prisme de Third World Newsreel qui encadre toujours de jeunes cinéastes issu∙es des différentes communautés new-yorkaises.

Une cinéaste militante

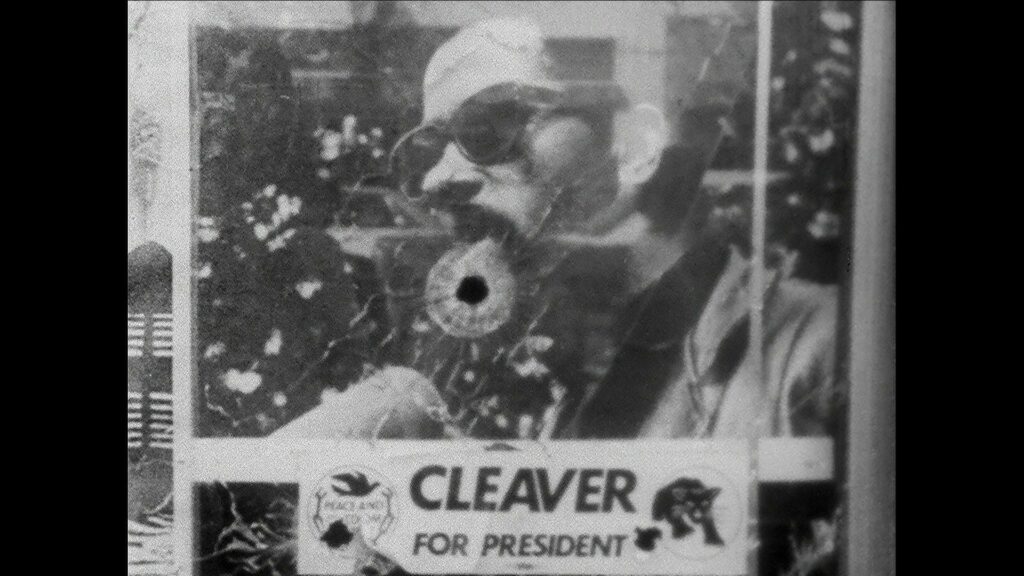

La récit de la vie de Christine Choy commence à 17 ans lorsqu’elle commence à couvrir le procès des Panther 21 – procès retentissant des cadres de la section new-yorkaise du Black Panther Party for Self Defense pour « association de malfaiteurs en vue de commettre des actes terroristes » – pour le compte de son journal de lycée. Elle s’y lie d’amitié avec certains Panthers, devient l’une de leurs photographes et se fait même la baby-sitter ponctuelle du fils d’Afeni Shakur, Tupac. En parallèle de ses études d’architecture, elle fait la rencontre de Norman Fruchter, cadre de la Nouvelle Gauche et co-fondateur du collectif Newsreel, qui lui propose d’intégrer l’organisation.

Quand Christine Choy entre à Newsreel, le collectif se remet d’une année 1969 compliquée, où une tentative de restructuration avait causé une dissension. Le groupe commençait aussi à se dissocier sur des questions de privilèges de race, de genre et de classe entre les « haves » et les « have-nots ». À la fin de l’année 1970, une partie des membres fondateurs (Norman Fruchter, Roz Payne, Robert Kramer et John Douglas) issus des cercles militants des années 1960 quittent l’organisation pour vivre en collectivité dans le Vermont. Dans ce contexte, Choy rejoint le « Third World Caucus » dédié aux films consacrés aux mouvements des Third World People, terme employé par la gauche étatsunienne pour parler des colonies internes aux États-Unis, c’est-à-dire les communautés noires, latinx, natives ou asiatiques. À ce moment, celle qui se fait appeler « Chris » est l’une des seules membres de Newsreel à devoir travailler pour subvenir à ses besoins. Au sein de l’organisation, la jeune femme ne cesse de plaider pour l’intégration de personnes racisées et contre une tendance féministe blanche sans ménager ses camarades. À la fin de l’année 1971, la scission de Newsreel finit par s’aggraver et Choy se retrouve, à 21 ans, à la tête d’un groupe réduit à onze personnes. De cette séparation, elle fonde Third World Newsreel avec Susan Robeson, petite-fille du comédien et pionnier des droits civiques Paul Robeson.

Lorsqu’en septembre 1971 éclate la révolte de la prison d’Attica, durement réprimée par l’administration pénitentiaire et l’État de New York, Choy et Robeson se munissent de caméras et tournent dans la cour de la prison pendant l’occupation. Elles en tirent des rushes inédits qu’elles peinent à monter seules. Aucune des deux n’avait auparavant reçu de formation en cinéma. Rejointes par Allan Siegel, co-fondateur de Newsreel lui-même en train de réaliser le film anti-carcéral We Demand Freedom, les deux cinéastes montent sur le tas Teach Our Children, manifeste antiraciste et film fondateur d’une nouvelle ère du cinéma militant américain.

Le parcours de Christine Choy et de Susan Robeson s’intègre dans un moment précis de l’histoire du cinéma documentaire américain. Avec l’apparition du mouvement féministe, structuré autour d’organisations comme le Women’s Liberation Movement ou Women’s International Terrorist Conspiracy from Hell (WITCH) et des revues comme RAT ou Ain’t I a Woman?, les femmes du mouvement antiguerre luttent contre leur relégation. À San Francisco Newsreel, un collectif exclusivement féminin mené par Ellen Sorren, Judy Smith et Louise Alaimo réalise The Woman’s Film qui rassemble les luttes différenciées de femmes noires, portoricaines et blanches et des interviews communes. À New York, les Newsreeleuses Lynn Phillips, Deborah Shaffer, Bev Grant, Heather Lewis, Bonnie Friedman ou Tami Gold créent un groupe en non-mixité et réalisent des films en autonomie : My Country Occupied (1971), sur la guerilla de femmes autochtones au Guatemala ; Make Out (1970), fiction sur le premier baiser où l’intime affirme son versant politique ; Childcare : People’s Liberation (1970), sur une crèche collective ; Janie’s Janie (1971), sur deux femmes du New Jersey.

Outre Newsreel, les années 1970 marquent la prise d’indépendance de cinéastes femmes vis-à-vis de collectifs dominés par les hommes à l’instar de Barbara Kopple ou Cinda Firestone mais aussi de la prolifération de films féministes comme Growing Up Female de Jim Klein et Julia Reichert (1971). Dans ce cadre, l’originalité de Christine Choy et de Third World Newsreel vient de la façon dont les enjeux féministes se recentrent autour de thématiques intersectionnelles, de classe et de race. Là où Newsreel se focalisait principalement sur des luttes menées par des organisations telles le Black Panther Party, les Young Lords, le Students for a Democratic Society ou la Revolutionary Union, Third World Newsreel construit ses films à partir des personnages. Les documentaires de Third World Newsreel sont plutôt des portraits, à l’instar d’Inside Women Inside que Choy coréalise avec Cynthia Maurizio (1978), où les cinéastes réunissent les paroles de femmes en prison et les enjeux spécifiques qui se posent à elles (grossesse, maladie). Par ailleurs, Third World Newsreel entend rompre avec certaines pratiques de son ancêtre Newsreel. Au banc-titre où le nom de l’organisation clignotait sur des bruits de mitraillette se substituent des génériques créditant les équipes et les autrices. Ce retour de la signature marque un changement politique : il s’agit moins d’accompagner des luttes spécifiques que de soulever des problèmes plus généraux inscrits dans des démarches artistiques personnelles.

To Love, Honor and Obey (1980) synthétise le féminisme de Christine Choy. Vingt ans avant Domestic Violence de Frederick Wiseman, la cinéaste suit quatre femmes, chacune issue d’une communauté raciale différente, qui vivent dans un centre d’hébergement de femmes victimes de violences conjugales au New Jersey. Si le dispositif paraît aller de soi, il révèle en fait la volonté de Christine Choy de désenclaver la réflexion sur le sexisme pour saisir le patriarcat comme un phénomène partagé. Cette structure, Choy la souligne en ne cessant de se référer à une culture visuelle plus ancienne : en ouverture du film, elle oppose des gravures et des tableaux montrant des femmes, ménagères ou nobles, à des photographies de femmes battues. Ce parallèle entre la construction de l’image et du rôle prédéfini des femmes, de leur relégation dans la sphère privée, va de pair avec la mise en œuvre d’une violence systématique et généralisée. Toutefois, les conditions socio-économiques – le travail, la paupérisation – sont aussi dénoncées comme des facteurs de détérioration des couples. Ici, les portraits se font sans concession et le film met à terre tout angélisme en rapportant les paroles d’enfants eux aussi battus par leur mère, comme pour se venger des coups de son mari. Tout ce système de violences prend sens à la fin du film lorsque Christine Choy ressuscite des gravures de la chasse aux sorcières avant de donner la parole à Bernadette Powell, symbole de cette lutte contre la violence patriarcale, qui, depuis sa prison, explique les raisons qui l’ont poussée à assassiner son ancien mari. Poursuivie alors qu’elle était en situation de légitime défense, Powell est associée à ces femmes qui, quelques siècles auparavant, avaient été exécutées pour une sorcellerie.

À l’intersection des communautés

À Third World Newsreel, Christine Choy est à l’initiative d’une approche plus concernée des enjeux de lutte. From Spikes to Spindles (1976) est le premier film qu’elle signe seule – non seulement comme réalisatrice mais aussi comme directrice de la photographie. Au cœur du Chinatown new-yorkais, la diaspora chinoise s’unit après l’agression de Peter Yaw par le NYPD. Mais le procédé classique de politisation de l’événement, que les mouvements des droits civiques et féministe avaient employé auparavant, est réutilisé de façon originale par Christine Choy et les gens qu’elles filment. Cette lutte très circonstancielle, Choy l’inscrit dans une histoire plus longue, celle de la diaspora chinoise aux États-Unis, des pointes de chemins de fer de la fin du XIXe siècle aux aiguilles des machines à coudre des ateliers clandestins de Chinatown. À nouveau, la réalisatrice confronte sa réalité documentaire à la formation d’une culture visuelle dominante et, dans ce cas, la déformation progressive des traits des personnes asiatiques pour devenir ces caricatures de blanchisseurs et de constructeurs de chemin de fer. Autrefois appelés coolies lors du siècle des humiliations, les travailleurs chinois ont très tôt remplacé ou suppléé les travailleurs noirs. Ils constituaient une main d’œuvre employable à merci, dans la continuité de la mise sous tutelle de l’Empire du Milieu lors de la seconde moitié du XIXe siècle. Ainsi le fait divers devient-il la manifestation violente d’un système raciste.

À partir de From Spikes to Spindles, le cinéma de Christine Choy va se structurer autour de différences générationnelles. À plusieurs reprises, les anciens – la première ou la seconde génération d’immigrés chinois – , transmettent leur histoire et s’engagent pour la première fois à l’écran. Mais la cinéaste n’a aucunement l’intention de restituer avec optimisme la vie des Chinois-Américains, leurs valeurs et traditions : Choy a toujours bataillé contre leur érection en communauté « modèle » comme l’indique le titre très éloquent de son film Fortune Cookie: The Myth of the Model Minority (1991). Ces chaînes de filiation entendent au contraire révéler le continuum de violences qu’a subi cette diaspora. À travers les films de Christine Choy, nous apercevons au cinéma la place spécifique qu’occupent les Chinois-Américains dans l’ordre racial étatsunien, à la fois comme intermédiaires entre les communautés noires et blanches, comme bouc-émissaires et comme supplétifs pour le système capitaliste.

Le premier cycle d’œuvres que Christine Choy réalise dans le cadre Third World Newsreel se clôt avec Mississippi Triangle (1984). Ce long-métrage, réalisé à six mains avec les réalisateurs Worth Long et Allan Siegel, témoigne de la façon dont ces conceptions communautaires sont intégrées au processus de fabrication des films et, plus spécifiquement, aux collaborations que Christine Choy va nouer. Ces trois cinéastes voyagent dans le delta du Mississippi où cohabitent une communauté Chinoise, une communauté Africaine-Américaine et une communauté Blanche et chacun choisit de filmer sa communauté en autonomie les uns des autres, tout juste se coordonnent-ils discrètement dans un restaurant en dehors du territoire. Cette répartition, délimitant strictement le champ de compétences de chacun, signale la fragmentation d’un territoire toujours marqué par la ségrégation où les lois Jim Crow obligent les Chinois à décider d’être catégorisés ou non comme « colored people » et donc de disposer ou non de droits civiques. Ce dispositif non mixte autorise les personnages à se livrer pleinement, y compris sur leur rapport conflictuel aux autres communautés. C’est pourquoi Christine Choy est depuis longtemps critique d’un certain “concernisme” : son expérience aux côtés des Black Panthers l’a amenée à construire la singularité de son regard – en tant que cinéaste, en tant que femme – en relation aux autres. Avec Mississippi Triangle, elle conflictualise l’image d’Épinal de l’épicier chinois – le film s’ouvre sur cette profession particulièrement développée dans le Delta du Mississippi – pour la réintroduire dans un système racial auquel on a trop longtemps voulu la soustraire. Elle prolongera ces explorations sur les violences intercommunautaires dans Sa-I-Gu (1993) qui se focalise sur les conséquences des émeutes de Watts à Los Angeles en 1992 sur la communauté Sud-Coréenne du quartier mais aussi dans Who killed Vincent Chin ? (1988).

Ce film forme le point culminant de la carrière d’une réalisatrice qui, aux côtés de Renee Tajima et pour la première fois, atteint une reconnaissance institutionnelle en se voyant primée à Sundance et nommée à l’Oscar du meilleur documentaire face à Marcel Ophüls, finalement lauréat. Comme pour From Spikes to Spindles, elle part d’un fait divers – l’assassinat de Vincent Chin en 1982 – pour dresser un portrait de la ville de Detroit, la crise qu’elle rencontre et pour montrer comment la la communauté chinoise a été constituée comme bouc-émissaire de la dévalorisation des voitures américaines au profit des voitures japonaises. L’apparente structure du film-enquête consiste moins à chercher des coupables qu’à soulever les mythologies derrière l’établissement de bouc-émissaires, à commencer par le chauvinisme économique – dont la Motor City est l’une des plus vives incarnations – et la longue histoire de la relégation raciale des Chinois-Américains. Who killed Vincent Chin ?, par l’acuité du regard qu’il porte sur la formation et la complexité du racisme aux États-Unis, peut être considéré comme son chef d’œuvre.

L’historiographe

Le succès de Who killed Vincent Chin ?, produit par la chaîne de télévision fédérale PBS, marque le passage de relais de Christine Choy au sein de Third World Newsreel. La cinéaste commence alors une nouvelle vie en tant que réalisatrice indépendante mais aussi comme productrice et enseignante à la prestigieuse université NYU où elle compte parmi ses élèves Todd Phillips ou Raoul Peck. Avec JT Takagi, sa successeuse à Third World Newsreel, elle co-réalise Homes Apart : Korea (1991) qui ouvre un cycle de documentaires d’histoire consacrés à l’Asie, en l’occurrence la Guerre de Corée (1950-1953) et ses ravages. Elles avaient auparavant co-signé A Bittersweet Survival (1982) dédié à l’installation de réfugiés Vietnamiens aux États-Unis suite à la Guerre du Vietnam. Ce nouveau cycle, réalisé loin des États-Unis, se retourne vers la sombre histoire du XXe siècle et une de ses parts minorées, les nombreux crimes qu’ont subi les pays d’Asie du Sud-Est.

En 1998, Christine Choy s’associe à Nancy Tong pour réaliser In The Name of The Emperor (1998), le premier documentaire étatsunien consacré au Sac de Nanjing (1937), nom donné au massacre et viol de masse perpétré par l’armée japonaise dans la capitale de la République chinoise. Dans la continuité de ses précédents films, In The Name of The Emperor cherche les lignes de fracture et s’ouvre par un micro-trottoir de cinq minutes où les réalisatrices interrogent des étudiants japonais sur le viol de Nanjing sans qu’aucun ne soit en mesure de restituer ce qu’il s’est passé. C’est face au négationnisme japonais, dont les relais sont multiples, que s’érige ce film extrêmement documenté. Et pour cause, la pluralité de documents employés pour la fabrication du film donnent à celui-ci une nature nouvelle. Non seulement les réalisatrices retrouvent et interrogent des rescapées du massacre, restituent les écrits de missionnaires témoins des agissements japonais, mais elles réemploient un grand nombre d’actualités filmées des différents régimes alliés du Japon. Complétées par la foule de spécialistes qui déconstruisent les argumentaires révisionnistes (principalement axés sur le bilan humain), ces archives mettent en avant la dimension idéologique du massacre : il n’est pas question de discuter du nombre de morts mais de la façon dont ils ont été tués. Nanjing forme non seulement le laboratoire d’une politique d’anéantissement japonaise mais le massacre est plus généralement le lieu d’expérimentation des campagnes d’extermination mises en œuvre par les autres régimes fascistes. C’est au sein de l’histoire que Choy milite désormais, non pour s’extraire du présent, mais parce que sa matière-même (ses documents, ses archives, ses discours) se fonde sur le conflit. L’entretien n’a plus pour fonction de charrier la parole de spécialistes mais de donner à voir leur discipline comme un champ de bataille.

Depuis Newsreel, Choy s’est manifestée comme une cinéaste de l’angle mort et c’est vers l’histoire du premier XXe siècle en Asie de l’Est et vers ce territoire qu’elle a quitté si jeune qu’elle se retourne. Christine Choy va commencer à affirmer sa personnalité non plus derrière mais aussi devant la caméra. Son retour à Shanghai en 2001 donne lieu au film autobiographique Ha Ha Shanghai, journal filmé sur une maison construite par sa mère. Choy finit par réaliser seule, interrompant cette riche succession de collaborations, parce qu’elle a désormais des héritiers. Aux côtés de Todd Phillips, elle intervient dans le film Les Exilés (2022) de ses anciens élèves Violet Columbus et Ben Klein sur les survivants du massacre de Tian An Men. Noah et Lewie Kloster lui dédient même le court-métrage d’animation Legal Smuggling with Christine Choy (2016). Ces présences à l’écran, comme une série d’hommages, rappellent le rôle incontournable qu’elle a joué dans l’écosystème du cinéma new-yorkais, en tant qu’enseignante, productrice mais surtout par cette entrée en cinéma si radicale, à 21 ans, avec Teach Our Children.

Car l’œuvre de Christine Choy ne peut se lire sans comprendre sa formation politique, aux côtés du Black Panther Party et du mouvement des prisons des années 1970 (mort de George Jackson, mutinerie d’Attica). Refusant l’assimilationnisme promu depuis le début du XXe siècle, les Black Panthers ont affirmé l’autonomie politique d’une communauté, rétabli son histoire propre et revendiqué son héritage diasporique. Ces principes politiques ont charrié avec eux une révolution esthétique et imposé une nouvelle image de la blackness aux États-Unis. C’est à peu près la même démarche qu’a observée l’autrice de From Spikes To Spindles, à la fois sous une perspective historiographique, relatant la longue histoire des diasporas Asiatiques-Américaines, mais aussi esthétique, inventant un mode de représentation qui sorte de l’image-type de la communauté modèle.