Dix ans de cinéma français

Le cinéma français a marqué l’été qui s’achève. Bonne saison d’abord pour Guillaume Brac et ses deux longs métrages, L’Île au trésor et Contes de Juillet (prix Jean Vigo du court-métrage pour la première partie du film). En apparence moins personnels qu’Un monde sans femmes (qui découvrait Vincent Macaigne) et Tonnerre, ces derniers opus se placent sous les auspices de Rohmer et prennent leurs quartiers à l’île de loisirs de Cergy-Pontoise.

Après une sélection officielle à Cannes, Yann Gonzalez présente lui Un couteau dans le cœur, prix Jean Vigo 2018. Également à l’affiche avec le court-métrage Les îles, seconde partie d’Ultra rêve, Yann Gonzalez poursuit son travail sur le genre cinq ans après Les Rencontres d’après-minuit. Interprète dans Un couteau dans le cœur, Bertrand Mandico livre la troisième partie d’Ultra rêve, Ultra pulpe, quelques mois après Les Garçons sauvages. Et cosigne avec Gonzalez, Caroline Poggi et Jonathan Vinel, un manifeste dans les Cahiers du cinéma.

Autre étape franchie, cette fois pour Quentin Dupieux, qui présente son premier film français, Au poste !, après quatre opus nord-américains. Un succès public et critique pour cette comédie policière, alors que Dupieux annonce un autre film avant la fin de l’année avec Jean Dujardin.

Sous les feux de la rampe cet été, soutenus par la presse, ces auteurs ont aussi en commun d’appartenir à une génération (tous sont quarantenaires) parrainée au début de la décennie par les Cahiers du cinéma, alors que le cinéma français devenait celui que l’on attend le moins. Presque dix ans plus tard, des auteurs et des films ont émergé dans le désert, tout en redonnant son lustre à la qualité.

Posté à l’entrée de la plage, L’Île au trésor ne tarde pas à embarquer avec un groupe de mineurs non accompagnés, coupant à travers une rivière pour aller se baigner. Mais la base de loisirs est sous surveillance, des caméras comme des gardiens, et le petit groupe sera bientôt éloigné, prélude à une multiplication d’entorses au règlement. Seulement la mutinerie des vacanciers est une chose, celle du film une autre. Rassemblées comme autant de vignettes, les rencontres se succèdent sur un chemin sans accroc et tout tracé, à la façon du petit train déambulant au son d’une ritournelle. Dédié « à l’enfance éternelle », L’Île au trésor s’en tient à l’espièglerie et ses protagonistes rendent toujours compte de leurs faits d’arme.

Mais Contes de juillet prête à son tour à confusion, présenté lui aussi dans la lignée de Rohmer (comme de Hong Sang-soo). Titre, intrigue, Contes de juillet ne s’éloigne vraiment de son modèle que par l’extraction populaire des personnages, des colères théâtrales et une palette acidulée. Trois semaines après le documentaire dans un décor de L’Ami de mon amie, Guillaume Brac revisite le conte moral, qu’il conclut avec l’intrusion du présent (l’attentat à la radio), comme une greffe de plus. Pas vraiment un essai, ni une réécriture, peut-être une variation, Contes de juillet appartient certes à son auteur mais le genre du film pose une question, comme la modestie de cette démarche et son rattachement au cinéma d’un autre.

Ce n’est pas un auteur mais des cinémas, beaucoup de films, qui habitent Un couteau dans le cœur. Son héroïne est productrice – « de pornos gays au rabais » – et amoureuse. Pour reconquérir Loïs, sa monteuse, Anne va entreprendre un film plus ambitieux. Mais ce film amoureux, le film du sauvetage de cet amour, le film annoncé, n’aura pas lieu. Un couteau dans le cœur préfère ses autres films (pornos, SF) tandis que des gestes violents et maladroits d’Anne consommeront la rupture. Passionnée et toute de sentiments affichés, Anne n’a pourtant pas su garder et retrouver l’être aimé, avant que ce ne soit le film lui-même qui échoue dans sa quête d’émotions. Reste ainsi à Yann Gonzalez ses intentions et ses amours de cinéma, comme la description d’Un couteau dans le cœur tel qu’il se présente sur le papier.

Cinéaste français le plus prolifique de la décennie (six longs métrages, avec une petite économie) mais sur le territoire américain, Quentin Dupieux arrive en France et cela devrait se savoir. La langue maternelle retrouvée, le cinéaste se lance comme dialoguiste dans un film à texte. Cependant Au poste ! ne se cantonne pas à sa partition verbale. Prélude à l’interrogatoire, un homme en slip dirige momentanément un orchestre avant de prendre la fuite, tandis que le suspect, après le dénouement et le pot commun, est embarqué menotté pour la reprise de l’interrogatoire. Un retour au poste de celui qui pensait en avoir fini, quelques minutes après l’évaluation en direct de l’exercice (« à la fois poussif et génial ») par ses interprètes. Dupieux, très présent dans le film, en fait aussi une démonstration de force.

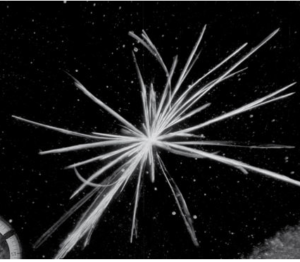

Des propositions en porte-à-faux, des films contradictoires, la décennie n’en a pas manqué. Sommet du genre, Nocturama de Bertrand Bonello, qui exalte le feu avec la forme la plus inoffensive. Mais Les Garçons sauvages de Bertrand Mandico arrive aussi en bonne place, puisque la thèse apposée en conclusion ne correspond pas avec le désir qui travaille le film, les actrices, redevenues des femmes à la fin, continuant d’ailleurs à jouer comme des garçons. Autre contrariété, mais beaucoup moins coupable, dans un des films emblématiques du début de la décennie, La bataille de Solférino. Descendue dans la rue, au milieu de la foule, avec un souci d’actualité, Justine Triet (la cinéaste qui n’a pas renoncé à la sincérité) parvient à accrocher du présent sans que l’histoire n’entre dans l’aventure.

Ambitieux, pourvoyeur d’auteurs et d’acteurs, le cinéma français a montré qu’il restait vivant. Une génération a même bel et bien émergé. Cependant la production française n’intéresse guère hors de ses frontières et s’immisce encore moins dans l’histoire du cinéma. Pourquoi cette production, de qualité, n’accède-t-elle pas au vrai et au neuf ? Pourquoi le cinéma français, avec tous ses talents, arrive-t-il malgré tout à compter pour rien ? On l’a vu, le film sur l’écran ressemble de moins en moins à celui dont on parle. Une tendance portée par les cinéastes eux-mêmes, comme par la presse, et où l’allongement des entretiens avec des auteurs de plus en plus volubiles n’a rien d’anodin. On peut notamment y relater ce qui n’est pas dans le film. Ou se défendre hors du cinéma. Mais ceci n’est jamais qu’une conséquence.

Le parcours de Quentin Dupieux a quelque chose de significatif. Exilé sur le continent nord-américain, Dupieux n’a pas plié bagage pour faire du cinéma américain ou pour une raison économique, mais uniquement, comme il le reconnaît lui-même, par besoin de l’imaginaire américain. Revenu en France, le cinéaste façonne Au poste ! dans le souvenir des policiers français des années 70 et 80 et prend pour cadre un huis clos nocturne. Un certain imaginaire, c’est le premier support du travail de Dupieux, un de ses premiers désirs. Une des conditions de son cinéma. Mais c’est aussi le premier support de beaucoup de cinéastes de cette génération, où les films ont en commun de ne pas commencer avec, par exemple, la réalité, le scénario, ou les formes, mais un certain imaginaire. Les films français de la décennie sont des films d’imaginaire.

Et le bal ne fût pas ouvert pour rien par Leos Carax, pionner en la matière. Départ d’Holy Motors, une limousine blanche sillonne la capitale (surtout la nuit), pour déposer son passager à ses « rendez-vous ». Autant de rôles pour Denis Lavant (onze en tout), de la mendiante au père de famille, en passant par « l’ouvrier spécialisé de la Motion Capture ». Une profusion de personnages, pour une performance susceptible de réveiller les endormis. Mais aussi un grand périple urbain, de l’intérieur d’un véhicule séparé de l’extérieur et aménagé en loge d’artiste. Un film moderne et futuriste, peuplé de figures fétichisées et de lieux désaffectés. Un grand spectacle virtuose, pour une aventure menée en apnée et raffolant des toiles de fond. Un film pour l’action et ses moteurs, en même temps cerné par la nostalgie et la fatigue. Seul et sans maison, M. Oscar ne devrait pas se désoler à ce point : servir une vitrine esthétique ne fût jamais que son unique raison d’être.

Les années 70 et 80 constituent l’imaginaire de prédilection du cinéma français de la décennie. Premier film de Rebecca Zlotowski, Belle Épine débute avec l’image du circuit sauvage de Rungis, ses motos trafiquées et ses blousons en cuir. Sixième film de Bertrand Bonello, Saint Laurent se présente comme « la rencontre de l’un des plus grands couturiers de tous les temps avec une décennie libre », 1967-1976. Démarche équivalente pour Yann Gonzalez et Un couteau dans le cœur, qui restaure les néons bleu-vert de l’époque où le porno s’invente comme industrie. Premier long-métrage de Louis Garrel, Les Deux Amis ne se dispense pas d’une reconstitution de 68, quand l’acteur s’identifie déjà avec l’événement. Regardant en arrière pour aller de l’avant, brandissant un monde plutôt que l’inconnu, ces quatre films procèdent de représentations qu’ils s’emploient à prolonger. Et le recours à cet imaginaire (qui n’est pas l’imagination), de trahir un cinéma fondamentalement nostalgique, comme la marque d’une génération qui n’a pas tenté d’être différente de la précédente. Invité à préciser son rapport à la politique, au moment de Nocturama, Bertrand Bonello commence par relater celui de ses parents.

Réservoir d’images, l’imaginaire fonctionne aussi comme soutien esthétique pour les films. Ainsi en va-t-il dans le premier film de Damien Manivel, Un jeune poète, où des sites du port de pêche composent la seule compagnie de l’apprenti poète. Dans Bande de filles, c’est l’imaginaire américain qui vient relever le scénario concocté par Céline Sciamma, le premier demeurant toujours plus réel que le second. Posé d’emblée, le programme de Bande de filles s’engage sur la pelouse d’un stade quand Un jeune poète prend son élan dans un cimetière marin. Mais ce cinéma de la représentation favorise un genre en particulier, la parodie, genre dans lequel le cinéma français a excellé ces dernières années. Quentin Dupieux, mais surtout Antonin Peretjatko et Michel Hazanavicius s’y sont distingués. Objet du détournement : le cinéma de la Nouvelle vague, dans La Fille du 14 juillet ou Le Redoutable. Et l’attraction de cet imaginaire est telle, que cela n’empêche pas un cinéaste de droite de reconstituer les péripéties politiques de Jean-Luc Godard. Triomphe américain, The Artist regarde évidemment dans le rétroviseur mais le film français acclamé par Hollywood est aussi une parodie. Le genre du moment, définitivement.

Adepte des lumières artificielles (surtout la dominante bleue), ce cinéma de l’imaginaire finit par s’épanouir au studio et en réveille l’esthétique, avec Bertrand Mandico et Yann Gonzalez notamment. Apogée en la matière, voyage au bout de la nuit et de l’hybridation, Ultra pulpe resplendit tout en semant le doute, la débauche visuelle baignant dans la mélancolie d’une fin de tournage, tandis que l’angoisse du vieillissement traverse tous les films rassemblés dans Ultra rêve. Exfiltré dans chaque partie, l’avenir n’y a pas non plus de chemin annoncé, malgré l’ambition d’un commencement pour les auteurs d’Ultra rêve. Mais le cinéma de Mandico et Gonzalez (en particulier Les Garçons sauvages et Un couteau dans le cœur) participe aussi d’une autre tendance du cinéma français, l’invasion de la cruauté dans le scénario libertaire. Au point que l’un ne semble même plus séparable de l’autre.

Dernière livraison d’un autre spécialiste de l’imaginaire, Plaire, aimer et courir vite n’a de sentimental que le titre. Le romantisme confié aux motifs de la Nouvelle vague (grande postérité du trio amoureux), le film peut s’adonner au véritable sujet de son auteur et de ses personnages, à savoir le pouvoir des uns sur les autres, et vibrer dans ces relations de pouvoir. De la mesquinerie l’on pourrait peut-être jouir, en tout cas celle-ci animait déjà la part la plus surprenante des Deux Amis de Louis Garrel. Passé derrière la caméra, Vincent Macaigne reprend le fil et ne fait pas dans la dentelle. Nouveau malaise, Pour le réconfort s’en remet à la brutalité et parvient à esquisser, malgré sa totale confusion, le portrait d’une génération indigente et un constat d’échec. Bien sûr le titre du film ne correspond pas au film mais pourrait-il en être autrement ?

Factice, inactuel, le cinéma français de la décennie (qui ressemble à l’anti-académisme de papier adopté par les Cahiers du cinéma) doit beaucoup à la politique des auteurs. Car les films importent moins que leurs auteurs, de même que les films ne sont faits que pour leurs auteurs. Et personne ne s’en cache : Quentin Dupieux : « je fais des films pour moi » ou Bertrand Mandico : « j’ai fait le film que je voulais voir, ne pas bouder mon plaisir de spectateur ». Entre son imaginaire et son statut, l’auteur a tout pour faire le vide. Surtout quand il se passe des choses. Mais cela commence à se voir et à dérailler de plus belle (deux mois après Un couteau dans le cœur, L’Amour est une fête remet le couvert). Appelé à ressusciter, le sens de la réalité ne devrait pas laisser indemne ce qu’il subsiste de la politique des auteurs. Reste que ce cinéma ne manquera pas de s’accrocher et d’aggraver son cas (le cinéma français a une tradition pour cela). Jusqu’à ce que cela ne soit plus possible.