Droit d’inventaire

Sur À quoi sert le cinéma ? (2025) de Jacques Aumont

Jacques Aumont prise les titres interrogatifs : avant À quoi sert le cinéma ?, il y eut À quoi pensent les films ?, Moderne ? ou Que reste-t-il du cinéma ?. C’est que, d’obédience sceptique – on ne lui connaît guère de goût pour les grandes théories –, il procède par examens successifs, avançant au gré des doutes et des mises en cause. Difficile de ne pas lui trouver quelque chose du casuiste cartésien, préférant aux machines paradigmatiques les séries d’exemples différenciés : il vient après tout de la critique, c’est-à-dire de l’étude de cas, et ses livres ressemblent plus à des assemblages de gloses précises qu’à des échafaudages théoriques. D’où que son épistémologie repose sur ce geste si cinéphile, établir des listes.

Lister, c’est résister aux modèles, en opposant les cas aux cadres. S’il connaît sur le bout des doigts les arcanes du discours dit scientifique – il suffit de penser à leurs recensions exhaustives que constituent L’analyse des films et ses autres livres chez Armand Colin –, sa propre méthode relève plus d’une sorte d’empirisme radical. Celui-ci prend souvent des contours pragmatiques : aux textes, il demande à quoi ils servent, et aux films ce qu’ils font (comme effets, comme figures, comme effractions). Raymond Bellour est une machine à concepts sinueux (l’entre-images, le blocage symbolique, l’hypnose animalisante, etc.), Michel Chion empile les schèmes perceptifs (l’ombilic vocal, l’anempathie, par exemple), Jean-Louis Leutrat tirait un peu capricieusement les fils de son érudition pour suivre des parcours référentiels au terme desquels se cachait souvent quelque essence du visible. Aumont, qui cite si souvent Kant, obéit aux principes du criticisme : il cherche ce que la raison cinéphile peut et ne peut pas établir. De cette génération qui a tout fondé (parce qu’historiquement, elle a eu droit à tout, en particulier à des postes et à des éditeurs), il est celui qui a le plus construit en déconstruisant. Rien d’étonnant à ce que celui qui a si longtemps régné sur le champ académique soit, du point de vue analytique, un pur examinateur.

En affrontant la plus essentielle des questions, À quoi sert le cinéma ? pousse un peu plus loin ces tropismes. Enquête sans concessions ni paradigmes, le livre se présente comme une liste de raisons une à une soupesées et réparties en quatre catégories. Citons : « Il n’y a pas de critère absolu qui dise à quoi sert, à quoi doit servir, le cinéma. (…) Je dirais presque qu’il peut servir à peu près à tout ce qu’on veut, si l’on sait s’y prendre. C’est ce que je me propose dans ce qui suit : (…) ce sera en douze points, par un de plus, pas un de moins (quand on pourrait en imaginer cent). Quatre fois trois : le cinéma est “utile”, ou, à tout le moins, effectif, dans les domaines économique et esthétique, ceux de la vieille querelle art/industrie ; mais il l’est aussi, et comment, en matière sociale (envers la collectivité) et en matière éthique (envers l’individu dans son rapport à l’autre). » (p. 14) Le livre suit cette partition en quatre chapitres : économie, société, éthique, esthétique : le cinéma comme métier, comme médiation, comme modèle et comme massage (des sens). Chaque partie passe au crible ces différentes politiques des usages, en ramifiant le propos au moyen de variations problématiques (quels types de groupes produisent les films, par exemple, ou par quels vecteurs grandit l’âme au contact des œuvres). Autant dire – le livre le dit d’ailleurs dès le début – qu’aucune réponse claire, univoque et unique ne peut apparaître à l’issue de ce discours. L’ouvrage est une synthèse synoptique, pas un traité ou une somme, et encore moins un viatique.

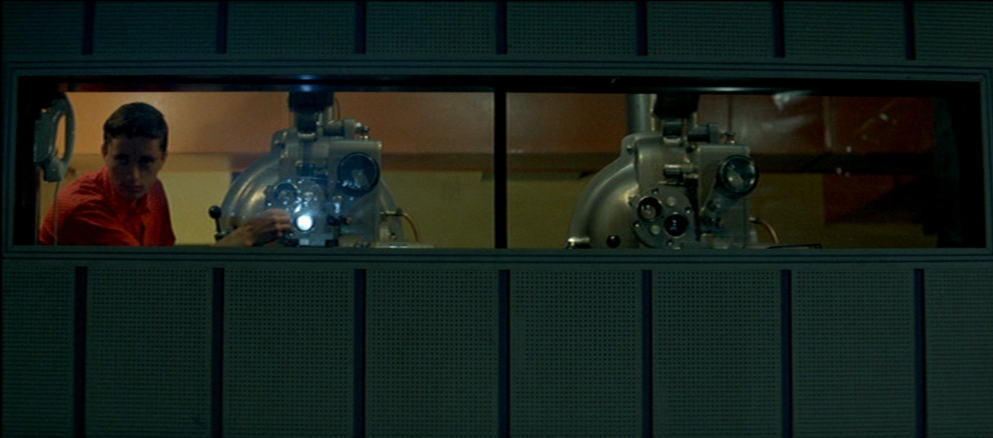

Précisons-en le parcours. Le premier fil suit donc les circuits de l’argent creusés par le cinéma, de la production à la diffusion aux circuits publicitaires faisant resplendir les images de marque. L’auteur détaille quelques chiffres et rappelle quels sont les acteurs et actrices de la chaîne industrielle, pour identifier les premiers bienfaits du cinéma aux bénéfices de ceux qui en vivent. Le second temps interroge les communautés rassemblées par le cinéma, qu’elles soient physiques, psychiques, culturelles (comme les groupes de connivence cinéphile). A côté de considérations sur le statut changeant de la séance ou la concurrence de la télévision, le chapitre frappe surtout par son usage des concepts de Gabriel Tarde (à commencer par son travail sur l’imitation) pour comprendre quelques phénomènes ciné-sociologiques (il est d’ailleurs étrange que, vu son sujet, l’auteur ne cite pas cet autre œuvre de Tarde qu’est L’opinion et la foule). Les pages sur l’éthique prolongent certains des travaux d’Aumont sur la fictionnalité, pour interroger les façons dont le cinéma peut se faire l’instrument d’un changement (du monde comme de soi-même). Quant à l’ultime chapitre, sur l’esthétique, il vogue sur le terrain le plus connu de notre champ, en reprenant des débats sur les liens de la sensation à l’émotion ou ceux entre figuration et représentation. La conclusion laisse à chacun·e le soin de piocher dans le livre les raisons qui lui conviendront.

A beaucoup d’égards, l’ouvrage constitue la suite critique des récents mémoires de l’auteur. Aumont y faisait le point sur une trajectoire intellectualo-institutionnelle, dressant par là un portrait du champ (non sans régler au passage quelques comptes). À quoi sert le cinéma ? fonctionne aussi à la manière d’un bilan. Il demande pourquoi avoir dévolu sa vie à cet art au destin si singulier ; en même temps, il récapitule une existence spectatorielle et analytique pour lister ce qu’il reste du sentiment du cinéma. D’où l’emploi fréquent d’anecdotes, voire de situations hypothétiques, d’où aussi un certain éparpillement des listes en raison d’une architecture basée sur le défilé plutôt que la progression. Quant à la matière, elle est profuse mais déjà connue : choses sues plutôt que cas creusés, parce que le livre entend moins approfondir que rassembler, synthétiser. Et il le fait avec la vieille arme d’une certaine philosophie classique : le sens commun, opposé à toute spéculation. L’examen des causes ou raisons n’a pas d’autres outils qu’un bon sens bien averti, et supposé partagé. Aussi apprendra-t-on bien peu d’un livre moins désireux de nouveauté que d’inventaire, et trop empiriste pour proposer des grilles ou des idées régulatrices pour l’entendement cinéphile. Le plaisir qu’on peut y prendre dépend de l’usage qu’on en attend. Cela pourrait être la matière d’un prochain ouvrage : à quoi servent les livres de cinéma ?

171 pages, 16 euros.