Du film au livre

Hiroshima dans la "Blanche". A la préhistoire des Histoire(s)

1re de couverture d’Hiroshima mon amour (Gallimard, 1960)

Hiroshima mon amour, écrit par Marguerite Duras et mis en scène par Alain Resnais, « a été un choc cinématographique dont les répercussions se sont étalées jusqu’à aujourd’hui[11][11] Matthieu Rémy, « Le choc Hiroshima mon amour: Guy Debord, Georges Perec, Serge Daney » in Marguerite Duras, Marges et transgressions, Actes du colloque des 31 mars, 1er et 2 avril 2005, Université Nancy 2 — UFR de Lettres (textes réunis et présentés par Anne Cousseau et Dominique Roussel-Denès), Presses universitaires de Nancy, 2006, p. 195-204. ». S’il est possible d’en prendre la mesure à travers les nombreux textes de critiques cinématographiques qui lui ont rendu hommage, la publication du scénario dans la fameuse « Blanche » de Gallimard en est une manifestation remarquable qui illustre la portée de la transgression qu’a pu constituer cet événement esthétique.

Écrit en 1958, le scénario Hiroshima mon amour marque l’entrée de Marguerite Duras dans le cinéma. Vingt mois plus tard, sa publication chez Gallimard fait du scénario un nouveau genre littéraire. Dans sa mise en forme, le livre, classique et sans attrait manifeste, inscrit dans le principe visuel de la collection, offre un caractère d’exception par la présence de photographies au côté du texte. Au même titre que les appendices qui racontent la genèse du film, le rapport du texte à l’image qui s’y instaure révèle, telle une surface sensible, les soubassements de son cinéma en devenir. Un livre des origines qui constitue à divers titres une balise graphique pour Histoire(s) du cinéma de Jean-Luc Godard, aventure majeure dans l’édition, publié quarante ans après, dans cette même collection.

Puissance du livre

« Ils étaient vivants, ils m’ont parlé ! (…) N’est-ce pas là une chose étrange à dire, quand on songe qu’il s’agit de livres faits de signes et de symboles ? » C’est en ces termes forts qu’Henry Miller évoque les livres de sa vie[22][22] Henry Miller, Les Livres de ma vie (The Books of my Life), « L’Imaginaire », Gallimard, 1957, p. 47.. Et c’est à une convocation du même ordre, tout aussi impérieuse, que nous soumet le livre Hiroshima mon amour, dans sa première édition parue dans la « Blanche » chez Gallimard, en décembre 1960. « Comment me serais-je doutée que tu étais fait à la taille de mon corps même ? Tu me plais. Quel événement. Tu me plais », dit la femme de Nevers. Et quoi de mieux pour se déprendre du texte comme du film — « devenu un double classique dans l’histoire du cinéma et dans l’histoire de la littérature[33][33] Robert Harvey, notice de Hiroshima mon amour dans Marguerite Duras, Œuvres complètes, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 2011-2014, II, p. 1650.» — que de l’aborder par son physique, avec son poids et sa matière, inscrit dans l’épaisseur du temps, pour saisir ce qui palpite toujours, si intensément, dans ces pages imprimées ?

« Quelque chose a eu lieu qui vient s’inscrire, avec toute la force de sa présence, dans l’ordre de la pensée[44][44] Nathalie Léger, « Le lieu de l’archive » (préface), Supplément à la Lettre de l’Imec, 2012.», dit Nathalie Léger, pour définir le lieu de l’archive. « C’est ce qui reste, énonce-t-elle, (…) mais c’est aussi, dit l’étymologie, ce qui commence ». Et ce livre, tout particulièrement, appelle un tel dépliement. Les suppléments au dialogue que sont les appendices[55][55] Les appendices se divisent en quatre sections : « les Evidences nocturnes (Notes sur Nevers) », « Nevers (Pour mémoire) », « Portrait du Japonais et « Portrait de la Française ». forment un tout indissociable qui dévoile « la partie littéraire du processus artistique ayant mené à l’œuvre cinématographique[66][66] Marguerite Duras, Œuvres complètes, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 2011-2014, II, p. 1650. », rappelle Robert Harvey. Le mode opératoire adopté à l’unisson par Resnais et Duras pour l’élaboration du film et l’écriture du scénario est formulé en ces termes par son auteur : « le travail que j’ai fait sur cette continuité souterraine du film est au moins aussi important que celui que j’ai fait sur la continuité proprement dite. Ce qui est montré est doublé de ce qui n’est pas montré[77][77] Ibid. p. 117.. Comment ces différentes continuités cohabitent sur la page ? Quelle mise en forme graphique a été adoptée pour les rendre présentes ? De quelle manière le texte et la photographie se répondent-ils ? Suivre Duras à la trace, mais une trace « encore fraîche, à peine frayée, lorsque l’œuvre vibre de cette belle “incertitude”[88][88] Alain Bergala, Nul mieux que Godard, coll. Essais, Cahiers du cinéma, 1999. », ainsi que l’énoncera Alain Bergala, à propos de la production de l’un de ses contemporains — Jean-Luc Godard —, telle sera la voie explorée pour expliciter dans la mise en forme graphique de Hiroshima les traits qui caractériseront le cinéma à venir de Marguerite Duras. Opérer ce détour par Godard, étant donné les cheminements singuliers et parfois communs qui conduisent ces deux auteurs de l’impression à l’expression cinématographique, paraît particulièrement fécond. Du film au livre ou du livre au film, Duras et Godard empruntent des voies tantôt parallèles tantôt inverses. Confrontées, elles donnent des clés pour déchiffrer ce qui se dépose en deçà du sens apparent.

Écrire en cinéma

Sur cette question de l’empreinte et de l’inscription, Marguerite Duras aura ces mots à propos de son propre texte : « Pour moi, dit-elle, Hiroshima est un roman écrit sur pellicule[99][99] Marguerite Duras, « Les hommes de 1963 ne sont pas assez féminins », Paris-Théâtre, n° 198, 1963, p. 37, référence donnée dans Œuvres complètes, 2011-2014, II, p. 1639.». En 1987, dans un dialogue entre le réalisateur et l’écrivaine qui fera date à la télévision[1010][1010] Duras-Godard, émission « Océaniques », 28 décembre 1987. — selon Jean-Luc Godard la rencontre de « deux rochers », l’un de la littérature, l’autre du cinéma — le premier abondera dans son sens en lui reconnaissant ce statut rare d’écrivain-cinéaste : cercle restreint qu’il appelle ici « la bande des quatre » et où Duras — seule femme — figure aux côtés des vétérans, Jean Cocteau, Sacha Guitry et Marcel Pagnol, tous trois d’une génération antérieure à celle de Godard et déjà enterrés au moment de l’entretien. Provocation du cinéaste pour s’inscrire en faux contre ses pairs ? Néanmoins, la reconnaissance de l’œuvre cinématographique et l’autorité qu’il confère à Duras — écrivaine et femme — méritent d’être soulignées.

Prendre pour point de départ Hiroshima mon amour, livre source à plus d’un titre, qui révélerait en ses pages les prémices du cinéma en devenir de son auteur, prend tout son sens en regard de cette ligne d’horizon incontournable que sont les Histoire(s) du cinéma, qui paraîtront aussi en quatre volumes dans la « Blanche », en 1998, à presque quarante ans d’écart.

Outre leur appartenance commune à la collection de Gallimard, les deux ouvrages ont pour points de convergence le cinéma et l’Histoire, la guerre et l’Amour, et entretiennent par leur forme de récit poétique et leur rapport texte/image une alliance, singulièrement accordée, entre la mémoire et l’oubli, l’effacement et la présence.

Quand le septième art se lit

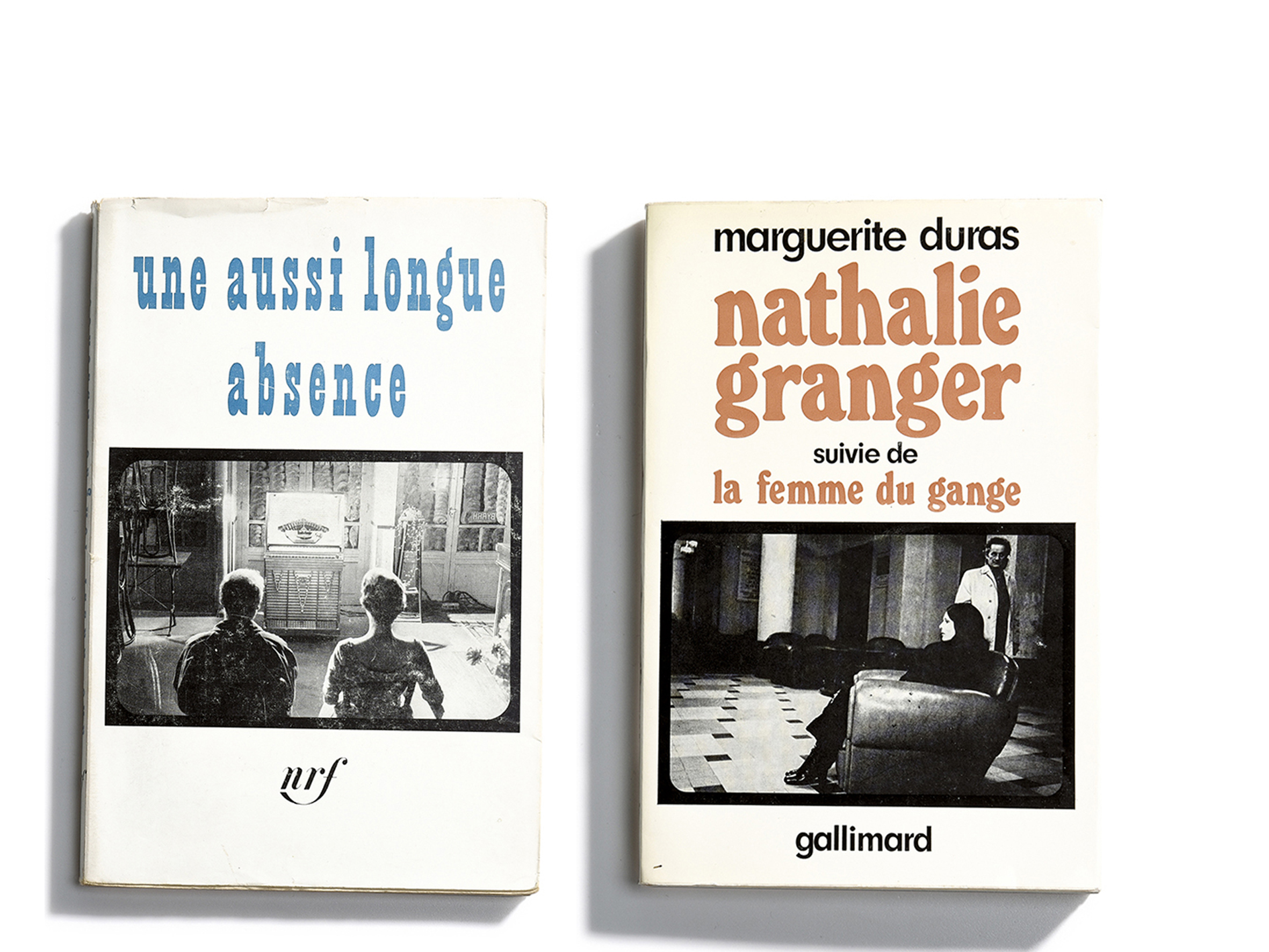

Même si la publication de scénarios avait cours dans la presse spécialisée des années 1950, celle d’Hiroshima, accompagnée d’appendices, fut en 1960 « le signe du prestige grandissant conféré au travail des écrivains pour le cinéma[1111][1111] Marguerite Duras, Œuvres complètes, 2011-2014, II, p. 1649. », qui marquait un positionnement nouveau de l’édition à l’égard du septième art. Dans la « Blanche », Marguerite Duras publiera deux autres scénarios : Une aussi longue absence (1961), cosigné avec Gérard Jarlot, et Nathalie Granger suivi de La Femme du Gange (1973).

1res de couvertures d’Une aussi longue absence (Gallimard, 1961) et Nathalie Granger suivi de La Femme du Gange (Gallimard, 1973)

Le passage du film au livre pour Hiroshima mon amour aura nécessité vingt mois ainsi que l’indique l’achevé d’imprimer du 6 décembre 1960, le film ayant été présenté à Cannes au printemps 1959. Un temps de gestation suffisamment long pour que la maison d’édition opère, par l’entremise de son tout nouveau directeur artistique, Robert Massin, « une révolution souveraine et tranquille[1212][1212] Philippe Schuwer, « Les avatars du livre », Massin, textes et témoignages de Bernard Anthonioz, Roland Barthes, François Billetdoux… [et al.] réunis par André Derval, Imec Éditions, 1990, p. 94. ». Dans toute sa retenue, le bouleversement de la forme graphique qu’introduira cette publication chez Gallimard manifeste la capacité de la maison d’édition à faire sien l’air du temps en intégrant l’élan de la Nouvelle Vague, dont François Truffaut clamera au Festival qu’elle avait justement pris naissance avec Hiroshima, et d’autres films tels que À bout de souffle, de Jean-Luc Godard.

L’enveloppe graphique : sobre et envoûtante

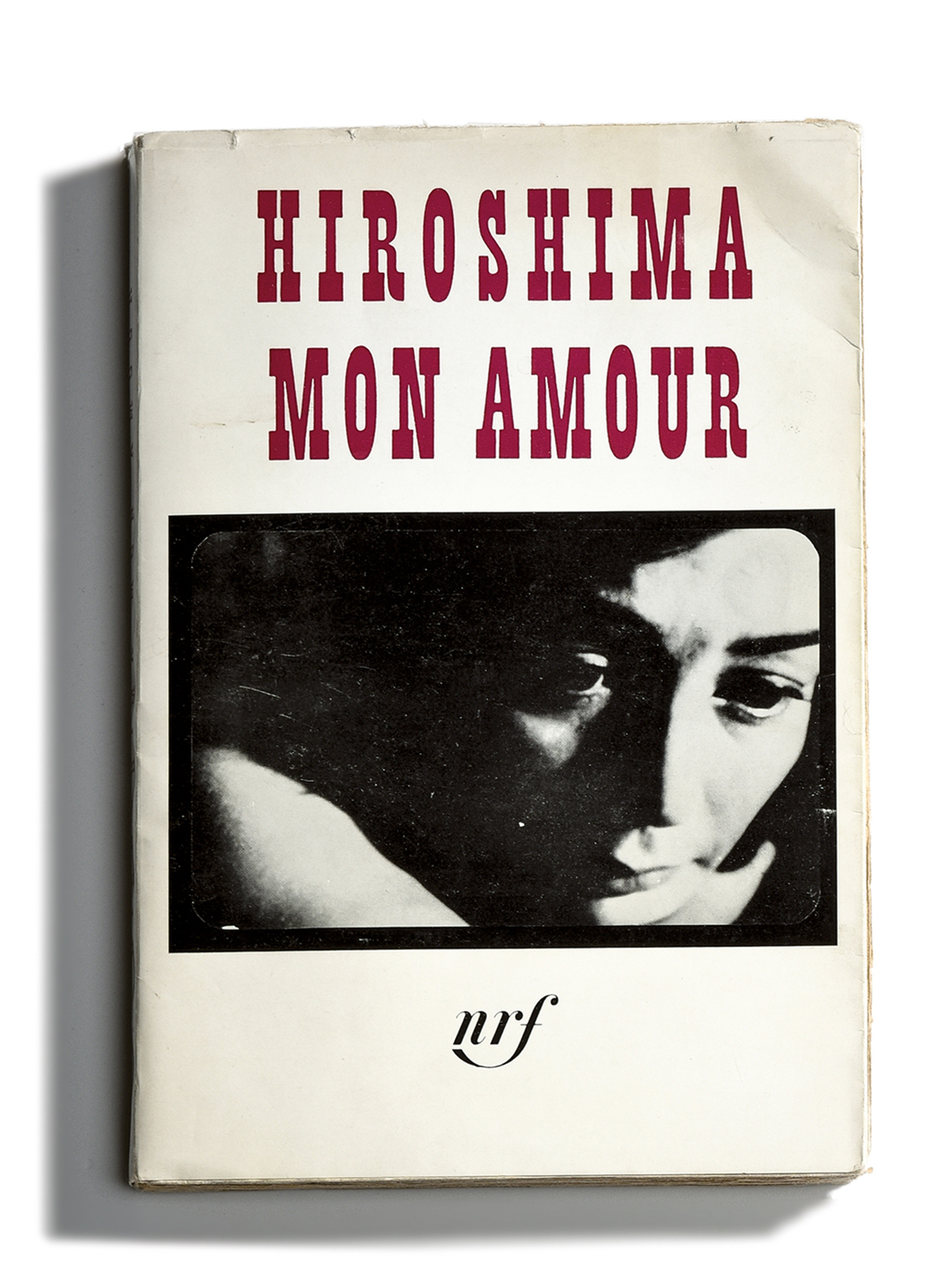

Avant même d’entrer dans le livre et aborder sa mise en page, s’impose son habillage. Sobre et envoûtante, la jaquette d’origine de l’édition de 1960 produit une forte impression. Servie par une composition limpide, elle interpelle franchement et séduit le regard. La notoriété du film entouré d’un « succès de scandale[1313][1313] Marguerite Duras, Œuvres complètes, 2011-2014, II, p. 1631.» avant même sa sortie en salles en 1959 contribuera à la réussite de cet effet d’appel, minimal et incisif.

Jaquette de couverture d’Hiroshima mon amour (Gallimard, 1960)

Ainsi le titre, tout en capitales, d’un rouge tirant sur le fuchsia, dans une typographie western un peu incongrue imprimée sur un papier glacé d’une blancheur presque bleutée, se détache comme il se doit avec ce qu’il faut d’étrangeté. Le visage en gros plan de l’actrice Emmanuelle Riva, d’un noir et blanc très dense, vient conforter cette sensation. « Tout chez elle, de la parole, du mouvement, “passe par le regard” », relèvera Marguerite Duras. Et c’est précisément ce que saisit ce portrait, un regard « oublieux de lui-même ». « Cette femme regarde pour son compte. Son regard ne consacre pas son comportement, il le déborde toujours[1414][1414] Marguerite Duras, « Travailler pour le cinéma », France-Observateur, 31 juillet 1958, cité dans Marguerite Duras, Œuvres complètes, II, p. 113. ». Il en est de même de la photographie de couverture qui semble s’échapper de son cadre noir, figurant la salle de projection. À ce photogramme tiré du film et fidèle à son cadrage d’origine, s’ajoute, pour finir, le monogramme élégant de la NRF (un Didot italique redessiné), centré posément, avec l’assise d’une grande maison représentative de l’intelligentsia française.

À l’instar du film, c’est dans la rupture que s’inscrit cette enveloppe graphique. Dans la collection « Blanche » de Gallimard, désignée par l’historienne de l’art Catherine de Smet « comme l’exemple le plus caractéristique de l’édition française courante, isolée (…) dans une tradition immuable directement héritée du siècle des Lumières, et imperméable à tout esprit d’innovation[1515][1515] Catherine de Smet, à propos de Modern Typography de Robin Kinross (Hyphen Press, 1992), in « Notre livre (France) », Graphisme en France, CNAP, 2003.», Hiroshima ouvre la voie à une série dédiée au scénario qui comportera une jaquette et la reproduction d’une image de film. « En dépit des disparates voulues dans la typographie, les éléments invariants permettent d’identifier la série : le fond blanc et le cadre noir de l’écran[1616][1616] Alban Cerisier, Du côté de chez Gaston. Catalogue raisonné de l’œuvre typographique de Massin, 2 (1958-1979), ville de Chartres, 1999, p. 40. », précise Alban Cerisier, historien de la maison Gallimard. Dans le sillage immédiat de cette publication, outre Une aussi longue absence (Henri Colpi, 1961), paraîtront suivant ce même principe graphique : Tout l’or du monde de René Clair (1961) ; La Poupée de Jacques Audiberti (Jacques Baratier, 1962) ; Petit déjeuner chez Tiffany de Truman Capote (Blake Edwards, 1961), qui ne sera publié en français qu’en 1962 ; Les Abysses, enfin, de Jean Vauthier (Nikos Papatakis, 1963).

Œuvre au blanc

L’auteur de la jaquette n’est autre que le graphiste Massin. Entré en 1958 comme directeur artistique chez Gallimard, Massin a déjà derrière lui des expérimentations poussées au sein du Club français du livre où il œuvrera dès 1948, et ses mises en pages dites de typographie expressive, dont celle de La Cantatrice chauve d’Eugène Ionesco (1964), qui fera date dans l’histoire du livre. « S’il y a une constante dans le travail de direction artistique de Massin, et particulièrement dans son œuvre aux éditions Gallimard, c’est bien ce fond blanc, écho de “la célèbre, et toujours en vigueur, collection « Blanche », l’exemple le plus caractéristique de l’édition française courante”[1717][1717] Laetitia Wolff, Massin, Phaidon, 2007, p. 62.», indique Laetitia Wolff, dans sa monographie consacrée au graphiste.

Née en 1911 avec les premiers titres des Éditions de la Nouvelle Revue française (NRF), cette collection de littérature et de critique françaises doit sa dénomination à la teinte ivoire de sa couverture, « tranchant avec les aplats vifs de la production courante des éditeurs du début du siècle », est-il rappelé dans l’historique fourni par la maison d’édition. Et Massin d’ajouter qu’elle n’était blanche, « dans l’esprit de ses promoteurs, que par contraste, voire par contestation. (…) La « Blanche », dit-il, illustre en permanence le refus de la facilité, hérité d’éditeurs qui avaient pour nom André Gide, Jean Schlumberger, Gaston Gallimard, et c’est en même temps le comble de l’élégance[1818][1818] André Derval (textes et témoignages de Bernard Anthonioz, Roland Barthes, François Billetdoux… [et al.] réunis par), Massin, Imec Éditions, 1990, p. 95. ».

Autre singularité de cet habillage inaugural, la jaquette ne comporte aucun nom. Ni Alain Resnais ni Marguerite Duras ne sont mentionnés, comme si la paternité de l’œuvre était indémêlable. « On a rarement vu œuvre cinématographique où un dialogue poétique ait tant d’importance, si bien qu’aujourd’hui Hiroshima mon amour est aussi reconnu pour sa valeur littéraire et associé autant à Marguerite Duras qu’à Alain Resnais, le réalisateur[1919][1919] Marguerite Duras, Œuvres complètes, 2011-2014, II, p. 1641.», rappelle Robert Harvey. Et cet anonymat, dont on peut exclure a priori qu’il résulte d’une omission, reste assez énigmatique. Dans les jaquettes qui succéderont à Hiroshima mon amour, cette bizarrerie éditoriale de ne faire figurer aucun nom d’auteur ne sera renouvelée qu’une seule fois, et dans le sillage immédiat de cette parution, avec Une aussi longue absence, qui aura pour cœur une même « dialectique de la mémoire et de l’oubli[2020][2020] Ibid. II, p. 1660 (Robert Harvey). ». La même année, en 1961, l’adaptation de ce scénario réalisée par Henri Colpi sera couronnée de la Palme d’or à Cannes et du prix Louis-Delluc. La similitude de contexte, le travail à deux mains, la thématique commune, la contiguïté des textes semblent avoir favorisé cette gémellité graphique.

Pour Hiroshima, on peut supposer que ce choix éditorial émane de la volonté du cinéaste et de la scénariste de mettre en avant l’œuvre commune, le travail collectif. Cette absence de noms marque aussi peut-être le refus des auteurs de catégoriser leurs tâches et de les hiérarchiser. À moins que, plus prosaïquement, le film sorti vingt mois auparavant ait été déjà fortement associé au nom de Resnais et ne mentionner que le nom de Marguerite Duras au côté de ce titre eût risqué de semer la confusion. Ce blanc enfin, a posteriori, sert notre propos, matérialisant l’indéfinition du rôle tenu par l’écrivaine qui, de « cinéaste avec un stylo[2121][2121] Ibid. II, p. 1641. » auprès de Resnais, passera en 1967 aux côtés de Paul Seban à la coréalisation de La Musica, à partir d’un texte dont elle est également l’auteure. Avant cela, elle avait participé en 1964 à l’adaptation du téléfilm Sans Merveille de Michel Mitrani produit pour l’ORTF. C’est en 1969 que, texte et mise en scène, elle signera sa première œuvre cinématographique en tant que réalisatrice avec Détruire dit-elle. On sait combien l’incursion de Marguerite Duras dans le cinéma, bien que tardive, fut assidue, donnant lieu à une production de dix-neuf films[2222][2222] La Musica, coréalisé avec Paul Seban (1967) ; Détruire, dit-elle (1969) ; Jaune le soleil (1972) ; Nathalie Granger (1973) ; La Femme du Gange (1974) ; India Song (1975) ; Son nom de Venise dans Calcutta désert (1976) ; Des Journées entières dans les arbres (1976) ; Le Camion (1977) ; Baxter, Véra Baxter (1977) ; Le Navire Night (1979) ; Aurélia Steiner, dit Aurélia Melbourne (1979) ; Aurélia Steiner, dit Aurélia Vancouver (1979) ; Césarée (1979) ; Les Mains négatives (1979) ; Agatha et les lectures illimitées (1981) ; L’Homme atlantique (1981) ; Dialogue de Rome (1982) ; Les Enfants (1985). concentrée entre 1969 et 1985.

Le physique du livre

En regard de cette première édition de 1960, qui joue sur la qualité de papiers de différentes natures — couché pour les photographies, bouffant pour le texte —, les éditions parues ultérieurement dans la « Blanche » (notamment celle de 1994) gomment ce contraste même si une légère distinction demeure. Le temps, il est vrai, a accentué le contraste entre les deux papiers, dans leur couleur et au toucher : blanc et glacé pour les photographies, jauni et presque humide pour le texte, proche d’un papier journal plein du relief de l’impression au plomb. Les pages non massicotées (caractéristiques de l’époque) ajoutent à la texture du livre. Massin reconnaîtra à ce propos le changement sensible qu’occasionna le rognage dans la préhension de l’objet : « Je suis responsable, pour l’avoir généralisé à la même époque pour la quasi-totalité de la production de Gallimard, du massicotage des volumes. Me l’a-t-on suffisamment reproché ! (…) il est vrai qu’un livre non coupé possède un charme, un attrait, une “intimité” (…) dont est bien dépourvu un livre rogné à vif sur trois côtés. (…) [2323][2323] André Derval, Massin, 1990, p. 95. ». L’aspect poli des éditions qui suivront fera perdre au livre cette prise en main qui sied particulièrement à Hiroshima mon amour.

Cette première mise en page laissait, par ailleurs, toute sa place au blanc, à des plages de silence favorables à la circulation de l’œil naviguant aisément du texte aux images, comme un écho lointain au texte de Paul Valéry face au poème de Stéphane Mallarmé Un coup de dés jamais n’abolira le hasard : « L’attente, le doute, la concentration étaient des choses visibles. Ma vue avait affaire à des silences qui auraient pris corps[2424][2424] Paul Valéry, Au Directeur des « Marges », 1920, Variété II, Œuvres complètes, tome I. ».

À propos de ce blanc qui figure le silence, on peut aussi transposer ce que disait Marguerite Duras lors d’un entretien sur Détruire dit-elle :

« La musique [L’Art de la fugue de Jean Sébastien Bach] en effet finit le livre — comme le film — et ce qui est dit à ce moment-là se rapporte à elle uniquement. C’est elle qui a décidé de la métrique du film (…). Ainsi les silences correspondent soit à la durée de la phrase, soit aux multiples de celle-ci. (…) Je n’ai jamais cessé “d’entendre” cette musique tout au long du film et pour l’équipe entière elle a été un conditionnement[2525][2525] Marguerite Duras, « La folie me donne de l’espoir », Le Monde, 17 décembre 1969. »

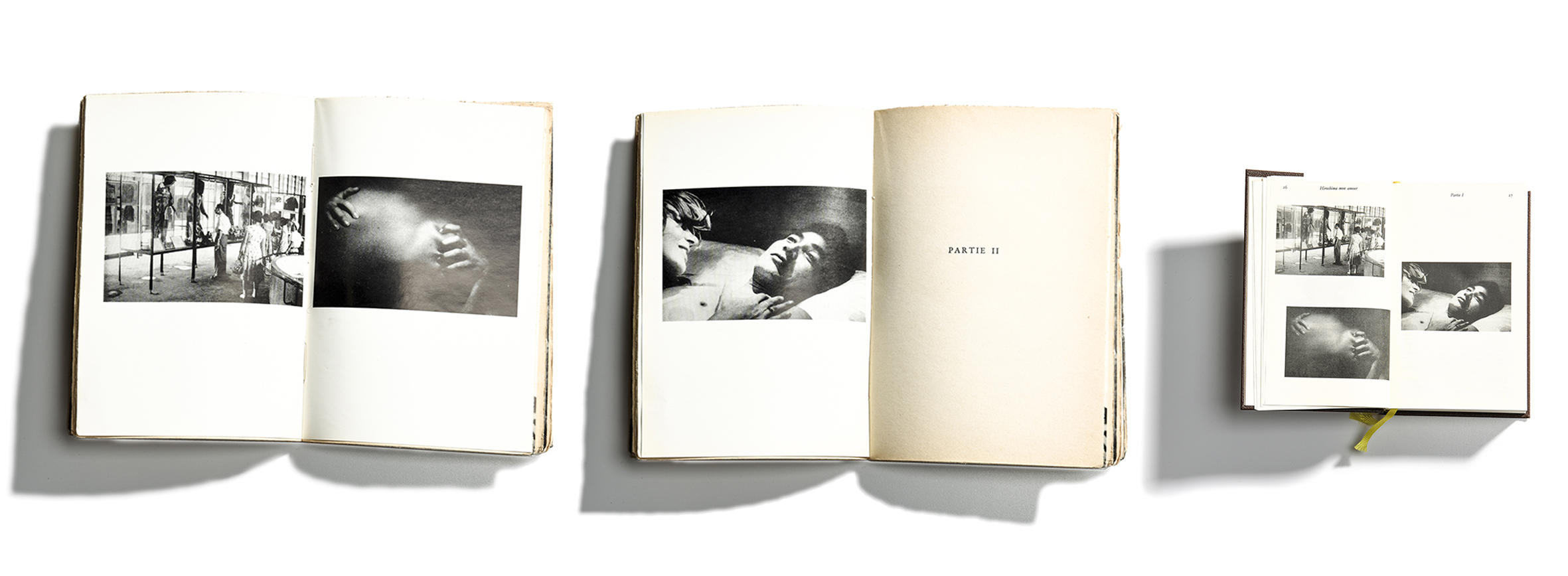

Par contraste, on découvrira dans l’édition de la Pléiade, parue en 2011, présentant les œuvres complètes de Marguerite Duras (de 1943 à 1973), que cette dimension est totalement ignorée. Les images ont manifestement été placées là où elles pouvaient l’être, à la suite du texte et dans le voisinage le plus exact de l’édition initiale. La conformité aux éléments textuels et visuels d’origine semble avoir été l’unique critère qui ait prévalu, relevant d’un souci d’exhaustivité documentaire, sur lequel il est permis de s’interroger. Alors qu’il est essentiel dans la tension et le rythme qui se créent avec le texte, le blanc est de fait jugé sans valeur informative, et disparaît au profit d’un remplissage maximal et sans respiration. En dénaturant ainsi la mise en page et le rapport texte/image présent dans l’édition originale, l’éditeur permet indirectement au lecteur de mesurer la précision des intentions de la composition initiale.

Mises en page, dans l’édition d’origine du scénario d’Hiroshima mon amour, et dans sa reproduction dans la Pléiade.

Tout en reconnaissant les mérites de la Pléiade, Massin pointe ainsi son « petit volume, prix de vente inférieur, généralement, à la somme du prix des textes en édition courante » mais regrette le nivellement qu’impose le principe de collection : « Pour ma part, il m’est difficile, désagréable même, de lire Rabelais composé en Didot et, à l’inverse, Victor Hugo en Garamond, de la même manière que je ne me servirai pas du même caractère selon qu’il s’agira de Proust ou de Céline, de Claudel ou de Prévert, de Balzac ou de Rimbaud, etc. [2626][2626] André Derval, Massin, 1990, p. 95. »

Pas un livre de graphiste, un livre d’imprimeur

Si, comme nous l’avons souligné, Hiroshima mon amour s’impose comme un objet graphique, comme une matière tangible sur laquelle s’appuyer, le livre laisse sourdre sa mise en page sans insistance ostentatoire.

Ce qui caractérise en premier lieu l’ouvrage, on l’a vu, c’est bien son inscription dans la « Blanche ». Il n’est pas un livre de graphiste, ni la production singulière d’un écrivain qui endosserait le rôle de graphiste. Sa mise en page, soignée, n’offre aucun trait saillant auquel s’arrimer. Quant aux photographies, outre leur présence peu fréquente dans la collection, Marguerite Duras n’en est pas non plus l’auteure.

En revanche, l’écrivaine fait une allusion, significative même si évasive, à la typographie, au cours d’un entretien avec Xavière Gauthier, dans Les Parleuses, où elle évoque ce souhait qu’elle laisse en suspens : « Si on pouvait garder le silence dans la typographie…[2727][2727] Marguerite Duras, Xavière Gauthier, Les Parleuses, Éditions de Minuit, p. 128. ». Souhait concis qui semble trouver sa forme la plus adéquate dans ce lieu d’inscription qu’est la « Blanche », collection qui, dès son origine, relevait « d’un refus catégorique de traitement décoratif au profit d’une lisibilité intacte, privilégiant unité typographique et sobriété de la composition [2828][2828] Historique de la collection « Blanche » sur le site de l’éditeur. ».

Quelle fut l’intervention de Duras dans la mise en forme graphique ? Si l’on s’en tient à la composition typographique — on reviendra sur le rapport texte/image qu’elle instaure avec l’adjonction de photographies — on peut supposer qu’elle fut minimale, le caractère étant invariable et la mise en page modelée selon un gabarit plus ou moins standardisé. « Il n’existe pas alors de département de graphisme, ni de directeur artistique, ni de “maquettiste maison” à proprement parler. (…) Chez Gallimard, tout se faisait encore chez l’imprimeur[2929][2929] Laetitia Wolff, Massin, 2007, p. 54. ». C’est donc selon toute probabilité ce qui se passa, avec l’aval de Massin, alors en poste depuis 1958.

À propos du Garamond utilisé dans plusieurs collections de Gallimard, Massin reconnaît le bien-fondé d’un tel usage : « Je veux bien admettre aussi que des caractères, tels les elzévirs, aient une vocation intemporelle dans la mesure où ce sont les premiers qui aient été conçus (si l’on met à part les pays germaniques) pour la typographie, et qu’ils n’aient fait, au reste, que reproduire l’écriture des scribes au moment de l’invention de l’imprimerie ; et qu’aujourd’hui encore, l’Amérique, pays (…) de toutes les audaces graphiques, continue d’utiliser le Garamond (ou la cinquantaine de variantes qu’en proposent les fabricants de types) pour la plupart des imprimés, livres courants, news, journaux ou textes publicitaires[3030][3030] André Derval, Massin, 1990, p. 95.. Au pied de la lettre de la collection, Marguerite Duras en adopte la blancheur, occupe cette sobriété et fait sien ce « refus catégorique » en le déplaçant. Ce qui comme le souligne Massin, à propos de la typographie dite neutre, pourrait expliciter le glissement qui s’opère dans la composition en résonance avec son texte : « M’est avis pourtant que les caractères qui semblent neutres, par un dessin qui ne se fait pas remarquer, ou par la couleur grise ou discrète de leur graisse, ne sont pas toujours innocents. (Comme on voit, tout est politique)[3131][3131] Ibid. »

Photographies et images mentales mises en pages

La présence de photographies — au nombre de trente-trois — dans une collection et une catégorie (le scénario de cinéma) qui n’en comportait qu’à de très rares occasions caractérise aussi le livre Hiroshima mon amour. Il a été précédé par une seule œuvre, Le Film de Béthanie (1944), de Jean Giraudoux, qui comprend six images, et qui inspirera Les Anges du Péché de Robert Bresson. Outre le fait de situer Hiroshima et d’en souligner la nouveauté, cette chronologie dans les parutions permet de mesurer l’importance qu’un tel voisinage put avoir dans les premiers pas cinématographiques de l’écrivaine. D’autant que pour Duras, Bresson était « l’un des plus grands qui aient jamais existé ». Pickpocket, Au hasard Balthazar, affirmera-t-elle, peuvent être à eux seuls le cinéma tout entier[3232][3232] Cahiers du cinéma, Les Yeux verts, n° spécial 312-313, juin 1980. ». En 1961, dans le sillage de Hiroshima, Une aussi longue absence comportera également des photographies, au nombre de trente-deux, issues du film tourné par Henri Colpi. Une différence majeure les distingue toutefois en termes de rapport texte/image : contrairement à Hiroshima, les photographies du second ouvrage sont toutes réunies en un seul cahier, en ouverture du livre après les titres et l’avant-propos, principe qui sera également adopté sur le scénario suivant de René Clair, Tout l’or du monde. La simplification de la mise en page et le coût ont dû présider à ce choix de fabrication. Cette rationalisation n’ouvrira pas pour autant une voie systématique à la photographie dans la collection « Blanche ». Dans Hiroshima, deux types de photographies cohabitent, qui sont principalement des photogrammes tirés du film. Alain Resnais, rappelle Robert Harvey, fait travailler « ses deux directeurs de la photographie, japonais et français, de façon étanche. Michio Takahashi filme à Tokyo et à Hiroshima et Sacha Vierny à Nevers et à Autun. Les deux photographes utilisent des pellicules de marques et de qualité différentes et, surtout, Resnais refuse à Vierny le visionnage de ce qui avait été tourné au Japon, de peur qu’il n’en soit influencé[3333][3333] Marguerite Duras, Œuvres complètes, 2011-2014, II, pp. 1638-1641.. De manière analogue, tout comme il procède avec ses deux directeurs de la photographie, « Resnais veut que Duras imagine ces scènes de la vie provinciale sous l’Occupation sans participer à leurs mises en images[3434][3434] Ibid. II, pp. 1638-1641.». De fait, elle ne verra le film qu’une fois monté. Ce qui fera dire à Duras : « Ce que j’ai appris tout simplement c’est que le cinéma ne diffère pas des autres arts et j’en suis heureuse… [3535][3535] Ibid. ». Pour les deux tiers d’entre elles, les photographies sont réparties dans les cinq parties qui composent l’ensemble du scénario. Quant à la dizaine d’images restantes, elles sont concentrées dans une des sections des appendices intitulée « Les Évidences nocturnes (Notes sur Nevers) ». Une partie où précisément Duras, suivant la consigne de Resnais — « Faites comme si vous aviez déjà vu le film et racontez ce que vous voyez [3636][3636] Ibid. » — se charge de la part littéraire et confronte, a posteriori, dans cette forme de montage qu’est la mise en page, les photographies du film à la « continuité souterraine [3737][3737] Ibid. » qu’elle avait établie pour leur donner naissance.

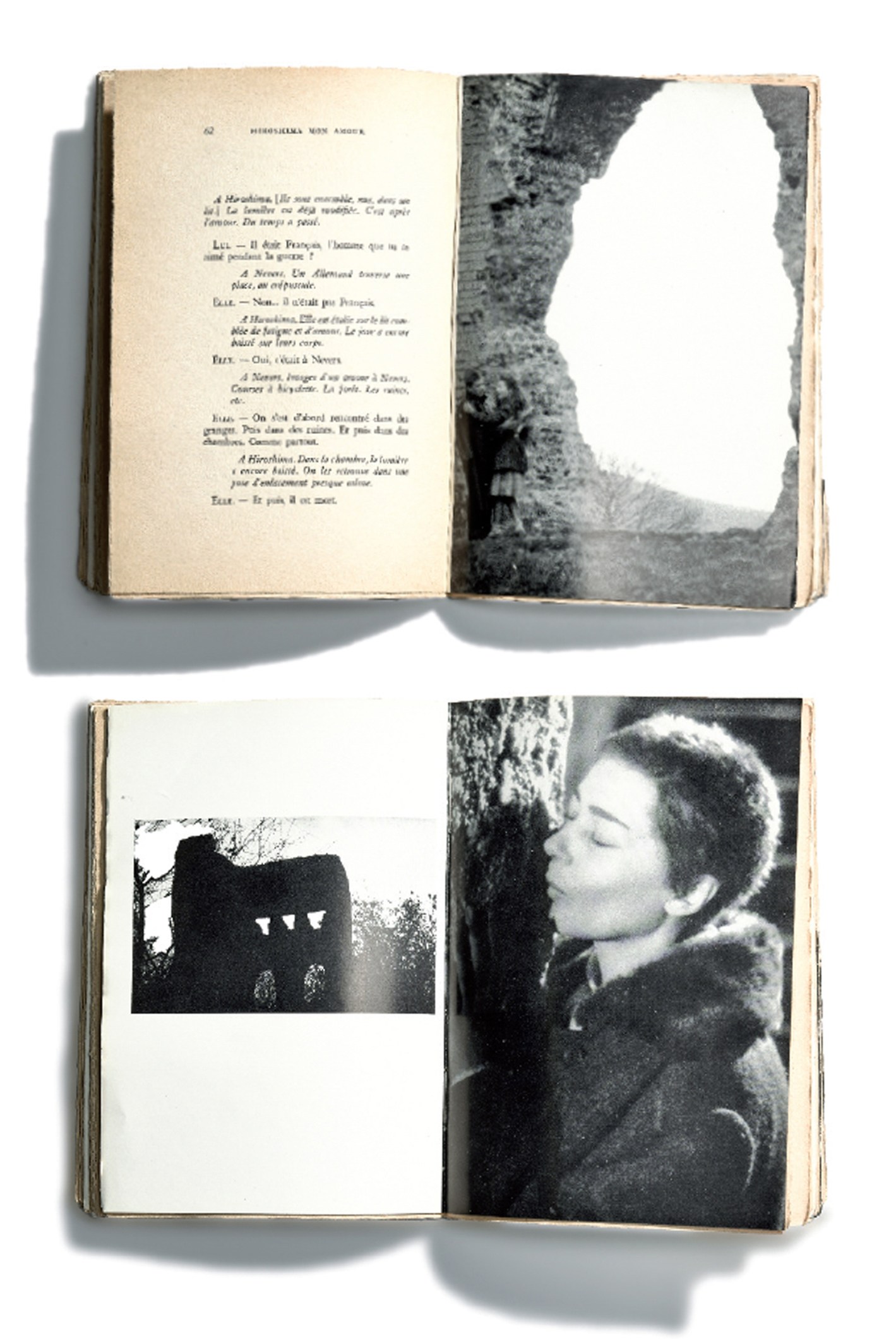

À titre d’exemple, les deux doubles pages suivantes dont les photographies sont disposées au recto et verso l’une de l’autre, donnent à voir cette continuité à l’œuvre dans la mise en page (voir ci-dessous).

Hiroshima mon amour (édition d’origine), p. 110-111

La première image représente une place de Nevers aux arbres taillés de manière sévère. En p. 110, le texte dit : « Nevers où je suis née, dans mon souvenir, est indistinct de moi-même ». La seconde photographie au verso est celle d’Emmanuelle Riva, incarnant une femme tondue à la Libération. En p. 111, Marguerite Duras dépeint la jeune femme en ces termes : « Elle a la pose d’une femme dans le désir, impudique jusqu’à la vulgarité. (…) Dégoûtante. Elle désire un mort ». Et sa tenue sera ainsi décrite : « Chemise de nuit en dentelles, de très jeune fille, faite par la mère, par une mère qui oublie toujours que son enfant grandit ». La succession des deux images invite à une analogie entre les deux tailles opérées, l’une sur les arbres dont les branches sont dressées comme des moignons, l’autre sur le crâne de cette jeune femme de 18 ans, punie sauvagement pour avoir aimé un soldat allemand.

Dans cet autre exemple ci-dessous, le rapprochement des images entre elles et leur rapport au texte forment une composition visuelle d’autant plus forte qu’elle est épurée.

Hiroshima mon amour (édition d’origine), p. 62 et suiv.

La première image laisse un trou dans la page, comblé à la page suivante par la femme de Nevers, tondue, anéantie, en ruine à son tour après la mort de son amant. À la masse blanche abyssale du ciel répond la pâleur d’un visage, puits de lumière émergeant de la cave. Ce que le texte dit : « On s’est d’abord rencontrés dans des granges. Puis dans des ruines. Et puis dans des chambres. Comme partout ». Le couple d’amoureux clandestins se distingue à peine au bord de cette béance qui figure le gouffre dans lequel ils vont s’abîmer.

Le parti pris d’adopter un noir et blanc très dense pour l’image de la jaquette ne se répète pas dans les pages intérieures, où le gris typographique s’accorde aux photographies imprimées dans des nuances de gris plus subtiles. Dans cette gamme de couleur, aucun des deux modes de discours — texte et image — ne prédomine sur l’autre visuellement. Un rapport d’égalité entre les deux constituants est comme institué par ce traitement graphique.

Même si rien ne permet de l’attester, on peut imaginer que Marguerite Duras fut à l’initiative de ce choix éditorial marqué, car exceptionnel, d’adjoindre des photographies aux différents types de récits, et de leur placement dans le livre, en regard du texte. Trois types de cadrage sont adoptés, dont deux principaux : celui d’origine, dans la majorité des cas, fidèle aux photogrammes issus du film. Le second correspond à l’agrandissement d’un détail qui occupe alors une pleine page dans le livre. Et le troisième enfin, occurrence unique, d’un format carré, est, selon toute vraisemblance, une photographie d’une scène du tournage (voir ci-dessous).

Hiroshima mon amour (édition d’origine), planche non-paginée.

Du mot à l’image : le cinéma à l’œuvre

Dès ce premier scénario, Duras entretiendra un rapport renouvelé à la photographie en relation avec l’écrit et mènera des expériences analogues à celle de Hiroshima, mais cette fois sur l’un de ses propres romans — Le Ravissement de Lol. V. Stein —, et comme seul maître à bord. Elle en rend compte en 1968 avec une précision aigüe, images à l’appui, dans l’émission intitulée « Chambre noire[3838][3838] Marguerite Duras du mot à l’image, émission « Chambre noire » 2 mars 1968. », produite par Michel Tournier et Albert Plécy. Habituellement orientée de manière presque exclusive sur le travail d’un photographe, l’émission se consacre cette fois à une « expérience d’écrivain ». Avec la collaboration des photographes Jeanik Ducot et Jean Mascolo, et de la comédienne Loleh Bellon, Marguerite Duras entreprend la réalisation d’une série de photographies à partir de son roman : « (…) j’ai voulu voir si je pouvais m’approcher de ma vision intérieure, de la vision des lieux, des choses et des gens que j’avais en écrivant le roman. Évidemment cette vision mentale, cette image mentale, qui est parallèle à l’écriture, vous ne pouvez jamais la retrouver complètement. Ce que vous pouvez trouver, ce sont des lieux parallèles, des images parallèles, des personnages parallèles, des choses qui auraient pu être imaginées par vous, de même nature ». Marguerite Duras restera pourtant au seuil du cinéma : cette « approximation très voisine » atteinte avec la photographie et son adéquation presque parfaite avec le texte ne donnera pas lieu à un passage au film. Personne n’en proposera une adaptation cinématographique, ni Duras, ni d’autres réalisateurs (Joseph Losey était potentiellement en lice). Au cours de la même année 1968, Duras franchira toutefois le pas avec un autre de ses textes, Détruire dit-elle.

Comme objet-livre intimement lié au film qui précède, à la musicalité de ses dialogues autant qu’à ses images, Hiroshima ne se prête-t-il pas encore davantage que le film à matérialiser ces lieux parallèles dont parle l’auteur, et à faire poindre la part souterraine du texte et des images ? Loin d’être fixation, sa « mise en livre », fait sourdre cette vision mentale et officie comme tremplin pour ouvrir l’imaginaire.

Dans cette opération voisine qu’est la mise en page, Marguerite Duras cerne ce qu’engendre le montage, et ce que son empreinte physique et son inscription sur le film révèlent :

« La Femme du Gange, c’est deux films : le film de l’image et le film des Voix. Le film de l’image a été prévu. Il sort d’un projet, sa structure a été consignée dans un scénario. (…). Le film dit : le film des Voix n’a pas été prévu. Il est arrivé une fois le film de l’image monté, terminé. Il est arrivé de loin, d’où ? Il s’est jeté sur l’image, a pénétré dans son lieu, est resté. Maintenant les deux films sont là, d’une totale autonomie, liés seulement, mais inexorablement, par une concomitance matérielle : ils sont tous les deux écrits sur la même pellicule et voient en même temps[3939][3939] Avant-propos de La Femme du Gange, dans Marguerite Duras, Œuvres complètes, 2011-2014, II, p. 1431. »

À l’instar de la pellicule, la page aussi devient le lieu de cette « concomitance matérielle ». L’éclat spécifique de cette première édition de Hiroshima tient à la mémoire du film mêlée à la puissance évocatrice de son texte, tous deux d’une intensité rare, dont la mise en page, sans relief appuyé, est propice à faire rejaillir ce qui est sous-jacent dans un processus analogue au montage cinématographique, tel que le décrit Duras. Ici ce que Godard désigne aussi comme l’émergence de la troisième image engendrée par cette opération de montage pourrait s’appliquer tout particulièrement à cette mise en page de Hiroshima, dans sa résonance avec le film : « (…) ce n’est pas une image après l’autre, c’est une image plus une autre qui en forme une troisième, la troisième étant du reste formée par le spectateur[4040][4040] Michael Witt, « Sauve qui peut (la vie), œuvre multimédia », in Nicole Brenez (dir.), Jean-Luc Godard Documents, 2006, Éditions du Centre Pompidou, Paris, pp. 302-315. ».

En cela, plus qu’un scénario et ses dialogues, cette publication marque une étape décisive dans le cheminement formel de Marguerite Duras vers le cinéma, — terrain d’expérimentation tout aussi fécond que la littérature — dont elle ne cessera par ailleurs d’interroger les contours et les limites, notamment dans ce texte d’accompagnement au film Le Camion, en 1977 :

« Le cinéma le sait : il n’a jamais pu remplacer le texte. Il cherche néanmoins à le remplacer. Que le texte seul est porteur indéfini d’images, il le sait. Mais il ne peut plus revenir au texte. Il ne sait plus revenir. Il ne connaît plus le chemin de la forêt, il ne sait plus revenir au potentiel illimité du texte, à sa prolifération illimitée d’images (…)[4141][4141] Marguerite Duras, Le Camion, Les Éditions de Minuit, 1977, p. 75. ».

Toutefois, dans cette forme de désaveu, ainsi que le souligne Jean Cléder, « [la] négation des pouvoirs du septième art est d’une grande ambiguïté, puisqu’elle s’effectue dans un cadre cinématographique ou péri-cinématographique[4242][4242] Jean Cléder, « Marguerite Duras | Une pensée du regard cinématographique : pour regarder “absolument” ». Publication et conférence organisée par l’Association Marguerite Duras..

De Hiroshima à Histoire(s) : ce que la mise en page révèle du cinéma

Qui mieux que Godard pouvait comprendre ce rapport ambivalent de Duras à l’image en mouvement ? En spectateur assidu de la chose imprimée, Gérard Blanchard — graphiste, essayiste et enseignant, entre autres multiples casquettes — avait établi ce rapprochement entre le cinéaste et Duras, en raison de son intérêt pour le cinéma graphique de Godard sur lequel il a produit un certain nombre d’écrits, à l’état de notes, consultables dans le fonds à son nom à l’Imec (Institut Mémoires de l’édition contemporaine). Y sont conservées par exemple deux revues des Cahiers du cinéma, le numéro 300 (de mai 1979), conçu et monté par Godard et annoté par Blanchard, et Les Yeux verts, numéro double 312/313 (de juin 1980) agencé par Duras. Les deux publications ont en commun leur mode d’assemblage du texte et des images, posé plutôt que figé, provisoire et presque désinvolte, comme si la pensée restait en mouvement, et un choix des photographies visuellement marquant. « Ça a commencé par une série d’entretiens qu’ils [Les Cahiers du cinéma] ont faits avec moi, puis ils ont voulu des interventions directes, enfin on a décidé que c’est moi qui coordonnerais tout le numéro qui m’était entièrement consacré. (…) C’est Godard qui m’a soufflé l’idée[4343][4343] Leopoldina Pallotta della Torre, Marguerite Duras, La Passion suspendue [1re parution en ital. La Passione sospesa, 1989], Seuil, 2013, p. 119. », confiera Duras. À la différence d’Hiroshima et d’Histoire(s), Duras se place avec cette revue dans le sillage graphique de Godard, qui la précède d’une année par la publication du numéro 300.

Dans la « Blanche », en revanche, le contraste dans la mise en page est particulièrement éclatant. Là où Duras s’inscrit dans les principes visuels d’une collection, Godard, lui, avec Histoire(s) du cinéma, impose une rupture radicale avec la maquette établie. À propos de cet ouvrage notamment, et des premières maquettes présentées par Jean-Luc Godard en 1995, le témoignage de Jacques Maillot, alors à la direction artistique de Gallimard, est éloquent. Ce n’était « ni un livre illustré, ni un livre de cinéma au sens classique, dira-t-il, mais une œuvre “écrite” avec des mots, des images, des blancs, des espaces typographiques ». Dans Histoire(s) du cinéma, aucune règle de gabarit n’est respectée : « La mise en page correspond au déroulement phonétique des mots dans les films. (…) Parfois les images sont plus près du texte pour qu’on les associe mieux mentalement, à d’autres endroits il les éloigne pour construire un autre rapport entre eux, et avec le lecteur. Je ne connais pas de travail comparable sur un livre[4444][4444] Jacques Maillot (entretien de Jean-Michel Frodon), « Je ne connais pas de travail comparable sur un livre », Le Monde, 8 octobre 1998.», conclura-t-il. Le cinéaste choisit également comme caractère le Bookman (dessiné par l’Américain, Ed Benguiat), en raison de son nom — « Voilà, “l’homme-livre”, c’est ce qu’il faut[4545][4545] Ibid.». Enfin, dernière entorse de taille à l’immuable « Blanche », celle d’imposer une image en couverture sur chacun des quatre tomes. Citons deux précédents dans la collection[4646][4646] Voir à ce sujet le travail de recherche de Jean-Marie Courant intitulé « Blanche ou l’oubli » qu’il a présenté lors d’une journée d’étude organisée par le Centre national des arts plastiques (CNAP) le 8 décembre 2016. : Paris de Charles-Ferdinand Ramuz (1939) et L’Œil écoute de Paul Claudel (1946).

1res de couvertures de Paris de Charles-Ferdinand Ramuz (Gallimard 1939), L’Œil écoute de Paul Claudel (Gallimard, 1946), et des Histoire(s) du cinéma de Jean-Luc Godard en quatre volumes (1968-1998).

À propos de L’Œil écoute, Godard, s’inscrivant malgré tout dans une continuité historique de la « Blanche », soulignera combien l’existence de ce précédent aura servi son argumentation pour persuader l’éditeur d’accepter une image en couverture : « J’ai montré à Antoine Gallimard une ancienne édition de L’Œil écoute de Claudel où sur la couverture il y avait une toute petite image. Et cela a emporté la décision. Grâce à Claudel ![4747][4747] Jean-Luc Godard, entretien, « L’imaginaire est plus réel que le réel », La Nouvelle Revue Française n° 606, octobre 2013. »

Mais si, comme on a pu le voir dans Hiroshima, contrairement à Histoire(s), il n’y a pas de coup d’éclat graphique, c’est que la nécessité de rupture n’obéit pas aux mêmes ressorts. La question de l’autorité se pose distinctement pour Duras et Godard en tant qu’auteurs dans la « Blanche ». Duras a ce double statut d’écrivain et de cinéaste alors que Godard s’impose comme monument du septième art. Ce coup de force de faire entrer le cinéma dans la « Blanche » sous cette forme graphique, Godard le clamera avec satisfaction encore tout récemment, en 2013 : « Oui, je suis un auteur Gallimard[4848][4848] Ibid. »

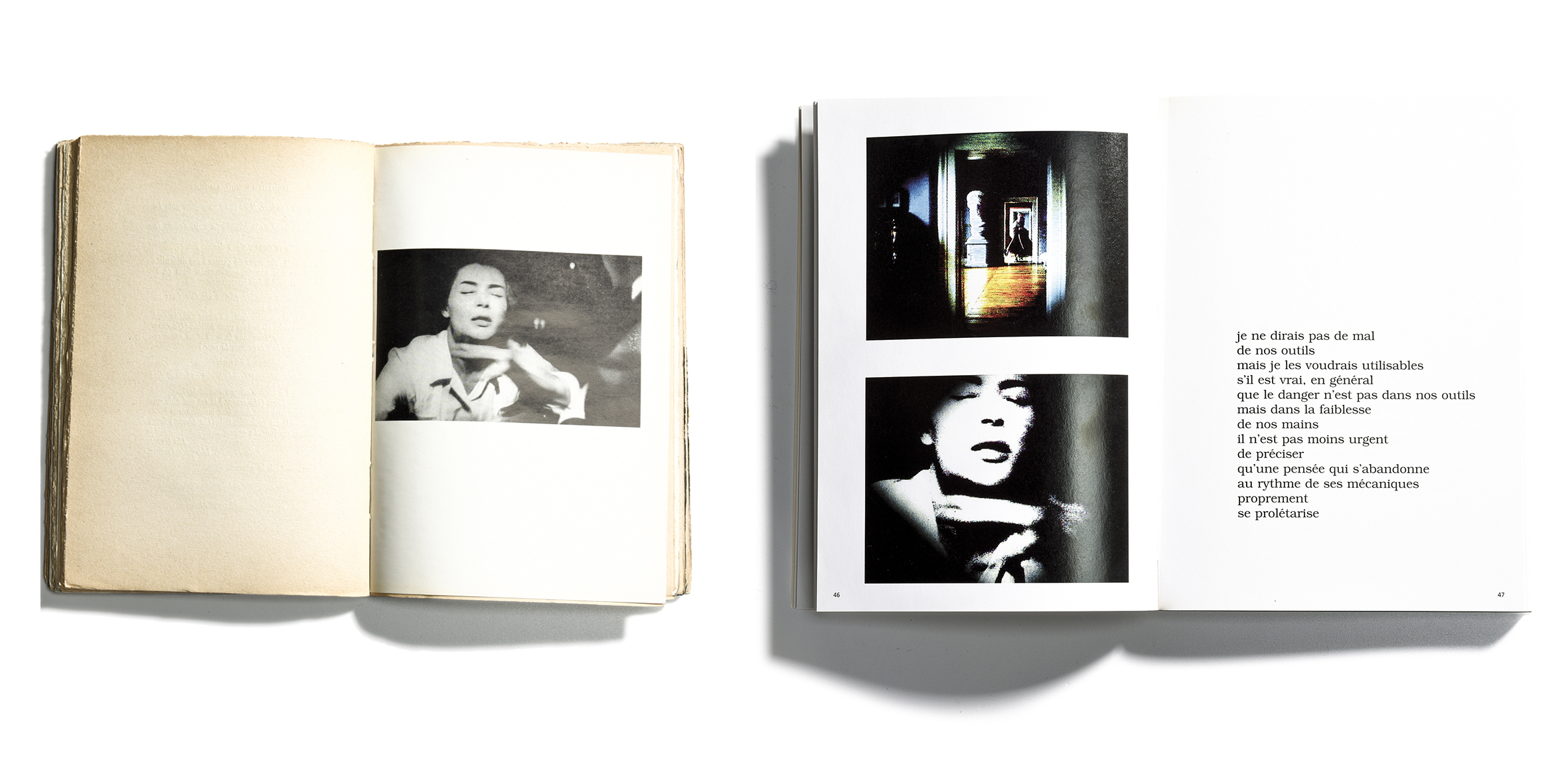

Une des différences formelles majeures qui distinguent Duras de Jean-Luc Godard tient à son absence de recours à la citation ou au collage. Dans l’entretien télévisé précédemment cité, Duras lui dit : « Il y a quelque chose dans le principe de l’écriture qui t’attire d’un côté et qui, de l’autre, t’insupporte et te fait fuir. Tu ne tiens pas le coup devant l’écrit. (…) Toi, tu fais un film d’abord, puis, tu essaies de racoler la parole[4949][4949] Émission Océaniques, « Duras-Godard », 1987. ». Pourquoi Marguerite Duras emploie-t-elle ce mot, « racoler » ? Pointe-t-elle son côté bonimenteur ? Est-ce qu’il citerait des textes pour en imposer, comme semble le suggérer ce verbe ? Telles sont les questions que formulera Georges Didi-Huberman dans un séminaire qu’il intitulera « Passés cités/pas cécité par Jean-Luc Godard[5050][5050] Georges Didi-Huberman, séminaire « Cinéma, histoire, politique, poésie », à l’INHA, novembre 2013-juin 2014. » où, rappelle-t-il, l’œuvre du cinéaste est une immense constellation de passés cités pour ouvrir les yeux, résister à la cécité. Est-ce que Godard ferait de l’esbroufe en citant ? « Je reconnais ce côté racolage, mais plus maintenant », fera-t-il comme réponse à Marguerite Duras. Il citera d’ailleurs dans ses films l’œuvre cinématographique de cette dernière à maintes reprises[5151][5151] Lire à ce propos Cyril Béghin Marguerite Duras, Jean-Luc Godard, Dialogues, Post-Editions/Centre Pompidou, 2014. notamment dans Histoire(s) du cinéma, où un photogramme recadré de Hiroshima figure dans le tome IV. Godard l’a-t-il choisi à partir du film ou est-ce l’image arrêtée dans le scénario qui a attiré son attention ? La question se pose même si dans Histoire(s) le traitement de l’image diffère et le cadrage est nettement plus resserré sur le visage, comme en extase, d’Emmanuelle Riva.

Emmanuelle Riva, dans Hiroshima mon amour (Gallimard, 1960) et dans Histoire(s) du cinéma (Gallimard, 1998)

En ne citant pas, Duras n’est ni en compétition ni dans l’irrévérence. Par son refus de se placer dans un sillage, de prêter allégeance, de donner prise à la reconnaissance, elle neutralise ainsi toute inscription, même si ses films comportent des allusions nombreuses et appuyées à certains cinéastes (Ingmar Bergman, Robert Bresson, Jean-Luc Godard, Straub et Huillet, par exemple).

« Ce que Duras invente, c’est ce que j’appellerai : l’art de la pauvreté. Petit à petit, il y a un tel travail d’abandon des richesses, des monuments, au fur et à mesure qu’on avance dans son œuvre, et je crois qu’elle en est consciente, c’est-à-dire qu’elle dépouille de plus en plus, elle met de moins en moins de décor, d’ameublement, d’objets, et alors c’est tellement pauvre qu’à la fin quelque chose s’inscrit, reste, et puis ramasse, rassemble tout ce qui ne veut pas mourir[5252][5252] Hélène Cixous et Michel Foucault (entretien), « À propos de Marguerite Duras », Cahiers Renaud-Barrault, n° 89, pp. 9-10. »

Par ces mots, Hélène Cixous, dans un entretien avec Michel Foucault, permet d’expliciter les sens et les contenus décelés dans la mise en forme de Hiroshima, qui irrigueront son cinéma à venir.

Tu n’as rien vu

Parmi les nombreux avatars que connut le texte, Hiroshima mon amour prit place dans un programme radiophonique intitulé « Histoire sans images[5353][5353] Programme radiophonique réalisé par Annie Cœurdevey, dans Marguerite Duras, Œuvres complètes, 2011-2014, II, p. 1650. » dont le titre ne manqua pas d’interpeller tant dans la « Blanche », Hiroshima mon amour fait figure d’ouvroir à images.

« Tu n’as rien vu » ou ce que peuvent cinq mots pour le souvenir. « Tu n’as rien vu » fut l’un des titres envisagés au film Hiroshima, dont l’amorce elliptique, réactive pour ceux qui, une fois une seule, l’ont entendu, lu ou encore vu, une ritournelle taillée pour se graver dans la mémoire. Plus de cinquante ans après, Vous n’avez encore rien vu deviendra le titre d’un des tout derniers films de Resnais, sorti en 2012. L’incantation est reprise, mais dans l’intervalle, l’adresse a changé, la promesse d’envoûtement brûle encore, même si l’intensité érotique s’est perdue. Et non, nous n’avons rien vu. Et c’est à cette suspension, infinie et lancinante, que renvoie encore et toujours ce livre, et ses images souterraines.

4e de couverture d’Hiroshima mon amour (Gallimard, 1960)

Toutes les illustrations de ce texte sont des photographies de Nathalie Guyon.