Edito #10

La Saison des crues

« La crue a bouleversé l’optique quotidienne, sans pourtant la dériver vers le fantastique ; les objets ont été partiellement oblitérés, déformés : le spectacle a été singulier mais raisonnable. »

Roland Barthes, « Paris n’a pas été inondé »

I.

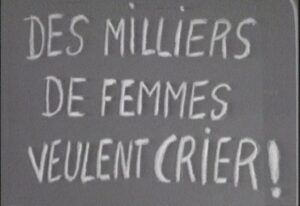

Nous sortons de la saison des crues, et les eaux de la critique ont quelque peu débordé. À la source de cette crue, il y a eu, notamment, les prises de parole successives de Judith Godrèche (et ses conséquences parfois très concrètes – la création de la commission d’enquête relative aux violences sexuelles dans le milieu du cinéma, par exemple). Parmi ses accusations, il y en a une adressée à la Critique : elle aurait participé à la fabrication de cette « couverture pour un trafic illicite de jeunes filles. [11][11] L’expression vient de Benoît Jacquot lui-même, dans un épisode d’une série documentaire de Gérard Miller, intitulée Les Ruses du Désir (l’épisode en question étant « L’interdit ») : « Le fait est que d’une certaine façon, faire du cinéma est une sorte de couverture […] pour des mœurs de ce type-là. » Judith Godrèche reprendra l’expression en remplaçant les « mœurs » par le « trafic illicite de jeunes filles » lors de son discours aux Césars. »

Nous pensons que cette affirmation est exacte. On a depuis bien nommé les responsables : il y a des textes précis, des entretiens racoleurs, des dîners dont les participants ont été cités. Nous pensons aussi que la critique de cinéma a, historiquement, participé à plusieurs fabrications, notamment celle de « l’auteur de films », et que l’imaginaire qui s’est associé à cet auteur lui a donné à tort certains droits, celui de gifler par exemple. Nous pensons, enfin, que la fabrication d’un film n’exige pas de franches violences, et sûrement pas de violences sexuelles.

On fait un faux procès en faisant remarquer, avec un peu de condescendance, que les auteurs (et les producteurs) n’ont pas attendu la politique des auteurs pour abuser de leur pouvoir : il est certain que ce n’est pas le cas, bien au contraire. L’affaire Weinstein et la médiatisation du mouvement #metoo qui a suivi le prouve. Nos propos ne désignent pas une « fonction artistique », mais, précisément, un système. Dans le cinéma de multimilliardaires comme dans la pauvreté du cinéma d’auteur, la bonne volonté se heurte aux logiques de pouvoir et de domination, et à leurs conséquences économiques, matérielles [22][22] Dans un entretien publié récemment dans ces pages, Alain Guiraudie affirmait : « Je vois bien que les techniciens, qu’ils soient bien payés ou payés des clopinettes, ils travaillent aussi bien, et je pense que les producteurs et les diffuseurs misent là-dessus. Donc il faut aussi se battre contre une sale tendance à essayer de tirer les choses vers le bas ! ». La défense du particularisme culturel « d’ici », de ce cinéma modeste et qui peut tirer sa beauté de sa modestie, ne peut pas devenir, comme elle l’a parfois été, la défense d’un passe-droit pour imiter les comportements des producteurs « là-bas ».

Ce qui compte, comme cela a été expliqué par ailleurs, c’est comment la critique (et une certaine idée de la politique des auteurs) a pu, a posteriori, « justifier » des comportements répréhensibles, en plein jour, sous couverture d’art : c’est ce qui se passe dans les textes incriminés. En effet, toute la société, couche par couche, est concernée par les violences sexuelles. Le cinéma, cependant, a une particularité : il est à la fois un champ où des violences se déroulent et sont couvertes par un système (dont la critique fait partie) ; et un certain type de représentations qui vient projeter, agrandir ces violences – et, parfois, les justifier (notamment à travers la critique). La critique aussi, donc, puisqu’elle fait partie de la société, a son rôle à jouer, au même titre que tous les discours, tous les textes, tous les champs.

Il y a des subtilités, dira-t-on ; incontestablement il y en a. Que les Cahiers du Cinéma furent plus que quelques pages incriminées (et cela a été, aussi, des pages magnifiques, un mouvement essentiel de la pensée du cinéma, un lieu d’écriture unique) ; que Doillon et Jacquot, parfois vus comme des cinéastes rances, poussiéreux, n’ont pas toujours été défendus par la critique. Cela ne change rien au rôle symbolique de la critique, qui ne peut pas refuser qu’on la considère comme une partie du corps du système-cinéma (ses jambes ?).

Ce que la critique ne doit pas oublier, indifféremment mais autant, c’est que le politique est aussi un critère d’appréciation des films. Il y a alors deux critiques : la critique a priori et a posteriori, pourrait-on dire.

II.

On pourra dire, facilement, « sur tout cela tout le monde tombe d’accord. » Ce n’est pas certain, tant l’idée que le trouble, le mal, la violence est consubstantielle à l’art du cinéma, semble encore profondément ancrée dans les discours critiques. Et quand ce n’est pas cette affirmation qui est faite dans ces termes (elle l’est encore parfois, notamment par les cinéastes eux-mêmes), on lit un détour qui nous semble arriver au même point : qu’il faudrait prendre « sans aprioris » tous les objets, d’abord s’intéresser à ce qu’ils produisent plutôt qu’à une « grille préétablie » qui échouerait à rendre compte de manière satisfaisante de leurs subtilités propres. Or cette expression sert parfois de paravent pour cacher que l’on ne parle pas de la même chose : il y a dans la critique une part de jugement, et on juge bien selon des critères – certes un peu abstraits, personnels, complexes, volontiers cachés. Mais ces critères existent même chez ceux qui s’en défendent, en arguant d’une disponibilité à l’œuvre seule, devenue à la fois objet et principe critique de tout commentaire. Il y a bien des grilles, notamment des grilles politiques, celles des comportements que l’on se permet de juger acceptables ou non, de ce que la critique se permet d’écrire ou non, d’aimer ou non, de défendre ou non.

On peut d’abord estimer que les conditions matérielles dans lesquelles se fabriquent un film sont « visibles » dans le produit final : croyance quasi-spirituelle de la conservation par la caméra, une certaine « tradition Cahiers ». Il se trouve que, et cela a été largement remarqué, les films de Jacquot, de Doillon, peut-être de Garrel, portent aussi à même l’image la marque de ces abus. De ces abus « au nom de l’art », ils sont l’image exemplaire, la justification ; c’est d’ailleurs en cela que l’on peut les revoir, s’y intéresser si on le veut vraiment (personne n’est obligé de le faire) ; ils sont l’image de ce monde où les hommes violent les femmes, où les femmes sont des objets faits pour être regardés. Pourquoi cette image a-t-elle été défendue, aimée ? Est-ce que personne ne voyait rien ? Voilà une piste : c’est le même effet que les livres de Matzneff, cette défense très française du séducteur de jeunes filles, pourtant tellement visible pour celles et ceux qui le voyaient de l’étranger. On n’a pas voulu voir, importer ces « pensées d’outre-Atlantique » dans la Critique. Nous voilà dans de beaux draps.

Alors, le dire, ce n’est pas révéler un sale petit secret qu’il aurait fallu taire. La critique n’en a pas forcément les armes, elle qui estime justement les objets finis ; mais elle n’est pas désarmée, d’ailleurs elle se défend très bien contre les accusations qu’on porte envers elle. Certain·e·s critiques pourront qualifier ce geste de négation du cinéma, de négation de l’esthétique, au motif qu’il faudrait « rester attentif au geste précis et unique de chaque film ». On le doit, oui ; et on peut remarquer quand ce geste nous rappelle quelque chose, et que cette chose nous déplaît. La critique n’agit pas en vase clos, elle n’est pas hermétique, elle joue aussi un rôle sur ce que l’on voit dans les films, et même, à son échelle, sur comment on fait les films, et « [ses] débats dépassent donc, par force, la question de l’art », comme on le lisait dans un édito de Débordements. Il ne s’agit pas de se sentir « responsable » des textes du passé mais de ne pas les reproduire, tout simplement. Débordements pourrait, comme toute revue, aussi faire un peu d’autocritique : ce serait une joie et pas une honte (et sûrement pas une « repentance »).

Il est aussi, cependant, possible (et même à peu près certain) que les conditions de fabrication du film soient au moins en partie invisibles, absentes des images. On peut alors opérer une sorte de retournement ironique ou dialectique de la croyance en l’enregistrement de la réalité, en considérant que si l’on sait (parce que les images du film sont univoques, ou parce que cela a été documenté par ailleurs, peu importe) que des films ont été faits d’une manière ouverte et libre, alors cette ouverture et cette liberté transparaitront à l’écran – voilà un critère possible, celui de la liberté comme critère de beauté d’un plan. Pour nous, ce peut être des films de joyeuses bandes comme Le Gang des bois du temple, des films de femmes et de féministes, comme Mambar Pierrette de Rosine Mbakam ou Nous d’Alice Diop, des films faits dans un artisanat simple et ouvert comme ceux d’Alain Guiraudie, des films faits dans des cadres alternatifs, ceux du cinéma dit expérimental – de James Benning à Ben Russell, d’Amy Halpern à Trinh T. Minh-Ha…

III.

Vient ici un autre enjeu, celui de la cinéphilie, ou sa transformation dans la critique, c’est-à-dire le jugement, le goût. En effet, tous les films ne se valent pas : Barbie, ce n’est pas Saint Omer, pas seulement que le premier est un blockbuster américain et le second un film d’auteur français. Les deux films, qui abordent pourtant des thématiques similaires (relation mère-fille, mythe et fantasme…) diffèrent à tous les niveaux : la grosse machine hollywoodienne, finalement avare en rose bonbon, se révèle souvent creuse et grisâtre, superficielle, désincarnée (elle pourrait ne pas l’être !), et fait pâle figure face à un film tenu jusqu’au bout, qui fend, par la force paradoxale de son austère dispositif, ce que ses personnages ont de plus profond, leur peau, pour aller au fond de leur chair, de leurs « cellules chimériques ».

Ce goût du critique, qui se mêle dans l’impératif du jugement, on sait que cela ne va pas de soi, qu’il y a des grands critiques dont on entend souvent, à tort ou à raison, qu’ils avaient « mauvais goût » (Bazin est un des premiers exemples). Inutile de préciser qu’il y a des lieux cinéphiles où ce goût est encore absolument souverain, et où la (septième ?) obsession magnifique pour la sainte beauté et le geste aussi imposant qu’abstrait d’un auteur constituent le tout des discours et des mesures, sans regard politique, borgne donc. Inutile de dire que l’on ne parle pas la même langue quand nous défendons un geste, et même, parfois, une certaine idée de la beauté.

Il y a bien des films aimés, adorés à la rédaction ; récemment encore, le simple fait de prononcer le nom de Kiyoshi Kurosawa (cinéaste précis, méthodique, froid même, pas exactement « ouvert et libre ») y a fait monter une vague d’enthousiasme. Il y a aussi, dans la rédaction, des critiques qui, il y a un ou deux ans, auraient cité Philippe Garrel dans leur panthéon personnel – et mis Le Grand Chariot dans leurs « tops » de l’année dernière. Deux choses sont alors, conjointement, justes : la volonté d’exprimer un désir, de formuler un trouble dans un texte ; et le banal « sens des priorités ». Nous considérons qu’il faut, sans annuler le goût et le trouble créé par les objets (y compris les moins agréables à manipuler), se souvenir que la critique a un rôle médiatique et que si aucun film n’excuse une agression, aucune larme versée devant un film n’autorise à le défendre envers et contre tout (et surtout à n’importe quel moment), que la critique qui s’engage le fait d’un point de vue toujours très situé. Aussi avions-nous abandonné la publication d’un texte sur Les Amandiers, même précédé d’un encart recontextualisant l’autour du film et qui se proposait d’en interroger les conséquences esthétiques ; aussi une proche de la revue, qui s’était engagée à écrire sur Le Grand Chariot et qui avait déjà écrit sur l’œuvre de Garrel, y a-t-elle renoncé. Nous ne nous refusons pas d’aborder des sujets ou des objets, mais nous nous refusons l’indélicatesse (pour ne pas dire l’indifférence) au nom de la défense de l’art, y compris celui que l’on tient le plus près de nous.

Nous gardons aussi à l’esprit que le monde extérieur existe, que les situations de précarité, dans le monde de la critique, touchent plus souvent les femmes, qu’elles en sont plus souvent victimes et qu’il ne suffit pas de déclarer que notre revue est féministe pour qu’elle ne reproduise pas ces mécanismes extérieurs – il y a, là aussi, de l’autocritique possible, et cette « saison des crues » a aussi secoué l’intérieur de la rédaction. Il y a à Débordements plusieurs critiques, chercheurs, auteurs dont les approches sont différentes, et peut-être même, à certains égards, contradictoires. Ces différences sont-elles, au fond, plus importantes que les différences de goût, d’un film aimé par l’un et non aimé par l’autre ? L’important est que nous partons du même point, terre à terre : qu’il y a des choses qu’on ne justifie pas ; que dans le cinéma rien n’est vraiment « sacré » (sûrement pas les monstres). Quand vient la crue, il faut d’abord et avant tout croire ; les perceptions sont modifiées mais les points cardinaux et la gravité ne s’inversent pas pour autant. Et alors, comme Pierrette dans le film de Rosine Mbakam, il faut faire la part des choses, mettre de côté une ou deux obligations, et évacuer l’eau sale, inflexiblement, seau après seau.

*

Débordements publiera, dans les semaines à venir, une série de publications autour de questions et d’enjeux féministes.

Pierre Jendrysiak

pour Débordements