Judith Godrèche contre la dictature des auteurs

« Qu'est-ce que le journalisme de cinéma »

Les interventions médiatiques récentes de Judith Godrèche sont le signe d’un tournant radical dans le #MeToo français. Elles révèlent la puissance transformatrice du mouvement, au-delà d’une première « libération de la parole », à même de refonder les conditions de production des films et de la critique de cinéma, dans une perspective féministe.

La preuve par le montage

Déjà Adèle Haenel, sur Médiapart, refusait tout essentialisme : « les monstres n’existent pas ». Judith Godrèche et Laurène de Foucher, journaliste au Monde, le répètent sur le plateau de l’émission C ce soir, ce lundi 13 février : « c’est un rapport de force », rappelant que les violences sexistes et sexuelles sont avant tout l’expression locale d’un système de domination qui trouve dans les structures du cinéma un lieu privilégié. En écoutant Judith Godrèche, il apparaît clairement que c’est bien à ces structures qu’entend s’attaquer la cinéaste, tant à leur fonctionnement qu’au corpus intellectuel qui les adoube.

Un moment de montage survenu sur le plateau pourrait, à lui seul, résumer ce geste politique : une archive et son commentaire, convoqués par la cinéaste elle-même. Karim Rissouli l’introduit ainsi : sur un autre plateau, Judith Godrèche s’était souvenue d’un moment de télévision survenu bientôt trente ans auparavant. Il s’agissait de son passage au « Cercle de minuit », l’émission animée par Laure Adler, intervieweuse en 1995 et voisine de plateau ce soir de février 2024. Judith Godrèche y présentait son premier roman, écrit après avoir fui l’appartement de Benoît Jacquot, Point de côté. L’entretien s’achève et, soudain, la présentatrice lance un magnéto – brusque geste de montage face auquel, prise au dépourvu, l’autrice de 21 ans ne peut que se murer derrière un sourire figé. Les images sont celles de Benoît Jacquot et du personnage qu’il lui avait imposé, autrement dit, les images d’une aliénation dont la violence avait été capturée, par le film, sur son corps et sur ses traits d’enfant.

Mais ce soir de 2024, la bobine s’interrompt avant l’extrait du film. Le geste de montage n’est plus celui d’une émission nocturne de 1995, où les spectateur·ices sont massé·es autour d’une conversation faussement débonnaire qui dissimule mal un rapport de force asymétrique. Cette fois, c’est Judith Godrèche, cinéaste, qui est à l’origine de ce moment d’archive sur lequel elle peut désormais s’appuyer pour dire à Laure Adler la place qu’elle occupait dans ce jeu de domination. Laure Adler se défend bien sûr, continuant de confondre le personnage et la femme dans des explications alambiquées, avant, plus tard, de formuler de maladroites excuses.

Il n’a de toute façon jamais été question d’obtenir des excuses, mais de remettre ces images sur la table de montage. « Parlons-nous » exhorte d’ailleurs Judith Godrèche, s’adressant aux personnes aujourd’hui « cachées dans les bois » qui la connaissaient à la fin des années 1980. La cinéaste fait la même chose avec les images : elle les fait parler, elle les met en dialogue avec ce nouveau cadre qui ressemble tant, relève-t-elle, à la mise-en-scène du plateau de 1995, mais où tout a changé.

L’ennemi principal

Judith Godrèche connaît les répercussions matérielles de ses paroles : se soustraire à la dictature des auteurs n’est pas sans conséquence. « Je ne travaillerai plus jamais. » À la question qui découle inévitablement de cette affirmation, prononcée le sourire aux lèvres, elle répond en nommant les institutions qui se sont historiquement faites les relais de cette domination : « Sur mon pauvre Instagram, je m’en suis prise à Télérama, aux Cahiers du Cinéma… » Plus tard, elle nommera Serge Toubiana, convoquant sur le plateau le spectre d’une critique de cinéma dont chacun·e a en mémoire le renouveau masculiniste et l’assentiment effréné aux pires dérives de la dictature des auteurs à la fin des années 1980.

Le numéro de février 2024 des Cahiers, « Les femmes sont dans la place », pourrait laisser penser que cette période s’est achevée avec les rédactions passées – bien que la revue n’ait jamais eu de rédactrice en chef et que le choix de ce titre surprenant n’ait pas été laissé aux femmes autrices du dossier. La lectrice que je suis peut saluer un premier effort historiographique et, plus généralement, une meilleure représentativité de la voix des femmes dans la critique en France.

Pourtant, selon Judith Godrèche, le traitement promis à sa parole n’a pas été respecté : la cinéaste avait requis d’être présentée comme telle et estime, dans ses stories Instagram, avoir été reléguée au rang d’actrice – dans le sommaire du numéro, son entretien est annoncé dans la rubrique « Paroles d’actrices ». Judith Godrèche fait alors le lien entre l’objectification qu’elle subit autrefois, et le non-respect de la condition qu’elle avait posée à un entretien qu’elle avait d’abord refusé : celle d’être interrogée en tant qu’autrice.

Sans doute sa réaction trouve-t-elle sa source dans une vision d’ensemble de l’histoire des Cahiers qu’essaie d’infléchir une nouvelle rédaction qui a fait de la parité sa condition. Impossible toutefois d’oublier que la « politique des auteurs » est née entre les pages de cette revue, au moment de sa fondation, et que malgré les tentatives d’atténuation postérieure en forme de « poétique des auteurs », nous savons aujourd’hui qu’il fallait bel et bien entendre le mot « politique » au sens fort. Cette stratégie de légitimation visant à faire figurer le cinéma au rang des beaux-arts en le rapprochant de la littérature – la fameuse « caméra-stylo » – s’est aussi accomplie au prix de la reconduction d’une structure masculiniste de l’art : l’auteur, un homme dont le génie s’élèverait, prince des nuées, bien au-dessus des considérations humaines – alors celles des femmes… Cette politique, donc, a également façonné la critique de cinéma telle que nous continuons de la connaître aujourd’hui : revendiquant l’esthétique comme seule voie d’entrée dans le film et séparant volontiers l’homme de l’artiste. « Pardon, mais je me pose la question. Qu’est-ce qu’un ‘journaliste de cinéma’ en France ? demande Judith Godrèche. Je sais ce que sont les journalistes d’investigation. Les journalistes qui ancrent leur intelligence et leur culture dans une connaissance de la vérité. J’ai la chance de les connaître. Mais pourquoi faire l’impasse sur ce savoir quand on travaille dans ‘le journalisme de cinéma’ ? » [11][11] Une question à laquelle nous tentions de répondre dans notre lettre de vœux au Syndicat de la critique en décembre : un journalisme politique comme les autres.

Après la représentation

Judith Godrèche, comme d’autres, n’est pas dupe de la représentation : elle sait qu’apparaître ne suffit pas, il faut exiger davantage. Nancy Fraser, dans un célèbre article, constate que les luttes politiques sont bien souvent envisagées selon deux catégories qu’elle propose de rapprocher en montrant leurs interrelations : les luttes sociétales, qui visent la reconnaissance, et les luttes sociales, qui exigent la redistribution. Pauline Clochec, dans son excellent Après l’identité. Transitude et féminisme [22][22] Pauline Clochec, Après l’identité. Transitude et féminisme, Hystériques et Associées, 2023, cite Fraser et invite à son tour à dépasser la seule question de l’identité (et sa simple reconnaissance dans l’espace public) au sein des luttes féministes et transféministes, au profit d’un réinvestissement de l’approche matérialiste. L’autrice propose de penser la domination patriarcale en termes de conscience de classe fondée sur une condition partagée : le genre et la vie qui nous est faite en fonction de cette assignation. La représentation, en cinéma comme dans la critique, relève avant tout d’une quête de reconnaissance, et rien de plus. On semble nous dire : « Tenez, voici une femme, c’est là son identité, regardez-la, reconnaissez-la, écoutez-la. Vous sentez-vous bien représentées maintenant ? De quoi vous plaignez-vous ? Vous avez un modèle auquel vous identifier ! » Or le cinéma étatsunien s’est évertué à nous prouver ces dernières années qu’il n’est rien de plus récupérable que la représentation – il suffit, par exemple, de nommer Greta Gerwig présidente du jury à Cannes pour estimer avoir bien négocié son « tournant #MeToo ».

À l’inverse, Judith Godrèche et d’autres féministes associent résolument l’idée de redistribution à l’étape première de la représentation, investissant ainsi le terrain d’une lutte sociale manifeste. À C ce soir, la cinéaste ne se trompe pas lorsqu’elle établit un lien direct entre les commissions du CNC attribuant l’avance sur recette, et la validation matérielle que celles-ci ont apporté à des scénarios se repaissant de relations sexuelles avec des mineur·es. Sur Médiapart, aux côtés d’autres actrices, la conversation aboutit naturellement à la question du droit du travail qui ne devrait pas être balayée, comme c’est trop souvent le cas, par la relation sacrée qui unit un réalisateur et « son » actrice.

« Sacraliser les auteurs » : c’est en ces termes que Judith Godrèche formule le reproche qu’elle adresse aux « journalistes de cinéma », pointant cette sphère invulnérable, faite d’idéologie et de fétichisme, qui entoure les réalisateurs pour les abstraire des lois humaines.

La cinéaste entend donc bien redistribuer et transformer le statut d’auteur·ice – ne serait-ce qu’en lui adjoignant cette inflexion inclusive, non pas à des fins symboliques mais bien pour en signifier la mise en partage. Là encore, Judith Godrèche explique, matériellement, quelles conditions de travail avaient été prévues, sur le tournage de sa série Icon of French Cinema, pour la jeune actrice de quatorze ans, Alma Struve, interprétant le rôle de Judith, une enfant sous emprise. La cinéaste explique s’être volontairement dessaisie d’une part du pouvoir qu’elle exerçait sur le tournage en tant que réalisatrice, au profit d’une autre adulte dont la présence était entièrement dévolue au bien-être de l’actrice. « Le pouvoir arrête le pouvoir » ? En tout cas, la coordinatrice d’intimité constitue indiscutablement une proposition de contre-pouvoir à l’autorité de l’auteur·ice. Au-delà de la représentation d’une parole et d’une histoire individuelle, la cinéaste était donc bien là pour montrer qu’en cinéma, une autre division du travail est possible.

Les travailleur·euses de la critique[33][33] Il se trouve qu’avec nos camarades de Critikat, particulièrement Josué Morel, rédacteur en chef de cette revue en ligne amie, je suis souvent engagée dans un débat concernant la nature de l’activité critique (depuis un entretien réalisé par lui et Mahaut Thébault). Josué considère que la critique est un travail, quant à moi, j’avais tendance à tenir la position selon laquelle il s’agissait d’un loisir – sans doute liée à la forme associative de notre revue et à l’absence de revenu associé à cette activité. À la lumière des récents événements et des rapports de force qu’ils révèlent, je m’apprête à réviser ici complètement ma position : si le travail crée la valeur et que la critique crée une valeur symbolique (venant s’ajouter à la valeur réelle créée par les acteur·ices et les technicien·nes) accumulée par l’auteur, alors la critique est un travail, et l’auteurisme, du travail mort.

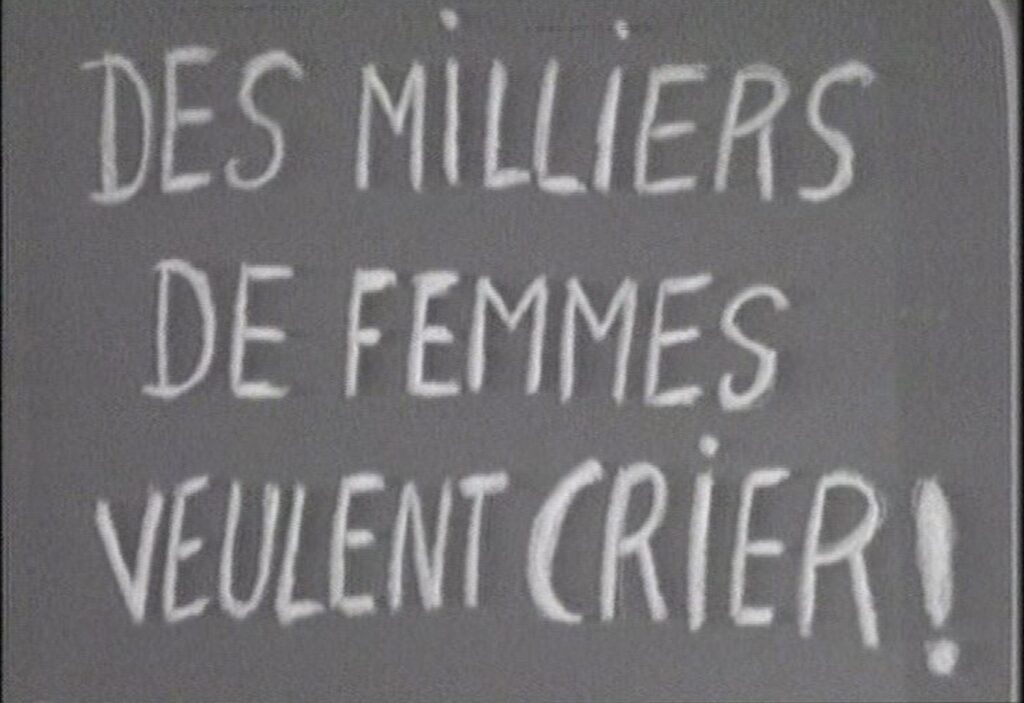

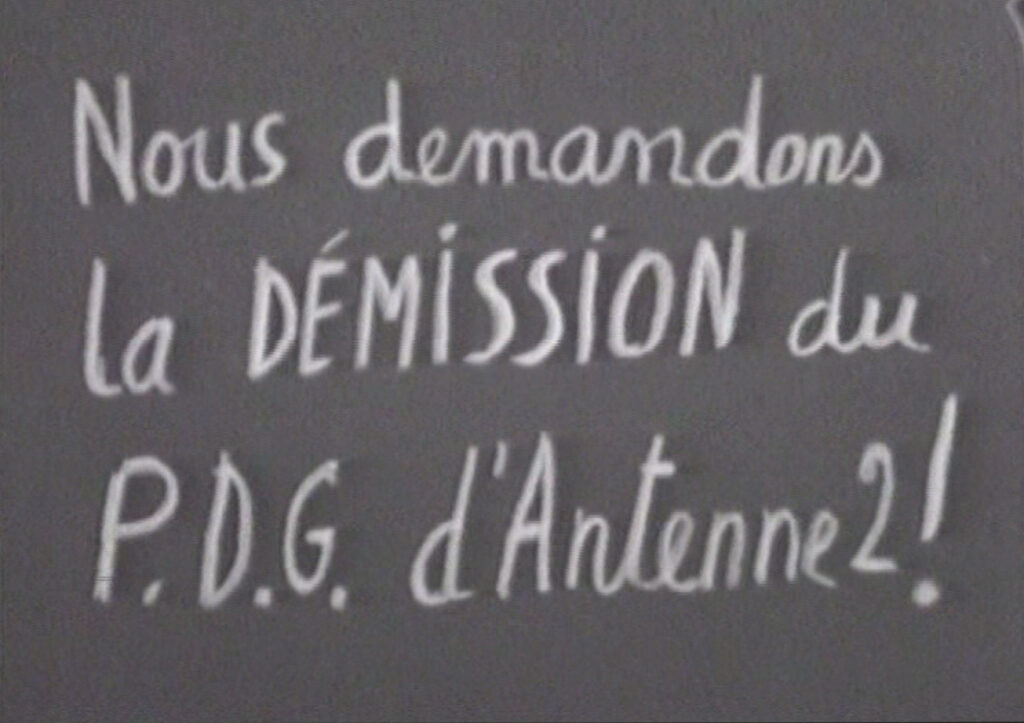

« J’espère. C’est un work in progress. » conclut Judith Godrèche, dans son entretien aux Cahiers, lorsque son interlocutrice affirme : « Mais là [avec ce numéro], les choses changent. » La critique de cinéma fait elle aussi partie des conditions matérielles à l’origine de l’exploitation des femmes, en sacralisant la figure de l’auteur. Elle est aussi un lieu de travail où s’exerce la domination patriarcale, et si une critique nous l’a bien montré récemment, il s’agit de Camille Nevers – qui fait partie du mouvement #MeToo français et dont le témoignage ne figure malheureusement pas dans le numéro des Cahiers. Au Masque et la Plume où elle intervenait, Camille Nevers a signifié, le 24 septembre dernier, son refus de voir le dernier film de Philippe Garrel, en exposant ses raisons. « Comme il faut marquer le coup, et que chaque chose en son temps, par solidarité avec Clotilde Hesme, Laurence Cordier, Anna Mouglalis, celles qui ont pris la parole anonymement pour dire qu’il y a des auteurs autoritaires dans le cinéma, j’ai décidé de ne pas aller voir le film. » Après la diffusion de l’émission, la médiatrice de Radio France s’est fait le relai de onze messages d’auditeur·ices, dont la moitié de messages paniqués, parfois violents dans lesquels les insultes sexistes ne manquent pas : « hystérique », « stupide », « donneuse de leçon », « si j’étais elle, de honte je me cacherais dans un trou de souris ». À l’occasion de la refonte de l’émission, les auditeur·ices ont appris sa non-reconduction au sein de l’équipe, au profit d’une critique du journal de droite Le Point, autrice d’un livre dont je me contenterai de reproduire ici le titre : Roman Polanski. Vie et destin de l’artiste – entendre « l’auteur ». « Qu’est-ce qu’un·e ‘journaliste de cinéma’ en France ? » demande, quelques mois plus tard, Judith Godrèche. Une travailleuse, elle aussi, prise dans des rapports de domination au service de la figure de l’auteur – tantôt patron, tantôt patriarche de la « grande famille du cinéma », tantôt génie abstrait des rapports de production bassement matériels mais les affectant malgré tout, par sa simple existence – ou bien au service d’une structure qui, même si elle n’y croit plus vraiment, continue de fonctionner comme avant, par habitude.

Quelques jours après la parution du numéro « Les femmes sont dans la place » et au lendemain des passages médiatiques de Judith Godrèche, les Cahiers publiaient un communiqué titré « La critique en question », en forme de mea culpa, que plusieurs voix sur les réseaux sociaux ont pu juger timide et tardif. Le texte désigne un « prolongement parfois dévoyé de la ‘politique des auteurs’ » que mettrait en lumière le journalisme d’investigation, en forme d’espace exogène à la critique à même de la sauver de sa propre cécité, mécaniquement tempérée (c’est ainsi que s’achève le texte) par la parité nouvelle du comité de rédaction.

On pourrait d’abord se demander pourquoi le journalisme de cinéma, a fortiori commercial, ne se doterait-il pas des outils de l’enquête ? Télérama a par exemple récemment ouvert sa propre cellule d’investigation.

En ce qui concerne l’hypothétique « dévoiement » de la politique des auteurs, je crois pour ma part qu’il s’agit d’une permanence : dès son fondement dans une revue éditorialement ancrée dans la droite réactionnaire, elle engageait le cinéma dans une division masculiniste du travail artistique[44][44] Les travaux de Geneviève Sellier sont, à ce titre, d’utilité publique.. Lors de son passage sur France Culture, dans l’émission Signe des temps du 18 février 2024, Marcos Uzal tentait, à nouveau, de sauver la politique des auteurs comme une manière de défendre la création contre la prédation capitaliste des studios et des producteurs, notamment hollywoodiens. Il évoque le cas de Pialat dont « on sait qu’il était violent sur les tournages » et de la gifle donnée à Sandrine Bonnaire dans À nos amours, pour illustrer la position nouvelle du [sic] critique selon lui, entre prise de conscience des conditions de fabrication des films et juste réception due à un film, en l’occurrence, « du plus grand cinéaste de l’après Nouvelle Vague ». L’invention de la « caméra-stylo » sous la plume d’Alexandre Astruc a eu lieu en février 1948, dans les pages de la revue de La Table ronde, sur les fonds-baptismaux d’une autre gifle, administrée cette fois-ci par Orson Welles à Rita Hayworth, dans La Dame de Shanghai :

« Mais, je vois dans la Dame de Shanghai bien autre chose encore : l’adieu d’un homme à une femme et à un univers qu’il a tour à tour vaincu et rejeté. Giflant Rita Hayworth, la flagellant de son regard noir, Welles lui rend le plus grand service qu’il pouvait lui rendre, l’obliger à jouer. Il démonte, articule, compose ce mannequin glacé qui dans les films B balançait ses jambes dans la figure des hommes congestionnés et tire d’elle ces sourires gelés, ces larmes froides qui font de ce fétiche à G.I. en caoutchouc spongieux tendu de nylon noir, une femme qui pour la première fois a peur d’elle-même[55][55] Alexandre Astruc, « Notes sur Orson Welles », La Table ronde, février 1948, n°2 – soit un mois avant le texte le plus connu sur la « caméra-stylo » paru sous le titre « Naissance d’une nouvelle avant-garde : la caméra-stylo » dans L’Écran français, n°144, mars 1948, et cinq ans avant le numéro des Cahiers (n°39, octobre 1954) sur Hitchcock entérinant le primat de l’auteur dans leurs pages dans lequel Astruc signe l’article « Quand un homme… ».. »

Peut-être est-ce là une continuité à interroger, en faisant étape, par exemple, du côté de la gifle que le personnage-auteur administre à sa « dactylo de 28 ans » dans Le Mépris[66][66] Séquence qui a amorcé la réflexion de Sur trois rencontres tardives, mon essai vidéographique sur la critique de cinéma féministe en France.. Pourquoi l’auteur naît-il nécessairement dans la violence faite aux femmes ?

Pour ce faire, comme l’ont souligné plusieurs féministes, l’approche esthétique mériterait d’interroger ses propres outils, sans attendre la voix du droit ou de l’investigation journalistique. Le texte des Cahiers réaffirme que « Les films sont le principal objet d’une revue critique. Notre travail est d’abord d’analyser le regard qui s’y exprime dans une forme, avec la part de transfiguration[77][77] Le choix du mot « transfiguration » est intéressant si l’on pense à la phrase de Noël Burch dans Le Cinéma au prisme des rapports de sexe (co-écrit avec Geneviève Sellier chez Vrin en 2010) : « Comme critiques, les jeunes gens qui créent les Cahiers du cinéma dans les années 1950 ne font que réactiver avec leur politique des auteurs cette quête d’une présence divine d’un créateur (du Créateur ? – un certain mysticisme chrétien informe souvent leur démarche). » qui s’y opère. Il est temps de questionner cette obstination à s’en tenir strictement à l’œuvre. » Avant de sortir de l’œuvre par la porte du journalisme d’investigation, pourquoi ne pas enrichir l’analyse, en regardant du côté des pensées féministes ? Et pourquoi ne pas plutôt sortir l’auteur de la critique ?