Le corps sonore chez Stanley Donen

De l'impasse téléphonique au chant comme offrande (Kiss Them For Me, 1957)

Du combiné pris pour un visage

Sur les fictions téléphoniques, Michel Chion distingue les situations où l’on perçoit la voix de l’interlocuteur au bout du fil de celles où cet interlocuteur reste inaudible[11][11] CHION Michel, La voix au cinéma, Cahiers du Cinéma/Editions de l’Etoile, Paris, 1982, p. 60. On pourrait ajouter les situations où celui qui appelle assure, par son ton et sa formulation, la médiation indirecte des réponses de son interlocuteur (« vous me dites que… » ; « il n’est pas question que… » ; etc). Chez Stanley Donen, de très nombreuses situations téléphoniques échouent car les voix des « appelants » ne se trouvent jamais dotées d’un visage-émetteur offert à leur interlocuteur : le medium téléphonique est condamné à une fonction de « trou noir » où l’invisibilité de l’acousmêtre le place dans une situation inconciliable à celle des corps visibles à l’écran. Peut-être la récurrence dramatique de ces échecs téléphoniques (notamment dans Kiss Them For Me) traduit-elle l’attachement de Donen aux corps que le spectacle exhibe (après la comédie musicale, lieu de la représentation chorégraphiée) : comme un corps étranger, la voix acousmatique téléphonique est rejetée du corps du film, qui s’y heurte et s’y dissout à la fois, parce qu’est rejetée la résolution dans une incarnation visible. Parmi l’ensemble des corps en spectacle, surexposés même dans des films qui ne relèvent pas de la comédie musicale, les voix émises sans que l’on perçoive le visage ou le corps de ceux qui les profèrent plongent, la plupart du temps, le personnage dans une situation d’impuissance.

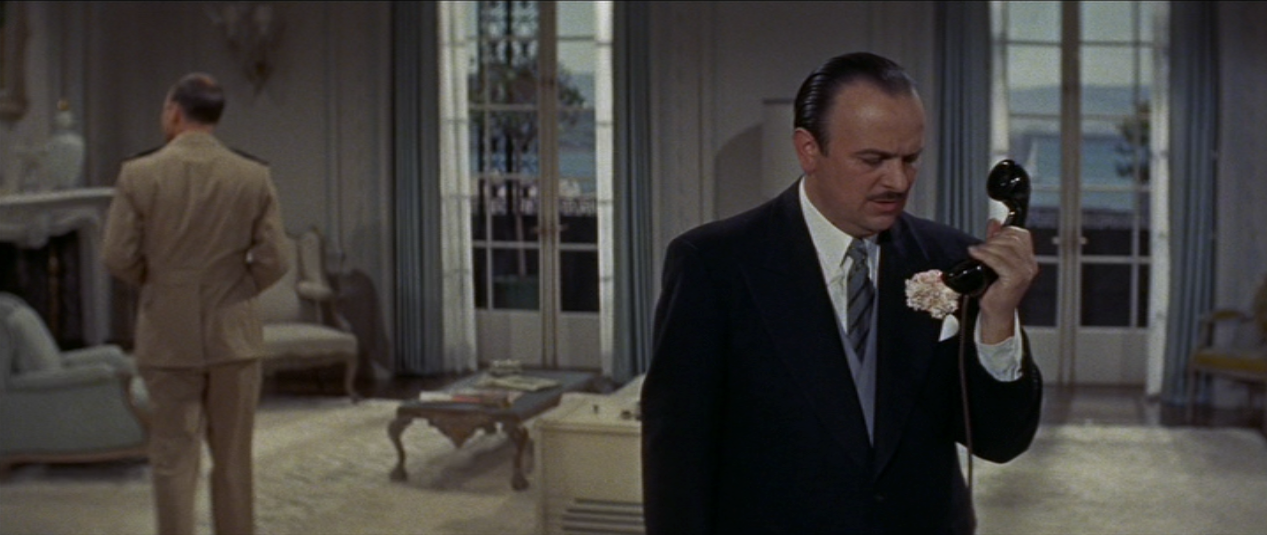

Dans Kiss Them For Me, des soldats de la Navy en permission prennent du bon temps dans un hôtel de San Francisco. L’un d’entre eux, le lieutenant Walter Wallace (Werner Klemperer), négocie auprès du gérant d’un grand hôtel (R. L. Nielson, interprété par Frank Nelson) pour que ses hommes et lui soient logés gratuitement dans une suite, même si l’hôtel est pris d’assaut. Lorsque Wallace parvient à convaincre le gérant, celui-ci passe un coup de téléphone interne afin que la chambre leur soit attribuée. Si cet appel aboutit, c’est peut-être parce que l’appareil téléphonique est traité comme un interlocuteur visible : lorsque la femme formule sa réponse, même concise (« Yes, sir »), Nielson écarte légèrement le téléphone de son oreille et le maintient en l’air avant de raccrocher. Exceptionnellement, le conduit par lequel la voix passe est rendu visible : il n’y a pas de trouble de la circulation puisque Nielson écoute et regarde simultanément la voix et sa source. On peut alors considérer que l’appareil téléphonique est comme un visage.

En revanche, lorsque, quelques instants plus tard, le lieutenant McCann (Ray Walston), cherche à joindre sa femme, l’appel échoue. La voix de l’opératrice l’étonne d’abord (« It’s funny to hear a woman’s voice on the phone »), puis McCann se voit forcé de répéter et d’épeler le nom de la ville où réside sa femme (« Hartford, H-A-R-T-F-O-R-D, Hartford »), avant qu’il n’apprenne que, le réseau téléphonique étant perturbé, tout les appels passés d’ouest en est du pays sont retardés de six heures. Malgré l’épellation, le décodage du terme, la communication ne mène à rien.

Plus tard, le Commandant Andy Crewson (Cary Grant) cherche à joindre, en urgence, la femme dont il est éprise, Gwinneth Livingston (Suzy Parker). Elle fait de même de son côté, simultanément. Les appels sont réceptionnés par deux opératrices qui se trouvent dans le même bureau, dos à dos.

La séquence est fondée sur un jeu de symétrie et de complétude imparfaite, où les deux appels en échec s’emboîtent sans communiquer : dans la confusion, Crewson et Livingston finissent par être mis en ligne l’un avec l’autre, mais ils pensent tout deux que leur appel a été dirigé vers un mauvais interlocuteur. Cette situation est, pour chacun des héros, purement sonore : chercher à joindre quelqu’un par l’intermédiaire d’un appel téléphonique, c’est se mettre en situation de non-voyant, ce qui fait toute la faiblesse des situations téléphoniques dans ce film : le « trou noir » du dialogue par combinés interposés se déroule nécessairement dans un moment aveugle, un moment d’errance de la voix vers un site ou une entité qui, s’il n’est pas désigné comme image (ou figuré, comme le fait Nielson quelques instants plus tôt), ne peut faire advenir le partage du sens – ou même la simple prise de simple contact – entre interlocuteurs. Les personnages ne peuvent, à aucun moment, être véritablement mis en communication, même si une manipulation hasardeuse les réunit dans un même espace sonore tant qu’ils restent invisibles l’un pour l’autre.

Le spectacle de cette situation existe, en revanche, pour le spectateur. Le split-screen organise en effet la visibilité de la situation : les fragments réunis n’expriment pas la contiguïté des espaces permise par le téléphone, mais leur séparation, et partant l’impossibilité qu’il y a à organiser leur communication. Finalement, les situations de communication tronquées de Kiss Them For Me tendent à dessiner une impuissance de la voix seule comme élément signifiant. Dans ce film apparemment si peu musical, pourtant tourné quelques mois seulement après Funny Face et The Pajama Game, la question des liens entre l’écoute et la vision des corps sonores (ici, parlants) est placée au premier plan. Donen élabore ce qui s’apparente, à l’échelle de sa filmographie, à une migration du spectacle audio-visuel, du corps exubérant (chorégraphié, chantant) au visage parlant. La voix ne suffit pas, il faut que le spectacle s’organise autour, ou à partir, d’êtres visibles, identifiables ou assimilables à des visages. C’est ainsi qu’à deux reprises, les personnages gravitent, par pure attraction, presque par affection, autour d’objets qui incarnent des sources sonores. McCann s’allonge auprès du caisson de radio qui diffuse sa mélopée publicitaire pour le pain Gibson (« low-baked, softly fluffy, vitaminized, flaky, ready-sliced »), puis, plus tard, Crewson et Livingston reconnaissent leurs affinités mutuelles en s’accroupissant auprès du haut-parleur du juke-box. Ces deux objets-sources, la radio et le juke-box, sont perçus comme réconfortants : les personnages qui prennent place au sein de l’aire de diffusion du son semblent chercher une voix à écouter autant qu’une présence à laquelle s’arrimer, comme on prendrait place auprès d’un conteur bienveillant.

La parole doit ainsi être dotée d’un visage pour être un spectacle suffisant, et les objets sonores les plus complices sont aussi des présences concrètes, visibles et tangibles, qui produisent autour d’elles un espace sonore dans lequel les personnages peuvent se rendre. Ces deux modalités de présence du son entrent dans une redéfinition plus large, chez Donen, des qualités associées aux objets et entités sonores : ce qui se manifeste pour l’ouïe sans se rendre visible reste secondaire ou dysfonctionnel. Cette loi audio-visuelle, qui semble se dessiner, prend forme de façon décisive dans les modalités de mise en spectacle des corps chorégraphiés et chantants.

Le corps chantant comme une offrande

Les conversations téléphoniques ont ainsi, chez Donen, ceci de particulier qu’elles semblent placer le visage de l’interlocuteur visible dans une situation en plusieurs points similaires à celle du visage chantant : la destination du regard pose problème, au-delà de la simple fonction d’amarrage de la parole à un visage-récepteur. Dans le cas d’une conversation parlée (et non chantée) entre deux protagonistes visibles, réunis dans le même plan ou dans une succession de prises de vues, le regard n’est pas primordial. À cause d’une intimité naissante, d’une animosité ou d’une affinité entre les protagonistes, ils peuvent se parler sans se dévoiler frontalement l’un à l’autre. On parlera alors d’attitudes retenues, relevant parfois d’un jeu de séduction ou de mise à distance. La pleine visibilité des visages n’est pas une condition d’établissement du sens entre les personnages, au contraire, il s’agira souvent de jouer sur le degré d’offrande du visage et de l’expression entre les protagonistes pour deviner la teneur de leur relation.

Ces modalités sont posées de façon radicalement différente lors d’échanges vocaux entre des personnages que l’on appellera « en performance » (comédie musicale) ou lorsque ces interlocuteurs sont invisibles l’un à l’autre (échanges téléphoniques). L’évidence d’une théorie de la communication (émetteur, récepteur, message) se trouve largement contestée, ou en tout cas redéfinie par certains dispositifs de mise en scène et d’écoute construits par Donen. L’une des magies du musical cinématographique est, bien sûr, d’intégrer l’expression chantée spontanée au jeu des autres modes d’expression (verbaux ou non-verbaux, sonores ou muets) à l’œuvre dans le film. La question du « destinataire » du chant est parfois résolue par un regard-caméra ; on pensera alors que le chanteur chante pour lui-même, pour le dispositif qui le fait vivre. Le regard-caméra passe alors pour une offrande : c’est le signe que l’être en performance se dévoile en son entier, qu’il se laisse parcourir jusqu’à l’épuisement par l’œil et l’écoute du spectateur. Pourtant, ce corps en offrande est vulnérable : puisqu’il est pure offrande, il réclame une entité pour l’encercler, pour le contenir et le consommer, c’est-à-dire une entité au sein de laquelle sa qualité d’offrande prendrait sens : une oreille à charmer, un œil avide de spectacle. Les chanteurs solo perdus dans leur fièvre, les yeux clos, sont rarissimes dans les comédies musicales dirigées par Donen. Le regard franc, puissant et frontal est presque aussi impératif que le chant harmonieux.

Dans d’autres cas, le chant est une adresse franchement définie – une ode ou une déclaration, par exemple, ou un partage, lorsque deux ou plusieurs personnages célèbrent quelque chose (« Good Morning »). Mais même dans ce cas, l’adresse passe pour une capture : le regard d’un visage qui chante n’est pas celui d’un visage qui parle : il est avide de trouver un point de perception et d’accueil de son offrande, comme si seule l’assurance de sa consommation permettait à l’être chantant de se déployer pleinement. C’est peut-être l’un des effets les plus frappants de ce passage, en un instant, du parlant au chantant : le seuil franchi n’a pas lieu à l’échelle du statut diégétique des personnages (on ne suppose pas que ce marin, ce photographe, cette libraire, etc., étaient en fait des chanteurs), mais à l’échelle de la relative autonomie des personnages de fiction. Le saut par lequel ces personnages deviennent performers les extrait alors de cette pseudo-autonomie, assurée jusqu’ici par la logique interne du monde diégétique où ils évoluaient. Ces nouveaux êtres en performance ne sont plus perçus comme à distance, maintenus dans le bocal diégétique que le spectateur semblait observer de l’autre côté de la vitre. Le corps chantant et dansant a brisé la glace et s’offre, à tout prix, au regard et à l’écoute de qui voudra l’entendre. Les visages radieux et l’élocution claire et franche des êtres en performance, chez Donen comme chez de nombreux autres cinéastes qui lui sont contemporains, semblent alors établir un phénomène rarement remarqué dans les études portant sur l’attraction dans les comédies musicales : lors de ces performances, le performer place le spectateur du film et les spectateurs diégétiques dans des postures presque identiques. Il devient alors possible de rapprocher les regards-caméra et les regards adressés par un chanteur à une audience diégétique (à la fin de Singin’ In the Rain par exemple, lorsque Kathy Selden interprète le morceau-titre devant le public de la salle de cinéma, lors de la première de The Royal Rascal) : les premiers comme les seconds se constituent tout deux comme des tentatives de séduction. Le corps en performance est un corps que l’on pourrait qualifier d’avide de sa propre réception, qui a basculé dans une situation de mise en offrande.