Notes sur la Palestine (3)

Jean-Luc Godard / Eyal Sivan

Ce texte est la troisième page de nos Notes sur la Palestine.

Godard, la Palestine et la Guerre

Il n’est pas étonnant que, dans ce contexte d’embrasement du « conflit israélo-palestinien », où des souvenirs douloureux se réveillent et où des archives sont ramenées au présent, on ne voit personne citer Ici et ailleurs (1976) de Jean-Luc Godard. Le film est, en effet, irrécupérable : source de l’imbroglio autour du supposé antisémitisme de Godard (avec cette tristement fameuse superposition d’une image d’Hitler et de Golda Meir), manifestement critique de l’état d’Israël, et en même temps incapable de soutenir sans ambiguïté la cause de la libération de la Palestine. Et si Godard fut incontestablement un compagnon de route de la lutte anticoloniale en Palestine, ce fut toujours avec un grand recul critique et poétique, et un dégoût profond autant qu’une fascination morbide pour la guerre sous toutes ses formes ; il s’en tiendra à l’écart, critiquant volontiers ceux qui s’y mettent en scène (Letter to Jane (1972)) ou qui la mettent en scène (la fameuse émission Cinéma Cinémas , en 1987, où il oppose Stanley Kubrick à Santiago Álvarez). Il préférait filmer des ruines ou des souvenirs de guerres passées, et s’il filmera parfois des scènes de guerre, ce sera toujours une guerre abstraite, sans noms ni lieux, comme s’il filmait « la guerre elle-même », ou une idée de la guerre (par exemple dans certaines scènes de For Ever Mozart (1997), très impressionnantes par leur intensité).

Fascination qui vient peut-être du fait qu’à ses yeux, la guerre est par excellence le sujet où la survivance des formes à travers l’Histoire est la plus manifeste – elle est, pour Godard, la preuve ultime de son interprétation de l’histoire de l’art comme d’un tas d’images que l’on peut à l’envie mélanger, amalgamer, réarranger et surtout rapprocher, quelque part entre Warburg et Eisenstein. En ouverture de l’épisode 3A des Histoire(s) du Cinéma, La monnaie de l’absolu (1998), Godard lisait un discours de Victor Hugo dénonçant l’inaction européenne face à la guerre serbo-turque de 1876, texte dont la teneur génocidaire (« sous nos yeux, on massacre, on incendie, on pille, on extermine, on égorge les pères et les mères, on vend les petites filles et les petits garçons ») faisait écho à la toute récente Guerre de Bosnie-Herzégovine des années 90. Dans Notre musique (2004), il situe le récit de la partie centrale du film à Sarajevo, alors que la ville est encore durement marquée par les traces du conflit (concrètement, graphiquement : des murs sont encore criblés d’impacts de balles), mais finit par tisser des liens entre ce conflit et celui en Palestine, avec le récit de cette jeune juive, Olga, qui choisit de se sacrifier pour la paix en faisant croire à un attentat suicide, alors qu’elle ne porte, dans sa sacoche, « que des livres ». Notre musique, tourné dans des ruines encore chargées de tristesse et de mort, est un film d’un pacifisme absolument désespéré, qui répète presque comme une prière l’opposition entre les armes et les livres (« Les gens civilisés ne font pas la révolution, ils font des bibliothèques », dit Godard dans une autre scène).

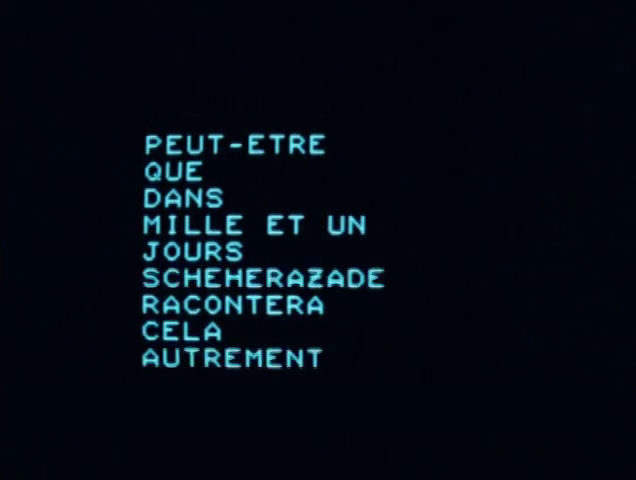

Fascination pour la guerre et soutien indéfectible à la libération des peuples d’un côté, pacifisme absolu et humaniste de l’autre ; voilà une contradiction toute godardienne. C’est que Godard est un dialecticien insolvable, pour qui l’opposition d’une image et d’une autre n’aboutit à cette « troisième image » qui serait la synthèse des deux qu’abstraitement, idéalement. Face à une bombe, il place un livre, et cette opposition s’arrête là, dans sa brutalité et son impossibilité. On imagine qu’il n’aurait pas beaucoup aimé la rengaine de la « solution à deux états », et qu’il aurait immédiatement pointé du doigt le problème de l’entre-deux, de la frontière. Il aurait plutôt cherché à remonter dans l’Histoire et dans la Mythologie de la région, dans l’espoir, en « archéologue » qu’il était (c’est ainsi qu’il s’est parfois défini), d’y trouver la solution ; mais il n’y trouvait que de nouvelles ruines, de nouvelles guerres. Dans Ici et ailleurs, on peut lire à un moment à l’écran : « Peut-être que dans mille et un jours Scheherazade (sic) racontera cela autrement ». Dans son dernier long-métrage, Le livre d’image (2018), presque intégralement tourné vers une évocation poétique de « l’orient » et de ses guerres, Godard prononce la phrase suivante : « Pour ma part, je serai toujours du côté des bombes. » Phrase étrange, cœur battant et secret du film (et du poème que Nicolas Klotz nous avait envoyé en guise de critique), paradoxale en réalité. Car être « du côté des bombes », cela peut vouloir dire être du côté des personnes qui tirent des missiles, mais aussi du côté de celles et ceux qui meurent sous les explosions. Face à la guerre, Godard n’est jamais vraiment dans un camp ou dans l’autre, mais il est contre. Tout contre ?

Conversation impossible

Il y a plus de 10 ans, des rédacteurs de Débordements rencontraient Eyal Sivan à Paris, pour discuter de son documentaire État commun, conversation potentielle, versant cinématographique d’un livre co-écrit avec Eric Hazan portant le même titre. Les propositions du livre comme les conversations du film portaient sur cette région « entre le Jourdain et la mer », et sur le dépassement éventuel de l’impossible solution proposée par les accords d’Oslo, soit celle « à deux états », pour envisager plutôt un « état commun » pour les arabes et les juifs de cette région. Le documentaire d’Eyal Sivan, à l’époque déjà, n’allait pas de soi : cet apaisement dans la conversation, cet équilibrage « potentiel » d’un rapport de force matériellement inégalitaire avaient pu choquer. C’est que Eyal Sivan imaginait une communauté en devenir, une rencontre qui devait, selon lui, finir par avoir lieu :

« Parmi eux, il y a de vrais amis, des collègues, certains se sont rencontrés dans des colloques, etc. Ce qui n’existe pas, c’est une communauté visible et consciente d’elle-même. Lors de la première projection à Sdérot, en Israël, un professeur, tout excité, a dit : « Mais il y a une communauté, on n’est pas seul ! » Ces gens ne sont pas ensemble, ils ne créent pas un commun entre eux. Cette image scindée renvoie donc à cette parole qui ne crée pas encore un commun. »

Relire cet entretien et revoir ce film aujourd’hui, c’est réaliser le tragique de ce « pas encore », c’est constater que nous nous éloignons chaque jour un peu plus de cette conversation au lieu de nous en approcher. La solution « faussement simple » trouvée par Sivan pour réunir ces « camps » opposés était déjà ambivalente : une sorte de double surcadrage qui place côte à côte, séparés mais à égalité, sur le même plan, des intervenants des deux « camps ». Faussement simple car, comme l’écrivait Florent Le Demazel :

« Le double cadre opère ainsi tout autant une séparation qu’une réunion entre les deux peuples : un partage de l’écran, figurant le partage du territoire prôné par ces hommes et ces femmes. Et de même que l’écran, de même que la parole, ce partage devra se faire de manière égalitaire, terme qui fait sans cesse retour. Or, pour qu’un cadre soit partagé, un dialogue échangé, il faut une mise en scène qui organise le visible : au cinéma comme ailleurs, l’égalité n’est pas donnée, elle est à construire. »

On aurait tort de revoir État commun, conversation potentielle en cherchant à comprendre les enjeux qui agitent le conflit aujourd’hui. En une dizaine d’années, la situation politique a profondément changé, avec un durcissement du côté d’Israël (Benyamin Netanyahou est désormais à la tête d’une large coalition qui comprend des partis d’extrême droite, et qui encourage largement la colonisation) comme de la bande de Gaza (le Hamas n’a fait que se renforcer tandis que l’autorité de Mahmoud Abbas n’a fait que s’affaiblir). Cette conversation n’est même plus une potentialité envisageable, elle est tout simplement une impossibilité. Si Eyal Sivan donnait une suite contemporaine à cette « conversation potentielle » (qui était sous-titrée d’un « 1 » et en appelait donc d’autres), elle ressemblerait plutôt aux Hurlements en faveur de Sade de Guy Debord : un écran tantôt blanc, tantôt noir, et parfois quelques bruits, quelques voix, quelques cris. Cette « égalité » qui était à construire semble aujourd’hui encore plus loin qu’il y a dix ans. Cette conversation pourra-t-elle un jour avoir lieu ?