Tombeaux d’Amérique

A propos de Generation Kill (2008)

***

[Ce texte fait partie du dossier consacré à David Simon que Débordements a publié dans son premier numéro papier, toujours disponible en librairie ou sur notre site.]

***

One of the four beasts saying,

“Come and see”.

And I saw.

Apocalypse de Jean, 6 : 1,

repris dans The Man Comes Around de Johnny Cash.

Le dernier épisode de The Wire est diffusé le 9 mars 2008. A peine quatre mois plus tard, le 13 juillet, débute Generation Kill. Mini-série écrite par David Simon et Ed Burns d’après le témoignage d’Evan Wright, un journaliste de Rolling Stone ayant accompagné le Premier Bataillon de Reconnaissance durant l’opération « Liberté irakienne », elle se compose de sept épisodes d’une durée de soixante-huit minutes environ. Tournée en Afrique du Sud, en Namibie et en Tanzanie, située au Koweït et, surtout, en Irak, Generation Kill est la première incursion fictionnelle de Simon hors de Baltimore. C’est la première fois également que le showrunner ne s’appuie pas sur une de ses propres enquêtes. Homicide, The Corner, The Wire : une trilogie se referme, même si les références à la ville aimée continueront de ponctuer les récits futurs comme autant de manières de vanter les idiosyncrasies de « Charm City ». Et même si, dès le projet suivant, Treme, Simon renoue avec ce qui constitue sa grande affaire : la nécessité d’envisager la métropole, et non la wilderness ou la Frontière, comme le vrai terreau culturel et symbolique de l’Amérique moderne. Autre infidélité apparente, dans une œuvre qui ne cesse pourtant de frapper par sa cohérence : à l’exception notable de James Ransone, aucun des acteurs de Generation Kill n’avait joué, ni ne jouera, dans une autre série de Simon. Mémorable Ziggy Sobotka dans la deuxième saison de The Wire, Ransone incarne ici le Caporal Josh Ray Person, bouffon à la lucidité et au babil décapants.

Rupture ou parenthèse, Generation Kill pose, plus qu’aucune autre, la question du passage entre séries. Au niveau même de sa production, il semble d’ailleurs qu’il y ait eu un effet de court-circuit. Suggéré par HBO, le travail d’adaptation du livre de Wright a débuté parallèlement à la diffusion de la quatrième saison de The Wire. C’est ainsi au Mozambique que Simon, alors en repérage, reçoit un coup de fil de Carolyn Strauss, la directrice des programmes de fiction de la chaîne, lui annonçant le non-renouvellement de The Wire. Malgré des critiques favorables, les chiffres d’audience sont, une fois de plus, trop modestes. Mais Simon a conçu ensemble les saisons quatre et cinq, et son intention a toujours été de conclure par une étude des dysfonctionnements de la presse. Il obtiendra satisfaction, plaidant sa cause avec un argument particulièrement révélateur de sa conception du récit : « Tu ne peux pas abandonner les cadavres dans les maisons vacantes », dira-t-il au patron de HBO, Chris Albrecht. Réduite à dix épisodes au lieu des douze ou treize habituels, cette dernière saison s’est faite sans George Pelecanos, retourné à l’écriture romanesque, ni Ed Burns, parti préparer Generation Kill, et de toute façon indifférent à ce nouveau développement. Reconnaissant envers ses commanditaires, Simon n’était de fait guère en position d’exiger davantage. Se voir confier dix-sept heures de programme sur une année était en soi une chance formidable, et tant pis si la fin de The Wire devait souffrir d’une légère compression[11][11] Ce paragraphe s’appuie sur les informations recueillies par Jonathan Abrams pour son livre All the pieces matter. The Inside story of The Wire, Crown Archetype, New York, 2018, p.266-269..

Ce cheminement parallèle des deux séries, un spectateur attentif peut rétrospectivement le repérer. Non sans ironie, un policier sourd aux tentatives de McNulty de donner consistance à son histoire de tueur en série lit le témoignage de Wright, assis derrière son bureau de la brigade criminelle. Dans l’ultime épisode, nous découvrons en Une du Baltimore Sun une manchette annonçant la diffusion prochaine d’une mini-série consacrée à l’invasion de l’Irak. Placé dans un bandeau noir en haut de page, son titre semble également valoir pour l’article principal de cette édition dominicale, un long portrait du junkie repenti Reginald « Bubbles » Cousins : « La vie en temps de guerre ». Cela relève encore du clin d’œil, de la plaisanterie pour initiés[22][22] Dans Treme, la violoniste Annie Talarico tombe sur un épisode de Generation Kill à la télévision. La citation est particulièrement subtile, puisque nous n’entendons qu’un fragment de dialogue. Le récit est alors situé en 2008, année de diffusion de la mini-série. – comme bien souvent la présence des livres dans The Wire, généralement ceux-là mêmes des écrivains qui participent à l’écriture de son scénario. L’essentiel est pourtant là, à travers la confusion ou la coalescence de la métaphore et de la réalité guerrières. D’un côté, la « Guerre contre la Drogue », devenue bien plutôt le moyen d’une guerre sociale et politique contre les pauvres ; de l’autre, la « Guerre contre le Terrorisme », devenue, de l’Afghanistan à l’Irak, un moyen d’expansion capitaliste. Entre les deux, un imaginaire s’impose qui, loin de se réduire à une simple figure de style, finit par structurer les perceptions et conditionner les actions.

Entamée en 2001, la production de The Wire est strictement contemporaine de la résurgence de la « Guerre contre le Terrorisme ». Façonné par Ronald Reagan, repris par Bill Clinton, ce syntagme va permettre à l’administration de George W. Bush de ramasser en une formule-choc une multitude d’actions politiques, juridiques, policières et militaires posées comme les conséquences directes des attaques contre le World Trade Center. Dès le pilote, diffusé le 2 juin 2002, McNulty voit à la télévision un flash info annonçant l’entrée en guerre de l’Amérique. Ce plan ne vient néanmoins qu’entériner la marginalisation du travail du détective, et le remplacement d’une guerre par une autre : comme lui explique son ami du FBI, l’Etat fédéral a depuis le 11 Septembre ré-attribué une grande part des moyens financiers, techniques et humains habituellement déployés contre le trafic de drogue au profit de la lutte anti-terroriste. Autant dire qu’à l’instar de McNulty, The Wire est d’emblée à contre-temps, et à contre-tempo. Elle se détourne de la nébuleuse terroriste et n’accompagne ni la frénésie, ni la brutalité d’une société n’hésitant pas à suspendre l’application de ses propres principes démocratiques pour se lancer dans un affrontement incertain, asymétrique, voire illégal – ce dont 24 heures chrono (Joel Surnow et Robert Cochran, 2001-2010) ou The Shield (Shawn Ryan, 2002-2008) se feront au contraire les échos et les relais fictionnels.

Il n’empêche, The Wire ne perdra jamais de vue la situation irakienne. Mieux, ce qui peut apparaître dans un premier temps comme une irruption de l’actualité au sein d’un tissu fictionnel qui aurait très bien pu lui rester imperméable, devient de plus en plus un objet de réflexion. Sans doute faut-il à ce propos rappeler la condensation des temps à laquelle procède la série. Si son inscription dans le présent semble la plus urgente et la plus prégnante, elle ramasse en réalité deux décennies de mutations urbaines. Sa matrice demeure les années 1980, décennie durant laquelle l’administration de Reagan va intensifier la « Guerre contre la Drogue » initiée par Richard Nixon, guerre fondamentalement inégalitaire et dont Simon mesurera les dommages tout au long de sa carrière de journaliste, poursuivie entre 1982 et 1997[33][33] Voir par exemple Laurent Roesch, Les Etats-Unis : de l’ « Etat-providence » à l’Etat pénal, pp. 80-96, Le Bord de l’eau, Lormont, 2013.. Deux exemples de cet ancrage : Simon s’est inspiré de son enquête de 1987 sur Melvin Williams pour montrer les deux premières phases de structuration capitaliste du commerce de la drogue – soit, dans la série, le passage d’Avon Barksdale à Stringer Bell, d’une logique du territoire à une logique du produit. Quant aux tours qui sont les centres névralgiques du trafic avant leur démolition au début de la troisième saison, elles ont en réalité déjà disparu au moment où commence le tournage. Avec les deux premières saisons, la série va en quelque sorte rattraper son retard tout en se plaçant de plus en plus face au miroir du présent.

Impressionné par des techniques de surveillance auxquelles il n’aura jamais accès, McNulty se demandait dans le pilote « si nous [avions] assez d’amour dans nos cœurs pour mener deux guerres en même temps ». Alors que l’équipe spécialement constituée pour enquêter sur le clan Barksdale se trouvait reléguer dans une cave du palais de justice, la réponse semblait évidemment négative. Mais le rapport entre les deux « guerres » ne se limite pas à une simple substitution. L’arsenal d’Avon comprend des grenades achetées à un « soldat revenu de quelque part », et les armes de destruction massive, introuvables dans le pays de Saddam Hussein, fleurissent dans les rues de Baltimore. « W.M.D., W.M.D. » [soit Weapons of Mass Destruction], s’exclament au coin des rues les jeunes dealers qui trouvent dans cet acronyme une manière efficace de vanter la puissance de leur produit, quand il ne le rebaptise pas, le lendemain, du nom de l’ennemi public n° 1, « Ben Laden ». Là comme ailleurs dans le monde, « Bagdad » devient le synonyme d’une zone hors de contrôle, où la mort peut s’abattre à chaque instant. En visite dans le quartier de Middle East, le futur maire Tommy Carcetti trouvera encore dans la toponymie l’occasion d’une comparaison avec la ville de Fallujah.

La guerre va ainsi produire un double circuit. Le premier, anecdotique dans un pays où les armes circulent si facilement, concerne la contrebande. Le second, bien plus significatif, touche à l’imaginaire. C’est en effet dans les termes de la guerre que vont de plus en plus se concevoir les opérations de police et les conflits entre bandes. Un tel processus ne saurait être immédiat ou spontané, et ce n’est donc pas la « Guerre contre le Terrorisme » de Bush Jr qui l’a déclenché. Il semble néanmoins qu’elle lui ait donné une virulence nouvelle, ainsi que le suggère le nombre croissant de références à l’Irak. Or, le major Bunny Colvin le dira très nettement à la fin de la troisième saison : « Ce truc avec la drogue, c’est pas du travail de police. Non. Je veux dire, je peux envoyer n’importe quel idiot avec un badge et une arme alpaguer les dealers du coin de la rue et récupérer quelques flacons. Mais faire la police ? Dès qu’on parle de guerre, tout le monde se met à jouer au guerrier. Ils partent en croisade, ratissent le quartier, bouclent à tout va, font un carnage. Quand t’es en guerre, t’as besoin d’un ennemi. Et d’un coup, tout le monde dans la rue devient un putain d’ennemi. Le quartier où on était censé faire la police devient un territoire occupé. » Tandis qu’il sillonne les rues de la ville pour sa campagne électorale, Carcetti se verra d’ailleurs conseillé par un policier de bombarder Baltimore Ouest au phosphore blanc, une arme chimique dont, d’après son frère, Marine déployé à Fallujah, l’armée a fait usage en Irak.

La guerre n’est pas ici un registre d’action défini par un cadre juridique, mais le nom d’une certaine forme d’engagement affectif, cognitif et physique auquel la métaphore sert d’aiguillon, et qui aboutit à la polarisation du champ social entre amis et ennemis. C’est également le signe de cette zone nouvelle d’indistinction où police et armée semblent se relayer jusqu’à se confondre. Il faut se souvenir de Treme, et de la façon dont des soldats fraîchement revenus du Golfe occupent la ville, contenant les manifestations ou empêchant les habitants de retourner dans leurs logements. Au son des fanfares se mêle, tel un bourdon, le bruit des hélicoptères de patrouille. C’est alors que se manifeste avec le plus de violence ce nouveau rapport entre Etat et citoyens façonné par près de trois décennies de politiques néolibérales. Comme l’écrit Romain Huret : « Pendant la longue semaine de Katrina, l’administration Bush agit en conformité avec les principes de [l’]Etat contractuel. Sa réponse n’a pas été « lente », inadaptée au caractère exceptionnel de l’évènement ou animée de préjugés racistes. Bien au contraire, elle obéit à une logique parfaitement rationnelle, adaptée à la situation et légitime aux yeux de l’ensemble des membres de l’administration. L’implacable logique de ce dispositif contractuel, prévoyant de sécuriser l’espace et de déléguer aux structures locales et associatives les coûts sociaux de la catastrophe, est pour la première fois exposée à la population sur le sol américain. »[44][44] Romain Huret, Katrina, 2005. L’ouragan, l’Etat et les pauvres aux Etats-Unis, p. 192, Editions EHESS, Paris, 2010.

The Wire au fond ne cesse de le suggérer : bien que de plus en plus sophistiqués, et s’accommodant de quelques entorses au droit, les dispositifs d’écoute ne visent pour l’essentiel qu’à suppléer aux déchirures du tissu social. C’est l’incapacité de l’Etat à protéger les témoins, et de la police à maintenir le dialogue avec les différentes communautés, qui rend nécessaire le recours à de telles méthodes d’investigation. Chez Simon, le bon policier est une figure duale, à la fois agent étatique et émanation de la communauté. D’où l’importance de la rencontre entre Bunk et Omar durant laquelle le passé fait retour moins pour mesurer la distance qui sépare les deux hommes aujourd’hui, l’un policier, l’autre délinquant, que pour raviver une forme de co-appartenance. C’est encore cela que défendra Simon dans une série de trois articles republiés sur son blog, « The endgame for American civic responsibility »[55][55] D’abord publiée en 2002 dans le Baltimore Sun. Disponible à l’adresse suivante (consultée le 5 janvier 2019) : https://davidsimon.com/the-endgame-for-american-civic-responsibility-pt-i/, au moment de la mort de Michael Brown, un jeune Africain-Américain de dix-huit ans tué par balle par un policier blanc à Ferguson, Missouri, en 2014. Pour Simon, la possibilité accordée aux policiers de faire usage d’une force létale ne peut exister dans une démocratie qu’à travers l’exigence totale de transparence sur les circonstances d’un tel acte. L’agent n’a donc pas droit à l’anonymat que police et justice voudraient lui octroyer. Comment sans cela établir en toute indépendance les faits et évaluer la légalité de l’action ? Il en va de la confiance même que le peuple peut accorder à ses institutions. Mais c’est aussi une affaire d’égalité et de réciprocité : comment demander à quelqu’un de témoigner publiquement dans un procès, en particulier une affaire criminelle, si l’on prétend que la chose est trop dangereuse pour un policier bénéficiant de toutes les protections possibles ?[66][66] The Wire commence précisément par l’enquête sur le meurtre de la seule personne ayant eu le courage de témoigner au procès d’un des membres du clan Barksdale. La rupture entre les uns et les autres ne tient donc pas qu’aux divergences de trajectoires individuelles. Elle est surtout le produit d’un Etat qui, se rétractant autour des missions de sécurité tout en réduisant les différentes formes d’aides et de médiations sociales, produit un vide tel que sa relation avec les citoyens n’emprunte pratiquement plus que la forme anonyme du contrôle ou de la guerre – ce qu’entérinera en 2001 l’adoption du Patriot Act.

Le constat d’une militarisation croissante de l’espace public n’empêche pas Simon de montrer ce que l’imaginaire de la guerre a également d’excessif, d’inadéquat ou de ridicule. Ainsi de ce dealer qui, après s’être fait dépouiller par Omar, tente d’expliquer son infortune en le comparant à un membre d’Al-Qaïda. Impavide, Marlo lui répond qu’Omar « n’est pas un terroriste, juste un négro avec un flingue ». Lors d’une réunion de service, les flics de Baltimore Ouest s’amuseront quant à eux à imaginer ce qu’aurait à subir un groupe terroriste si, par malheur, il en venait à croiser la bande d’Apex. Le déploiement du S.W.A.T. dans le but d’arrêter Barksdale se révélera enfin aussi spectaculaire qu’inutile : il suffira à McNulty et Daniels de pousser la porte du repère d’Avon pour l’arrêter, celui-ci n’ayant aucune envie d’aggraver son cas en tirant sur la police. Le nom « guerre » sert donc à la fois de métaphore active (il affecte, il engage), d’étalon (ce n’est pas la même chose, pas tout à fait ou pas encore) et éventuellement d’horizon. Mais quel rapport ceux qui font vraiment la guerre ont-ils avec cette nouvelle conception du maintien de l’ordre ? Bien des excès commis par les soldats, et notamment par les réservistes, sont dans Generation Kill rapportés à des violences policières. L’usage incontrôlé de la force serait d’abord le fait de membres du L.A.P.D., de la police d’Albuquerque ou d’agents des D.E.A. qui tirent sur les civils irakiens comme ils le font habituellement sur les Mexicains. Le « Far East » est un nouveau Far West pour ces hommes dont certains ornent leur véhicule de cornes de taureau et de rouleaux de barbelé.

L’essentiel est cependant moins de dénoncer les excès individuels que de montrer ce que l’institution autorise, encourage, protège et, plus rarement, prohibe ou condamne. Par là même, il est possible de saisir pourquoi Simon et Burns ont trouvé dans cette unité particulière qu’est le Premier Bataillon de Reconnaissance un point d’entrée dans un conflit dont ils assument d’offrir une représentation très limitée, à mille lieux du modèle d’interconnexion de The Wire, ou même, pour prendre l’exemple d’une autre mini-série, de Show Me a Hero. En fait, le rapport professionnel et élitiste que les personnages ont à la guerre va leur permettre d’avoir un point de vue critique sur la conduite de celle-ci. D’une part, en comparant l’Irak à l’Afghanistan, qui est pour nombre d’entre eux le modèle d’une opération réussie – chose qui, avec le recul, semble certes surprenante. D’autre part, en mesurant tout ce qui sépare leur formation des objectifs finalement assignés. Comme le dira Colbert, le Premier Bataillon est une « Ferrari parfaitement réglée lancée au milieu d’une course de stock-cars ». Envoyé pour prendre le contrôle d’un pont enjambant l’Euphrate, il finira par traverser à toute vitesse le pays en multipliant les escarmouches inutiles. La prise d’un aéroport militaire constitue l’apogée dérisoire de son périple. Action téméraire, puisque ses Humvees ne sauraient faire le poids face aux tanks de Saddam, elle se révèle en outre inutile, la Garde Nationale irakienne ayant entre-temps déserté les lieux. Sur le chemin cependant, des enfants auront été tués – sans que cela ait d’autre conséquence pour le responsable que l’attribution d’un surnom, « Whopper », manière cryptée et au fond inoffensive de le désigner comme un « Baby Killer ».

Loin d’être le fruit d’une désorganisation – même si les Marines ne cessent, à juste titre, de se plaindre de la logistique et du matériel –, cette succession d’assauts en apparence décousue est en réalité la conséquence d’une doctrine. Pour le Général Mattis, et plus largement pour les néo-conservateurs alors au pouvoir, l’Irak sert de terrain d’expérimentation à la stratégie du « Shock and Awe ». La volonté de provoquer le choc et l’effroi, voilà ce qui en effet guide l’action. Dans son essai La Stratégie du choc, publié en 2007, Naomi Klein précise qu’il ne s’agit pas là « d’une simple stratégie visant à affirmer une puissance de feu dominante, mais aux yeux [mêmes] de ses auteurs, […] d’un programme psychologique raffiné prenant pour cible “la capacité de résistance de la population” », et cela à travers « la privation sensorielle et la saturation de stimuli, conçues pour provoquer la confusion et la régression. » Harlan K. Ullman et James P. Wade, qui ont largement contribué à façonner cette doctrine, le formulent en ces termes : « Pour le dire crûment, la domination rapide suppose que l’on prenne le contrôle de l’environnement et qu’on paralyse et sature les perceptions et la compréhension que l’adversaire a de la situation. »[77][77] Citations extraites de Naomi Klein, La Stratégie du choc. La Montée du capitalisme du désastre, pp. 513-514, Actes Sud-Leméac, 2008. D’épisode en épisode, nous assistons à l’altération puis à la suspension des différentes règles d’engagement, celles-ci définissant dans un théâtre d’opération les conditions d’usage de la force. Même la distinction élémentaire entre soldats et civils finit par s’évanouir, tant et si bien que tout le monde peut devenir une cible. A cette recherche effrénée du « contact » s’ajoute une indifférence voire un mépris à l’égard de la production de renseignements.

Certes, Generation Kill, comme tout récit de guerre ou presque, offre son lot de têtes brûlées n’ayant d’autre aspiration que de s’en payer une tranche (« Get some » est leur devise), et de morts atroces ou absurdes. L’important se situe pourtant ailleurs, dans l’articulation ou les frictions entre la doctrine, la stratégie et l’expérience. Tout comme The Wire s’attaquait en creux à la théorie de la vitre brisée, de la tolérance zéro ou au « buy and bust », qui consiste pour des policiers en civil à interpeller des petits dealers de rue après leur avoir acheté une dose, soit autant de manières de renforcer les divisions sociales en mettant en place un appareil policier purement répressif et exogène, Generation Kill expose les conséquences du « Shock and Awe ». Et celles-ci sont catastrophiques : par son usage presque aveugle de la force, cette doctrine aboutit à une négation du terrain. Rien ne le montre mieux que cette séquence où un Marine dessine avec précision un village, enseignant à un autre comment faire un relevé topographique précis. Mais là où vivaient hommes, femmes et enfants ne s’élèvent bientôt plus qu’un panache de fumée : un bombardement a été décidé, en contradiction évidente avec les observations effectuées sur place. Cette ignorance ira croissante, le Premier Bataillon traversant en outre le pays en compagnie d’un seul traducteur – probablement le personnage le plus antipathique de tous. L’apparente satisfaction d’une partie de la population de se voir libérée du joug de Saddam Hussein a ainsi pour revers l’extériorité d’une puissance vécue de plus en plus comme étrangère. Que Simon et Burns aient pu ramasser l’un des évènements capitaux de la décennie en une mini-série se comprend alors : tout, depuis l’illégitimité de l’intervention jusqu’à l’inadéquation de la stratégie, en passant par l’opposition croissante du peuple irakien et le développement d’une résistance armée internationale, va affleurer ou éclater au cours de ces trois premières semaines de guerre. La défaite politique s’annonce en fait à travers les conditions mêmes de la victoire militaire.

De la doctrine à l’expérience, des cartes au terrain, c’est au fond la question du point de vue comme condition d’intelligibilité d’une situation qui se pose. Si, par la forme de ses récits, Simon s’attache à chaque fois à construire un tableau global, il se méfie pour autant de la tentation de la « big picture », cette grande image qui évacue le grain du réel – c’est-à-dire, souvent, les gens – à force de surplomb et de généralisation. La vision relève chez lui d’un art de la mosaïque, la compréhension ne procédant que d’un effort de mise en relation d’éléments simples. Ce n’est pas pour rien que la figure centrale de Generation Kill s’avère être « Iceman » Colbert. Avant d’être une gâchette, il est un œil. Eventuellement augmenté de différentes prothèses technologiques, cet œil se distingue par sa capacité à intégrer dans sa perception du réel des phénomènes relevant de l’infravisible. Plus qu’une image, il appréhende un contexte. Ainsi distinguera-t-il, au contraire de ses camarades déjà prêts à l’affrontement, les lumières d’une ville vibrant dans la nuit des phares d’une division ennemie censée s’approcher du camp. Il est surtout l’un des très rares à ne pas avoir besoin de regarder le film de Lilley qui clôt la série pour savoir ce qu’il a fait et provoqué en Irak. Davantage que le journaliste embarqué, qui cède souvent aux charmes du bon mot ou au choc de la violence, il incarne ce processus d’aperception que cherche à produire la série depuis le terrain même.

Ni rupture, ni parenthèse, Generation Kill peut donc se concevoir comme un prolongement de The Wire, en ce qu’elle vient développer sur une autre scène nombre de ses enjeux, en même temps qu’elle actualise ce qui relevait jusqu’alors de l’analogie ou de l’allusion. Si Simon et Burns ont par exemple jugé inutile de s’appesantir sur l’inexistence des armes de destruction massive ayant servi de prétexte à l’invasion, c’est peut-être parce que la question traversait déjà The Wire. Ainsi de « Slim » Charles confiant à Avon Barksdale : « On a commencé une guerre, alors il n’y a plus de retour possible. Je veux dire, c’est ça la guerre, non ? Une fois que t’y es, t’y es. Et si t’as commencé à cause d’un mensonge, tu dois te battre pour ce mensonge. » Quelques années plus tard, « Bunk » Moreland ajoutera, comme en écho : « La guerre, facile d’y entrer, difficile d’en sortir. » Par ailleurs, Generation Kill a permis l’articulation entre politique intérieure et extérieure. Fonctionnant comme charnière entre The Wire et Treme, elle fait apparaître la guerre comme la pointe extrême d’une politique qui se conçoit d’abord comme technique de maintien et d’avancée de l’ordre néo-libéral. George W. Bush ne déclarait-il pas en 2002 : « La stratégie de sécurité nationale des Etats-Unis sera basée sur un internationalisme clairement américain qui reflètera l’union de nos valeurs et de nos intérêts nationaux » ?[88][88] Extrait de The National Security Strategy de septembre 2002. Cité par Caroline Hass, Aujourd’hui la guerre. Penser la guerre : Clausewitz, Mao, Schmitt, Adm. Bush, p. 320, Fayard, Paris, 2019.

***

***

Allongés à terre, quatre Marines observent à travers leurs jumelles la vie d’un hameau. La fumée s’échappe d’un four en terre cuite, des enfants jouent au ballon, le vent soulève le linge en train de sécher. Iceman fait son rapport. Depuis une heure qu’ils sont là, ils n’ont vu aucun homme. Seulement des femmes et des enfants. L’attaque au mortier qu’ils ont eu à subir ne venait ni de ce village, ni d’ailleurs du bosquet derrière eux, comme il l’expliquera au journaliste de Rolling Stone soudain soucieux de partager ses considérations tactiques. Si quelqu’un s’y cachait, les oiseaux en effet cesseraient de chanter au premier mouvement. Les conversations reprennent, banales, jusqu’à ce qu’un missile aérien réduise le village à une gerbe de poussière. Violence aveugle, que le sergent Colbert ne tentera de justifier, presque malgré lui, qu’en prétendant ne pas avoir la « vision d’ensemble », c’est-à-dire celle de son commandement. Ce qui a disparu en un instant, c’est en tout cas la possibilité même d’un regard, et partant d’une relation à l’autre. A la fin de cet épisode (« A Burning dog », E05), la scène se répète, en mineur. Un barrage, une voiture. Malgré la procédure, un des hommes appuie sur la gâchette. Le chauffeur du véhicule est tué sur le coup. Au lieu d’annuler le contre-champ, cette mort cependant va le multiplier. Garza, Trombley, Colbert : à travers leurs jumelles ou le viseur de leur fusil, ils contemplent le visage du mort. Un œil est clos, le sang coulant comme des larmes. L’autre est ouvert, fixant sans fin les soldats.

Un tel face-à-face n’est pas unique chez David Simon. Au contraire, il semble ressortir d’une expérience fondatrice dont chaque récit se constitue comme lieu du retour. Jeune reporter, Simon prend en 1988 un congé sans solde afin de suivre une année durant les enquêteurs de la brigade criminelle de sa ville d’adoption. En résulte un premier livre, publié en 1991 aux Etats-Unis, et traduit en français après le succès de The Wire sous le titre Baltimore. Une année au cœur du crime[99][99] D’abord chez Sonatine, avant une édition en poche chez Points Crime. C’est cette dernière que nous citons.. Dans celui-ci, le journaliste, élevé pour la cause au « rang improbable de stagiaire de la police » (p. 951), décrit ce qui deviendra un motif structurant de son œuvre : « Les yeux marron foncé sont figés, sous des paupières mi-closes, en cette expression de vague reconnaissance si commune parmi ceux qui viennent de périr d’une mort soudaine. Ce n’est pas un regard d’horreur, de consternation, ni même de détresse. Le plus souvent, le regard d’un homme qui vient de se faire assassiner ressemble à celui d’un écolier anxieux à qui la logique d’une équation élémentaire vient d’être révélée » (p. 25). Quelques pages plus loin, il offre une image condensée, mais identique, de ce dessillement brutal : « un jeune mort de 26 ans a fixé sur lui des yeux pleins d’une compréhension silencieuse et soudaine » (p. 38). Dans cet échange aberrant, impossible, se tient peut-être le pli le plus intime, le plus profond, de l’œuvre de Simon, ce qui en constitue à la fois le secret et l’élan. Que la soudaine connaissance qu’acquièrent les morts se mue aussitôt en énigme pour les vivants, voilà en effet la tragédie.

Repéré un soir par le jeune Wallace, un garçon est enlevé par les hommes d’Avon Barksdale. Sa faute est d’avoir braqué la planque de celui qui dirige le commerce de la drogue dans Baltimore Ouest. Supplicié avec une cruauté d’autant plus grande qu’il est homosexuel, son corps devient le support d’un message adressé à son partenaire et amant, Omar. Mais c’est Wallace qui le découvre étendu sur le capot d’une voiture, un œil tuméfié, l’autre grand ouvert. Vision traumatisante, dont l’adolescent ne se remettra jamais, et qui est d’autant plus significative qu’elle survient dans un épisode portant le nom même de la série – The Wire. Le fil, c’est ici celui, concret, qui permet à la maison où squattent Wallace et sa fratrie d’être reliée au réseau électrique. C’est également celui, métaphorique, qui branche la vie du foyer à la violence de la rue, l’innocence du garçon à l’atrocité du crime. Fil impossible à rompre – le mort le poursuit, « comme s’il voyait tout ». Dans Homicide, l’inspecteur Tim Bayliss obtenait déjà les aveux d’un suspect en lui faisant croire qu’une photographie pouvait révéler ce qui s’était pour la dernière fois imprimé sur la rétine des morts.

La stupeur, l’effroi ou la culpabilité ne sauraient néanmoins entièrement définir les rapports qui se nouent entre les morts et les vivants. Aussi faut-il entendre la question de façon plus large : qu’est-ce qui passe entre les uns et les autres, qu’est-ce ce qui, des uns aux autres, se poursuit et à quelles conditions ? Mais, aussi bien, qu’est-ce qui se rompt ou se perd ? De ce point de vue, il faudra bien supposer que les enjeux politiques liés à la description du travail de la police criminelle dans une ville profondément structurées par les inégalités sociales se sont tramés dès le départ à une recherche qui, sans avoir rien d’universitaire, relevait aussi de l’anthropologie[1010][1010] La longue citation du Deutéronome placée en exergue de Baltimore l’indiquerait, davantage encore qu’un ancrage religieux – même si, à l’évidence, les références bibliques ne manquent pas chez Simon. Sur ce plan, il suffit de songer au choix de Way Down in the Hole, de Tom Waits, comme musique de générique de The Wire ou, nous y reviendrons, à l’utilisation de The Man Comes Around, de Johnny Cash, en conclusion de Generation Kill. et de l’histoire. Au fond, la chose est simple : chez Simon, l’humanité se juge en dernière instance au sort qu’elle réserve aux morts, et il n’est pas d’investigation sur la vie telle que les vivants la mènent qui ne s’adosse à une considération pour la vie des morts. Comme l’écrit Thomas Laqueur à la suite de Marcel Mauss : « Il y a le mort en tant que corps, celui auquel Diogène se limitait : chair malodorante en voie de putréfaction qui, ayant perdu cette chose qui la rendait vivante, se décompose comme n’importe quelle autre matière organique pour servir de nourriture aux charognards. Bientôt ces morts-là ne seraient plus que des os, puis, à terme, plus rien. Mais il existe une autre façon de concevoir les morts : en tant qu’êtres sociaux, en tant que créatures qui ont besoin d’être retirées délicatement de ce monde pour être installées en toute sécurité dans le suivant et dans les mémoires. La manière dont cela s’effectue […] fait partie de la culture de façon profonde, paradigmatique et effectivement fondationnelle. »[1111][1111] Thomas W. Laqueur, Le Travail des morts. Une histoire culturelle des dépouilles mortelles (traduit de l’américain par Hélène Borraz), p. 28, Gallimard, Paris, 2018.

Si la liste est longue de ceux qui, depuis la mort, nous contemplent, il ne faudrait dès lors pas oublier ceux qui disparaissent sans personne pour recueillir ce dernier témoignage muet, cette ultime adresse : les jeunes femmes d’Europe de l’Est importées à des fins de prostitution et qui meurent étouffées dans un container (The Wire) ; les innombrables cadavres qui jonchent la route menant à Bagdad (Generation Kill) ; les victimes de la gestion catastrophique de l’ouragan Katrina, dont les dépouilles sont conservées dans des camions frigorifiques alignés sur un quelconque parking (Treme). Réduits à un reste encombrant, voire à une marchandise avariée, les morts subissent ici l’offense suprême : aux corps abandonnés ne sera jamais restitué un nom[1212][1212] Voir, a contrario, l’enquête menée dans The Deuce par d’anciennes prostituées pour retrouver le vrai nom d’une de leurs jeunes collègues assassinées, et cela afin à la fois d’avertir la famille et de lui offrir une plaque funéraire.. Cadavres sans sépulture, abandonnés hors de la sphère du symbolique, c’est-à-dire hors de toute communauté.

Ainsi les séries de Simon sont-elles traversées et « travaillées » par les morts. Le sort qui leur est réservé n’est pas cependant qu’un indice de civilisation, ou le signe d’une bonne moralité. Dans ce cas, les choses n’iraient que dans un seul sens. Or, il existe bien des formes de relations entre les uns et les autres, qui évoluent avec le temps. Aux extrêmes : la réification absolue, et la hantise. S’agissant de cette dernière, il faut par exemple entendre comment, dans Treme, une expression passe d’un père à sa fille. Professeur de littérature à l’Université Tulane, Creighton Bernette devient malgré lui le porte-parole de la colère qui anime les habitants de la Nouvelle-Orléans face à l’incurie des pouvoirs publics. Une de ces diatribes diffusées sur Internet se fige même en slogan : « Fuck you, you fucking fucks ! » Pure expression d’impuissance, ces mots viennent peu à peu prendre la place de ceux qu’ils n’arrivent plus à écrire. La fureur est si grande qu’elle a emporté la possibilité d’un récit, d’une histoire – son grand roman sur les inondations de 1927 restera inachevé. Et c’est tels quels que ces mots se transmettront à sa fille, Sofia, qui, ignorant que son père s’est suicidé, se trouve incapable de vivre avec sa mort.

Négation radicale, d’un côté ; compulsion de répétition, de l’autre. Le problème est là : comment faire pour que les morts ne comptent ni pour rien, ni pour tout ? Problème qui se pose d’une manière évidemment différente aux policiers, soldats, trafiquants de drogue ou simples « citoyens ». Homicide a fixé un premier cadre, mélange de familiarité et de responsabilité, de distance et d’affection. Les scènes de crime semblent toujours suspendre ou détourner le flux de conversations dont le prosaïsme finit par teinter ce qui devrait rester de l’ordre de l’exception. Rien de plus quotidien pour un détective de la criminelle, néanmoins, que de se pencher sur un cadavre, et Homicide, au moins en partie, aura reposé sur cela : un refus du spectaculaire. Cela n’empêche pas les enquêteurs -– les plus consciencieux, les plus obsédés aussi, ceux à qui Simon voue admiration et même amour – de penser que leur travail est également une mission. Celle-ci tient en une formule, répétée tel un mantra : nous parlons pour les morts.

C’est le credo de Tim Bayliss, mais également de Jimmy McNulty et de Toni Bernette, l’avocate de Treme qui tente de retrouver la trace des disparus, et la cause de leur décès. Résoudre une enquête, constituer un dossier, c’est autre chose que de bien faire son travail. Il s’agit en réalité d’essayer de restaurer une égalité fondamentale que la société, par mépris de classe, racisme ou indifférence, aura niée. L’institution gère les priorités, alloue des ressources aux uns plutôt qu’aux autres, discrimine jusque dans la mort. Rien de plus violent que cette phrase, prononcée à maintes reprises et qui vaut comme explication à l’injustice : « Il est mort là où ça ne compte pas. » Accoudés au comptoir, McNulty, William « Bunk » Moreland et Lester Freamon en viendront à imaginer le type de victimes qui leur permettrait d’avoir enfin les moyens d’enquêter. Certainement pas des jeunes hommes noirs, mais des femmes ou des enfants blancs, des touristes – voire, comme le lance McNulty, « une ancienne pom-pom girl blanche venue d’Aruba pour visiter Baltimore ». Si le juste est celui qui ne se soucie d’aucune détermination, il n’y a cependant pas de saint chez Simon. Même McNulty néglige parfois des affaires qui lui paraissent, sur le moment, plus circonstancielles que l’enquête qui l’accapare.

Mais reprenons. D’un côté, nous assistons à la négation de tout rapport entre morts et vivants, les relations humaines étant intégralement réifiées par les lois du capital et de la guerre. Cela vaut pour les « Grecs » de The Wire, qui dispersent la tête et les mains de leurs victimes afin d’empêcher leur identification, mais aussi pour Trombley, qui ne cesse de se réjouir de son désolant périple à travers la Mésopotamie, et plus généralement pour les Marines, dont aucun ne témoigne véritablement d’un égard pour les cadavres – hormis sans doute dans l’expression du refus de filmer certains corps mutilés. De l’autre côté, le lien devient un absolu, si bien que les vivants sont parlés et agis par les morts. Outre le personnage de Sofia Bernette, nous pouvons penser à cet épisode de Homicide, « Les Péchés du père », dans lequel l’Histoire se répète en s’inversant : un Africain-Américain tue un descendant de Patty Ridenour (personnage inspiré par Patty Cannon) de la manière dont celle-ci, au début du XIXème siècle, pourchassait, torturait et exécutait des affranchis ou des esclaves en fuite – parmi lesquels un des aïeux de l’assassin. Comme l’explique le détective Meldrick Lewis, lui-même Africain-Américain, l’homme a par son geste bouclé l’Histoire sur elle-même, la réduisant à un cycle de vengeance. A la fin de l’épisode, Lewis se trouve pourtant dans la même impasse, constatant que la mémoire de l’esclavage charrie une violence telle qu’elle ne pourra jamais complètement s’apaiser, ni même vraiment se partager.

Cette question de la transmission travaille ainsi autant l’intime que le politique. Mieux, elle les projette l’un dans l’autre. D’où la nécessité d’articuler deux autres modes de relation, dans lesquels il s’agit de parler pour et avec les morts. C’est exactement à ce point de jonction que se situe Treme. A travers la myriade de personnages qui se croisent et ainsi recomposent au fil du temps le tissu social que Katrina a déchiré, David Simon et Eric Overmyer envisagent ensemble deux problèmes. Le premier constitue l’arc principal de la série, et peut se formuler aussi simplement que brutalement : pourquoi reconstruire la Nouvelle-Orléans ? Le second charpente chaque saison, et prend la forme d’une enquête à la visée a priori plus réduite : qu’est-il advenu de Daymo Brooks, Joseph Abreu et Henry Glover pendant la catastrophe ?

Menées par l’avocate Toni Bernette, puis par le journaliste indépendant L.P. Everett, ces enquêtes sur des disparitions ou des morts brutales vont faire remonter à la surface des évènements que les autorités tentent de cacher sous l’écheveau de leur corruption ou de leur négligence. Ces trajectoires individuelles deviennent alors autant de ponts entre l’avant et l’après où se situe la série, chaque saison commençant par un carton similaire : « Trois mois après », « Quatorze mois après », « Vingt-cinq mois après » et enfin « Trente-huit mois après ». Sont dévoilées l’impunité des policiers, l’inertie des institutions, la violence des discriminations sociales et raciales, et plus largement et fondamentalement les divisions d’un pays qui laisse mourir ou tue une partie de sa population, jugée négligeable. Par-delà le phénomène naturel, et prévisible, que constitua l’ouragan Katrina, c’est en effet à un désastre systémique que les habitants de la Nouvelle-Orléans furent confrontés. Tandis que le Président George W. Bush survolait la cité engloutie en se souvenant des beuveries de sa jeunesse, ou en affirmant que la FEMA (Agence fédérale des situations d’urgence) réalisait un « sacré boulot », des gens périssaient noyés dans leur grenier, s’entassaient dans le Superdome dans des conditions sanitaires déplorables, ou tentaient, au péril de leur vie, de trouver des provisions que les secours étaient incapables d’acheminer en quantité suffisante. En progressistes consciencieux, l’avocate et le journaliste, aidés à l’occasion par le lieutenant de police Terry Colson, vont essayer, dans la période de reconstruction qui s’ouvre « après », d’amener les structures de pouvoir à se réformer en rendant publics les dysfonctionnements de la police et de la justice.

Homicide, puis The Wire, avaient déjà chacune à leur manière statué sur la possibilité ou non du changement. Le pessimisme de ces séries reposait sur l’idée que les structures l’emportaient toujours sur les individus, qu’elles façonnaient les êtres et non l’inverse. La perspective se déplace dans Treme. Moins, d’ailleurs, parce que Toni est animée d’une croyance en l’efficacité de l’action citoyenne qu’aucun échec ne semble en mesure de tout à fait éteindre, que parce que son activisme se confronte à une autre logique. Certes, à travers son alliance avec Terry Colson, elle fait le constat que les victoires ne peuvent être que partielles, insatisfaisantes, précaires. Le « jeu » se reproduit à l’identique, quand bien même quelques pions sont évacués à l’occasion. Terry lui-même finira par démissionner de la police après avoir tenté d’exposer les crimes et délits commis par certains de ses collègues. Comme Tim Bayliss et Jimmy McNulty avant lui, sa trajectoire de personnage s’achève hors du cadre de l’institution. Mais Simon et Overmyer placent également face à cette volonté de réforme la douleur de la perte et la nécessité du deuil. Si l’assassinat de Henry Glover, jeune Africain-Américain tué par la police tandis qu’il prenait dans un supermarché des produits de première nécessité pour lui et sa famille, aboutit à un article dans The Nation et à de lourdes condamnations, la mort de Daymo Brooks n’aura pas d’écho hors du cercle de ses proches. Sa dépouille enfin retrouvée dans un camion frigorifique, LaDonna, sa sœur, et Mrs Brooks, sa mère, n’ont d’autre souhait que de l’enterrer. La série touche alors à une aporie : ne pas exposer l’injustice, c’est prendre le risque qu’elle se répète, mais puisque rien ne viendra réparer ou compenser la perte, faire de ce drame un symbole risque tout aussi bien d’enclencher le cycle sans fin de l’impardonnable. Treme a en fait le courage de distinguer deux choses : le droit, où se joue pour la société la possibilité de quantifier les torts à travers la peine, et le pardon, qui se situe hors de la sphère de la justice, puisqu’il ne peut être qu’inconditionnel.

C’est là que vont se croiser les deux arcs de la série ; c’est là peut-être également que se tient le cœur de l’oeuvre de Simon. Reconstruire la Nouvelle-Orléans n’implique pas seulement le retour de ces vivants que le désastre a déplacés par centaines de milliers. Il faut que les morts, aussi, puissent « revenir à la maison ». C’est ce que dira Antoine Batiste à LaDonna, son ex-épouse, après l’enterrement de Daymo : « Home. He’s home now. » En guise de prologue, Treme avait fait d’une parade funéraire le signe d’une renaissance. A la fin de cette première saison, un autre enterrement vient confirmer que la communauté ne peut se refonder qu’à partir de la blessure qu’est Katrina. Pendant la cérémonie, LaDonna ferme un instant les yeux, puis les rouvre. Un long flashback débute. Nous sommes soudain dans cet « avant » que la série semblait avoir enfoui, presque refoulé. En un montage alterné, nous découvrons comment chacun se prépare à l’arrivée de l’ouragan. Certains ont déjà trouvé refuge hors de la ville, d’autres s’apprêtent à fuir, d’autres enfin attendent, avec plus ou moins de sérénité. Daymo, lui, se fera embarquer par un policier trop méticuleux suite à un feu rouge grillé et un imbroglio administratif. Sa mort, jamais clairement élucidée, est le produit d’un système qui s’accommode très bien de ses négligences. Avec ce flashback, cependant, LaDonna ne charrie pas que le destin tragique de son frère – c’est toute la ville d’avant la catastrophe qui revit à travers elle. Et lorsque la « second line » s’ébroue, quittant le cimetière pour rejoindre les rues du quartier de Central City, c’est encore ce mouvement de mise en commun, des vies et des affects, qui opère.

Un plan de cette séquence, bouleversante jusque dans ses détails les plus prosaïques, nous retient particulièrement. A vrai dire, il n’est pas unique dans Treme : la fanfare est un temps suivie par un travelling latéral réalisé depuis le cimetière, si bien que stèles et mausolées en ponctuent la progression. L’épisode suivant, qui ouvre la deuxième saison, en offrira l’envers : un jeune garçon s’exerçant à la trompette le jour de la Toussaint est lui aussi accompagné par un travelling latéral qui cette fois place le cimetière en arrière-plan. Ses notes hésitantes parviennent jusqu’au « Big Chief » Albert Lambreaux, occupé à repeindre le tombeau familial et qui s’interrompt alors pour déceler la mélodie – celle de When the Saints Go Marching In. Ce changement de perspective, ces passages entre le cimetière et la ville, suffisent à nous faire ressentir qu’il n’y a pas là deux mondes séparés. Sans doute fallait-il que Simon raconte la Nouvelle-Orléans pour que nous saisissions, dans son travail, la profondeur d’une telle intrication. La série a en effet trouvé son rythme, sa respiration, dans ces cérémonies qui, plaçant en miroir vie et mort, fête et recueillement, scandent le calendrier social de la cité – en particulier le Mardi Gras et le Mercredi des Cendres. Cette intrication est pourtant une constante.

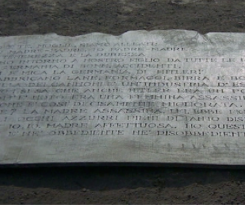

Vers la fin de Baltimore, Simon décrit longuement une scène qui sera reprise au début de l’adaptation télévisée de son livre, Homicide. Pour les besoins d’une enquête, un détective demande une exhumation. Il découvre, stupéfait, que le cadavre enterré n’est pas le bon. Malgré quelques recherches, celui-ci ne sera jamais retrouvé. Simon écrit : « La naissance, la pauvreté, la mort violente, puis un enterrement anonyme dans la gadoue de Mount Zion. Dans la vie, la ville n’avait pu trouver aucun but pour ces âmes à la dérive ; dans la mort, elle les avait perdues tout à fait. Gilliard, Dale, Erely, Ireland : ils étaient tous hors d’atteinte. Même si quelqu’un voulait venir au secours d’un être cher et préserver sa mémoire avec une vraie pierre tombale, dans un vrai cimetière, ce n’était plus possible. Les tombes sans indications et le registre pitoyable du gardien y avaient veillé. La ville aurait tous les droits d’ériger un monument à sa propre indifférence, on pourrait l’appeler la tombe de la Victime inconnue » (p. 839). L’errance des morts se trouve ainsi rapportée à une question politique, le cimetière n’offrant pas un espace autre, préservé des turpitudes de la ville, mais son prolongement et son reflet.

A partir de cette scène originelle, Simon ne va cesser de mettre en regard la ville et le cimetière, la maison et la tombe. Dans The Corner, le rapport est avant tout temporel. Les flashbacks viennent rappeler qu’il y a eu de la couleur sous la grisaille, des foyers au style victorien sous ces bâtisses à l’abandon devenues la dernière demeure d’hommes et de femmes qui n’ont souvent plus d’autre horizon que la prochaine dose. Constellées d’épitaphes, les façades du quartier font office de plaques mortuaires, tandis que la revente d’ex-voto constitue une ultime ressource. Dans The Wire, la ville se transforme peu à peu en la nécropole qu’était dans Baltimore / Homicide le Mount Zion. Exécutées dans des maisons vacantes puis dissoutes à la chaux par les lieutenants de Marlo Stanfield, des dizaines de personnes disparaissent sans laisser de traces. Pour comprendre une telle extension du domaine de la mort, sans doute faut-il se rapporter à l’histoire de Baltimore. Profitant de la grâce que lui accorde Marlo de le tuer chez lui, Proposition Joe explique que cette maison appartenait à son grand-père, le premier « homme de couleur » à devenir propriétaire dans le quartier de Johnson Square. La boucle est en fait en train de se boucler – l’arrivée des Noirs a suscité le départ des Blancs, et le lent mouvement de reségrégation urbaine s’achève au moment où ces « quartiers noirs », négligés puis abandonnés par les pouvoirs publics, soumis dès lors à la loi du commerce de drogue, finissent sous la houlette de Stanfield, présenté comme un personnage sans mémoire, par se confondre avec un cimetière. Dans Show Me a Hero, le cimetière devient le lieu ultime de l’exclusion. Construite en spirale, la mini-série montre comment la difficile mise en place des lois de mixité sociale a pour contre-coup l’expulsion de celui qui en devient, d’abord bien malgré lui, le maître d’œuvre. Tandis qu’il visite une maison à vendre surplombant la ville dont il est le maire, Nick Wasicsko dit à sa fiancée : « Pour la première fois de ma vie, je suis du bon côté, et je suis absolument seul. Mais au fond les gens veulent tous la même chose, avoir un foyer, pas vrai ? » Abandonné par son parti et ses soutiens, oublié de ses concitoyens, Nick va dériver peu à peu de l’espace domestique qu’il essaie de construire vers le caveau familial. D’abord réticent à l’idée, suggérée par sa mère, de parler à son père décédé l’année précédant le début du récit, il finit par trouver en lui son dernier confident. Assis contre la stèle de marbre, il en vient même à occuper l’emplacement laissé vierge à côté du nom du père. Nick se suicidera dans ce cimetière même.

C’est dans Treme que cette question des rapports entre lieux de vie et lieux de mort trouvera, dans une certaine mesure, une façon de se régler. Cela tient, nous l’avons suggéré, à la culture singulière de la Nouvelle-Orléans. Il ne faudrait pourtant pas considérer celle-ci comme un substrat inaltérable. C’est en fait là que revient le problème essentiel : pourquoi reconstruire cette ville, c’est-à-dire, aussi et peut-être surtout, comment et avec qui ? Treme, loin de n’être qu’une célébration enthousiaste de la créolité, s’attache à parcourir les lignes de faille qui marquent cette société. La troisième saison s’ouvre, comme la première, sur l’arrivée tardive d’Antoine Batiste à une cérémonie funéraire. L’effet de rappel est encore renforcé par un gag : le tromboniste essaye une fois de plus de baratiner un chauffeur de taxi afin de réduire le prix de sa course. Mais, tandis que sa voix se mêle enfin à celle des autres musiciens, une sirène de police retentit. La foule est dispersée au prétexte d’un tapage nocturne, et les artistes les plus récalcitrants sont emmenés au commissariat. Si l’affaire est vite réglée, elle manifeste néanmoins la volonté des autorités de réguler les manifestations de la culture populaire. Ce conflit entre la loi et la tradition se traduit également dans les relations difficiles qu’entretiennent avec la police les tribus d’Indiens défilant à l’occasion de Mardi gras. A chaque fois, c’est un certain usage, donc une certaine définition, de l’espace public qui est en jeu. C’est aussi un certain rapport à l’histoire et à la mémoire.

La reconstruction de la Nouvelle-Orléans ne peut bien sûr se faire qu’en fonction d’une idée de la ville. Un projet cristallise particulièrement les divergences. Initié par le banquier et entrepreneur C.J. Liguori, il consiste en l’implantation d’un prestigieux Centre de Jazz sur Congo Square. Situé dans le Tremé, ce jardin public compte parmi les symboles les plus forts de l’histoire américaine puisqu’il aura accueilli un marché aux esclaves avant de devenir le lieu de naissance du jazz. Un point suscite plus spécifiquement le désaccord. Pour le « Big Chief » Albert Lambreaux et son fils trompettiste Delmond, tous deux recrutés en tant que conseillers, il n’est pas acceptable de séparer ce lieu par une grille. Ce serait un affront à la fois aux habitants du quartier et à l’histoire de la Nouvelle-Orléans. Le gamin misérable qu’était Louis Armstrong aurait-il été accepté dans une telle institution ? Aurait-il seulement pu en fréquenter les abords ? L’intérêt de ce segment narratif est qu’il ne confronte pas des citoyens bien intentionnés à des spéculateurs cyniques. Liguori est un fin connaisseur de l’histoire, de la musique et de la gastronomie locales. Il paraît même incarner ce changement que David Simon appelle de ses vœux. Son projet revient pourtant à patrimonialiser la culture de la Nouvelle-Orléans, à en faire un vestige exposable et exploitable – c’est-à-dire à la couper des forces qui lui permettent de rester vive.

Treme est sans nul doute obsédée par l’authenticité. Il faut cependant lui reconnaître de n’avoir jamais transformé la culture en fétiche. Celle-ci demeure étroitement liée aux conditions matérielles et sociales qui la rendent possible. Pas de jazz, de « second lines » ou de carnaval sans cette trame où s’entrelacent solidarité informelle et institutions plus ou moins bien établies, depuis les tribus d’Indiens jusqu’à la mutuelle des musiciens en passant par d’innombrables « sociétés ». La diversité même des lieux de concert, de la rue jusqu’aux salles les plus prestigieuses, contribue à raconter l’histoire des personnages et la renaissance de la ville. Cela n’empêche ni la précarité, ni les désillusions, comme le montre la trajectoire du tromboniste Antoine Batiste. Simon et Overmyer sont néanmoins clairs : pas de culture sans infrastructure. Mais il y a autre chose, qui concerne la transmission. Ni la filiation, ni l’école ne sont suffisantes. Delmond ne deviendra pas « Big Chief », contrairement aux souhaits de son père, et bien des enfants se trouvent détournés de la musique par leurs conditions de vie. Si ce processus n’est pas exempt d’injustice, c’est en même temps par là que la tradition s’ouvre à son avenir : on ne sait jamais qui prendra la suite, et comment. En réalité, la transmission ne peut se faire sans altération. Il n’y a pas de plus fidèle héritier que celui qui trahit, puisqu’ainsi il sauve ce qui n’aurait pu se maintenir à l’identique, sauf à nier la vie même. C’est par hasard que Delmond trouve comment concilier le jazz contemporain et la tradition des Indiens ; c’est par amour qu’il poursuit autrement la voie tracée par son père. Quant à Antoine Batiste, s’il n’a pas réussi à communiquer son goût de la musique à ses fils, il deviendra néanmoins un professeur attentionné. La culture n’est en fait réductible ni à une formule, ni à un produit ; elle passe par des techniques, mais elle est aussi liée à une atmosphère, une vibration, dont les institutions et les musiciens sont les relais plutôt que les détenteurs – ce que traduit avec une rare acuité l’enchaînement des scènes musicales. Albert Lambreaux exigera ainsi de rentrer à la Nouvelle-Orléans pour retrouver cette qualité de son qu’il n’entend pas dans un studio new-yorkais, tandis que l’exil de Terry Colson est rendu sensible, au moment où il quitte la ville en voiture, par le brouillage des ondes radiophoniques.

Comme tous les personnages interprétés par Clarke Peters dans les séries de Simon, Albert Lambreaux incarne l’âme d’un lieu et d’une communauté. Dans Treme, il se bat pour réunir sa tribu dispersée par Katrina, et il se bat pour la réouverture de logements sociaux préservés des inondations mais que la mairie préfère condamner, trouvant là l’occasion de gentrifier le quartier. Ces luttes n’en forment évidemment qu’une – la ville ne saurait exister sans ses habitants ni ses traditions. Aussi faut-il mener de front deux activités qui semblent contradictoires : coudre perle après perle les costumes de Mardi Gras, qui ne serviront jamais qu’une fois, et rouvrir ou restaurer des maisons. Loin de s’opposer, l’ornemental et le vital, le symbolique et le matériel participent en réalité de ce même effort pour rendre l’espace, public et privé, habitable. Au moment où Lambreaux meurt, chez lui, sa maison est presque entièrement rénovée. Loin de marquer la décadence d’une ville, comme dans The Wire, la « maison-tombeau » devient au contraire l’emblème de sa survie. Les obstacles administratifs n’ont pas eu raison du Big Chief, qui pourra transmettre à ses proches ce foyer – ou ce « feu » qu’il a tant chanté. Comme à la fin de la première saison, où LaDonna restaurait le caveau familial pour pouvoir y inscrire le nom de son frère, un cycle se boucle à travers le destin d’un lieu. Celui-ci n’est pourtant pas clos. Il reste quelques finitions à faire, ce dont Delmond se chargera. Les récits de Simon ne visent pas à l’achèvement, mais à la relève. Et pour cela, il faut bien que les histoires se disent et s’écrivent : dans les chansons, les livres et même les séries, mais aussi sur les tombes.

Nous voilà loin, sans doute, de Bagdad. Et pourtant il fallait en passer par là pour ne pas considérer les cadavres irakiens aperçus le long des chemins et des routes comme autant de conséquences plus ou moins inévitables de la guerre, ou, pire, comme des éléments de décor d’une fiction dont ils ne sont de toute façon pas le centre. Ici, il n’y a pas de relève, mais plutôt un horrible bégaiement, presque une hallucination, les morts semblant remonter à la surface, ainsi que le suggère un plan sur une main crispée surgie de terre. La mini-série s’ouvre d’ailleurs sur le constat que personne n’a fait le ménage après la dernière guerre, des carcasses d’engins militaires ponctuant encore le désert. Cette remarque se noue à une autre : tandis qu’il pisse, Espera affirme à son compagnon d’armes qu’ils foulent une terre très ancienne. « Sur combien de tombes nous tenons-nous ? », s’interroge même celui qui, d’ascendance amérindienne, ne peut souffrir Pocahontas. Comment en effet tolérer un dessin animé plaçant en arrière-plan un génocide pour mieux s’amuser des exubérances d’un raton-laveur qui chante ? Imagine-t-on « l’Holocauste traité sous forme de comédie musicale romantique avec des swastikas qui dansent » ? En même temps que le récit circonstancié d’une conquête, Generation Kill est indissolublement une réflexion sur la profanation de la terre et le mépris de l’histoire. C’est évidemment au bouffon de la compagnie que revient la charge d’en dire toute la vérité lorsque, arrivant à Bagdad, Josh Person trace sur le sable avec son urine les lettres « U.S.A. ».

Corps calcinés ou en putréfaction, fillettes aux jambes arrachées, tête gisant dans la rue, soldats sans vie éparpillés par dizaines dans les champs : les visions d’horreur ne manquent pas. Prises dans le mouvement de translation des Marines, qui est celui-là même de la série, elles risquent pourtant de s’accumuler, indistinctes, et ainsi de s’annuler. La multiplication des champs-contre-champs – entre les soldats et l’homme derrière son volant, évoquée plus haut, mais aussi avec le cadavre d’une enfant mutilée étendue sur le bas-côté – n’y suffisent pas. A chaque fois, il faut continuer d’avancer. Ce qui peut se traduire autrement, et d’une façon plus brutale encore : il s’agit de « ne pas rester coincé dans le passé ». Ce qui est fait est fait. A l’atrocité des violences infligées aux vivants s’ajoute donc le peu de considération pour les morts, à la fois en tant que dépouilles et en tant qu’êtres sociaux. Cet outrage suprême, il est difficile de ne pas songer qu’il trouve un écho, pour Simon, dans l’histoire de sa famille. Six de ses parents ont été massacrés à Auschwitz, et quatre autres ont été assassinés dans les bois, en périphérie de Slonim, une ville de l’actuelle Biolérussie. N’est-ce pas ce gouffre personnel et historique qui s’ouvre sous chaque corps abandonné, chaque tombe sans plaque, chaque cadavre perdu au milieu de dizaines d’autres tout aussi anonymes ? Ces morts insistent trop pour n’être que des figures de circonstance. Simon n’a par ailleurs jamais fait de la destruction des Juifs d’Europe une exception absolue, un incomparable. A la suite de Gary McCullough, qui commença à penser historiquement sa situation après avoir vu au cinéma La Liste de Schindler (Steven Spielberg, 1993), Simon écrit : « Avec un regard neuf, Gary scruta le gâchis, le carnage et la stupidité à l’œuvre dans son propre quartier et commença bientôt à faire des parallèles. Dans un autre lieu et un autre temps, les damnés étaient abattus et gazés et brûlés par millions avec une efficacité effarante. A Baltimore Ouest, dans un pays de libertés civiles, on assistait plutôt à la lente destruction de centaines de personnes. C’était différent, certes, et Gary l’admettait, mais c’était aussi la même chose. Sur Fayette Street, la vie se réduisait à un long processus de destruction des filles et des garçons, des hommes et des femmes noirs. Cela se produisait sans camps ni barbelés, sans wagons à bestiaux ni fours crématoires ou visées dictatoriales. Mais cela se produisait tout de même, en silence, heure après heure. Non seulement Gary voyait cela comme un génocide, mais il se convainquit que cette fois, des gens seraient prêts et même capables de tout expliquer. Ils vont en avoir marre, il disait. Ils vont en avoir marre de la violence, des drogues, de nous. […] Il savait que, pour les gens, il n’était rien de plus qu’un personnage de cartoon, un stéréotype du ghetto, tout aussi déshumanisé et dispensable que n’importe quel prisonnier squelettique d’un camp. […] Pour eux, il n’avait pas d’histoire, pas d’origine, rien de plus que le ici-et-maintenant. Pour eux, il était un drogué, c’est tout. »[1313][1313] Notre traduction. The Corner, opus cité, p. 355. Au moment des élections présidentielles de 2016, Simon ne manquera pas non plus de rapprocher le sort des siens de celui des Syriens que les Etats-Unis se montraient si peu enclins à accueillir et à protéger de la guerre[1414][1414] Voir, sur son blog, « Fresh faces and old dishonor ». Article consulté le 6 février 2019 : https://davidsimon.com/2376-2/.

Alors qu’est-ce que le récit de Generation Kill fait pour les morts, si ce n’est pointer l’inhumanité avec laquelle ils sont traités ? The Wire, Treme ou Show Me a Hero pouvaient s’envisager, au moins pour partie, comme des tombeaux. La chose est ici plus ambiguë. La séquence finale reprend pourtant une configuration formelle chère à Simon : un montage en musique. Mais celui-ci, au lieu d’être prospectif, quand bien même il ne figurerait qu’un aboutissement ou une répétition, est rétrospectif. En outre, il n’est pas, comme souvent, associé à la subjectivité d’un personnage, mais est le fruit des enregistrements vidéographiques effectués par Lilley au fil de son périple. De The Wire à The Deuce, comme déjà à la fin de certains épisodes de Homicide, de telles séquences à la fois contractaient et libéraient le temps. Un destin pouvait s’y trouver annoncé en un plan, alors même que le fluide entrelacement des trajectoires faisait soudain bondir la série hors de ses gonds, hors de sa grille, pour atteindre au sentiment de l’existence. De la première séquence de The Wire à la dernière, du regard figé de Snot Boogie, étendu dans son sang pour avoir une fois de plus piqué quelques billets à des joueurs de dés, à celui de McNulty, découvrant enfin la « grande image » que composent les habitants de Baltimore, une communauté trouvait malgré tout le moyen d’apparaître, et cela même si elle n’était perçue que par celui qui s’en trouvait, d’une certaine manière, exilé.

La fin de Generation Kill procède à l’inverse. Réunis autour de l’ordinateur de Lilley, les Marines reforment ce corps collectif et fusionnel qui s’était relâché, et presque démembré, avec le terme de l’opération militaire. Après deux bagarres sur le terrain de football, les hommes en effet se retrouvent, joyeux, en pleine communion également avec leur image – celle où, à la fois triomphants et joueurs, ils sont tous assis au pied d’une statue de Saddam Hussein, le drapeau américain déployé. Partant, c’est la jouissance de la destruction qui éclate : l’explosion d’un minaret et les bombardements d’immeubles sont accueillis par les mêmes cris enthousiastes que les manifestations de potacherie virile. Pourtant, une fissure traverse le groupe, qui ne cessera de s’agrandir. Le lieutenant Fick se tient en retrait avec son adjoint et Iceman Colbert. L’estime qu’ils ont l’un pour l’autre n’enlève rien à la certitude du désastre – ce que le titre de l’épisode, A Bomb in the Garden, désignait déjà sur le mode allégorique. Fidèle à son credo, « observez tout, n’admirez rien », Fick quitte bientôt les lieux. Puis un autre échange muet se noue, à l’écart, entre Colbert et Person. Nulle solennité ici, mais un sourire qui vaut lui aussi comme signe de lucidité. Les plans de cadavres commencent alors à défiler. Hommes, femmes, enfants. A chaque contre-champ, le groupe se délite, si bien qu’il ne restera plus que Trombley pour accueillir l’horreur, un fin sourire de satisfaction aux lèvres.

Accompagné par la chanson de Johnny Cash, The Man Comes Around, le montage ouvre le temps du jugement, d’un point de vue moral et peut-être surtout historique. La trame apocalyptique des paroles et le retour des cadavres n’annoncent de fait ni réconciliation, ni salut. En revenant, les morts sont sans doute perçus comme autant de victimes innocentes, mais rien ne pourra plus les arracher à l’anonymat et à la pourriture. Loin de constituer un lieu de mémoire, la séquence se donne comme lieu de l’oubli. Aucune forme de positivité historienne, à travers par exemple le geste d’identification, ne subsiste plus. Et cependant, ces images ne sont pas vaines. Niant la négation des corps et des noms, elles brillent d’une lueur aussi faible qu’inextinguible. « A chaque instant, la mesure de l’oubli et de la ruine, le gaspillage ontologique que nous portons inscrit en nous, excèdent largement la piété de nos souvenirs et de notre conscience. Mais le chaos informe de ce qui a été oublié n’est ni inerte ni inefficace – au contraire, il agit en nous comme une force tout aussi grande que celle de la masse des souvenirs conscients, même si c’est de manière différente. Il y a une force et une opération de l’oublié qui ne peuvent être mesurées en termes de mémoire consciente ou accumulées comme savoir, et dont la présence détermine la valeur de tout savoir et de toute conscience. Ce que le perdu exige, c’est non pas d’être rappelé et commémoré, mais de rester en nous et parmi nous en tant qu’oublié, en tant que perdu – et seulement dans cette mesure, en tant qu’inoubliable. »[1515][1515] Giorgio Agamben, Le temps qui reste. Un commentaire de l’Epître aux Romains, pp. 72-73, Payot et Rivages Poche, Paris, 2004.

Un mot, encore, pour ne pas conclure : est-ce un hasard si c’est à Lilley, parmi tous les soldats qui filment, d’amener ces images à la visibilité ? Dans la séquence d’ouverture, il feignait d’avoir été tué au cours d’une action militaire qui n’était en réalité qu’un exercice. L’un de ses compagnons lui demandait alors « ce que ça faisait d’être mort ». Jimmy McNulty, sur la table de billard du Kavanaugh’s, et DJ Davis, au cours de Mardi Gras, feront eux aussi cette épreuve de la mort et de la résurrection. Et c’est à travers eux encore que se dévoilent ces constellations d’images où le temps s’échappe du récit dans la mesure même où le monde ne semble plus être qu’un souvenir, hors de la sphère de l’action. Est-ce ainsi que les vivants accèdent enfin à cette révélation dont ils avaient perçu l’éclat dans le regard des morts ? L’ancrage profondément réaliste des séries de Simon ne doit pas occulter le fait que, pour lui, l’image ne tient pas de la pure et simple représentation. Elle se donne de manière oblique, comme en miroir, à travers le jeu fuyant des analogies et des métaphores. En attendant, du moins, la fin des temps.