Jean-Luc Godard (2018)

Des mots comme des fourmis

Notre première rencontre avec Jean-Luc Godard a eu lieu à Rolle en mai 2016[11][11] Voir l’entretien publié sous le titre “Morale archéologique“.. À cette époque, l’idée du Livre d’image avait déjà pris forme : la structure en quatre parties avait cédé la place à celle en six (les cinq “doigts” comme une longue introduction et la “main” qui les inclut tous), tandis que le scénario contenait déjà de nombreux plans et textes qui seraient utilisés dans le film (des choses disparaîtraient cependant, ou d’autres citations textuelles ou visuelles seraient extraites des mêmes sources). Le montage, lui, avait à peine commencé. Dans la toute petite salle de montage enfumée de Godard, nous avions cependant eu la chance de regarder les onze premières minutes du film – tout ce qui avait été fait jusqu’alors.

Au moment de notre deuxième visite, en mars 2018, le film est presque terminé. Le salon où nous nous étions entretenus, et où Zoé Bruneau dans Adieu au langage observait un personnage du Métropolis de Fritz Lang, est maintenant transformé en petite salle de cinéma. C’est ici que se déroulent les premières projections du Livre d’image, dans les conditions que Godard juge les plus appropriées. La pièce est aménagée d’une manière particulière : un grand écran de télévision dans le fond, deux grands haut-parleurs avancés vers les spectateurs qui, eux, se trouvent contre le mur d’en face. Ces trois éléments structurant l’espace rappellent l’idée finalement abandonnée de faire un film-sculpture pour trois écrans. Mais l’essentiel est de distancier le son de l’image comme le souligne Godard lors de notre petite conversation avec lui et Fabrice Aragno juste après la projection. Deux jours plus tard, nous revenons chez lui pour parler du film plus en détail.

Débordements : Nous aimerions parler de votre nouveau film en commençant par le titre, Le livre d’image, parce que c’est la première chose qui sort de l’ordinaire. On sait bien que chez vous le titre vient toujours avant le film…

Jean-Luc Godard : Oui, mais là, il est venu après. Le vrai titre pendant longtemps, qui est un sous-titre maintenant, c’était Image et parole.

D. : Oui, et avant il y avait aussi Tentative de bleu, Le grand tableau (noir) et d’autres versions. Si ce n’était plus le titre qui indiquait la direction, qui vous imposait une obligation comme vous l’avez dit, qu’est-ce que c’était alors ?

J-L.G. : Là, c’était comme tous les titres : un résumé. On va parler de ça. Et puis, image, on l’a mis au singulier. Ce n’était pas un livre avec des images, comme on en voit plein, comme les livres de peinture par exemple. C’était l’image. Ah oui, je voulais vous demander, j’avais de la peine à me souvenir : dans Les enfants jouent à la Russie, à un moment donné on dit que les Russes ont deux mots pour image…

D. : Oui, « obraz » («образ») et « izobrajenié » («изображение»).

J-L.G. : Et la différence, je m’en souviens plus…

D. : « Obraz », ce n’est pas seulement ce qu’on voit, c’est quelque chose plus vaste, plutôt métaphysique…

J-L.G. : Oui, et l’autre ? C’est ce que les Américains appellent « pictures » ?

D. : Oui, c’est ça.

J-L.G. : D’accord. Mais en français, je crois que j’avais dit dans ce film que l’image, « obraz », c’était… je montrais un exemple d’une icône. Aujourd’hui, les icônes, c’est ça. (Il montre l’écran de son smartphone et rit.)

D. : Est-ce que vous vous souvenez d’où vous êtes parti pour ce film ?

J-L.G. : C’est vraiment parti quand j’ai pensé aux cinq doigts. Je me suis dit : « On va faire un film où il y aura les cinq doigts, et puis après, ce que les cinq doigts font ensemble, la main. » Et puis, c’est là que j’ai pensé à… peut-être une autre partie après. Mais ça a pris du temps. Les cinq doigts, ça, c’est venu assez vite : le premier doigt c’est des remakes, des copies ; le deuxième doigt, c’est la guerre, et puis j’ai retrouvé ce vieux texte français des Soirées de Saint-Pétersbourg ; et puis, le troisième, c’était un vers de Rilke (« ces fleurs entre les rails, dans le vent confus des voyages ») ; le quatrième doigt, c’était – justement, ils sont venus presque ensemble, les doigts – c’était le livre de Montesquieu, l’Esprit des lois ; et le cinquième, c’était La région centrale qui est un film d’un américain, Michael Snow, que j’ai raccourci : on ne voit plus… tout ça. (Il fait un geste imitant un panoramique circulaire.) Et puis ensuite, il m’est venu l’idée que la région centrale, c’était l’amour qu’il y avait entre un homme et une femme, voilà, qui est pris dans La Terre de Dovjenko.

D. : Quelle relation entre ce couple et le film de Michael Snow ?

J-L.G. : Bah, c’est que le couple est la région centrale. Ce que Michael Snow n’avait pas dit, mais peu importe, lui il faisait juste La région centrale.

D. : Ce couple est le vrai centre du film ?

J-L.G. : Ça, c’est le spectateur qui le dira. Ou Bécassine. (Il jette un regard sur un collage au mur avec une image de Bécassine – que l’on voit dans le film – et il rit.)

D. : Ou Fabrice Aragno, qui nous a fait remarquer avant-hier, après avoir revu le film avec nous, que ce couple était au cœur du film, qu’il était pile au centre.

J-L.G. : Oui, peut-être. Je n’y ai pas pensé. Chacun pense à tout ça. Moi, quand je revois et que j’y pense, je pense autre chose aussi, et c’est très bien. Et puis, il y a un plan, pour ne pas faire d’erreur, où on voit une grande-mère et une petite fille à l’arrière d’un camion qui s’en va. Et il y a marqué « La terre ».

D. : Oui, c’est Alyonka de Barnet.

J-L.G. : C’est Alyonka, oui. C’est pas Dovjenko, mais il y a marqué « La terre ».

D. : Ça vient des Histoire(s) du cinéma.

J-L.G. : Oui. J’ai souvent repris des choses d’Histoire(s) du cinéma, mais avec d’autres sons souvent.

D. : Est-ce que c’est un carton qui apparaît dans le film (indiquant une plaque peinte sur l’étagère) ?

J-L.G. : « Parole et image » ? Oui, je crois qu’il apparaît une fois. Je ne m’en souviens plus.

D. : Nous l’avons beaucoup aimé dans le film ainsi que celui avec le titre ; c’est beau comme image mais c’est aussi une métaphore : la parole qui se transforme en image.

J-L.G. : Oui, et puis l’image qui se transforme en parole. Ça vient aussi de… je ne sais pas si vous connaissez, Anne-Marie avait écrit il y a beaucoup d’années un petit livre qui s’appelle Images en parole (mais « image » au pluriel et « parole » au singulier). Je peux vous le donner. (Il apporte le livre dont le titre est repassé au stylo-feutre noir.) C’est de petites histoires qui parlent de gens d’ici. Et c’est moi qui ai fait la préface[22][22] Sous le pseudonyme de Marcel C. La préface commence ainsi : « L’auteur avait hésité. La parole ou les paroles. Puis pluriel avait disparu. Il indiquait sans doute un flot trop vague et trop immense. Déluge des télévisions, sports et politique. Et il ne s’agissait pas de cela. Pas du tout. Simplement de ce qu’il peut y avoir de singulier dans la parole. ». Il y a un plan du livre dans le film.

D. : Est-ce que le Moyen-Orient était déjà là, tout au début de votre projet ?

J-L.G. : Je ne m’en souviens pas. Non, je ne pense pas, pas tout au début, mais assez vite. C’était l’Arabie et l’Arabie heureuse parce que je me souvenais d’un… Et puis, l’Arabie heureuse, à la fin du dix-neuvième, c’était un terme très employé par les écrivains français : les saint-simoniens et comme ça. Et je me souvenais d’un livre d’un américain, Frederic Prokosch, qui s’appelait Hasards de l’Arabie heureuse en français…

D. : Que vous citez dans le film, et qui devait être posé à terre dans la première salle de votre projet Collages de France[33][33] Tel est le titre de son projet d’exposition au Centre Pompidou, décrit en détail par lui-même dans la vidéo Reportage amateur. Il diffère considérablement de la version qui a finalement été réalisée sous le titre Voyage(s) en utopie, Jean-Luc Godard, 1946-2006..

J-L.G. : Ah bon, je m’en souviens plus. Mais vous savez mieux que moi. (Il rit.)

D. : Il y a aussi cette séquence dans Histoire(s) du cinéma où vous rapprochez le cinéma de l’enfance de l’art des saint-simoniens, d’un rêve d’Orient…

J-L.G. : Oui, mais c’est parce qu’un des chefs ou des porte-paroles des saint-simoniens s’appelait Enfantin.

D. : Oui, oui. Et là, vous parlez aussi du chemin de fer[44][44] « Un art sans avenir, avaient tout de suite averti gentiment les deux frères. (…) Et ensuite, on les a mal compris. Ils disaient « sans avenir » c’est-à-dire un art au présent, un art qui donne, et qui reçoit avant de donner, disons l’enfance de l’art. D’ailleurs, les saints-simoniens, il s’appelait comment, le fondateur ? Enfantin. Le baron Enfantin. Et s’ils rêvaient d’Orient, ils n’appelèrent pas ça la Route de la soie ni celle du rhum, ils l’appelèrent le chemin de fer. Parce que, en route le rêve s’était durci et mécanisé. » (Histoires du cinéma 1b) Des plans du chemin de fer et des trains sont nombreux dans Le Livre d’image..

J-L.G. : Mais ça, ça vient de mon grand-père maternel, parce qu’il a construit le chemin de fer en Turquie de Smyrne à un petit endroit qui s’appelait Cassaba. Et Cassaba était le nom de mon premier chien. Il était très riche, mon grand-père, il faisait partie de la… je m’en souviens encore, c’est devenu la Banque de Paris et des Pays-Bas, qui est une banque très connue aujourd’hui, mais avant, ça s’appelait la Banque ottomane.

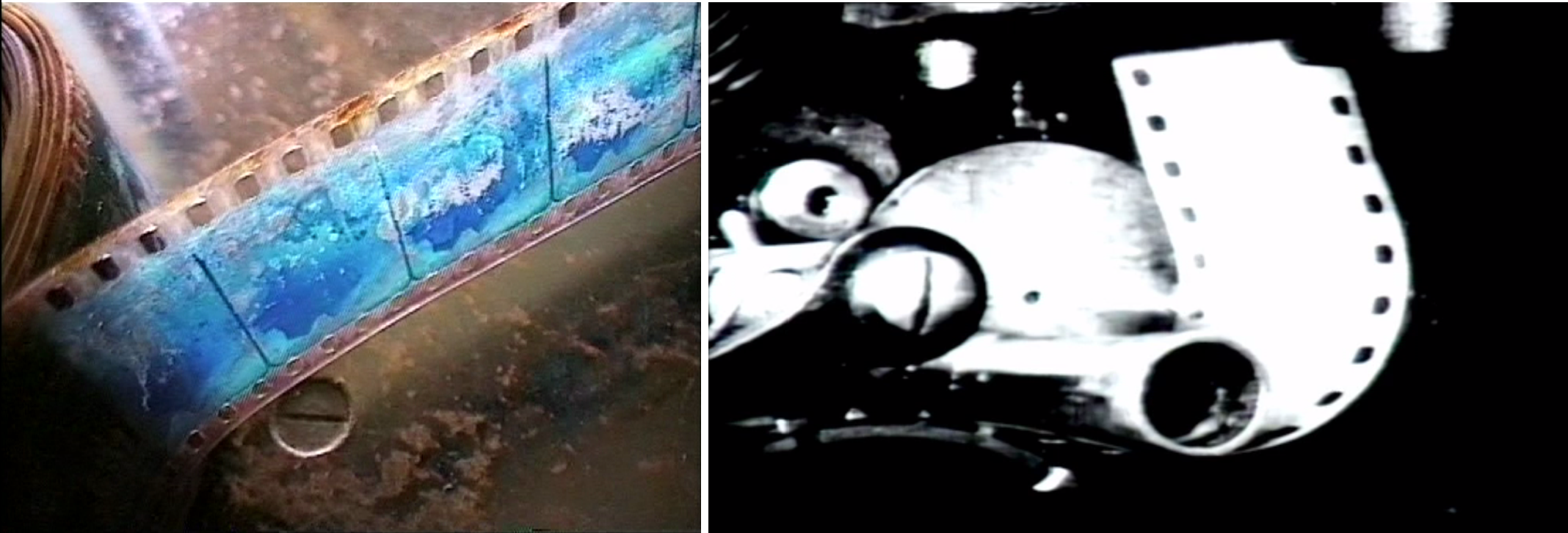

D. : Le livre d’image est peu à peu devenu une entreprise archéologique, comme vous dites. Vous avez pris cette nouvelle route en compagnie de Yervant Gianikian et Angela Ricci Lucchi, deux cinéastes italiens dont la présence dans le film est assez significative. Leur article Notre caméra analytique commence par ces mots : « Nous voyageons en cataloguant, nous cataloguons en voyageant ». Vous citez au moins trois plans pris dans leurs films dont celui d’un train qui entre dans un tunnel et d’une bobine qui se déroule…

J-L.G. : C’est un film américain, je crois, ou anglais… (Il cherche le plan dans un grand cahier contenant une sorte de découpage du film avec des commentaires.) Voilà, ça s’appelle Reel-Unreel.

D. : Oui, mais je parle d’un autre plan. C’est au début des Remakes : une pellicule qui se déroule…

J-L.G. : Une pellicule ? Qui tourne ? Oui, ça, c’est le film des deux italiens.

D. : Et ça ressemble un peu à une route interminable…

J-L.G. : Oui.

D. : Là-dessus, vous mettez le son d’un autre film, un documentaire sur un musicien rock dont j’ai oublié le nom, où l’on parle d’Orphée qui est revenu de son long voyage. Comme en plus c’est une pellicule d’archives, on peut croire qu’il s’agit d’un voyage vers le passé…

J-L.G. : Oh, pour moi, je ne pense pas à tout ça. Il y a plusieurs films qui m’ont été donnés par deux Français dont une est au générique, qui s’appelle Nicole Brenez et l’autre, il s’appelle… Hé-hé, dès que je cherche un mot, il s’en va comme une fourmi. Et puis il revient tout à coup, trois mois après. Non, je ne m’en souviens plus… Bernard Eisenschitz ! Qui est spécialiste des films russes et qui m’a donné un ou deux films russes, oui.

D. : J’ai pensé que ça avait à voir avec l’archéologie, parce que Gianikian et Ricci Lucchi font justement ça, ils cherchent quelque chose dans le passé pour éclairer le présent.

J-L.G. : Oui.

D. : Chez vous, c’est un peu la même chose sauf que vous, en suivant l’idée benjaminienne des constellations entre le passé et le présent, vous introduisez directement ce présent qu’il faut éclairer : vous montrez des images des islamistes déjà dans la première partie, Remakes…

J-L.G. : Oui, mais ça vient uniquement parce que « remake », c’est une copie. Dans le film de Rossellini on les voyait jeter à la mer et puis après dans le film islamiste on les voit rejeter à la mer. Alors que le film de Rossellini venait de dire : « La guerra era finita. » (Il rit.) Et c’est tout. Moi, je ne vois pas d’autre chose.

D. : Pourtant, il y a deux plans des islamistes dans la première partie : l’un est documentaire tandis que l’autre est pris dans un…

J-L.G. : …film de fiction.

D. : Timbuktu de Sissako. Votre terrain archéologique comprend aussi tout l’imaginaire.

J-L.G. : Oui, oui, bien sûr.

D. : Mais ce n’est donc pas la situation actuelle au Moyen-Orient qui vous a incité à vous tourner vers cette région ?

J-L.G. : Non. C’est que le monde arabe, sans le connaître bien du tout, m’a toujours, depuis l’enfance, beaucoup parlé.

D. : Mais pourquoi faire un film sur l’Arabie aujourd’hui ?

J-L.G. : Ah, bah, on peut dire que ça tombe bien. C’est venu de moi. De femmes ou de jeunes filles arabes dont j’étais amoureux, puis ça n’a pas marché, des choses comme ça. Mais il y avait quelque chose que j’aimais bien chez les arabes. Et puis, voilà, à l’époque de mon grand-père, du chien Cassaba, mon grand-père avait un chauffeur et ce chauffeur était Algérien. C’était de grands bourgeois riches, et on mangeait dans des assiettes décorées qui montraient la conquête de l’Algérie. Donc, tout ça doit jouer. Et puis, comme aujourd’hui on parle du Moyen-Orient, il y a beaucoup de choses comme ça. J’ai eu un oncle qui était capitaine de je ne sais pas quoi, et qui faisait partie de la… en Syrie avant la guerre, quand la Syrie était un protectorat français, alors que l’Irak était un protectorat anglais. Voilà, tout ça.

D. : Cela vient plutôt de l’intérieur que des actualités.

J-L.G. : Oui, mais les actualités se rejoignent. Elles me font me souvenir de ça. Je suis un peu les événements dans le journal. Avec Anne-Marie, la Suisse, on ne connaît pas, on est un peu des réfugiés français. Parce qu’elle est venue ici à cause de sa fille, pour l’école etc. Et en fait, si on regarde la télévision, c’est la télévision française, et si on lit des journaux, c’est des journaux français. On en lit trois : Libération, Le Canard enchaîné et…

D. : Charlie Hebdo ?

J-L.G. : Et Charlie Hebdo, voilà.

D. : Vous n’êtes pas content d’être ici ?

J-L.G. : Pour les paysages, oui, qui sont plus faciles… Et on n’avait pas… Anne-Marie est d’origine lausannoise, moi, j’ai toujours été entre Paris et ici, et la rive en face, la rive française. Quand on est partis de Paris, on a essayé Grenoble, mais ça n’a pas marché. Donc, on n’avait pas vraiment d’endroit, tandis qu’ici il y a quand même un ancien endroit. Mon père est naturalisé Suisse, il est venu s’établir ici, dans une clinique qui est à côté et où j’ai été soigné, du reste. On serait bien allés en France, mais on ne savait pas où, il y a cent mille endroits. Et là, ici, on en avait un qui était… Alors, au bout d’un moment on y est resté. Mais on n’aime pas beaucoup les Suisses, à part une ou deux personnes gentilles et les chiens surtout.

D. : Et Ramuz, je crois.

J-L.G. : Ramuz, c’est de l’enfance aussi. Parce que je me souviens de livres de Ramuz qu’on lisait autrefois avec mon grand-père qui était très littéraire, on lisait à haute voix, tous ensemble.

D. : Mais vous ne voudriez pas revenir en France ?

J-L.G. : Ah non, impossible. Mais à des moments je me dis que j’aimerais bien que Rolle soit en France. Voilà.

D. : Nous voudrions revenir un peu à Sissako, à son film Timbuktu…

J-L.G. : Oui, c’est un bon film.

D. : Qui remplit, semble-t-il, une fonction de témoignage selon vous très importante, sinon essentielle, pour le cinéma. Mais est-ce qu’il remplit aussi la fonction d’être le cinéma au sens où vous distinguez le cinéma des films ?

J-L.G. : Ça, ça vient des Cahiers du cinéma, de la nouvelle vague où petit à petit par rapport aux films tels qu’ils se faisaient et même au cinéma tel qu’il s’enseignait, on aimait des gens comme Epstein par exemple ou Flaherty, mais Epstein aussi parce qu’il a beaucoup écrit sur le cinéma : L’Intelligence d’une machine et comme ça, que des fois je lis un peu. Moi, je ne connais pas très bien tout ça. Je connais… un bout, une phrase et puis je ne connais pas. Dostoïevski, je n’ai jamais lu en entier, par exemple, mais je me souviens de certaines choses. Vassili Grossman, là, j’ai lu sérieusement, j’ai beaucoup aimé…[55][55] Une phrase de Vie et destin de Vassili Grossman est présente dans Le livre d’image. Il est peu connu, du reste. Brodski est peu connu aussi. Je me souviens d’un livre de Brodski qui s’appelle Byzance, qui est très beau. Et les Russes m’ont toujours… Je suis toujours un peu pour les Russes contre les autres. Mais ça vient, je sais pas, des romans ; la musique, je ne connais pas très bien, la peinture non plus…

D. : Dans Remakes, vous rapprochez des images de guerre ou de conclusions de paix et des images de couples. Par exemple, Depardieu dit à Laurence Masliah : « C’est notre première dispute », puis il y a des plans de Timbuktu ou des Carabiniers où l’arme s’insère entre l’homme et la femme. Ce rapprochement était également présent dans Adieu au langage et Les trois désastres, je crois.

J-L.G. : Oui. Ça vient peut-être aussi de moi, parce que je me suis marié deux fois, ça n’a jamais marché, et c’était beaucoup mieux comme ça, parce que… je m’intéressais qu’en dehors, là… Et puis, je crois que les jeunes femmes que j’aimais bien, elles étaient intéressées parce que j’étais connu surtout. Donc ça durait un an et demi, deux ans, pas plus.

D. : Fabrice Aragno nous avait dit il y a deux ou trois ans qu’une des versions du titre comportait le mot « voyages ». A l’époque, vous vouliez tourner une partie du film à Saint-Pétersbourg, et plusieurs plans ont été filmés en Tunisie. Aviez-vous prévu d’autres voyages ?

J-L.G. : Non. J’ai choisi la Tunisie parce que je connaissais, je me souvenais d’une actrice…[Il s’agit de Ghalia Lacroix, qui joue le rôle de Djamila dans For Ever Mozart et qui apparaît à plusieurs reprises dans Le livre d’image.NOTEFIN Puis on m’a dit qu’elle avait quitté son mari qui est un metteur en scène très connu en France qui s’appelle Kechiche. À l’époque de For Ever Mozart, elle était déjà avec Kechiche. Au bout d’un moment ils ont dit : elle est partie en Tunisie, je l’ai appris, donc on avait quelqu’un qu’on connaissait là-bas qui nous a donné deux ou trois adresses où tourner ou comme ça. La Tunisie, ça s’est fait comme ça. J’aurais plutôt choisi l’Algérie, j’ai une espèce de sentiment comme je vous ai expliqué pour l’Algérie. Mais ça n’aurait pas été possible. Les Algériens, ils sont très spéciaux… Les Tunisiens sont très gentils, les Marocains, je ne connais pas, mais les Algériens sont… (Il serre le poing et prend un visage sévère.) Ιls sont différents. Du reste, celui qu’on voit dans le film, qui est le neveu du cheik Ben Kadem[66][66] Il s’agit de Samantar, un personnage de L’Arabie heureuse repris dans le roman Une ambition dans le désert d’Albert Cossery et présent dans le film à travers une photo., c’est une photo prise à l’époque de la guerre d’Algérie d’un combattant algérien.

D. : Donc, la Marsa, c’est à cause de cette femme ?

J-L.G. : Non, ou un petit peu, mais pas vraiment. Mais on avait quelqu’un que j’avais connu il y a… ça fait quoi ?.. douze ans ou quinze ans dans un film.

D. : Il y a aussi Salammbô[77][77] Salammbô de Flaubert commence ainsi : « C’était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d’Hamilcar. » La Marsa où ont été tournés plusieurs plans pour L’Arabie heureuse est bâtie sur l’emplacement de l’ancienne Mégara. Godard cite un (autre) extrait du roman dans le film..

J-L.G. : Il y a Salammbô, oui. Il y a même Louis IX, Saint Louis, qui est mort à Carthage[88][88] Un plan montre la couverture du livre de Philippe de Villiers Le Roman de Saint-Louis, qui présente un portait équestre du monarque..

D. : Ah oui. Mais vous n’aviez pas l’intention d’aller vous-même à la Marsa ?

J-L.G. : Si, on y est allé trois fois, avec Fabrice [Aragno] et Jean-Paul [Battaggia], pour faire des plans à gauche et à droite. Sans trop bien savoir ce qui viendrait. Puis petit à petit ça vient.

D. : Avez-vous fait quelque plans vous-même ?

J-L.G. : Très peu. Je crois, un ou deux. Non, c’était Fabrice et Jean-Paul.

D. : Et ces deux ou trois plans sont-ils dans le film ?

J-L.G. : Euh… (Il réfléchit.) Il y en a un. C’était simplement… Oui, c’est peut-être depuis… (Il rit.) L’hôtel était en face de la plage et oui, il y avait une rue. Peut-être un plan comme ça, depuis la chambre de l’hôtel. Et puis le plan des palmiers qui bougent. C’est un autre hôtel. Mais voilà. (Il rit.)

D. : Vous ne saviez pas à l’avance ce qu’il fallait filmer ?

J-L.G. : Non, pas du tout. Ce qu’on filme doit nourrir ou pas nourrir. C’est plutôt comme les peintres, quand ils se promènent et qu’ils font des… J’aime beaucoup les aquarelles de Delacroix, sur des paysages ou des villes, il en a fait beaucoup.

D. : Dans le scénario, il y avait beaucoup de plans tournés en Tunisie spécialement pour le film. On aurait pu imaginer que L’Arabie heureuse serait composée principalement d’eux. En réalité, ils ne sont pas si nombreux.

J-L.G. : Oui, il y en a moins, parce que c’est surtout des plans pris de films arabes, surtout tunisiens du reste. Parce qu’il y a une maison de distribution, pas loin d’ici, à Fribourg, un peu au-dessus de Lausanne sur la route de Berne, qui s’appelle Trigon, et qui est spécialiste des films du Maghreb. Et on leur a demandé si on pouvait leur acheter tout ce qu’ils ont comme films du Maghreb.

D. : Et vous les avez tous regardés ?

J-L.G. : Oui. C’est ça qui dure le plus de temps, c’est de regarder ce qu’on a filmé ou ce qui existe. (Il rit.) Ça prend beaucoup de temps. Et des fois on prend un truc et puis deux mois après on le trouve pas bon, mais on l’a mis pour l’instant, et on en prend un autre. Comme, par exemple, le plan de la fille qui pleure à un moment en Arabie. J’ai encore plein de films tunisiens ou algériens que je n’ai pas vus. Si je les avais vus, il y aurait peut-être autre chose.

D. : J’imagine qu’il y avait aussi de très mauvais films.

J-L.G. : Ah oui, très mauvais, mais ça fait rien, je ne cherchais pas comme autrefois des films bons ou mauvais, mais quelque chose.

D. : Dans la troisième partie consacrée aux voyages il y a un poème de Baudelaire que vous avez déjà cité plusieurs fois et qui s’appelle Voyage, un tout petit extrait où Baudelaire semble parler du cinéma avant le cinéma.

J-L.G. : Oui, oui, tout à fait.

D. : « Faites passer sur nos esprits, tendus comme une toile, vos souvenirs avec leurs cadres d’horizons. »

J-L.G. : En français, autrefois, entre nous, pour dire « on va au cinéma ce soir », on disait « on se paye une toile ce soir ». Et puis toile, c’est la peinture aussi. Non, non, tout à fait. Toute la fin du dix-neuvième, c’était les débuts du cinéma avant Lumière proprement dit. La technologie allait après. Là, maintenant, elle va avant, donc, ça s’inverse un peu.

D. : Chez vous, il y a souvent des idées et des citations qui reviennent, mais vous dites aussi parfois les mêmes choses avec des citations différentes et vice versa.

J-L.G. : Oui, tout à fait.

D. : Je vois quelque chose de cet ordre dans cette séquence de Baudelaire. Quelques vers plus tard, Baudelaire dit : « Amer savoir, celui qu’on tire du voyage ! Le monde, monotone et petit, nous fait voir notre image. »

J-L.G. : C’est dans les Histoire(s) du cinéma.

D. : Oui, oui, mais là, vous dites un peu la même chose sans citer Baudelaire. Il parle du monde monotone et vous, vous prenez un extrait d’une bande-son de je ne sais pas quel film où on dit que même chez les communistes l’argent compte le plus.

J-L.G. : Oui. (Il rit.)

D. : Je dirais que c’est à peu près la même chose, cette monotonie des voyages…

J-L.G. : Oui, tout à fait. J’aimerais beaucoup voyager encore, partout, mais ce qu’il faudrait c’est que la technologie… On peut y aller avec ce que j’appelle le langage maintenant ou avec la tête, comme on veut, mais s’il y avait une fusée qui pouvait m’amener tout de suite, là, je fais ça… (Il touche l’écran de son smartphone.) Si je mets «Vladivostok» ici et que j’appuie ici, je reste là, je ne vais pas à Vladivostok. Ça me désole. Et puis, en même temps, je sais très bien qu’une fois qu’on est à Vladivostok, bah, de nouveau on appuie et puis on met «Berlin»… Parce que chaque fois qu’on va en vacances avec Anne-Marie – on n’y va plus mais… – au bout d’un jour on n’a qu’une envie, c’est de repartir. En fait, c’est le voyage lui-même qui serait bien. Autrefois… En Russie, il doit y avoir encore des trains de nuit. Ici, en Europe il n’y en a plus.

D. : Si, en Italie.

J-L.G. : En Italie ? Ça, j’aimais bien. Parce qu’on va à la gare, on se met au lit, et déjà le matin on est quelque part. Et puis, le soir on se remet au lit dans le train et on repart. Là, c’est ce que j’appelle un beau voyage.

D. : C’est peut-être cette monotonie du monde qui vous permet de parler du Moyen-Orient d’aujourd’hui en vous référant à des auteurs européens du dix-huitième, dix-neuvième, comme par exemple Joseph de Maistre avec son concept de “guerre divine” qui nous renvoie à ce qui se passe en Syrie ou ailleurs…

J-L.G. : C’est que je ne pourrais pas rester longtemps au Moyen-Orient. Mais j’y suis allé à un moment, quand on faisait Ici et ailleurs. Là, j’y suis allé quatre ou cinq fois quand même. À Beyrouth, en Jordanie j’ai connu des gens. Des fedayin, dont ce poète qui est mort mais qu’on entend à un moment avec une belle voix. Je sais pas ce qu’il dit, mais…

D. : Dans le film ?

J-L.G. : Oui, dans le film, quand on voit des morts et qu’on entend des bruits de mitrailleuse et puis lui qui déclame un peu comme ça en arabe, c’est très beau[99][99] L’extrait sonore en question est tiré de la bande-son d’Ici et ailleurs de Godard et Anne-Marie Mieville, le poète évoqué étant vraisemblablement Khaled Abu Khaled.. J’aime beaucoup l’arabe. Je ne le parle pas, mais je trouve que c’est beaucoup plus musical que le français ou l’allemand ou l’autre.

D. : Vous nous avez demandé de quoi parlait Vissotski dans la chanson que vous citez. Elle s’appelle La Chasse aux loups. En fait, il n’est pas très facile de traduire Vissotski parce qu’il utilise la langue d’une manière assez spéciale, je dirais poétique, mais ça ressemble aussi à des chansons de prisonniers. Je vais quand même essayer…

J-L.G. : Non, non, pas du tout. Ça m’est égal de laisser… J’ai qu’à apprendre la langue. Si je n’apprends pas la langue… Moi, je ne suis pas pour les sous-titres, par exemple.

D. : Ah bon ?

J-L.G. : Non, non. Parce qu’on n’a pas le temps de regarder l’image si elle est intéressante. Alors, on fait les sous-titres dans tous les films parce que les images ne sont pas intéressantes. Et donc il faut suivre une histoire. C’est toujours une histoire d’un monsieur qui rencontre une dame et puis il y a des problèmes etc. Alors, voilà, il faut les sous-titres. Et puis, on lit le texte mais si le texte et l’image sont intéressants en même temps, ça n’a pas d’intérêt. Non, moi j’ai toujours été pour une version doublée, pas voice-over mais un doublage, mais très bien fait. Et ça, ça demande autant d’argent que le film original. Il faut trouver les voix, tout ça, donc ça ne se fait pas. Ça se fait un peu en France pour ce qu’ils appellent les blockbusters, les gros films etc. Alors, il font une version doublée qui a encore moins d’intérêt que la version originale.

D. : Mais il faut entendre ce que vous faites avec le son, c’est un peu la musique, ça.

J-L.G. : Oui, c’est comme la musique. Les gens, ça ne les gêne pas de rien comprendre à l’opéra. À l’opéra en général on ne comprend pas ce que chante la chanteuse ou comme ça, mais au cinéma il faut comprendre. Enfin, comprendre un peu bêtement : qu’un monsieur rencontre une dame, bon, alors, voilà, et ça n’a pas d’intérêt.

D. : En ce qui concerne le doublage, je crois qu’il est presque impossible de le faire bien. Ou c’est vous qui devriez le faire.

J-L.G. : Oui, mais c’est pas intéressant parce que si on fait un doublage, tous les sons qui viennent de différentes langues…[1010][1010] On entend au moins 7 langues dans le film : le français, l’arabe, l’anglais, l’italien, l’allemand, le grec et le russe. C’est comme si on faisait le doublage d’un film où il n’y aurait que de la musique, et puis chaque fois qu’il y a un piano on doublerait avec un violon. (Il rit.)

D. : C’est donc une impasse.

J-L.G. : Oui, mais la seule impasse c’est de montrer… Et puis, si ça donne envie aux gens d’apprendre les langues, eh bien, c’est très bien.

D. : C’est justement notre cas.

J-L.G. : La traduction est un peu utile. C’est vrai que tous les livres que je lis… si je lis l’Idiot de Dostoïevski, c’est en français, mais je sais que je perds beaucoup. Mais il a un tel talent que malgré la traduction on est pris, si vous voulez.

D. : Pour revenir à Vissotski, comment avez-vous trouvé cette chanson ?

J-L.G. : Je l’ai entendue parce que j’étais un peu – comment est-ce qu’on dit en russe ? – soupirant de l’actrice Marina Vlady. Et Vlady était sa femme. Donc, ça m’a rappelé… C’est pour ça que j’ai trouvé un film où il y avait une image de Marina Vlady à côté d’un vieux cheik. On ne la voit pas très bien parce que je n’ai pas voulu lui faire du tort et comme ça, mais… Je me disputais souvent avec elle parce qu’elle n’a fait que des mauvais films.

D. : C’est quand même étonnant que vous n’avez pas su de quoi parlait la chanson de Vissotski, parce qu’elle correspond parfaitement au sujet de la quatrième partie, L’Esprit des lois, où elle paraît. Il s’agit des règles et du dépassement des règles pour survivre.

J-L.G. : Mais je savais qu’il y avait des poètes ou des chanteurs contestataires russes, Maïakovski, Mandelstam, Essénine, d’autres après que je ne connais pas… Et puis tous les livres de cette époque et les écrivains qui ont quitté la Russie etc. Je me suis beaucoup intéressé à ça, comme si c’était un peu ma famille, d’une certaine façon. Et donc, Vissotski, il était un poète contestataire, chanteur contestataire comme ça, donc ça n’avait rien à voir avec Marina Vlady ou tout ça. Et j’ai trouvé que ça correspondait très bien à ce personnage de paysan un peu fou dans La Terre, voilà, c’est tout.

D. : Dans la première ébauche du film qu’on a vue il y a deux ans, il y avait encore le logo de Wild Bunch. Celui-ci a disparu. Pourriez-vous évoquer l’histoire de votre séparation ?

J-L.G. : Oui, ça se passait bien. Et puis, au bout d’un moment, il y a six moix ou un peu plus, ils ont fait des tas de mauvaises affaires, ils faisaient de très mauvais films souvent et ils ont perdu beaucoup d’argent. Ils n’en avaient plus et ils ne pouvaient plus nous payer ce qu’ils nous devaient. Donc, on a essayé de partir, on y est arrivé, et puis voilà, on est reparti depuis ici. Voilà, c’est tout. Et puis, ils ne s’intéressaient absolument pas au film. Moi, je les avais laissé faire, c’était d’accord : vous donnez le temps, ensuite vous faites ce que vous voulez, ça ne me regarde pas. Ils ont vu le film quand c’était pas fini et ils se sont rendus compte qu’ils ne savaient pas quoi faire avec lui. Tout ce qu’ils savaient, c’était de sortir [le film] dans une salle ou dans deux salles ou dans quatre salles… Ça n’a aucun intérêt. Celui-là, j’avais envie, même s’il n’est vu qu’une seule fois par vingt personnes, que ça soit vraiment une seule fois et que les gens le voient, c’est tout.

D. : Maintenant que le film a été repris par Casa Azul, la société de Fabrice Aragno, vous pouvez le montrer comme vous voulez.

J-L.G. : Oui. On ne cherche pas d’argent. On cherche comme ça, on a besoin un peu d’argent pour soi, comme vous et comme ça, mais c’est tout.

D. : Je crois que vous avez cherché depuis longtemps ce genre d’organisation financière, une sorte d’autogestion…

J-L.G. : Non, c’est venu petit à petit. Parce que mon tout premier film, À bout de souffle, enfin, premier grand film, ça m’a gêné parce que j’avais quitté mes parents, et puis j’ai retrouvé un producteur qui se comportait comme mon papa. Comme, disons, je te donne ça et tu fais ça. Et donc, petit à petit j’ai appris à dépenser l’argent, au moins, à avoir le droit de dépenser l’argent moi-même pour le film, sans demander plus. Et puis après, à avoir… Il fallait des règles, tout ça… donc, à avoir une société de production et puis après, avec la société de production, on découvre qu’il y a d’autres règles, c’est l’État, c’est tout, et on n’y arrive pas non plus. (Il rit.)

D. : Mais maintenant, vous êtes un peu libre de faire comme vous voulez.

J-L.G. : On est libre de faire ou de rien faire. Ou de pas pouvoir faire. Et là, je suis aussi fatigué, j’ai plus très envie ou je sais pas quoi. Car si je gagnais au loto, je ne ferais plus de films.

D. : Vraiment ?

J-L.G. : Oui. Peut-être un petit film, quelque chose, mais je sais pas. Non, quand même… Il y a un moment où il faut s’arrêter parce qu’après, c’est… ce n’est plus la même chose.

D. : Et pourtant, nous espérons vraiment que vous continuerez. Pour revenir à la distribution du Livre d’image, vous avez dit que vous préfériez le montrer dans de petites salles et plutôt celles de théâtre que de cinéma.

J-L.G. : Petites et plutôt des salles de théâtre ou de culture ou de cirque…

D. : Des musées, peut-être ?

J-L.G. : Oui. Il va y avoir peut-être quelque chose au centre Pompidou de nouveau, mais je sais pas, c’est très… establishment, quand même[1111][1111] Lors d’une récente interview, Fabrice Aragno a dit quelques mots de ce projet qui devrait être réalisé dans quatre musées : en plus du Centre Pompidou, ce sont la Galerie nationale de Singapour, le musée Reina Sofia à Madrid et un musée new-yorkais. Aragno a décrit le projet comme une «promenade à l’intérieur du film», qui se déroule en trois espaces: l’un est consacré au son du Livre d’image, l’autre à l’image et dans la salle centrale les deux se rencontrent.. Puis, ça dépend si on nous donne de l’argent ou pas.

D. : Vous souhaitez que ce soit montré sur un grand écran ou sur un écran de télévision ?

J-L.G. : Non, non, ça doit plutôt être un écran de télévision, plus ou moins grand, et puis en tout cas deux haut-parleurs un peu éloignés de l’écran pour qu’on n’ait pas la tentation qui est très grande de croire que ce qu’on entend, c’est ce qui se passe. Mais quand ça se passera à la télévision, pour les gens ça sera le son de la télévision, on n’y peut rien. Ça vient de loin, de Lumière ou tout ça : on croyait que ce qu’on voyait était la réalité. Et puis, aujourd’hui on continue. On essaye de changer d’image, de faire de la 3D, moi, j’ai fait de la 3D aussi, à un moment pour… Mais j’ai essayé dans la 3D, dans le film d’avant qu’il y ait un peu de différence entre la parole et l’image, de pas mettre toujours le son de l’image si vous voulez. S’il y a une voiture qui passe, ou une ambulance ou autre chose, c’est pas la peine de mettre le son. Il faut mettre un autre son.

D. : Vous ne croyez plus à l’idée que sur l’écran de télévision on ne voit jamais des films, seulement des reproductions ?

J-L.G. : Non, je ne pense plus comme ça. Ce qui me gêne sur l’écran, que ce soit celui de télévision ou d’ordinateur, c’est que le son va avec l’image et qu’on croit ce qu’on voit. C’est les films publicitaires. Si on vous montre une Mercedes qui roule et que la voix dit : « Achetez Mercedes », non, ça… C’est devenu petit à petit comme ça. Et pour l’instant ils ne peuvent plus échapper, soit comme ça, soit peut-être dans de petits spectacles de théâtre ou des chansons de Vissotski. (Il rit.) Maintenant, c’est comme ça, que ce soit sur internet ou ailleurs… ou chez le coiffeur même. Vous ne pouvez pas aller chez le coiffeur et vous faire coiffer comme vous avez envie. C’est impossible.

D. : C’est pour ça que vous préférez les salles de théâtre, pour pouvoir faire autrement…

J-L.G. : Les gens de théâtre sont habitués, s’il n’y a pas de table, à en trouver une ; s’il y a un projecteur ou comme ça, bah, on le met ; si le haut-parleur doit être déplacé, on peut le faire. Ils sont prêts à faire ça. C’est l’essence du théâtre, si vous voulez. Ce n’est pas de grands théâtres etc., mais ça, c’est possible. Donc, des endroits comme ça, mais point par point : d’abord un peu en Suisse, et puis peut-être une ou deux fois en France. Mais c’est tout, c’est tout. Et puis, de toute façon, le producteur français a gardé les droits pour presque tous les pays du monde. Alors là, le film sera montré n’importe comment. Dans une salle normale, ils n’entendront pas le son comme ici. C’est comme si c’était une musique, et puis que… au lieu du quatuor de Beethoven, je sais pas, soit on entend des casseroles soit autre chose. (Il rit.)

D. : Vous avez quand même gardé les droits pour quelques pays comme la Tunisie, l’Algérie ou la Grèce…

J-L.G. : Oui, mais ça ne marchera pas non plus… Mais si je peux donner les droits à cette ancienne actrice, en amitié, puis lui dire tâche de le vendre, pour toi, ça te fera un peu d’argent, voilà, je serais très content. Puis, à des moments, je dis : « Invite des gens chez toi et montre-le. Fais-les payer un dinar ou deux dinars… » Ou un kopeck. C’est comme je vous dis pour Saint-Pétersbourg. Nous, on va le montrer dans un petit théâtre à Lausanne où il y aura juste peut-être cette installation-là, même si c’est trop… juste l’écran et deux haut-parleurs. C’est un théâtre à Vidy qui est très connu et qui a trois ou quatre grandes salles, mais on le montre dans une toute petite salle. C’est là du reste – peut-être vous vous souvenez – que j’avais filmé le début de For Ever Mozart. C’est un autre directeur maintenant, mais qui est d’accord pour faire ça.

D. : Faire des bandes-annonces, ça ne vous intéresse plus ?[1212][1212] La dernière bande-annonce faite par Godard est l’une de celles de Film Socialisme. La bande-annonce du Livre d’image, ainsi que la fameuse série des bandes-annonces de Film Socialisme où l’on voit le film intégral en accéléré, ont été faites par Fabrice Aragno.

J-L.G. : Non. Le film est une bande-annonce.

D. : Et avant, c’était plutôt par nécessité ou…

J-L.G. : Oui, bah, mais parce que j’aimais ça, j’aimais être dans ce milieu-là quand même, et puis on n’était pas tout seul, si vous voulez. Entre les… ce qu’on appelle jeune cinéma français qui était le début du cinéma adulte français, par rapport aux vieux ou comme ça. Mais il y avait les ltaliens, il y avait les Allemands, les Canadiens, les Brésiliens ; donc, voilà, il y avait une espèce de… comme on dit, une confrérie du bon cinéma. Les Russes, je ne les ai pas bien connus, mais dans Deux fois cinquante ans on parle de… comment est-ce qu’elle s’appelait, cette femme… je ne m’en souviens plus. Non, non, les films de l’époque étaient assez mauvais. Je n’aime pas tellement Tarkovski ou…

D. : Et vous ne le citez presque jamais, sauf Le Sacrifice.

J-L.G. : Oui, un plan.

D. : Il y a six mois, l’un de vos films des années 80, Grandeur et décadence d’un petit commerce du cinéma, est sorti en salles pour la première fois. Alain Bergala le décrit comme un film catastrophe qui parle d’une situation fatale et sans issue, mais c’était aussi déjà un film de résistance. Il y a cette scène vers la fin où on demande à des figurants qu’est-ce que c’est que…

J-L.G. : L’essentiel.

D. : Oui. Et le personnage de Léaud répond : « Ce ne sont pas nos sentiments ou nos expériences vécues, mais la ténacité silencieuse avec lequel nous les affrontons. »

J-L.G. : Je sais pas de qui c’est. C’est peut-être de Faulkner. Les trois quarts des choses, je ne m’en souviens plus. Il y a souvent des phrases comme ça… dans plein de mauvais romans ou des trucs comme ça, il y a une phrase qui est pas mal, qui est très philosophique.

D. : Et Le livre d’image, vous le finissez également par un passage sur la résistance. Et l’espérance.

J-L.G. : Oui, ça c’est pris dans le livre de Peter Weiss.

D. : « Même si rien ne devait être comme nous l’avions espéré, ça ne changerait rien à nos espérances. »

J-L.G. : C’est très optimiste, c’est ce que je pense, du reste.

D. : Bien qu’en général, le film est plutôt… je ne sais pas si on peut dire sombre, mais, enfin, à la différence de Grandeur et décadence et de la plupart de vos autres films, il n’y a presque pas d’humour.

J-L.G. : Oui. Si, quand on dit : « Même chez les communistes il n’y a que l’argent qui a de la valeur. » Je trouve que c’est… (Il rit.) C’est un mauvais film américain de je ne me souviens plus qui, etc.

D. : On dit aussi dans le film : « Crois-moi, on n’est jamais suffisamment triste pour que le monde soit meilleur. »

J-L.G. : Oui, c’est – il est connu, vous le connaissez peut-être – Elias Canetti.

D. : Oui, oui.

J-L.G. : Et « la terre » aussi, quand on dit : « La terre asphyxiée par les lettres de l’alphabet… », et tout ça, c’est d’Elias Canetti aussi.

D. : Dans le scénario, il y avait La Mélancolie de Dürer…

J-L.G. : Oui, ça a disparu.

D. : Nous sommes tombés récemment sur deux interprétations de cette gravure. L’une est de Giorgio Agamben. Il part d’une fameuse interprétation par Benjamin de l’un des anges de Paul Klee comme ange de l’histoire[1313][1313] Comme l’a raconté Fabrice Aragno dans l’interview mentionnée ci-dessus, l’ancien directeur de la Viennale Hans Hurch voulait encourager Godard à faire quelque chose d’après cette image benjaminienne. Le célèbre « godardologue » Alain Bergala voit une référence à celle-ci à la fin de la version originale des Histoire(s) du cinéma 1b où il y avait un autre ange de Klee (voir son article L’Ange de l’histoire dans Nul mieux que Godard)., pour, à son tour, considérer l’ange de Dürer en tant qu’ange de l’art. Le premier est poussé par la tempête du progrès vers l’avenir, mais à reculons, de sorte qu’il est condamné à toujours regarder vers le passé qu’il voit comme un entassement de ruines ; tandis que l’autre est immobile, on dirait hors du temps et entouré d’objets qui ne sont pas en ruines mais cependant privés de leurs fonctions. C’est précisément ainsi qu’ils deviennent des œuvres d’art. Cela me rappelle une phrase de Hollis Frampton que vous citez dans le film : « Aucune activité ne peut devenir un art avant que son époque ne soit terminée. »

J-L.G. : Oui.

D. : L’autre interprétation est d’Elie Faure. Il écrit : « Dans la Mélancholia, qui semble résumer toute son œuvre, on voit le génie humain écrasé de lassitude, avec toutes ses conquêtes autour de lui, parce que, malgré ses grandes ailes, il n’a rien appris d’essentiel. Comme Faust, Albert Dürer s’est promené dans tous les mondes, à la poursuite de l’illusion qu’il n’a jamais pu saisir. »[1414][1414] Histoire de l’Art, que Godard cite dans Pierrot le fou, Histoire(s) du cinéma 4a (un long extrait qui dure quelques minutes) et Le Livre d’image (un bout de phrase). C’est un bilan assez pessimiste. Pour vous, au contraire, cet échec et cette impossibilité servent souvent de point de départ, paradoxalement ouvrent la voie. Comme on dit dans Grandeur et décadence, si on est dans une époque où on ne peut pas réussir, on peut toujours essayer, faire des essais.

J-L.G. : Oui, bien sûr. Oui, mais ça m’a fait penser, cette image de l’ange de Dürer, l’ange de Mélancolie… Je pensais la mettre et puis je me suis aperçu d’autres choses : c’est que s’il était mélancolique… En fait, il n’était pas vraiment mélancolique, parce que sinon on fait comme Agamben, ou comme d’autres, même Elie Faure et comme ça, ou comme Freud : on essaie d’interpréter. Et on fait de grands livres ou de petits livres, enfin, on fait des textes. Alors que pour moi, en fait, ce qui le rendait mélancolique, c’est ce qu’il était en train de voir. Mais que nous, on ne voyait pas. Et c’est à ce moment-là que j’ai pensé : il était en train de voir un couple. Et c’est à ce moment-là que j’ai pensé au couple de La terre qui suscite un peu de mélancolie quand même. Et le texte qui est là-dessus est un texte pris dans le livre de Maurice Blanchot qui s’appelle L’attente l’oubli. C’est un texte pris là-dedans que… J’avais tourné une séquence à l’époque à Sarajevo, et c’était tellement mauvais… On ne l’a pas mis, c’était pas bien du tout, c’était trop tôt[1515][1515] Il s’agit apparemment de Notre musique, où il y a un petit dialogue de L’Attente l’oubli, proche de celui dans Adieu au langage..

Images : Transparences (Yervant Gianikian et Angela Ricci Lucchi, 1998) - Le livre d'image (Jean-Luc Godard, 2018) / La maquette de la salle l’Arabie heureuse telle qu'aperçue dans Reportage amateur (maquette expo) (2006) de Godard et Anne-Marie Miéville ; certaines des images exposées apparaissent également dans Le livre d’image (le plan d’une famille algérienne et deux aquarelles d’August Macke faites en Tunisie en 1914) - Souvenir d'utopie (Anne-Marie Miéville, 2006) / À peine j'ouvre les yeux (Leyla Bouzid, 2015) - Le livre d'image / Le couple de La terre de Dovjenko dans Histoire(s) du cinéma 1b.