Homeland / Rubicon

La série comme télé-visée

[5 avril : En commençant ce texte, et en faisant le choix de le publier par parties, je ne m’attendais pas – sans doute par naïveté – à ce que ce que j’avais posé comme mon horizon de réflexion (le “monde”, la “forme-tableau” et leur définition et articulation dans deux séries d’espionnage récentes) ne cesse de reculer à mesure de l’écriture. Pour ne pas donner l’illusion rétrospective d’une unité programmée – mais cela sonne et s’avance de manière trop décousue pour que le lecteur ne suspecte pas les conditions de production -, une date a été ajoutée au titre de chaque segment. Si une continuité s’esquisse, elle ne nie pas les écarts et le temps qui a passé entre les “épisodes” – et la possibilité que ce texte aurait pu être tout autre. À chaque fois, il s’agit effectivement de reprendre…]

1. L’éclair du monde (7 mars 2013)

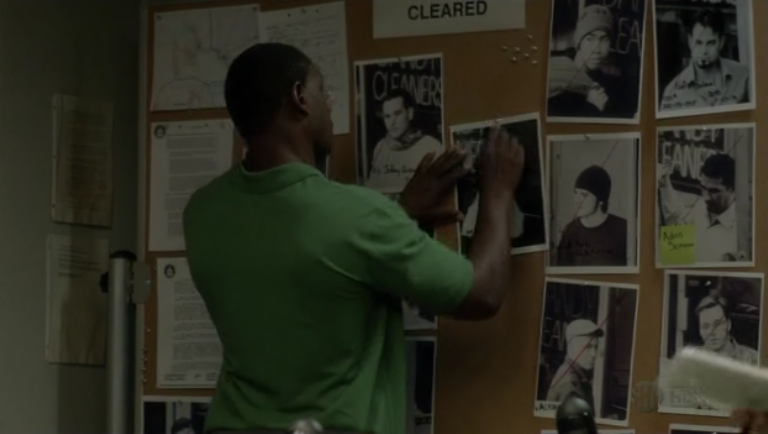

Reprenons. Reprenons au moment où, seule chez elle, sans même le divertissement du spectacle de “télé-réalité” dont elle fut la créatrice et la spectatrice privilégiée, le cerveau les yeux et les oreilles, tantôt affalée dans son canapé, tantôt scrutant l’écran de si près qu’elle semble s’y incruster, l’esprit aux aguets et le corps à la dérive, ou peut-être l’inverse, reprenons donc au moment où Carrie Mathison a perdu ses précieux écrans (la C.I.A., pour laquelle elle travaille a, sinon une morale, du moins des procédures, et l’opération qu’elle menait en secret a été interrompue) et se retrouve à creuser du regard l’obscurité. Que fixe-t-elle ? La réalité. Ou plutôt la réalité moins son cerveau. Car il n’y a pas encore, dans les documents punaisés au tableau de liège qui fait face à son canapé et occupe une bonne partie du mur de son salon, de voie, de modèle pour s’y déplacer. Un pattern, voilà ce qu’elle cherche, à l’instar de quelques-uns de ses collègues en fiction paranoïaque post-11 Septembre (Maya dans Zero Dark Thirty, mais surtout Will Travers, dans la série Rubicon). Quel est le lien entre toutes ces données accumulées, qui ne prendront leur valeur d’information qu’au moment de leur montage, de leur rapprochement avec une autre donnée elle-même a priori ni plus ni moins signifiante qu’une autre ? Qu’est-ce qui peut animer ces images fixes, ces cartes, ces notes au milieu desquelles se trouve, comme l’oeil d’un cyclone, une photographie de Nicholas Brody ?

Le lien, le premier, l’évidence même pour elle et pour presque personne d’autre, l’intuition à laquelle elle va s’accrocher quitte à passer pour un petit peu folle (et brillante, et géniale) auprès de ses collègues, est chronologique. Sur le point d’être condamné, un de ses informateurs lui confie qu’un agent américain a été “retourné”. Peu après, Brody, un Marine retenu prisonnier par Al-Qaïda depuis huit ans, est retrouvé et libéré par un commando. Celui dont l’Amérique célèbre le retour serait-il un traître ? Possible. Probable. Presque certain. Il faut vérifier. L’écho de cette phrase, répétée épisode après épisode au moment du générique, se fait plus insistant à mesure que croissent la certitude et la fragilité de Carrie : “I missed something once before. I won’t, I can’t let that happen again.” Ce à quoi le bon et patient Saul, son supérieur au sein de la C.I.A. et ami, lui répond : “It was ten years ago. Everyone missed something.“[11][11] « J’ai déjà raté quelque chose par le passé, je laisserai pas ça se reproduire. Je peux pas. » « C’était il y a dix ans. Tout le monde a raté quelque chose ce jour-là. » Mais Carrie n’est pas tout le monde. Ne rien oublier, ne pas rater quelque chose, cela signifie donc s’atteler à la tâche infinie de “traiter” le monde pour en produire la réalité, avec le désir ou la volonté de le faire passer dans l’ordre du (pré-)visible et du maîtrisable. Si l’on ne peut refaire le passé, peut-être peut-on défaire l’avenir.

“Par monde, il faut entendre ici “tout ce qui arrive” – pour reprendre une formulation de Wittgenstein -, et même tout ce qui serait susceptible d’arriver, ce qui renvoie à l’impossibilité de le connaître et de le maîtriser en totalité. À l’inverse, la réalité est stabilisée par des formats préétablis, soutenus par des institutions, qui ont souvent, au moins dans nos sociétés, un caractère juridique ou parajuridique. […] La réalité se présente par là comme un réseau de relations causales qui font tenir les uns aux autres les événements auxquels l’expérience est confrontée. La référence à ces relations permet de donner sens aux événements qui se produisent en déterminant quelles sont les entités auxquelles elles doivent être attribuées.”[22][22] BOLTANSKI Luc, Énigmes et complots. Une enquête à propos d’enquêtes, p. 22. Gallimard, Paris, 2012.

Carrie est une téléspectatrice-née. Elle a vu l’histoire américaine se diffuser, depuis le temps où la télévision était encore un meuble domestique et que, petite fille, elle s’asseyait à même la moquette pour la regarder, levant la tête comme au cinéma[33][33] Voilà l’occasion de nuancer l’aphorisme de Godard : ” Quand on va au cinéma, on lève la tête. Quand on regarde la télévision, on la baisse.”, jusqu’à ce qui représente la “pointe de direct” ultime, les attentats du 11 septembre 2001, où les écrans étaient au creux des mains de ceux qui filmaient en s’enfuyant, s’enfuyaient en filmant – essayaient en tout cas de “retenir” ce qui pouvait l’être. Si elle n’a aujourd’hui plus guère l’occasion de la regarder (le “poste”, oui, mais pas la “télévision”), ce n’est pas parce qu’elle serait davantage dans l’action ou le réel, mais parce qu’elle la précède ou essaie de la précéder. Carrie se situe avant le direct, avant l’irruption du monde dans cette autre réalité qu’est celle des grilles, des chaînes et des formats télévisuels dont le direct serait le soudain bouleversement. Bouleversement dont on sait bien à quel point il est prévisible – c’est la démonstration même du 11 septembre et de son second avion, conçu stratégiquement pour le direct. Pour se faire une idée de Carrie en téléspectatrice, il faut regarder son père, d’ailleurs bipolaire comme elle, qui accompagne toutes ces activités de la rumeur continue des chaînes d’information. Il ne regarde l’image qu’avec distraction, mais le son est pour lui un cocon, le fond constant de bruit sur lequel peut s’élever un “événement”.

Carrie est seule, sans ses moniteurs, face à son tableau sans structure encore. Il n’ y a ainsi même plus la matière pour passer ses soirées avec Virgil, fidèle soutien extra-C.I.A. avec qui elle a quadrillé la maison des Brody de caméras et de micros de surveillance. Certes, il regardait leur programme sur des écrans d’ordinateur, mais le “télévisuel” (le programme moins l’appareil) y conservait encore sa disposition et sa fonction sociales. En cela, une symétrie se créait entre les espions et la famille Brody, dont les étapes de la “reconstruction” étaient marquées par un certain rapport à la télévision (de l’émission qui prend place dans leur salon à une soirée passée à regarder un dessin animé). Même si le spectacle n’offrait pas grand-chose à (se) dire, on pouvait se réunir entre amis ou en famille, se préparer des pop-corn ou commander chinois, et regarder ensemble. Et, sans doute, moins il y avait de paroles, plus on était ensemble. Durant les quatre premiers épisodes de la première saison, Homeland ne cessera de mettre en scène l’étrange communauté des téléspectateurs, rapprochés paradoxalement par l’impossibilité même de cette figure minimale de l’échange au cinéma qu’est le champ-contrechamp. Quand, en effet, ils ne regardent pas dans la même direction (Carrie-Virgil, sur le canapé, en plan d’ensemble), leurs regards sont en quelque sorte bloqués par l’écran (Carrie-Nicholas, chacun regardant sa “télé”). Ce second cas est le plus troublant, car les raccords de regard, transgressant les espaces, “miment” le champ-contrechamp sans le réaliser (ou d’une manière perverse : Carrie regarde Brody regardant la télé, et non pas elle), suggérant que quelque chose pourtant se tisse, à travers ou par-delà l’écran. Durant ces moments, Carrie fait l’épreuve qu’on ne plonge pas son regard dans celui d’un aveugle sans y sombrer un peu, à la folie.

C’est un “truc” de mélodrame qui va tout déclencher – faire se lever Carrie de son canapé, la lancer au-devant d’une rencontre qui pourrait bien faire s’effondrer l’édifice de causes et d’effets qu’elle tente de bâtir. La série passe en cet instant du réseau à la relation, de l’intellect à l’affect, de la réalité au monde – à moins qu’elle n’envisage ces séries d’opposition, et ce serait sa force, que dans leur entrelacement fondamental. L’un et l’autre, de l’un à l’autre, toujours. La lumière blafarde de l’écran ne baigne plus les murs du salon, ne teinte plus le visage de Carrie. Cette lumière intermittente, elle vient désormais du ciel, du dehors, d’un orage. Elle n’éclaire rien, n’apporte pas de révélation, mais impose une certitude muette : il faudra en passer par le corps, le risque du corps. Se dévoiler, faire face, rencontrer l’autre jusque dans sa chair. Elle qui ne sait jouer de son physique[44][44] Physique plutôt que corps, en effet, car si le premier est avantageux, le second semble, par sa brusquerie, sa tendance à la saccade ou à la grimace, la moue, le plus souvent à côté de la plaque et comme en excès. que d’une manière caricaturale, en imitant la femme assurée et fatale qu’elle n’est pas, va devoir apprendre à incarner, c’est-à-dire faire du jeu non plus une apparence volatile mais une vérité.

S’arrachant à l’emprise des données, Carrie sort de chez elle, roule jusque chez Brody, puis le suit à un groupe de parole où elle feint de le rencontrer par hasard. La récurrence de telles scènes de groupes dans les séries américaines incite à y voir plus qu’un reflet de la “réalité”. Cette forme d’exorcisation qui passe par la mise en commun d’une expérience déjà commune[55][55] Puisqu’il n’y a guère que des alcooliques aux Alcooliques Anonymes, etc. et son acceptation par le groupe, ainsi que la dramatisation de la volonté et de la parole conçues comme puissances rédemptrices, ont sûrement à voir avec le rôle social des séries télévisées elles-mêmes (notamment dans The Wire, où ces réunions ont pour les personnages un effet réellement positif). Dans Homeland (comme dans Breaking Bad, d’ailleurs), ces séquences ouvrent plutôt à la dimension de l’inavouable et de l’incommunicable. À quoi bon dire ce que personne ne pourra comprendre ? Brody propose alors à Carrie, qui l’avait au cours d’un interrogatoire de la C.I.A. pressé de questions, de faire une “réunion privée”. Ce glissement, a priori absurde puisque l’efficacité du “traitement” repose sur la parole publique, ne semble qu’une plaisanterie, mais il indique assez que les reconfigurations des lieux et des valeurs qui leur sont attachées sont ici le cœur de la fiction. Comme elle avoue trouver cela tentant, il lui demande : How come it’s so hard to talk about it with people who weren’t there ? Plutôt qu’une réponse, elle a une “meilleure question” : How come it’s so hard to speak with anyone who weren’t there about anything at all ?[66][66] “Comment ça se fait qu’il est si difficile d’en parler avec les gens qui n’y étaient pas ?” “Comment ça se fait qu’il est si difficile de parler de la moindre chose à quiconque qui n’y était pas ?” Carrie et Nicholas échangent un sourire, puis le ciel craque et la pluie se met à ruisseler sur leur visage. Le monde – ou ce que parfois aussi on nomme amour – vient de leur tomber dessus.

2. Récit héroïque et Télé-visée (14 mars)

Un soir, Will Travers, analyste pour l’American Policy Institute, une entreprise spécialisée dans le traitement d’informations stratégiques, tape à la porte d’une voisine entraperçue par la fenêtre de son modeste appartement new-yorkais. Un regard avait été échangé, un signe de la main rendu trop tard. Rien qui puisse suggérer qu’il serait le bienvenu, mais ces gestes maladroits étaient bien les seules esquisses de liens que Will avait noués hors de son travail. Il tape encore, fébrilement. La sacoche bourrée de documents doit se faire plus lourde sur son épaule, et la tomate et la bouteille de vin qu’il a pour seuls présents plus embarrassantes. Enfin la porte s’ouvre et, passé un moment de surprise, la femme (“je m’appelle Andy, à moins que ça te soit indifférent”) le fait entrer. Est-ce un rencard ? Il faut bien poser la question. Andy range un soutien-gorge, débarrasse quelques affaires tout en parlant. L’attention de Will, invariablement, est attirée de l’autre côté de l’étroite allée qui sépare leur appartement, vers la fenêtre où il devrait être. C’est qu’il cherche davantage à fausser compagnie (à ceux qui l’espionnent et ont truffé son logis de micros) qu’à en trouver une. Andy finit par le remarquer. Will lui demande alors de l’aide et, après avoir caché les documents qui servent à son enquête[77][77] Trois fils composent la trame narrative de la série, qui finiront par se recouper : une femme enquête sur le suicide de son mari ; Will enquête sur la mort apparemment accidentelle de son ami, beau-père et supérieur hiérarchique ; l’équipe de l’API qu’il dirige suite à cette mort enquête sur les agissements de quelques personnes s’avérant en train de préparer un attentat., lui et Andy s’installent, chacun dans un canapé, face à la fenêtre, dans la pénombre. Entre eux, tandis qu’ils sirotent une bière, une petite caméra numérique.

Ce qu’ils ont attendu une nuit en vain arrivera plus tard. Quelqu’un viendra occuper le cadre (de la fenêtre, de l’image), prendre place dans ce dispositif de télé-visée qui tourne désormais même en leur absence, ou durant leur sommeil. Rubicon est suffisamment avare en écrans (au contraire de Homeland, et de la plupart des fictions paranoïaques) pour prêter attention à ce stratagème. Par “télé-visée”[88][88] L’écho avec l’analyse que fait Jacques Rancière de La Cinquième victime n’est pas fortuit. Voir “D’une chasse à l’homme à une autre : Fritz Lang entre deux âges”, In La Fable cinématographique, pp.65-92, Le Seuil, Paris, 2001., nous entendons les dispositifs technologiques et sociaux de désignation, d’identification et d’interpellation basés sur l’image et fonctionnant à distance. Être télé-visé, c’est être reconnu et se reconnaître dans l’identité ou la fonction que le dispositif (viseur, visé, zone de visée) vous construit de fait – c’est être, en d’autres termes, assujetti. S’il s’agit là d’une occurrence particulière (puisqu’y est visé celui qui transgressera un espace privé), la logique en est identique dans un espace public qui apparait dans ces séries de plus en plus largement sous contrôle. L’individu vient s’inscrire et est inscrit comme sujet de l’insécurité ou de la terreur dans un dispositif dont il ne peut guère s’échapper. L’alternative se situe alors moins entre “terroristes” et “citoyens ordinaires” qu’entre bons et mauvais sujets de la terreur, selon que l’on retiendra ou non par-devers soi des données ou des informations.

De ce point de vue, ces fictions (auxquelles nous ajoutons Zero Dark Thirty) se situent dans un après-11 septembre qui n’est pas seulement celui des événements, mais aussi celui du “récit héroïque” qui en a structuré très vite la perception américaine. Parce qu’elle relate ce processus en détail, nous nous permettons de citer longuement Carol Gluck, qui emprunte cette expression à Herbert Butterfield : “Un récit héroïque émerge soit pendant, soit immédiatement après un événement dramatique ou traumatisant. Ce récit n’est héroïque que dans la mesure où l’événement a une dimension ample, les agresseurs et les victimes étant clairement identifiables et la trame narrative ne souffrant aucune ambiguïté ou ambivalence. À la télévision, le récit a évolué en fonction des titres que l’on pouvait voir à l’écran sur chaque chaîne. Les premiers « Attentats contre l’Amérique » et autres « Jour de terreur » se sont vite mués en « Guerre contre l’Amérique », reprenant dans un premier temps les gros titres des journaux étrangers ; puis ce sont les mots du président Bush, le 14 septembre, qui ont été utilisés et, dès lors, on put lire sur CNN : « La Nouvelle guerre de l’Amérique ».”[99][99] GLUCK Carol, “11 Septembre. Guerre et télévision au XXIe siècle“, Annales. Histoire, Sciences Sociales 2003/1, 58e année, p. 135-162. Le basculement, en quelques jours, d’une position de victime et d’agressé à une position de combattant de la liberté, constitue sans doute le cœur incontesté de ce qui a été désigné comme le cinéma (et la télé) post-11 septembre[1010][1010] Là encore, nous nous permettons de citer longuement Carol Gluck : “Il y avait d’autres scénarios possibles et il est intéressant de remarquer les conséquences de leur occultation. Les événements du 11 Septembre auraient pu être considérés notamment comme un acte criminel, à l’image de certains actes terroristes antérieurs, par exemple l’attentat à la bombe de 1993 contre le même World Trade Center ; certains des auteurs de cet attentat ont en effet été inculpés par un tribunal fédéral américain à New York. Par ailleurs, parmi les accusés appelés en 2001 à répondre des attentats de 1998 contre les ambassades américaines en Afrique devant le même tribunal new-yorkais, on comptait un certain Oussama Ben Laden qui, bien entendu, n’avait pas été arrêté. Les attaques du 11 Septembre auraient aussi pu être définies comme des crimes contre l’humanité, compte tenu du fait qu’il s’agissait de civils tués au hasard. Bien que cette hypothèse eût peu de chance de se concrétiser au vu des réticences du gouvernement Bush à l’égard du Tribunal international, la possibilité de traiter les attentats comme des crimes violents qui devaient être jugés dans le cadre du système pénal américain n’aurait pas été une première. Pourtant ce récit-là aussi n’avait aucune chance. À peine les attentats étaient-ils devenus une « guerre » que toute idée de poursuite en justice devenait caduque. La seule réponse appropriée était des représailles militaires. Et tel fut le cas.” GLUCK Carol, art. cité.. Voilà précisément le point de rupture : ce n’est pas tant qu’il y a un avant et un après, c’est qu’il n’y a plus d’avant qui puisse se raccorder à l’événement pour l’inscrire dans une perspective historique. L’histoire commence “là”, et il ne s’agit plus alors d’y revenir, d’en remonter la chaîne des causes (même partiellement, nécessairement partiellement, mais d’une manière qui au moins ouvre un lieu pour l’échange et la réflexion), mais de vivre après : sur les ruines, et sur le récit héroïque qui, d’une certaine manière, les reconstruit, leur donne un sens à rebours. Ne pas faire la guerre au terrorisme apparaîtrait alors comme une manière d’abandonner les morts, de les laisser sans sépulture symbolique.

En une dizaine d’années, la “guerre de l’Amérique”, qui avait, après l’échec répété de la capture de Ben Laden et de ses comparses, d’abord repris le discours conventionnel d’une guerre entre États (“Axe du Bien” contre “Axe du Mal”), s’est disséminée, généralisée, globalisée jusqu’à s’étendre à l’intérieur même du territoire américain. Le régime de surveillance basée sur la rhétorique de la terreur (jouée désormais en sourdine) s’est intégré à la trame du quotidien, banalisé, normalisé. Comment protéger le pays de lui-même ? C’est à cette question que Rubicon et Homeland s’attachent, sans doute par une forme de déni ou d’incapacité à envisager la position de l’autre. Ne vaudrait-il en effet pas mieux se demander comment protéger le reste du monde de la politique des États-Unis – ou comment modifier cette politique de sorte à ce qu’elle ne s’impose plus (avec violence) aux autres ? Le retour en amont des attentats – et donc du récit héroïque qui a fait passer de la sidération à une forme de “compréhension” – s’avère dans ces fictions impossibles, sans doute car il priverait les États-Unis de leur rôle de victime absolue qui fonde précisément le consensus national et les représailles qui ont suivi. La stratégie en fait est autre : elle consiste à aller jusqu’au bout du récit héroïque, et à laisser poindre ce qui ne pourra être qu’une nouvelle période du travail de fiction : celle où il s’agira d’envisager le “bilan” de cette décennie, et peut-être de revenir sur la construction du récit héroïque, voire les causes de l’attentat. Le plan final sur Maya, seule et incapable de prononcer le mot “home” après la réussite de sa mission (l’ “élimination” de Ben Laden), dans Zero Dark Thirty, peut sembler bien maigre par rapport aux deux heures précédentes, que l’on jugera ou non d’une “neutralité” propagandiste. Indéniablement, pourtant, il ouvre à un autre horizon, celui du retour. Retour sur l’histoire, retour de l’histoire, retour sur soi et peut-être ouverture à l’autre.

Qu’en est-il dans Rubicon et Homeland ? Jusqu’à la folie, ces séries jouent du circuit fermé et de l’américano-centrisme. On n’y sort peu, voire pas du tout, du territoire américain, et la menace s’avère toujours plus interne, si ce n’est consubstantielle, au pays. C’est encore au nom de valeurs américaines, ou en tant qu’Américain, que Nicholas Brody devient un activiste “islamiste”. Après la mort, suite à l’attaque d’un drone, d’un enfant qu’il considérait comme le sien, il accepte une mission-suicide. Dans la vidéo qu’il prévoit d’adresser à la nation, il explique son acte comme le moyen d’une rédemption pour l’Amérique, une manière de la sauver de sa violence aveugle. Le personnage, ce faisant, acte et court-circuite les motifs (affectifs, stratégiques, éventuellement “politiques”) du père réel de l’enfant, Abu Nazir – qui est son geôlier, son formateur, et est présenté comme un membre éminent d’Al-Qaïda[1111][1111] “Islamiste” entre guillemets, donc, puisque ce n’est en réalité pas au nom du djihad qu’il prépare son acte, même s’il suit les consignes d’un leader d’Al-Qaïda.. La fiction donne à Brody la charge de la douleur du père, et de la violence qu’il pourrait juger légitime d’employer. En somme, Abu Nazir se trouve désincarné (c’est un marionnettiste, guère plus) par la sur-incarnation de Brody, à la fois héros américain possible[1212][1212] Possible car il peine malgré tout à occuper cette place, et qu’il y a un véritable travail de conformation à l’idéal du héros à accomplir, qui ne dépend pas simplement du fait qu’il joue un double-jeu. et terroriste potentiel. Là encore, il faut bien noter une carence dans la capacité à représenter l’autre, à lui faire place, tant au niveau individuel que collectif, carence également présente dans Rubicon.

Si elles ne proposent pas de sortie ou d’alternative au récit héroïque mais se contentent de le creuser de l’intérieur (en cela, la puissance de leur fiction est limitée : elles offrent (au moins comme point de départ) des scénarios de l’ordre du vraisemblable), ces séries ont cependant la force de montrer l’auto-empoisonnement que génère la poursuite de ce récit et la mise en place du régime de surveillance généralisée qui s’en est suivie. Ce qu’elles montrent, c’est qu’ “en voulant se défendre contre le virus terroriste, les corps communautaires finissent par s’en prendre à leur propre corps, à la vie même des populations.”[1313][1313] NEYRAT Frédéric, Le Terrorisme. Un concept piégé, p. 184-185, Editions èRe, Alfortville, 2011. Selon notre terme, elles s’attachent à figurer les effets de la télé-visée généralisée – mais, comme nous le verrons par la suite, en même temps qu’elle fonctionne elle-même comme télé-visée. Cela posé, il faut avancer un autre point : les corps (communautaires ou non) qu’elles figurent ne meurent pas, mais mutent, réagissent à l’implantation des zones de surveillance à leur surface en les relançant, les pervertissant, les déjouant.

3. Devenir-monde et faire-récit : le travail de la série (5 avril)

Des deux points précédents, nous pouvons déduire que la dramaturgie de ces séries se construit sur les tensions et les écarts qui naissent entre le désir d’éprouver le monde et la volonté de stabiliser la réalité. Pour le dire de manière plus banale : entre l’amour et le devoir, la vie intime et la vie professionnelle, l’individu et les puissances de construction de la réalité (essentiellement ici l’État et les médias, en particulier la télévision). Cette seconde formulation, surtout dans sa version “amour vs devoir”, peut prêter à sourire, et il est vrai que le final de la deuxième saison de Homeland joue de cela d’une manière excessive, si ce n’est caricaturale : alors que Carrie et Brody s’avouent leur amour et que Carrie s’apprête à quitter son travail (c’est-à-dire aussi bien abandonner son idée fixe, son obsession) pour lui, une bombe explose, relançant le soupçon sur Brody et rendant impossible la réalisation de leur union. Il faut néanmoins considérer la manière dont cela s’articule à l’économie de la forme sérielle.

Comme une goutte capable de colorer un fleuve, le « pitch » est la réserve initiale de potentialités qu’une série aura à déployer selon une durée indéterminée et plus ou moins maîtrisable. Une « bonne idée » attirera sans doute des téléspectateurs, mais elle doit aussi être suffisamment riche pour permettre au récit de se développer et, d’une certaine manière, de se perpétuer. La forme sérielle impose, dans un marché très concurrentiel et fortement exposé[1414][1414] Les campagnes publicitaires pour les séries semblent, aux États-Unis, au moins aussi imposantes que celles pour les films., à la fois de se démarquer rapidement et fortement, et de se développer lentement. Pour évident et général que cela puisse paraître, posons qu’en conséquence, une série est le déploiement rigoureux d’un « concept »[1515][1515] Dont les génériques fournissent une illustration ou une représentation plus ou moins habile : celui de Rubicon est de ce point de vue remarquable. dans le temps, la mise en œuvre d’une équation dont toutes les données sont offertes immédiatement. Le « pitch » n’offre donc pas un programme à remplir en temps et en heure – il s’agit toujours plutôt de mesurer jusqu’à quel point on peut retarder ce qui ne peut qu’arriver.

Un jeune homme rentre chez lui pour les obsèques de son père, se découvre une malformation cérébrale susceptible de l’emporter à n’importe quel moment et décide, sans faire part à sa famille de cette nouvelle, de l’aider dans son entreprise de pompes funèbres. Un professeur de chimie apprend qu’il est atteint d’un cancer incurable, et décide, en secret, de fabriquer de la drogue. On reconnaîtra les premiers instants de Six Feet Under (Allan Ball, HBO, 2001-2005) et de Breaking Bad (Vince Gilligan, AMC, 2008 – en cours), pour ne prendre que deux exemples, très différents. L’éveil n’advient qu’au regard d’un horizon, en l’occurrence indépassable. La rupture est fondatrice : elle scinde le déroulé d’une vie en lui « offrant » la conscience d’un terme. Il n’y a pour ainsi dire rien d’autre avant que l’existence la plus banale, qui ne fait pas matière à fiction mais qui façonne sans nul doute le héros ordinaire de la télévision. Ce qui se déploie alors n’est pas tant un changement de vie que le prolongement sans cesse renouvelé d’une rupture : il n’y a de héros (moderne) de série que scindé ou dédoublé, et de progression dramatique que dans le jeu qui s’établit entre deux « identités », deux mondes, ou deux états du monde : celui où l’on sait, et celui où l’on ne sait pas[1616][1616] Sur cette idée, voir le texte “Awake, ou le cauchemar de l’éveil” qui ouvre la “Série séries !” qu’Emmanuel Burdeau a consacré aux séries. Publié sur Médiapart le 15 juillet 2012.. Le personnage de série n’entre dans l’histoire qu’à la faveur d’un décrochage, d’une déchirure, et son existence télévisuelle ne tient qu’à sa capacité à ne pas raccorder les deux pans, à ne pas se “réconcilier”[1717][1717] La manière dont se suspend The Sopranos (David Chase, HBO, 1999-2007) plutôt que de s’achever, nous laissant à jamais incertains sur cette réconciliation de Tony avec lui-même, est de ce point de vue bouleversante..

Le profit qu’un showrunner et son équipe de scénaristes peuvent tirer d’une telle configuration est évident. Aussi ample soit-il, aussi nombreux soient les personnages, le récit trouvera toujours un point aisé où se boucler au cas où il aurait à plus ou moins brutalement s’interrompre. De même, cela permet au feuilleton (puisque ce terme désigne plus proprement le type de série dont il est question ici), au cas où une chaîne serait tentée d’étirer par trop un succès, d’avoir une justification diégétique pour s’achever. Le héros incorpore – voire incarne – les données structurelles (déterminées à la fois par le format et son économie) du type de narration dans lequel il évolue. Un feuilleton peut ainsi se comparer à un organisme malade, un corps voué à la mort, sa progression se manifestant en autant de symptômes. Son inventivité se mesurera alors notamment à sa capacité à faire résonner ces « symptômes » dans les deux mondes – sans donc les rabattre sur l’un ou l’autre, mais en déployant leur ambiguïté ou indétermination[1818][1818] De cela, Emmanuel Burdeau offre un exemple saisissant, tiré de Breaking Bad : « C’est le crâne que Walt se rase intégralement, signifiant par là à son épouse qu’il consent enfin à entrer en chimio et donc à devenir un malade, un patient officiel. Mais ce nouveau look sert aussi une intention et une signification exactement inverses : il indique tout aussi irréfutablement, à l’adresse de la pègre locale, qu’il y a un nouveau parrain en ville, « Heisenberg », selon le pseudo que Walt a choisi […]. » In ” Breaking Bad, ou le fardeau de l’homme White “. Publié sur Médiapart le 23 juillet 2012. – étant entendu que, lorsque les deux « mondes » ou identités auront fini par être reconnus en tant que tels, ce sera la fin. Le symptôme est la manifestation d’un monde dans l’autre (sans privilège, réciproquement), le corps du héros devenant une zone de passage, le support d’une frontière qu’il doit d’autant plus transgresser qu’il la souhaiterait inviolable. Le corps de Carrie, sans cesse agité, tiraillé, comme prêt à bondir hors de lui-même[1919][1919] Au point qu’il a fait l’objet d’une parodie dans le Saturday Night Live – parodie d’ailleurs dans l’ensemble subtile et attentive à ce qui “agite” Homeland., apparaît bien comme lieu du passage : d’un pôle à l’autre de sa maladie, qu’il s’agit de cacher à ses collègues mais qui est en même temps ce qui lui donne le surcroît de détermination et d’obsession qui en fait un agent si brillant (et souvent aussi hors des procédures).

Homeland offre une configuration intéressante de ces données structurelles du feuilleton (que l’on qualifiera donc de “moderne” en ce que les créateurs intègrent afin de les contrôler de tels paramètres : non plus seulement le moyen de durer, mais aussi celui de finir), en confrontant un personnage d’emblée clivé (Carrie, bipolaire, toujours déjà disponible pour la fiction télévisée) à un autre qui “entre” dans la série à la faveur d’une double déchirure. Brody est à la fois un Marine et un ancien captif, et pour Carrie un ancien captif et un terroriste potentiel. D’un point de vue global, le récit avance par la confrontation de ces identités multiples et l’agencement de divers niveaux de réalité en travaillant la “plasticité” des individus, des situations, des institutions que ces identités et niveaux de réalité mettent à l’épreuve. Ainsi, Brody, attendu à une réunion d’anciens combattants pour faire un discours qui lui servira en même temps de tremplin pour sa carrière politique, se retrouvera à devoir amener un de ses “collègues” en terrorisme dans une planque, puis à le tuer. Un coup de téléphone entre Brody et sa femme fait alors la jonction entre ces mondes “parallèles” (ou plutôt électrise la plaie – déchirure à la fois “dedans-dehors”, indissolublement – qu’est Brody comme personnage sériel). La crainte locale qu’éprouve le spectateur à la possibilité d’une identification de Brody en tant que terroriste révèle le mécanisme global du feuilleton, mécanisme que l’on qualifiera également de télé-visée : il s’agit bien, au final, de fixer l’identité d’un personnage, pour lui, sa famille et la société, la distance (“télé”) étant ici temporelle. L’ambiguïté ou l’ambivalence de la fiction est qu’elle se nourrit de cette instabilité en la relançant sans cesse, en offrant une parenthèse où le personnage pourra exister en tant que l’un et / ou l’autre, mais que tout son mécanisme est tendu vers cette identification, posée à distance comme but ultime. On remarquera d’ailleurs qu’il ne s’agit pas uniquement d’identifier le “méchant” : Carrie également doit faire face à l’injonction (familiale, professionnelle, sociale) qui lui est faite de stabiliser son identité (traitement électrique qui conclut la première saison et acceptation d’une vie “normale” qui ouvre la deuxième saison, par exemple).

Plasticité, disions-nous. À la fois tendue et dilatée entre sa rupture originelle et son horizon, la série met à l’épreuve, par le jeu des identités ou des états multiples, la manière dont se définissent un individu, un couple, une famille, une collectivité, une communauté, une nation, une institution ou un État. En cela, elle offre plus qu’un champ d’expérimentations local (comment, dans une séquence, jouer deux ou plusieurs rôles à la fois) ou un simple retour à l’ordre par le triomphe des valeurs et de la morale (l’identification finale par l’annihilation des écarts ou des “écartés”). La forme sérielle, parce qu’elle éprouve en elle-même et par elle-même une dimension du temps proprement existentielle (retour du même, périodicité : fêtes, temps social, “saisons” / fin-mort comme horizon), engage une perpétuelle reconfiguration des relations entre les êtres, ou entre les êtres et les institutions sociales, qui décale et finalement rend impossible une stricte identification. Ce travail de la fiction, où le couple Brody reconstruit son intimité à partir de la violence vécue par Nicholas[2020][2020] Et ce jusqu’au discours de Jessica (qui prend la place de son mari dans la scène susmentionnée où il est occupé à tuer), donnant alors une valeur politique à la dimension sexuelle et affective du “retour au foyer” – ce “fil” du récit étant de manière générale l’un des plus subtilement et remarquablement traités., où Carrie tombe amoureuse de Brody par la (vidéo-)surveillance, où la paranoïa et le terrorisme d’Etat se révèlent et s’incarnent, est le gain (de lucidité) et la perte (d’innocence) qui échappent précisément à la télé-visée en raison de la temporalité propre au feuilleton. Du temps a passé, singulièrement dans le corps des acteurs, et l’un est devenu l’autre ou n’est plus tout à fait le même. Ainsi se modifie sans retour possible à une quelconque pureté originelle ce que peut être un couple, une communauté, un État, etc. Dans Breaking Bad, cela prend la forme de la corruption (d’où l’importance de la couleur verte, qui marque l’état d’avancement du “cancer” moral qui ronge Walter et ses proches). Dans Homeland, il s’agirait plutôt de l’acceptation d’une perte, d’un deuil.

À l’évidence, la forme sérielle ne peut dispenser pleinement ses effets que sur les figures principales. Moins les personnages ont d’existence dans le temps, et plus ils sont réduits à une silhouette, ou à un “profil” – en particulier, évidemment, celui de “terroriste”. C’est donc avant tout sur eux qu’agit la télé-visée, de la manière la plus violente, radicale et directe. L’image devient alors, selon le terme de Harun Farocki, “opératoire” : liée à une opération technique, elle a pour visée unique d’ “opérer” sur le réel (diégétique), c’est-à-dire de rendre possible une action (identification / élimination)[2121][2121] Nous reprenons le terme sans en suivre la définition exacte, ni toutes les implications. Il permet ici simplement de qualifier la pointe extrême de la télé-visée, là où la fiction ne laisse presque plus de place à la fiction (éliminant le personnage et d’une certaine manière l’image). Voir Harun Farocki, “Le point de vue de la guerre” In Trafic n° 50, été 2004, p. 445-455.. Ainsi, elle supprime, en modélisant le réel, tout ce qui dépasse cet objectif immédiat. Dans ce type d’image, il n’y a plus un personnage, mais une cible qu’il s’agit d’éliminer. Ce qui est valable pour des figurants l’est également pour certains personnages transitoires (distincts des personnages secondaires en ce qu’ils ont un rôle limité dans le temps – quelques épisodes ou une saison, par exemple). Ainsi de la journaliste Roya Hammad qui, dans la saison 2, sert d’intermédiaire entre Brody et Abu Nazir, et dont on découvre que la famille, d’origine palestinienne, a connu l’exil en 1947, ce qui l’aurait rapproché des Nazir. Ce “profil-type” semble volontiers caricatural. Dans un article intitulé “Homeland, Obama’s Show“, Joseph Massad, spécialiste de l’histoire politique et intellectuelle arabe moderne, s’attache d’ailleurs à montrer la manière – politiquement orientée – dont fonctionnent les rapports de genre, de race et de culture dans la série, et dont sont représentés les Arabes et les musulmans. S’il n’est guère possible de lui donner tort en ce qui concerne les personnages transitoires ou les figurants, la focale semble trop limitée dès lors que les personnages sont réellement sujets de la fiction. D’une part, parce que cette manière d’approcher la série offre davantage une suite d’images fixes (une définition des personnages selon certains traits, qui fait en outre l’économie d’une inscription dans le contexte plus général de la télévision américaine) qu’une prise en compte du mouvement des êtres, et d’autre part, parce que le profilage apparait malgré tout dans la série comme un processus fondamentalement paranoïaque et dangereux. Ainsi, à chaque fois que dans l’urgence sécuritaire quelqu’un est suspecté sur la base de sa religion, cela aboutit à un échec – et donc à la remise en cause des équations automatiques vers lesquelles tendent le profilage, la plus primitive étant bien sûr ” terroriste = musulman = Arabe “.

L’existence en tant que protagonistes sériels de Carrie et Nicholas se détermine donc, a contrario, par leur capacité à relancer (ou à pervertir, détourner, retourner…) la télé-visée diégétique et structurelle – dans et de la série elle-même. Nous en revenons ainsi à ce que nous présentions comme le conflit entre le désir d’éprouver le monde et la volonté de stabiliser la réalité, à deux détails près : s’il s’agit bien d’une lutte, il serait illusoire d’envisager un partage définitif entre l’un et l’autre, une victoire de l’un sur l’autre ; si ce conflit est éprouvé par les personnages, ceux-ci sont bel et bien le corps de la série et c’est elle-même qui, en dernière instance, doit affronter la question inhérente à sa forme, celle de l’articulation entre le devenir-monde (ouverture infinie aux possibles) et le faire-récit (clôture régulatrice et construction d’une réalité fictive). De ce point de vue, le genre de l’espionnage permet de figurer, à travers les divers dispositifs de télé-visée qu’elle met en place, la série elle-même au travail – travail qui, dans Homeland comme dans Rubicon, pourrait être qualifié, au sens de Foucault, de “disciplinaire”.

4. Définition et re-définition (20 mai)

Parvenu à ce point, une tentative de précision et de synthèse s’impose sans doute, notamment en ce qui concerne la notion de “télé-visée”. Nous l’avions ainsi définie : “Par “télé-visée”, nous entendons les dispositifs technologiques et sociaux de désignation, d’identification et d’interpellation basés sur l’image et fonctionnant à distance. Être télé-visé, c’est être reconnu et se reconnaître dans l’identité ou la fonction que le dispositif (viseur, visé, zone de visée) vous construit de fait – c’est être, en d’autres termes, assujetti.” Celle-ci, particulièrement à l’œuvre dans le genre de l’espionnage qui, évidemment, construit sa dramaturgie sur le travail d’identification des individus et des organisations auxquelles ils appartiennent (identification des autres, mais aussi de soi par les autres et de soi par soi, la question finissant presque invariablement par se retourner et devenir une quête identitaire ou une injonction à se définir – voir Alias, J.J. Abrams, ABC, 2001-2006), nous semble également une des caractéristiques de la série “moderne”. Ainsi, la série d’espionnage peut apparaître comme révélatrice, car elle la met directement et peut-être plus radicalement en scène, d’une forme et d’une fonction : la télé-visée dans la série figure ainsi la série comme télé-visée. En tant que forme, elle offre au récit un horizon et une structure, une dynamique ; en tant que fonction, elle s’inscrit dans l’économie des images et des récits télévisuels et produit un certain rapport du spectateur à la fiction.

Si la télé-visée concerne tout le monde, ses moyens et ses effets ne sont pas, comme nous l’avons déjà indiqué, tous identiques. Ils reposent à la fois sur un ordre du monde et un ordre de la représentation, une hiérarchisation des espaces, des personnes et des personnages, et sont d’autant plus violents qu’ils concernent la périphérie et les « marginaux », personnages secondaires transitoires, figurants ou, en l’occurrence, « non-Américains ». Le quatrième épisode de la saison 1 fournit, sur ce point et en mineur, un exemple du fonctionnement de Homeland. Après avoir découvert que de l’argent susceptible de financer un attentat transitait par une blanchisserie, l’équipe de Carrie a à trouver qui, parmi les 51 personnes en ayant franchi les portes récemment, est responsable de ces opérations. Ce qui s’enclenche alors est connu : un contre-la-montre durant lequel il s’agit de séparer, en récupérant à diverses sources (administrations, services de renseignement, etc.) des informations et en les croisant, le bon grain de l’ivraie. A la question des critères qui permettent de distinguer les uns des autres s’ajoute, plus importante sans doute, celle de leur destin dans la fiction.

À propos du profilage dans 24 (Joel Surnow et Robert Cochran, FOX, 2001-2010), Emmanuel Burdeau écrivait : « Si chaque singularité est rapportée à la généralité qu’elle pourrait incarner, alors le partage s’estompe vite entre la présomption et le fait avéré. Qu’importe que Reza soit finalement déclaré innocent puisque tout l’attrait de son personnage a reposé sur sa proximité plus ou moins étroite avec le type estampillé du terroriste arabe. Qu’importe que ce type se modifie en cours de route s’il s’agit toujours d’en isoler un, fût-il plus finement profilé. L’absolution de Reza le sauve dans l’espace de la fiction, mais n’annule pas le tatouage sur lui d’une norme en dehors de quoi il n’est rien. »[2222][2222] « 24 en l’occurrence (et des séries en général) », Trafic n° 49, p. 33-34, Paris, P.O.L., 2004. Distinguées ou rapprochées, les deux séries ont souvent été comparées. Or, il semble que c’est précisément sur cette question que Homeland (comme Rubicon, d’ailleurs) a tenté de proposer une alternative à 24. D’une part, comme nous l’avons dit, en brisant le socle réversible « terroriste = musulman = arabe » sur lequel s’élevait toute figure de la menace. D’autre part, en donnant des visages et des motifs « inattendus » aux « méchants », autrement dit une histoire qui ne passait plus uniquement par un profil (racial, social, culturel), mais par un corps singulier.

Homme ou femme, Blanc, Noir, Hispanique, Asiatique ou Arabe, jeune ou vieux : capturés par une caméra de vidéo-surveillance puis accolés en autant de vignettes sur l’un des innombrables écrans qui éclairent la salle de réunion de la C.I.A., les portraits des 51 personnes affichent une diversité quelque peu volontariste. Un panoramique doublé d’un zoom, puis un raccord de l’image à la personne, confirme cependant le temps d’avance qu’a le spectateur, auquel le suspect a déjà été présenté. Raqim Faisel, qui vient d’emménager à proximité d’un aéroport avec son épouse (Américaine, riche et blanche), est donc bien la personne recherchée. La diversité affichée ne servirait-elle qu’à masquer l’évidence qui lierait arabe ou musulman et « terrorisme » ? C’est à la fois vrai et faux. Vrai, car si, selon la formule consacrée, « aucune piste n’est écartée », des 51 personnes dont les faits et gestes sont étudiés, seuls trois dossiers font l’objet d’un traitement visible, chacun concernant un individu d’origine arabe ou de confession musulmane. La série est cependant animée d’un double souci : celui du « vraisemblable » (principe sur lequel repose l’idée de profilage, et d’une certaine manière tout récit d’espionnage en ce qu’il définit un ennemi d’État à un certain moment historique), et celui de la non-stigmatisation. Ainsi est traitée Anisha Jalbani, dont le voile en fait une suspecte « visiblement vraisemblable », mais qui est aussitôt innocentée – et dont le parcours semble même exemplaire (études brillantes, etc.). L’ambiguïté de cette bonne volonté que manifeste la série est là : il faut, pour « blanchir », avoir suspecté (ou télé-visé), l’effet le plus terrible n’étant pas le tatouage dont parle Burdeau, mais l’évacuation du champ de la fiction. Le personnage est, à peine esquissé, déjà sauvé (c’est-à-dire épinglé sur le tableau de liège du côté « cleared » [blanchi, hors de cause]). Surtout, donc, il disparaît, est éliminé – figé dans une identité sans reste.

Ainsi, il nous semble que le camp dans lequel est situé chacun (et ce, même si cette appartenance est brouillée), ou sa caractérisation morale, importent moins que la possibilité de s’inscrire dans le récit, d’être le sujet en son nom propre de la fiction – ne pas être en somme, à l’instar d’Anisha Jalbani, « quelqu’un sans histoire ». Il faut qu’entre le dispositif de télé-visée et la personne visée, un écart existe qui situe à l’horizon l’identification. Cela ne constitue pas un dehors de la télé-visée, mais l’invention d’un comment et d’un pourquoi qui sont le propre de la fiction, de la liberté ménagée aux personnages. C’est précisément ce qui est temporairement offert à Raqim Faisel et à son épouse Aileen : le temps d’une fuite durant lequel le spectateur pourra confronter le comment et le pourquoi construits par les analystes de la C.I.A. à celui des personnages eux-mêmes, qui n’apparaissent plus uniquement comme des proies que l’on tente de cerner, mais comme les sujets d’une histoire, avec des désirs, des affects, des volontés, etc. De manière assez surprenante, et comme une annonce des relations entre Brody et Abu Nazir, Faisel sera d’une certaine manière disculpé. Entraîné dans cette aventure par son épouse, il en subit les conséquences plus qu’il n’en est l’acteur. Une fois encore, l’alliance du vraisemblable (c’est bien par Faisel que la série donne à comprendre au spectateur que ce couple a priori banal a quelques secrets) et de la non-stigmatisation aboutit à des effets ambigus : Faisel, comme Abu Nazir, est dépossédé de son histoire, et comme parlé par un autre plus audible dans l’espace télévisuel américain (en l’occurrence Aileen, auquel l’épisode suivant s’attachera, et qui reviendra dans la saison 2).

La télé-visée telle que nous l’avons définie a donc un effet maintenant clairement établi : elle sert à l’élimination de certains personnages dans la fiction (terroriste avéré) ou du champ de la fiction (innocent ou terroriste disculpé). Ces effets radicaux ne doivent cependant pas en masquer d’autres, à la fois plus discrets et plus disséminés, en réalité permanents, et qui touchent avant tout les personnages principaux, c’est-à-dire ceux travaillés par ce que nous avons appelé une déchirure fondatrice. Si nous définissons la série « moderne » comme (et / ou), c’est-à-dire comme une parenthèse d’une durée modulable à l’intérieur de laquelle un personnage naît à la fiction télévisuelle par une déchirure[2323][2323] Dépression de Tony Soprano, cancer de Walter White, maladie cérébrale de Nate Fischer, retournement de Brody et bipolarité de Carrie, chacune de ces déchirures ouvrant le personnage à deux mondes, identités, etc. lui offrant en même temps la possibilité de s’éprouver comme « soi » et comme « autre que soi », et ce jusqu’à sa propre re-définition, alors il est possible de considérer le déploiement narratif comme une forme de discipline par laquelle le personnage se définit et est défini à travers diverses relations de pouvoir. Cela est d’ailleurs très souvent littéralement mis en scène, que ce soit dans la psychanalyse de Tony Soprano, la chimio de Walter White à laquelle répondent les séances de groupes de parole (en famille ou anonyme), ou, dans Homeland et Rubicon, les séances de polygraphe. Alors plus raffinée dans ses procédures, la télé-visée est, toujours, ce moyen d’extraction aussi bien que d’implantation d’une vérité du sujet, selon des lignes cependant de plus en plus fines, profondes et diverses.

C’est un détail qui a d’abord nourri la suspicion de Carrie à l’égard de Brody. Celui-ci remuait, chaque fois qu’il était filmé, les doigts de la main droite. S’agissait-il d’un moyen de transmettre un message ? Y avait-il une régularité (un « pattern ») dans ces mouvements qui aurait pu signaler l’usage d’un code ? Analysés par diverses technologies de pointe, ces gestes ne révéleront rien, et la piste sera abandonnée. Il est intéressant de noter qu’il s’agit de la seule fois où la série fera jouer le suspense sur quelque chose d’aussi visible. Ce qui apparaissait comme un détail presque imperceptible était en fait aussi gros que le nez au milieu de la figure dans l’économie générale de la discipline mise en place : le corps, de plus en plus sous contrôle, ne se manifestera plus avec autant d’éclat[2424][2424] Du moins ses manifestations ne seront plus présentées comme volontaires : elles sont le fruit soit d’une absence de contrôle (le visage tuméfié de Carrie à la fin de la première saison signifie par trop son état mental et la discrédite), soit d’une tentative de trop grand contrôle (la sueur qui recouvre le visage de Brody lorsqu’il s’apprête à se faire sauter). Dans Homeland, le corps apparaît toujours en excès, comme sur le point de bondir hors de lui-même et de trahir, tandis que dans Rubicon, il est en retrait, presque effacé. La réaction de deux personnages symétriques (tous les deux supérieurs hiérarchiques des personnages principaux) à l’épreuve du polygraphe pourrait symboliser cela : Saul Berenson y échoue même lorsqu’il dit le vrai car il est trop stressé par l’examen, tandis que Kale Ingram y réussit toujours car il maîtrise son corps au point d’avoir un rythme cardiaque excessivement bas.. En outre, lorsque Carrie interrogera enfin Brody sur ces mouvements, il devra lui avouer plus que la simple pratique d’un code maîtrisé, en confessant qu’il s’agit là d’un des symptômes de l’angoisse suscitée par son emprisonnement. De simple signe, le geste répété devient marqueur de l’identité du personnage – objet d’une investigation de plus en plus profonde, et point de passage de l’invisible au visible à contrôler. Dans Homeland, le corps est à la fois un moyen d’interroger et une chose à contrôler, à discipliner. La sexualité joue sur ce plan un rôle primordial : elle permet à Carrie de mesurer le traumatisme de Brody lorsqu’il tente de renouer des liens avec sa femme et, par la suite, lorsqu’ils couchent ensemble, de le faire « avouer ». Il faudrait analyser ce point plus en détail (c’est l’un des plus passionnants de la série), mais nous pouvons au moins dire que c’est effectivement par là que se construit la vérité des personnages. Lorsqu’un rapport entre Brody et Carrie sera écouté par les collègues de celle-ci, c’est à la fois, comme le soutient Peter Quinn, un abandon de Carrie, qui succombe à son désir, et, comme l’affirme Saul Berenson, une manière de « retourner » Brody. Reviennent alors ces mots de Michel Foucault : « Le pouvoir qui, ainsi, prend en charge la sexualité, se met en devoir de frôler les corps. […] Il prend à bras-le-corps le corps sexuel. Accroissement des efficacités sans doute et extension du domaine contrôlé. Mais aussi sensualisation du pouvoir et bénéfice de plaisir. Ce qui produit un double-effet : une impulsion est donnée au pouvoir par son exercice même ; un émoi récompense le contrôle qui surveille et le porte plus loin ; l’intensité de l’aveu relance la curiosité du questionnaire ; le plaisir découvert reflue vers le pouvoir qui le cerne. »[2525][2525] FOUCAULT Michel, Histoire de la sexualité, La volonté de savoir, p. 61, Gallimard, Paris, 1976. Il convient d’ajouter que Carrie alors n’est pas “détentrice” du pouvoir, mais qu’elle s’inscrit elle-même dans ces relations de pouvoir mobiles, réversibles et instables entre elle, Brody, ses collègues, et la C.I.A. comme institution.

C’est ce double-effet de fixation et de relance qui, sans porter nécessairement sur la sexualité, fournit à la série sa dynamique et son horizon, qui articule le faire-récit et le devenir-monde. Le spectateur, devenu comme un de ces anonymes qui se réunissent régulièrement pour partager une expérience, ou comme ces experts qui relèvent scrupuleusement la moindre irrégularité pour tenter de déterminer qui ment et qui dit vrai[2626][2626] Voir les innombrables commentaires après chaque épisode sur des sites ou des forums consacrés aux séries, qui renvoient d’une certaine façon aux séances de polygraphe., participe aussi à cette dialectique. Il faudrait d’ailleurs s’interroger sur les rapports entre les deux formes qui auront marquées un certain renouveau de la télévision à la fin des années 90 : la télé-réalité et la série « moderne ». Mais c’est peut-être par une nouvelle façon d’utiliser à la télévision une vieille figure du cinéma que la série (en particulier d’espionnage, puisque la télé-visée y est intériorisée et figurée) se distingue de la télé-réalité : le regard-caméra. Attestant du dispositif de télé-visée auquel nul n’échappe tout à fait, il le dévoile et le relance en devenant un point de résistance. Il faudra continuer, aller plus loin – reprendre le mouvement par lequel le personnage échappe sans cesse à lui-même pour mieux se retrouver, pour mieux se perdre[2727][2727] Ce mouvement de télé-visée par lequel chacun se définit et est défini jusqu’au plus intime a cependant une butée : celui de l’individuation. Les personnages secondaires ne peuvent devenir principaux qu’à condition de devenir eux-mêmes sujets de la déchirure (l’homosexualité de Vito Spatafore dans les Soprano, le meurtre accidentel d’une piétonne par la fille de Brody). Ces (et / ou) internes doivent trouver leur résolution à l’intérieur du conflit principal (celui donc du personnage principal), sans quoi la série risque l’explosion, ou la dissémination (parti-pris possible mais rare – cf The Wire, David Simon et Ed Burns, HBO, 2002-2008), dont l’une des conséquences est le “spin-off”..

Le monde et la forme-tableau (21 juin)

Reprenons, une dernière fois. Et reprenons, pourquoi pas, depuis le début, ou plutôt depuis cette situation, qui nous avait retenu car récurrente, d’un personnage assis face à un tableau sur lequel sont disposées les données patiemment recueillies de son enquête. Il ne s’agit plus désormais, comme dans le premier point (« L’éclair du monde »), de voir comment il est possible de se lever de son canapé, de s’arracher à sa position de spectateur – de télévision – pour faire l’expérience du monde. Nous avions alors emprunté, à Wittgenstein via Boltanski, la définition du monde comme « tout ce qui arrive, et même tout ce qui serait susceptible d’arriver » – l’évidence étant apparue que, dans Homeland, celui-ci se manifestait surtout sous les figures de la sexualité et de l’amour, réservoirs privilégiés de l’incontrôlable et de l’imprévisible. Or, il convient à présent d’essayer de penser le terme que nous avions opposé au monde, usant de la distinction faite par Boltanski, à savoir la réalité. Si le monde est dehors, la réalité se construirait-elle sur ce tableau auquel les personnages ont toujours à faire face ?

Comme nous l’avons mentionné auparavant, Boltanski définit ainsi la réalité : « la réalité est stabilisée par des formats préétablis, soutenus par des institutions, qui ont souvent, au moins dans nos sociétés, un caractère juridique ou parajuridique. […] La réalité se présente par là comme un réseau de relations causales qui font tenir les uns aux autres les événements auxquels l’expérience est confrontée. La référence à ces relations permet de donner sens aux événements qui se produisent en déterminant quelles sont les entités auxquelles elles doivent être attribuées.” » En d’autres termes, la réalité est ce fond stable sur lequel se détachent les évènements, et la condition de possibilité du travail d’investigation des analystes. C’est bien parce que Carrie ou Will Travers peuvent s’appuyer sur une forme de normalité, de régularité des comportements et des échanges, dans le cadre d’une société ou d’une culture donnée, qu’ils sont en mesure de repérer les « accrocs » à la réalité et d’anticiper les menaces. Tel transfert d’argent, tel appel téléphonique, tel voyage, fréquent ou ponctuel, fonctionnera de ce fait comme signe ou symptôme d’un déréglement à venir. Au contraire du récit picaresque ou du conte fantastique, le récit d’espionnage, né à la suite du roman policier à un moment historique qui voyait l’émergence de l’État-nation et le développement des sciences, notamment sociales, postule donc, non sans une visée idéologique, la possibilité de maîtriser le réel, de « cadrer » le monde[2828][2828] Sur ce point, voir Boltanski Luc, Énigmes et complots, ouvrage cité, p. 24-33..

L’analyste se trouve précisément au point de tension entre le territoire dont la gestion et la sécurité sont devenues l’affaire de l’État, et les flux (de personnes, de biens, d’argent, éventuellement d’idées ou d’informations) tels qu’ils se sont développés de manière exponentiennelle à l’ère capitaliste. Sa première fonction est d’interpréter la cause des flux irréguliers et de déterminer la possibilité d’une atteinte à l’ordre social. D’un point de vue logique, il s’agit d’inférer, à partir de données recueillies en masse, un scénario possible. Ainsi, la mission confiée à Will et à son équipe consiste à découvrir qui sont les personnes photographiées à la table de Youri Popovich, un entremetteur lié à des ex-agents du KGB et des membres du Hezbollah venant de réaliser des virements de plusieurs millions dans des paradis fiscaux, et ce que cette rencontre annonce.

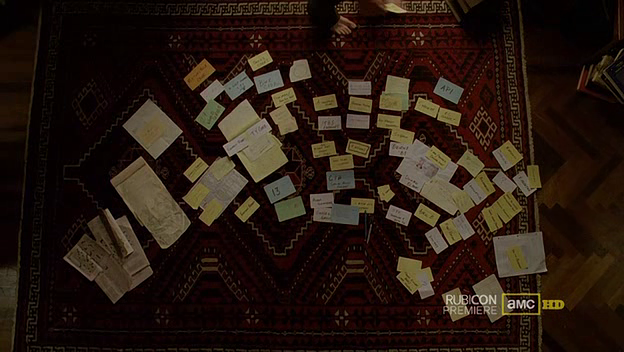

Cette figure de l’analyste n’est pas, évidemment, sans lien avec celle du scénariste (ou du showrunner), leur travail de compréhension des personnes, d’interprétation des faits et de création d’un récit, ne se distinguant que par le plan de « réalité » auquel il s’applique (réalité diégétique pour l’un, fiction pour l’autre). L’usage même d’un synoptique semble, dans le cas d’une affaire complexe comme d’une série par définition ample dans sa durée, le meilleur moyen de conserver ou de découvrir une cohérence aux multiples ramifications et interactions à l’oeuvre[2929][2929] Dans un entretien donné à Emmanuel Burdeau, Vince Gilligan, le créateur de Breaking Bad, explique : “On dispose les épisodes sur des panneaux de liège. Chaque tableau représente un épisode. Généralement, nous restons là à regarder un panneau vide pendant au moins deux semaines puis lentement, très lentement, nous commençons à poser des index cards, qui représentent des morceaux d’histoire.” Puis, parlant des index cards : “Ces documents sont comme un plan pour construire une maison ou un gratte-ciel […]. Je n’ai rien inventé : c’est la méthode que m’a enseignée Chris Carter, mon patron sur X-Files.” In So Film n° 3, Juillet-août 2012, p. 62-63. Ajoutons, pour étayer l’hypothèse selon laquelle il s’agit là d’une méthode de travail généralisée, que Dawson, devenu scénariste de télévision, l’utilise dans l’ultime épisode de la série éponyme…. Par conséquent, il semble possible de ne pas envisager le tableau seulement comme un motif (qui ne serait d’ailleurs pas propre aux séries, puisqu’il apparaît dans les romans ou les films à enquête), mais bel et bien comme une forme. Par là, il faut entendre une manière d’appréhender le monde, de s’appuyer sur l’idée de réalité, de structurer un récit. Le tableau dans la série apparaît comme la mise en abyme de la série comme forme-tableau, cet édifice né de l’entrelacement des arcs dramatiques qui s’appuie sur la conviction d’un fond stabilisé “réaliste”.

Se trouve ainsi exposé par le tableau le travail de télé-visée de la série : la construction des relations, l’identification des personnages ou des groupes, le déplacement des forces, le partage entre ceux qui seront sujets de la fiction et ceux qui en seront écartés. La question est alors bien celle des puissances de la série, jaillissant des frictions entre une possible prolifération infinie (des actions, des personnages, des rencontres,…) et un récit structuré à la fois par des règles dramatiques et par le médium lui-même (diffusion par épisode, coupures publicitaires, ancrage dans une grille de programme, …)[3030][3030] À l’échelle “locale” (épisode ou éventuellement suite d’épisodes), on retrouve bien en mineur cette forme-tableau qui vaut pour une saison ou une série. Pour poursuivre la métaphore architecturale, le tableau fonctionnerait là comme autant d’arcs-boutants soutenant le grand édifice : une mission “intermédiaire” est exposée dans la salle de réunion remplie d’écrans de Homeland, ou des dossiers sont distribués dans Rubicon qui font l’objet d’un exposé, soit verbal, soit spatialisé une fois encore sur un tableau.. Chaque confrontation du personnage au tableau donne au spectateur un état de la série elle-même (où en est-elle ? quels sont ses possibles ?) en même temps qu’une figuration du rapport du personnage au monde et à la réalité. À la fin de la saison 1 de Homeland, Saul découvrait le salon de Carrie jonché de centaines de documents coloriés au feutre. Ce qui semblait le symptôme de sa folie se révélait, en fait, une fois ceux-ci accrochés au tableau qui orne le mur face à son canapé (à la place donc d’un écran de télévision…), le fruit de son travail de traitement de l’information. Elle avait découvert le “pattern” qui permettait de reconstruire la signification d’une somme d’actions disparates. Le récit, comme saisi par le vertige de sa possible dissolution dans un pur devenir-monde (la désirant peut-être même), retrouve in extremis le chemin d’une résolution. Par les deux bouts (le devenir-monde et le faire-récit), la série éprouve alors sa modernité, c’est-à-dire son état de corps à l’agonie et non de mécanique sempiternelle.

Cette éventualité d’un délire intégral, d’une volonté de réduire le monde à la réalité, est également présente dans Rubicon, mais sous les traits d’un personnage secondaire. Ed Bancroft, ancien analyste de l’A.P.I., a été licencié suite à une dépression nerveuse causée par son obsession à voir en toute chose un signe, et à tisser entre chacun de ces signes des liens. Dans une séquence essentielle, il explique à Will le but de son travail, en même temps qu’au spectateur le fonctionnement de la série : “Un professeur me disait que notre boulot était de trouver les points, de les relier entre eux, puis de les comprendre. Les points sont là, dehors, ou dans les informations que nous possédons, les milliers de signes et de symboles que l’on peut tirer de ces données. Quelle est la connexion ? Quelle est la logique ? Des points reliés entre eux. Le synopsis de tous les synopsis.” Un changement d’échelle et de cadrage nous dévoile alors le salon d’Ed, dont deux pans de murs sont tapissés de feuilles remplies de notes et de schémas. Sortir du tableau, des limites du cadre, c’est donc soit basculer dans un lâcher-prise total qui rend impossible toute action (ce que l’on suppose de Carrie, au moment de sa crise), soit dans un délire de contrôle absolu qui ne donne pas davantage de capacité d’agir (Ed, avec l’arrière-plan métaphysique – “le synopsis de tous les synopsis”). La série ne construit pas seulement des rapports entre les éléments dans le tableau, mais aussi entre ces éléments et le tableau lui-même, compris à la fois comme plan de réalité sur lequel se situent les personnages et définition de la forme sérielle. Le hors-tableau est en conséquence aussi le hors-champ de la série – malgré les durées conséquentes de ces fictions, elles ne sont évidemment pas sans limites du point de vue de ce qu’elle montre et raconte (nous y reviendrons à travers l’évocation de la possibilité du récit multi-situé).

Dans Homeland et Rubicon, l’action devient donc problématique. Elle ne se déploie pas dans une frénésie continue comme dans 24 (partout tout le temps), mais ponctuellement, le long des lignes causales en construction, et toujours pour se relancer vers un nouveau point. Carrie, bien qu’elle outrepasse constamment sa position d’observatrice pour se situer dans le champ de l’action, et Will sont des personnages qui arrivent toujours, et fatalement, un peu trop tard. L’attaque s’est réalisée, en tout ou partie. C’est que, d’une part, leur action est d’abord, comme nous l’avons déjà dit assez, cognitive. Si dans Homeland, certaines informations sont arrachées par des corps-à-corps de diverses natures (interrogatoire, torture, sexe), elles sont dans Rubicon presque toutes déjà là, innombrables au point qu’elles peuvent passer inaperçues. Au sein de l’A.P.I., Will n’a d’ailleurs d’autre mission que de faire des rapports : il n’est en aucun cas un agent de terrain, au contraire de Carrie, bien qu’une des ramifications de son enquête l’amènera à enquêter sur ledit terrain. D’autre part, les héros n’ont plus comme terrain d’investigation ou d’action un milieu doté par le “Rêve américain” d’une cohérence[3131][3131] Comme le dit Deleuze dans un chapitre consacré à la crise de l’image-action, “nous ne croyons plus guère qu’une situation globale puisse donner lieu à une action capable de la modifier. Nous ne croyons pas davantage qu’une action puisse forcer une situation à se dévoiler même partiellement.” Deleuze Gilles, Cinémas I, L’image-mouvement, p. 278, Éditions de Minuit, Paris, 1983., mais un espace trans-national, fragmenté et divers, qui constitue un ou plusieurs plans de réalité emboîtés et dans lesquels l’action n’est effectuée qu’à distance, via des écrans[3232][3232] Les deux séries interrogent en leur cœur, comme un cas limite, l’usage du drone. Homeland en déplie les conséquences : c’est une attaque de drone commanditée en secret par le vice-président américain qui a causé la mort de dizaines d’enfants, dont celui d’Abu Nazir, ce qui contribuera à convaincre Brody d’adopter la position inverse par rapport à la lutte armée, celle du kamikaze. Rubicon pose les questions éthiques soulevées par l’usage d’une telle arme en donnant à des experts de l’A.P.I. le soin de peser, “objectivement”, le pour et le contre.. Enfin, ils réalisent progressivement que le plan de réalité sur lequel ils situaient leurs recherches et actions, plan qui les conditionnait et les justifiait, n’est en fait que le paravent d’une réalité plus réelle, ou moins illusoire, derrière lequel des formes d’organisation occultes jouissent du véritable pouvoir.

Ces séries d’espionnage, par la généralisation du soupçon, mettent à l’épreuve l’État dans sa prétention à se porter garant de la réalité. Comme l’écrit encore Boltanski, “la possibilité même que soit déployé un soupçon aussi général – un soupçon quasi absolu -, cela avec une certaine vraisemblance et en prenant appui sur une description réaliste de la réalité, dans ce qu’elle a de plus quotidien et de plus banal, constitue par soi une mise à l’épreuve de l’État-nation, c’est-à-dire de de la prétention de l’État non seulement à faire régner l’ordre, mais surtout à rendre intelligibles et, dans une certaine mesure, prévisibles les événements qui entrent dans le champ du possible.”[3333][3333] Idem, p. 43. “Terrorisme” est le nom de cette mise à l’épreuve et en échec, donné par l’État lui-même. Chacune des séries explore cette problématique selon sa voie propre : l’extension des pouvoirs de l’État en temps de “guerre contre le terrorisme”, avec les inévitables tensions entre le légal, le juste et le bien dans Homeland ; l’externalisation des services d’ “intelligence” dans Rubicon. Cette dernière est peut-être la plus passionnante, puisque l’État apparaît comme se dépossédant lui-même de sa capacité à construire la réalité. C’est par l’A.P.I., une agence privée dont un épisode nous montre d’ailleurs comment elle obtient le financement du gouvernement fédéral, qu’il reçoit une image “traitée” du monde. Lorsqu’il s’avère que le travail de l’A.P.I. est mis au service des intérêts privés de son dirigeant et d’un groupe d’amis réunis dans le comité de direction d’une entreprise nommée Atlas MacDowell, ceux-ci spéculant sur des crises de grande ampleur, la réalité est ébranlée et le chaos, dont le nom est en l’occurrence “spéculation boursière”, triomphe.

Ce qui est également mis à l’épreuve, c’est la façon dont la télévision rend compte ou construit l’image de la réalité. Les passages entre plans de réalité posent en effet diverses questions. La première est celle du point de vue : dans les histoires de complot ou de scandale, il n’y en a qu’un, celui de qui le révèle. La complexité de l’histoire contemporaine gagnerait sans doute à un récit multi-situé[3434][3434] Sur cette idée de récit multi-situé, voir “Un imaginaire ethnographique : genèse et génie de The Wire“, de Linda Williams., une sorte de The Wire à l’échelle mondiale qui rendrait à l’existence de l’Autre sa complexité irréductible à une quelconque réalité instrumentalisable. La deuxième est la manière dont la série se branche, ou compose, avec le flux des images auquel elle prend part – en particulier dans le rapport entre information et fiction. Rubicon, particulièrement avare en écran, invente une solution passionnante, qui fait de la fiction non pas un dérivé de l’information et des composantes “réalistes” de la télévision (un “à partir de”, d’une certaine manière), mais comme la masse virtuelle qui viendrait soutenir une pointe de réel, celle de l’événement retransmis en direct et ainsi actualisé. Dans une séquence remarquable, les membres de l’équipe de Will, en alerte, sont réunis pour découvrir en quoi pourrait consister une attaque dont les indices attestent de l’imminence. D’un côté de la pièce, un planisphère ; de l’autre, un tableau de liège sur lequel ne restent plus que quelques éléments – soit deux représentations schématiques du monde. Au moment où Will, seul parmi ses collègues présents à avoir connaissance de l’existence d’un autre plan de réalité (celui du complot), comprend enfin ce qui va arriver, la plate-forme pétrolière qui a été l’objet de l’attaque apparaît en direct sur tous les écrans. La forme-tableau peut alors se définir, dans ces deux séries, comme l’architecture de l’image à venir, de l’image à éviter – ou conjurer. Au contraire du cinéma qui, dans ses blockbusters notamment, semble obsédé par la remise en scène des attaques du 11 septembre (voir Avengers, ou le récent Star Trek : Into Darkness, de J.J. Abrams), la fiction télévisée s’ingénie à retarder le plus possible l’inévitable – non, bien sûr, pour Homeland, sans un gain de tension dramatique. La fiction verse directement dans le “réel” télévisé, mais en y apportant ses propres puissances, sa propre capacité à donner à ressentir une complexité du monde rarement présente dans l’information. Elle n’apporte pas tant une explication qu’elle n’offre l’expérience des forces à l’œuvre dans le jaillissement d’une image, nous amenant à questionner sa nature, les conditions de sa fabrication, ce qu’elle révèle et ce qu’elle cache. Elle est, en somme, une manière de regarder.

Réalisation : Michael Cuesta, Clark Johnson et Jeffrey Nachmanoff / Scénario : Howard Gordon, Alex Gansa, Gideon Raff, Chip Johannessen, Alexander Cary, Henry Bromell et Meredith Stiehm / Photographie : Nelson Cragg

Diffusée sur Showtime (2 x 12 épisodes) : 2011-en cours.

Rubicon, une série de Jason Horwich, avec James Badge Dale (Will Travers) / Miranda Richardson (Katherine Rhumor) / Arliss Howard (Kale Ingram) / Jessica Collins (Maggie Young) / Andy (Annie Parisse)

Producteurs exécutifs : Jason Horwitch, Henry Bromell, Josh Maurer

Diffusée sur AMC en 2010 (1 x 13 épisodes)