Call me by your name, Luca Guadagnino

Belle amitié

L’été 1983 est un paradis perdu dans Call me by your name : en déplaçant l’histoire du roman d’André Aciman (Plus tard ou jamais, 2008) juste avant l’apparition du sida, Luca Guadagnino et son scénariste James Ivory ont bâti pour leurs personnages un nid idyllique et quasiment intemporel. Seules les chansons, les affiches électorales et quelques discussions politiques autour du « compromis historique » permettent de dater cet été libre, presque enchanté, qui a été décisif pour Elio (Timothée Chalamet) et Oliver (Armie Hammer), son éphémère amant américain. Leur brève histoire d’amour, transfigurée par la photographie d’un grand chef-opérateur (Sayombhu Mukdeeprom), le travail méticuleux des costumiers/stylistes (il ne manque pas un polo Lacoste ni une chemise Ralph Lauren) et la musique de Sufjan Stevens, est tellement faite pour bouleverser que le film s’est tracé un chemin royal de festival en festival, faisant gonfler peu à peu la rumeur dithyrambique qui l’accompagne depuis sa découverte à Sundance, il y a un an.

En apparence, l’impact émotionnel du film tient en grande partie au « parce que c’était lui parce que c’était moi » qui clôt mélancoliquement son histoire de passage à l’âge adulte. Mais s’y dessine aussi un étrange triangle amoureux, dont le troisième côté affleure tardivement, et de façon vraiment surprenante (on y reviendra). Dès l’arrivée d’Oliver dans la maison des parents d’Elio, le père de celui-ci (Michael Stuhlbarg) pérore sur l’étymologie du mot « abricot » et la version qu’il donne est vite contredite par Oliver : on est dans le registre de la conversation érudite et dans un duel intellectuel qui, au-delà de l’anecdotique « abricot », oppose deux hommes d’âges différents sous les yeux d’Elio. Le désir du jeune homme passe ainsi d’abord par la culture : le premier contact physique avec Oliver (une main posée sur son épaule après une partie de volley) lui paraît inconvenant et presque osé. Ce sont les échanges intellectuels – des conversations sur un roman du XVIe siècle ou sur des arrangements de Liszt qui servent avant tout de marqueurs culturels – qui font office de préliminaires.

Ces gens cultivés, qui palabrent tout en badinant, rappellent moins les personnages des films de James Ivory que ceux de Rohmer. On pense évidemment à ses films d’été, et notamment au Genou de Claire, où un homme plus âgé qu’Oliver, mais tout aussi cultivé que lui (Jean-Claude Brialy), fait auprès de son amie libertine le pari de poser la main sur le genou d’une jeune fille. Cette dimension de jeu semble manquer dans Call me by your name, mais il n’est pas absurde de penser qu’elle se niche dans l’implicite du scénario et que le jeu d’Armie Hammer – infiniment plus nuancé que celui de Timothée Chalamet – l’éclaire partiellement, ou laisse au moins planer une ambiguïté sur les intentions d’Oliver : est-il en train de jouer ou de tomber amoureux ?

Il faut insister sur la nette différence de jeu entre les deux acteurs car elle rend le film bien moins limpide qu’il n’en a l’air, et intéressant presque malgré lui. Timothée Chalamet, mimant le désordre adolescent, passe son temps à sautiller et à soupirer : cette interprétation va dans la direction voulue par le film, qui dresse le portrait d’un ado sensible et tourmenté par son désir. Par contraste, Armie Hammer (qui a dix de plus que Chalamet, la différence d’âge étant donc beaucoup plus marquée que dans le roman), incarne un homme déjà mûr, qui semble être lui-même passé par les troubles de l’adolescence, sait qu’il joue avec le feu, et ne cesse de le rallumer dès qu’il le sent sur le point de s’éteindre. Si Guadagnino avait encouragé son acteur dans cette direction, Call me by your name – sans qu’on ait besoin de changer une seule ligne de son scénario – aurait pu s’approcher du Genou de Claire, mais le film ne prend pas ce risque-là. Et c’est en grande partie parce qu’il évite ce risque – et ne l’envisage jamais dans sa mise en scène – qu’il fige le désir de ses personnages, le plante dans un joli décor estival : une ambiance d’été plutôt que l’été lui-même, un été presque climatisé, où l’on ne sent ni moiteur, ni chaleur[11][11] Sur ce point, nous partageons entièrement le point de vue de Richard Brody..

Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’érotisme dans Call me by your name, mais celui-ci reste comme en dehors des personnages, il ne les travaille pas de l’intérieur, ne les brûle pas. Toute l’attention de la mise en scène se porte sur l’hésitation et le frôlement des corps, souvent cadrés dans la distance qu’ils marquent l’un par rapport à l’autre. Même lorsqu’ils sont alanguis au bord d’une fontaine, Chalamet et Hammer ressemblent à des statues antiques, déposées dans le cadre pour l’éternité – et cette éternité est l’un des sujets du film, où les références à l’Antiquité et à la culture humaniste recouvrent en grande partie toute sensation érotique. Dès lors, ce qui se produit physiquement entre Oliver et Elio, ou entre Elio et Marzia, une fille de son âge (Esther Garrel), doit échapper à la représentation : dans ce qui devrait être le climax érotique du film – la première nuit entre Oliver et Elio – la caméra panneaute pudiquement vers une fenêtre ouverte, puis vers un balcon. Il en allait déjà ainsi lorsqu’Elio couchait peu avant avec Marzia. On ne le constate pas pour regretter que Guadagnino n’ait pas adopté une démarche plus frontale, car la retenue fait partie de l’esthétique de Call me by your name et il existe par ailleurs de grands films érotiques très chastes (ceux de Rohmer par exemple) ; ce qui nous intéresse surtout, c’est le vide érotique laissé par ces deux scènes et la façon dont le film le transpose.

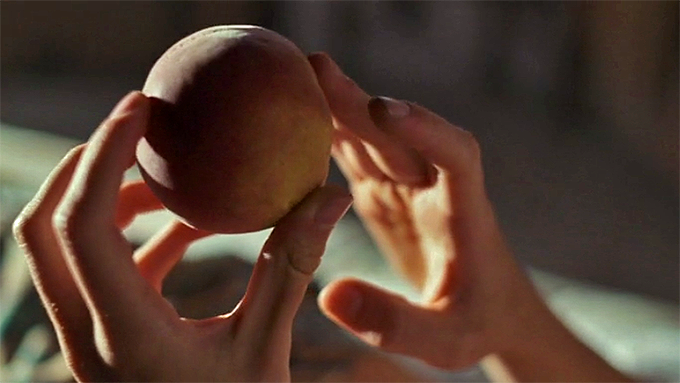

Seul dans son lit, Elio dénoyaute une pêche, met son doigt à l’intérieur, triture sa chair avant de la pénétrer et de jouir. Pas besoin d’être clairvoyant pour comprendre que cela représente ce qui s’est produit dans la chambre entre les deux garçons – et que la caméra n’a pas pu/voulu voir. Voilà la grande scène érotique du film et nul doute qu’elle sera rapidement parodiée – tant elle s’expose déjà au détournement, à la raillerie. Après la nourriture intellectuelle (l’abricot), voici la nourriture sexuelle (la pêche) : s’explicite à travers cette pêche ce que le film a délibérément exclu de son petit inventaire de contacts tactiles, c’est-à-dire un corps d’adolescent en train de jouir. Mais cette jouissance, cachée à l’intérieur du fruit est une honte, comme le montre la chute de la séquence : surpris par Oliver, qui respire le fruit et s’apprête à le goûter, Elio fond en larmes. Oliver aurait pu mordre dans la pêche, la séquence se serait alors conclue sur une note triviale et drôle, mais la trivialité, l’humour, c’est précisément tout ce que Guadagnino s’interdit. Il ne s’agit pas d’en faire un argument contre le film (une adaptation littéraire signée James Ivory, ce n’est pas un scénario de Guiraudie), mais il faut reconnaître que ce bel été 83 n’est pas, dans la forme même qui lui est donnée, si libre et débridé. D’évitement en évitement, Call me by your name finit par ne plus regarder grand chose et par se résumer, comme l’explique Timothée Chalamet, à un « été italien de conversations, de lectures et de bons repas » (dans Le Figaro).

Cette ambiance de vacances à la campagne est parfaitement saisie dans le film et c’est, très profondément, ce qu’il en restera. Mais on n’oubliera pas non plus la surprise de l’épilogue, où le père d’Elio, contre toute attente, félicite son fils de sa liaison avec Oliver et fait l’éloge de leur « belle amitié » en citant les fameux mots de Montaigne (« parce que c’était lui… »). Voilà donc l’expérience érotique du fils englobée dans la culture humaniste, l’éveil sexuel ramené à un euphémisme (la « belle amitié »), le plaisir et la souffrance amoureuse résumés en une leçon de vie, la pêche redevenue abricot. La tirade du père, dite solennellement par Michael Stuhlbarg comme si Sénèque s’adressait à Lucilius, est une façon élégante et professorale de conclure le film. Le beau langage recouvre pourtant quelque chose de plus ambigu et pervers, que le film ose à peine concevoir – c’est le troisième côté du triangle : le désir du père pour Oliver, vécu par procuration à travers Elio. En ce sens, cet épilogue s’apparente presque à un twist, il introduit dans la limpidité de cet été paradisiaque un personnage caché, que le film n’a jamais vraiment regardé (comme tous les autres seconds rôles), mais qui observait, dans l’ombre, l’éveil des désirs. La leçon humaniste cache un récit d’initiation sexuelle plus retors, élaboré dans l’ombre par un père discret, presque invisible, qui aurait aimé goûter, lui aussi, à la « belle amitié ».

Scénario : Luca Guadagnino et James Ivory / Direction artistique : Samuel Deshors / Décors : Roberta Federico / Costumes : Giulia Piersanti / Photographie : Sayombhu Mukdeeprom / Montage : Walter Fasano

Durée : 130 minutes

Sortie le 28 février 2018.