Festival Lumière 2022

Mai Zetterling / Jeanne Moreau / André De Toth / Patrimoine / Avant-premières / Lee Chang-Dong

Thomas Bingham,

Johanna Pataud,

Tristan Chiffoleau,

Circé Faure,

Bathilde Boutin,

Fanny Villaudiere,

Lili Ithurralde,

Lucie Lambert,

Nicolas Dargelos-Descoubez,

Amélie Gonin,

Emma Bernal,

Mozhdé Salehi,

le 26 janvier 2023

Du Festival Lumière qui s’est tenu du 15 au 23 octobre se seront dégagées des voix et regards féminins. Après Joan Micklin Silver et Kinuyo Tanaka l’an dernier, c’était au tour de la suédoise Mai Zetterling d’être mise à l’honneur dans le cadre d’une « Histoire permanente des femmes cinéastes » qui s’affirme d’année en année comme un moment incontournable. Mais il invitait aussi à redécouvrir l’oeuvre récémment restaurée d’une femme connue de tous mais dont les réalisations personnelles demeurent dans l’ombre, Jeanne Moreau, tout en offrant l’occasion de se délecter des interprétations de l’actrice Meiko Kaji, dont les performances vengeresses inspireront Tarantino pour Kill Bill. Comme à son habitude, le festival a aussi permis, entre séances de patrimoine et avant-premières, de sauter allégrement d’une époque à l’autre, de noms illustres (Eustache, Coppola) en curiosités (Jaromil Jires adaptant Kundera). Ecart des temps et des styles que ce compte-rendu illustre notamment par ses arrêts sur deux oeuvres : celle réalisée par André De Toth en Hongrie le temps de l’année 1939, et celle d’un cinéaste occupant une place centrale dans le nouveau cinéma coréen. Pas de nouveau long-métrage à présenter pour Lee Chang-Dong, mais un court (Heartbeat) et des versions restaurées inédites de ses premières œuvres ont été les moteurs de sa rencontre avec le public lyonnais.

Rétrospective Mai Zetterling. Deuxième sexe, premier plan.

En 1976, Simone de Beauvoir répondait en ces termes aux critiques qui regrettaient l’absence de « femmes libérées » dans son œuvre : « J’ai voulu montrer les femmes telles qu’elles sont, et pas les femmes telles qu’elles devraient être. […] J’ai choisi des femmes-types, telles que je les connais, telles qu’il y en a, et non pas une femme idéale. »[11][11] Simone de Beauvoir, « Un entretien avec Susan Brison », dans Les Temps Modernes, 2002/3 n°619, pp. 8-18, entretien réalisé à Rome le 7 septembre 1976. La littérature féministe devait à ses yeux rompre avec la morale et le didactisme du réalisme socialiste, « où l’on se doit d’avoir toujours des héros positifs ». Si nous citons Simone de Beauvoir en introduction d’un texte sur une cinéaste réputée féministe, ce n’est pas par évidence ou par académisme, mais plutôt par fascination. Fascination pour un projet d’adaptation du Deuxième sexe au cinéma qui aurait dû réunir De Beauvoir et Mai Zetterling, et dont l’ambition immense était de donner à voir les formes historiques de la domination masculine à travers différents pays, de n’offrir rien de moins qu’« une révision de toute la condition féminine. » Le film est resté à l’état de projet, et l’on ne peut aujourd’hui que le fantasmer comme l’étrange objet théorique et filmique qu’il aurait pu être, au même titre que l’adaptation avortée du Capital de Marx par Sergueï Eisenstein. Mais peut-être ce grand film n’est-il pas simplement un fantasme : l’œuvre de Mai Zetterling est, pour une part, l’exploration de cette conviction première que le cinéma, plus encore que la littérature, pourrait donner à voir l’historicité de l’aliénation féminine.

La rétrospective de son œuvre au festival Lumière fut l’occasion de s’en convaincre à travers quatre films. Dès Les Amoureux, son premier long-métrage de fiction sorti en 1964, les destins de trois femmes aux situations fort différentes (une femme du « monde », une bourgeoise mal mariée et une soubrette de comédie) se mêlent autour d’une expérience commune : celle de l’accouchement dans la Suède du début du XXème siècle. Pour faire le récit de cette expérience, la cinéaste met en place une forme narrative dont elle ne se départira pas : la conversation entre les trois femmes donne lieu à plusieurs séries de réminiscences, tressées au fil de l’échange de façon non-linéaire. Le procédé sera en effet repris de façon plus ou moins originale dans les films suivants. Dans Amorosa (1986), le flash-back est utilisé de façon très classique : l’écrivaine Agnes von Kursenstjerna se remémore sa relation tumultueuse avec son mari et avec le milieu aristocrate dans lequel elle a été élevée sans toutefois qu’aucune confusion ne soit faite entre son présent et ce passé remémoré. Jeux de nuit (1966) est plus audacieux : les souvenirs d’un jeune homme revenu habiter la maison familiale avec sa nouvelle épouse ne cessent de déborder sur le présent de leur relation. Le montage devient l’opérateur d’un tel débordement : les différents raccords-mouvements d’une nappe temporelle à l’autre produisent par moments une confusion entre passé et présent, et les errements du couple le long des couloirs prend des accents resnaisiens (quoique la confusion reste ponctuelle et ne se généralise pas comme chez Resnais). Mais c’est sans doute avec Les Filles (1968) que Zetterling atteint à la plus profonde contagion des espaces et des temps : la vie de trois actrices de théâtre et leur relation aux hommes sont mêlées à la répétition et à la représentation du texte d’Aristophane, Lysistrata. Le film ne s’organise plus autour d’un foyer de présent, origine de la réminiscence, mais sur une contamination de la vie des actrices par leur apprentissage du texte antique.

Ce débordement du passé exerce une pression sur le présent, provoque une tension vers l’insurrection ou vers la destruction des anciennes hiérarchies. La critique des figures patriarcales est solidaire d’une critique du modèle bourgeois de la famille, orienté vers l’impératif de procréation et la sacralisation des liens du mariage. Zetterling met en scène la subversion de ce modèle (Irene, dans Jeux de nuit, ne se cache pas de ses multiples aventures, ce qui lui vaut la réputation d’être une mauvaise mère) voire sa destruction, au sens propre (le divorce impromptu, suivi d’une joyeuse reprise du bal, à la fin de Les Filles) comme au sens figuré et hyperbolique (l’explosion de la maison familiale à la fin de Jeux de nuit). De la même façon, et c’est bien connu, ce modèle repose sur une division genrée du travail, que les personnages de femmes artistes (notamment les trois actrices dans Les Filles et l’écrivaine Agnes von Kursenstjerna dans Amorosa) viennent évidemment bousculer en un double sens : d’abord parce que leur activité créatrice les empêche d’assurer leur supposé rôle de mères et d’épouses, ensuite parce qu’elle n’a pas d’utilité du point de vue du système social de production. Les personnages de Mai Zetterling sont en cela des « femmes-types » au sens où l’entend De Beauvoir, c’est-à-dire des visages singuliers de la condition féminine.

Mais là n’est pas l’essentiel : ces subversions n’auraient sans doute pas la même force si elles n’avaient été préparées par des manifestations proprement cinématographiques de l’aliénation. Et c’est sans doute dans Les Filles que cette recherche plastique est la plus poussée. La couleur blanche, motif quasi-rythmique rappelé aussi bien par les décors neigeux ou les draps du lit conjugal, inonde des scènes remémorées ou inventées, volontairement surexposées, dans lesquelles le mari poursuit sa femme jusqu’à triompher de sa résistance. Le blanc, plutôt que d’être investi d’une valeur symbolique définie, devient, par la répétition, le symptôme d’une situation de domination en même temps qu’il fait signe vers son caractère intolérable. Le traitement de la voix vient aussi souligner l’écart entre la situation présente des actrices et leurs aspirations. La scène d’insurrection dans Lysistrata, dans laquelle l’une des femmes propose une grève du sexe pour forcer les époux à arrêter la guerre (« Pour arrêter la guerre, refusez-vous à vos maris ! ») est répétée en off tandis qu’une série de gros plans montre les actrices dans un salon de beauté, occupées à se faire coiffer ou à se maquiller : elles semblent sourdes à cet appel à la révolte tandis qu’au son les femmes répondent à Lysistrata qu’elles ne sont pas prêtes à renoncer à la paix de leur foyer. De plus, l’insistance par le gros plan sur les produits cosmétiques et les miroirs prolonge une inquiétude plus globale relative à la « société du spectacle » (le film sort un an après l’essai de Guy Debord) et à la dévitalisation qu’elle produit : la représentation de la pièce d’Aristophane elle-même devient l’occasion d’un divertissement bourgeois et ne donne lieu à aucune remise en cause, ce dont l’une des actrices se désespère. C’est contre cette dévitalisation que Mai Zetterling semble se battre dans les quatre films de la rétrospective, en faisant de la forme un lieu d’indignation et de révolte.

Jules Conchy

***

Jeanne Moreau cinéaste, le cinéma au féminin

Grâce à Jeanne Tourier, Catherine ou Julie Kohler, Jeanne Moreau fut élevée au rang de mythe. Mais la virtuosité de l’actrice aveugla en partie le talent d’une réalisatrice discrète et acharnée qui réalisa trois films, Lumière (1976), L’Adolescente (1979) et Lillian Gish (1983).

Lumière ou l’Actrice selon Jeanne

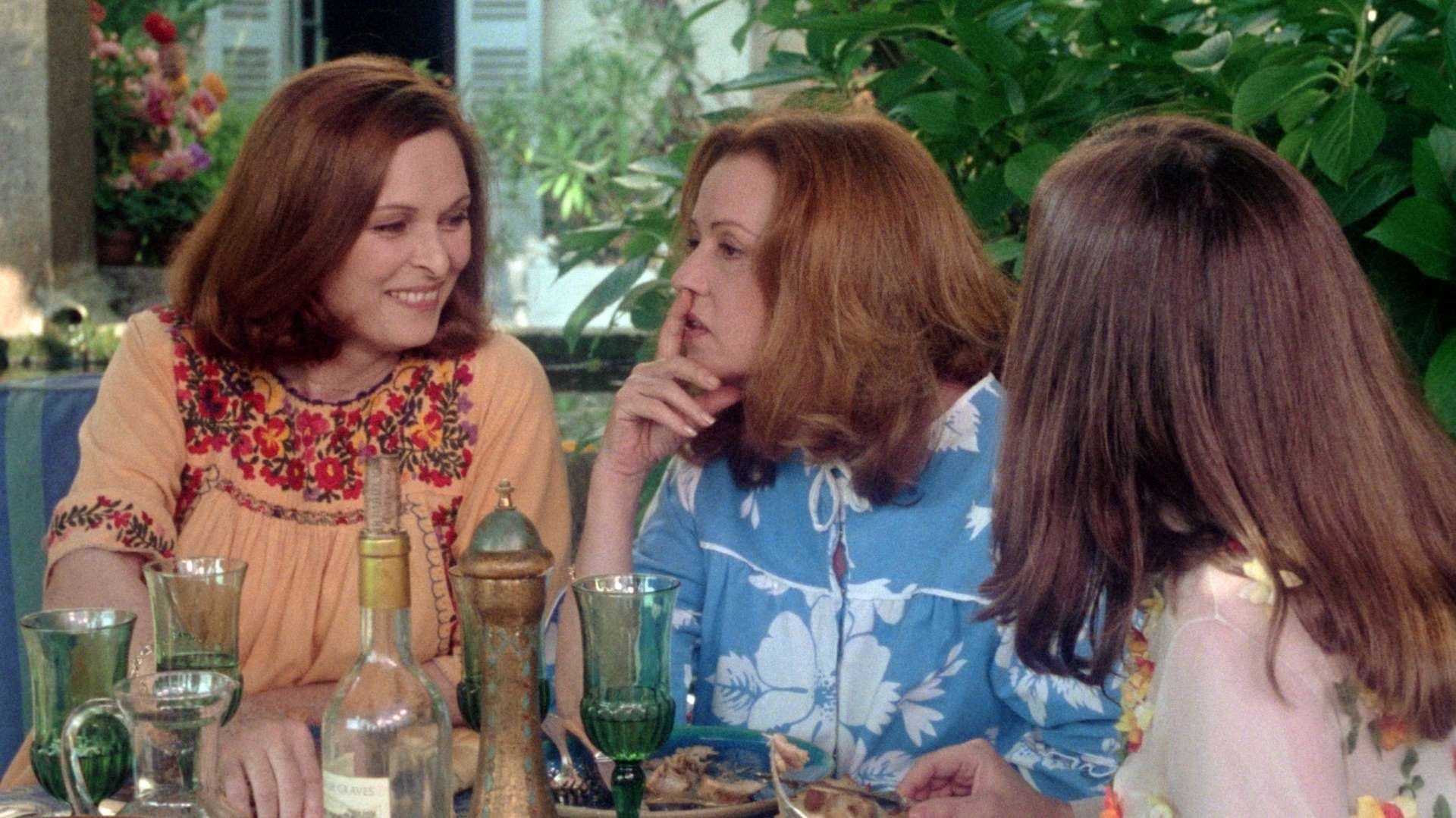

Un long travelling filmant quatre amies de l’extérieur d’une maison. Quatre actrices, plus ou moins reconnues, en quête de liberté, de succès et d’aventure. Pureté d’un geste qui résume l’ambition du film : capter avec un regard féminin l’envers du décor. L’une d’elle, Sarah Dedieu (jouée par Jeanne Moreau elle-même), évolue dans son quotidien d’actrice célèbre, ponctué de rendez-vous rohmériens avec ses amies, avec Grégoire (François Simon), chercheur en laboratoire, ou avec un écrivain qu’elle admire. Très loin du stéréotype de la femme naïve subjuguée par l’aura de l’artiste démiurge, Sarah se présente, au contraire, comme une lectrice rigoureuse de son œuvre. Les conversations entre femmes ne sont d’ailleurs pas centrées sur les tenues de gala et les tapis rouges qu’elles fréquentent mais s’aventurent avec brio sur des terrains philosophiques et politiques. Autre figure d’une quarantenaire émancipée, une amie de Sarah dit d’ailleurs en avoir « assez d’être la fille de /son/ père, la femme de /son mari/ la mère de ses fils » en évoquant une grossesse non-désirée. L’actrice selon Jeanne Moreau jongle entre les normes sociales imposées à toutes les femmes et celles qui pèsent spécifiquement sur ces artistes, les deux pouvant être contradictoires. En témoigne le personnage de Caroline, jeune femme remplie d’ambition qui voit ses aspirations brisées par la jalousie de son petit ami, Nano, qui ne cesse de lui répéter que les réalisateurs ne s’intéressent qu’à son physique. Propos tristement vérifié par la rencontre de l’un d’entre eux qui transforme son jeune corps en un pur objet à sa disposition lors d’une rencontre dans un bar. Dans Lumière, la mise en abyme ne confine pas au jeu formel quelque peu gratuit du film dans le film mais pointe au contraire les spécificités de la posture d’actrice, de scripte ou d’assistante dans le milieu artistique principalement masculin des années soixante-dix. Membre direct de la vie de plateau à travers ses différents tournages, l’œil scrupuleux de Jeanne Moreau actrice permit certainement à la réalisatrice une justesse dans l’écriture de ses propres films. Formellement, Lumière mêle les couleurs des toiles de Bonnard avec les couleurs néons de Blow up, des cadres très larges servant de longs plans fixes alternés avec des inserts montés de manière plus dynamique, et le film s’avère finalement être une petite pépite tant pour son esthétique que pour sa valeur de témoignage.

Journal d’une jeune fille de campagne

À la liberté d’une actrice quarantenaire, Jeanne Moreau préféra la candeur des jeunes années pour son deuxième film L’Adolescente, tourné en 1979. Avec l’aide de l’écrivaine Henriette Jelinek, la cinéaste brosse le portrait, teinté d’autobiographie, d’une jeune fille en vacances d’été chez sa grand-mère aubergiste (Simone Signoret). Nous sommes en été 1939. Le grondement de la Seconde Guerre Mondiale se confond avec les éruptions passées des volcans d’Auvergne. Mais Marie, 12 ans, semble davantage se préparer à l’imminence de l’adolescence qu’au bouleversement géopolitique dont elle sera la témoin. Le tour de force du film réside ici aussi dans sa capacité à adopter le point de vue de son personnage principal. Marie ne comprend ni pourquoi le jeune médecin juif du village de dix ans son aîné refuse une relation amoureuse, ni la nature de ses relations avec sa mère qui trompe en réalité son père. Si des gros plans sur chaque personnage dégagent d’abord une certaine lourdeur, le reste de l’œuvre excelle pour capter ce le sous-jacent et le non-dit. La construction du personnage du jeune médecin juif est sur ce point remarquable : l’antisémitisme dont il est l’objet ne se perçoit qu’au détour de conversations et sa peur face à la montée du fascisme ne transparaît que par une larme versée en compagnie de la mère de Marie, son amante. Leur relation dépasse alors la tromperie vaudevillesque pour s’affirmer comme un refuge construit entre deux étrangers extérieurs au village, comme une dernière possibilité d’aimer et d’être aimé, avant le retour du père de Marie et avant la guerre. Tout comme Eustache pour Mes petites amoureuses, Jeanne Moreau s’appuie sur sa propre expérience pour écrire un personnage flottant entre deux âges, entre la ville et la campagne. Loin de l’univers parisien de son premier film, elle filme ici le village de son enfance où tout le monde se connaît et grandit ensemble, entre convivialité et normativité constante. Chaque âge de la vie s’incarne dans des personnages de femme qui vivent toutes différemment la pression sociale et une certaine assignation à une norme de féminité : Marie a honte d’avoir ses premières règles et cherche directement à dissimuler le sang qui coule entre ses jambes. Une fille-mère demeure cloîtrée chez elle avec son bébé, loin des commérages du village à son égard. La maman de Marie subit la sexualité conjugale qui lui est imposée par son mari. La grand-mère veuve porte les responsabilités de toute sa famille qui voit davantage en elle une mère qu’une femme. Avec peut-être des choix moins radicaux que dans Lumière, Jeanne Moreau accorde une nouvelle fois le cinéma au féminin.

Amélie Gonin

***

André De Toth. 1939: Conscience d’un geste

1939: une année bien remplie pour un seul auteur. Tóth Endre laisse à la Hongrie un héritage de cinq films, tournés d’une traite à Budapest, avant de s’exiler subitement aux États-Unis, les clefs encore sur le contact de sa Mercedez. Biopic historique, polar, fable morale, film d’espionnage en costume et chronique intimiste, Toth touche à tous les genres Et, à la façon de son compatriote Michael Curtiz, développe un style sophistiqué malgré le rythme imposé par l’industrie. Le festival a permis une redécouverte mondiale de ses premiers films, restaurés sous l’impulsion de Bertrand Tavernier par l’Institut Lumière, la Film Foundation de Scorsese et le National film insitute de Hongrie. Des suites d’un séjour aux studios L’influence hollywoodienne s’y ressent, mais derrière la légèreté apparente des intrigues, se devine un regard posé sur ce moment de clair-obscur hongrois, le classicisme heureux cédant subtilement la part à l’ombre.

Premier film tourné en cette année 1939, Six semaines de bonheur est un parfait exemple de la comédie populaire édifiante, au détail près que le protagoniste est un voleur, antihéros par excellence. Le film débute dans la rue, sur un boulevard de Budapest traversé par la circulation des bus et des travailleurs. Très vite un vol survient – l’argent circule aussi – mais la frontière entre honnêtes gens et voyous est brouillée: un pickpocket vole les économies d’un étudiant et se fait lui-même voler par un braqueur, Gábor (Ferenc Kiss) qui restitue à la première victime la somme de son méfait, devenant alors son ange-gardien. Il se chargera ensuite de voler l’oncle diamantaire de ce dernier, s’improvisant Robins des bois. S’ensuivent « six semaines de bonheur » où Gábor, reconverti en jardinier, chapeaute un mariage entre l’étudiant et sa fille. Derrière cette parenthèse bon enfant se dessine une critique de la misère sociale qui frappe la jeunesse hongroise. Pourtant, la richesse ici n’est pas moins précaire que la pauvreté car Gábor connaît d’avance l’échéance de cette tranquillité, annoncée dès le titre, et le prix à payer. C’est en jouant au théâtre local le rôle d’un aristocrate spolié de son domaine que Gábor se laisse finalement arrêter par la police, sans amertume.

Les noces de Toprin est un joyeux mélange de romance, d’aventure et d’intrigue d’espionnage à la veille de la Grande Guerre. Le lieutenant Mányay est muté comme agent double auprès d’un comte russe (Ferenc Kiss) pour débusquer la taupe de son régiment. Le chassé-croisé amoureux entre la comtesse, Ulka sa camériste que le comte force Mányay à épouser, et la vraie fiancée de ce dernier a l’élégance de Haute pègre, sans délaisser un versant plus sombre. Brutalisée par un époux tyrannique et amoureuse de Mányay, travesti en jardinier, la comtesse ne connaît pas de happy end. Elle agit dans l’ombre pour le bonheur de cet homme, pourtant soldat d’un pays ennemi. Le dernier plan la montre seule sur une place d’église, regardant les mariés s’éloigner. La mélancolie de cette figure obombrée détone avec l’apparente désinvolture du genre.

Avec 5 heures 40, De Toth quitte par anticipation la Hongrie pour la France. Ne tournant pas en situation mais bien dans des décors reconstitués à Budapest, le pacte avec le spectateur tient grâce à quelques plans carte-postale rappelant l’encyclopédie des frères Lumière. Une femme ayant ayant depuis toujours entretenu son mari essaye de s’en séparer sans se faire extorquer ses biens. Avant Deux filles dans la rue, la cause féminine commence légèrement à poindre dans l’œuvre de De Toth, même si le développement du sujet reste incomparable. Ce dernier raconte en effet l’épopée de deux femmes faisant carrière dans le monde du spectacle en ne cachant rien des relations de domination et des abus sexuel dont elles sont victimes, jusqu’à la dangereuse entreprise d’un avortement clandestin. Entre entourloupes, époux cachés dans la penderie et intrigues policières, 5 heures 40 oscille en revanche tour à tour entre l’enquête et le vaudeville. Les coups à la Maigret, créant un climat de suspense, finissent par réconcilier d’amour l’ensemble des personnages. Tout est bien qui finit bien.

Révérence finale en langue myagare avant l’exil, La vie du docteur Semmelweis acte un dernier retour à la reconstitution historique. Le parcours du médecin ayant introduit le lavage de main systématique pour contrer la septicémie, y est représenté dans tous ses tumultes. Lancé dans une carrière de droit, motivée par un désir familial de prestige social, De Toth tire le portrait d’un homme choisissant la médecine contre l’avis de ses parents. Une conversion totale le fait passer d’étudiant débauché, à sauveur miraculeux d’innombrables femmes aux accouchements létaux. Semmelweis est un génie à la conscience tourmentée, par son incapacité à faire guérir, puis par le rejet d’une institution médicale orgueilleuse n’acceptant pas d’être remise en cause. En le vieillissant à vue d’œil, De Toth fait progressivement passer Semmelweis de l’insouciance à la névrose, et livre le portrait d’un passionné frénétique, aveuglé par sa mission de faire le bien.

Avec cinq films en l’espace d’un an, le réalisateur de Semmelweis apparaît lui aussi comme un passionné frénétique, mais exilé dans son propre pays. Profitant malgré lui de l’interdiction des juifs à travailler dans le cinéma, celui qu’on a surnommé « Le Borgne » avance avec des œillères. Mais cette année 1939 suggère la prise de conscience d’un cinéaste. S’il a profité de mesures antisémites, la mise à l’arrêt brutale de sa carrière européenne est le signe d’un auteur empreint de culpabilité.

Thomas Bingham et Lucie Lambert

***

La Plaisanterie, Jaromil Jires, 1968. La vengeance est un plat qui se mange froid.

Tiré du roman éponyme de Milan Kundera, Zert (titre tchèque) voit pourtant le jour avant même la parution du livre. Tourné pendant les événements tragiques du printemps de Prague, le film s’apparente à un acte de résistance face au pouvoir en place. La Plaisanterie repose sur une intrigue relativement simple : Ludvik Jahn découvre l’identité de l’épouse de Pavel, le responsable de son exclusion des jeunesses communistes lorsqu’ils étaient encore tous les deux à l’université. Pour s’être aventuré sur le terrain de la satire avec une simple plaisanterie, le personnage avait alors vu se retourner contre lui tout un système politique incarné par des hommes présentés à travers une série de plans fixes, dont l’on retient les regards expressifs plus que les noms. Quinze ans après avoir été évincé, l’occasion de se venger se présente à Ludvik, tentative retracée ici avec un regard amer.

La première moitié du récit conjugue avec une belle fluidité passé et présent et montre l’emprise d’un pouvoir à même de faire ressortir de chaque individu la lâcheté, l’ostracisme et la cruauté. En prenant son personnage sur le point de se venger, Jires nous fait revivre les événements qui ont conduit à sa situation par flash-back, pratiquement tous filmés en plans subjectifs. En donnant l’impression de s’immiscer dans la pensée du personnage, ces scènes deviennent particulièrement puissantes, parvenant à susciter une forme d’empathie pour des protagonistes dont on ne sait pourtant que peu de choses. Le film repose pour autant sur une mise en scène uniforme, découpée de manière atypique, jouant également beaucoup sur le son et certaines dissonances ainsi que sur une voix off légèrement monotone. À l’encontre de toute forme d’expressionnisme, Jires offre un regard détaché et désabusé, qui perce derrière la neutralité du jeu de l’acteur principal (Josef Somr), l’ensemble étant forcément atténué par le doux fantasme de vengeance du personnage.

Portées par une photographie en noir et blanc qui détonne par sa pureté, les scènes qui prennent place dans le camp de travail forcé, marquent par leur justesse, associant une forme d’impassibilité du propos avec l’absence de couleur et le caractère fragmentaire des images. Ironique, le ton employé ne correspond pas nécessairement au sérieux avec lequel le cinéaste aborde son sujet puisque le propos est porté par cette volonté de livrer un discours singulier sur cet événement politique. Ainsi, la scène au cours de laquelle tous les « forçats » assistent à la mort inévitable d’un confrère maltraité par un officier au pouvoir abusif fait ressortir des personnages des émotions singulières. Si tout le film se déroule comme une satire du parti, il en résulte paradoxalement un film assez désarmant de tendresse, dont la tâche s’avérait pourtant loin d’être évidente tant l’ouvrage de Milan Kundera est foisonnant.

Tristan Chiffoleau

Histoires extraordinaires, Roger Vadim, Louis Malle et Federico Fellini, 1968. Danse macabre..

Histoires extraordinaires rassemble trois adaptations de nouvelles d’Edgar Allan Poe : Metzengerstein, par Roger Vadim, William Wilson, par Louis Malle et Toby Dammit, par Federico Fellini. Les deux premiers tentent de trouver, dans le déploiement d’un imaginaire gothique tendance XIXème siècle, un lieu de rendez-vous avec l’étrangeté de Poe. Mais celle-ci l’a comme déserté depuis longtemps : Roger Vadim surtout semble s’y perdre, qui fait passer Jane Fonda d’un costume médiéval extravagant à un autre sans lui permettre de nous faire véritablement croire à la cruauté de son personnage — est-ce qu’une poupée est cruelle ? — ce qui affadit le retournement de situation lorsqu’elle se retrouve prise de fascination pour un mystérieux cheval noir après la mort de son cousin. Dans William Wilson, Louis Malle met en scène un jeu de miroir entre le narrateur (Alain Delon) et l’« autre » William Wilson, qui déjoue in extremis toutes ses manœuvres sadiques. Les silences du film, l’aspect fuyant du double, la rage mêlée d’effroi de William Wilson créent un sentiment glaçant, mais la longueur de la scène de partie de carte avec Brigitte Bardot en atténue l’effet. Au final, les deux films semblent s’empêtrer dans leur volonté de faire correspondre le malaise mystérieux et terrifiant des nouvelles de Poe au regard « fasciné » qu’ils projettent sur leurs actrices icônes… Lecture trop baudelairienne de l’auteur américain, qui fait de ces figures de femmes fatales de trop commodes cache-misère — ou « cache-mystère » ?

Sur ces entrefaites, Toby Dammit décrit l’arrivée à Rome d’une star de cinéma alcoolique (Terence Stamp), hanté par les visions d’une petite fille diabolique. Il est malaisé de retrouver ce que racontait au juste la nouvelle de Poe et ce que Fellini en a fait : le lieu de rencontre, ici, est l’étrangeté elle-même, l’hallucination, qui apparaît dans les jeux de reflets, le défilé de personnages inquiétants entraperçus, la déconfiture de la star et sa course folle vers le néant dans sa Ferrari flambant neuve. Toby Dammit souligne la création typiquement fellinienne d’un monde personnel capable d’accueillir et de se confondre avec l’idiosyncrasie d’autrui : Poe, Fellini et Terence Stamp y dansent au même bal des névrosés. L’apparat absurde des plateaux TV a remplacé celui des salons et le diable a changé de visage, mais la vie n’y est toujours qu’« une histoire racontée par un idiot, pleine de bruit et de fureur, et qui ne signifie rien…»

Circé Faure

Mes petites amoureuses, Jean Eustache, 1974. Désirs contrariés.

Après La Maman et la Putain, au tour de Mes Petites amoureuses de quitter les écrans d’ordinateur pour retrouver la salle. Rendue possible grâce au succès de la première, cette seconde œuvre orchestre la sortie en silence de son créateur. Avec une œuvre peu bavarde, Eustache revient sur ses jeunes années avec une aquarelle aux regrets dilués par le temps. Les amers souvenirs baignés de miel s’incarnent à travers Daniel. Devant entrer au collège, il quitte comme Jean la région bordelaise pour Narbonne. Premier souvenir âpre contre une mère mal-aimée l’empêchant d’étudier pour subvenir aux besoins de la famille. Mais par son adolescente fougue tout semble à portée de main : la camaraderie rend le monde agréable, sympathique, accessible. Le jeune fils de bourgeoisie provinciale, le parvenu enrichi par diverses magouilles, la bande de lycéens allant draguer les filles en chevauchant leurs mobylettes agissent successivement comme moteurs d’illusions. Illusions sans cesse rompues par une famille mettant en lumière les petites misères d’après-guerre.

Mes Petites amoureuses rappelle par l’anecdote personnelle les soucis et problèmes d’une époque par des anecdotes personnelles. Revoir Eustache au présent, c’est regarder d’un œil révolté des garçons jadis érigés en modèle de séduction, jouant du corps d’une fille complètement endormie. Eustache au présent, c’est aussi à l’inverse remarquer l’ironie de ces séducteurs : ils se vantent de changer les désirs féminins, alors qu’elles les mènent du bout du nez. De ses petites amours, Daniel ne retient que contrariétés. Il ne les exprime jamais et observe en silence les possibles trajectoires de vie dérobées à son insu. Abandonné par son amoureuse pendant un baiser, il la regarde impassiblement s’enfuir. De ce champ vaste où n’importe quel chemin semble possible, un seul est emprunté : celui du fantôme de ses désirs. La référence rimbaldienne du titre prend son sens dans le ressentiment diffus d’Eustache contre son enfance, mais le réalisateur prend le poète à contre-pied, en refusant son exubérance vulgairement précieuse avec un personnage toujours sur la retenue. Eustache compose en poète du silence avec les gestes d’un petit garçon muet, se voyant tout refuser, pour nous murmurer qu’avoir quatorze ans c’est comprendre que nous sommes tous un jour jetés contre un mur de désirs contrariés. Et puis, on grandit.

Thomas Bingham

Outsiders, Francis Ford Coppola, 1983. Pleins feux sur la frappe.

Sous un ciel rouge-orange tout droit sorti d’Autant en emporte le vent, Ponyboy récite à Johnny les quelques vers de Nothing Gold Can Stay de Robert Frost. C. Thomas Howell et Ralph Macchio offrent ainsi une de ses scènes les plus marquantes, parenthèse poétique et lumineuse, au chef-d’oeuvre méconnu de Coppola, Outsiders, adapté du roman à succès de la jeune S. E. Hinton. Dans la banlieue nord déshéritée de Tulsa, Oklahoma, une fratrie meurtrie par la mort de ses parents tente, tant bien que mal, de demeurer soudée – et vivante. Ponyboy, le narrateur du roman, Sodapop (Rob Lowe) et Darry (Patrick Swayze) ont des prénoms aussi acidulés et originaux que leur quotidien est morose et difficile. Les trois frères et leurs amis Johnny, Two-Bits (Emilio Estevez), Dallas (Matt Dillon) et Steve (Tom Cruise), forment une solide famille de substitution aux cheveux gominés, les Greasers. Néanmoins, leur existence est gangrenée par la violence des Socs, la jeunesse dorée de la ville. Ponyboy se sent à part : âgé de 13 ans, il se tourne plus volontiers vers la poésie que vers la bagarre. Il est également fasciné par la copine de Bob, chef des Socs. Mais Sherry Valance (Diane Lane) est elle plus attirée par Dallas, le vrai voyou de la bande. Celui qui a fait de la prison, passe ses nuits dans des bars, et aide Pony et Johnny à fuir la ville quand, une nuit noire de brouillard, ce dernier franchit la ligne rouge pour sauver son ami en passe d’être noyé. Les innocents coupables finissent dans une église perdue, fument cigarette sur cigarette en se divertissant au son des mots de Margaret Mitchell.

Ce n’est paradoxalement qu’après l’apogée des drames conjugués que la fratrie, ressoudée, peut trouver l’harmonie. Comme si la paix ne pouvait advenir qu’après l’horreur – tout comme l’écriture n’intervient pour Pony qu’en toute fin de récit, dans un mouvement qui nous ramène avec virtuosité à la première scène. Coppola révèle une belle troupe de jeunes comédiens au charme indéniable, dont la plupart mènera par la suite une carrière internationale. Par dessus tout, il propose un modèle de masculinité novateur, encore précieux aujourd’hui : les héros de Outsiders pleurent à chaudes larmes, lisent de la poésie, respectent les jeunes filles et se disent qu’ils s’aiment. Dans cette fresque sociale et familiale, tendre et meurtrière, singulière et universelle, la bravoure prend mille formes et jaillit là où la société tend – c’est malheureusement de nouveau d’actualité – à l’attendre le moins : du côté de la banlieue et de ses « voyous » .

Lili Ithurralde

Lady Snowblood, Toshiya Fujita, 1973. Le Rouge et le blanc.

Dans le long couloir sombre d’une prison japonaise, alors que le vent souffle et que la neige tombe, un nourrisson sort du ventre de sa mère et crie. Dans Lady Snowblood l’actrice Meiko Kaji – mise à l’honneur cette année – incarne Yuki, une jeune femme née en prison et éduquée pour venger l’enlèvement et le viol de sa mère morte en couche. Armée d’un katana, elle sillonne le Japon à la recherche des criminels. Si ce résumé vous semble familier, cela est tout à fait normal : Tarantino s’en est allègrement inspiré pour ses deux Kill Bill. Blanche-neige meurtrière, Yuki est liée à la neige et au sang, matières omniprésentes qui se mêlent et se recouvrent, exprimant ainsi la colère, le deuil, mais aussi l’innocence apparente du personnage. La violence que porte le film se place tantôt du côté de la poésie, tantôt du côté de la jouissance. La poésie apparaît dans la beauté du mariage entre le rouge et le blanc, quand le sang remplace la neige qui tombe à l’extérieur des murs de la prison ; c’est aussi l’instant de suspens au moment de la mort quand la caméra s’attarde sur le sang qui coule au milieu des fleurs du printemps. La jouissance, quant à elle, est d’abord celle du personnage au moment de la vengeance. C’est aussi celle qu’éprouve le spectateur face à ce trop plein de violence et au sang qui gicle, loin de tout réalisme. Le film pointe sa propre fictionnalité par cet excès, mais aussi par un effet de mise en abyme : l’un des personnages raconte les aventures de Lady Snowblood dans un journal, nous renvoyant au manga de Kazuo Koike et Kazuo Kamimura, dont le film est l’adaptation. La jouissance, enfin, est celle de voir une femme, sans cesse sous-estimée par les hommes, se battre et surtout gagner.

Fanny Villaudiere

Sweeney Todd, Tim Burton, 2007. Nous méritons tous la mort !

Sweeney Todd de Tim Burton, de son thème et de son ambiance visuelle sombre, m’a toujours évoqué un sentiment tragique. Mais, Après l’avoir vu sur petit écran, revoir Sweeney Todd parmi les spectateurs du festival Lumière m’a fait réaliser qu’il peut être tout aussi comique que tragique. Avec cette comédie musicale qui se passe à Londres pendant l’ère Victorienne, Burton, dans la lignée de films précédents comme Les Noces funèbres et Edward aux mains d’argent, montre un pessimisme constant, noirceur soutenue par l’interprétation des acteurs principaux.Benjamin Barker (Johnny Depp) un talentueux barbier surnommé Sweeney Todd, et Mme Lovett (Helena Bonham Carter) forment un étrange un étrange couple de criminels qui provoque à la fois la frayeur et le rire, tout comme l’idée originale d’un tueur en série qui coupe la tête de ses clients, pour que sa complice fasse des tourtes avec la chair de leurs cadavres.

Images mélancoliques et éclairage sombre expriment les blessures intérieurs de Benjamin Barker ainsi que le thème dominant du film, la vengeance. Le personnage, homme isolé et rejeté par la société, rappelle Edward aux mains d’argent, mais au contraire d’Edward Benjamin Barker veut se venger non seulement du juge Turpin mais du monde entier, où le mal est selon lui omniprésent. Contrairement aux mains d’argent d’Edward, le rasoir de Benjamin ne veut pas embellir les choses : c’est un outil pour des assassinats sanglants. Comme si, à son retour suite à quinze années d’exil loin de sa femme et de sa fille, une mauvaise âme occupait son corps et le rendait insensible à tout et à tous, même l’amour de Madame Lovett.

La musique de Stephen Sondheim joue également un rôle essentiel en révélant l’intériorité de Sweeney Todd. Par différents thèmes où la tension succède progressivement au calme, Sondheim nous rend sensible l’esprit romantique d’un Londres obscur du XIXe siècle, avec des immeubles ternes, un ciel noir de fumée et des usines industrielles, tout en renforçant la tension dramatique des situations. L’image très foncée, dominée par le noir, le gris et un rouge flamboyant entre en harmonie avec cette trame sonore, participant à faire du film le théâtre d’une lutte entre lumière et tenèbres. L’obscurité absolue l’emporte finalement en dévoilant la face noire du Londres à l’époque, avec une société marquée par la pauvreté, l’injustice et les crimes. On pourrait alors se mettre à la place de Barker, voir les humains comme des coupables, l’omniprésence du mal et de la vengeance. Mais c’est tout l’art de Burton de créer une atmosphère filmique où il y a la place pour un sourire, un sourire plein d’étonnement face à ce monde diabolique.

Mozhde Salehi

***

Les Amandiers, Valeria Bruni-Tedeschi, 2022. Du théâtre filmé, et du beau !

Depuis les attaques de Georges Sadoul contre ces caméras « se bornant à photographier le théâtre », « théâtre filmé » est devenu une injure de choix de la part de ceux qui croient profondément au langage de la caméra. Photographier un théâtre est pourtant exactement ce que fait Valeria Bruni-Tedeschi dans Les Amandiers en redonnant vie à l’école de Patrice Chéreau et Pierre Romans à travers le récit quasi autobiographique de ses années au sein de la troupe dans les années 1980, quand le temps du jeu se faufilait entre les inquiétudes autour du SIDA et les excès de la drogue. Après Actrices en 2007, la cinéaste montre encore une fois avec brio que filmer le théâtre n’est ni appauvrir le cinéma ni trahir le théâtre, mais offre au contraire une possibilité de mêler ces deux souffles créatifs pour créer une œuvre puissante à tous points de vue, à condition bien sûr de trouver le juste équilibre jeu de la caméra et jeu des comédiens.

Grâce à un long et intensif travail de répétition (d’ailleurs visible dans l’excellent documentaire Des Amandiers aux Amandiers), la cinéaste est parvenue à mettre en scène toute une pièce de théâtre en faisant brillamment jongler les acteurs entre leur personnage, leur rôle dans la pièce, et la personne réelle qu’ils représentent. Ce travail est ce qui a permis d’ouvrir doucement les coulisses du théâtre pour qu’il se dévoile à la caméra dans toute sa « honte », comme le personnage d’Adèle en parle dans le film. La réalisatrice réussit à tirer de ses acteurs une force vitale inouïe, les comédiens donnant constamment l’impression de se donner entièrement, sans jamais une considération ou une retenue vis-à-vis de cet œil qui les observe.

Pourtant la caméra est bien présente et Julien Poupard offre une image remarquable en recréant numériquement un effet super 16 avec un grain fin et des couleurs vives qui nous plongent au cœur des années 1980. Qu’il nous promène en caméra épaule au milieu des séances d’actor studio à New York, ou qu’il prenne au contraire le point de vue surplombant de Chéreau sur ses acteurs répétant une pièce, le directeur de la photographie nous met systématiquement à une juste distance des comédiens pour laisser apparaître leurs différents masques. Cette caméra qui trouve sa place au cœur de la scène met ainsi en valeur le travail des comédiens comme rarement, dans l’abandon et le don total de soi qu’il implique, et fait émaner des Amandiers un véritable souffle de vie auquel l’on a hâte de regoûter.

Nicolas Dargelos-Descoubez

The Wonder, Sebastian Lelio, 2022. Histoire miraculeuse.

Irlande, 1862. Dans une communauté marquée par la Grande Famine, une religieuse et une infirmière anglaise, Lib Wright, participent à la mise au point d’un rapport autour d’un apparent miracle : Anna O’Donnel, 11 ans, n’aurait rien mangé depuis 4 mois. En réalisant The Wonder pour Netflix, Sebastián Lelio compose, à l’instar d’Une Femme fantastique et de Désobéissance, de nouveaux portraits de femmes fortes. Lib, qui représente la science d’une société en pleine évolution, fait face à la tradition religieuse. L’intrigue puise toute sa force de cet entre-deux, entre pragmatisme et passage vers le fantastique, voire le surnaturel, encouragé par les séquences médicamenteuses et psychédéliques de l’infirmière.

La particularité réside toutefois dans la construction du récit : il est encadré par une mise en abyme du personnage de Niamh Algar, le double de l’auteure du roman (Emma Donoghue) duquel le film est adapté. Le réalisateur témoigne ainsi de sa volonté «de mettre en avant notre besoin de se raconter des histoires». Cette intention questionne cependant car la présence du personnage n’apporte aucun regard neuf ou critique sur le déroulé et l’interprétation des événements. Le sens de cette imbrication échappe et le récit du miracle se serait amplement suffit à lui-même. Celui-ci se voit par ailleurs très vite écourté par la découverte précoce de Lib qui vient rompre le rythme de l’intrigue alors qu’aucun élément de sa révélation n’a été exposé auparavant. The Wonder offre néanmoins une photographie et des décors saisissants de mystère qui, à la lueur de bougies menacées par les vents glaçants des Midlands, nous plongent au cœur du secret d’une enfant, finement incarné par Kíla Lord Cassidy et élucidé par une Florence Pugh plus que jamais prolifique sur le grand écran.

Emma Bernal

Godard, Seul le cinéma, Cyril Leuthy, 2022. Godard, ses films et Jean-Luc.

Écrit et réalisé du vivant de Godard, le documentaire de Cyril Leuthy est projeté pour la première fois en France après la mort du réalisateur. Difficile alors de le voir seulement comme une « introduction » à Godard, comme l’a présenté Cyril Leuthy lors de l’avant-première : le documentaire sonne comme une oraison funèbre. La mort de Godard change en effet la valeur émotionnelle que le montage conférait à certaines séquences : les plans de JLG souriant à la caméra, des vidéos tournées dans son appartement grenoblois avec Anne-Marie Miéville, sa démarche dans les cortèges de Mai 68… Pour les connaisseurs ou les adeptes, le documentaire semble clore plutôt qu’ouvrir une époque du cinéma.

Mais Godard est aussi dépeint comme le chercheur qu’il était, éternel insatisfait toujours à l’affût de nouvelles techniques, du point de vue technologique ou visuel aussi bien que narratif. Certains spectateurs qui ne le connaîtraient que pour ses films les plus emblématiques de la Nouvelle Vague — qui, rappelons-le, seront en partie reniés — pourront ansi découvrir d’autres facettes de la pratique artistique godardienne, en particulier la période du groupe Dziga Vertov, à laquelle une (trop?) longue partie du documentaire est consacrée. Mais Cyril Leuthy définit moins Godard par ses films que par sa personnalité : s’il crée et s’engage dans le groupe Dziga Vertov, c’est que c’est un éternel révolutionnaire Romantique. Une interprétation pseudo-psychanalytique est également esquissée, sur l’enfance de Godard, le fait qu’il n’ait pas pu assister à l’enterrement de sa mère, ou encore sur sa ressemblance entre une photo de lui enfant dévoilée aux médias très tardivement et celle de la photo d’un jeune garçon juif lors d’une rafle. C’est là peut-être ce qu’il y a de moins réussi dans le documentaire, cette explication bien incertaine rendant pathétique tout un aspect de la vie de Godard en s’éloignant de son travail. Cyril Leuthy a avoué lors de la projection qu’il pensait que ce film ne « plairait sûrement pas à Godard. » Peut-être pas. Mais il conserve en tout cas la double possibilité d’ouvrir à son cinéma et de clore son œuvre.

Bathilde Boutin

***

Lee Chang-Dong, invité d’honneur

Entre ténèbres et incandescence : les éclats de l’invisible

Les films de Lee Chang-dong sont auréolés d’un mystère opaque qui plonge le spectateur dans une la perplexité. L’histoire se dérobe, les personnages que l’on pense comprendre se transforment insidieusement, et le dénouement emprunte souvent des voies inattendues. Dans le thriller Burning, la narration évolue en circonvolutions nébuleuses qui dévident les codes familiers. Les relations au sein de ce triangle amoureux instaurent des dynamiques profondément instables entre les personnages. Le genre du film d’enquête dans lequel Burning semble d’abord s’inscrire se délite à mesure que l’intrigue avance : la volatilisation inexpliquée de Haemi, dont l’appartement désert est encore rempli de ses affaires, hante le récit et induit une errance chaotique plus qu’une progression organisée vers l’élucidation du mystère. Le charme vient de cette lumière froide et crépusculaire qui nous baigne dans une atmosphère électrique, lourde de menaces voilées. Il s’agit de se laisser porter en acceptant de recevoir tout ce qui fait signe vers un ailleurs invisible. Dans une séquence de danse, la silhouette à moitié nue de Haemi se dessine à contre-jour sur le ciel incendié. La jeune femme mime en ombres chinoises le vol d’un oiseau : la beauté sans objet de cette scène faisant irruption dans le crépuscule instille une poésie sauvage. Les regards des deux hommes, cachés parmi les ombres, se nourrissent de cet étrange spectacle. Oasis offre de son côté une histoire d’amour d’un nouveau genre, entre deux êtres laissés pour compte qui trouvent en l’autre un ancrage inespéré. Mais si l’amour représente la part visible du récit, il n’en est pas le cœur : c’est par l’isolement que les personnages se lient. L’amour s’exprime ici par une suite de motifs qui disent son ardeur autant que son inquiétante opacité, condensées dans l’ombre des branches nues que le vent secoue fiévreusement.

Miroir d’une société en crise

Les thématiques de l’endettement et de la transaction financière sont omniprésentes dans le cinéma de Lee Chang-dong, jouant sur l’idée pernicieuse que tout peut s’acheter ou se vendre dans nos sociétés. Les marchés souvent absurdes ou immoraux auxquels ses personnages sont soumis mettent en avant la profonde vacuité d’un jeu social dysfonctionnel. Dans Poetry, le suicide d’une jeune femme victime de viols multiples devient l’objet de compensations financières afin d’étouffer l’affaire. Cette même logique s’articule dans Oasis, lorsque les familles des victimes et des accusés tentent de s’entendre sur un prix afin de régler le différend – à nouveau, un viol présumé – à l’amiable, loin de la justice officielle. Cette vacuité qui menace les rapports sociaux trouve une expression dans l’expérience de désespoir absolu de l’héroïne de Secret Sunshine après l’assassinat de son fils. À défaut de trouver du réconfort auprès des habitants de la petite ville de Miryang, les liens tissés par le deuil ne font que renforcer sa profonde solitude. Le goût de vivre s’estompe, et seule la colère contre le monde sert de moteur à Shin-ae dans sa poursuite d’un sens qui se dérobe toujours.

Des films-oasis : refuges secret contre la stérilité du monde

Si les films de Lee Chang-dong mettent fréquemment en avant des éléments narratif qui évoquent le mélodrame, l’excès de pathos s’y trouve désamorcé par le traitement cryptique de l’intrigue. Son dernier court-métrage, Heartbeat, montre la dépression d’une femme à travers le point de vue de son jeune garçon. Le récit se déploie au cours d’un unique plan-séquence de 28 minutes, et évite la gratuité d’un choix technique relevant du défi formel. Conserver la densité de la temporalité réelle rend ici la plongée dans la perception du jeune protagoniste particulièrement percutante. Persuadé que sa mère s’apprête à se donner la mort, l’enfant fait l’école buissonnière pour tenter de la sauver. Peu de mots sont échangés, et les enjeux dramatiques se dessinent par suggestion. Une porte fermée, de mystérieux papiers brûlés dans l’évier, un appartement vide : autant d’éléments qui nourrissent et assombrissent l’issue. La ténacité désespérée du jeune héros s’impose lorsqu’il s’introduit dans l’appartement verrouillé en passant par les rebords des fenêtres. Face à la tourmente du réel, le toit de l’immeuble constitue une forme d’abri qui voit la réunion de la mère et de l’enfant. C’est dans cet espace insulaire que le miracle peut se produire. Les personnages regardent le soleil se lever sur les toits de Séoul, comme en écho au couple d’Oasis dont la liaison impossible existe dans l’espace onirique d’une tapisserie.

Johanna Pataud

Compte-rendu écrit dans le cadre de l'atelier d'écriture critique proposé par le Master Pensées du cinéma de l’Ecole normale supérieure de Lyon, et animé par Romain Lefebvre.